-

高遠城址公園 さくら祭り準備

20日の伊那地域の最高気温は21.3度まで上がり5月上旬並みの暖かさとなりました。

23日にさくら祭りがスタートする伊那市高遠町の高遠城址公園では、花見客を受け入れる準備が進んでいます。

20日の、高遠城址公園です。

桜の蕾も膨らみ始めています。

園内では、ぼんぼりが飾り付けられ準備が進められています。

例年4月1日に開園している

高遠城址公園は、桜の開花の予想が早まっていることなどから今年は今月23日に開園となります。

そのため、地元店主らは例年より1週間ほど早く屋台を作っていました。

高遠城址公園などの桜の管理をしている桜守は、歩道の整備をしたり枝を払ったりしていました。

桜守の西村一樹さんは「今年は、鳥が蕾を食べてしまう被害も少なく、例年より濃いピンク色の花が咲きそうです」と話していました。

民間気象情報会社、ウェザーニューズが19日発表した開花予想は、4月3日開花、9日満開と予想となっています。

高遠城址公園の公園開きは、23日に行われることになっています。

-

こんにちは伊那まち 南福地で

食料品や生活雑貨など様々な商品を車に乗せ、伊那市内各地の公民館などに出張して商品を販売する「こんにちは伊那まち」の今シーズンの営業が20日、始まりました。

20日は、富県地区と西町地区の合わせて4か所を回りました。

中心市街地の11店舗が出店し商品を販売しました。

午前10時40分の販売と同時に多くの住民が訪れ、菓子やパン、衣料品などを買い求めていました。

こんにちは伊那まちは、中心市街地の商店主らでつくる伊那まちの再生やるじゃん会が7年前から高齢者の買い物支援サービス事業として始めたものです。

12月から2月までの冬季期間は休みとしていて、20日から活動を再開し月1回のペースで出張販売を行います。

今回は、要望のあった南福地地区を初めて回りました。

次回の出張販売は来月17日に行われることになっています。

-

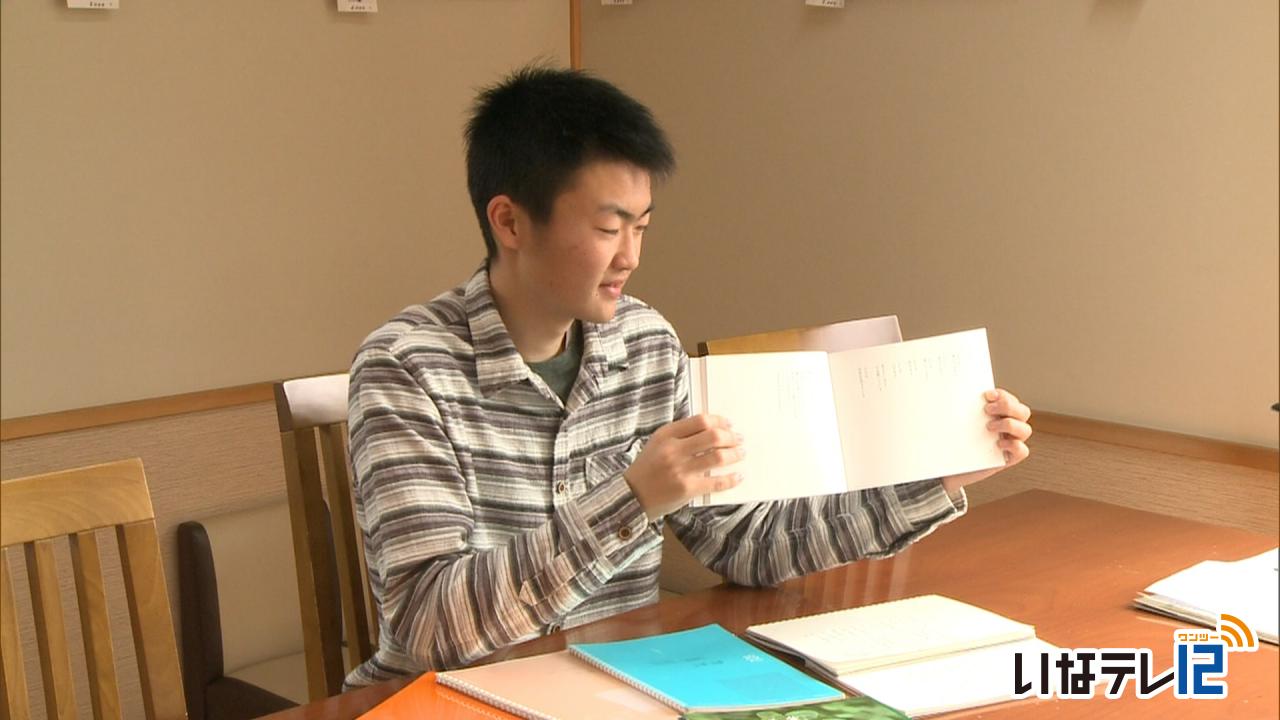

西澤歩夢君 詩集を出版

この春伊那市の高遠中学校を卒業した西澤歩夢君は、自ら書いた詩を集めた詩集「青空詩集」を自費出版しました。

西澤君は、高遠中学校の1年生の授業で詩を学んだことをきっかけに、家族や自然のことなどをテーマに詩を書き始めました。

中学1年生から毎日書き続けてきた詩は、ノート5冊分になりました。

詩を書いていることを知った母親が東春近にある出版業社、編集工房・森樹の伊藤岬さんに相談し、卒業記念にしたいと詩集を出版しました。

西澤君が作りためた、およそ500編の詩の中から選んだ130編を載せました。

題名にこだわらないで素直な気持ちをつづったということで、

西澤君にお気に入りの詩を読んでもらいました。

西澤君の詩集「青空詩集」は、編集工房森樹で1冊1000円で販売しています。

電話98-7786

-

おもてなしプリン×仙醸の甘酒 コラボ

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」と、伊那市高遠町の酒蔵仙醸の甘酒がコラボした新商品の販売が、23日から始まります。

おもてなしプリンと仙醸の甘酒がコラボした新商品「造り酒屋のゆず香る甘糀プリン」です。

通常よりも水分量を抑え甘みのある甘酒に、後味がすっきりするようにゆずの香りを足したものをプリンにかけて食べます。

20日は、23日からの販売を前に新商品がお披露目されました。

仙醸の黒河内貴社長と大芝の湯の原賢三郎さんがコラボ商品の開発を企画し、去年10月から試作を重ねて完成しました。

プリンは1つ320円で23日土曜日から大芝の湯で販売されます。

販売開始を記念して23日と24日は1つ250円で提供されます。 -

中央区公民館の桜咲きはじめ

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年6回目の桜の開花予想を19日に発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園は、前回の予想と変わらず4月3日開花、9日満開となっています。

一方、伊那市中央の中央区公民館では、ロトウザクラが数輪咲きはじめています。

中央区によりますと、公民館のロトウザクラは例年3月20日頃に咲きはじめ、暖かい日が続けば5日程で見頃になるということです。

近所の人の話によりますと、18日に見た時はまだ開花は確認できず、つぼみだけだったということです。 -

地価公示 田畑の住宅地横ばい

国土交通省は、今年1月1日時点の地価公示価格を、19日に発表しました。

県内の住宅地では、南箕輪村田畑の1地点を含む50地点で横ばいとなっています。

地価は、不動産鑑定士が1平方メートルあたりの価格を判定したもので、一般の土地の取引価格の指標や公共事業用地の取得価格算定の基準となります。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市上新田の住宅地が、1平方メートルあたり30,200円でマイナス0.7%。

伊那市荒井の商業地が、48,400円でマイナス2.4%となっています。

箕輪町松島の住宅地が26,200円でマイナス2.2%。

同じく松島の商業地が、29,600円でマイナス3%となっています。

南箕輪村沢尻の住宅地は、18,700円でマイナス0.5%となっています。

南箕輪村田畑の住宅地は、18,000円で変動率はなく、上伊那では唯一の横ばいです。

県内で住宅地が横ばいとなったのは、長野市や松本市など50地点でした。

調査は、県内の43市町村332地点で行われました。 -

駅伝を応援 堤防に文字

24日に行われる春の高校伊那駅伝を盛り上げようと、伊那市美篶の矢島信之さんは、三峰川堤防に炭を使い伊那をPRする文字を16日に作りました。

16日は矢島さんがもみ殻の炭を使い「日本一のEKIDENと石工のサト」と書きました。

堤防の約100メートルを使い、文字の太さは40センチほどです。

矢島さんは毎年堤防に春の高校伊那駅伝をPRする文字を作っています。

今年は全国から訪れる選手たちに高遠石工を知ってもらおうと「石工」いう文字を入れました。

春の高校伊那駅伝は24日に行われます。

この文字は男子の2区と4区のコース沿いにあります。

-

レクリエーション講習会

南信レクリエーション協会は、カードを使ったレクリエーションの講習会を15日伊那市のいなっせで開きました。

講習会には、南信地域からおよそ20人が参加しました。

講師は、長野県レクリエーション協会会長の竹中雅幸さんです。

長野県レクリエーション協会はレクリエーションのアイデアを100個集めたカードを去年発行していて、多くの人にカードを活用してもらおうと講習会を開いています。

アイデアの一つ、「皿と饅頭」は、二人が向かいあってリズムに乗せて手を合わせる遊びです。

合わせる手を片方ずつグーとパーにし、1回ずつ入れ替えていきます。

竹中さんは、「レクリエーションは高齢者サロンや公民館活動など様々な場で役立ちます。ぜひ地域で活用してください」と話していました。

-

後期選抜試験合格発表

県内の公立高校後期選抜試験の合格発表が18日に行われ、上伊那では967人が合格しました。

伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に職員が合格者の受験番号が書かれた紙を掲示板に張り出しました。

今年伊那北高校は、普通科200人の募集に対し201人が、理数科は5人の募集に対し4人が合格しました。

県内の公立高校後期選抜試験の合格者数は1万410人で、このうち上伊那は967人となっています。

訪れた受験生は、自分の番号を見つけると家族や友人と抱き合ったり電話で合格を報告したりしていました。

上伊那で再募集を行うのは、全日制が辰野普通、高遠、伊那北理数、多部単位制が箕輪進修、定時制が赤穂となっています。

伊那北高校の入学式は、4月4日に行われます。 -

伊那養護学校で卒業式

伊那市の伊那養護学校で卒業式が18日に行われました。

18日は、小学部と中学部の合同卒業式が行われました。

今年度卒業するのは、小学部は13人、中学部は23人です。

式では、片桐俊男校長が1人ひとりに卒業証書を手渡しました。

片桐校長は、「中学部、高等部に行っても自分らしく学校生活を送り、歩みを進めていきましょう」と話していました。

卒業生は、全員が中学部、高等部に進むことになっています。 -

涅槃会法要に園児が参加

釈迦の命日に合わせて行われる涅槃会法要が伊那市美篶下川手の洞泉寺で15日行われ、美篶西部保育園の園児が参加しました。

この日は、洞泉寺で涅槃会の法要が行われ、美篶西部保育園の年長園児25人が参加しました。

涅槃会は、およそ2,500年前に亡くなった釈迦の命日に合わせて行われるもので、洞泉寺では毎年園児を招いています。

1年に1度法要に合わせて飾られる、釈迦が亡くなった時の様子を描いた掛け軸に向かって手を合わせていました。

横山凌雲住職は、「小学校に行っても自分や周りの人、みんなの命を大切にできる人になってください」と話しました。

法要が終わると園児らは、横山住職のはからいで、木魚をたたいていました。

-

十王堂彼岸供養 数珠回し

伊那市東春近の中殿島公民館で17日地域で300年以上続けられている十王堂彼岸供養が行われました。

彼岸供養には、区の役員や小学生などおよそ50人が参加しました。

閻魔王などをまつる十王堂は昭和46年に中殿島公民館横に移転し、それ以降は区が主体となり彼岸供養を行っています。

彼岸供養のために十王堂から公民館に移した数体の仏像を前に般若心経を唱えました。

その後、参加者たちは輪になって座り「南無阿弥陀仏」と唱えながら数珠を回しました。

108個の玉のうち、1つある大きな玉が回ってくると、参加者たちは頭に玉を寄せて拝んでいました。

中殿島区の飯塚光夫区長は、「300年以上続くこの行事を、地域全体で大切にしていきたいです」と話していました。

-

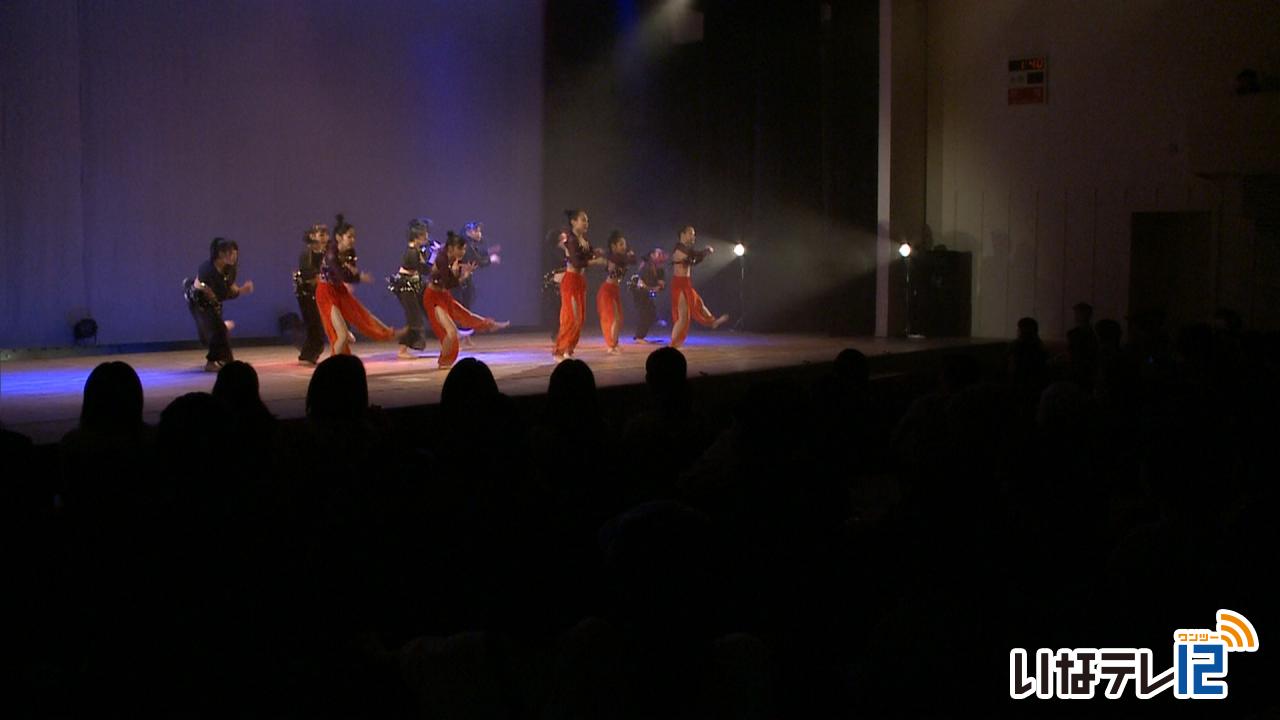

K―kidsダンス発表会

伊那市西町にスタジオを構えるダンス教室「K―kids」の発表会が、17日に、箕輪町文化センターで開かれました。

発表会には、教室に通う保育園児から大人までおよそ100人が出演しました。

年代別に23演目が披露され、息の合った踊りを見せていました。

-

新宿の卒業生 特産の花贈呈

伊那市は、友好都市の東京都新宿区の小中学校の卒業生およそ2,700人に、市の特産の花「アルストロメリア」を贈ります。

17日はJA上伊那伊那支所で市やJAの職員15人がアルストロメリアのラッピングを行いました。

職員らは手分けして選別やラッピング、リボンをつけるなどしていました。

贈呈する花には、白鳥孝市長からのメッセージや花言葉を印刷したメッセージカードが添えられています。

卒業生への花の贈呈は、新宿との友好を深めると共に、アルストロメリアを通して伊那を知ってもらおうと行われています。

17日ラッピングしたものは、20日に一斉に行われる中学校の卒業式で配られる予定です。

-

伊那図書館で元号の展示

5月の新しい元号への切り替えまで1か月半となりました。

伊那市の伊那図書館では、切り替えを前に、これまでの元号に関する展示を行っています。

伊那図書館2階ロビーには、最初の元号の大化から平成までのすべての元号が書かれた年表が展示されています。

元号の数は247、年表の長さはおよそ10メートルです。

それにまつわる豆知識や、その年代に起こった出来事がわかるようになっています。

その時代にまつわる本も展示されています。

この展示は、5月の元号の切り替えを前に伊那図書館が企画しました。

この他、図書館を訪れた人たちから募集した新しい元号のアイデアも張り出されています。

伊那図書館の元号に関する展示は5月末まで行われます。

-

富県安協がパトカー型看板

伊那市の富県交通安全協会は、富県区内を走る県道沿いにパトカー型看板を16日設置しました。

16日は富県安協の役員10人ほどが集まり、高さ約2メートル、全長約3メートルのパトカー型の看板を設置しました。

場所は、火山峠から富県区内へ続く県道伊那生田飯田線沿いです。

この場所は小学生の通学路になっていますが、交通量が多く、スピード超過の車が多いということで、単独事故がたびたび発生しているということです。

富県安協では、「通行する車がこの看板を見て減速し、交通事故防止につながってほしい」と期待しています。

-

卒園児にコサージュ贈る

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里の利用者は、手づくりのコサージュを、来週卒園を迎える高遠保育園の年長園児に14日、贈りました。

この日は、さくらの里の利用者3人が保育園を訪れ、来週卒園を迎える年長園児34人にコサージュを贈りました。

さくらの里では毎年、手づくりのコサージュを保育園に贈っていて、今年はフェルトとフリース生地でつくったバラです。

1月から利用者30人が、高遠保育園・高遠第2第3保育園の年長園児と保育士用におよそ50個を作りました。

さくらの里と高遠保育園は、歌や劇などで交流しています。

利用者は「卒園おめでとう。元気な1年生になって頑張ってください」と園児に呼び掛けました。

園児はお礼に歌を歌いました。

22日の卒園式では、胸元にコサージュをつけるということです。 -

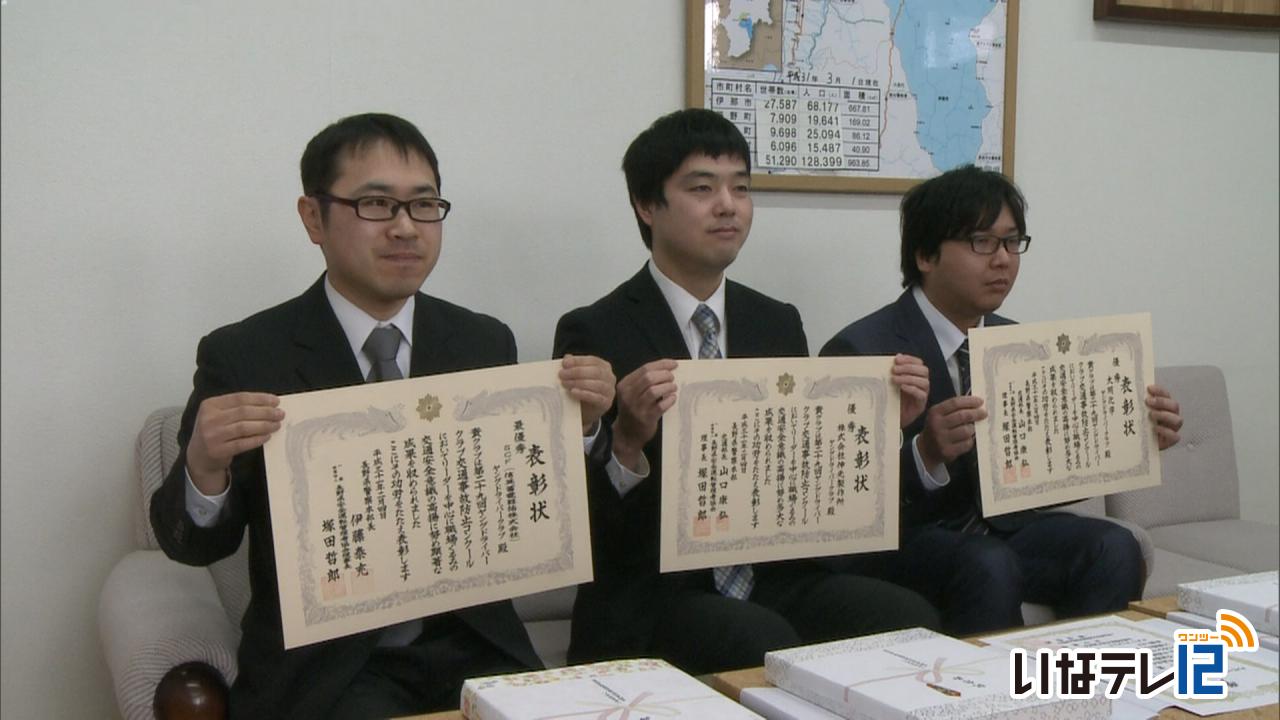

ヤングドライバークラブ表彰伝達

ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールで、最優秀事業所に南箕輪村の信英畜電器箔(株)が選ばれました。

14日は伊那警察署で表彰伝達式が行われ、石坂達雄署長から表彰状が伝達されました。

信英畜電器箔のヤングドライバークラブは、会社近くの交差点で年に3回安全運転の啓発活動を行っている他、交通安全ポスターの制作や掲示を行っています。

優秀事業所には箕輪町の(株)伸光製作所、南箕輪村の大明化学工業(株)が選ばれたほか、交通安全メッセージ部門で伸光製作所の三浦魁さんが佳作に選ばれました。

石坂署長は「地域のリーダーとして交通安全の機運を盛り上げていってほしい」と話していました。

コンクールは去年5月から8月までの期間を対象に交通事故防止に向けた取り組みを評価するものです。

県内から114のクラブが参加していて、最優秀事業所に3クラブ、優秀事業所に23クラブが選ばれています。

-

西箕輪小で3学期終業式

上伊那地域の小学校のトップを切って伊那市の西箕輪小学校で3学期の終業式が12日、行われました。

終業式では全校児童410人が体育館に集まり、3年生や4年生の児童たちが3学期に取り組んだことを発表しました。

式の中で、竹松寿寛校長は、「心も体も知恵も成長を感じる1年間になりました。あすは、卒業生を心を込めて送りましょう」と話していました。

6年生の教室では、14日の卒業式を前に机の中を空にしたり教室の掃除が行われていました。

もう一つのクラスでは、クラスの友達にあてたメッセージを一人一人に配り色紙に貼っていました。終業式は、14日と15日がピークとなっています。 -

エンディングノートの活用学ぶ

老後に備え希望する医療や介護、財産管理などついて書き記す「エンディングノート」の準備やコミュニケーションについて考えるフォーラムが13日伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

これは伊那市社会福祉協議会が開いたもので、会場にはおよそ30人が訪れました。

パネルディスカッションでは、医療ソーシャルワーカーやケアマネジャー、公証人、葬儀会社の関係者がエンディングノートの必要性や活用方法について話をしました。

法律に詳しい公証人は「預金通帳や保険証書などは、どこにあるか家族で共有する事が大切です。」と話していました。

また、エンディングノートについても「パートナーや子ども達と話し合い書く事で自分の意思が家族全員に伝わります」と話していました。

伊那市社会福祉協議会では来年度も、エンディングノートに関する研修会を開いていきたいとしています。

-

シンボルツリーの絵 展示

伊那市内の保育園や幼稚園の園児がつくった園庭の木の絵を展示した「みんなのアートギャラリー」が伊那市役所で開かれています。

市役所1階の市民ホールには、市内の24の保育園と幼稚園の園児が園庭にある木を切り絵などで表現した作品が並んでいます。

これらは、去年9月の「伊那市環境展」で展示を予定していましたが、台風の影響で中止になったことから多くの人に見てもらおうと今回展示されました。

みんなのアートギャラリーは20日まで開かれています。

-

向山さん文部科学大臣賞

国際協力機構JICA主催の国際協力エッセイコンテストで、南箕輪村大泉で伊那北高校1年の向山創太さんが最優秀賞となる文部科学大臣賞を受賞しました。

13日は、向山さんが南箕輪村役場を訪れ唐木一直村長に受賞を報告しました。

向山さんは、「一粒のお米がが世界を笑顔に」をテーマに、南箕輪中学校時代に行った落穂ひろいの行事を通して、たった一粒の米でも大切にしなければいけないと学んだことを書いたということです。

エッセイコンテストは、身近な課題から国際協力について考えてもらおうと、JICAが毎年行っているものです。

中学生の部と高校生の部合わせて全国からおよそ7万の応募がありました。

向山さんは、高校のフィールドワークでJICA駒ヶ根と関わりがあった事から、エッセイコンテストに応募したということです。

向山さんは、副賞として7月にベトナムへ研修に行くことになっています。

-

上伊那塗装組合記念誌作成

11の事業所でつくる上伊那塗装広告事業協同組合は、設立35周年を記念し、冊子「組合のあゆみ」を作成しました。

22日は、上伊那塗装広告事業協同組合理事の三澤重一さんと編集委員長の原広典さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成を報告しました。

組合は昭和58年に35の事業所が参加し設立しました。

冊子は、全65ページで組合の活動をまとめた年表や組合員が寄稿した文章などを掲載しています。

組合では、2003年から「らくがきなくし隊」として上伊那地域の公共物の落書き消しのボランティア活動も行っています。

三澤さんは「これまでに消した場所は、その後落書きがなくなり、作業の効果が出ている」と話していました。

上伊那塗装広告事業協同組合では、作成した「組合のあゆみ」を、上伊那の市町村に寄贈するとしています -

伊那駅伝を看板でPR

伊那市美篶のナイスロード沿いには、24日に開かれる春の高校伊那駅伝をPRする看板が設置されています。

-

高遠の桜 4月3日開花の予想

民間の気象情報会社ウェザーニューズは、今年5回目の桜の開花情報を、12日に発表しました。

高遠城址公園の桜の開花は前回の発表と同じ4月3日、満開は9日と予想しています。 -

キッズ王国 手作りの遊び楽しむ

子どもどうしや親子で手作りの遊びを楽しむイベント「キッズ王国」が24日伊那市の伊那公民館で行われました。

キッズ王国は市内の公民館でつくる伊那市公民館運営協議会が行ったもので今年で25回目となります。

市内の公民館手づくりの遊びのブースが用意され親子連れが楽しんでいました。

長谷公民館による体験コーナースラックラインでは子どもたちが保護者に手伝ってもらいながらベルトの上を歩いていました。

西春近公民館のスライム作りのブースも子どもたちの人気を集めていました。

西箕輪公民館のボールプールではボランティアとしてイベントに

参加した高遠高校や伊那西高校、春富中学校の生徒が子どもたちの遊び相手になっていました。

伊那市公民館運営協議会は「ボランティアの中高生のおかげで

運営がスムーズにいきました。

子どもたちが楽しんでいる様子を見て親御さんにも喜んでもらえたと思います。」と話していました -

いろはぽけっと10周年でイベント

箕輪町松島の子育て支援センターいろはぽけっとの10周年を記念したイベントが9日開かれました。

イベントでは、訪れた親子に自由に遊んでもらおうと、おもちゃ作りや手形アートなど5つのコーナーが設けられました。

ヨーグルトの空き容器で遊ぶコーナーでは、子どもたちがカップを高く積んで楽しんでいました。

いろはぽけっとは、2008年4月に開所し、これまでに2,500世帯が登録しています。

今年度の利用者は1万人を超えているということです。

いろはぽけっとでは、「子どもたちが遊ぶだけでなく、母親同士が子育ての悩みを話す場にもなっている。これからも多くの人に利用してほしい」と話していました。

-

子育てについて中島副知事と意見交換

子育てに関わりを持つ個人や団体が集まり情報を共有する子育て交流セミナーが、11日に、伊那市の伊那合同庁舎開かれ、中島恵理副知事と意見交換をしました。

セミナーには、中南信地域の母親や子育てを支援するサークルの代表者、行政などおよそ50人が参加しました。

自身も子育て中の中島副知事も出席し、参加者と意見を交わしました。

セミナーは、官民一体となって幼少期から青年期までのこどもや若者の支援体制の構築を目指す「長野県将来世代応援県民会議」が初めて開いたものです。

セミナーでは他に、地域ぐるみでの子育てや母親の社会参加を支援する団体など4団体が事例発表を行いました。

このうち、伊那市ママサポートの会は、母親を対象にしたイベントを開いて感じたことを話しました。

子育て交流セミナーは、15日にも県庁を会場に開かれます。 -

中尾歌舞伎公演に向け準備

去年の春に活動を再開した伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、春季公演を来月29日に行います。

会場となる中尾座では、公演に向けての準備が進んでいます。

10日の午前中、舞台道具が中尾座に到着し、舞台づくりがはじまりました。

伊那市の無形民俗文化財に指定されている中尾歌舞伎は昭和61年に地域の若者が復活させました。

2017年2月に会員数の減少や後継者不足などにより活動が困難だとして活動を休止していましたが再開を望む声が多くあり去年春に活動を再開しました。

春季公演では10年ぶりとなる絵本太功記十段 尼ヶ崎の段を演じます。

主役は織田信長を討った明智光秀で、主君を倒し反逆者となった光秀とその一族の悲しみを描いています。

この演目では、場面転換をする回り舞台の演出があります。

10日は、回り舞台の体験会も開かれ地元の中学生が体験しました。

舞台が出来上がると稽古が始まりました。

今年は、長谷中学校2年生の伊藤康希くんが役者としてデビューします。

伊藤君は、明智光秀の息子十次郎を演じます。

中尾歌舞伎の春季公演は来月29日に中尾座で開かれます。

保存会では、公演当日のボランティアスタッフも募集しています。

-

特別展「花とともに生きる」

花をテーマに地域の文化を考える特別展「花とともに生きる」が伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で9日から始まりました。

会場には絵画や着物、漆器などが並べられそれぞれに花が描かれています。

特別展は花と人間のかかわりを知ることで地域文化を考えようと開かれたものです。

高遠町で生まれた明治時代から昭和にかけての日本画家、池上秀畝の作品には花を描いたものが多く残されています。

高遠藩士が所有していたひな人形は江戸時代後期のもので屏風に

描かれた牡丹が華やかさを演出しています。

高遠石工の守屋貞治の石仏は土台の部分がハスの花でその質感が

巧みに表現されています。

袴などに入っている藤や桔梗などの家紋はお家繁栄の願いが込められているということです。

特別展は6月18日まで開かれ期間中訪れた人に手づくりの缶バッジがプレゼントされるほか観桜期にはさくら茶のサービスが予定されています。

102/(火)