-

冬の風物詩 ザザムシ漁解禁

伊那谷の冬の風物詩「ザザムシ漁」が1日解禁となりました。 今年は10月の台風による増水のため不漁となる見込みで、貴重な珍味が例年以上に貴重な物となりそうです。 ザザムシ漁を行っているのは伊那市中央の中村昭彦さん73歳です。 ザザムシは、トビゲラやヘビトンボなどの水生昆虫の総称で、佃煮にして味わう伊那谷ならではの食文化です。 漁には虫踏み許可証が必要で、今日現在5人が許可を取っています。 石の下にいる虫が川底をかき回すと浮かび上がり、四手網と呼ばれる網の中に入っていきます。 中村さんよりますと、今年は10月の2度の台風により川底の石が流され多くのムシが死んでしまったという事です。 中村さんは「今シーズンは厳しい年になりそうだ」と話します。 ザザムシ漁は、来年2月末まで行われます。

-

中村弥六ぶらり オープンデータ活用考える

伊那市高遠町出身の林業博士中村弥六が残した林業遺産を、スマートフォンのアプリや古地図を使って巡る中村弥六ぶらりが26日行われました。 県林業総合センターの小山泰弘さんが案内役となり、古地図や、古地図を加工したアプリを見ながら峰山寺の裏にある「進徳の森」を見学しました。 進徳の森は、明治44年に斜面が大雨で崩落した際、高遠町出身の林業博士中村弥六が、当時は珍しかった外国産の樹木を移植したものです。 樹高35mを越えるユリノキなど7種類の外国産の木が植えられています。 小山さんは「古地図ではこの周辺の土地が崩れたように描かれていて、崩落しやすい地質であることが読み取れる。ユリノキは川沿いに生える木なので、二次災害を防ぎたいという発想があったのではないか」と話していました。 このイベントは、オープンデータの活用につなげていこうと高遠ぶらり制作委員会が開きました。 イベントには県内外から9人が参加し、見学のあとは地域資源のオープンデータ化に向け資料の掘り起こしを行ったということです。

-

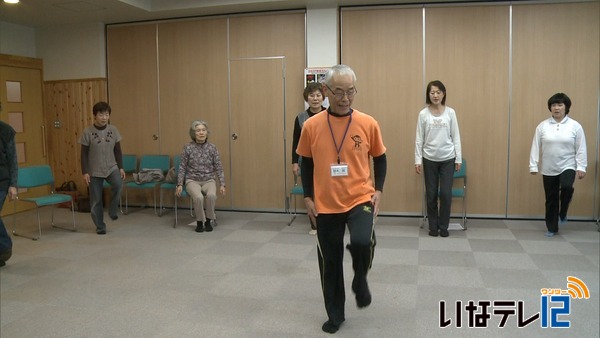

元気ダンス体験講座

音楽に合わせて体を動かす介護予防運動「元気ダンス」の体験講座が、26日箕輪町の南小河内公民館で開かれました。 講座は南小河内地区社協が開いたもので、地区住民12人が参加しました。 元気ダンスは、日本介護予防ダンス協会が3年ほど前に考案したもので、音楽に合わせて足踏みをしたり手を振って体を動かします。 運動機能の維持や筋力強化に効果があるということです。 南小河内地区社協の鈴木誠会長がアドバイザーの資格を持っていることから、地域の人たちにダンスを知ってもらおうと体験講座を開きました。 鈴木さんは、「最初はできなくてもかまいません。どういう動きをしているか考えることで脳トレになり、認知症予防にもつながります」と話していました。 南小河内地区社協では体験講座のほかにも、毎週土曜日の午前9時30分から、南小河内公民館で元気ダンスの講座を開いています。

-

上伊那の高校の生徒が制作した作品並ぶ美術展

上伊那の高校8校の生徒が制作した絵画などが並ぶ「第56回上伊那高等学校美術展」が30日から、伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、駒ヶ根工業高校を除く上伊那8校の生徒が制作した作品120点が並んでいます。 美術部やクラブ、美術コースで学んできた生徒たちの1年間の成果を披露する場として開かれ、今年で56回目です。 ジャンルは、油絵、水彩、アクリル、色鉛筆、彫刻など様々です。 第56回上伊那高等学校美術展は、12月3日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

東ティモールを知る機会に

東京オリンピックで東南アジアの国東ティモール民主共和国のホストタウンを務める伊那市は東ティモールを知ってもらおうと市役所1階市民ホールで展示を行っています。 展示は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックで伊那市が東ティモールのホストタウンに登録されたことから市民に身近に感じてもらおうと開かれているものです。 展示されている写真や工芸品などは伊那市高遠町出身の北原巌男さんの私物です。 北原さんは元東ティモール特命全権大使で、現在は一般社団法人日本東ティモール協会会長を務めています。 子ども達の笑顔や生活を映した写真や、水牛の皮でつくった打楽器「ババドーク」などおよそ200点が展示されています。 伊那市と東ティモールは、北原さんが縁で2009年から民間レベルの交流が始まっています。 来月6日から8日には東ティモールの高校生10人が伊那市を訪れ企業の見学や、市民との交流、そばうち体験などが計画されています。 ホストタウン登録されたことを受け、北原さんは「お互いに交流をして絆を深めてもらいたい」と話していました。 2016年のリオオリンピックでは東ティモールから、陸上とマウンテンバイクの競技に3人が出場しました。 北原さんによりますと東京オリンピックには、陸上や水泳、柔道などで出場を目指しているということです。 東ティモールを紹介する展示は、来月8日まで伊那市役所1階市民ホールで開かれています。

-

女性活躍井戸端会議 男女共同参画のプロジェクト発表

箕輪町男女共同参画計画の見直しのため、話し合いを進めてきた女性活躍井戸端会議は28日、男女の繋がりの場を設ける等とするプロジェクトを発表しました。 この日は、女性活躍井戸端会議の4つのグループがプロジェクトを発表しました。 このうち、地域活動・協働をテーマに話し合いを進めてきたグループは、男女の繋がりが持てる場の必要性について発表しました。 発表では他に、男性が参加できるイベントの実施などが挙げられました。 女性活躍井戸端会議は、箕輪町男女共同参画計画の見直しや変更計画の原案を作成する目的で今年8月に発足したもので、町内在住者や町内企業に勤める女性、担当職員で組織しています。 今後は、12月中に原案を作成し、来年4月からの計画実施を目指します。

-

箕輪中部小の児童が手話を学ぶ

障がいへの理解を深めようと箕輪町の箕輪中部小学校の5年生は、27日、手話を学びました。 27日は、上伊那聴覚障害者協会会長で箕輪町沢の江口功さんが講師をつとめました。 江口さんは、日常での簡単なあいさつの仕方について紹介しました。 他に、イラストで描かれた動物や果物を手話で表すクイズも出され、児童たちはイメージしながらジェスチャーで表現していました。 箕輪中部小学校では、11月の人権教育月間に合わせ、障がい者の不自由さを体験し考えようと3年生から6年生までの児童が体験学習を行っています。 このうち5年生は毎年、手話を学習しています。 箕輪中部小学校では「体験を通して人を思いやる気持ちをもって行動できる人になってもらいたい」と話していました。

-

神戸製鋼所問題 新ごみ中間処理施設は安全性に問題なし

神戸製鋼所がアルミや鋼製部材の一部について品質データを改ざんしていた問題を受け、現在新ごみ中間処理施設を建設している上伊那広域連合は、「建屋の鉄骨やボルトなどに神戸製鋼所の製品は使用していない」との調査結果を報告しました。 これは27日に開かれた上伊那広域連合議会全員協議会で報告されたものです。 10月8日、施設の契約先代表企業の神鋼環境ソリューションの親会社である神戸製鋼所が、アルミなどの部材の一部について品質データを改ざんしていたことが分かりました。 これを受け、神戸製鋼所製品の使用状況を確認したところ、●建屋の鉄骨などには使用していない●繋ぎ目部分や溶接に使用しているものは不正対象外であることが分かりました。 ただ冷却設備などの一部で不正の対象となった材質の部材が使用されていたことから広域連合では、「調査中のものについては汎用品であり安全性に大きな問題はないと認識している」と話していました。

-

伊那市ふるさと納税 RIZAP関連24件689万円

伊那市がふるさと納税の返礼品として11月8日から取り扱いを始めたRIZAPのトレーニングメニューなどに対する寄付が、26日までに24件、689万円分だったことが分かりました。 市では、さらに14億円分のふるさと納税に対応できるよう補正予算案を12月議会に提出します。 伊那市はふるさと納税の返礼品として、全国で初めてフィットネスクラブを運営するRIZAPの商品の提供を今月8日から始めました。 返礼品の内容は、寄付金額1万円からもらえるRIZAP出版の書籍3冊を始め、100万円以上の寄付では16回のトレーニングを受ける事ができます。 26日までの申し込み件数は、24件689万円で、うち100万円の寄付は4件あったということです。 今年度、市のふるさと納税には、現在までに2億2,600万円の寄付がありました。 伊那市では、RIZAPの導入により、さらにふるさと納税14億円分に対応できるよう、12月議会に補正予算案を提出します。 寄付件数が増えるこれからの時期に向けて新たな商品の提案をしていくとしています。 また市では、RIZAPと行う健康増進プログラムの募集に「市税等に滞納がない人を要件に挙げています。 27日に開かれた記者会見で、これが「二重処罰の可能性があるのでは」との指摘について、「色々なところの話しを聞きながら最終的な判断をしていきたい」と話していました。

-

伊那市そば祭り実績 去年より4割減

伊那市が10月15日から5週に渡って行ったそば祭りの販売実績は7990食で過去最多だった去年と比べて4割ほど減少したことが分かりました。 今年の販売数は、5つのイベント合わせて7,990食で、過去最多だった去年の1万3,734食と比べて5,744食減少しました。 伊那市では、台風などによる雨で客足が伸びなかったことが原因とみています。 白鳥市長は、「天気に恵まれたイベントは数字が伸びている。会場では県外ナンバーが目立ち、インターネットの動画配信や新聞広告などにより信州そば発祥の地としての知名度が広がっていると思う」と話していました。

-

橋爪まんぷさん「戌」の防犯ポスター寄贈

伊那市境の漫画家橋爪まんぷさんは、来年の干支「戌」をモチーフにした防犯ポスターを、27日、伊那市駅前交番に寄贈しました。 27日はまんぷさんが、伊那市駅前交番を訪れ、鈴木智誠所長にポスターの原画を手渡しました。 童謡「犬のおまわりさん」をヒントに、来年の干支「戌」が飲酒運転の根絶や特殊詐欺被害防止の啓発、交通安全の徹底を呼び掛ける内容です。 ポスターの寄贈は、平成19年から行われていて、今年で11回目です。 伊那警察署では、「言葉で伝えるのとは違い、直観的に理解してもらえる。年末年始に向けて事件事故が起きないよう防犯活動に取り組みたい」と話していました。 ポスターはいなっせに掲示される他、アルプス中央信用金庫の協力で同じものが20部作られ、管内の他の交番にも配られます。

-

Don Rossさん 長谷でコンサート

世界各地で演奏ツアーを行うギタリストDon Rossさんのコンサートが25日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 ドンロスさんはカナダ出身で、ジャズやフォーク、ロックなど幅広いジャンルを演奏するギタリストです。 アメリカで開かれたコンテストで2度優勝するなど、その腕前は評価され、世界各地で演奏ツアーを行っています。 22日からは東京や大阪など7か所で日本ツアーを行っていています。 長谷でのコンサートは30年来の友人からの依頼を受けて実現しました。 25日は、オリジナル曲など10曲ほどを演奏しました。 今回は、プロの音楽を子ども達に聴いてもらう機会にしようと、市内の中学校や高校に声掛けをしたということです。 最近アコースティックギターを始めたという女子高校生は、「すごいテクニックで感動した。本物の演奏を生で聴けてよかったです」と話していました。

-

伊那谷の手しごと展

上伊那や山梨県の工芸作家5人の作品展「伊那谷の手しごと展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、木工やキルト、編み物など、上伊那や山梨県5人の作家の作品が展示されています。 伊那谷の手しごと展は、春と秋の年2回開かれていて、作品は購入することができます。 このうち、伊那市ますみヶ丘の三沢廣光さんは、木目の美しさにこだわっていて、木で作ったボールペンや器、置物などを展示しています。 10年ほど前から趣味ではじめ、現在では工房を構えています。 どんぐりをかたどったコマもあります。 伊那谷の手仕事展は29日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

南箕輪村で定住対策 DIY講座

南箕輪村の定住対策として、初めてのDIY講座が、北殿の空き家で25日開かれました。 講座には、村内を中心に5人が参加し、アカマツ材で棚を作りました。 指導したのは南箕輪村に工房があるこうあ木工舎の職人2人です。 会場は、南箕輪村が所有する北殿の空き家で、今年4月から職員が改修や装飾を行ってきました。 講座は、DIYで今住んでいる家に愛着を持ってもらい定住につなげようと、南箕輪村が初めて企画しました。 参加者は、自分で作った設計図に沿って、木材をのこぎりで切っていました。 南箕輪村では、7月に移住定住促進計画を策定しました。 計画によると、大学進学で首都圏に出た若者が上伊那地域に戻って来る割合はおよそ30%にとどまっていることから、今後3年間で村への愛着を高める教育や、将来の空き家発生を予防する取り組みを進めるとしています。 DIY講座は全6回の予定で、で今後は、空き家のリフォームや子育て向けの講座も開かれる予定です。

-

11th INA JAZZ FESTIVAL

地元のアマチュアや全国で活動するプロのバンドが出演するジャズフェスティバルが23日に、伊那市のいなっせで開かれました。 伊那市のアマチュアグループ「伊那ウィンドジャズオーケストラ」は、「ルパン三世のテーマ」を皮切りに、7曲を披露しました。 また、伊那中学校吹奏楽部が「SingSingSing」を演奏すると、会場からは手拍子が送られていました。 今年で11回目を迎えるジャズフェスティバルには、地元のアマチュアをはじめ全国で活動するプロのバンドなど、4団体が参加して演奏を披露しました。

-

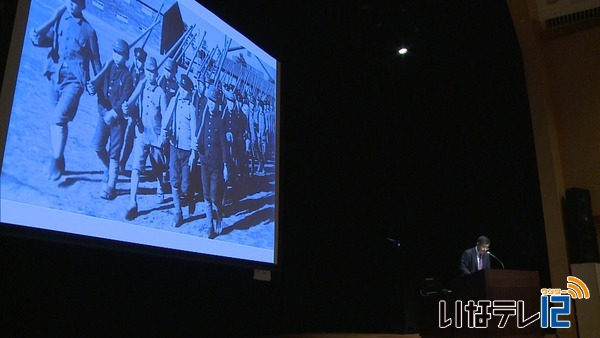

県シニア大学伊那学部 満蒙開拓の歴史を学ぶ

戦前から戦時中にかけ、国策の為現在の中国東北部旧満州に農業移民した「満蒙開拓の歴史」について学ぶ講座が、24日伊那市のいなっせで開かれました。 これは長野県シニア大学伊那学部の公開講座として開かれ、講師は下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館の寺沢秀文副館長がつとめました。 寺沢さんによりますと、日本からは27万人が農業移民として満州にわたり、全国の中でも長野県が最も多い3万3千人を送り込んだという事です。 終戦を迎えると、ソ連軍や現地の中国人から襲われ、多くの人が命を落とし、上伊那から満州に渡った人のうちおよそ1千2百人が日本に帰ってこれなかったという事です。 寺沢さんは、「満蒙開拓を国策として支持してきた歴史を総括し、二度と繰り返さないよう、語り継いでいく事が大切です」と話していました。

-

沢保育園 園舎とお別れ会

来月に新しい園舎が完成する箕輪町の沢保育園で、現在の旧園舎に感謝するお別れ会が24日開かれました。 お別れ会には、日頃お世話になっている地域の民生委員や読育ボランティアを招き、一緒に現在の園舎に感謝しようと企画されました。 会では、未満児から年長までの発表や、園舎の歴史を振り返る写真などを見ました。 沢保育園は、昭和50年に現在の場所に移転、建設されました。 開園から40年以上たち老朽化してきた事や、未満児など保育サービスの充実を図ろうと、隣に新しい園舎が建設され来月1日に開園する予定です。 現在の旧園舎は、来月6日から8日の午前9時から正午まで一般公開される予定です。

-

高遠城址公園で冬支度

22日の伊那地域の最低気温はマイナス4・6度で4日連続の氷点下となりました。 伊那市高遠町の高遠城址公園では、本格的な雪の到来を前に冬支度が行われています。 高遠城址公園では、毎年秋のイベントが終わった11月中旬から来年の花見シーズンに向け作業を行っています。 22日は、公園内などの桜を管理する桜守3人が作業を行っていました。 枯れた枝を払ったり伸びすぎた枝を剪定し、切り口には枝が腐らないよう防腐剤を塗っていました。 高所作業車を使って作業するのはこの時期だけで、車体を動かすにも桜の根を傷めないようにしています。 作業は、雪の重みで枝や幹が傷まないように行われています。 公園内には、およそ1500本の桜があり、雪の重みで折れそうな枝には支柱を建てていました。 枯れて切った桜の木は、薪として利用されているということです。 高遠城址公園での作業は、来月22日まで行われることになっています。

-

はらぺこの園児が鮭を味わう

伊那市の野外保育園、山の遊び舎はらぺこの園児は、新鮮な鮭を使った料理を作り全員で味わいました。 はらぺこの年長園児は、21日に新潟県上越市へ鮭の遡上を見学に行き、その土産で5匹の鮭を買いました。 22日は、園児の保護者が鮭をさばき、玉ねぎやキャベツなどの野菜を鉄板で炒め味噌で味付けをするちゃんちゃん焼きやいくら丼などをつくり全員で味わいました

-

西春近北保育園で餅つき

伊那市の西春近北保育園の園児は、自分達で育てたもち米を使って、餅つき体験を21日に行いました。 西春近北保育園では、毎年JA上伊那青壮年部西春近支部のメンバーと一緒にもち米を育てる体験をしています。 今年は5月に田植えをし、10月に稲刈りを行いました。 10アールの田んぼでおよそ600キロを収穫し、このうちの12キロをつきました。 園児たちは掛け声に合わせて杵を持ち上げてついていました。

-

処分された犬・猫を供養 動物慰霊祭

この1年間で新たな飼い主が見つからずに処分された犬と猫を供養する動物慰霊祭が21日、箕輪町の南信犬等管理所で行われました。 慰霊祭には、動物愛護団体などから20人が出席し、花を手向けました。 南信犬等管理所では、南信に加え木曽・佐久地域の保健福祉事務所で引き取りまたは保護された後、新しい飼い主が見つからなかった犬と猫を処分しています。 去年11月から今年の10月までに、犬9匹、猫386匹が処分されています。 3年前の猫の処分数602匹に比べると減少していますが、南信は猫の処分数が多いということです。 県動物愛護会上伊那支部の倉科美穂支部長は「犬や猫は人の心を癒し生活に潤いを与えてくれる。動物愛護の普及啓発に貢献していきたい。」と話していました。

-

写真集団アルプ 山岳写真展

上伊那を中心に南信地域の山岳写真愛好家でつくる「写真集団アルプ」の作品展が、20日から、伊那市のいなっせで始まりました。 会場には、会員15人の作品45点が展示されています。 「山からのメッセージ」をメインコンセプトに、それぞれがテーマを決めて撮影した作品3点ずつを展示しています。 去年から今年にかけて撮った近作で、日本アルプスを中心に中にはスイスまで足を運んだ会員もいます。 ここ数年は、カメラの性能がよくなり、星空と山を絡めた作品が多くなっているということです。 会では、「山が醸し出す四季折々の豊かな情景を撮影したので、是非足を運んでほしい」と来場を呼び掛けています。 写真集団アルプの作品展は、26日日曜日まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 (22日 水曜日は休館)

-

被災地の子ども達にクリスマスプレゼントを

東日本大震災の被災地支援を行っている伊那市のネットワークkizuna~きずな~信州は、被災地の子ども達3,000人にクリスマスプレゼントを贈る計画です。 ネットワークきずな信州の代表を務める伊那市上牧の高橋泉さんです。 福島県出身で学生時代から上伊那に住んでいる高橋さんは、被災地のために何か自分にできることはないかと考え、2011年から子ども達にクリスマスプレゼントを贈っています。 7年目の今年は、岩手県や宮城県、福島県の保育園などおよそ30か所、3,000人に贈ります。 これまでは市販の物だけでしたが、今年はその他に男の子にはミサンガを、女の子には髪ゴムをそれぞれ手作りします。

-

今季一番の寒さ

20日の伊那地域は、最低気温がマイナス3.5度まで下がり今季一番の寒さとなりました。 南箕輪村の大芝高原に設置されたお菜洗い場では野沢菜を洗う人の姿がみられました。 お菜洗い場は冬の寒い時期の大芝の温泉を使って野菜を洗ってもらおうと毎年この時期に設置されています。 訪れた人たちは「お湯が温かくてありがたい。温泉で洗うと味がよくなる」と話していました。 20日の伊那地域は、最低気温がマイナス3.5度まで下がり今季一番の寒さとなりました。 また、最高気温は5.9度で、平年より6.2度低い12月中旬並みとなっています。

-

箕輪中学校 お弁当の日

箕輪町の箕輪中学校の生徒は20日、自分で作った弁当を持参し給食の時間に味わい食への関心を高めました。 箕輪中学校では、食育の一環で年に1度、「手作り弁当の日」の取り組みを行っていて、今年で8年目です。 20日は、生徒たちが自宅で手作りした弁当を持参し給食の時間に味わいました。 全部の料理を作った生徒や一品だけ作った生徒など様々です 生徒たちは主食、主菜、副菜が3:1:2になるようバランスを考えて作ってきたということです。 中には、キャラクターの形を書いた弁当を作った生徒もいました。 生徒だけではなく、担任も手作り弁当を持参していました。 3年生のあるクラスでは、家庭科部の生徒3人が作った弁当を担任に渡していました。 この弁当は、先月開かれた全国ものづくりフェア長野で家庭科部の3年生3人が考案したもので弁当部門で優秀賞を受賞しました。 箕輪中学校の北澤和恵栄養教諭は「弁当の日を通し、家での調理機会を増やしてもらい食への関心を高めてもらいたい」と話していました。

-

箕輪町木下で天神様の祭り 学業成就を祈る

箕輪町木下で天神様の祭りが19日に行われ小中学生が学業成就を祈りました。 木下の上の段常会にある天神様の社に地元の小中学生約100人が集まりました。 祭りは地域の子供たちの学業成就と健康を願って木下区青少年健全育成会が毎年行っているものです。 天神様は菅原道真を学問の神様として祀ったものです。 命日の2月25日に合わせて各地で祭りが行われますが、雪の多い時期と重なっているため木下区では去年から11月に行うようになりました。 子ども達は二礼二拍手一礼の作法に従って玉ぐしを神前に供えていました。 育成会の三澤誠会長は「神様の前でしっかり誓いをたてて目標に向かって頑張ってほしい」と話していました。

-

富県南福地の区民が五平餅とそばを味わう

ふるさとの味を子どもたちに受け継いでいこうと、伊那市富県の南福地公民館でふれあいの集いが19日、開かれました。 ふれあいの集いは、南福地地域社会福祉協議会が、毎年開いているものです。 朝から役員たちが、五平餅づくりを行い、ごまやくるみなどの味噌をつけて焼いていました。 公民館では、地元のそば打ち名人が腕を振るっていました。 毎年、地元で採れた米やそば粉を使っています。 公民館には、子どもからお年寄りまでおよそ100人が訪れ、出来立ての五平餅やそばを味わっていました。 南福地社協の竹松憲市会長は、「イベントを通し地域の伝統食を次世代へつなげていきたい」と話していました。

-

伊那市西町で「えびす講祭」 宝投げ賑わう

商売繁盛や五穀豊穣を願う えびす講祭が伊那市西町の恵比寿神社で18日に行われました。 午後4時には宝投げが行われ多くの地域住民で賑わいました。 えびす講祭は、神社ができた大正時代から商売繁盛や五穀豊穣を願い毎年行われています。 境内で行われた宝投げでは、地元の商店街で使える買い物券や食事券、野菜や果物などが当たる引換券が、餅と一緒に投げられました。 主催したルネッサンス西町の会では「住民同士顔を合わせて団結を深める機会にもなっている。今年1年無事に過ごせた事に感謝したい」と話していました。

-

伊那市駅前の空き店舗見学会

起業や出店を考えている人たちを対象にした伊那市駅前の空き店舗の見学会が18日開かれました。 見学会には、上伊那を中心におよそ20人が参加し、伊那市駅周辺の5か所の空き店舗を見学しました。 見学会は昨年度から始まった県の制度「信州で始めるあなたのお店」応援事業として行われたもので、県のほか、伊那市、伊那まちの再生やるじゃん会、ASTTALプロジェクトが主催しました。 見学者が今回見た店舗で開業した場合、県から1年間家賃の一部が補助されるほか、市からも家賃や改修費用に対して補助金が支給されます。 今回見学した店舗は元写真館や元スナックなどで、参加者は店の様子を確かめていました。 伊那市によりますと、平成25年度現在で駅周辺と中央を含めた中心市街地の空き店舗率は15%だということです。

-

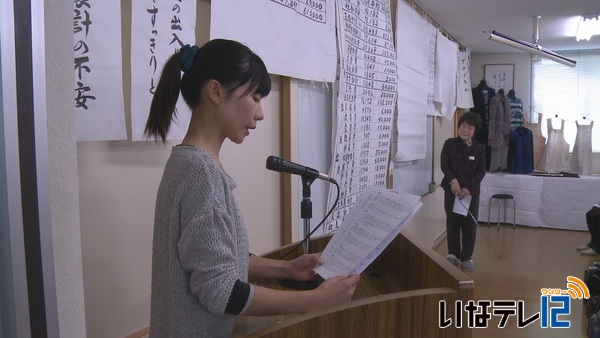

家事家計講習会

雑誌「婦人の友」の読者でつくる伊那友の会は、家計簿の付け方を学ぶ一般向けの講習会を11日開きました。 講習会では、伊那友の会の会員が家計簿をつけている体験を発表しました。 伊那友の会は上伊那におよそ50人の会員が所属していて、衣食住や家計、子育てについて学んでいます。 発表した会員は「家計簿をつけることで、家計に必要なお金を把握することができ、計画的にものを購入できるようになった」と話していました。 講習会には、24人が訪れ話に耳を傾けていました。

92/(月)