-

西春近南小6年地域住民を招いて交流会

伊那市の西春近南小学校の6年生は総合学習の一環として、地域の人たちとの交流会を23日、学校で開きました。

23日は、西春近南小6年の児童16人が地域の人たち、およそ30人を招待して、お年寄りでも楽しめるスポーツ、ボッチャとモルックをしました。

西春近南小の6年生は、地域貢献をテーマに総合学習を行っています。

今年の夏に地域の人たちにアンケートを行った結果、「児童たちとの交流の場があると嬉しい」との意見が多かったことから、この交流会えを開きました。

11月にも開かれていて、今回で2回目です。

児童たちは、前回の反省を生かして、交流会の時間配分を考えたり、ルールの伝え方をリハーサルを繰り返しながら、改善したということです。

西春近南小6年生は、来年1月に3歳までの幼児を対象に地域の子供たちを招いて、交流会を開くということです。

-

伊那市 食育川柳の授賞式

食を大切にする心を育んでもらおうと伊那市教育委員会が募集した食育川柳の授賞式が17日に伊那市役所で行われました。

17日は特選に選ばれた5人に賞状と記念品が贈られました。

伊那東小学校5年、保坂爽月さんの川柳は「女子だけどおかわりしたいじゃんけんだ!」

美篶小学校5年、宮下瑠依さんの川柳は「新米にみんなの笑顔つまってる」

手良小学校6年、竹中陽菜さんの川柳は「おいしいな父の手作りたまごやき」

西春近南小学校5年、西村湊君の川柳は「四時間目お腹が奏でる喝采」

伊那中学校1年、網野そらさんの川柳は「季節ごと素敵な食べ物いっぱいだ」

選考委員長で西春近南小学校の松﨑和美校長は「みなさんが日頃感じている食についてを作品にしてくれて嬉しいです」と話していました。

食育川柳には市内の小中学校から、あわせて499点の応募がありました。

-

伊那谷親子リフレッシュプロジェクト溝口区に寄付

福島第一原発事故の影響で屋外で遊ぶことの出来ない子どもたちを受け入れてきた「伊那谷親子リフレッシュプロジェクト」が、解散に伴い、伊那市長谷の溝口区に18日、寄付をしました。

18日は、伊那谷親子リフレッシュプロジェクトの原富男事務局長と妻の弘美さんが伊那市長谷の溝友館を訪れ、溝口区の中山幾雄区長に活動のために確保していた5万円を寄付しました。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトは、東日本大震災の原発事故の

影響により、外で十分に遊べない福島の子どもたちに自然とふれあってもらおうと、2013年から活動を始め、今年の夏まで続きました。

溝口区は、溝友館を福島の子どもたちの宿泊場所として提供した他、プロジェクトを支援をしてきました。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトメンバーは、上伊那の有志で集まる10人程です。

高齢化に伴い、解散することになりました。 -

フィンランドを身近に月に1回の集い

伊那市は、フィンランド連携を推進する中で、地域の人にフィンランドを身近に感じ、知ってもらおうと月1回の集いを今日から始めました。

初回の25日は、市職員と市民の合わせて5人が伊那市通り町の店舗に集まりました。

集いは、「月1モイmoi」と名付けられました。

モイモイとは、フィンランドで「おはよう」・「こんにちは」など挨拶の時に使う言葉です。

25日は、フィンランドで誕生した物語、ムーミンに関する絵本や小説を読みました。

「月1モイmoi」は、伊那市が連携を進めている、フィンランドについて、市民に知ってもらい、身近に感じてもらおうと、開かれました。

来年1月には、たき火を囲みながらフィンランドの遊びを体験するということです。

詳しくは、月1モイmoiの公式インスタグラムからアクセスするか、伊那市地域創造課、電話78―4111までお願いします。

-

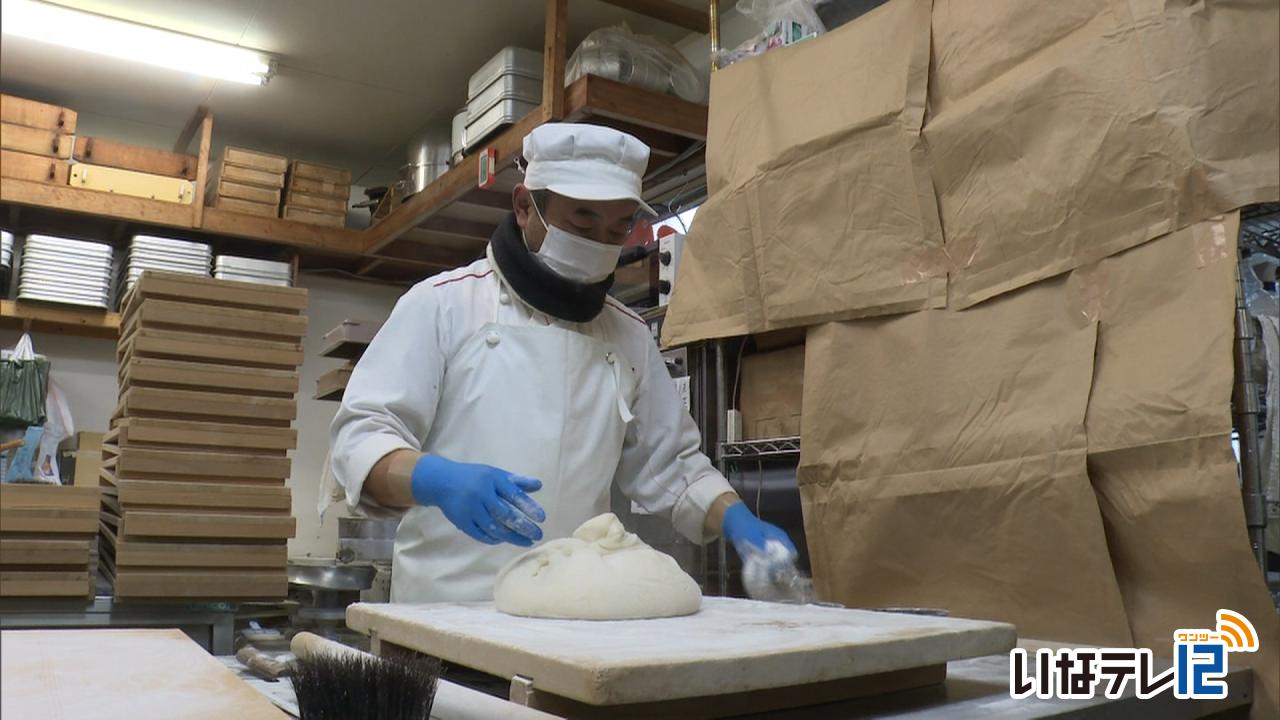

餅作り ピーク迎える

伊那市高遠町の千登勢菓子店では正月に向けての鏡餅作りが行われています。

27日は2升の鏡餅を1つ、1升のものを2つ作りました。

千登勢菓子店の鏡餅作りは今日と明日がピークです。

機械で餅をつき終えると台に乗せて形を整えます。

米は上伊那産の餅米が使われています。

店主の伊藤隆淑さんは温度管理に気を使っているということです。※隆の夂は「攵に一」

熱いうちに形を整えると、餅が割れるのを防ぐために外で冷やします。

千登勢菓子店では29日まで餅の注文を受け付けています。 -

手編みの座布団を村議会へ寄付

伊那市の三澤さん夫妻は、議場で使用してもらおうと手編み座布団15枚を南箕輪村議会に25日に寄付しました。

25日は伊那市福島の三澤清一さん96歳と節子さん92歳の夫婦、息子の嫁の真弓さんが役場を訪れ、原源治議長と三澤澄子副議長に座布団15枚を手渡しました。

三澤さん夫妻は、これまでに伊那市議会と箕輪町議会に座布団を寄付していて、今年は、知人が多く住む南箕輪に寄付したという事です。

節子さんは60代の頃から編み物を始めました。

直径およそ40センチの毛糸の座布団は、1つ編み上げるのに6日かかるということです。

原議長は「大変ありがたいです。大切に使わせていただきます」と感謝していました。

三澤さん夫妻の座布団の寄付は、高齢という事もあり今回が最後だという事です。

-

箕輪町役場に町民寄贈の門松

箕輪町役場に、町民から寄贈された門松が飾られています。

箕輪町役場の正面玄関には、高さ150センチの門松が飾られています。

町民有志から寄贈されたもので、来年1月上旬まで飾られるということです。

-

ルビコンが子どもの未来応援事業に30万円寄付

伊那市西箕輪の電子部品メーカー、ルビコン株式会社は、伊那市が行う「子どもの未来応援事業」に役立ててもらおうと、30万円を26日に贈りました。

この日は、ルビコンの赤羽宏明社長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

伊那市では、食料支援を必要とする子育て世帯を応援する、「子どもの未来応援事業」を行っています。

ルビコンの寄付は今回で5回目です。

寄付金の他に、15日に福祉まちづくりセンターで開かれたクリスマスプレゼント会では、子どもたちに配る菓子セットを提供しています。

赤羽社長は「子どもたちのために役立ててもらいたい」と話していました。

ルビコンでは、工場のある南箕輪村にも、10万円を贈っています。

-

伊那市のニューストップ10

2024年も残すところわずかとなりました。

伊那ケーブルテレビが選ぶ伊那市・箕輪町・南箕輪村の今年1年のニューストップ10をお伝えしていきます。

25日は伊那市です。

10位「伊那市とフィンランドの北カレリア地域が林業分野の協力に関する覚書延長」

9位「新しい長谷総合支所が開庁」

8位「高遠町生まれの日本画家 池上秀畝生誕150年記念展」

7位「高校生が企画した賑い創出イベント 17とりどり祭」

6位「市民おどりにおよそ2,400人が参加 伊那まつり」

5位は去年から改修工事を行っていた長谷の宿泊施設仙流荘とその周辺が、南アルプス長谷戸台パークとして4月12日にプレオープンしました。

北沢峠行きに加え、分杭峠行きの林道バスコースも新設され、戸台パークからの発着点にまとめられました。

4位は伊那ケーブルテレビが運営するコミュニティFM 伊那谷FM開局です。

8月1日に関係者が出席し、放送開始を祝いました。

平日の正午から、日替わりでゲストを迎え、ニュースや行政情報、イベント情報など地域の話題を伝えています。

伊那谷FMの周波数は86.7MHzです。

ラジオやスマホのアプリ、レディもでも放送を聴くことができます。

3位は開山200周年 東駒ヶ岳に看板設置です。

8月28日に伊那市と山梨県北杜市にまたがる南アルプスの駒ヶ岳山頂に東駒ヶ岳と表記した看板を伊那市側に、甲斐駒ヶ岳の看板を山梨県側に設置しました。

看板は天然のカラマツを使い、木の形を活かすことで山の稜線を表現しています。

今回の看板の設置は伊那市側から東駒ヶ岳への登山道が開かれて200年を記念して行われました。2位は市内タクシー会社が24時間営業から撤退です。

伊那タクシーと白川タクシーは労働規則の改正や運転手不足により3月末で24時間営業から撤退しました。

深夜の電話受け付けは、日曜から木曜は午前2時まで、金曜と土曜が午前4時までとなりました。

2社の撤退により、上伊那地域で24時間営業を行うタクシー会社はなくなりました。

1位は衆議院選挙 長野5区で宮下一郎さん7選です。

10月に行われた衆議院選挙で自民党の宮下一郎さんは、政治とカネの問題で逆風となりましたが、7選を果たしました。

また、立憲民主党新人の福田淳太さんは比例復活で初当選を果たしています。

-

古川さん 長谷の古民家でパン店経営

愛知県から移住した古川浩二さんは、セカンドキャリアとして伊那市長谷黒河内の古民家を改修してパン店「ちゃるら」を経営しています。

店内には、ぶどうロールパンや焼きチーズカレーパンなど20種類のパンが並んでいます。

築130年の古民家を1年かけて一人で改修し、今年4月にオープンしたパン店「ちゃるら」。

経営するのは愛知県から移住した古川浩二さん58歳です。

信州大学農学部を卒業後、化学系企業に勤務していましたが、55歳で早期退職しました。

セカンドキャリアとしてパン店を始めようと半年間修業を積みました。

開業のため物件を探していたところ、長谷に古民家を見つけ、田舎で暮らしたいという気持ちもあったことから移住を決めたということです。

パンは国産小麦と自家製酵母を使い、手作りの石窯で焼いています。

1個150円からとなっています。

店内には買ったパンを食べられるイートインスペースがあり、無料でコーヒーも飲むことができます。

店名の「ちゃるら」はスペイン語でおしゃべりという意味で、お客さんがゆっくり過ごせる場所にしたいという想いが込められているということです。

営業は毎週水曜と土曜の週2日で時間は午前10時から午後3時です。

-

全県 インフルエンザ警報発表

長野県はインフルエンザの感染者が増え今後拡大が懸念されることからこの冬はじめてのインフルエンザ警報を25日発表しました。

県の発表によりますと16日から22日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、35.55人で警報の基準となる30人を超えたことからインフルエンザ警報を発表しました。

上伊那地域の1医療機関あたりの患者数は40.88人となっています。

県では、手洗い、うがいをこまめに行い、具合が悪い場合は早めに医療機関を受診するなど、感染予防と拡大防止を呼びかけています。

-

村南部保育園でクリスマス会

南箕輪村の南部保育園でクリスマス会が24日に開かれ、園児が歌やリズムを発表しました。

クリスマス会ではサンタやトナカイに仮装した2歳から年長の園児およそ90人が歌やリズムを発表しました。

年長の園児はカスタネットやハンドベルで童謡を演奏しました。

キャンドルライトが用意され雰囲気を演出していました。

発表会が終わるとサンタクロースが登場しました。

園児が年齢や住んでいる場所などを質問していました。

サンタクロースからは園児に1人1つずつプレゼントが贈られました。

プレゼントには正月に遊べる玩具などが入っているということです。 -

やまぶどうワイン「山紫プレミアム」発売

伊那市と信州大学農学部が開発したやまぶどうで作ったワイン「山紫プレミアム」が完成し、25日から販売が始まります。

25日伊那市役所で開かれた定例記者会見で、伊那ワイン工房の村田純社長と、やまぶどう生産者の会の城倉友幸さんがワインについて説明しました。

山紫プレミアムは、去年収穫したやまぶどうを醸造し、フレンチオーク樽に入れて熟成させたものです。

伊那市と信州大学農学部が連携して開発した山ぶどう「信大W―3」が使われています。

720ml入りが税込み4,000円、375ml入りが税込み2,300円となっていて、あすから市内の小売店などで販売されます。

それぞれ去年の倍の200本を販売します。

やまぶどうジュースとジャムはラベルが新しくなりました。

すでに販売が始まっていて、ジュースは720ml入り税込み1,458円、ジャムは140g入りで税込み518円です。

-

クリスマスイブ ケーキ屋大忙し

クリスマスイブの24日、伊那市上牧の菓匠Shimizuでは、ケーキ作りに追われていました。

厨房では、スタッフがクリスマスケーキ作りに追われていました。

24日と25日が予約のピークです。

一番人気のクリスマスケーキには、いちごと生クリームがたっぷりと使用されています。

最後にサンタをデコレーションして完成です。

駒ヶ根市のいちごや伊那市手良の大原農園の卵など、地元の食材にこだわっているということです。

店頭では、予約したクリスマスケーキを受け取る人の姿が見られました。

予約は終了しましたが、菓匠Shimizuでは店頭販売も行っています。

生クリームを使ったクリスマスケーキは、5号が4,500円。

6号が5,500円などとなっています。

チョコレートケーキやショートケーキも販売しています。

菓匠Shimizuのケーキ作りのピークは25日まで続きます。

-

上農生徒会フードドライブ 食品を村社協に寄付

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒会は、フードドライブで集めた食品を、23日、南箕輪村社協に、寄付しました。

23日は根津柚希生徒会長ら生徒会の役員が、南箕輪村社会福祉協議会の宮下努会長へ食品101点を手渡しました。

フードドライブは、生活に困っている人への手助けになればと生徒会が、今年初めて企画したものです。

全校生徒に呼びかけて、9日から13日までの毎日、登校時間に回収したということです。

食品を受け取った、宮下会長は「たくさんの食品を寄付していただきありがたい。」と感謝していました。

寄付された食品は、村内に3団体あるこども食堂に送られる他、村社協のフードバンクで活用されるということです。 -

しんきんフードドライブ 食品を伊那市社協に寄贈

アルプス中央信用金庫は、自宅に眠っている食料品の提供を呼び掛ける「しんきんフードドライブ」で集まった食品を伊那市社会福祉協議会に19日、寄贈しました。

19日は、アルプス中央信用金庫の原英則理事長らが伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、「しんきんフードドライブ」で集まった食品およそ300品を伊那市社会福祉協議会に寄贈しました。

フードドライブは先月25日から今月6日まで県内の6つの信用金庫の全150店舗で一斉に行われました。

伊那市社会福祉協議会の林俊宏会長は「本当にたくさんの食品を寄贈していただきありがとうございます。」と話していました。

集まった食品は、子ども食堂などに配られるということです。

-

長谷小学校で2学期の終業式

伊那ケーブルテレビ放送エリア内のトップを切って、伊那市の長谷小学校と中学校で23日に、2学期の終業式が行われました。

このうち長谷小学校の2年生の教室では、児童12人が担任から通知表を受け取っていました。

長谷小学校の2学期は、8月21日からの84日間でした。

3時間目には、終業式が行われました。

寒さ対策のため、体育館ではなく家庭科室で実施しました。

2年生と4年生が2学期の思い出やがんばったことを発表しました。

このうち総合学習で竹を使った活動に取り組んでいる4年生は、「竹が固くて苦労した。壊れないように工夫してできて良かった」と話していました。

福永佐枝子校長は、「1つの挑戦が大きな変化を生みます。可能性を広げて大きく成長できた2学期になったと思います」と話していました。

長谷小学校の冬休みは、24日から来年1月8日までの15日間となっています。

なお、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の終業式のピークは、25日となっています。

-

伊那中学校美術部春日神社に絵馬奉納

伊那市の伊那中学校美術部の生徒は来年の干支「ヘビ」を描いた絵馬を西町の春日神社にきょう奉納しました。

絵馬は縦およそ90センチ

横180センチで富をもたらす縁起の良い生きものとされる白いヘビを描いています。

23日は伊那中学校美術部の生徒と顧問の教諭、神社総代などおよそ15人が参列し、

大絵馬奉納奉告祭が行われました。

絵馬は生徒たちに地域の氏神様の春日神社を身近に感じてもらおうと伊藤光森神主が製作を依頼したものです。

今年で10年目となり毎年伊那弥生ケ丘高校も奉納していましたが、

今年は伊那中のみが製作しました。

絵馬は神社拝殿に設置されます。

春日神社では今年初めて大晦日の参道に足元を照らす灯ろうを置き、参拝者を迎えるということです。

この灯ろうの絵は、伊那市の竜南保育園の園児たちが描きました。

-

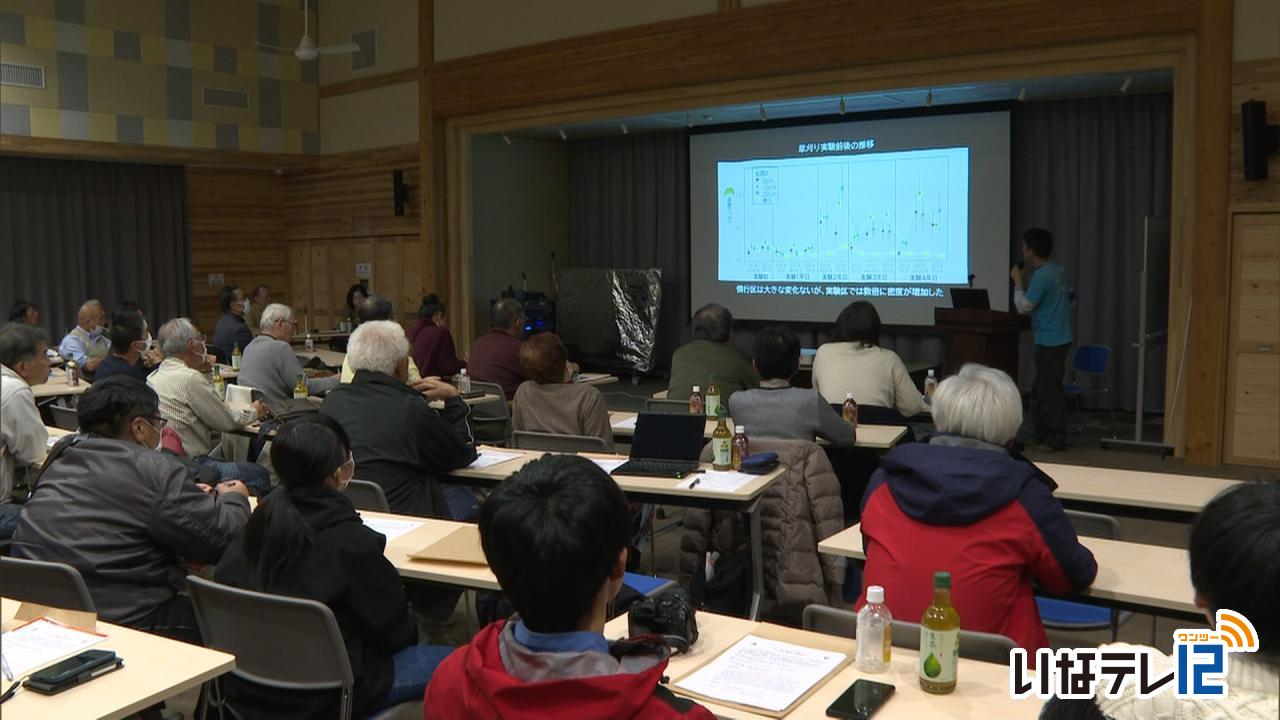

ミヤマシジミ 活動報告会

絶滅危惧種に指定されているミヤマシジミの今年度の活動報告会が14日に南箕輪村の大芝高原森の学び舎で開かれました。

ミヤマシジミは、絶滅危惧種に指定されているチョウで、長野県では主に伊那谷に生息しています。

ミヤマシジミ里山の会の出戸秀典さんは、コマツナギの管理と草刈りについて報告しました。

コマツナギはミヤマシジミの幼虫の餌です。

2年間かけて、ミヤマシジミが生息している160か所の、草刈りをしました。

出戸さんによると、周りに生えている雑草を刈ることで、コマツナギが成長し、ミヤマシジミの幼虫も増えたということです。

活動報告会はミヤマシジミ研究会が毎年開いているもので、きょうはおよそ40人が参加しました。

-

箕輪手話サークル 忘年会で交流

箕輪町の箕輪手話サークルの今年の活動を締めくくる忘年会が、地域交流センターみのわで、22日に開かれました。

交流会には、手話の指導にあたっている聴覚障害者5人を合わせて20人ほどが参加しました。

用意された昼食を味わった後、ゲームなどをして交流しました。

頭とおしりの文字から、できるだけ長い言葉を考えるゲームが行われました。

参加者はチームに分かれて手話で相談して言葉を考えていました。

箕輪手話サークルでは、毎年、忘年会を開いていましたが、新型コロナの影響もあり、5年ぶりの開催となりました。

尾曽 共春会長は、「1年間の活動を振り返り、会員同士の交流を深めたい」と話していました。

箕輪手話サークルでは、毎週月曜日午後7時半から、みのわBASEで活動しています。

-

荒井区こどもクリスマス会

伊那市荒井の第40回荒井区こどもクリスマス会が伊那中学校で22日に開かれました。

クリスマス会には荒井区の児童およそ190人が集まりました。

今年は宝探しゲームが初めて行われました。

菓子が入った折り紙の包みが壁一面に貼られていて、児童が一斉に包みを手に入れていました。

毎年区内の小学6年生が企画や会場の飾り付けを行っています。

他にマルバツゲームでは6年生が考えた学校やクリスマスに関する問題が出題されました。

毎年恒例となっている景品がもらえるビンゴゲームなどが行われました。

荒井区では「いい思い出に残る楽しいクリスマス会になれば嬉しいです」と話していました。 -

ポーラ☆スター 新体操発表会

伊那と塩尻、諏訪の新体操教室ポーラ☆スターの第31回発表会がきょう伊那市のエレコムロジテックアリーナで開かれました。

発表会では教室に通う幼児から高校生の120人が練習の成果を披露しました。

始めに来年中学へ進学する6年生13人が一人ずつ演技を披露しました。

全員が発表し終えると母親から花束が贈られました。

幼児クラスの発表では子どもたちが保護者と一緒に演技を披露しました。

教室は伊那と塩尻、諏訪の3教室で、クラスによって週に1回から5回練習をしています。 -

いなまちクリスマス2024

伊那市のセントラルパークや通り町商店街周辺で、クリスマスシーズンにあわせたイベント「いなまちクリスマス」が21日に開かれました。

今年のテーマは「世界のクリスマス」です。

セントラルパークには、世界7か国の飲食ブースが出店しました。

フィンランドのブースでは、伊那小学校の6年生が作った菓子の販売が行われました。

ほかにベトナムやブラジルなどの国のブースもあり、市内で料理を提供している外国人が販売しました。

子どもたちとサンタクロースがふれあえるブースでは、一緒に記念撮影をして楽しんでいました。

イベントは、県の地域発元気づくり支援金を活用して、子どもが楽しむ機会を作るほか商店街の賑わい創出につなげようと伊那商工会議所といなまちクリスマス実行委員会などが開いたものです。

いなまちクリスマスは去年から行われ、今年で2回目です。

通り町商店街では、こどもマルシェも行われ、訪れた人たちで賑わっていました。

-

冬至 みはらしの湯でゆず湯の提供

21日は冬至です。

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯では、ゆず湯の提供が行われました。

男女それぞれの露天風呂に、30個ほどのゆずが浮かべられました。

21日の伊那地域の最高気温は6.9度までしかあがらず寒い1日となりましたが、訪れた人たちは、爽やかな香りを楽しみながら体を温めていました。 -

伊那谷FM番組審議委員会

伊那ケーブルテレビが運営するコミュニティFM伊那谷FMの番組審議委員会が20日、伊那ケーブルテレビで開かれました。

審議委員会は、8月に開局した伊那谷FMの番組について意見を聞くもので、放送エリアの伊那市、箕輪町、南箕輪村から委員5人が出席しました。

池田輝夫委員長は「災害時の伝達方法はFMが頼りになる。みなさんに親しまれる放送局になってほしい」と挨拶しました。

審議委員会では、伊那ケーブルテレビが伊那谷FMの概要の説明や、平日、毎日生放送している伊那谷昼ワイド867の番組を視聴しました。

委員からは「災害時ラジオは有効だと思う。防災訓練でラジオを活用していきたい」「昼番組のゲストの市町村がかたよらないようバランスよくお願いしたい」などの意見が出されました。

向山賢悟社長は「もしもの時に緊急情報を届けることができる。今まで以上に使命感をもって取り組んでいきたい」と話していました。

番組審議委員会は今後、2か月に1度開かれます。

この様子は伊那ケーブルテレビのHPで公開されます。

-

伊那スキーリゾートオープン

伊那市西春近の伊那スキーリゾートがきょう、予定より1日早くプレオープンし、スキーヤーやスノーボーダーが初滑りを楽しみました。

今シーズンは、21日にオープンを予定していましたが、今月に入り気温が低く、スノーマシンによる雪づくりが順調に進んだことから1日早く、オープンしました。

ゲレンデは全長1200メートルのうち下側の700メートルが滑走可能です。

積雪はおよそ30センチです。

20日は、オープン記念として、1日リフト券が特別料金の1000円で販売されます。

市内外から訪れたスキーヤーやスノーボーダーたちが、初滑りを楽しんでいました。

雪あそびに不慣れな子どもたちが室内で過ごせるキッズパークがリニューアルしました。

また、スクールのレッスン時間を早めて欲しいという要望に応え、午前9時から初心者限定の枠を新たに追加しました。

伊那スキーリゾートの営業時間は、平日が午前9時から午後4時まで、土日は午前8時30分から午後5時までとなっています。

ナイター営業も20日からはじまり、時間は午後6時から9時までです。

-

竜西保育園しめ飾り

伊那市の竜西保育園の園児は、しめ飾りをきょう作りました。

20日は、年長園児20人が、地域の人達から教わりながらしめ飾りを作りました。

園児は、二人一組になって作業を進めました。

束ねたワラを、みつ編みにしていきます。

編み終えると、折り紙で作ったダルマや、願い事を書いたへびの色紙などを飾り付けました。

保育士が飾りを固定して完成です。

指導した人は、「短い時間で不安だったが、子どもたち全員、完成して良かったです。」と話していました。

最後に、園児たちがお礼として、歌を歌いました。

今日作ったしめ飾りは正月に家の玄関に飾るということです。

-

南ア 登山者から協力金500円導入へ

伊那市は南アルプスの山岳環境保全のため来年度から一人一口500円の登山者協力金制度の導入を検討していると20日に明らかにしました。

この日は市役所で伊那市議会全員協議会が開かれ、登山者協力金制度の導入について担当者が説明しました。

任意で一口500円以上で来年6月からの協力金制度導入を目指します。

伊那市が今年度登山客300人に行ったアンケートでは96%が協力金の導入に理解を示したということです。

伊那市では今年度、登山道整備等に約400万円をかけていますが、最低限の維持管理しかできていない状況です。

協力金制度の導入を検討しているのは南アルプス伊那谷エリアの伊那市、飯田市、大鹿村です。

この3市村と山岳関係者、関係行政機関などで来年2月に山岳環境保全連絡協議会を設立し、登山者協力金制度を推進していくということです。

協力金は協議会全体で年間2,700万円を見込んでいて登山道の維持管理や高山植物の保護に使われます。

伊那市では南アルプス林道バス利用時の徴収を検討しているということです。 -

商店街や集まる人たちを写した写真展

伊那市の商店街やそこに集まる人たちを写した写真展、パブリックハウスニューいなが伊那市の移住・生活情報案内所すまいテラスいなで19日から始まりました。

小学生が駄菓子屋で歌謡曲を熱唱している様子です。

スナックのカラオケで「勘太郎月夜歌」が流れるとそこにいた人たちが踊りだしました。

料亭の一室で大人たちが楽しそうにイベントの準備をしています。

会場には伊那市の商店街やそこに集まる人たちを写した写真、約100点が展示されています。

写真展を開いたのは伊那市出身で長岡造形大学4年生の宇田川紗登美さんです。

大学で写真などを学んでいて卒業研究のテーマとして商店街を選び6月から撮影を始めました。

宇田川紗登美さんの写真展、パブリックハウスニューいなは23日まですまいテラスいなで開かれています。 -

大芝の湯に樽型のサウナ設置

南箕輪村の大芝の湯の敷地内に、大芝高原のアカマツを使った樽型の屋外サウナ、バレルサウナが設置されました。

設置されたのは、直径1・8メートル、長さ2・6メートルの樽型のサウナ1台です。

フィンランドが発祥地で、屋外で楽しめるのが特徴です。

大芝高原のアカマツ材を活用して作られました。

アカマツは、熱に弱い材質ですが、特殊加工を加え、耐久性を上げたということです。

バレルサウナブースには、シャワーや水風呂なども完備されています。

貸切で、完全プライベート利用となっていて、水着などの着用が必要です。

利用は、2人から6人までで1グループ2時間、料金は1人あたり、2000円です。

バレルサウナは21日(土)から利用でき、年内は、試験運転のため午後1時から1組限定で、予約での貸し出しとなります。

来年春以降は、1日最大4組の利用を目標にしているということです。

予約は、大芝の湯、電話76―2624までお願いします。

102/(火)