-

思沢川に蛍を育てる会が看板設置

伊那市御園区にある思沢川で蛍を育てる活動をしている住民有志が23日、案内看板の設置などをした。

御園区の住民有志でつくる「思沢川に蛍を育てる会」のメンバー約30人が作業に参加し、思沢川入口となる伊那インター線沿線に案内看板を設置した。

会では、思沢川に蛍を復活させようと、10年ほど前から幼虫の養殖などを続けていて、今では6月中旬から下旬にかけ源氏蛍が舞う場所として定着してきている。

今年も、4月末から蛍の幼虫が上陸していて、会では6月15日ころに飛び始めるのではないか竏窒ニしている。

会長の原勝広さんは、「昔の風景を復活させたいとやってきた。伊那市に住んでいても知らない人も多い。ぜひ足を運んでみてほしい」と話していた。

蛍が舞う間は、道沿いに竹の灯ろうを立てるという。 -

川シンポジウム実行委員会

川に親しみながら環境について考える伊那市のイベント「川シンポジウム」で、今年は新たに、より専門的な知識を身につけるための「ふるさとの川講座」を開く。

ふるさとの川講座は、伊那市内の小中学生や大人を対象に7月から全4回の講座を予定している。

内容は、水辺に生息する昆虫や植物、川遊びのルール、地層の観察など。

テーマをしぼった学習によって知識を深め、水環境を保全する活動につなげてもらうねらい。

実行委員会では、6月から募集を始め、定員は30人程度を予定しているという。 -

子ども地球サミット7月31日から

南箕輪村で7月31日から4日間の日程で開催が予定されているエコロジー啓蒙イベント「子ども地球サミット」の制作発表会が25日、村役場で開かれた。

「子ども地球サミット」は、村からエコの大切さを発信していこうと開かれる。

サミットの中で行われるミュージカルは、破壊された環境を元に戻す大変さ、続けること、信じることの大切さを伝えていこうという内容。

また、国内外から集まった100人の子ども達が、3泊4日の滞在期間中、自然体験で感じたことをエコ宣言として発表する。

子ども地球サミットのミュージカルなどの発表は、8月2日に南箕輪小学校の体育館で行う予定。 -

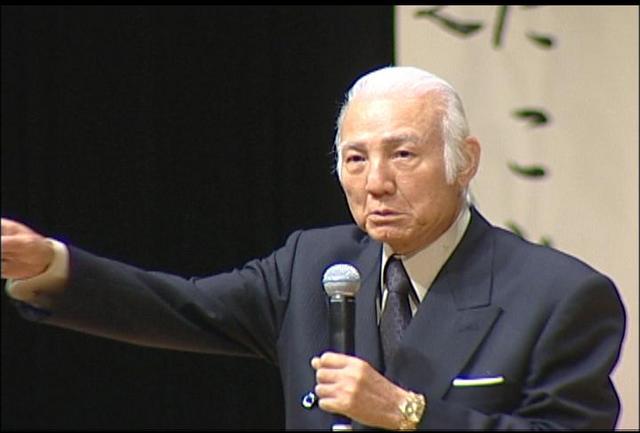

八名信夫さん講演会

俳優の八名信夫さんの講演会が22日、県伊那文化会館で開かれた。

講演は、教職員で組織する上伊那教育会の定期総集会の中で行われた。

八名さんは、「他人の子を叱るのも大人の思いやり」の演題で講演し、体験談も交え会場を沸かせていた。

八名さんは、明治大学からプロ野球の東映フライヤーズに投手として入団。けがのため映画俳優に転向し、悪役俳優として今年50年目を迎える。 -

大芝まつり実行委員会が大芝高原音頭Newヴァージョンの振り付け指導者を募集

南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会は、今年から大芝高原音頭Newヴァージョンの振り付け指導者を募集する。

大芝高原音頭はこれまで、ボランティアが指導をしてきたが、各種団体からの要望を受け、今年から踊り指導者を募集することになった。

人数制限はなく、指導者協議会を組織して大芝高原音頭の普及を進める。

任期は2年。応募期間は5月27日から6月12日まで。 -

152バイパス東高遠工区の橋の名前「若宮橋」に決まる

工事が進められている国道152号高遠バイパス東高遠工区にかかる橋の名前を「若宮橋」とする方針が決まった。

これは21日に開かれた高遠町地域協議会で決まった。

国道152号高遠バイパス東高遠工区は、旧馬島家住宅付近から的場のループ橋付近をつなぐもので「若宮地区にかかっていて分かりやすい」とのことから、検討の結果、橋の名前は「若宮橋」とする方針が決まった。

地域協の検討結果は伊那市長に報告し、市長が最終決定する予定。

なお、東高遠工区の工事は来年3月の完了を目指している。 -

西町区美術作品展

伊那市の西町区民の作品を一堂に展示する美術作品展が22日、西町公民館で始まった。

プロアマ含め区民70人が、絵画や書道、工芸作品など100点を出品している。

この美術作品展は、文化的な行事を定期的に開いていこうと始まったもので、今年で4年目。

回を重ねるごとに定着してきており、お年寄りからは、趣味の発表の場として喜ばれているという。

作品展初日は、午前中から多くの人たちが会場を訪れ、足を止めて作品を鑑賞していた。

西町区美術作品展は24日まで。 -

西春近北保で畑づくり

伊那市の西春近北保育園で22日、年長児とその保護者が近くの畑で野菜の苗を植えた。

親子で農作業をして収穫の喜びを知ってもらう食育の一環で、野菜の苗植えは今年で3年目になる。

保育園南側の畑で親子30組がそれぞれ好きな苗を植えたり、種をまいた。

1組2メートル四方の区画で、なれない手つきながらも協力して作業を進めていた。

篠田千栄子園長は、「送り迎えのときに、野菜や花の成長を親子一緒に楽しんでほしい」と話していた。 -

秋葉街道信遠ネットワーク、統一イメージのロゴ作成へ

秋葉街道の整備を進めている秋葉街道信遠ネットワークの交流会が23日、伊那市長谷の入野谷であり、統一デザインのイメージロゴをブランド化することなどを決めた。

信遠ネットは秋葉街道を整備することで地域の活性化につなげようと活動する団体で、伊那市、飯田市、大鹿村、静岡県浜松市の13団体で組織している。

この日は約60人が集まり、今後の活動などについて協議した。

協議では、現在道路案内に使われている秋葉街道のロゴをもとにした統一のイメージロゴを作成し、ブランド化していくことを了承した。

これにより、街道のイメージを確立し、将来的には街道沿いの特産品にもこのロゴを使用するなど、経済効果にもつなげたいとしている。

また、ホームページの開設やマップの作成などにより、街道をPRしていく。

メンバーの一人、伊那市長谷の高坂英雄さんは「ひとつの輪が伊那市から浜松市までつながった。秋葉街道の整備を通して仲間づくり、地域づくりを進めていきたい」と話している。 -

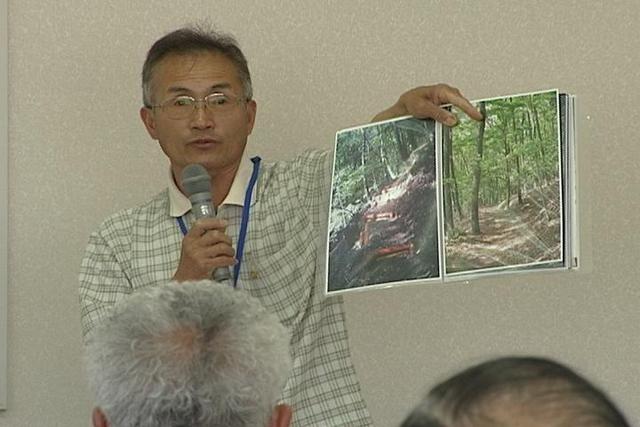

ヒメギフチョウの卵、鹿嶺高原で300個以上確認

伊那市長谷の鹿嶺高原で23日、絶滅の恐れがあるとされているヒメギフチョウの卵が、300個以上あることが確認された。

この日は、ヒメギフチョウの保護活動をしているボランティアグループ6人が、ヒメギフチョウの幼虫のえさとなるウスバサイシンの分布調査をし、葉に産み付けられたヒメギフチョウの卵を調査。結果、300個以上を確認した。

また幼虫のエサとなるウスバサイシンも、生息密度の濃い場所があることを確認した。

鹿嶺高原でヒメギフチョウに関する生息環境の本格的な調査は今回が初めて。

データは今後のヒメギフチョウの保護活動に役立てられる。

調査を呼びかけた伊那市東春近の窪田勝好さんは「ウスバサイシンは行政と協議しながら保護する必要がある」と話している。

市ではシカなどの食害からウスバサイシンを守るため、防護柵の設置を計画している。 -

ハッチョウトンボの羽化始まる

日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の羽化が、伊那市新山にある「とんぼの楽園」で始まった。

体長約2センチ、日本一小さなトンボとされるハッチョウトンボの羽化は、これからピークを迎える。 -

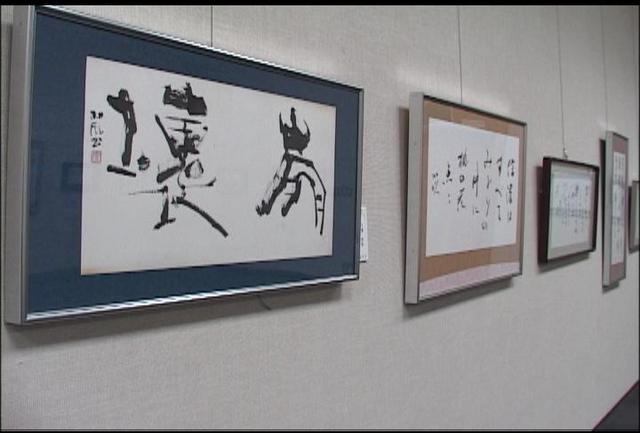

伊水会書展 24日まで

上伊那地域で書道を学ぶ伊水会の作品展が24日まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。会員42人が思い思いに書いた作品約100点が、訪れた人の目を楽しませている。

伊水会は箕輪町在住の書家千葉耕風さんが指導している書道会。作品は書き方や墨の濃さなどが工夫されており、個性や生きざまを書に表しているという。

作品展は毎年開かれており、今年で30回目。

会員は始めたころからほとんど変わっておらず、平均年齢は70代だという。

千葉さんは「みんなよくここまで続けてくれた。会員の高齢化が進み、大作に挑戦するのが難しくなってきている」と話していた。

大作の展示は今回で一度区切りをつけ、来年からは比較的小さい作品に切り替えて、展示会を行っていく。 -

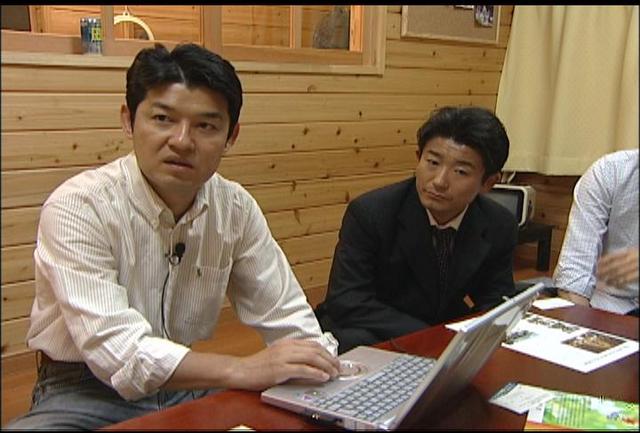

箕輪町の漆戸常会 ホームページ開設

箕輪町北小河内区の漆戸常会の住民有志が、地区の歴史やイベント予定などを掲載したホームページを開設した。

ホームページを開設したのは、地区に住む漆戸正治さん、漆戸稔さん、漆戸俊彦さん、林昌樹さんの4人。

4人は皆40代前半で年が近いことから、普段から集まる飲み仲間という。

ホームページ作りは、1年前、大文字や子安様など地区の伝統行事を広く町内外の人に知ってもらい、後世に伝えたいという願いが話題になったことがきっかけだった。

4人はそれぞれ、写真集めや地区の歴史や伝統行事などの聞き取り調査、ホームページ作成のための勉強など準備を進めてきた。

ホームページは今月完成し、地区で行った防災訓練の様子などの行事のほか、歴史や文化遺産など写真と共に掲載している。

また、地区の人たちにも活用してもらおうと、行事予定も加えた。

中心となり活動した漆戸正春さんは、「漆戸常会は軒数は少ないがまとまりがある。ホームページを作って、それがよく分かった。常会の人だけでなく、常会から出ていった人にも懐かしく見てほしい。イベント情報も活用してもらいたい」と話している。

また、常会長の坂井忠久さんは、「大きな輪が広がって盛り上がっていったらいいと思う」と期待している。

漆戸常会のホームページは、グーグルの検索サイトで「漆戸常会」をキーワードに探すことができる。

長野県によると、常会が開設した例は聞いたことが無く、全国的にもめずらしいという。 -

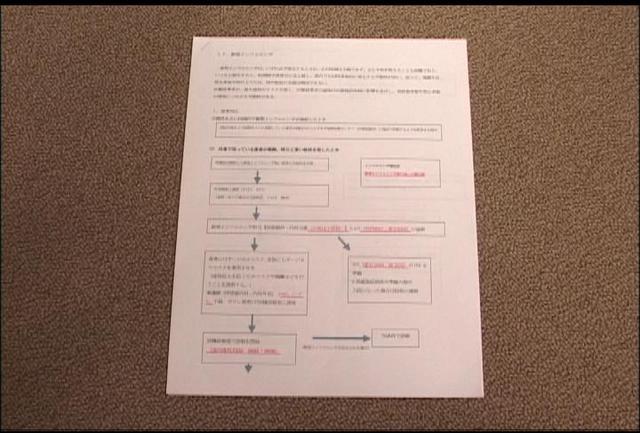

新型インフルエンザ発生に備え

伊那中病でマニュアル配布

新型インフルエンザの発生に備えて、伊那市の伊那中央病院は、全職員に対応マニュアルを配布し体制を整えている。

マニュアルは、患者への対応などをチャートで記したもので、全職員に配布したほか、部署ごとでさらに具体的な対応を決めているという。

伊那中央病院では、感染を防止するため病院の外に発熱外来を設置しているほか、空気が部屋の外に漏れるのを防ぐ「陰圧(いんあつ)」の病床も4部屋用意している。

また入り口に看板を設置し、感染が疑わしい人は病院に入らず、まず伊那保健福祉事務所に相談するよう呼びかけている。

伊那中央病院の薮田清和事務部長は、「発生に備え、より現実に沿った対応ができる体制を整えている」と話していた。 -

伊那街道春の呑み歩き

千円で12の蔵元の酒が好きなだけ飲める伊那街道春の呑みあるきが22日、伊那市の通り町で行われた。

いなっせ北側広場とセントラルパークには、上下伊那にある12の蔵元が集結。午後3時半過ぎから続々と日本酒ファンが詰めかけた。

この伊那街道春の呑みあるきは、地元の酒販店などが毎年この時期に開催していて、去年は400人が参加。今年は500人を目指して開いた。

千円で道中手形を購入し、好きな蔵元で好きなだけ飲めるというシステムで、今年は新たにクイズ形式の利き酒コーナーも登場し、参加者を悩ませていた。

実行委員会では、「これからはお酒だけでなく、通り町の文化も地元の人たちに発信していきたい」と意気込んでいた。 -

【カメラリポート】アツモリ草を園芸種へ

アツモリ草は蘭科の多年草。

北海道から本州に分布しているが、栽培目的に乱獲され、現在は絶滅の恐れのある植物として国の希少野生植物に指定されている。

寒冷地の植物のため温度の管理が難しく、栽培するのは簡単ではないが、“野生のラン”として山野草愛好家から人気がある。

このアツモリ草を種として保存していくため、また多くの人に楽しんでもらえるようにと、バイオテクノロジーを使って増やす活動が行われている。 -

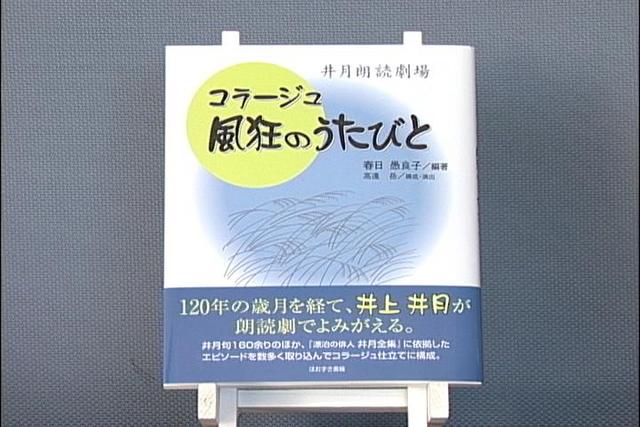

【カメラリポート】「風狂のうたびと」発刊

幕末から明治時代にかけて、伊那谷を放浪しながら1600余りの俳句を残した漂泊の俳人井上井月。

その井月の俳句とエピソードをまとめた本「風狂のうたびと」が発刊された。 -

妊婦さんと産後の母親を対象とした安心教室

乳幼児のいる母親や妊婦を対象とした「ほやほやママの安心教室」が19日、伊那市の福祉まちづくりセンターであった。

妊婦や産後の母親の心のケアなどが目的で、26組の母親が参加し、マッサージによるスキンシップやベビービクスを体験した。

講師を務めた日本マタ二ティフィットネス協会のインストラクター根橋恵美さんは、人形を使いながら説明した。

ベビービクスは、母親が子どもをサポートしながら、赤ちゃん自身の自然な運動発達を促す。

母親らは、子どもと一緒になってベビービクスを楽しんでいた。

根橋さんは「家でも簡単に出来るので赤ちゃんのごきげんがいい時にやってほしい」と呼びかけていた。

また、妊婦を対象とした簡単なストレッチ運動なども行われた。

教室では、助産師による血圧チェックや子育て・母乳相談なども行われた。

同教室は次回、6月9日に開く。 -

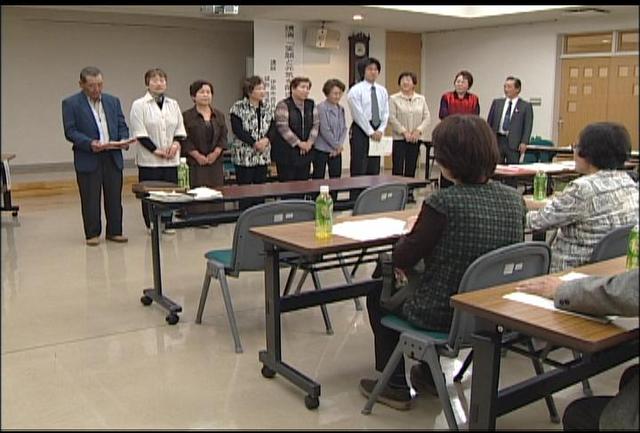

地域いきいき実践塾が開講

長野県地域いきいき実践塾の開講式が20日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。

同講座は、社会活動に参加するきっかけにしてもらおうと50歳以上を対象に県が実施しているもので、開講式には50歳から84歳までの男女30人が参加した。

受講生代表の二階堂正智さんは「これからの人生を明るい街づくり、住みやすい街づくりのために役立てたい」とあいさつした。

いきいき実践塾は、地域指導者養成講座として平成元年にはじまり、これまでの卒業者は上伊那で597人、県全体で5878人となっている。

今後は年間で15回の講座を計画しており、地域活動に関するワークショップや福祉施設の入所者との交流などに取り組む。 -

リトミック教室が開講

箕輪町の子育て支援講座の一つ、リトミック教室が20日開講し、人気を集めている。

この日は、24組の親子が参加。

リトミック教室は入園前、1歳縲・歳の子どもとその保護を対象に実施しているもので、、全8回開講する。

参加者は講師の玉田恵美子さん動きに合わせ、体を動かしてた。

鈴やカスタネットを使い、音楽に合わせて体を動かしすリトミックは、子どものリズム感を育てるという。

町のリトミック教室はこれまで、公民館講座として開講してきたが、本年度からは子育て支援講座の一つとして開かれている。

毎年人気で、すでに前期教室は定員。10月から始まる後期講座は、わずかにあきがある。 -

パートナーシップ南みのわ総会

会長に纐纈泰治さん

男女共同参画を推進する「パートナーシップ南みのわ」の総会が19日夜、南箕輪村民センターであり、任期満了に伴う役員の改選では、田畑の纐纈泰治さんが会長に選ばれた。

纐纈さんは「パートナーシップの活動が充実したものになるよう頑張っていきたい」とあいさつした。

議事では、前年度の活動や決算報告があったほか、新年度事業、予算案などが承認された。

総会の後には伊那市の西箕輪公民館の前館長でお笑い療法士2級の白鳥茂美さんが講演。

白鳥さんは最近の話題を歌にして会場を盛り上げた。

白鳥さんは「男だけの社会が競争を生んできた。情緒や愛のある女性の力が社会には必要」と話していた。 -

伊那防犯協会連合会定期総会

伊那防犯協会連合会の定期総会が20日、伊那市役所であり、引き続き振り込め詐欺や車上狙いなどへの注意を促すため、適切な情報発信や啓発活動をしていくことを確認した。

総会では、防犯活動に貢献した個人や団体に表彰状が授与された。

受賞者を代表して伊那少年ボランティア協会の小坂勝信さんは「これからも真心で活動に励んでいきたい」と謝辞を述べた。

本年度は、振り込め詐欺や車上狙いなど街頭犯罪防止に向け、市町村と連携しながらHPや安心安全メールでの注意の呼びかけをさらに強化していく。

1月から4月末現在、 伊那警察署管内では、車上狙いが42件発生しており、去年同時期の2倍以上となっている。

伊那防犯協会連合会会長の小坂樫男市長は「安心安全な地域をつくるため、住民同士の連携による地道な努力を続けていきたい」と話した。 -

登内時計博物館のシャクヤク 見ごろ

伊那市西箕輪の登内時計博物館のシャクナゲが、見ごろを迎えている。

博物館には千本以上のシャクナゲが植えられており、博物館を囲むように白やピンクの花が一斉に咲いている。

花は今週末まで楽しめる。 -

箕輪町囲碁同好会35周年記念大会

箕輪町囲碁同好会の創立35周年記念囲碁大会が17日、箕輪町文化センターで開かれた。会員32人が参加して、その腕前を競った。

箕輪町囲碁同好会は、箕輪町に住む囲碁の愛好者が集まり、昭和49年に発足した。

現在、会員は箕輪町を中心に近隣市町村も含め55人。

碁の腕前を磨くとともに親睦を図ろうと、毎週日曜日と第2・第4水曜日の例会のほか、大会を年6回開くなど積極的に活動している。

35周年記念大会では、4つの組に分かれ、会員の段や級に応じたハンディーをつけてリーグ戦で競った。

会員は、真剣な眼差しで碁盤を見つめ、碁を打っていた。 -

伊那市高齢者クラブ連合会

今年度事業を確認

伊那市高齢者クラブ連合会の役員会が18日、伊那公民館で開かれ、市内47の高齢者クラブの役員が集まり、今年度の事業などを確認した。

連合会の有賀千篤会長は、「今年は、今まで休んでいたクラブが復活し、去年より4つ増えた。これから地域の状況に合わせた体制づくりをして、活動を盛り上げてほしい」とあいさつした。

今年度、伊那市は県老人クラブ連合会の事業「高齢者体力測定モデルクラブ」の指定を受けた。

自己の体力を知り、健康づくりに生かしてもらおうというもので、伊那市では御園、山寺、坂下の3地区で年に2回、握力測定や上体起こしなどの体力測定を行う。

役員会ではほかに、西春近小出島と長谷中尾のクラブが、それぞれの活動について発表し、互いのクラブの理解を深めていた。 -

箕輪写友会写真展

写真愛好家グループ「箕輪写友会」の作品展が、箕輪町文化センターで開かれている。

会場には、会員16人が撮影した写真約30点を展示している。

箕輪写友会は、月1回の例会で会員が写真を持ち寄って勉強し合うほか、年2回の展示会を開いている。

写真は風景が中心で、今回の展示会では桜の写真が多いのが特長という。

上伊那各地のほか、遠くは山口県や熊本県で撮影したものもある。

会員の一人は、「同じ撮影場所でも、ちょっとした角度で写真は変わる。仲間の写真を見ては、今度は負けないぞと思って撮影しています」と話していた。

写真展は24日まで。 -

遠照寺のボタン 見ごろ

“ぼたん寺”として知られる伊那市高遠町の遠照寺のボタンが、見ごろを迎えている。

遠照寺には160種類約2千株のボタンが植えられている。

今年は、18日の温かさで一気に咲き、例年より3日ほど早く開花。今年のボタンは例年以上に鮮やかな色が出たという。

遠照寺のボタンは20年以上前に、先代の住職の妻、松井智恵子さんが「先代の供養に」と3株植えたのが始まりで、今では2千株まで増えた。

19日は、多くの人が訪れ境内を散策したり、ボタンを撮影したりして咲き誇ったボタンを楽しんでいた。

ボタンは27日ごろまで楽しめる。

入場料は大人400円、高校生以下は無料。 -

ローズガーデン結婚カップル決定

伊那市観光が募集を行ってきた高遠町のしんわの丘ローズガーデンで結婚式を挙げるカップルが決定し19日、2組が発表された。

伊那市観光社長の小坂樫男市長らがカップルを発表した。

結婚式の募集は、伊那市観光が、しんわの丘ローズガーデンを全国に発信していこうと今回初めて行った。

全国から募集したところ、11都県から55組の応募があり、選考の結果2組が決定した。

6月5日に結婚式を挙げるのは、三重県在住の恩田竜二さん、恩田美和さんのカップル。事故により車いす生活となった竜二さんが、妻の美和さんに感謝したいと応募した。

6月13日に挙式を挙げるのは、埼玉県のマイク マシアスさん、長野県の山岸理恵さんのカップル。留学先でマイクさんと出会った山岸さんが、祖母のいる高遠での挙式を望んだという。

小坂社長は、「景色の良い場所で印象に残る挙式にしてほしい」と話していた。 -

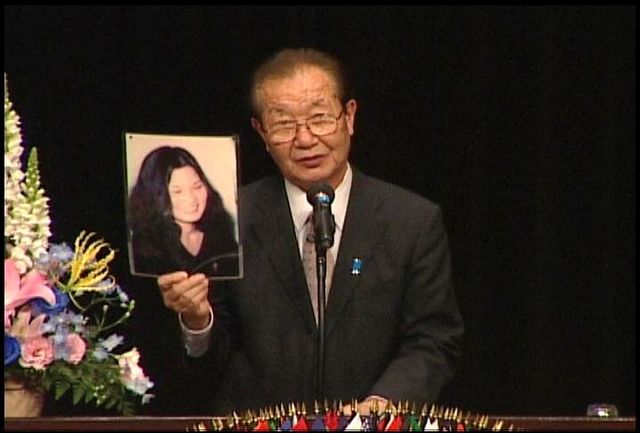

拉致について飯塚繁雄さん講演

北朝鮮によって拉致された田口八重子さんの兄で、拉致被害者家族連絡会代表の飯塚繁雄さんが17日、伊那市のいなっせで講演した。

講演会は、伊那ライオンズクラブの公開例会として開いた。

飯塚さんの妹、田口八重子さんは、1978(昭和53)年に東京で拉致された。

飯塚さんは田口さんの息子を自分の子どもとして育てたこと、また田口さんから北朝鮮で教育を受けた金賢姫元死刑囚と今年3月に面会したときのことなどを話した。

また、「日本政府に欲しいのは取り戻すという意気込みだ」と話し、「その後押しには世論が大事だ」と訴えた。

講演会の後、伊那ライオンズクラブは飯塚さんに、拉致被害者救出活動のための支援金を贈った。 -

ドリームジャンボ発売

1等・前後賞合わせて3億円のドリームジャンボ宝くじの販売が18日から全国で始まった。

ジャスコ箕輪店にある宝くじ売り場では、販売開始とともに次々に人が訪れ、宝くじを購入していた。

ドリームジャンボ宝くじは、1等と前後賞合わせて3億円が当たり、1等は27本。

また、1等100万円が9千本あるミリオンドリーム宝くじも同時に売り出され、人気を集めていた。

ジャスコ箕輪店の宝くじ売り場では、平成17年の年末ジャンボで1等前後賞合わせての3億円や、去年のミリオンドリームでも1等が4本出ている。

ある女性は、「一度も当たったことはないが、抽選日まで当たった夢が見られます」と話していた。

ドリームジャンボ宝くじ、ミリオンドリーム宝くじの発売は6月5日、抽選は6月16日。

32/(火)