-

伊那地域12.5度 3月下旬並み

16日の伊那地域は高気圧に覆われ、最高気温は12.5度で、3月下旬並みの暖かさとなりました。

伊那市東春近の三峰川榛原河川公園では、マレットゴルフを楽しむ人の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、この暖かさは17日まで続く見込みですが、18日は寒気が流れ込み、気温は平年並みの寒さに戻るということです。

-

法音寺 子どもが瓦に願い事

建て替え工事が行われている伊那市西春近の法音寺の本堂に使われる瓦に地域の子ども達が16日に願い事を書きました。

近くにある西春近南小学校の児童や西春近南保育園の園児、合わせて150人程が法音寺に訪れました。

子ども達は本堂の前で下書きの紙を見ながらマーカーペンで瓦に願い事や絵を描きました。

法音寺の旧本堂は建てられてから240年余りが経ち、老朽化により去年から建て替え工事が行われています。

新しい本堂には6,000枚以上の瓦が使われます。

願い事などが書かれた瓦は本堂正面側の屋根に使われます。

今回の企画は建設委員会が法音寺の建設工事を心にとどめてもらおうと企画したものです。

新しい本堂の完成は今年12月を予定しています。 -

2月1日に伝統文化おやこ体験フェスタ開催

伊那市のまつり芸能集団 田楽座や地元有志でつくる、NPO法人ふるさと芸能研究所は、伝統文化を体験できるイベント「伝統文化おやこ体験フェスタ」を来月1日に行います。

16日は、田楽座で、イベントを主催するふるさと芸能研究所がPRしました。

伝統文化おやこ体験フェスタは、2月1日(日)に伊那市のいなっせで行われます。

ワークショップでは、田楽座による、和太鼓と南京玉すだれ、箕輪町の古田人形芝居保存会による人形あやつり体験、郷土料理伝承家 酒井さつきさんによる五平餅づくりの4種類が体験できます。

公演も行われ、田楽座のほか、与地伊那節保存会、阿波踊り連 信州桜華連が出演します。

このイベントは、伊那谷の伝統文化を子どもたちに身近に感じてもらおうと行っていて、今回で5回目となります。

伝統文化おやこ体験フェスタは、2月1日(日)にいなっせで行われます。

参加費は高校生以上が1,500円、小中学生が1,000円です。 -

郷土料理伝承家酒井さん 上農生にレシピ本

伊那市美篶の郷土料理伝承家、酒井さつきさんが去年自費出版したレシピ本を南箕輪村の上伊那農業高校の卒業生全員に贈りました。

15日は酒井さんが上農高校を訪れ、代表の生徒に本を手渡しました。

3年生の生徒全員156人に一人一冊贈られます。

酒井さんは7年前から毎年上農高校の食文化の授業で講師を務めています。

今回、郷土料理により親しんでもらおうと本を贈りました。

贈られた本「食で知る郷土の風物詩かみいな食ごよみ第2集」は酒井さんが去年11月に出版したもので、栗おこわや天ぷらまんじゅうなど80種類以上のレシピが書かれています。

酒井さんの本は一冊税込み1,100円で上伊那地域の書店で購入することができます。 -

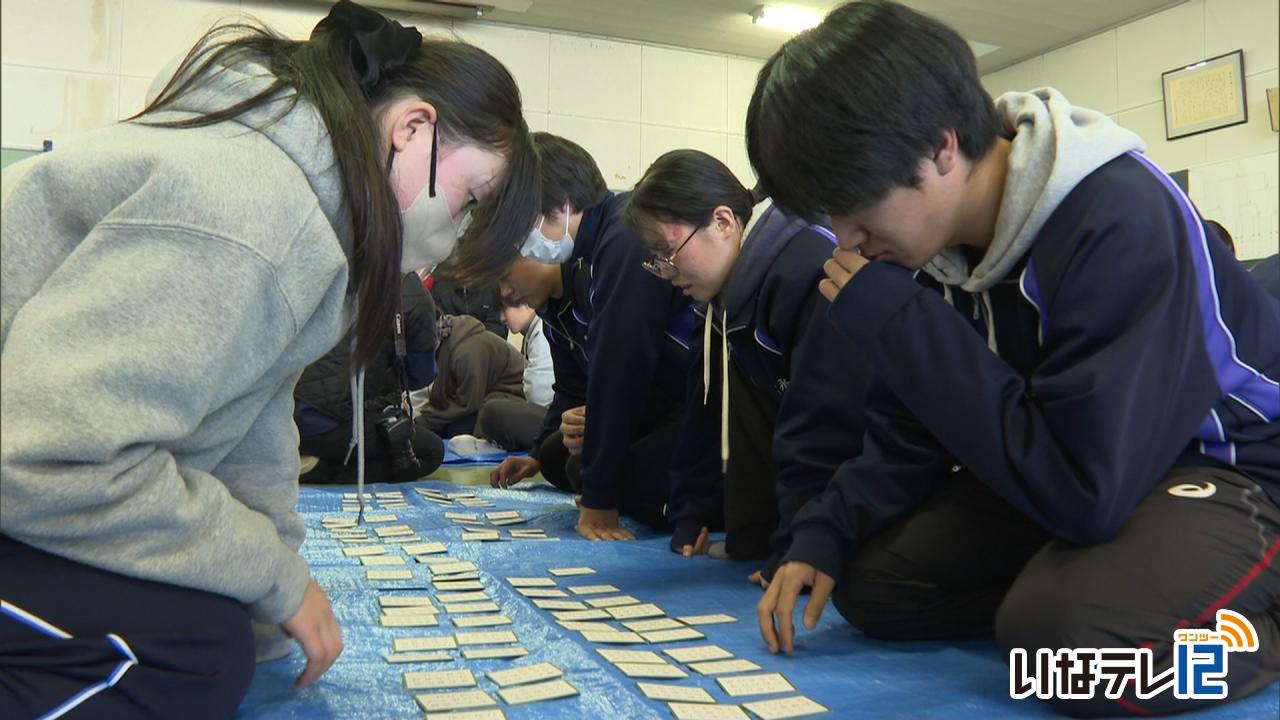

上農で恒例行事の百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で毎年恒例の百人一首大会が9日に校内で開かれました。

大会には全校生徒が出場し、まずは、クラスごとに代表選手を決める予選が行われました。

各教室では6つの班に分かれ、とった枚数で競う「散らし取り」で対戦しました。

クラス対抗の決勝トーナメントには各クラス上位4人が出場します。

決勝トーナメントは自陣の札を最初に無くしたチームが勝利する「源平戦」で行われました。

この大会は日本の伝統文化に親しみ、生徒同士の交流を深めてもらおうと、図書委員会が企画・運営しています。

3位までに入賞したクラスの出場者には図書カードが贈られたということです。 -

高遠さくらホテル 受験生を応援!

伊那市高遠町の高遠さくらホテルは、受験生を応援しようと、合格祈願グッズを販売しています。

高遠さくらホテルの売店には、だるまやお守りなどの合格祈願グッズが並んでいます。

合格と書かれたはちまきをつけた「高遠さくら咲くだるま」です。

はちまきに書かれている合格はスタッフが手書きで書いたということです。

色は赤とピンクの2種類です。

価格は税込みで、大が8,800円、中が4,400円、小が3,300円です。

高遠さくらホテルでは、地元の受験生を応援しようと、2009年からだるまの販売を行っています。

ほかに、地元産材を使った「高遠さくら咲くだるまお守り」や「サクラコマ」などのグッズを販売しています。

グッズは、高遠さくらホテルの売店で販売しています。

売店の営業時間は、午前7時から午後8時までとなっています。

売店のみの利用や電話での注文販売も可能だということです。

商品は無くなり次第終了です。

お問い合わせは、電話94-2200高遠さくらホテルにお願いします。

-

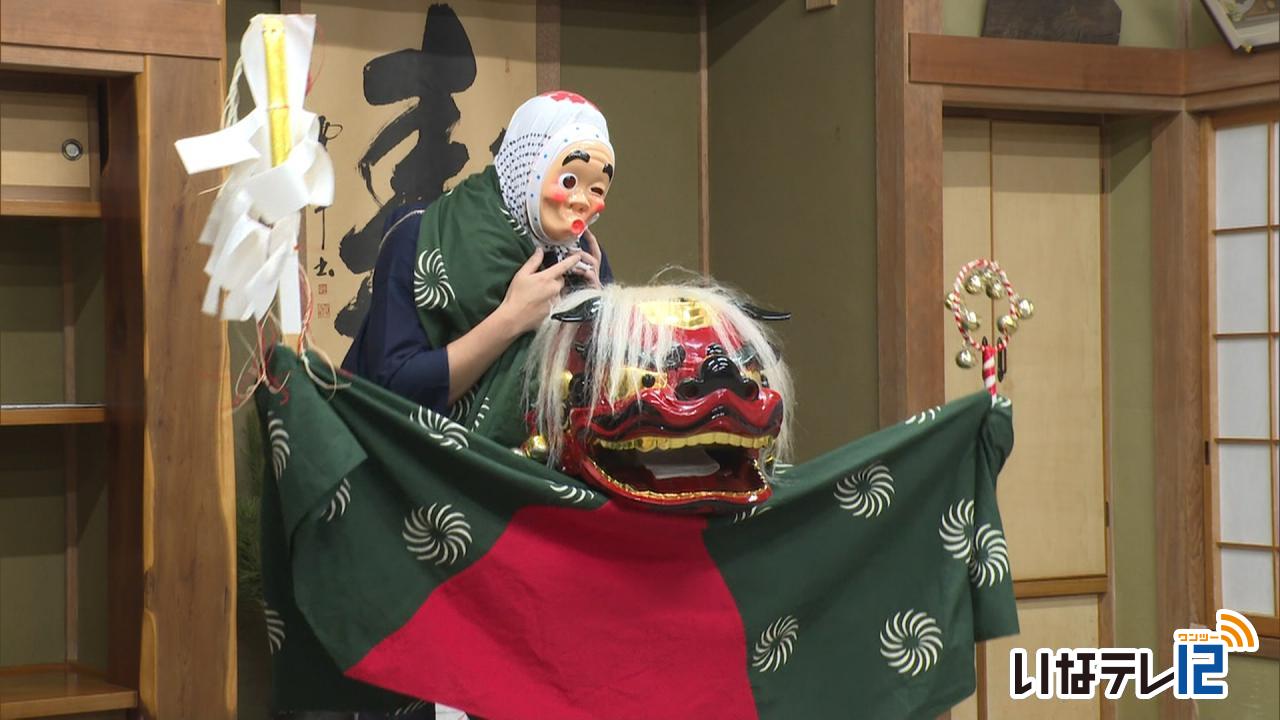

無病息災願い引持の獅子舞披露

伊那市高遠町引持に伝わる、「引持の獅子舞」が、11日に地域住民に披露され、地区の安泰や無病息災を願いました。

この日は、引持生活改善センターで、引持獅子舞保存会のメンバーが、獅子舞を披露しました。

引持の獅子舞は、獅子とひょっとこがペアになって舞います。

ゆったりとした動きから激しい動きになる舞や、獅子が体についたノミを食べる仕草が特徴です。

かつては、朝まで飲み明かしながら日の出を待つ「お日待ち」の行事として行われていました。

会場には、地域住民およそ50人が訪れ、地区の安泰や無病息災を願っていました。

-

暮らしを支える施設 見学ツアー

し尿処理施設や発電所など、暮らしを支える施設を見学し、循環社会を考える「暮らしの裏側のぞき見ツアー」が、伊那市内で15日に行われました。

ツアーには、伊那市を中心に17人が参加しました。

はじめに、伊那市西春近のし尿処理施設、伊那中央衛生センターを見学しました。

担当者から、し尿処理の流れについて説明を受けました。

センターでは、バチルス菌による処理が終わったものを、汚泥と水にわけ、汚泥は肥料に、きれいになった水は天竜川に放流します。

放流する水で、魚の飼育試験も行っています。

担当者「水槽の魚が死んでしまうということは、天竜川の魚も死んでしまうので、水質の1つの指標になっています」

汚泥からつくられる肥料「バチルエース」は、バチルス菌のし尿成分を分解する働きにより、においがしないということで、参加者が確かめていました。

-

箕輪西小 全校スケート学習

箕輪町の箕輪西小学校の冬の恒例行事、スケート学習が、14日から上古田スケート場で始まりました。

スケート学習には、箕輪西小の全校児童およそ80人が参加しました。

児童は箕輪町スケートクラブのOBや、町内のスケート経験者から指導を受けていました。

高学年の児童は、滑るときの正しい姿勢を練習していました。

低学年の児童は、氷の上での立ち方や歩き方を習っていました。

スケート学習は、冬の体力づくりを目的に、上古田スケート場のオープンに合わせて行われているもので、今年は23日まで行われます。

上古田スケート場は25日までオープンしていて、土日のみ一般開放されています。

-

村西部保育園でまゆ玉づくり

南箕輪村の西部保育園の園児は農作物の豊作を祈る、まゆ玉を14日に作りました。

14日は年長の園児26人がまゆ玉を作りました。

米粉を湯と混ぜてこねたものを、ゆでた後に食紅で色をつけ、園児たちは丸めてまゆの形にしていきました。

赤、黄色、緑のほか、そのままの白の4色のまゆ玉が出来上がりました。

まゆ玉は、用意した木にひとつひとつ飾り付けていきました。

西部保育園では、一週間リズム室に飾るということです。

西部保育園では「今年一年の豊作と、園児には健康で元気に成長してほしい」と話していました。

-

大芝の湯改修工事 5月頃から

南箕輪村は大芝の湯のリニューアル工事を、今年の5月頃から6か月間の計画で行う予定です。

13日は役場で村議会全員協議会が開かれ、村が概要を示しました。

観光拠点としての発展を目指し、本館の増築や改修を行います。

主な工事箇所として、食堂の券売機横に研修室を設置します。

40席を完備し、宴会などにも対応できるということです。

現在の喫煙所には、キッズスペースを新たに設置します。

浴槽やふろの天井も改修します。

建物の東側には、木質ボイラーを新たに設置します。

木質ボイラーの出力は350kWで、温泉の加温や冬の床暖房の熱源に使用するということです。

ボイラーの燃料となるチップは大芝高原の間伐材で賄う予定です。

工事期間は6か月で、今年の5月11日から11月21日を予定しています。

期間中は大芝の湯の営業を休止します。 -

親子で楽しむスキー教室

伊那市が主催する親子スキー教室が、5日に伊那スキーリゾートで開かれました。

スキー教室には、市内の小学校低学年を中心に15組32人の親子が参加しました。

初めてスキーをする初心者コースと1、2回経験のある初級コースに分かれ、伊那市スポーツ協会のスキー部から指導を受けていました。

初心者コースでは、板の履き方などから教えてもらい、ゆるやかなコースを滑ったあと、リフトにも乗り、コースに挑戦していました。

初級コースは、止まり方など基礎をおさらいし、コースを繰り返し滑っていました。

教室は伊那市が開いたもので、「親子でスキーの楽しさを感じてもらい、ウインタースポーツをするきっかけにしてもらいたい」と話していました。

-

降雪 上伊那は5センチの予想

11日の伊那地域は、日中気温が上がらず、最低気温は、午後0時47分に氷点下1.1度を記録し、寒い1日となりました。

長野地方気象台は、大雪に関する気象情報を午後4時に発表しました。

上伊那は、午後6時からの24時間の降雪量は多いところで5センチの予想となっています。

-

無病息災願う どんど焼き

正月飾りを燃やして無病息災を願うどんど焼きが10日、上伊那各地で行われました。

このうち南箕輪村沢尻のどんど焼きには地区の子どもおよそ80人が参加しました。

午前10時頃、集まった正月飾りに火がつけられ、子どもたちは今年一年の健康などを願いました。

会場ではおしるこが振る舞われ、子どもたちは味わっていました。

主催した沢尻青少年育成会では、「今年も子どもたちが健康で過ごせる1年になってほしい」と話していました。

-

霜町実業団が干支だるま販売

2月11日に伊那市高遠町で開かれる高遠だるま市にあわせ、商店主でつくる霜町実業団は、今年の干支、午をモチーフにした干支だるまを販売します。

だるま市で販売される午の干支だるまは、高さおよそ20センチ、幅15センチで、600個販売する予定です。

価格は、税込み1,800円です。

だるまは、2月11日に数量限定で販売も行いますが、事前予約を呼び掛けています。

だるま市の当日は霜町駐車場特設ブースで受け渡し・販売を行います。

予約は10日から2月6日までで、専用電話、080-9703-0245かメールで予約することができます。

電話の受付時間は、午前9時から午後6時となっています。

メール:etodaruma@gmail.com

-

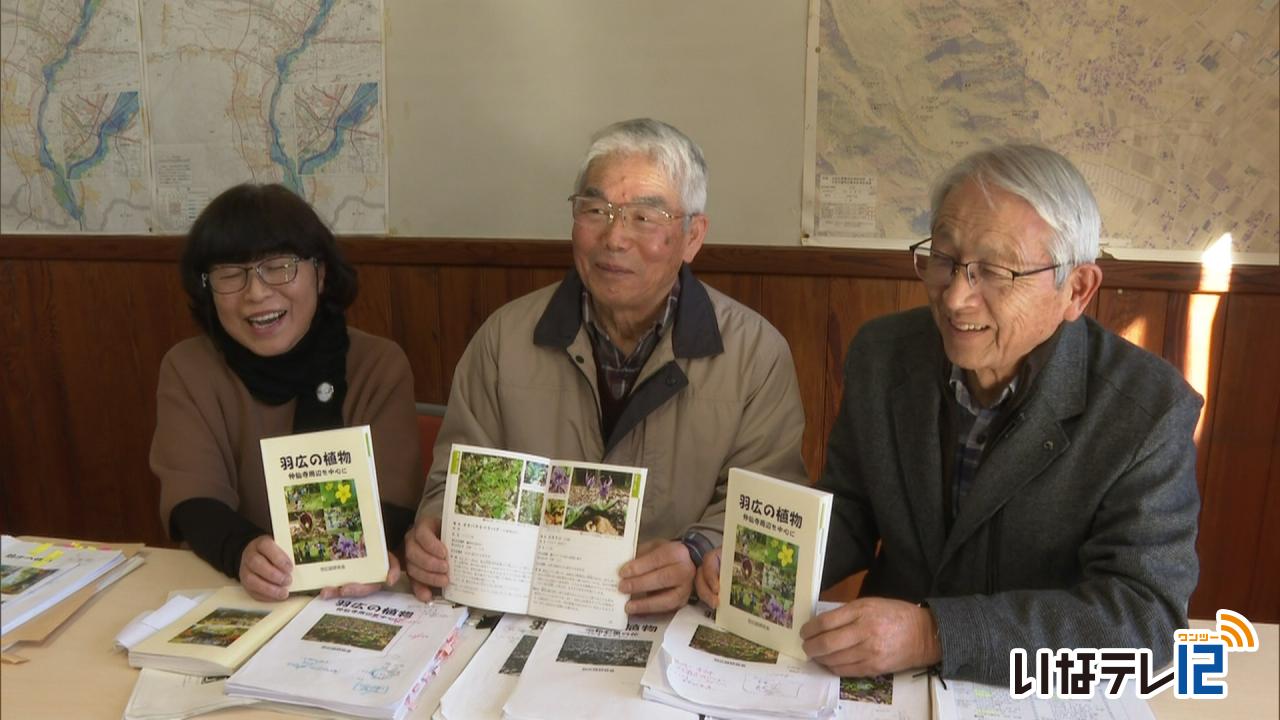

羽広誌研究会 植物図鑑が完成

伊那市西箕輪羽広の住民有志でつくる羽広誌研究会が3年かけて作った仲仙寺周辺に生息する植物図鑑が完成しました。

9日は、羽広公民館で羽広誌研究会のメンバーが完成した植物図鑑の発表を行いました。

図鑑は、大きさはB6で、カラー印刷の168ページです。

草花や樹木などコケや外来種を除く全150種類が掲載されています。

調査した仲仙寺周辺は、県の郷土環境保全地域に指定されていて、希少となってきている植物も多いということです。

3月下旬から11月まで様々な種類の草木の花を楽しむことができます。

研究会では、歴史資料や古文書の解読などを行っていますが、2023年から植物図鑑作りに取り組んできました。

月に2・3回観察会を開き、専門家に指導してもらい、仲仙寺周辺に生息する植物の撮影を行ってきました。

掲載情報の検討を重ねて修正と校正を繰り返し3年かけて完成しました。

図鑑は伊那市協働のまちづくり交付金を活用し、400部作りました。

羽広区全戸に配布されるほか、西箕輪の小中学校や公民館、市内の図書館などに寄贈する予定だということです。

伊那市によると、地区独自で植物図鑑を作ったのは珍しいということです。

-

伊那地域 最低気温-8.5度 今季一番の冷え込み

9日朝の伊那地域の最低気温は、午前7時24分に氷点下8.5度を記録し、今季一番の冷え込みとなりました。

現在冬季休業中の、伊那市の小黒川渓谷キャンプ場には、雪が残り、川には凍っている部分も見られました。

9日の伊那地域の最低気温は午前7時24分に氷点下8.5度を記録し、今季最低となりました。

長野地方気象台によりますと、あすも強く冷え込み、16日までは平年並みか少し寒い日が続くということです。

-

無病息災願い どんど焼き

正月飾りを燃やして無病息災を願う小正月の伝統行事、どんど焼きが南箕輪村の中部保育園で8日行われました。

保育園の園庭には、園児が各家庭から持ち寄った正月飾りやダルマが積み上げられました。

中部保育園のどんど焼きは、1年間の健康を祈る行事として毎年行われています。

年長園児は、火の近くに集まり手を合わせていました。

年長園児以外は危険がないよう遠くで見守っていました。

数年前まではおき火になると餅を焼いて味わっていましたが、コロナ禍以降は行っていません。

どんど焼きには未満児から年長までの園児約190人が参加しました。

-

北原さん・泉さん 二人展

伊那市高遠町の画家、北原勝史さんと、伊那市西町の書家、泉石心さんの二人展が、伊那市のアートギャラリーミヤマで開かれています。

会場には、北原さんのアクリル画と、泉さんの書や硯など、あわせて65点が展示されています。

北原さんは、花や星をモチーフにした作品を制作しています。

たくさんの色を使うことにこだわっているほか、金箔を使った作品もあります。

泉さんは今年の干支、馬をテーマにした作品や、工芸作品として制作している硯を展示しています。

墨の濃淡で作品を表現することや、作品にあった額を選ぶことにこだわっています。

2人とも、作品づくりに携わって50年ほど。

二人展は教員だった2人が、同じ時期に伊那弥生ケ丘高校に勤めていたことが縁で初めて開きました。

北原さんと泉さんの二人展は、18日(日)まで、アートギャラリーミヤマで開かれています。

なお、火曜日と水曜日は定休日となっています。

-

漆戸常会 大文字に向け花飾り製作

箕輪町北小河内の漆戸常会は、小正月の伝統行事「大文字」に向け、花飾りづくりを4日に行いました。

この日は地域住民およそ40人が漆戸常会集会所に集まり、大文字の柱に取り付ける花飾りを作りました。

色紙を折ってはさみで切ったものを3枚重ねて花を作り、竹の棒に和紙と一緒に巻き付けます。

漆戸常会の大文字は、260年ほど前に始まったとされる小正月の伝統行事で、町の無形民俗文化財に指定されています。

この日は花飾りのほかに、柱にとりつける御幣も作りました。

大文字は、11日の午前8時に、常会の四つ辻に建てられます。

1週間後に柱をおろし、花飾りを縁起物として玄関などに飾ります。

-

第1回桜開花予想 高遠城址4月4日

民間気象情報会社ウェザーニューズは、今年1回目の桜の開花予想を8日に発表しました。

高遠城址公園は、4月4日となっています。

8日の高遠城址公園の様子です。

今年1回目の開花予想は、4月4日となっています。

なお、去年は、4月4日に開花、11日に満開となっています。

第2回の開花予想は1月下旬の予定です。

-

嘱託警察犬 伊那市の2頭

警察犬の嘱託書交付式が7日に伊那市の伊那警察署で行われラブラドールレトリバー2頭が嘱託されました。

7日は上の原の指導手、半崎幸枝さんに連れられて、牝のラブラドールレトリバー2頭が伊那警察署を訪れました。

駒津一治署長から半崎さんに嘱託書が手渡されました。

嘱託されたのは姉妹の2頭で白色のリアン3歳と、黒色のシンディー2歳です。

生まれた時から半崎さんが飼育していて、自宅や公園で臭いを追跡する訓練をしてきたということです。

行方不明者の捜索や、イベントでの広報活動を行うということです。

半崎さんは20年以上前からラブラドールレトリバーを飼育していて、今回初めて育てた犬が警察犬として認められました。

今年長野県内では26頭が嘱託されています。

嘱託期間は12月31日までの1年間となっています。

-

箕輪町の向山さん ほんだれ様飾る

五穀豊穣を祈願する小正月の伝統的な飾り「ほんだれ様」の飾り付けを箕輪町富田の向山喜通さんが7日に行いました。

向山さんは先月から準備を始め、高さ3メートルほどのほんだれ様の飾り付けを行いました。

米粉で作った繭玉や、稲穂をイメージして半分皮をむいたクルミの木を飾りつけました。

土台は去年の箕輪町発足70周年に合わせて70本に切った檜を使ったということです。

また国内で熊の出没が相次いだことから今年はクマ鈴も飾りました。

ほんだれ様は薪を燃料にしていた時代に、薪に感謝して庭や戸口に飾られ、合わせて五穀豊穣や無病息災が祈られました。

向山さんによると、伊那から辰野にかけて50年ほど前までは多くの家庭で飾られていたということです。

向山さん宅のほんだれ様は20日にどんど焼きで焚き上げをするということです。 -

七草の日 美篶保育園で七草粥味わう

七草の日の7日、伊那市の美篶保育園の園児は七草粥を食べ、一年の健康を願いました。

おやつの時間に、七草粥が出されました。

園児が食べやすいよう、大根とカブ、ニンジンと小松菜を使って作られています。

美篶保育園では、園児の一年間の無病息災を願って、毎年七草粥を提供しています。

美篶保育園では「美味しく食べて、一年元気に過ごしてほしい」と話していました。 -

消防職員 課題や改善点を提案

消防署の若手職員が業務の改善点を提案する意見発表会が、伊那市の上伊那広域消防本部で7日開かれました。

意見発表会は、おおむね5年目までの若手職員が、日ごろの業務で感じた課題や改善点を発表するものです。

今年は職員3人が、住民サービス向上や個人評価制度をテーマに発表し、広域連合や広域消防本部の幹部が審査員を務めました。

最優秀賞には、駒ケ根市の伊南北消防署の富永凌平さんが選ばれました。

富永さんは、人工知能AIを活用した住民サービスの向上について提案しました。

富永さんは「監視カメラの映像から事故や火災をAIが判別し、通報を行う事で早期出動が可能になる」と話し「頻度や時間帯などのデータを収集・分析する事で予防にもつながる可能性がある」と話していました。

富永さんは2月に須坂市で開かれる県の発表会に出場します。

また、優秀賞には伊那消防署の埋橋星冴さんと同じく伊那消防署の矢野結大さんが選ばれました。

-

みのわBASEで餅つきイベント

箕輪町の防災交流施設みのわBASEで餅つきイベントが、4日に行われました。

イベントには、町民を中心におよそ50人が参加しました。

子どもは大人にサポートしてもらいながら餅つきを楽しみました。

このイベントは、みのわBASEが地域住民に日頃の感謝を伝えようと初めて行いました。

餅は、きなことあんこで味をつけ、参加者に振る舞われました。

みのわBASEでは、今後も地域住民に楽しんでもらえるイベントを企画したいとしています。

-

仲仙寺 神願様祀る

伊那市西箕輪の仲仙寺の参道入口に、わらを編んで作る神様、神願様が3日に祀られました。

午前8時に1年間祀られていたものが下ろされました。

神願様は家内安全、五穀豊穣などを願い江戸時代後期から続いているとされています。

下ろした後は、仲仙寺の客殿で全長およそ4メートルの新しい神願様が作られました。

地元では蛇の神と言われていますが、胴体に干支の数と同じ12本のたてがみが取り付けられていることから、竜をかたどったものとされています。

神願様が完成すると、師田和香住職により開眼法要が行われました。

毎年1月3日に、仲仙寺の門前に住む4軒が中心となり奉納しています。

神願様は、仲仙寺の参道入り口にあるサワラの木にかけられ、1年間祀られます。

-

寒晒蕎麦提供へ そばの実を川に浸す

二十四節気の一つ、小寒の5日、伊那市の高遠そば組合は寒晒蕎麦の提供にむけ、そばの実を川に浸しました。

この日は、そば組合の6人が伊那市長谷の粟沢川にそばの実を浸しました。

そば組合では2014年から寒晒蕎麦の提供を行っています。

今年で12回目となり好評なことから、去年より70キロ多いおよそ270キロを仕込みました。

川に浸すことでそばのアクが抜けて甘みが増し、食感が良くなるということです。

江戸時代の文献に基づいて小寒から浸し、立春の2月4日に引き上げます。

きのうの粟沢川の水温は、平年より高い4.5度となりました。

寒晒蕎麦の提供は7月18日(土)から高遠町の6店舗と東京都の1店舗で始まります。

無くなり次第終了です。

-

南箕輪村 二十歳のつどい

南箕輪村の二十歳のつどいは、村民センターで3日に行われました。

対象は205人で、式には137人が出席しました。

尾形浩教育長は「仲間とともに自分を磨きながら、困難に打ち勝つ力を身に付けてください」と式辞を述べました。

出席者を代表して伊藤嶺さんは「様々な困難に直面しても、これからの人生の糧にして歩んでいきたいです」と謝辞を述べました。

意見発表で伊藤千紘さんは「自らの行動が次の世代へとつながっていくことを自覚し新しい社会を創造していきたい」と話しました。

式の後には、抽選会が初めて開かれました。

地元企業14社の協賛で豪華景品が当たります。

一等は1万2000円分のカタログギフトです。

抽選会は二十歳の集い実行委員会が初めて企画しました。

実行委員会の発足も初めてで、委員16人がテレビ会議システムなどで会議を重ね企画を考えたということです。

出席者たちは旧友との再会に当時を懐かしんでいました。

-

長谷地区二十歳のつどい 12人が出席

伊那市長谷地区と高遠町地区、南箕輪村で、正月の二十歳のつどいが、1日から3日に行われました。

伊那市長谷地区の二十歳のつどいは1日、長谷公民館で開かれました。

2005年4月2日から2006年4月1日までに産まれた15人が対象で、式には12人が出席しました。

福與雅寿教育長は「夢や希望を持ち、可能性を信じ、充実した人生を築いていくことを願います。」と式辞を述べました。

代表してあいさつした伊藤凜汰朗さんは「支えてくださった人たちへの感謝の気持ちを忘れず、社会の一員として責任ある行動を重ねて参ります。」と話しました。

式の後は、中学校時代の担任から、15歳の時に書いた「はたちの私へ」という手紙が手渡されました。

291/(木)