-

みはらしファームのチューリップまつり

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームは12日まで、「チューリップまつり」を開いている。春の訪れを感じさせるさまざまなチューリップが、訪れた人たちを楽しませている=写真。

すべて市内の生産者が育てた花で、昨年より種類も鉢数も多い、20種3千鉢を用意した。厳寒だった冬は、生育が遅れることもあったが、ここへきて天候に恵まれ、花上がりも良好だという。

今年は、ピンク系の早咲き「クリスマスマーベル」が人気。ほかにも、ユリのような花びらの「ライラックカップ」や白系の「アップスター」などが並んでいる。

鉢はつぼみの状態で販売しており、暖かいところに置けば2日ほどで開花する。玄関などの涼しい場所に置けば、1カ月ほど楽しめる。

8本仕立て800円、12本仕立て千円。2千円以上の購入者は、地元農産物などが当たる抽選会も参加できる。

午前9時縲恁゚後4時。 -

伊那東保育所、野焼きで手づくりペンダントづくり

今しか作れないものを形に残そう竏窒ニ、卒園・進級記念に粘土のペンダントやお皿などを作製した伊那東保育所(園児87人、木下りつ古所長)は9日、野焼きで作品を焼き上げた。

すべての園児が挑戦。握り型のついたペンダントや肘やひざの形でつくったお皿など、その園児にしかできないものを作製し、年齢と名前を書き込んだ。

園児たちは、困ったことや悲しいことがあった時でもパワーをもらえるよう、粘土をこねるときにパワーを込めた。

焼き上げ作業は、地面に掘った穴の中で焼く「野焼き」を選んだ。小名木伸枝土保育士は「今の子どもたちは土や火と直接かかわることも少ない。でも、こうしたものは生きていくうえでの基本。そうしたことを伝えていきたい」と話していた。

火入れをすると、園児たちからは歓声が挙がっていた。 -

鳩吹公園のツツジ30本盗まれる

伊那市の鳩吹公園で、キリシマツツジ約30本が抜き取られているのが見つかった。市は伊那署に被害届を出した。

ツツジは市道沿いにあったもので、高さ50センチほど。部分的に抜き取られていた。被害額は1本2千円程度。

犬の散歩中に地域住民が見つけ、市役所に連絡。市職員が現場に出向いて被害を確認した。

市は「部分的に取っていることは選んで盗んだのではないか。腹立たしい」と怒りをあらわにする。

公園にはサツキ、エクスバリー、リュウキュウなど11種類、3万本余が植えられている。

ツツジは84年、「市の花」に制定。市内ののり面などに定植された際、抜き取られたことがあったという。 -

新上田市宣伝キャラバン隊が駒ケ根市を訪問

「我は真田幸村であるぞ」竏秩B3月6日に4市町村が合併して誕生した新・上田市をアピールしようと10日、よろいかぶとなどの装束に身を包んだ上田市民7人が駒ケ根市役所を訪れ「ぜひ上田に来てくだされ」などと口上を読み上げた=写真。

7人は、合併を盛り上げようと05年12月に発足した「新上田市元気プロジェクト」(木口博文世話人代表・30人)が計画したキャラバンの公募に応じて集まった一般市民ら。上田市ゆかりの戦国武将、真田幸村と講談などで有名な真田十勇士に扮(ふん)して県内全市を訪れている。木口さんは「市民の間で合併の機運が低かったので、何とか盛り上げたいと各市の訪問を計画した。これを機に上田市を訪れる人が増えてくれればうれしい」と話している。 -

せせらぎの小径に鳥の巣箱を設置

伊那東小学校3年杏組(伊藤幸枝教諭、30人)は10日、保護者と一緒作った鳥の巣箱などを、伊那市役所庁舎南側の親水公園「せせらぎの小径(こみち)」の木々に取りつけた。

同市では本年度、車いすでも利用できる歩道の舗装整備などの「せせらぎの小径再生事業」を実施し、同再生事業の一環で、近くの同校に巣箱製作を依頼した。

児童と市職員らはサクラやケヤキ、ナラの木などに巣箱8つ、えさ台4つを設置。止まり木を付けるなどした個性豊かな巣箱には、製作者の名前を寄せ書きした。

児童たちはヒマワリの種やパンくずなどの鳥のえさも持参。武田春星君、大杉知佳ちゃんは「いっぱい集まってくれたらうれしいな。皆でまた、えさを持って遊びにきたい」と、鳥が喜んでくれることを願っていた。 -

ふるさとの四季フォトコンテスト入賞作品決まる

箕輪町観光協会主催の05年度ふるさとの四季フォトコンテストの入賞作品が決まった。推薦に伊那市の向山世男さんの作品「ライトアップの権現桜」を選んだ。

フォトコンテストは、箕輪町の観光・イベント・祭りに関する写真を募集。18人から60点の応募があった。推薦1点、特選3点、入選10点。入賞作品は13日から30日まで役場ホールに展示する。

審査結果は次の通り。

◇推薦=「ライトアップの権現桜」向山世男(伊那市)

◇特選=▽「祭り日和だねー!」「錦秋の谷」藤沢義昭(辰野町)▽「高原の輝き」杉井道明(木下)

◇入選=▽「春のながた荘」酒井芳郎(沢)▽「ながた荘の夜桜」新村清孝(辰野町)▽「撮りまーす」「色どる街角」赤羽広治(松島)▽「芽吹きの萱野」藤沢義昭(辰野町)▽「ルビーの丘」林幸治(木下)▽「晩秋の気配」中村軍(長岡)▽「50周年みのわ祭り」加藤平治(南箕輪村)▽「もみじ湖盛秋」「花桃の小路」赤羽今朝男(松島) -

日本刀で盤に線引き

囲碁・将棋メーカーの「めぐみ堂」(大阪市、西本誠一郎社長)は12日まで、伊那市民会館で、日本刀を使って碁・将棋盤に線を引く伝統の技「太刀目盛り」を実演している=写真。

刀に顔料を混ぜた漆を塗って線を入れる独特の技法。機械製造が主流のなか、200年以上前の伝統の技を、同社社長の二男・誠さん(38)が全国各地を回って披露している。伊那市では初めて。

太刀目盛りは刃渡り40センチなどの専用の刀を40縲・0度まで熱し、塗ったときの漆の伸びをよくしてから一本一本引く。入れた線は機械製造に比べ、耐久性や、つや、立体感があり囲碁・将棋愛好者から多くの支持を得ているという。

誠さんは「囲碁、将棋をする人、しない人も含めて、日本の伝統技法を実演で知ってほしい」と呼びかけている。

実演会場では碁盤、碁石、将棋盤、駒などの展示即売もしている。午前9時縲恁゚後7時(最終日は午後5時)。 -

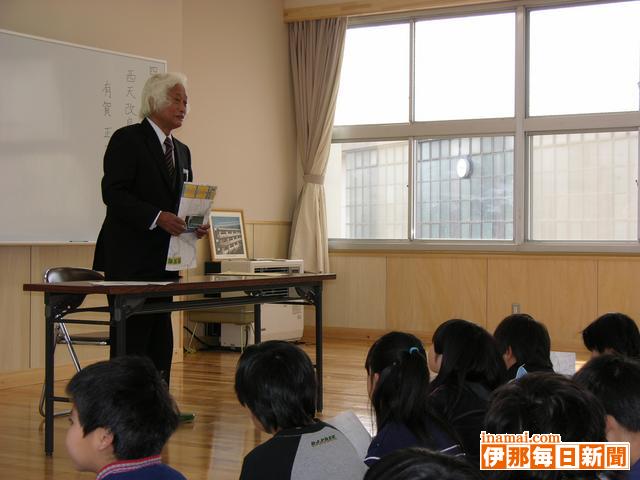

南箕輪小4学年 「西天」への理解深める

南箕輪小学校4学年(4クラス、119人)は9日、上伊那郡西天竜土地改良区の有賀正理事長を学校に招き、農業用用水路・西天竜用水路(西天)について分からないことを質問する学習会を開いた。

4学年は3学期から、社会科の単元「郷土に伝わる願い」で西天をテーマに勉強。各クラスが資料を集めたり、実際に見学するなどの活動を進めるなかで生まれた疑問を解き、学習をまとめるために有賀理事長を招いた。

児童たちは、昔の工事の様子や事業費、西天に流れる水の量竏窒ネどについて次々に質問。有賀理事長が当時の工事を「道具(重機)がなかったので、整備するため、肉体労働をやっていて苦労した」と説明し「先祖が作ってきた大地を、これから皆が守っていってくれることを期待する」と呼びかけた。

西天は一級河川・天竜川から取水し、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村にまたがる1180ヘクタールの農地を灌漑する農業用用水路。完成するまでに1918(大正7)年竏・9(昭和14)年の22年間の歳月がかかっている。

南箕輪小の4学年は今後、各クラスで作文を書くなどして学習をまとめる予定だ。 -

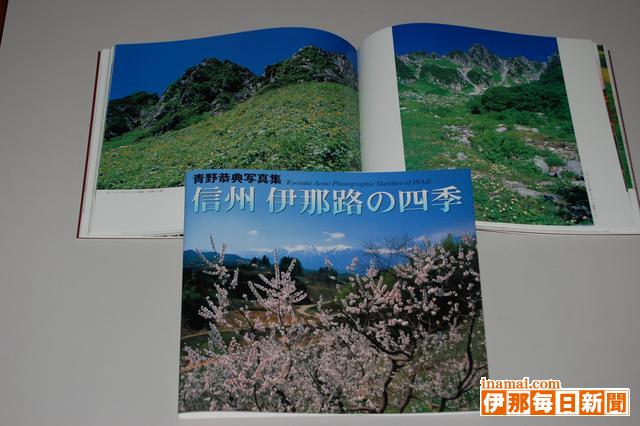

青野恭典写真集「伊那路の四季」発刊

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで常設展示をしている山岳写真家・青野恭典さんが、写真集「信州 伊那路の四季」(日本写真企画)を発刊した=写真。

伊那路シリーズの写真集は第2弾。色鮮やかな伊那路の四季を撮影した93作品を一冊に集め、春の桜からはじまり、青々とした夏の水田、さまざまに色付いた秋の紅葉、厳しさが感じられる冬の雪山など、順を追って一年の移ろいを楽しむことができるようになっている。

青野さんは写真集のあとがきで「前作で感じた以上に、魅力をいっぱい秘めた伊那路の自然を、もっと多くの方々に知ってもらいたいと思うようになりました」と語っている。

価格は2千円。

12日はかんてんぱぱホールで青野さんによるサイン会がある。時間は午前10時縲恁゚前11時半、午後2時縲恁゚後4時。 -

【記者室】人の振り見て…

伊那市の生涯学習センターに行ったときのこと。化粧室に入ったとたん、タバコの白い煙がもくもく。あれ?と思っていると、携帯用の灰皿を片手にきれいに着飾った中年の女性が出ていった▼後日センターに確認すると館内は全館禁煙とのこと。建物の外には灰皿が置いてある。喫煙者の気持ちはわからないので愛煙家にはつらいのかな、全館禁煙を知らなかったのかな…とも思うが、しかし化粧室で喫煙というのもどうだろか。子どもたちも大勢利用するセンター。手本になるべき大人が公共マナーを守れないのでは恥ずかしい▼「人の振り見てわが振り直せ」という。マナーを守り、手本にはなれなくとも、せめて恥ずかしくない行動ができるよう心がけたい。(村上記者)

-

宮下村長が中学3年生に講話

長谷村の長谷中学校で10日、宮下市蔵村長が卒業を間近に控えた3年生25人に向けて講話し、「これからの人生は前途洋々としている。理想を掲げ、それに向けて努力してほしい」とメッセージを送った。

宮下村長は両親や家族を大切にしていくことを訴え、「中学生活は思い出の原点であり、友人は財産。心豊かな人間になってほしい」とし、「これから先、失敗することもあるかと思うが、原点に戻り、再出発していくことを考えなければならない。荒れ果てても、その心を直してくれるのが古里。堂々と帰ってきてもらいたい」と語りかけた。

宮下亜由美さん(15)は「いつでも帰ってこれるすてきな村があり、家族や友人を大切にしながらこれからの人生を頑張っていこうと改めて感じることができた」と話していた。

村を巣立つ生徒に古里の大切さを感じてもらおうと、学校側が毎年村長に依頼している。 -

かんてんぱぱで第1回艶姿信州の降る布作家婦十二人衆加壱当世花競市

女性作家12人が手がけた古布で作った創作人形や着物と、時代タンスや時計などの骨董品、約5千点が並ぶ「当世花競市」が12日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。昔懐かしい香りとそれぞれの作家の個性が生きた人形などが会場を彩り、多くの来場者でにぎわっている=写真。

創作作品の出展者は南信地域を中心として活躍している女性作家たち。普段は、自身の工房や教室などで個々に活動をしている。唯一の男性出展者・高橋晃史さんが今回の展示会を企画した。

どの作家も「古布」という共通の素材を元にして作品を手がけているが、作風、製作対象、方法などはさまざまで、違いを楽しみながら会場を見回すことができる。作品は購入することもできる。

期間中は古布で作るひな人形などの講習会もあり、自分だけの作品を楽しむこともできる。講習費は無料。材料費(500円縲・千円)のみ。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

消費者フォーラム

駒ケ根市と南信地区消費者の会連絡会、飯田消費者センターは9日、「地球にやさしい暮らし方竏鋳n球環境を考えよう」をテーマに05年度消費者フォーラムを駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。南信各地の消費者の会会員ら約100人が参加し、それぞれの会の取り組みなどについて互いに発表したほか=写真、環境ジャーナリストの中村正子さんによる「どうする くらしのダイエット」と題した講演を聞いた。

辰野町消費者の会は「地球温暖化はたった1軒の家庭からはじまる」をテーマにした寸劇を披露し、二酸化炭素削減を身近な問題としてもっと真剣に考えようと促した。

中村正子さんは講演で「大量生産・大量消費の構造を適量生産・適量消費に変えていかない限り、問題の解決にはならない」とした上で「まずは私たちができること=リデュース(発生抑制)リユース(再使用)リサイクル(再利用)から始めよう」と訴えた。 -

高校入試後期選抜試験

公立高校の06年度後期選抜試験が9日、上伊那8校でもあった。それぞれの高校の前には受付開始の約30分前から受験生が集まりはじめ、緊張した面持ちで会場に向かった=写真。

上伊那各校で後期選抜試験に臨んだ受験生は計1065人で、全日制で競争倍率が最も高かったのが箕輪工業普通科の1・2倍。最も低かったのは駒ヶ根工業工業科の情報技術の0・4倍だった。

定員計786人に対して807人が志願した全日普通科の平均倍率は1・02倍。定員計260人に対して258人が志願した全日専門学科は、平均0・99倍と定員を割り込んだ。

合格発表は20日。 -

新市「伊那市」誕生で消防団も新組織に

伊那市消防団は31日、新市誕生と共に新たに発足。高遠町、長谷村の団員を合わせた定員1156人(合併以前と同じ)の新組織となる。幹部は団長1人、副団長4人、分団長19人竏窒ネどが選出される。

新しい制度として、特定の活動や役割のみに参加する機能分団体制を導入。現在の伊那市消防音楽隊を団員に格上げし、団員の少ない長谷地区に地元消防団経験者でつくる「OB分団」(村内の火災のみ出動)を組み入れる。

伊那地区8分団、高遠地区5分団、長谷地区2分団(OB分団含む)の計15分団の構成。各分団名は以前の数字表示から地域名称に変更される。 -

新エネルギービジョン委員長報告

新エネルギー導入についての方向性を探ろうと05年9月に発足した駒ケ根市地域新エネルギービジョン策定委員会(糸長浩司委員長)は6カ月間にわたる調査・研究を終え、このほど報告書をまとめた。8日、病気療養中の糸長委員長に代わって北林友和副委員長が市役所を訪れ、中原正純市長らに報告書を手渡した=写真。北林副委員長は「二酸化炭素削減など広い範囲にわたって議論してきたが、今回はとりあえず新エネルギーにテーマを絞って調査・研究した」と報告。中原市長は「じっくり分析して活動支援策を前向きに検討し、報告の内容を全力で生かしていきたい」と述べた。

報告書は市のエネルギー消費状況と二酸化炭素の排出量などを詳細に調査した上で、太陽、風力、バイオマス、水力などのエネルギーのCO2削減効果を5・4%と見積もり、その具体的な活用方法を提案するとともに、市民や事業者が行うべき取り組みなどについても幅広く提言している。

市は報告を踏まえ、今後さらに具体的で実現可能な案をまとめるために5縲・月をめどに新たな推進会議を発足させるとともに、環境問題に関するシンポジウムなどを開いて市民への啓発に努めていきたいとしている。 -

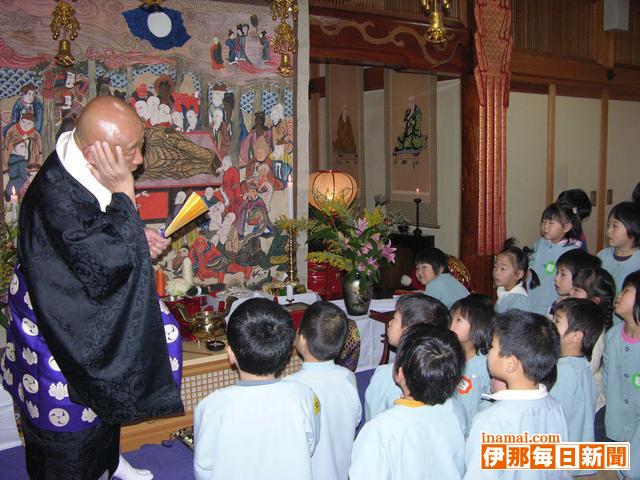

西光寺で涅槃会

箕輪町沢の真言宗西光寺で8日、釈迦(しゃか)がなくなった日の法要、涅槃会(ねはんえ)があった。沢保育園の園児が法要に参加して手を合わせた。

西光寺は毎年、2月15日の釈迦入滅の日の法要を3月8日にしている。

涅槃図を飾った本堂で、総代、仏教会の会員らとともに3歳以上の園児約130人も静かに座り、法話を聞き、涅槃図を眺めた。

竹花祐栄住職は、「子どもは仏様と思っている。それは心が大変きれいだから。お釈迦様は『仲良く致しましょう。平和になりましょう』とおっしゃった。きれいな心を忘れず、皆が仲良くすれば戦争もなく平和になる」と話し、園児は大きな声で「はい」と返事をし、甘茶と供物のやしょうまをいただいた。

やしょうまは、寺の地区役員が前日から、沢保育園、長田保育園、総代らに配るため350袋分を準備した。 -

折り鶴絵画 最終段階へ

高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う閉町や町政施行131周年などの記念事業の一つ、折り鶴絵画「一人一人の願いをのせて」で、町民に製作を呼びかけた折り鶴が集まり7日夜、町女性団体連絡協議会(北原朗子会長)のメンバーら約30人が原画への張り付けを始めた。

高遠高校の美術クラブが手掛けた原画は、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳を描き、町を包み込むように鮮やかな虹がかかっている。「原画を生かし、立体感を出す」(町担当)ため、手前に描いた城址公園の桜と虹に折り鶴を張って表現する。金色の折り鶴で町章も表す。

さらに、折り鶴で千羽鶴も製作する予定だったが、町観光協会がNHKの大河ドラマ化実現に向けて署名活動を展開している高遠藩主・保科正之の肖像画を折り鶴で作ることになった。

作業は次回でほぼ完成する予定。作品は、3月25日の式典と記念コンサートの会場に飾り、その後は町内の公共施設に展示する。 -

シンポジウムで学習成果を披露

伊那小学校5学年(4クラス、133人)は6日、市駅前ビルいなっせで、各クラスの総合活動の成果を地域に発信するシンポジウム「子どもの手足からみた伊那谷パート2」を開いた=写真。集まった保護者ら約100人を前に、児童らは昨年から続く活動内容を劇や口頭などで伝えた。

智組は木製の手作りカヌー浮かべて調べた美和湖(長谷村)の水質や、小黒川の土石流の被害調査などの結果について発表。カヌーを通して、自然の不思議にふれてきた児童たちは「分からないことがいっぱい増えたが、もっと調べたい」と絶えることのない探求心をみせていた。

そのほか仁組は手作り楽器コンサートを開いて学んだこと、勇組は美和ダム湖畔の桜の世話、学組は高尾公園(伊那市)の整備について発表した。

智組の活動を2年間支えてきた美和ダム管理支所の矢澤聖一支所長は「話を聞きながらメモを取るようになったり、人前でも堂々と発表できるようになった」と児童たちの成長を喜んだ。 -

邦楽・紙芝居の舞台に夢中

南箕輪中部保育園(原訓子園長)で8日、上伊那出身者などでつくる2グループが合同出演し、邦楽演奏と紙芝居披露をした。約170人の園児たちは、目の前で繰り広げられるステージを夢中になって楽しんだ。

出演は筝や尺八の和楽器演奏グループ「まいまい」と、大型紙芝居の読み聞かせグループ「でんでん虫」。8年ほど前から共に活動するようになり、そのステージは紙芝居に音楽を添えているのが特徴。同保育園で披露するのは初めて。

「かさじぞう」「ジャックと豆の木」の2本の紙芝居披露は、物音や動作に合わせて、筝や三味線で効果音を付けるなど、さまざまな工夫。園児たちは縦90センチ、横120センチの大きな紙芝居に目を輝かせ、時折流れてくる邦楽の音色に耳を澄ませた。

和楽器のセッションは季節の日本音楽など5曲を披露。園児たちも知っているアニメソングの演奏は、子どもたちの歌声と手拍子が園内に響き渡った。 -

上伊那の景観 美しいまま残すには…

県上伊那地方事務所や市町村関係者でつくる上伊那地域景観推進会議は8日、県伊那文化会館で上伊那地域景観フォーラムを開いた。本年は「権兵衛トンネルの開通を契機に地域景観をみつめる」をテーマに関係者など約200人が集まり、伊那谷の景観づくりに関心を深めた。

昭和40年代から安心・安全な酒作りのために環境保全米を使う宮島酒店の宮島敏企画部長、風景を構成的に作り出す技術を教える信州大学農学部の伊藤精晤教授、住民と共に環境について取り組む木曽広域連合の坂巻隆彦地域振興課長ら3人が「美しい景観を目指して」と題して討論した。

美しい地域景観を目目指し残すため、何に取り組めばよいのかとのコーディネーターの質問に、それぞれが地域住民をキーワードに提案。伊藤教授は「自分たちの住む地域の景観にどうのような特徴があるかを住民が自覚し、守り育てることが未来につながる」と述べた。

宮島企画部長は幼いころから皆が環境に対して意識を高めることが重要とし「景観が一つの財産なんだという価値観を学校でも学んでほしい」と主張。坂巻地域振興課長は住民をサポートする行政として、景観を損ねる広告看板について「住民が文句を言えるような取り組みとして、規制することも必要となる」とした。

フォーラムのなかで「日本の景観を考える」と題して講演したエッセイストの池内紀さんは「生まれ育った場所の風景は誰もが思い出せるもの。子どもたちの記憶にもよいものとなるよう、大人の責任は大きい」と述べていた。

環境に関する自主的な活動をするボランティア・環境サポーターの3グループがそれぞれの活動発表もした。 -

針供養

上伊那和裁連盟(竹入良子会長)による「針供養式」が8日、伊那市の常円寺であった。日本和裁士会上伊那地区(橋爪エイ子地区長)と合同で、約50人の和裁士が参列した。

針供養は豆腐、こんにゃくなど、柔らかいものに針を刺して日々の労をねぎらうと共に、折れたり曲がったりした針を供養する伝統行事。関東は2月8日、関西では12月8日が多いが、会員が高齢化する同連盟は、参列者の健康などに配慮して5年前から暖かくなる3月8日にしている。 竹入会長は「私たち和裁士は針がなくては一目も縫うことができない。曲がったり折れたりした針に感謝し、今日一日は針を休め、明日からまた精進したい」とあいさつ。参列者は、着物のたもとに差した針をこんにゃくに刺しながら焼香をした。

供養の済んだ針は、境内にある針塚に納められる。 -

公衆衛生専門学校伊那校卒業式

伊那市の県公衆衛生専門学校伊那校(校長・渡辺庸子伊那保健所長)で8日、05年度卒業式があった。社会への一歩を踏み出す卒業生18人が、さまざまな思い出を胸に卒業証書を受け取った。

渡辺校長は「日々進歩する歯科医療の技術を2年間で習得することは大変だったと思う。それぞれの分野で専門性が求められており、学校で学んだことを基礎に探求の姿勢を持ち、成長していってほしい」と激励した。

卒業生代表の山下晶子さんは「今まで以上にさまざまな状況に遭遇すると思うが、学校での思い出を胸に目標とする歯科衛生士に近づきたい」と語った。

卒業生18人の半数は上伊那の出身。全ての卒業生が県内で就職することが内定しており、それぞれの地元に帰るケースが大半だという。

国家試験の合格発表は25日。 -

生ゴミ処理機の購入補助減額へ

宮田村は新年度から、一般家庭などで使う生ゴミ処理機、堆肥化容器の購入補助金を上限2万円(購入金額の50%)から1万円に減額する方針を固めた。6日の村環境審議会に説明。「普及が進んだ」とみての判断だが、2010年度まで補助制度は継続したい考えも示した。

容器は1995年度から、処理機については98年度から制度化。3月7日現在までに、総計で処理機404台、容器74台を補助してきた。

ゴミの有料化が実施された03年度には120台の申請があったが、昨年度は27台。村生活環境係は「関心がある家庭への普及はある程度進んだのでは」とみている。

上伊那地方では、多くの自治体が生ゴミ処理機の補助金を減額、または全廃する動きが広まっている。 -

防火ポスター作品展で火災予防啓発

箕輪消防署は「春の火災予防週間」に合わせ、防火コンクールに応募のあった小学生のポスター作品を町文化センターに展示し、火の用心を呼びかけている。13日まで。

伊那防火管理協会主催の防火コンクールで、箕輪南小学校5年生15人がポスターの部に応募。優秀賞に田中美咲さん、登内麻奈さんの作品が選ばれた。

統一標語「あなたです 火のあるくらしの 見はり役」を書いたポスターは、たき火、たばこのポイ捨て、アイロン、ガスコンロの火をつけたまま電話や来客応対している様子を描くなど、それぞれ工夫を凝らしている。

町内06年の火災発生件数は8件。内訳は建物火災3件、土手火災や枯れ草火災など5件。05年は1年間で15件だったが、本年は2カ月余ですでに昨年の半数を超え、火災が多く発生している。箕輪消防署は、「慣れや確認をおろそかにすることが火災の原因になる。空気が乾燥しているので、火の取扱いには十分注意してほしい」と呼びかけている。 -

やさしい家庭菜園講座

箕輪町公民館は4日、やさしい家庭菜園講座を松島コミュニティセンターで開いた。野菜作りに関心のある町民約70人がトマト、ナス、ピーマンなどの作り方を熱心に学んだ。

講師は、JA上伊那営農部野菜課の松崎道武係長。キュウリ、カボチャ、トウモロコシ、スイカなど野菜作りのための土作り、施肥、播種、収穫までの一連の作業をポイントを示しながら話した。

おいしい野菜を作るため苗の購入は、心葉がしっかりしている、節間が徒長していないなど良い苗を見極める、最近は適期の半月以上も前から苗が店頭に並ぶため小さい苗などは一回り大きい鉢に植え替えて仕上げの育苗をするなどとアドバイス。農薬をなるべく使わないために石灰をまいて耕す、苗は日照不足や通風不足になる密植を避けて適当な間隔に植えることなども話した。 -

生徒の野外活動を応援

伊那中学校PTA(伊藤正会長)は4日、同校グラウンド東側にエドヒガンザクラの苗木7本を植樹した。PTA役員15人ほどが参加。小さな苗木が大きな幹に成長することを願いながら丁寧に土をかぶせていった。

市内の他中学校に比べて桜の木の本数が少ないことや、校庭東側には木陰もなく生徒たちが夏場は困っていることから、同PTAでは桜の木を植樹。今回の取り組みで校庭にあった桜は7本から14本に増えた。

エドヒガンザクラは高遠城址公園(高遠町)で有名なタカトオコヒガンザクラに似ていて、花びらは小さく、ピンク色が濃いのが特徴。苗木はPTA役員の一人が、同町で桜の苗木を育てている知り合いから譲り受けた、高さ3メートルほどを植えた。

伊藤会長は「子どもと一緒に健やかに成長してほしい」と桜が大きく育つことを期待。花が付くのは5年後になるそうで、役員らは校庭に咲きそろう桜を心待ちにしていた。 -

伊那ビジネス専門学校で卒業式

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢岩視理事長)で6日、05年度の卒業式があった。上伊那を中心に情報経理学科などから合計8人が卒業。修了生らは学校生活の思い出を胸に新たな旅立ちの門出を祝った。

三沢理事長は「それぞれの職場では人を頼っては生きていけない。自分で社会を切り開いていく努力を心がけて」と式辞。三沢清美校長は「皆さんは学校の誇り。明るい未来へ羽ばたいてください」とそれぞれがエールを送った。

情報経理学科1年の鈴木和真さん(19)=伊那市=が「新たな生活に不安もあると思うが、本校で学んだことを心の糧に頑張ってください」と送辞。卒業生を代表して同学科の堀内理恵さん(20)=同市=は「学生という特権に甘えず、一日も早く社会人として一人前になれるよう努めたい」と答えた。

伊那ビジネス専門学校は、個性を重視しながらビジネスマナーを心得た社会人を育成。少人数教育で、パソコンや簿記、秘書などを学び各種資格を習得できる。

卒業生は報経理学科(2年制)6人、OAビジネス学科(1年制)2人の計8人。それぞれは市内の企業を中心に事務関係の仕事に内定している。 -

みはらしの湯でお茶会

ひなまつりに合わせて4日、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で、小学生約10人が入浴客を抹茶でもてなした=写真。

お手前を披露したのは西箕輪公民館の茶道教室(重盛栄子代表)で学ぶ1縲・年生約10人。同公民館は一昨年から、小学生を対象とした茶道教室を開講して日本の伝統文化に子どもたちが触れる機会を提供している。

今回は、お茶を楽しんでもらいながら普段の成果を見てもらおう竏窒ニ、お茶会を開催。児童らが教室以外で人をもてなすのは昨年の文化祭に続き2回目。振舞う菓子はみはらしファームのいちご羊かんを使い、桜の花を形どった。

上級生が立てた抹茶を低学年の児童が客の前に運び、深深と頭を下げるなどして丁寧に接客した。お茶を振舞われた大人は、子どもの懸命な姿を笑顔で見守り「おいしかったです」と語りかけていた。 -

南箕輪村消防委員会

南箕輪村消防委員会(委員7人、倉田和之委員長)は1日、村役場で開き、05年度消防施設整備事業の報告と06年度事業を協議した。

05年度の主な消防施設整備事業は、国庫補助事業で第3分団第1部の消防ポンプ車更新(1312万5千円)、第4分団第1部の小型動力ポンプ付積載車更新(609万円)、全5分団の分団旗購入(42万円)、国の国民保護法による有事の際の防災無線サイレン音の設定(27万6150円)、消火栓3基新設(122万5500円)など。

06年度の事業は、06縲・8年度の3カ年実施計画による予定で、第3分団第2部の小型動力ポンプ更新。消火栓の新設、防火水槽の改修なども予定する。

191/(月)