-

北海道中川町の中学2年生と中川中2年と交流

同名の縁で、姉妹町村提携している北海道の中川町中川中学校2年生23人は17日、中川中学校に訪れ、2年生75人と、活動発表やレクレーションで交流を深めた。

まず、中川村の中川中2年1組が「中川村の名物をつくる」をテーマに、ハチ博士の富永朝和さんや「朝ちゃんと仲良しクラブ」と共同で開発した日本ミツバチのハチミツ入り五平もちについて、寸劇を交えて生き生きと発表した。

2年2組は「方言について」調べたことをクイズを交えながら話した。

一方、中川町の中学生は映像で中川町の面積や人口、気候、観光などを町の沿革を紹介「エコミュージアムには国内最大級のクビナガ竜の復元がある」とし、中川村の中学生の興味をそそった。

ほかに、かつて盛んだった「ハッカ」の栽培など、中川町の産業にも触れた。

この後、ドッチボールで交流と親ぼくを深めた。

中川町の中学生は16日来村、17日午前中は陣馬形に登山、18日は富士山に登り、東京で観劇し、帰郷する。 -

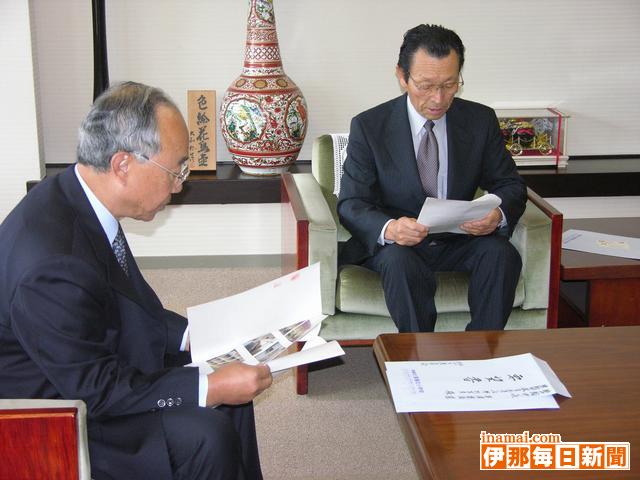

北小を考える会が教育環境整備を要望

箕輪町立箕輪北小学校の関係区でつくる北小を考える会(北沢昌美会長)は12日、学校諸施設の教育環境整備を町に要望した。

考える会は、沢、大出、八乙女の各区長、民生委員、健全育成会、PTA、学校長、教頭らで組織。毎年、町の新年度予算編成前に要望に訪れている。今回は会長の沢区長、副会長の大出区長、八乙女区長、学校長の4人が役場を訪れ、平沢豊満町長に要望書を渡した。

要望事項は▽児童玄関全面に屋根の設置▽南校舎2階西隅に非常階段の設置▽中校舎外壁の修繕▽児童の下駄箱修繕工事-。

町長は、「来年度の予算の中で考えたい。我慢できるところは我慢をお願いしたい」と話した。 -

夜の大芝高原 幻想的に

06信州大芝高原イルミネーションフェスティバル

南箕輪村大芝高原で14日、初企画「2006信州大芝高原イルミネーションフェスティバル」が始まった。住民有志による実行委員会(大会長・田中秀明村商工会長)の主催。メーンストリートに趣向を凝らした電飾が輝き、夜の大芝高原を幻想的に彩った。

村の活性化を目的に、1948年4月から49年3月生まれの同期の村民有志22人が実行委員会を組織。夜は闇に包まれる大芝高原に夜の表情を提案し、気軽に散策してもらえるように計画した。

村内や近隣市町の企業や個人73組が参加し、広域農道の大芝高原入り口から大芝荘までの歩道沿いに電飾を設置した。

29日まで毎日午後6時から10時まで点灯する。期間中の土曜日は午後6時から9時まで味工房で軽食の販売もある。 -

駒ケ根市の2中学校文化祭

駒ケ根市の赤穂中学校、東中学校で13、14日の2日間、それぞれの文化祭「第50回白鈴祭」「第42回桑東祭」が開かれている。いずれも各クラスやクラブによる発表が教室やステージで行われるほか、各種の音楽やスポーツなどを体験する講座などが開かれる。

13日、赤穂では白鈴祭50周年記念企画として「赤中人権宣言」「大蛇復活」についてステージで発表したほか「赤中生の主張」として生徒が日ごろ感じている気持ちや思いを発表した。

東では「The極める」として、そば打ち、ギター、サッカーなどの10講座が開かれ、生徒がそれぞれが選んだ講座に挑戦。地元の講師の教えを受けながら普段馴染みのない技を楽しく学んだ。

14日の一般公開は赤穂が午前8時55分縲恁゚後3時10分、東が午前8時50分縲恁゚後2時50分。 -

赤穂高強歩大会

駒ケ根市の赤穂高校で12日、強歩大会が行われた。全校生徒約800人が参加し、男子41・5キロ、女子29・0キロのコースに挑んだ=写真。

コースは男女とも学校をスタートし、東伊那から火山峠を経て伊那市富県へ。男子はさらに東に向かい、高遠町との堺から三峰川沿いを下って東春近から宮田村を通り、学校に戻る。女子は富県から北上し、東春近で男子のコースと合流する。いずれも長距離の上、アップダウンの激しい難コース。この季節としてははかなりの暑さとなった中で、出場者らは汗だくになって完走、完歩を目指した。中には体力を使い果たして走れなくなり、教職員の救護車で学校に戻る生徒も見られた。

上位は次の皆さん(カッコ内はクラス)。

▼男子(1)有賀康大(2D)3時間15分41秒(2)宮澤幸樹(2D)(3)野溝渉(2B)▼女子(1)山田香織(2E)2時間41分16秒(2)平沢深雪(1D)(3)北原彩奈(2A)▼クラス別(1)2F(2)2A(3)1F -

清龍祭はじまる

青春の熱き祭典始まる-。飯島町の飯島中学校の文化祭「第38回清龍祭」は13、14日、「307の光縲・人1人の手の中に縲怐vをテーマに開かれている。

初日は感動的な開祭式に続き、恒例の「意見発表会」、1年1組の久保田志音君は「温暖化によって何が起こっているのか、何が原因なのか、防ぐ方法はないだろうか」と問いかけ、朗読劇「この子たちの夏」を見た1年3組の酒井祐貴君は1945年8月の原爆投下について話し、平和の尊さを訴えた。

このほか、各クラス代表が友だちや家族、災害、野球などをテーマに発表した。

また、生徒会企画「若人の広場」では、各クラスがダンスや劇、マスゲームなど趣向を凝らしたステージで盛り上がった。

2日目は、演劇部、合唱部、選択音楽、選択体育、吹奏楽部などがステージを飾る「地域交流の会」、各クラスが練習の成果を披露する「音楽会」。展示は学級展示、美術部展、選択教科展など各種展示。一般公開は午前8時30分縲恁゚後2時30分。 -

子どもと本の会」を結成「とっぴんぱらりん」を創刊

中川村の子どもや本にかかわる人、読書好きが集まり、7月結成した「子どもの本の会(長尾久美子会長)」はこのほど、情報誌「とっぴんぱらりん」を創刊=写真。A3版、200部製作し、村図書館、つどいの広場「バンビーニ」、役場など公共施設に配布した。

タイトルの「とっぴんぱらりん」は秋田の民話の話し終りにつける「とっぴんぱらりんぷう」から名付けた。

創刊号は「秋のおすすめ絵本」として「もりのかくれんぼう」「ぼく、お月さまとはなしたよ」を紹介。「かぼちゃのむしパン」の作り方も掲載。図書館イベント、バンビーニのイベント情報など、内容盛りだくさん。

情報誌「とっぴんぱらりん」は年4回発行の予定。

このほか、「子どもの本の会」では14日午前10時30分から、社会体育館2階で初めての講演会を企画。各地で絵本・わらべ歌の講演活動を展開する落合美知子さんが「親子で楽しむ絵本とわらべ歌」と題して講演する。 -

宮田中「梅樹祭」

自身の想い率直に、限りない可能性広げて

宮田村宮田中学校の文化祭「第48回梅樹祭」は13、14日開き、可能性をもっと伸ばそうと、一般公開もして意欲的に展示やステージ発表などを行っている。恒例の弁論会は、人間関係や命の大切さなどを本音で語った。

1年から3年まで代表の8人が弁士となり、想いや考えを率直にぶつけた弁論会。

2年の加藤香さんは、学校に行けず悩んでいる時に、友人からもらった手紙が励みになったと発表した。

いつも通りに接してくれた友人、家族、先生など多くの人の支えがあって今の自分があると語り、「これからは支えてあげられる側にもなれるよう努力したい」と話した。

3年の宮下理子さんは、友達関係について発表。表面上の友情ではなく、トラブルがあってもよく話し合うことが大切と、自身の経験を通じて話した。

2年の後藤佑梨さんは読書で感じた命の大切さについてふれ、世界中には多くの子どもたちが病気などで苦しんでいると説明。

「私は自由に何でもできる環境にいながら、無駄に過ごしてきた。苦しんでいる人の少しでも心の支えとなり、今を大切に生きていきたい」と話した。

14日は午前8時半から講演会、同10時20分から音楽会を開催。校内展示も一般公開し、午前は9時から正午、午後は1時から2時まで行う。 -

アオサギ写真展

駒ケ根市立博物館は同市のアマチュア写真家中原寧之さんによる写真作品展「誕生から巣立ちまでのドキュメント アオサギ 写真50枚の記録」を31日まで同館ロビーで開いている=写真。展示されているのは中原さんがアオサギの生態を克明に観察し、じっくり時間をかけて撮影した約7千枚の中から選び出した50枚。つがいの懸命な子育てとひなの成長の様子など、めったに目にすることのできないアオサギの生態を見事にとらえている。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時30分。月曜日休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

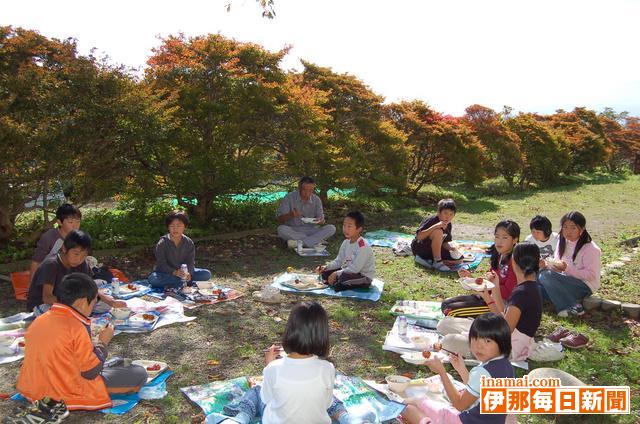

中川2小学校で「もみじ給食」

さわやかな秋晴れとなった12日、中川村の2小学校ではミズナラの葉が黄みを帯び、ドウダンツツジが赤さを増し始めた校舎周辺で、「もみじ給食」を行った。

この日の献立は秋の味覚クリを使ったお赤飯、子どもたちに人気の肉団子、野菜サラダ、牛乳、デザートは紅葉ゼリー。

それぞれ、フレンド班が芝生や桜の下にシートを敷いて、給食を囲んだ。代表児童の「手を合わせて、いただきます」のあいさつで、一斉に食べ始めた。

子どもたちは色づきはじめた里山のもみじ、風を伝って香る金モクセイなど、秋の風情と一緒に、給食を味わった。 -

伊那谷の古道展

駒ケ根総合文化センター開館20周年記念事業として駒ケ根市立博物館と駒ケ根郷土研究会は「私たちが探索した伊那谷の古道展竏柱テ道を明らかにし、古人の暮らしを求める」を市立博物館で31日まで開いている。

郷土研究会が現地調査を含め、一昨年から研究に取り組んできた古東山道、令制東山道、春日街道、伊那街道についての豊富な資料が、地図や各地の遺跡から発掘された土器などの資料とともに展示されている=写真。同館学芸員の田中清文さんは「道というのは大切なもの。古道を調べていくことによって当時の暮らしの様子までが分かる」と話している。

田中清文さんによる展示の解説会が10月14日午後1時30分から開かれる。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時30分。月曜日休館(月曜日が祝日の場合は火曜日)。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

プロのドライバーが園児を指導、中央保育園で交通安全教室

宮田村中央保育園は11日、交通安全教室を開いた。ヤマト運輸駒ケ根センターの現役運転手が講師。公道の危険性を熟知しているプロのドライバーの視点で、園児に正しい交通ルールを指導した。

着ぐるみゴリラのゴン太君も登場し、子どもたちにも分かりやすく解説。急な飛び出しや車の近くで遊ぶことの危険性を伝えた。

年長園児は横断歩道の渡り方を実践練習。遠くのドライバーからも確認できるよう、手を真っ直ぐ高くあげて渡っていた。

要請を受けて年に数回ほど指導を行っている同センターだが、「指導することで、我々の交通マナーに対する意識向上にもつながっている」と話した。 -

東京音楽大学校友会県支部 伊那で美しい音色披露

東京音楽大学の校友会県支部(市瀬益治支部長)の定期演奏会が8日、伊那市の県伊那文化会館であった=写真。県内出身の卒業生、在校生ら17人によるピアノ、バイオリンなどの演奏が集まった約400人を魅了した。伊那毎日新聞社など後援。

ヴィオラ奏者の宮坂千夏さん(伊那市)、ピアノ奏者の井澤久美子さん(駒ヶ根市)、中坪恵さん(南箕輪村)ら、上伊那出身者は6人が出演。宮坂さんと井澤さんは「ヴィオラとピアノのためのソナタop・11‐4」を演奏した。

同大学教授の釜洞祐子さん(声楽)、同講師の御邊典一さん(ピアノ奏者)のゲスト演奏では「オペラ『ミニョン』より・ス私はティターニア・ス」を披露した。

演奏会は県内4地区を順番に回り10回目となる。 -

演劇舞台演技セミナー 高校生ら・ス間・スの使い方学ぶ

伊那市の県伊那文化会館は9日、演劇舞台演技セミナーを開いた。上伊那の高校生ら約40人が参加し、県松本文化会館附属劇団の指導、演出を手掛ける指原和子さん=安曇野市=から基本を学んだ=写真。

同地区高校演劇合同発表会を前に開く恒例のセミナー。辰野、上伊那農業、伊那西、赤穂高校などの演劇部員、顧問のほか、一般参加者などが集まった。

指原さんは、演劇の楽しさについて話すと、台詞やしぐさなどの基本について指導。実際に舞台の上を歩いたりなどの空間を使った表現方法も教えた。

演技の・ス間・スの使い方では、「息継ぎの間」「期待を持たせる間」「強調の間」などの種類があると説明。「いろいろな台詞を生き生きさせたい時は、一つ間を取ることで相手に印象を持たせることができる」と話していた。 -

聴導犬への理解深める

伊那市の手良小学校の参観日に合わせて7日、児童やPTA、地域住民を対象とした講演会があった。日本聴導犬協会会長の有馬もとさん=宮田村=が「心と体を支える聴導犬・介助犬」と題して話した=写真。

地域全体が共に学べる機会になれば竏窒ニ始まった恒例の講演会。毎回、テーマを変え、PTA、手良公民館、同地区育成会、地区活性化推進会議が共催で開いている。

有馬さんは聴導犬、介助犬の役割をスライドなどで、集まった約250人に説明。インターフォン、やかんの湯が沸いた音などを教えるなど「聴覚障害者の生活の中で必要なことを知ら、安心と安全をもたらしている」とした。

会場には聴導犬の「タカちゃん」「まつ君」(ともに雄)も登場し、子どもたちは大はしゃぎ。興味津々の様子で「どうやって訓練するの」「普段は何を食べてるの」などの質問を矢継ぎ早に投げ掛けていた。 -

宮田小祖父母参観

宮田村の宮田小学校はこのほど、祖父母参観を行った。各学級が授業を公開したほか、体育館では児童が学校で学んでいることなどを発表。おじいちゃん、おばあちゃんに学習の成果を披露した。

友情を育みながら元気にたくましく育った子どもたちの様子に目を細める参観者。愛する孫の生き生きとした表情に心からエールを送っていた。 -

日ごろの成果力強く 岳風会箕輪吟詠会が吟道大会

日本詩吟学院岳風会県本部箕輪吟詠会が主催する、第34回箕輪吟道大会が8日、箕輪町の松島コミュニティーセンターであった=写真。町内にある17教室の生徒約130人らが日ごろの成果を発表した。

複数で吟詠する「合吟」を各教室単位で発表したり、県内にある12支部の会長らが舞台に上がって詩吟を披露するなどの全72プログラム。剣や扇を使った舞と一緒に詠む演目もあり、響き渡る声と見事な演舞に、観客から大きな拍手が送られた。

箕輪吟詠会の板倉岳紀会長は「吟道の素晴らしさを後世にPRし、地域文化の向上にまい進する覚悟である」とあいさつした。 -

父と子の冒険隊、基地づくり

飯島町中央公民館の「父と子の冒険隊」が8日、飯島町鳥居原の雑木林であり、12組約30人が、基地づくりを楽しんだ。

ナタやノコギリ、チェーンソーなどを持って集まった参加者は、雑木を切り、枝を払うなど材料を調達した。 太い株立ちの立木を柱として利用し、細い木で床を張り、手すりを巡らせ、階段を作って2階を上げるなど本格的なタワー型基地や、地形を利用した横穴式など基地づくりに熱中した。

また、立ち木にロープを掛けて、ターザンロープやブランコなど遊具も製作した。

タワー型基地に登って、得意満面の堀内来翔君(小学3年)は「高くて気持ちいい」。お父さんの哲幸さん(39)は「童心に返って、子ども以上に楽しんでいる」と笑顔を向けた。 -

酒井邦芳さんの「匙(さじ)と器展

飯島町七久保の小蕪亭で24日まで、塩尻市在住の漆芸作家、酒井邦芳さんの「匙(さじ)と器」展が開かれている=写真。

へぎ板の板目を生かし、裏にクサビを入れ、強度と器の機能性を高めたこだわりの逸品「へぎ目一閉盛皿」。 自然がつくる造形の面白さを大切にした、「ほう皮造りワインクーラー」や小箱。口の中に入れるとなめらかな口当りが身上のケヤキや桜、クリで作った大小の匙(さじ)など約百点を展示した。

のみや豆かんなで生地を作り、生漆を刷毛で塗り、砥粉(とのこ)に漆を混ぜた目止め錆で表面を滑らかにする。さらに、漆を塗り、砥いで、乾かすという作業を10-20回以上繰り返して完成させる。

酒井さんは「木目や曲など素材の特徴を生かした塗りを心がけている」と話している。 -

各学年が工夫した出し物で、祖父母に感謝

中川村片桐の中川西小学校で6日、祖父母参観があり、劇やダンスなど、各学年が工夫した出し物で祖父母に感謝の気持ちを伝えた。

トップバッターは1年生。劇「大きなかぶ」。おじいさん、おばあさん、孫、犬、ネコが登場し、みんなで「うんこらしょ、どっこいしょ」と熱演、祖父母らは目を細めて劇を見入っていた。

次いで、2年生は元気パワーいっぱいで「きんにくたいそう」。3年生は音楽に合わせ、緑と黄色の旗を振って、リズムを披露し「朝夕寒くなりましたが、おじいさん、おばあさん、風邪を引かないように」と祖父母の健康を気遣った。

また、4年生はしんみりと「ふるさと」を響かせ、5、6年生は運動会で好評だった組体操やマーチングバンドの演奏などを発表し、祖父母を喜ばせた。

この後、児童らが摘んだ手作りの茶葉を用い、お祝いの菓子を添えて、茶話会。

祖父母らは孫たちの温かいもてなしに心和ませた。 -

伊那谷ふるさとめぐり

中川村公民館の伊那谷ふるさとめぐりが7日、松川町であり、約30人が参加、松川町資料館の酒井幸則館長の案内で、中山道祖神、部奈前田遺跡など4カ所を周り、生田地区の歴史に理解を深めた。

中川文化センターに集合した参加者はマイクロバスで、中山の道祖神へ。

酒井さんは「町内では各集落に道祖神はあるが、ほとんどが文字だけで、中山道祖神が1番形が整っている。『酒器道祖神』と呼ばれ、新郎新婦を表わしている」と説明。参加者は台座に松竹梅が描かれ、女性は角かくしをし、とっくりを持ったほほえましい姿の石仏に見入っていた。

この後、縄文中期から後期の土器や石器が出土した前田遺跡、南北朝の悲哀を伝える中世城郭、桃井城址にも足を伸ばした。参加者は城址に立ち、かつて宗良親王が天竜川を越えた地「宮ケ瀬」、親王が一時留まったという「御所平」など宗良親王にまつわる伝承に耳を傾けた。 -

日本舞踊「泉舟流」が発表会 優雅な踊りで観客魅了

日本舞踊「泉舟流」の発表会が7日、伊那市駅前ビルいなっせであった。同市を中心とした約80人の社中らが日々の練習成果を披露した=写真。会場には立ち見客を含め、約300人が詰め寄せる盛況ぶりを見せた。

数年おきの開催で今回は4年ぶり。演歌に合わせて36プログラムの日本舞踊を2部構成で見せた。豪華な衣装を着飾った出演者らは扇子などの小道具を使った、優雅な踊りで観客を魅了した。

会主の泉舟寿恵さんは「日ごろの努力の成果を見てほしい。皆、年は取っても楽しく踊りを続けていきたいと思っている」と話していた。 -

きものフェスティバル

新伊那市誕生記念の冠イベント「きものフェスティバル竏窒ォもので咲かせよう、新伊那市の華」が8日、伊那市生涯学習センターであった。

「たんすに眠っているきものをよみがえらせよう」をテーマに、世界に誇れる民族衣装を身近に感じてもらうねらい。全日本きものコンサルタント協会員・田中きもの学院(田中政子代表)=西春近=の設立30周年記念を兼ね、地元で初めて開いた。

イベントは「花嫁衣裳の着装」「江戸期の帯結び」など5部構成で、市内や近隣市町村から公募したモデルを含めて26人が出演した。

「花結びファンタジー」は、伊那のツツジ、高遠のサクラ、長谷のクロユリと旧市町村花を創作し、帯結びで表現。花びらの形を整え、めしべやおしべを加えて細かく仕上げた。

また、きものを着る喜びと楽しさを伝えようと、公募した小学生に着付けを指導。ステージ上で、一人ひとりが着装した。

田中代表は「きものを着た生活が日本の伝統文化を継承する実践であると思う」と話した。 -

歌のつどい

発足35周年を迎えた県内の声楽研究グループ「ベッラ・ヴォーチェ」は7日、県伊那文化会館で「歌のつどい」を開いた。2年ぶりの演奏会で、会員は日ごろの勉強成果を堂々と披露した。

今回はイタリアやドイツのオペラなどに加え、日本歌曲の良さを伝えたいと「紅葉」や「故郷」など「ふるさとの四季より」を盛り込んだ。

ソプラノ独唱が中心で、バリトン独唱、ソプラノ二重唱など14のプログラムを展開。会場に美しい歌声が響き渡り、一曲ごとに拍手が送られた。

メンバーは地元をはじめ、松本市、諏訪市、飯田市などの音楽教室の指導者や学校の音楽教諭など13人。「ベッラ・ヴォーチェ」はイタリア語で「美しい声」を意味し、月1回、東京芸術大学名誉教授岡部多喜子さんの指導を受けている。

岡部さんは「一人として同じ声はない。その人の特徴を生かしながら、楽しく、一生懸命歌っている」と話した。 -

高遠高校で恒例の強歩大会

高遠高校で7日、恒例の強歩大会があり、生徒たちが里山を抜ける過酷なコースに挑んだ。

伊那市高遠町の学校を発着に、男子は長谷の非持山を通り、高遠町荊口の赤坂で折り返し。宮原から国道152号に抜け、中条集会所へ迂(う)回して戻る30キロ、女子は宮原で折り返す24キロ。 生徒たちは首にかけたタオルで汗を何度もぬぐいながら起伏の激しいコースを走ったり、歩いたりを繰り返して必死にゴールを目指した。ゴール後は保護者らが用意した豚汁を味わって、疲れ果てた体を休めた。

同校によると、強歩大会の初開催は1962(昭和37)年、「旧藩時代の先哲、坂本天山が門下生を駆けさせた」とされる、男子は杖突峠を越え、岡谷市の釜口水門から辰野、伊那を通る80キロ、女子は杖突峠登り口までの往復30キロがコースだった。71(昭和46)年から恒例行事として続けている。 -

碓井伍一展

飯島町飯島駅前ヤナギヤ2階アミカホールでは4周年特別企画として、碓井伍一展が23日まで開かれている=写真。

フランス公募展ル・サロン入選作の「廻る」「白の誘惑」「翔く」「展」などのほか、水彩、油彩の風景画「「白い花の咲く頃」「晩秋」「桜の園」、油彩の人物画など約30点。独創的な感性とエネルギーで、多才な表現世界を展開する。

このほか、「上伊那よもやま話」「漂泊の俳人井月の風景」などの挿絵原画も並べた。 期間中の22日午後3時から、碓井さんのギャラリートークもある。

碓井さんは35年伊那市生まれ。パリ・ルサン永久会員、パリ国際サロン会員、04カンヌ国際芸術祭最優秀賞受賞。 -

中川西小で交通安全教室

中川村の中川西小学校で3日、全校で交通安全教室を開いた。1、2年生は学校周辺で安全歩行を、3-6年生は学校周辺道路で交通ルールや正しい自転車の乗り方を実習した。

児童らを前に片桐駐在所の土屋勝徳所員は「歩く時は左端を、猛スピードで走行してくる車があるので、車の音には敏感になって、自分の体は自分で守るように。自転車に乗る時は手に何も持たないこと。横断歩道は押して渡り、見通しの悪い交差点では必ず、一時停止するように」と、歩行や自転車走行の注意事項を説明した。

この後、実習に移り、児童らは教諭らの指示に従いながら、安全歩行や安全走行を身につけた。 -

東小交通安全教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は4日、全校児童を対象にした交通安全教室を校庭で開いた。駒ケ根警察署員と伊南交通安全協会駒ケ根支会の役員ら約10人が同校を訪れ、自動車で人形をはねる実験などを行った=写真。衝突を目前で見た児童らは恐怖の悲鳴を上げて事故の恐ろしさを実感。「飛び出しは絶対にしません」と誓っていた。

横断歩道の正しい渡り方や自転車の安全な乗り方、自動車の死角などについての講習も行われた。駒ケ根署の渋谷保人交通課長は「駒ケ根市では子どもの事故が増えている。学校の行き帰りになどに事故に遭わないよう、ルールをしっかり守ってください」と呼び掛けた。 -

駒工強歩大会

駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は4日、第43回強歩大会を行った。全校生徒約330人が参加し、男子は34・0キロ、女子は29・5キロのコースを走ったり歩いたりしてそれぞれの体力の限界に挑戦した。

男子は学校を、女子は上赤須集会所を午前9時にスタート=写真。一路中沢を目指し、吉瀬から大曽倉、東伊那、下平を経て学校へと戻るアップダウンの激しいコースを息を切らしながら完走・完歩を目指した。途中4カ所のチェックポイントが設けられ、規定時間内に通過できないと落伍扱いとなるため、生徒らは時計を見ながら懸命に歩いていた。 -

中国語落語のパイオニア

箕輪町

小倉伸裕さん

「日本の文化、落語で世界を平和にしたい。日中関係が政治的にギクシャクしている中で、個人の力は小さなものですが、文化を通して日中友好の役に立ちたい」

箕輪町国際交流協会の主催で9月、中国語落語会が箕輪町であった。中国語落語だけでなく同時通訳落語も披露し、中国人や日本人を笑いの渦に巻き込んだ。

兵庫県出身。京都外国語大学で中国語を学び、落語研究会に所属していた。卒業後、仕事で2度中国に渡ったが、思うようにいかず帰国。大学では有名な存在だっただけに、「落差があって、立ち直ることができなかった」。1年ほど悶々とした日々を過ごし01年、日系印刷会社に就職し、上海に渡った。

娯楽が少ない上海で日本人サークル「上海OWARAI会」に入った。落語のビデオなどを見る会だが、落研の経験から落語をするようになった。

芸名は「梅津亭あんこう」。学生時代からの名前だ。「梅津」は大学のあった梅津町の地名からで、「あんこう」は苗字が小倉なので「あんこ」がいいだろうとの発想から、響きのよさで「う」を付け足し「あんこう」となった。皆は親しみを込め「梅あん」と呼ぶ。ずっと気に入っている芸名だ。

03年、桂福団治さんの上海公演で前座を務める話が舞い込んだ。「イチローとキャッチボールするような勢い」だった。04年に再び話があり、「変わったことをしよう」と考えたのが中国語落語だった。演題は「まんじゅうこわい」。中国人にわかりやすいように、まんじゅうとお茶をカニと紹興酒に替えた。

世界初の中国語落語は、日本人向け雑誌のカラー見開きで『夢はぼくのビタミン剤』のタイトルで紹介され話題になった。

「すごくうれしかった。このチャンスを生かしたい」。その後、「時そば」など自分流にアレンジを加えて中国語に訳した。

05年3月、上海の日本総領事館から声がかかり、観客の9割が中国人というイベントで中国語落語を披露する大舞台も経験した。今年2月に帰国し、現在は箕輪町内の企業に勤務する。

「日本と中国の笑いのツボは違う。未だに違いがわからない。日本は手の込んだ笑いが好まれるが、中国はシンプルな笑いがうける」

メリハリをつけて話し、紙吹雪などの視覚的要素や音を入れるなど独自の工夫も加え、いかに中国人を笑わせるか、研究が続く。

「関西人には変なDNAがあって、普通の会話でもボケないと申し訳ない。中国人を笑わせたい。DNAがそうさせてる」

今月7日にはNHKラジオ第1放送「地球ラジオイン上海」に生出演(午後2時ころ)する。

11月には香港での公演もある。香港中文大学の依頼で、ボランティアで落語をする。チケットの売上は恵まれない子どもたちのために寄付する計画だ。

中国語落語を披露する場が少しずつ増え、夢はさらに膨らむ。「僕にとって香港でやるのは、ブロードウェイと同じ。香港を制覇し、アメリカ、ヨーロッパと世界に出て行く」

ジャッキー・チェンに会うのも夢で、「香港はすぐに情報が広まる。そのうちジャッキーのパーティーに呼ばれる」と、自宅の風呂の中でパーティーでのあいさつを妄想しているという。

最後に目指すところは、「紫綬褒章を狙ってる。最低でも国民名誉賞がほしい」と冗談めいて笑った。(村上裕子)

2210/(水)