-

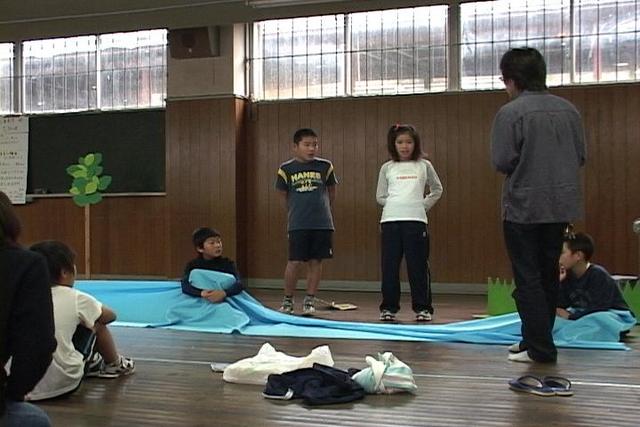

伊那小学校5年秋組が南信協同に演技学ぶ

伊那小学校5年秋組の児童たちは、来月の演劇発表を前に24日、県伊那文化会館の附属劇団南信協同のメンバーから演技指導を受けた。

5年秋組は、総合学習の一環で4年生の時から演劇を勉強してきた。

南信協同の公演を見たり、出掛けて指導を受けたことはあるが、メンバーを学校に招いて指導を受けるのは初めて。

子どもたちは、場面ごとに区切って演技を披露。

南信協同のメンバーは、「演じたいキャラクターをイメージして体の使い方を考えて」「『怖い』と感じたときに、普段、心や体がどんな感覚になるのか思い出して」などアドバイスしていた。

指導を受けた児童は、「同じ動きだけでなく、いろいろな動きをして、堂々と演じてみようと思いました」と話していた。

5年秋組の演劇発表は、11月7日に伊那小学校第一体育館で行われる。 -

「漢字の歴史と造形美」展

伊那市高遠町ゆかりの、画家であり書道家でもあった、中村不折が集めた書道に関するコレクション展が、県伊那文化会館で開かれてる。

会場には、中国のものを中心に、文字が刻まれた仏像や、拓本などおよそ100点が並ぶ。

中村不折は、書を書くときの手本や参考品として、このような資料を集めていたが、次第にコレクションに熱が入り、自分の作品を売って、資料を購入していたという。

今回は、県伊那文化会館の開館20周年記念として、これらを所蔵している、東京の書道博物館から特別に作品を借りて展示した。

中村不折は書道資料の世界的に有名なコレクターだったということで、貴重な資料も数多くある。

この中村不折のコレクション展「漢字の歴史と造形美」は、11月24日まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。 -

地域のふるさとの伝承芸能

上伊那地域に伝えられてきたふるさとの伝統芸能の公演が、23日に伊那市のいなっせで行われた。

伊那節や伊那市長谷のざんざ節など上伊那各地に伝わる伝統芸能が披露された。

この公演は、県シニア大学の卒業生などで作る上伊那賛助会が地域の伝承文化の維持・発展に貢献できればと初めての企画。

南箕輪村大泉に伝わるおんたけやま御嶽山は、伊那節の原点とも言われているということで、大泉の保存会が踊りを披露していた。

与地や富県など各地の伊那節も披露され、歌い方や踊り方の違いも楽しめる趣向となっていた。

賛助会では、今後も、会員が積極的に地域の祭りなどに参加し、地域文化の伝承につなげていきたいとしている。 -

台湾 平均年齢70歳の民族芸術団 踊り披露

中国台湾の平均年齢70歳の民族芸術団が、23日、伊那市の伊那東保育園で踊りを披露した。

園児が出迎える中、遐齢(かれい)研修中心民族芸術団のメンバー38人が、伊那東保育園を訪れた。

遐齢民族芸術団は、台湾中部にある都市の市民サークルで、60歳以上のメンバーを中心に踊りに励んでいる。

健康や幸せを願う踊り、3種類を披露した。

踊りの指導にあたっているコウ ミーエン(洪 美圓)さんが、20年ほど前、伊那市で台湾のダンサーを指導していた事が縁で、今回、芸術団を招く事になった。

5年前にも芸術団は、伊那市を訪れていて、メンバーは再び訪れる事を楽しみにしていた。

芸術団は、踊りの中で飴を配り、園児もうれしそうに受け取っていた。

ある園児は、「珍しい踊りで楽しかった」と話していた。

指導者のコウさんは、「台湾のおばあちゃん達もがんばって踊っているので、子どもたちにも夢を叶えるためにがんばってもらいたい」と話していた。

踊りのお礼に、園児も歌を披露した。

振りつきの歌に、芸術団のメンバーも一緒に踊り楽しい時間を過ごしていた。

芸術団は、伊那市の伊那中央病院や老人福祉施設などでも踊りを披露した。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

箕輪中部小学校 環境活動で文部科学大臣賞受賞

箕輪町の箕輪中部小学校は、資源のリサイクル推進に功績があった団体などを表彰する、リデュース・リユース・リサイクル推進功労者表彰の文部科学大臣賞を、このほど受賞した。

全国を対象に、省エネ活動などを積極的、継続的に行い、実績のあった団体や企業を表彰するもので、今年で17回目。

箕輪中部小は、環境・省エネ委員会を中心に、雨水タンクを使った水の有効利用や、総合活動での省エネに関する取り組みなど、学校全体での継続的な実績が評価された。

2年1組では資源の有効活用として、ペットボトルのキャップを集め、それをワクチンの資金にして恵まれない子ども達に贈ろうと、エコキャップ運動をしている。 2年1組では、エコキャップの収集について一般にも協力を呼びかけている。

環境・省エネ委員会、委員長の大沼尚平くんは、「長年続けてきた活動なので先輩たちに感謝したい。これからも新しい活動を考えながら頑張っていきたい。」と話している。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

井月と一茶について講座

俳人井上井月と小林一茶についての講座が、21日、伊那市の富県ふるさと館で開かれた。

富県公民館の一般対象の学習講座・のどか学級の定期講座として開かれたもので、講師は、伊那市の信州井月会会長の春日愚(ぐ)良子(らし)さんが務めた。

春日さんは、井月と一茶には各地を歩き回って俳句を作っていたという共通点があるとして、2人を比べた。

性格は、井月は感情をあまり表わさず怒ったという話を聞かない。一茶は、感情を露骨に表わした。

家族については、井月は妻も子もなかったが、一茶は3回結婚した、と2人を比較した。

その違いが作品にも表れているとして、春日さんは、「井月は生活臭がなく風景を表した句を作った。一方、一茶は庶民が共感するような生活臭の強い作品を作った」と解説した。

参加者は、地元富県にも馴染みの深い井月について、理解を深めた。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

上伊那医師会附属准看護学院 たい帽式

初めて医療の現場にでる看護学生のための、たい帽式が22日、伊那市狐島の准看護学院で行われた。

この日は上伊那医師会附属准看護学院に今年4月に入学した23人が式に臨んだ。

半年間基礎的な学習を行ってきた学生達は、これから医療の現場で実習を始る。

たい帽式は、その節目の儀式として行われたもので、一人一人頭にキャップを被せてもらい、キャンドルを受け取った。

学生達は、ともし火を見つめながらナースになるための決意を新たにした。

神山公秀学院長は「今日から気持ちを新たに、看護の精神を忘れず勉学に励んで欲しい」と、たい帽生に呼びかけた。

この日、たい帽式を終えた学生は上伊那地域の医療現場で実習を行い、再来年の准看護師試験に臨む。 -

伊那弥生ヶ丘高校 秋の恒例行事 強歩大会

伊那弥生ヶ丘高校の秋の恒例行事・強歩大会が21日に行われました。

この日は男子が午前9時15分に、女子はその5分後に、それぞれ学校の校庭をスタートした。

男子が箕輪町の富田を折り返す30.1キロ、女子は伊那市西箕輪のみはらしファームを折り返す22.7キロを走った。

伊那弥生ヶ丘高校の強歩大会は、男女共学になる前、女子校時代の昭和44年・1969年から行われている伝統行事。

生徒たちは全力で走ったり、ゆっくり歩いたりと、それぞれのペースでゴールを目指していた。

スタートからおよそ2時間で女子の1位・3年生の小松えりさんがゴール。その10分後には男子の1位、1年生の澁谷宥介くんがゴールた。 -

田中清子さん文化刺繍展

伊那市の田中清子さんによる文化刺しゅう展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には鮮やかな刺しゅう糸で描かれた風景画や人物画など65点が展示されている。

全日本文化刺繍協会教授などの肩書を持つ田中さんだが、今年、文化刺繍を始めて35年が経つことから、その集大成を多くの人に見てもらおうと個展を開くことにした。

展示作品の一つ「奥入瀬渓谷」は、秋の奥入瀬渓谷をテーマとした大作。紅葉した木々の間を流れる渓流の様子が、色鮮やかに映し出されている。

田中さんは「文化刺しゅうの華やかな魅力を知っていただければ」と話していた。

作品展は19日まで。 -

伊那東小児童が新しい校庭で運動会

伊那市の伊那東小学校で18日、新しい校庭での初めての運動会が開かれた。秋晴れのもと、全校児童およそ700人が、新しくなった校庭を駆け回った。

伊那東小では、校舎の老朽化などで2年前から新しい校舎の建設が進められ、今年3月に校舎が完成した。

新しい校舎の建設に伴って校庭も造成され、これまでよりも広い、およそ7千平方メートルの校庭が完成した。

山本一夫校長は、「少し遅れての運動会となったが、今までよりも広くなって、子ども達がのびのびできているし、保護者がゆったりと見られるようになった」と話していた。 -

田楽座稽古場公演

伊那市富県の歌舞劇団「田楽座」のけいこ場公演が18日、行われた。昼と夜の2回公演で、昼の部「おやこまつり」は会場を埋めた親子連れらが楽しんだ。

けいこ場公演は、日頃お世話になっている地元の人達に見てもらおうと毎年開いていて、今年で17回目になる。

公演では、和太鼓を力強く打ち込んで音色を響かせたり、三味線の演奏に合わせたダイナミックな「津軽おはら節」の踊りなどがあった。

観客も一緒に踊る盆踊り体験もあり、「春駒」という踊りを子どもも大人も皆で覚えた。

見ている人も元気に掛け声をかけて座員と観客が一体となって盛り上がっていた。 -

上農高でハロウィーンのカボチャちょうちん作り

南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭「上農祭」に向け、園芸科学科の2年生が、ハロウィーンのカボチャちょうちん作りに取り組んでいる。

上農祭にカボチャちょうちんを学科として展示するのは初めてで、園芸科学科では、今年4月から鑑賞用カボチャを栽培してきた。

9月に150個以上も収穫し、展示に向けて10月からカボチャちょうちん作りを始めた。

カボチャの中身を取り除き、ナイフで目や口などを切り抜いて顔を作っていく。

生徒たちは、「中をくり抜くのが大変だけど楽しい」と話しながら作業していた。

これまでに作ったカボチャちょうちんに、ろうそくを灯して出来具合も確認していた。

カボチャちょうちんは100個以上作る予定で、教室に展示して生徒や来場者に楽しんでもらう計画。

上農祭は19日(日)に一般公開する。 -

古流松應会伊那支部が「いけばな展」

古流松應会伊那支部のいけばな展が17日から、伊那市通り町の西沢デパートで始まった。20日まで。

古流は、江戸時代から続く生け花の流派で、伊那支部は、伊那市を中心に13の教室があり50人が学んでいる。

いけばな展は2年に1回で、今回が22回目。秋の花がテーマ。

会場には、古典的な生け花と自由な発想で生けるものの2種類があり、支部長の大石理峯さんは、「その違いを楽しんでほしい」と話している。

一角には、会員全員で製作した合作があり、竹と柿のコンビネーションが楽しめる。

竹の葉は青々として瑞々しく、柿の色とのコントラストが美しい作品に仕上がっている。 -

伊那北高校2年知久俊彦君

全国高校総合文化祭で文部科学大臣賞

今年の全国高校総合文化祭の写真部門で、伊那北高校2年の知久俊彦君が最高賞を受賞し日本一になった。

知久君は、伊那北高校写真部に所属し、高校に入学してから本格的に写真を撮り始めたという。

今回、最高賞となる文部科学大臣賞を受賞した作品は、昨年の夏、帰宅途中の神社でさい銭箱の上にいる猫を写したもの。

審査では、カメラの方を見つめる表情や目の力、構図、色彩などのバランスが取れ、全体が一枚の絵画のように見える点が評価されたという。 -

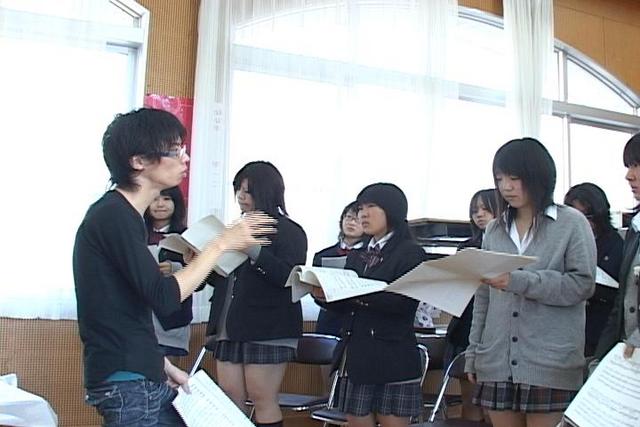

芸大生が高遠高校生徒を指導

25日の伊澤修二先生記念音楽祭に出演する高遠高校の生徒らが15日、東京芸術大学の学生から事前指導を受けた。

指導を受けたのは、高遠高校の音楽専攻の生徒と合唱部の生徒28人、辰野高校合唱部の4人。

東京芸術大学からは、指揮科4年生の道端大輝さんが訪れた。

高校生たちは音楽祭で演奏するドヴォルザークの「スタバト・マテール」を実際に合唱し、道端さんから、「歌詞の意味を理解しながら歌ってください」などとアドバイス受けていた。

高遠高校と東京芸術大学は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の前身である東京音楽学校の校長を務めたことを縁に、交流を続けている。

高遠高校の生徒が記念音楽祭に参加するのもその一環で、去年からは上伊那のほかの高校にも参加を呼び掛けている。

今年は高遠高校のほか辰野高校、伊那西高校の生徒が音楽祭に参加を予定している。

第22回伊澤修二先生記念音楽祭は今月25日、伊那市の県伊那文化会館で行われる。 -

小学生と園児がミニ運動会

伊那市の美篶小学校の児童が15日、美篶中央保育園の園児とミニ運動会をして交流した。

美篶小学校の体育館で、帽子取りやパン食い競争などをペアになって楽しんだ。

美篶小の5年2組は去年から、総合的な学習の時間に保育園と交流してきた。

この日は、みんなで遊んで仲良くなろうと、年少から年長園児を呼んで、運動会を企画した。

運動会のあとは、おやつを食べながら交流した。

児童たちは、「ゲームを進めるのが難しかった」「いろんな子と仲良くなれてうれしかった」など、さまざまな感想を話していた。

5年2組の子どもたちは、11月は美篶西部と東部の保育園と交流する予定。 -

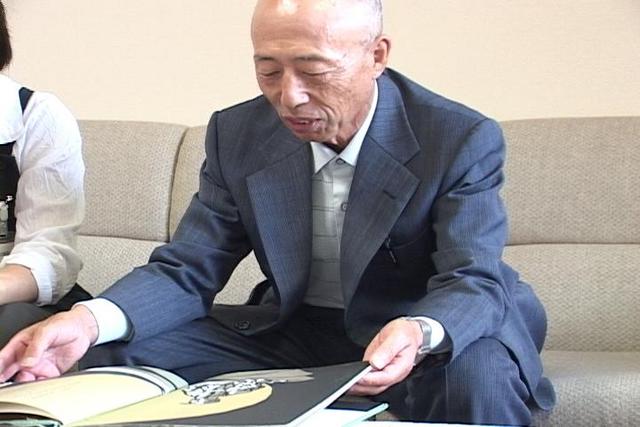

地方教育行政功労者表彰

前南箕輪村教育委員長の松澤英太郎さん受賞

南箕輪村の教育委員長などを務めた松澤英太郎さんが、文部科学省の地方教育行政功労者表彰を受賞した。

この表彰は教育行政に功労のあった人に贈られるもので、全国で174人、県内では5人が受賞している。

松澤さんは昭和9年生まれで現在73歳。

伊那北高校卒業後、信州大学教育学部に進んだ。

大学卒業後、県内の小中学校で教べんをとり平成7年に教員退職後、社会教育指導員として南箕輪村教育委員会に勤務した。

また平成11年から8年間、村の教育委員長を務めている。

松澤さんは今回の受賞について、「これまで一生懸命できることをやってきた。受賞はまわりにいた人たちのおかげ」と話している。

表彰式は16日木曜日に文部科学省講堂で行われる。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

信州大学農学部「落葉松祭」12日まで

南箕輪村の信州大学農学部の学部祭「落葉松祭」が11日から、農学部キャンパスを会場に行われている。

54回目を迎える落葉松祭の今年のテーマは「地域とつながる」。落葉松祭を通して、地域の人に大学を知ってもらい、より親交を深めていきたい竏窒ニ決めた。

キャンパス内には、研究室やサークルの仲間でつくるグループが30余りの店を出し、賑わっていた。

このうち、果樹の栽培や品種改良を学ぶ学生は、研究室で栽培したリンゴやナシを使ったジャムを販売していた。

このジャムは、落葉松祭開催中の2日間しか販売されないもので、訪れた人は試食をし、好みのジャムを買い求めていた。

また、花の栽培を研究する学生は、ダリアや菊の切り花、シクラメンの苗の販売をした。

学生たちは、「ダリアを日持ちさせるには、室温10度前後が最適です」など、研究の成果をアドバイスしていた。

落葉松祭は12日まで。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

西春近南小児童「ユカイナ」に模様付け

伊那市西春近南小学校の6年生が6日、木製のオカリナ「ユカイナ」に彫刻や電気ペンで模様を付けた。

ユカイナの製作者で地元、西春近に工房を構える加納義晴さんに作り方を教わった。

児童らはまず思い思いの柄を描き、その後、電気ペンや彫刻刀で柄を刻み、オリーブオイルを塗って完成させた。

加納さんとの出会いがきっかけとなり、6年生は今年8月にユカイナを制作し、今月の音楽会で演奏を披露することにした。

現在児童たちは演奏する曲を練習中だが、音楽会には自分だけのオリジナルユカイナで臨もうと模様を付けることにした。

児童らは「素敵な作品ができた」「思ったより簡単だった」などと話し、自分のユカイナの吹き心地を確かめていた。

加納さんは「子供の表現はみんな違っていて、自分の好きなことを描いている子も多い。笛も大切にしてもらえると思う」と話していた。

ユカイナの演奏を披露する音楽会は25日の予定。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

南箕輪中生が伝統の落ち穂拾い

南箕輪中学校の生徒が10日、村内の田んぼで伝統の落ち穂拾いをした。

全校生徒が地区ごとに分かれて、稲穂を拾った。

南箕輪中学校では51年前に、学校の備品購入のために落ち穂拾いを始めた。

最近は、拾い集めた米を海外の食糧難の国に送る活動として定着している。

去年は、240キロの米が集まり、アフリカのマリ共和国へ送られた。

稲穂を拾う田んぼは、地域の人が作るもので、地区ごとに数カ所ずつ提供してもらっている。

作業をしていた2年生は、「去年に比べて今年は順調。たくさん集まりそうです」と話していた。

集めた米は、農協を通じて食糧難の国に支援米として送られることになっている。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

南箕輪南部小児童が農業用水探検

南箕輪南部小学校の4年生は10日、農業用水を各地区に送り出す施設などを見学した。

見学会は、農業用水について理解を深めてもらおうと、農業用水を管理する伊那西部土地改良区連合と県が去年から開いている。

この日は、南箕輪南部小学校の4年生が、農業用水の流れに沿って箕輪町から伊那市までの5施設を見学した。

標高の高い伊那市西箕輪などへ農業用水を送る施設では、水を管理している部屋や機械室などを見学した。

職員は、「通常は1日に1万トンほど送り出している。農家の人には大切に使ってもらいたいと思う」と話していた。

子どもたちは、メモを取るなどして、水の大切さを学んでいた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

視聴覚教育功労者表彰 高遠町の長瀬康明さん

小中学生を対象とした映画上映会の開催など視聴覚教育に功績があったとして、伊那市高遠町の長瀬康明さんが功労者表彰を受けた。

この表彰は財団法人日本視聴覚教育協会が行っているもので8日、伊那市の伊那教育事務所で表彰状の伝達式があった。

長瀬さんは元教員で37年間にわたり県下各地の小学校で教育に関するビデオの上映などを行ってきた。

また教員退職後は上伊那視聴覚教育協議会の委員として学校や企業、地域に出向いて文化や、歴史に関する映画上映を行うなど視聴覚教育の振興に功績があったことが認められた。

長瀬さんは現在郷土史や考古学について研究していて、それらを映像で残し、地域の人たちに見てもらいたいと話している。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

上伊那農業高校の強歩大会

上伊那農業高校の強歩大会が9日行われ、秋晴れの下を生徒たちが駆け抜けた。

午前9時15分に女子が、30分遅れで男子が学校の玄関前をスタートし、全校生徒およそ440人がゴールを目指した。

コースは男女共通で、学校をスタートし、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームを通り、箕輪町の長田を折り返す27.5キロのコース。

生徒たちは起伏に富んだ地形に苦労しながら、ゴールを目指していた。

大会の結果、男子は2年の大槻洋介くんが、女子は1年の根津はづきさんが1位になった。大槻くんは去年に続き2年連続の1位。

ゴール後には、学校で採れた野菜を使った豚汁やおにぎりがふるまわれ、生徒たちがおいしそうに味わっていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

信大農学部 落葉松祭11、12日開催

今月11、12日に落葉松祭を開く南箕輪村の信州大学農学部では、当日使う立て看板づくりが行われている。

作業しているのは、落葉松祭実行委員のメンバーで、

それぞれ講義の合間を縫って作業に参加しているが、配色などを話し合いながら、和気合い合いと看板づくりに励んでいる。

今年の落葉松祭のテーマは「地域とつながる」で、地元で有機栽培を研究している生産者グループとの座談会や、有機栽培野菜とそうでない野菜を食べ比べるイベントなども企画している。

また、幅広い年齢の人たちに祭りを楽しんでもらおうと地元アーティストによる歌やギターの演奏があるほか、南箕輪村の「大芝音頭」を学生たちが披露するイベントも企画している。

落葉松祭の一般公開は両日とも午前9時から。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

ザ・シワクチャーズ定期演奏会

60歳以上の女声合唱団ザ・シワクチャーズ伊那の第1回定期演奏会が7日、伊那市のいなっせで開かれ、会場に円熟した歌声が響いた。

ザ・シワクチャーズ伊那は、伊那市の名誉市民で作曲家の故・高木東六さんの遺志をついでいこうと結成されたもので、60歳になったら入団できるというユニークな合唱団。

団員は現在、辰野町から飯島町までの60人ほどで、最高齢は82歳。

高木東六さんが作曲した「伊那市の歌」など9曲を披露した。

シワクチャーズ伊那代表の北沢理光さんは、「演奏会は励みになるので、年1回のペースで開いていきたい」と話していた。

なお、シワクチャーズ伊那は、来年5月に韓国南原(ナムウォン)市で開催される「春香祭」に合わせ、シワクチャーズ横浜と共に韓国のコーラスグループと交流する予定だという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

楠洲流青年部「フェスティバル吟と舞」

上伊那の詩吟愛好家グループ楠洲流青年部による発表会「フェスティバル吟と舞 イン いなっせ」が5日、伊那市のいなっせで開かれ、20組が吟や舞を披露した。

楠洲流青年部は、楠州流の中から60代以下の会員で組織するグループで、去年から独自に発表会を開いている。

発表会では、観客も巻き込んで一緒に吟を詠む演目も行われ、会場には詩を吟じる声が響いていた。

この演目を披露したのは、伊那市の介護福祉士の寺山 日幸さん。寺山さんは、普段介護の現場でも入院患者と一緒に詩吟を楽しんでいることから、その経験を生かして、このような発表をしているという。

青年本部長の唐木寿夫さんは、「詩吟は腹の底から声を出すので気持ちがいいし、体にも良い。多くの人に興味を持ってもらいたい」と話していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

第4回信州伊那高遠の四季展

来年は9会場に

来年8月に開かれる3年に一度の全国公募の絵画展「第4回信州伊那高遠の四季展」は、前回より大幅に展示会場を減らし、9会場で開催することが、6日に伊那市役所で開いた第2回実行委員会で決まった。

合併して名称を「信州伊那・高遠の四季展」と改め初めての開催となる今回は、第1回の委員会で、旧伊那地域の公共施設でも展示すること、前回の30会場から大幅に展示会場を減らし、一日で見て回れる会場数にすることが確認された。

メーンの信州高遠美術館の80点を含め高遠地域の4会場に230点が展示され、そのほかの会場は、伊那市西春近のかんてんぱぱホールに50点、いなっせに40点、伊那図書館に20点などとなっている。

第4回信州伊那高遠の四季展は、来年5月に作品の受付、6月に審査、8月1日にオープニングセレモニーが行われ、9月13日まで市内9会場で展示される。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

アルプス男声合唱団初の演奏会

伊那市で唯一、男性だけで構成する「アルプス男声合唱団」の初めての定期演奏会が4日、伊那市のいなっせで開かれ、これまで練習を積んで来た13曲を披露した。

アルプス男声合唱団は、去年9月に発足し、メンバーはサラリーマンや教員、医師など職業もさまざま。

ホールには、男性ならではの力強い低音が響いていた。

メンバーの次の目標は来月23日に伊那市で行われるコンサートだということで、プロの男声カルテット「ボニージャックス」との共演が計画されている。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

高遠美術館で竹村新太郎油絵展

伊那市山寺の竹村新太郎さんの油絵展が19日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれている。

この作品展は、去年竹村さんが全国規模の芸術家団体「一水会」の会員になった記念に企画された。

今回は竹村さんが長年のテーマとしてきた御嶽山の作品など21点を展示した。

展示作品の一つ「御嶽雪霞」は、冬の御嶽に雪が降り始める直前の様子を描いたもので、昨年の一水会展で安井會太郎奨励賞を受けている。

また、普段は冬の御嶽を描くことが多い竹村さんだが、今回は冬だけでなく、四季の移ろいとともに姿を変える様子を描いている。

油絵展ではほかにも、地元の風景や家族などを描いた作品も展示している。

竹村さんは「作品を見た方々に、御嶽の神々しさを感じていただければ」と話していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

伊那東小で新管理教室棟の竣工式

伊那市の伊那東小学校で3日、新しい校舎の竣工式があり、関係者およそ50人と児童らがテープカットで新校舎の完成を祝った。

式の中で児童会長の伊東元親君は、「4年生の時から工事が始まり、いつできるのか心待ちにしていた。新校舎が完成するまでに長い時間がかかったので、使えるようになって嬉しい。この校舎を50年、100年と使ってもらいたい」とあいさつした。

新校舎は、旧校舎の老朽化に伴い、2年前から建設工事が進められてきたもので、総事業費はおよそ14億円、延べ床面積は4600平方メートル。

校舎自体は今年の3月に完成していて、現在1年生、2年生、6年生が新校舎を使っている。

今回渡り廊下などの付属施設が完成した。

校舎は地域に根差したものにしようと住民の声を聞くワークショップも開いてきた。

新校舎の図書館は部屋の壁がなく、オープンスペースとなっていて、児童らが自由に出入りできるようにすることで、子どもたちに、より図書館に親しんでもらおうと考えた。

また廊下には、子どもたちが自由に使えるフリースペースがあり、クラスの枠を超えて児童が交流できるようになっている。

今年の12月までには中庭など校舎周辺の整備も完了する予定。

【伊那ケーブルテレビジョン】

2810/(火)