-

信州大学農学部で派遣型高度人材育成協同プラン「長寿長野を支える機能性食品の開発人材養成」の成果発表会

南箕輪村の信州大学農学部が地元企業と連携して進めてきた派遣型高度人材育成協同プラン「長寿長野を支える機能性食品の開発人材養成」の成果発表会が20日、同学部であった。プロジェクトに参加した3人の修士課程1年生が研修内容を報告=写真。大学の中では体験できないさまざまな事柄から習得した成果を示した。

文部科学省の06年度採択事業として昨年9月からスタートした同プロジェクトは、地元企業での研修を通して技術以外の企業活動を経験させるとともに経営感覚を併せ持った広い視野の機能性食品高度技術者の育成を目指す取り組み。

本年度は、伊那市の伊那食品工業と駒ヶ根市の養命酒製造の協力を得て、3人の学生を10月から12月にかけて派遣。研修の中で企業理念の習得や商品の販売促進の企画・実践、マーケットリサーチに基づく商品企画などに取り組んだ。

養命酒製造でオリジナル製品の販売促進企画などを経験した後藤裕亮さんは、商品の内容や味、飲み方が客に対して十分伝わっていない現状を認識。オリジナルカクテルの提案や商品を説明するディスプレイの設置により、売り場全体の雰囲気を作り、販売率を上昇させた取り組みを紹介した。最後に「自分から行動して企画する力がついたと思う。ものを売ることの難しさ、売れた時の楽しさを知った」と感想を語った。

学生を受け入れた企業関係者からは「今の企業は『考えて行動する』ということを求めている。それを体得してくれ、人生の中でかけがえのないものを得たのではないかと思う」などと話していた。 -

1年生を迎える会

中川村の中川西小学校児童会は19日、体育館で「1年生を迎える会」を開き、学年毎の発表やゲームで1年生26人を楽しませ、西小の新しい仲間を歓迎した。

1年生は6年生のマーチングバンドと上級生の拍手に迎えられ、6年生と手をつないで入場。

まず、4年生は身振り手振りを交え「給食の人気メニューはハンバークと揚げパン。春はさつき給食、秋はもみじ給食と特別給食があります」と給食の楽しさ、マナーを伝えた。続いて、2年生は模擬授業で教科の説明。算数、国語、体育、最後に生活科で育てたアサガオの種をプレゼンドした。

また、5年生は寸劇仕立てで「お茶の栽培」について発表した。

上級生の学年ごとの発表の後、1年生は笑顔で自己紹介。全員で、ゲームで盛り上がり、仲良しになった。 -

チェコの大学講師、母校宮田中で特別授業

欧州中部に位置するチェコ共和国のカレル大学国際関係学部で講師を務める細田尚志さん(35)が19日、母校の宮田村宮田中学校を訪れ、1年生に特別授業を行った。高い芸術性を育む同国の豊かな風土を紹介。歴史的に近隣の大国に翻弄(ほんろう)されながらも、力強く生き抜いてきた人々の一端にふれ「(自分と違う価値観の人を)排除するのではなく、受け容れる心が大切。相手の立場を考えられる人になって」とエールを送った。

研究調査のために来日中の細田さんは、チェコ日本大使館のイレナ・ヴィシニョフスカーさん(28)と来校。一緒に教えた。

300年もの間、占領状態にあったチェコの歴史を説明。現在は自動車産業などが発展し、EU(欧州連合)加盟など政情安定していると話した。

日本と同じく四季がある豊かな環境、建築遺産も数多い首都プラハ、そこに暮らす人々の様子を写真で紹介。

世界的な芸術家、スポーツ選手などを多数輩出している・スお国柄・スにもふれた。

イレナさんの発声で、公用語のチェコ語も紹介。こんにちはを意味する「ドブリーデン」など教えた。

生徒たちは熱心に耳と目を傾け、日本との・ス違い・スを実感。

細田さんは・ス違い・スについて、生徒を取り巻く一般社会にも通じるものとして取り挙げ、異なる価値観や個性を受容できる思いやりの精神が大切と説明。「読書は色々な立場の人をイメージするトレーニングになる」ともアドバイスした。

細田さんは宮田村大久保区出身で1987年に同中卒業。5年前に外務省の専門調査員としてチェコに渡り、現在は大学講師として研究を続けている。 -

「伊那小学校は楽しいところ」

伊那市の伊那小学校(北原和俊校長、738人)で19日、同校体育館で1年生を迎える会を開いた。2縲・年生が合唱や寸劇などで持て成しに新入児童116人は元気な歌声で答えた。

学校行事や校内の遊び場などについて、上級生たちが劇などで1年生に紹介。同会を企画した児童会の田中智康児童会長は「皆の発表をよく聞いて、もっともっと伊那小のことを知って」と呼び掛けた。

1年生たちは、手厚い持て成しを笑顔で受け取った。「ふつつかな1年生ですがどうぞお願いします」などと先輩たちに呼び掛け、大きな声で感謝の気持ちを届けた。

北原校長は「入学してくるのを皆が待っていた。元気で立派な1年生たちばかりでうれしい。紹介があったことをこれから自分の体を通して体験し、遊び、勉強し、楽しい毎日を送って」と話した。

学校行事の運動会を紹介する3年生たち -

信州高遠生活学校が開始

学級、学年単位で伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家に泊り込み、普段とは違う環境の中で勉強から日常生活までを友人らとともにする「信州高遠生活学校」が16日、始まった。16日は伊那市の西春近北小学校6年生37人が同施設を訪れ、自然学習や野外炊飯などに挑戦した。

同施設が学校との連絡協力推進事業として取り組んでいるもので4年目。同施設で共同生活しながら、基本的な生活習慣や自主性などを身に付けてもらい、助け合いの精神や豊かな人間性を培うことを目的としている。

毎年地元小学校の高学年クラスへの参加呼びかけを行ってきたが、今年は例年よりも多い7校8組が参加を申し出た。

6年生は4泊5日の日程で同施設での生活に臨む西春近北小の6年生は、今回初めて同事業に参加。総合的学習の中で自然探索や暗闇体験、星の観察会など、ここでしかできない体験を多く盛り込んだ。

野外炊飯では、なたを使ってまき作りから挑戦=写真。初めて触れるなたに戸惑いつつも、けがをしないよう、仲間と協力し合いまき作りに励んでいた。 参加した学校関係者からは「普段と違う環境の中で学習に取り組むことで児童らの集中力が挙がった」「生徒一人ひとりの違う一面が見えてくるようになった」などといった声が聞かれるという。 -

保育園で生活習慣の習得を目指すすくすくカード導入

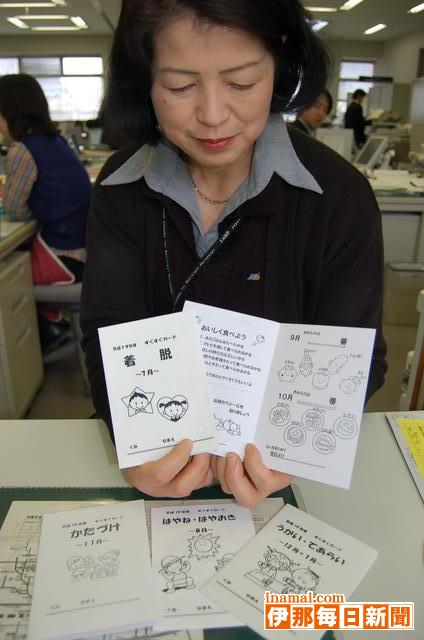

伊那市は本年度から、子どもに基本的な生活習慣を習得してもらうことを目的とする「すくすくカード」を市内25園で導入する。「あいさつ」「歯磨き」などといったテーマと、それに沿った生活目標が各月ごと設定されており、保護者には自分の子どもが家でもそれを実践できているかをチェックし、できていた場合にカードへスタンプを押してもらう。子どもの生活習慣を見直すことを通じて、保護者にも子どもの生活生活リズムに対する意識を高めてもらうことをねらっている。

学校教育の現場で「イスにきちんと座っていられる新入児童が少なくなった」などの声が挙がる中、市では保育園の段階で何らかの対策が必要であることを認識。家庭との連携のもと、生活習慣の習得を目指すため、今回初めてカードを導入することとなった。

対象は年少園児縲恃N長園児親子。テーマは8項目あり、それぞれに「大きな声で元気よくあいさつする」「朝は7時までに起き、夜は9時までに寝る」などといった具体的な取り組みが記されている。保護者は1カ月の中で定められた5日間について、子どもがそれをきちんと実践できているか確認する。

担当者は「今の子どもたちは親の生活リズムに合わせて生活していることも多く、その結果早ね早起きが疎かになっている。子どものリズムに合わせた生活習慣を保護者が考える意識づけにつながれば」と話していた。 -

赤穂小交通安全教室

駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は13日、全校児童を対象にした交通安全教室を校庭で開いた。自動車が人形をはねる実験などを目前で見た児童らは恐怖の悲鳴を上げ、交通事故の恐ろしさを実感した様子だった=写真。

県交通安全教育支援センター員と駒ケ根警察署員が同校を訪れ、時速約30キロで走る車で人形をはねる▽自動車の運転席から周囲の死角を確認する竏窒フ2種の実験をしてみせた。

実験を目の当たりにした児童らは「飛び出しは絶対にしません」と誓っていた。高野校長は「道路に飛び出すことのないように、しっかり歩きましょう」と呼び掛けた。 -

子どもたち・ス主役・スに花まつり

宮田村町二区の浄土宗・白心寺(山田弘之住職)は15日、釈迦の生誕を祝う「花まつり」を開いた。稚児行列や大数珠くくり、甘茶かけなど、子どもたちが・ス主役・スとなって仏事を営んだ。

稚児行列は生誕のシンボルでもある「白象」を引き、寺周辺の約2キロをゆっくりと練り歩き。檀家役員が甘茶を沿道住民に振る舞い、地域一緒に祝った。

寺では法要を営み、釈迦像への甘茶かけ、大数珠くくりなども子どもたちが体験。伝統に親しんでいた。 -

光前寺で『桜の下で』ライブ

オリジナル・ヒット曲『桜の下で』をテーマソングとして駒ケ根市の観光キャンペーンとタイアップした活動を展開しているボーカルグループ「橋本ひろしと冒険団」が14日、境内を彩るシダレザクラのライトアップに合わせて光前寺でライブ演奏を披露した=写真。メンバー5人のうち3人が出演して『桜の下で』など数曲を歌った。特設ステージが設けられた大講堂の前には約100人の聴衆が集まり、桜の花の下で美しく響く歌声に聴き入っていた。

訪れた北割一区の男性(67)は「優しくていい歌だ。この歌を通じて駒ケ根の良さを全国に発信してほしい」と話していた。

光前寺のサクラの開花に合わせた冒険団のライブは昨年に続いて2年目。タイアップはリーダーの橋本さんが市内に在住していることを縁に始まった。 -

山寺で奇祭「やきもち踊り」

伊那市山寺区上村の八幡社白山社で15日、県無形文化財に指定される「やきもち踊り」があった。酒盛りと踊りを繰り返し、踊り終わると鳥居から一目散に走り出す奇祭。

羽織はかま姿の保存会員ら36人は境内で輪になり、足を挙げてユーモラスに踊った。前踊り・中踊り・後踊りの3段で、合間に刻みたばこをふかし、どぶろくや串焼きのアユで酒盛り。踊り手の顔が徐々に赤らんだ。

境内にある満開は見ごろで、詰めかけた見物人にも酒盛りの酒や魚が振る舞われた。

踊りの終了と同時に、踊り手はげたもはかず、鳥居の外へ。逃げ遅れると、厄病にかかわると伝えられ、歌の終わりに近づくと、踊り手はすぐ逃げ出せるように鳥居付近から離れようとせず、観客の笑いを誘った。

やきもち踊りは江戸時代、伊勢参りに行った人たちが習い、例祭で奉納されたが始まりといわれる。歌詞に「大津の浦はヤレコリヤ焼きもちがはらんで…」とあることから、その名がついた。 -

大久保熊野社例祭、子どもたちの囃子もにぎやかに

宮田村大久保区の熊野神社例祭は14日宵祭り、15日本祭りで伝統の獅子舞とお囃子を奉納した。大人に加わり子どもたちも数多く参加。伝統を受け継ぎ、本格的な春の到来を地域みんなで祝った。

大久保の獅子舞は150年ほどの歴史を持ち、祭囃子保存会(小田切忠会長)が継承。

数十年前からは育成会事業で区内の小学生にも囃子を指導し、今年も約30人ほどの子どもたちが3月中旬から練習を積んできた。

宵祭りでは区集落センターから神社まで獅子と囃子が練り歩き、のどかな田園広がる地域に楽しげな笛や太鼓の音が響き渡った。

悪魔払いの舞を奉納し、地域の人たちによる演芸もにぎやかに。楽しい宴(うたげ)で春の夜が更けていった。 -

満開の桜に囲まれ里宮神社春祭り

宮田村駒ケ原の里宮神社で16日、春の例祭が開かれた。数多くの住民が集まり、恒例の演芸大会も盛況。満開のサクラをめでつつ、春の宴を満喫した。

同社は創建120年を迎えた由緒ある地域の守り神。数十年前から住民みんなで祭りを祝おうと演芸を取り入れ、駒ケ原約250戸の氏子にとって春の・ス風物詩・スとして定着している。

宮田太鼓の演奏で開幕。地区青年部の演劇は悪代官を水戸黄門が見事に懲らしめ、観衆を沸かせた。

有志による歌や踊りなどでも盛りあがり、村の人気ヒーロー「どんぶりレンジャー」も登場。

約7縲・00人が集まった会場で全員参加のジャンケン大会を行い、見事レンジャーに勝った5人には、村の名物丼が食べられる「丼券」が贈られるなど、盛りあがった。 -

【日本舞踊指導者 北原博子さん】

新舞踊「日本民謡舞踊連盟」の準師範。市内の3グループに踊りを指導し、踊りの楽しさを幅広い年齢層の生徒らと分かち合っている。

「運動の代わりになれば竏窒ニ言って始める方も多いんですが、続けていくうち『面白さにのめり込んでしまってやめられない』と皆さん楽しんでくれています」

一方で自身は指導者らが集まる研究会でけいこを積むほか、松本市に月1回通って連盟の指導者の教えを受けるなどの研さんを重ねている。

「先生方の踊りは見れば見るほど素晴らしくて、私なんかにはとてもまねができない。全国から来てくださる素晴らしい先生に教えていただけて幸せです」

◇ ◇

踊りを始めたのは二十数年前。義母に勧められて農協生活班の日本舞踊教室に通い始めたのがきっかけだった。

「踊りは昔から好きだったんですよ。かすかな記憶だけど5歳ぐらいのころに人前で踊ったことがあるくらいで。青年会でも仲間で振り付けをして祭りで踊ったものです」

しかし本格的な踊りは思ったよりもずっと難しく、なかなか覚えられずに苦労した。

「始めて3カ月目ぐらいに、やめようかな竏窒ニ思いましたが、その時期を過ぎたら少しずつ楽しさが分かってきてもうやめられなくなった。それ以降はやめようと思ったことはありません」

連盟の県大会や全国大会など、大きな舞台の前には胃が痛い思いをする時もあるが「それも含めて踊るのが本当に好きです」。

◇ ◇

踊りの難しさは、ほんのちょっとした動きやしぐさにあると言う。

「曲に合わせて動くことはできるが、そこに繊細な技が加わらないと見る人は感動してくれない。例えば、手ぬぐいの使い方、目線、腰の動き、手指の先、首の振り方竏秩Bそれに曲の一つ一つが物語になっているから、それをどう表現していくかが難しいところです。自分が物語の主人公になり切る気持ちが大切ですね」

「男踊りと女踊りがあって踊り分けなければならないこともある。難しいけれどそこがまた面白いんです。私はどちらかというと男踊りの方が好きですね。動きが速くて気持ちがいいから」

(白鳥文男) -

赤穂南小交通安全教室

駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)は12日、1・2年生児童を対象にした春の交通安全教室を開いた。児童らは学校周辺の一般道路に出て、安全な横断歩道の渡り方や道路の歩き方について路上での実地訓練を行った。

1人ずつ道路に出た児童はいずれも心細いのか心なしか緊張した表情。それでも横断歩道にさしかかると駒ケ根署の警察官の指導を受けながら、教えられた通り左右を念入りに確認して車などが来ないことを確かめると、手を高く上げて素速く渡り切っていた=写真。学校のすぐ近くにはJR飯田線の踏切もあるため、児童らは踏切の渡り方の注意についても併せて指導を受けていた。 -

伊那市誕生一周年記念式典

新伊那市の誕生1周年を記念する式典が14日、伊那市の生涯学習センターであった。関係者など約300人が集まり、この1年を振り返るとともに新市のさらなる発展を願った。 小坂樫男市長はまちの基礎固めに取り組んできたこの1年に触れ「これから伊那市が発展するためには旧市町村の壁を取り払ったまちづくりが必要。合併効果を最大限に生かし、財政の建て直し、健全化に努めて、市民と行政の信頼に基づいた協働のまちづくりを目指したい」と語った。

式典では旧市の市歌を作曲した故・高木東六さんをはじめとする名誉市民3人に名誉市民賞を授与したほか、ふるさと大使13人に委嘱状を授与。オープニングセレモニーではふるさと大使の一人でシンセサイザー・ギター演奏者・天山さん(高遠町出身)が地元をイメージして作曲した5曲と、伊那養護学校の第二校歌とも言われている「どんぐりの行進」を高遠小学校合唱団19人とともに披露し、会場を楽しませた。 -

「新山っ子応援団」始動

伊那市の新山小学校の存続を願う有志の集まり「新山保育園・小学校を考える会」(若林敏明会長)は14日、同会の活動に関連し、住民ボランティアで結成する「新山っ子応援団」の取り組みを始めた。この日、同応援団は、保育園の保護者と一緒に園庭作業に汗を流した。

応援団は、少人数が問題となっている保育園と小学校の存続に向けた実践活動の一つ。小規模であることを逆手に取り、この地域でしかできない魅力ある教育現場をつくりあげることが目的。住民がそれぞれの特技などを生かし、子供たちに技術や知識など提供していく。

この日は、3月から募集したメンバー約50人のうち約10人が参加し、園内の畳の取り替えや窓拭き、庭木の剪定などを約3時間かけて作業。保護者と職員だけで行っていたこれまでの作業と比べはかどりをみせた。

若林会長は「地域の触れ合いの和も広がりをみせている。少人数であることをチャンスに代えて住民が結束し、実践活動を繰り広げて訴えていきたい」と話した。

さび付いた遊具の色の塗り替えをするボランティアら -

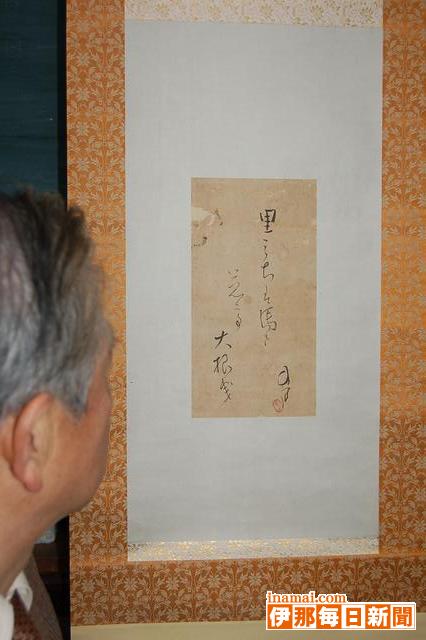

井上井月の新句見つかる

漂泊の俳人、井上井月(1822縲・7年)の新句「里みちは 馬も足高 大根曳(だいこひき)」が、伊那市内で見つかった。

井月研究会の矢島太郎代表によると、大根の豊作を喜ぶ句で「地面から大根が青首を出す。野を歩く農耕馬も足を高く上げて見える」と解釈し、自然との取り合わせを詠んだ。大きさは縦28センチ、横15センチ。「井月」の書体から見て、晩年の作品ではないかという。

所有していたのは、かな書道「竹葉会」を主宰する向山修さん。「井月がいろり端でお茶を飲んだと聞いたことがある」そうで、30年ほど前、手良にある実家の蔵で見つけた。書の観点から井月の研究を始めたばかりで、井月の俳句を題材にした書展を開いたことをきっかけに「井月全集」(高津才次郎編)に載っていない新句であることを知った。

矢島代表は「これまでに1800句余が見つかっている。注意すれば、個人宅で発見される可能性はある」と話す。

井月は江戸で和学や漢学などを学び、俳人・松尾芭蕉を慕って諸国を行脚。58年から30年間ほど伊那谷に住み、美篶で死去した。 -

桜の下 高遠ばやし巡行

タカトオコヒガンザクラが見ごろを迎えた高遠城址公園で12日夜、高遠ばやしの巡行があった。ライトアップされた公園内に、三味線や横笛、鼓などの音色が響き渡った。

高遠ばやし保存会員18人は高張ちょうちんを先頭に、高遠閣を出発、公園内を回った。行きはテンポの緩い本ばやし「松ばやし」「南蛮ばやし」、帰りはテンポの早い帰りばやし「御琴ばやし」「せのおばやし」を演奏。

桜を引き立てるように、会員もピンク色の法被に、花笠をかぶり、華やか。花見客が写真に収めていた。

観桜期に合わせた演奏は5年目。小松友衛会長は「満開の桜を見ながらの巡行は初めて。高遠ばやしはまつりのはやしだから、自分たちも楽しんでいる」と話した。

高遠ばやしは8つの町内に残り、それぞれが独自の曲を持つ。

16日も午後7時から、巡行がある。雨天中止。 -

宮田小防犯教室

宮田村宮田小学校は12日、全校対象の防犯教室を同校体育館で開いた。村駐在所の中田祐記さんと廣田哲也さんを講師に、不審者に遭遇した場合の対処法を実践交えて学習。万が一の場合「助けて、助けて」と繰り返し大声で周囲に知らせることが大切と学んだ。

中田さんは「助けて」と1回叫ぶだけではダメと指摘。周囲に分かってもらうまで「大きな声で助けを求め続けて」と話した。

学年ごと「助けて」と発声したり、携帯している防犯ホイッスルを吹いてみる練習も行った。

「お父さんが交通事故にあったから一緒に病院に行こう」と迫ってくる不審者を想定して、児童の代表が対処してみる場面も。

手をつかもうとする相手に「イヤだ」と断わり、迅速に逃げる対応をみせた。

中田さんは児童の質問にも答え「何を言われても知らない人にはついていかない。連れ去られそうになったら、すぐに近くの家へ逃げ込み、助けを求めて」と呼びかけた。

全校児童はこの日の下校時に、地域に点在している「安心の家」をまわってあいさつし、何かの場合に逃げ込む意識を再徹底した。 -

手良小学校の学童クラブ開所

伊那市内で12番目となる学童クラブが開所した手良小学校で11日夜、同クラブの入所式が開かれた。入所した1年生を中心とした児童17人とその保護者ら計約40人が集まり、開所を祝った。

手良地区の住民からの要望で学童クラブを開所。留守家庭児童の保護と健全育成のため放課後の同児童たちの居場所づくりを目的に設けた。同小学校体育館のミーティングルームを改修し、クラブの教室を設置している。

入所式で北原明教育長は「上級生が先頭になって楽しいクラブをつくって」とあいさつ。植木行雄校長は「クラブが充実するよう地域、市、学校が連携を取っていきたい」と話した。

クラブ指導員の女性は「上級生が小さな子の面倒をよくしてくれる」と感想。クラブの教室で宿題をこなし、学校の体育館や校庭で野球やドッジボールなどをして遊んでいるという。

児童クラブは、1983(昭和58)年に伊那小学校で初めて開所。現在、高遠町、長谷を含む全15小学校のうち、伊那西、新山、高遠北小学校を除いた12校に同クラブがある。

体育館に表札を設置する北原教育長と植木校長ら -

駒草会民謡発表会

駒ケ根民謡友の会、三味線晴駒会、雪輪民謡会主催の第21回駒草会民謡発表会が8日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた=写真。約50組の出演者は緊張した表情で次々にステージに登場し、三味線や尺八、笛太鼓などの伴奏に合わせてそれぞれ自慢ののどを披露した。この道数十年というベテランから今日が初舞台という初心者まで、日ごろのけいこの成果を発揮しようと精いっぱいの歌を響かせた。客席の参加者らは時折手拍子を取ったりながら歌声に聴き入っていた。

上伊那各地の民謡クラブの賛助出演などもあり、ステージと客席が一体となって民謡づけの一日を楽しんでいた。 -

満開の桜の下で伊那節まつり

伊那市中央区にある伊那公園の「伊那節発祥之地」石碑前で11日、伊那節まつりがあった。48回目を数え、伊那節保存会員9人が保存会独自の伊那節「伊那の華」を披露した。

まつりには伊那商工会議所議員、市関係者、伊那公園桜愛護会員ら約50人が参加。

あいさつに立った向山公人会頭は、地域住民らに喜ばれる公園づくりや、伊那節が歌い継がれることを祈った。

そのあと、雨がぱらつく中、保存会員は太鼓や三味線、歌に合わせ、扇を使った振り付けで伊那節を踊った。

石碑は60(昭和35)年4月、伊那節発祥の地を広く知ってもらおうと市・伊那商工会議所が建立。伊那節を後世に伝えようと例年、桜の開花時期に合わせてまつりを開いている。

◇ ◇

伊那公園桜愛護会(伊藤一男会長)は15日午前11時縲恁゚後4時、伊那公園で「健康歩道を歩き・太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しみながら食事をする会」を開く。

午前11時からの太鼓演奏には、地元の小出太鼓、伊那太鼓が出演。また、足裏のつぼを刺激する健康歩道で、正しい歩き方を指導する。午後1時から、カラオケを楽しむ会を開く。参加は自由。

公園内にはソメイヨシノを中心に、13品種302本が植えられ、ほぼ満開を迎えている。 -

伊那ビジネス専門学校で入学式

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢清美校長)は11日、07年度の入学式を同校で開いた。上伊那を中心に9人(情報経理学科8人、OAビジネス学科1人)が入学し、それぞれの学校生活をスタートした。

入学生代表で堀越悠香さん(18)=駒ヶ根市=が「本校の学生としての自覚と誇りを持って校則を守り学業に専念する」と宣誓。三沢校長は「なぜ学ぶのか自分自身で考え、を意識しながら勉学に励んで」と訓辞を述べた。

同校は、来年度から地域のニーズに答え情報経理学科に「パソコンエンジニア」「医療秘書」のいずれも2年制の新コースを設立する予定。パソコンエンジニアコースについては、本年度から試験的に内容を反映したカリキュラムを組んでいる。

また、学校施設内のバリアフリー化が済み、本年度は入学生9人のうち2人の障害者を受け入れてもいる。 -

矢沢たえ子さん(56)東伊那

群馬県の「日本絹の里全国まゆクラフトコンクール」に初めて「食育(いただきまーす)」で応募、いきなり最優秀を受賞した。「

普通なら捨ててしまうような、小さく形の悪い繭を見ていると、いろいろなアイデアが湧き、楽しく作った。コンクールのために作ったのではなく、たまたま、応募したら、最優秀になった」。

「食育」は祖父母、両親、子どもたちの家族6人がちゃぶ台を囲んだ食事風景と、市の職員がボードを使って食育について説明しているシーンを描いた。

献立はご飯、みそ汁、焼き魚、煮物など純和食を再現した。まゆ人形の着ている洋服も手作り、おじいさんは作務衣、お母さんは割烹着、子どもはTシャツと工夫した。

「『食育』という現代的テーマをまゆクラフトでアピールした。細かい所まで丁寧に作ってある」と評価されたという。

1950年東京生まれ。25年前、夫と2歳と3歳の息子2人と東伊那に移り住んだ。

まゆクラフトに関心を持ったのは6年前。東伊那のシルクミュージアム立ち上げに向け、まゆクラフト学習会の募集があった。「繭をまともに見たのも初めて。形がかわいい」とすっかり気に入り、動物や簡単な花づくりを体験し「自分に合っている」とのめりこんだ。和裁や洋裁、ぬいぐるみ作りなど、生来物作りが好きだったこともあって、まゆクラフトにはまった。

作品づくりを重ね、きれいなバラ、バラらしいバラが作れるようになり、大作のブーケにも挑戦した。

シルクミュージアムに地域のお年寄りからミニちゃんちゃんこが寄贈され、それに合う顔を作ったのが、人物づくりの始まり。「形の悪い繭、不ぞろいの繭を見ていると、それぞれの繭の表情が想像力をかき立てアイデアが生まれてきた」。

「食育は昨年調理師免許を取るために食育について勉強したことから、関心があった」。

これからは「一流の人に使ってもらえるような、最高のブーケを作りたい」。 -

ジュニアマイスターに認定

一定以上の数と水準の資格を取得した生徒に与えられる全国工業高等学校長協会のジュニアマイスター(シルバー)に駒ケ根工業高校(本間秀明校長)の電気科3年上山弘晃君(18)=飯島町、情報技術科2年福島裕也君(16)=飯島町=の2人が認定された。6日、本間校長が全校生徒の前で2人に認定証を伝達した=写真。福島君は同校で初めての1年生時点での認定。2人は「将来は電気工事会社に就職して取得した資格を生かしたい」「今後もさらに資格を取得してゴールド認定を目指し、その中から特に選ばれる特別表彰もできれば取りたい」と話している。

-

「上伊那の太平洋戦争」を記録に

「写真記録・上伊那の太平洋戦争」を8月に発刊する予定のしなのき書房(長野市)は、昭和初期から終戦後の昭和30年までに上伊那で撮影された写真(風景、風俗、学校など)を広く募集している。

同書は「写真記録・信州の太平洋戦争シリーズ」として発刊されるもので、悲惨な太平洋戦争の記憶を風化させないようにと、「ふるさとの戦争」の写真約400枚を収録。・ス時代を証言する貴重な郷土資料・スとして後世に伝えられる。

編集協力は上伊那郷土研究会、収録対象地域は上伊那限定。A4判、上製本、248ページ。主な内容(予定)は

▽今に残る戦争遺跡▽高まる軍靴の足音▽昭和初期の教育▽日中戦争から太平洋戦争へ▽戦時下の教育▽銃後のくらし▽満州開拓を目指して▽敗戦からの復興▽伊那飛行場竏秩B

応募締切は5月上旬。連絡を受けてから同社が直接取材に訪れる。協力者には謝礼が出る。

問い合わせはしなのき書房(TEL026・284・7007)林さん。 -

由緒ある名水を宮田城址に、保存会が水場整備

宮田村北割区の住民有志でつくる宮田城址保存会(春日甲子雄会長)は、400メートルほど離れた上流の沢から引水して水場を整備した。かつて水の確保に苦しんだ区民を救った歴史ある名水でもあり、検査結果も良質で飲用可能。「長命水(ちょうめいすい)」と名付け、散策などに訪れた人の一服の・ス清涼剤・スになればと会員は話している。

春日会長によると、水源の南沢(城の沢)は、かつて水が乏しかった北割区南西部の集落に水を分配。「十貫水(じっかんみず)」と呼ばれ地域を潤したという。

中世の山城である宮田城を後世に伝えようと取り組む同保存会。登城ルートを再興するなど住民が憩えるよう整備を進めているが、水場も昨年10月末からコツコツと手作業で設置準備を進めてきた。

車は途中までしか入れないため、水源用タンクや石製の水受けなど、重い荷物も人力で背負って山道を運搬。 急斜面の導水パイプ設置など難工事の連続となったが、協力して完成にこぎつけた。

「みんなの力があってこそ」と春日会長。今後も気軽に訪れてもらえるよう、各種整備などを計画している。 -

こども相談員が業務開始

今月から宮田村教育委員会が設けた「こども室」に9日、専任のこども相談員1人が着任。業務を開始した。保育、小、中学校、高校とつながっていく子どもたち、そして保護者を支援。相談業務のほか現場も歩き、親子の悩み、困りごとに耳を傾ける。

相談員は村教委の臨時職員で、同教委の窓口が開いている平日は常勤する。

採用された沼野恵子さん=大田切区=は、元幼稚園教諭で長野市内の子育て支援センターに勤務した経験も。

3人の子どもの母親として宮田村の「まほうのくれよん」をはじめ各地の育児サークルの設立にも関わっており、子育ての悩みや相談にも通じている。

今後は既設の教育相談員やこども室の3人の職員らと連携をとりながら業務を進めるが、当面は入学前の子どもたちの支援が中心となりそうだ。

新井洋一教育長は「できるだけ気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけて」と期待。

沼野さんは「顔を早く多くの人に知ってもらい、経験を生かしてパイプ役として役に立てれば」と話した。 -

世界的な音楽家が宮田村に活動拠点

世界的なビオラ奏者で東京音楽大学の学長も務めた兎束俊之さん(67)が宮田村に移住し、活動拠点となる音楽施設を備えた自宅を駒ケ原(新田区)に新築する。6日は現地で着工の地鎮祭があったが「世界中の音楽仲間が集まる。地域にも開放して、宮田から音楽の文化をさらに花開かせたい」と兎束さん。村も文化の里構想を持っており、関係者は一流音楽家の広がる夢に期待を寄せている。

兎束さんは、宮田村を拠点に国内外の有能な演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の結成に尽力。

5年目を迎える現在も音楽芸術監督として団員を率い、演奏会を精力的に開くなど、一流の音楽を伊那谷に伝えている。

何度も足を通わせるうちに、山々に囲まれた静かな土地柄にほれこみ、東京都内から移住することを決意。

いくつかの候補から2つのアルプスを望み、近くにサクラ並木がある駒ケ原を選んだ。

「音楽を語り、演奏する一生のすみ家にこんな良い場所はない」とお気に入り。

約650坪の敷地内に自宅を建設し、30畳ほどの演奏サロンも併設。交流拠点として、住民と音楽家が気楽にふれあえる接点にしたいとも構想する。

「仲間と演奏し、住民の皆さんに聴いてもらえたら。将来は宮田村でビオラの国際コンクールも開きたい」と夢は広がる一方だ。

完成は夏以降の予定。清水靖夫村長は「子どもたちにも感動を与えるアンサンブル信州は宮田の財産。兎束さんの夢に村も応援していきたい」と話した。 -

如月会生け花展

生け花の7流派が集う如月会(保科百子会長、101人)は第50回生け花展を駒ケ根駅前ビル・アルパで8日まで開いている。会員が心をこめて生けた大作3点、中作2点を含む85点の作品が並び、華やかな色と香りで会場を包んでいる。保科会長は「季節を感じられる作品を心掛けた。伝統文化の素晴らしさを感じてもらえたらうれしい」と話している。展覧会に合わせて咲かせたサクラなどをあしらったかれんな作品の数々に、訪れた人たちは「きれいだね」「素敵だね」などと話しながらじっくりと見入っている=写真。

入場無料。8日の開場時間は午前10時縲恁゚後4時30分。

2710/(月)