-

【茶道・表千家教授 日本画家 稲葉治雄さん】

茶道教授は世に多いが男性の竏窒ニなるとかなり珍しい。

「習い初めたのは20歳くらいのころでしたが周りは女性ばかりでね。やっぱり恥ずかしかったものですよ」

当時、日本画の手ほどきを受けていた同じ赤穂に住む佐藤雪洞画伯の家を訪ねた時、細君の表千家教授、宗玄さんが思いがけず抹茶をご馳走してくれた。

「生まれて初めて味わった抹茶でしたが、いいものだなあ、と思いましたよ。それまで茶道のことはまったく知らず、人が『お茶をしてきた』と話しているのを聞いて『お茶を飲んできた』なら分かるが変だなあ、などと考えていたほどでした。今思えば、あれは茶道を習いに行った帰りだったんですね」

教室に通い始めるとどんどん茶道が楽しくなり、上達も人一倍早かった。茶道に関するさまざまな書物も読み、日本文化全般への造詣も自然と深まった。本の中には名古屋在住の吉田尭文宗匠の著作もあり、いつか教えを受けたいものだと考えていたところ、折り良く飯田線に快速電車が走るようになって名古屋への日帰りが可能になったことから、手紙を書いて直接の指導を懇願した。

「どうせだめだろうと半ばあきらめていたら、しばらくして返事が来ましてね。本当は紹介者が必要だが特別に許可する竏窒ニ書いてきてくださったんですよ。熱意が通じたんでしょうかねえ。うれしかった」

5年間通った尭文宗匠の教室では「徹底的に基礎を教わった。ただ茶わんを持つだけの所作でも、ひじの角度が悪いと指摘されたりしたものです。おかげで美しい所作の大切さを学ぶことができました。茶は決まった手順通りにやればそれでいいというものではない。人それぞれの体に合わせた美しさを考えることが大切なんです」

30歳代後半になって自分の教室を開いた時にも、形より心を伝えることを心掛けた。

「茶道の心は・ス思いやり・スですね。千利休の言葉に『仏に供え、人に施し、我も飲む』とあるように、自分をおいてまずほかに心を配る。茶道に限らず、こうした心構えを忘れたくないものです」

長きにわたって多くの弟子を送り出してきたが「このところ茶道人口が減っているのが少し寂しいですね。私の若いころには教室が人でいっぱいになり、深夜近くまでもやっていたものです。茶道の素晴らしさがあらためて見直されて、そういう時代がまた来てくれればいいですね」。

(白鳥文男) -

全国小中学生俳句大会、宮田小から特選含む3人入賞

宮田村宮田小学校2年の町田笑子さんの句「まっかだなほっぺのようにサクランボ」が、上水内郡信濃町教育委員会が主催する「小林一茶全国小中学生俳句大会」で特選に選ばれた。同じく2年の浦野咲紀さん、小松倫果さんも入選。日常の風景を見て感動したことを俳句にして詠むのが大好きな3人は、そろっての受賞を喜んでいる。

6回を迎える同大会には全国各地の小中学生から5395句もの応募があった。

町田さんの俳句は最高賞である特選の91句のひとつに選ばれ、浦野さんは「とどかないたかいところにいいりんご」、小松さんは「おつきさまくるまのあとをついてくる」の句でそれぞれ入選した。

「自然を見たりして、ドキドキするとよく俳句をつくる。言葉を探したり考えたりするのが楽しい」と3人。

特選の表彰式は、小林一茶誕生日の5月5日に同町で開く一茶まつりで行なう。 -

飯島女声コーラス(林孝子会長、17人)

「誰でも知っている、親しみやすい曲で構成。多くの人に聞きに来て欲しい」-。

飯島町の飯島女声コーラスは結成30年余、初めての演奏会「第1回飯島女声コーラス演奏会」を4月14日午後6時30分開演、飯島文化館で予定する。演奏曲目も決まり、ポスター、チラシも完成、町内の公共施設、商店などに掲示され、PRしている。一般700円、小・中学生400円のチケットも販売中。

演奏会は3部構成。オープニングは季節に合わせ「さくらさくら」。第1部「祈り」はアメージンググリース、アヴェマリア、第2部は「亜麻色の髪の乙女」「未来」「ベストフレンド」「ジュピター」などポップスを集めた。

第3部は「ふるさと」「おぼろ月夜」「冬景色」など、ふるさとの四季を歌でつづる。 男声四重奏のこもれびカルテットも友情出演し、演奏会を盛り上げる。指揮は指導者でもある平沢誠さん(伊那市)、伴奏は松沢美由紀さん(伊那市)。

同コーラスは飯島中央公民館活動の一環として発足。以来女声3部合唱で、合唱曲や童謡、ポピュラーなど幅広く練習し、母親コーラス祭や上伊那コーラス交歓会、町芸能祭、町こども音楽祭などで練習の成果を発表してきた。初の演奏会は「メンバーの心が1つになり、単独で演奏会をしようという気運で高まったから」(林会長)という。

4年前から、同コーラスを指導する平沢誠さんは伊那混声合唱団員で、ボイストレーナー。平沢さんは「4年前と比べ、各段に進歩し、これなら、単独演奏会でみなさんに聞いていただけると自信を持った。メンバーは声が素直で、年齢を感じさせない、若々しい魅力的なハーモニー。後1カ月、集中した練習で完成度の高いものにしたい」と話す。

林会長は「本当に歌うことが好きな人が集まった。7、8年前に、10人位に会員が減少し、存続の危機もあったが、若い人たちに入っていただき、危機を脱した。良い指導者に恵まれ、長続きし、気心の知れた仲間同士、和気あいあいで活動している」と話す。

発足まもなく入会した30年選手の上山静子さんは「歌が好きで続けてきたが、加齢とともに低い音が出にくく、音域が狭くなったが、声が出る限り続けたい」と話す。

メンバーは次のみなさん(敬称略)

▽ソプラノ=伊藤恵子、伊藤由美子、岡本美佳子、加納常子、北沢寿子、林孝子、宮下昌子▽メゾソプラノ=吉川恵子、清水朝子、原君子、平栗定子、望月敏江▽アルト=上山静子、斉藤由美子、千村千江子、野村循子、藤沢敏子

問い合わせ林さん(TEL86・2857) -

上農園芸学科課題研究報告集が完成

南箕輪村の上伊那農業高校園芸学科はこのほど、3年生の課題研究報告集をまとめた=写真。

報告集は各学科の3年生が1年間かけて取り組んできた研究の成果をまとめたもので、例年各学科ごと作成している。園芸学科では、3年生42人が20テーマの研究に取り組み、観賞植物コース、植物育種コース、食用植物コースごとに掲載した。

観賞植物コースの池上愛美さん、小林晶子さんは「花の大辞典2006 In JOHNO」と題して学内にあった草花65種類を調べ、ホームページ上で検索できるようなシステムを確立した取り組みを紹介。また、抑制キュウリの施肥試験の成果をまとめた植物育種コースの高坂奈緒美さんは「夏はハウスの中での作業が蒸し風呂状態で大変だったが、研究は良い結果が出てみんなで良い経験ができた」と振り返った。

報告集はカラー刷りとなっており、本年度は約100部を印刷する。3年生に配布するほか、来年研究に取り組む2年生が参考資料用としてストックするという。 -

子育て講演会

駒ケ根市教育委員会は10日、子育て講演会をアイ・パルいなんで開いた。子どもを持つ保護者や学校関係者など約150人が集まり、東京大学大学院教育学研究科教授の汐見稔幸さんの講演「今、子どもたちのためにすべきこと竏・1世紀に飛躍する子どもを育てる」に耳を傾けた。

汐見さんは「1970年代後半から、外で子どもが遊ぶ声をぱったりと聞かなくなった。いじめや不登校などの問題が大きくなったのはそれ以降だ」と話した=写真。「外での遊びはもう一つの学校。体や頭を育てる大切な存在だ。知的能力の向上に必要な体験の幅と豊かさの基礎がないから、考えたり工夫したりする子が少なくなってしまった。現代の日本では小学生が一番勉強している。その時こそ、もっと豊かに遊ばせるべきだ」と強く訴えた。 -

スプリングコンサート 児童の歌声響く

伊那市生涯学習センターで10日、市内の小学生らが出演する「スプリングコンサート」(NPO法人クラシックワールド主催)があった。合唱クラブなど6団体がそれぞれ息の合った歌声を会場に響かせた。

曲目は「千の風になって」「さくら さくら」など唱歌やポップス。ステージに立った小学生は大きな口を開け、元気いっぱいに歌った。

伊那小学校合唱団は「ハナミズキ」など3曲を選曲。「未来へ」では、6年生が一人ずつ夢を語り「悲しいとき、さみしいときに歌うと、そういう気持ちがなくなる」と紹介した。

会場300席を埋めた観客からは、温かい拍手が送られた。 -

箕輪町郷土博物館

「山口進」特集展示

箕輪町郷土博物館で10日、長岡出身の版画家・山口進の特集展示が始まった。

茅野市の茅野市美術館で、20世紀に信濃画壇で活躍した諏訪・伊那地域出身作家の青春期を追った特別企画展「信濃美術の青春」(会期10日縲・5日)に、町郷土博物館が所有する山口進の20代後半に描いた油彩画3点が展示されていることに合わせ、特集展示を計画した。

山口進は1897年に長岡に生まれ、画家を目指して23歳で上京。版画展、油彩展などさまざまな展覧会に出品して入選を重ね、29歳で帝展に油彩画を初出品し、初入選を果たす。その後、版画が制作活動の中心となり、日本版画協会の役員を務めるなど活躍し、1983年に86歳で亡くなった。

版画家として知られるが、油彩画も描いているので見てもらおう-と、若いころから晩年の83歳の作品までを年代を追って展示している。展示は25日まで。博物館では「作風の違いなどを見てほしい」と話している。 -

看護大卒業式

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は10日、学部卒業式、大学院修了式を開いた。学部生87人と大学院博士前期(修士)課程修了生8人、博士後期(博士)課程修了生3人が深山学長から卒業証書、学位記を受け取り、思い出多い駒ケ根のキャンパスを巣立った。

学部卒業生代表の齊藤真奈美さんは「4年間にかけがえのない多くのものを得た。支え合い、励まし合いながら共に過ごした仲間とも離れるが、これからも忘れることはない」、大学院修了生代表の浅野久美子さんは「大学でまたひとつ大きな成長を遂げることができた。今後は臨床、研究の場で、より専門的な質の高い看護を提供していきたい」とそれぞれスピーチした。深山学長は「困難に遭った時には一人で悩まず先輩に相談し、途中であきらめずに看護職としての自立を目指してほしい」と激励の言葉を贈った。 -

アンサンブル信州in宮田スプリングコンサート

宮田村を拠点に国内外の演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」(同育てる会主催)のスプリングコンサートは10日、村民会館で開いた。昼夜2回の公演に500人以上が訪れ、一流奏者の演奏を堪能。昼の部は子どものためのコンサートとして開き、各弦楽器の音色の違い、それが集まった時の音の広がりも分かりやすく伝えた。

前東京音楽大学長でビオラ奏者の兎束俊之さんら同合奏団を代表する5人の共演。

バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスにピアノが加わり、シューベルトの5重奏曲などを演奏した。

「子どもたちに一流の音楽を」が同合奏団の設立趣旨。室内楽シリーズ5回目の今公演でも昼の部は低料金に設定し、親子連れに配慮した。

弦楽器に親しんでもらおうと、重奏曲の他に独奏曲も用意。楽器の紹介もあるなど、子どもたちにも分かりやすい内容となった。

夜の部は本格的な室内楽にファンも酔いしれ、カーテンコールの拍手が鳴り響いた。 -

子どもたちの心の合作、こころのうた展12日から

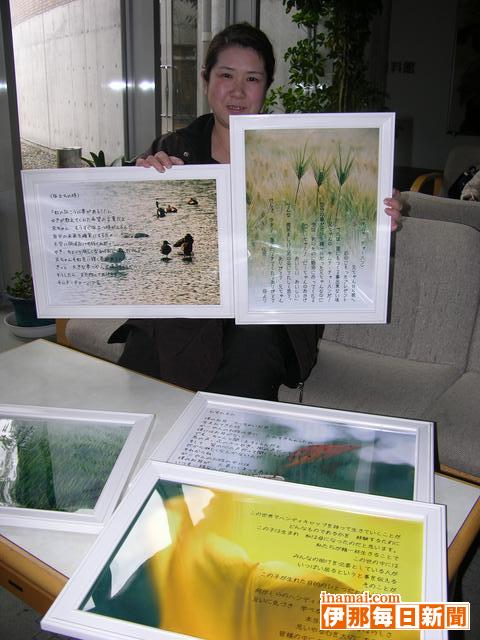

宮田村の障害を持つ子どもと親の会「おーぷん・はーと」は12日から、「こころのうた展縲恊Sの詩が聞こえるよ」を同村の福祉交流施設なごみ家で開く。春から伊那養護学校に進学する宮田中学校3年の石澤昌樹君、同養護学校2年の加藤征央君が作った詩に伊那北高校写真部の川村尚介君が写真を寄せて、新たな作品に仕上がり展示する。子どもたちの心と心の合作に関係者は「見て感じてほしい」と話している。

60点を展示。石澤君や加藤君、そして家族らが今まで綴ってきた詩に、川村君が感じた思いを重ねて写真を撮影、編集した。

石澤君の母礼子さん=大田切区=は「写真がすごくいいから、詩が10倍にも染み入ってくる。子どもたちの素直な気持ちが現れていると思う」と話す。

小学校3年の頃から、口頭で詩をつくるようになった石澤君。

今回は中学校卒業記念の展示でもあり、誕生からの心の成長の記録が作品にあふれる。

「障害児は表現することが上手じゃない。が、見つめた時に本当にすばらしい表現をする。そんなことも感じてもらえたら」と、理解しあう一助になればと礼子さんは期待を寄せる。 -

看護大卒業記念植樹

卒業式を翌日に控えた駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)で9日、看護大交流市民の会(木下和好運営委員長)と卒業生らが卒業記念のシダレザクラを植えた。キャンパス内にある緑地「有酸素運動研究コース」の一角に集まった約100人の学生が代わる代わるシャベルを手にし、4年間の学園生活の思いを込めてサクラの木の根元に土をかけた=写真。

木下委員長は「サクラは年がたつと大きくなっていい花を咲かせてくれることだろう。卒業しても時折ここを訪ねて花を見てほしい」とあいさつした。卒業生を代表して若林佑季さんは「入学時からいろいろと支えてくれた皆さんとともに記念植樹ができてうれしい。卒業していつかここに足を運んだ時、このサクラを見て4年間学んだことを思い出したい」と礼を述べた。

同コース内には第1回卒業記念の1999年から毎年1本ずつ植えられたシダレザクラの木が並んでいる。

卒業式は10日午前10時30分に行われる。 -

宮田小学校でトビの放鳥、卒業控えた6年のやさしさに応え

体を傷め飛べなくなっていた野鳥を保護した宮田村宮田小学校6年生のやさしさに心打たれ、県野生鳥獣救護ボランティアの小口泰人さん=駒ケ根市=は9日、同小を訪れて、同じ時期に保護し元気になった「トビ」の放鳥を児童に見せた。立派に羽ばたき自然に帰っていく姿に、自分たちの保護した鳥の回復も祈りながら、子どもたちは歓声をあげた。

6年生の男子6人は2月中旬、学校での清掃中、同校中庭で弱っている「ツグミ」を発見。他の児童も駆けつけ、探してきたミミズなどのエサをやった。

介抱し「ピーちゃん」とも名付けて一晩過ぎたが、回復が望めなず学校を通じ小口さんに保護を頼むことに。

現在は徐々に回復しているが6年生の卒業までに放鳥は間に合わないため、小口さんの配慮でかわりにトビの放鳥を宮田小の校庭で行なうことにした。

保護に関わった6年生を中心に、普段から野鳥に親しんでいる1年2組の児童らも一緒に息をのんで見守ったが、元気に飛んでいくと「すごい」「やったー」と大喜び。

ツグミを最初に発見した松田優太君、高坂洵也君、金安俊哉君は「元気になって良かった。ピーちゃんも早く直って」と話した。

小口さんは「トビも巣立った。6年の君たちも元気に巣立てよ」と言葉を寄せた。 -

秋葉街道発掘調査隊長 高坂英雄さん(60)伊那市

伊那市長谷に昨年2月、地域に眠る観光資源を活用しようと「秋葉街道発掘調査隊」が発足。公募や元文化財専門委員ら約30人で構成される。

秋葉街道は静岡県浜松市に続く古道で、秋葉神社参拝に使われた。江戸時代の絵図をもとに、地元の公民館や県立図書館などに残る資料と照らし合わせながら、1年かけて道筋を確認した。

長谷の非持縲恪a口は湖底に水没しているため、代替ルートを確保。散策マップを作成し、観光ルートとして活用する。

「知らんことばっかりで、調べていくうちにどんどん興味がわいてきた。絵図と今、残っている集落の位置が合っていて、おもしろい」。また、歩くことで四季折々の景色の良さに改めて気づいた。

車社会で利便性、経済性が優先され、信仰の道として親しまれた秋葉街道の関心が薄れていく中で、子どもたちに伝え、地域おこしへつなげていこうという思いを強くした。

2月下旬、長谷黒河内縲恷sノ瀬の約2キロ区間で、秋葉街道を整備した。隊員は弁当と水筒を持参し、下草刈りや歩行者の安全を確保するためのロープ張り、岩入沢への仮橋設置などに取り組んだ。

斜面がきつく、足場が悪い個所もあったが、隊員はつるはしやなたなどを使い、人が歩けるように黙々と作業をこなした。

「疲れたけど、楽しかったね」「静岡県の秋葉神社へ参拝に行こうよ」と口々に話す。

隊員は年齢も、立場も違う。「一銭の徳にもならない作業だが、一緒にやろうと協力してくれる仲間がいることはうれしい」。

秋葉街道を軸に、熱田神社、中央構造線、守屋貞治の石仏などの名所を結びつけ、さらに、ハナモモなども植え、桜、ツツジ、モミジと季節ごとに変わる風景を歩いて楽しめる「花街道」ができたらと構想を練る。

痛ましい事件が起こる世の中。「自分さえよければ良い」という傾向がある。

今後も整備は必要になる。作業を通じて、思いやりの心、助け合いの精神をはぐくんでもらえたらと願う。

村づくりは、豊かにしようという思いの繰り返し。「魅力があって、生活が成り立てば、住みたい人はいる。ただ待っていても、何も良くならない。だれかがやるだろうと思っていても進まない。ここに住む以上、住んでいて良かったと思える地域にしたい」

澄み切った青い空、木々の緑、地域に広がる花…。地域住民も、観光客も引きつける、そんな地域を夢見ている。

(湯沢康江) -

長谷中で球技クラスマッチ

伊那市の長谷中学校(西牧健史校長、55人)で8日、バスケットボールのクラスマッチがあった。全校生徒と職員が参加する小規模校ならではの球技大会。チーム一丸となって優勝を目指し、本年度最後のスポーツ行事を楽しんだ。

男女別のリーグで総当たり戦を展開。チームは、各学年(1学年1クラス)、職員ごとで構成のそれぞれ5チームが出場した。男子リーグについては、学年の力の差を補うために最大6点のハンデキャップを設けて対戦した。

ボールを手にすると一気にゴールへ向かって走り得点を重ねるなど攻守の入れ替わりの早い試合を繰り広げた。大会は、優勝のほか、クラスの応援の勢いを評価する賞もあり、各スラスが応援旗を会場に取り付け、「ナイスシュート」「気にするな」などと友人の名前を呼びながら声援を送った。

西牧校長は「小規模校なので、学年の枠を越えて皆で和気あいあいと楽しむことができる。私たちも単なるお楽しみでなく真剣にプレーしている」と試合に参加していた。

全校クラス対抗のクラスマッチで熱戦を繰り広げる -

彩洋画研究会が第4回彩展

伊那市のぺアーレ伊那油絵教室の受講生でつくる彩洋画研究会の第4回彩展が8日、県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。個性を大事に描いた力作52点を展示している。

同じ講師が指導する曜日の違う2つの教室の受講生が一堂に作品を発表しあう06年度の集大成の展覧会。

受講生21人は経験年数も1年から10年近くまでさまざまだが、50号を中心に1人1点から3点出品した。展覧会に向けて制作した作品が主で、国内外の風景や人物、静物などがある。

06年度前期まで指導した故・池上恵さんの遺作、後期から指導している冨成勇夫さんの作品も展示している。

講師の冨成さんは、「仲間でいい意味で競い合い、励まし合い、皆、力いっぱい描いている」と評価。代表の橋爪昇さんは、「個性が出た力作だと思う。精一杯やったところを見てほしい」と話している。

展示は11日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

中沢小6年生を送る会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で7日、6年生を送る会が開かれた。卒業まであと2週間となった6年生に残り少ない小学校生活の思い出にしてもらおうと、在校生が学年ごとに趣向を凝らした歌や踊りなどを披露し、手作りのプレゼントを贈ったほか、花のアーチと紙吹雪で6年生の卒業を祝った=写真。

2年生は6年生を詠んだ俳句を大きな紙に書いて披露。「運動会 かけっこ速い すごかった」、「児童会 みんなをまとめてくれました」などと読み上げ、手作りのポップコーンをプレゼントした。在校生らはそれぞれ「お世話になりました。中学へ行っても元気で頑張ってください」などとメッセージを贈って感謝の気持ちを伝えた。

6年生は3部合唱で『広い世界へ』を歌い、感謝の印に竏窒ニ手作りのしおりとぞうきんを在校生に贈った。

市内の5小学校は20日に修業式、22日に卒業式をそれぞれ一斉に行う。 -

宮田小が全国教育美術展で学校賞

宮田村の宮田小学校が全国教育美術展(財団法人教育美術振興会主催)で地区学校賞(県教育委員会賞)を受賞。3年の渋谷茉璃乃さん、2年の橋爪優君、池田拓郎君は特選、3年の土田玲央君、池上遥香さん、2年の町田笑子さん、堀井満里奈さんは入選し、県内の小学校を代表する輝かしい成績を残した。

66回目を迎え国内で最も伝統ある子どもの絵の展覧会に、同小からは2、3年生の33人が出展した。

各都道府県で小、中学校、幼稚園・保育園各1校のみの地区学校賞としての評価は、特選、入選者をはじめとして全児童ののびのびとした豊かな表現力が認められた結果。

野溝和人校長は「受賞は子どもたちのやる気にもつながる。来年度も色々な形でつなげていきたい」と、児童の頑張りを喜んでいる。 -

野菜栽培の経験を劇に、世話になった人へ感謝して

野菜の栽培、販売を経験するなかで「誰かの役に立ちたい」と想いをふくらませてきた宮田小3年2組が8日、世話になった地域の人たちを招いて感謝の会を開いた。

お礼をこめて歌などを発表したが、・ス原点・スに立ち戻り農作業や店頭でじかに接客販売した経験を劇にして上演した。

・ス豆トラ・スを使って一生懸命に畑を耕した風景から、消毒、草取り、水やり、収獲、販売まで各班ごと思い出深かったことを再現。自分たちが作ったものが育ち、実って、買ってくれるまでの喜びを表現した。

野菜の売り上げ金で「役に立とう」と考えていたが、地域の人と接し、デイサービスの高齢者と交流するなかで、それより大切な「心」の存在も見つけたと発表する姿も。

「ぼくたちは最初お金のことばかり考えていたが、心で役に立てて良かった」とある男子。「野菜を買ってくれた人から手紙をもらった。それだけでも役に立てたんだって思う」と女子の一人。

37人の子どもたちは振り返ることで、地域の支え、社会の輪を自然のうちに実感。改めて協力してくれた人への感謝の想いを募らせた。 -

新山小でキノコの駒打ち体験

伊那市の新山小学校(行田喜信校長、55人)で8日、地域住民を講師に招いたシイタケなどのキノコの駒打ち体験学習があった。児童らは、今秋の収穫を期待しながら、木槌などを使ってトントンと小気味よいリズムで種駒を植菌していった。

キノコ栽培をしている地元住民からの呼び掛けで開いた、同小学校では初めての取り組み。農家の北原好道さん(68)ら5人が学校を訪れ、児童たちに作業方法を教えながら一緒に駒打ちを楽しんだ。

ナメコ、クリタケ、シイタケの3種類を植菌した。6年の間沢亮太君(12)は「自分の家でも栽培しているが、学校の皆や地域の人とできたことが嬉しい」と感想。北原さんらが用意したクルミ、ヤマザクラ、クリなどの木65本に種駒約2500個を打ち付けていった。

原木からは早ければ本年秋にはナメコが収穫できる予定。クリタケ、シイタケは、来年の秋の収穫になるという。 -

東伊那小6年生を送る会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で6日、6年生を送る会が開かれた。在校生が学年ごとに趣向を凝らした出し物を披露して、もうすぐ卒業する6年生を楽しませた。ひな壇に座った6年生20人に向けて児童らはそれぞれ歌や踊り、俳句などを披露し「今までいろいろ教えてくれたり面倒を見てくれてありがとうございました。中学へ行っても頑張ってください」などと感謝のメッセージを贈った。

2年生は6年生への思いをこめた俳句を発表。「高烏谷で助けてくれてありがとう」「お祭りで声掛けてくれてありがとう」などと読み上げ、手作りのポップコーンをプレゼントした。3年生はヒゲダンスのリズムに乗せてフラフープや輪投げの技などをユーモラスに披露し、6年生らを大笑いさせていた。

楽しませてもらったお返しに竏窒ニ6年生はリコーダー合奏『茶色の小瓶』と合唱『広い世界へ』を演奏。残り少ない小学校の思い出に、在校生とともに楽しいひとときを過ごした。

同小をはじめ市内各小学校の卒業式は22日に一斉に行われる。 -

公衆衛生専門学校で卒業式

歯科衛生士を育成する伊那市の県公衆衛生専門学校伊那校で7日、06年度卒業式があった。保護者や教員、後輩などが見守る中、16人の卒業生が卒業証書と専門士称号を受け、友人との別れを惜しんだ。

白井祐二学校長は「学校で学んだものは基礎。これから更なる勉強を重ね、医療人として成長してほしい。ともに学んできた友は貴重な財産。壁にぶち当たった時には自分を信じ、焦らずに一歩一歩切り開いていってほしい」と卒業生を祝福。

卒業生代表の土橋茜さんは友人と励まし合いながら成長してきた2年間を振り返り「大変だったこともあったが一つひとつできるようになり、喜びも増えていった。これからは社会人として今まで以上に大変なこともあると思うが、ここで学んだことを思い出してがんばっていきたい」と語った。

卒業生のうち、上伊那出身者は10人。地元に戻って就職する人が圧倒的に多く、上伊那でも7人が就職を決めているが、総合病院などで働くことを希望する人もおり、16人中4人は中信地域での就職を決めている。 -

高校後期選抜試験

県内の公立高校は7日、07年度公立高校後期選抜学力検査を一斉実施した。上伊那の公立8校でも寒さ対策をした受験生らが朝から続々と会場に集まり、志望校合格を目指してテストに臨んだ=写真。

志願者が最も多かった伊那市の伊那北高校には、電車やバスなどを使って受験生が登校参集。同じ中学校の仲間同士でまとまり、受付時間に余裕を持ちながら会場に入り、励まし合いながら緊張をほぐしていた。

県教育委員会が1日に発表した上伊那の最終志願者数は1012人。平均倍率は0・98倍となっている。

県内の受験者数は1日の最終志願者数から283人少ない12166人。平均倍率は0・99倍となった。 -

保育園に新エネ導入

新エネルギーの積極的な利活用の推進を目指す伊那市は、老朽化に伴う保育園の改築に合わせ、新エネルギーの導入を積極的に進める。

地域に即した新エネルギーの導入・利活用に取り組むための方針「地域新エネルギービジョン」を2月に策定した市では、重点プロジェクトの一つとして公共施設における新エネルギーの導入を掲げている。保育園における新エネルギー導入もその一環で、老朽化などに伴い増改築を進める園から徐々に導入していくことを予定している。

現在増改築を進めている西春近北保育園では、遊戯室と未満児室でペレットボイラー式の床暖房を導入。安全性、効率性への配慮から、ペレットボイラーを選択した。新エネルギーはペレットボイラーに限らず、各園に最も適した新エネルギーを導入していきたいとしており、太陽光エネルギーなども検討していく。 -

伊那小3年秋組 飼育してきた5頭のヤギと別れ

伊那市山寺の伊那小学校3年秋組(伊藤道彦教諭・32人)は6日、1年生の時から総合活動で飼育してきた5頭のヤギ「メイメイ家族」とのお別れ会を開いた。4年生になるとクラス替えで活動が継続できないため、最初のヤギを譲り受けた、同市ますみケ丘の産直市場グリーンファームへ5頭を引き取ってもらった。

秋組は1年生の夏、雌ヤギの「メイちゃん」を飼い始めてから、生命の尊さを学んできた。子ヤギの出産に立ち会ったこと、エサ代を捻出するために野菜を育てて販売したこと、父親ヤギが病気になったこと竏窒ネどの思い出は一冊の本にまとめ、2月に自費出版した。

児童たちは、学校からグリーンファームまでの約4キロの道を約2時間かけ、5頭のヤギと最後の散歩をした=写真。到着すると代表児童2人が同市場の小林史麿代表に向けて感謝の気持ちを感想文で発表した。

代表者の一人の白井香帆ちゃんが「メイメイ家族を引き取ってくれて皆、大喜びしている。この3年間はよい思い出になった」と発表。小林代表は「動物との触れ合い、命の尊さを知った皆さんにとっては一生の思い出になったと思う。大人になっても思い出して」と呼び掛けた。 -

信大伊藤精吾教授の最終講義

森林風致計画学などを専門とする伊藤精吾教授の退職記念講演会が3日、南箕輪村の信州大学農学部キャンパスであった。集まった在校生やOBなどに対し伊藤教授は、自身が取り組んできた研究の軌跡を語った=写真。

森林の美しさや快適さを考える風致林施業などの分野で活躍してきた伊藤教授はこの日、「森林風致・風景・造園の研究の軌跡」をテーマとして森林風致研究の変遷を3期に分けて説明。90年代には、都市部での自然環境ニーズの高まる一方、農村部でも地域振興の切り札として放置していた人工林を自然休養利用の場として整備する関心が高まったことなど示した。

会場に駆けつけたOBからは「『一つのものを謙虚な目で見続けていく姿勢が必要なのではないか』という言葉が印象的だった」などという話もあり、ともに過ごした日々を懐かしんでいた。 -

女声コーラス「ザ・シワクチャーズ伊那」が6月発足へ

伊那市名誉市民第1号、作曲家故高木東六さんの遺志を引き継ぐ女声コーラス「ザ・シワクチャーズ伊那」が6月、発足する。5月30日まで、団員を募集している。

高木さんは1945(昭和20)年、東京で空襲にあい、伊那町(現伊那市)に7年半、疎開。「伊那市の歌」や「水色のワルツ」など数多く作曲した。

昨年8月、102歳で死去したが、市役所西側駐車場付近に高木東六さんの記念碑が建つなど伊那市との関わりは深く、いつまでも心のつながりを持って活動していこうと願い、合唱団を立ち上げることになった。

横浜では87年、高木さんの呼びかけで合唱団「ザ・シワクチャーズ横浜」が発足。今も長女緑さんが指導に当たる。

いずれ横浜などの合唱団と交歓会をしたいと考えている。

対象は、歌が好きな60歳以上の女性。市内外は問わない。月会費は2千円。

練習は月2回(月曜日午前10時から)で、伊那市生涯学習センターが会場。指揮者も、ピアノ伴奏者も女性が務め、高木東六さんの作品などを歌う。

希望者は、申し込み用紙に必要事項を記入し、市生涯学習センターの北沢さん(TEL78・5801)へ申し込む。 -

【記者室】大きな返事 高校卒業式で

高校の卒業証書授与式で卒業生が一人ずつ名前を呼ばれて起立するのだが、その際の返事にそれぞれの個性がにじみ出ていてなかなか興味深い。多くは辛うじて聞こえる程度のつぶやくような声なのだが…▼返事をしない生徒さえも少なくない中で何十人かに1人、腹に力の入った見事な返事をする生徒がいて感心する。皆が小さい声しか出さないのに、自分だけ飛び抜けて大きな声を発するのはちょっとした勇気が要るに違いない▼実社会では、はったりだろうと何だろうと返事は大きい方が周囲から良い評価が得られる。小さい返事の生徒もいずれ気がつくことだろう。3月中旬から下旬にかけて中学校や小学校でも卒業式が行われる。どんな返事が聞けるか楽しみだ。(白鳥文男)

-

座禅草(ザゼンソウ)の観察会、ミズバショウの植え付けも

飯島町の「座禅草(ざぜんそう)を守る会(竹内英夫会長)」は4日、七久保区北村の通称お観音様の自生地で約50人が参加し、座禅草の観察会とミズバショウの植栽を行った。

スコップなどを持って集まった会員を前に、小林章吾さんは座禅草とミズバショウの生態や特徴、分布、栽培方法について説明「座禅草の自生地にミズバショウを植えるのはどうだろうか」と問題提起したが、予定通り、2カ所に20株植え付けた。

この後、参加者は林の中や小川に沿って散策しながら、顔をのぞかせたばかりの座禅草を観察し「ここにも、あすこにも出ている」「花の形がかわいいね」と話していた。

同会は盗掘で、株数が激減した座禅草を守ろうと、昨年4月、地域住民が中心になって「座禅草を守る会」を結成し、看板を設置し遊歩道を整備するなど、保護活動を展開してきた。株数も調査し、500株余を確認した。

) -

赤穂高校卒業式

赤穂高校(米山明広校長)は3日、卒業証書授与式を行った。保護者、在校生らが見守る中を各クラスの代表生徒7人が壇上に進み出て米山校長から卒業証書を受け取った。卒業生代表の小坂美菜子さんは答辞で「今日無事卒業できるのは陰で支えてくれた親や先生のおかげ」と涙ながらに感謝を述べた上で「これから始まる新たな生活で困難に直面した時は、これまでの激励への感謝の気持ちを胸に頑張っていきたい。どうかこれからも見守って」と述べた。

米山校長は「行く手には多くの困難や壁があるだろうが、悲観的にならず常に前向きに考えてほしい。誇り、気品、継続の3つの言葉をはなむけに贈りたい」と激励した。卒業生272人は保護者と在校生らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

卒業生の進路は大学などへの進学がほとんどで就職は32人。 -

第19回長野県芸術文化総合フェスティバル伊那会場

長野県芸術文化協会主催の第19回長野県芸術文化総合フェスティバル伊那会場が3日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。芸術文化の普及のため音楽、舞踊、美術の各団体が日ごろの成果を発表し合った。

大ホールでは、大正琴、詩吟、民踊、舞踊の9ステージがあった。子ども達の寸劇を交えた構成吟、「マイアミ・ビーチ・ルンバ」をリズミカルに演奏した大正琴など多彩なステージに会場から大きな拍手が起きていた。

4日はフラメンコ、ダンス、バレエのステージがある。午後零時半から午後5時10分まで。華道展と水墨画展は午前10時縲恁゚後4時。入場料(全日程、全催し共通券)一般千円、小・中・高校生500円。

2710/(月)