-

通学路及び交通安全施設等の設備・改善に関する陳情

飯島町の3小中学校PTA正副会長、校長、校外指導部13人は21日、役場に訪れ、高坂町長や担当課長、教育委員会に「通学路及び交通安全施設等の設備・改善に関する陳情」をした=写真。

町内の児童生徒の安全な通学を願い、PTAが通学路の安全点検を行い、検討を加え、要望をまとめた。

飯島小学校は▽学校北歩道橋の階段の改修▽町民体育館への階段近くの排水路の改修▽通学路整備への支援など3件。七久保小学校は▽七久保駅南踏み切りの拡幅▽南信精機前T字路にカーブミラー設置など5カ所。飯島中学校関係は▽上ノ原線歩道設置▽七久保駅南踏み切りから新田方面へ道路拡幅など5件。

陳情を受け、高坂町長、担当課長はそれぞれの要望に対し、町の考えを示し「できるだけ要望に沿うように努力したい」と述べた。

) -

初の地区外展示会を開催中「諏訪形写真クラブ」

「『滝』にしか興味のない人。『飛行機』の写真しか撮らない人など、頑固でユニークな人たちの集まりです」

諏訪形写真クラブを発足したのは2000(平成12)年。メンバー代表の野溝英基さん(64)が、伊那市西春近の諏訪形公民館長の時、同館のクラブ活動が年々潰れていくなかで、趣味のサークルを立ち上げようと考えたのがきっかけだ。

会員はそれぞれ写真歴30年以上の55竏・9歳の定年退職者らが中心となる、同地区の男性7人。毎年、新規会員を募集しているが、発足当初から顔ぶれは変っていない。

活動の中心となるのは、地元の文化祭など、年間2回の作品展。それぞれが力作を持ちより、計30点ほどを地元住民へ披露する。「次はどんな写真が出てくるのか楽しみ」などの反響もあり、毎回の展示は好評だという。

趣味の集まりとはいえ・ス写真・スには出費がつきものだ。自分の気に入った1枚を撮るには「フィルム(36枚撮り)1本であるかないか」。銀塩カメラを主に使用するメンバーらにとって、フィルム代もバカにならないという。

皆が止めずに続けている理由は、3つの喜びがあるから。

(1)趣味で写真が撮れる(2)メンバー内で技術の情報交換が出来る(3)せっかく撮った写真を地域の人に見てもらえる竏秩B

講師、先生といった指導者的な役割を担う存在を置かず、会員それぞれが・スお手本・ス。技術的な進歩を目指すのでなく、気軽に写真を楽しんでいるからだという。

地区外では初めてとなる展示会「諏訪形写真クラブ7人展」を9月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。

接写したカマキリ、モンシロチョウなどの昆虫、地球のマグマで地面が隆起した岩「玄武岩」など、バラエティーに富んだ写真の数々を出品。一人ひとりのこだわりが詰まった写真展に、多くの来場者が足を運んでいる。 -

より良い教育に共通認識深め、村議会と村教委が初の懇談

宮田村議会総務委員会(松田英俊委員長)と同村教育委員会(春日親夫委員長)は23日、初の懇談会を開いた。村内小中学生の学校生活における態度や教員、保護者の指導のあり方など、デリケートな問題にも言及。子どもたちを取り巻く現況を真摯に受け止め、より良い教育につなげようと、意見や情報を交換した。

村議会の申し入れで実現。総合学習から不登校、学校の・ス荒れ・スの問題などまで、持ち寄る情報でざっくばらんに話し合った。

教員、保護者双方の資質が低下し、子どもへの指導力が落ちているのでは、と危ぐする意見も。

乳幼児の健康診断などの場を活用して、子どもが幼い段階から親の資質向上を図るケアにも取り組むべき、などの提案も出た。

議員からは小中学校の授業参観を見た率直な感想も出され、生徒指導の難しさを指摘する声も。

春日委員長は「教員が自覚を持つことは当然だが、育成会をはじめとした地域の力も借りながら子どもたちの問題を考えていきたい」と答えた。 -

宮田小でセレクト給食

宮田村の宮田小学校は23日、児童が自ら給食の主菜などを選ぶ「セレクト給食」を全学級で行った。

給食への関心と、食べる意欲を高めるのが目的。魚か鶏肉、牛乳に入れる粉末のミルメークもコーヒーかイチゴを事前に選択した。

2年1組では魚、鶏肉ともに人気は2分。友人の選んだおかずを見ながら、自分の選んだものを美味しく食べていた。

同小では近年、給食にバイキング方式の採用を試みるなど、楽しみを取りいれながら食の大切さを子どもたちに伝えている。 -

中学生ワークショップ作品展

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は8月3・4日に同館と山梨県立美術館を会場に開いたワークショップ「WORKS竏駐ュく動作は美しい」に参加した中学生の作品展を9月3日まで同館で開いている。「働く」、「ミレーの作品を見た印象」をテーマに生徒が思い思いに制作した絵画作品の中から約50点を展示している=写真。ワークショップを通じて得た「働く」ことに対する中学生らの思いも併せて掲示されている。

ワークショップは駒ケ根市の赤穂、東中学校、伊那市の伊那中学校の生徒約40人が参加。制作に先立って駒ケ根市の養命酒駒ケ根工場を見学したり、東京都府中市美術館館長で多摩美大教授の本江邦夫さんの講義「働く人の美しさ」を聞くなどして作品制作のイメージを高めた。2日目には山梨県の山梨県立美術館を訪ねてミレーなどの作品を鑑賞した。

午前9時縲恁゚後5時30分。入館料大人千円、大・高校生800円、小・中学生500円(小・中学生は土曜日無料)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

写真クラブ「彩(いろどり)」作品展

駒ケ根市近郊在住のアマチュアカメラマンら約30人でつくる写真クラブ「彩(いろどり)」(宮澤基和代表)は第7回写真展「わたしの花風景竏衷o会いと想い」を駒ケ根市の市立博物館展示室で9月3日まで開いている。花や草木などをテーマにして会員20人がそれぞれに思いを込めて撮影した作品44点が展示されている=写真。真っ赤に色づいた紅葉や季節を彩るヒガンバナ、紅梅、ヒマワリ、藤、チューリップなどの花々の鮮やかな色彩を見事に切り取った作品のほか、山や森などの遠景を巧みに構図に取り入れた作品などが並ぶ。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時(最終日は午後5時)。8月28日は休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

千葉市農山村留学飯島小と交流

飯島町に農山村留学で滞在している千葉市の3小学校(寒川・生浜西・弥生小)の6年生48人は22日、千人塚公園で、飯島小学校6年生72人と、3班に分れ、マレットゴルフやネイチャーゲームなどで交流を深めた。

このうち、アドベンチャー班は城ケ池で、B&Gのインストラクターの指導で、カヌーやヨット、ローボートを体験。水着に着替え、ライフジャケットを着けた児童らは、オールやパドルの扱いを練習してから、ローボートやヨット、カヌーに乗り込んだ。

オールの扱いに慣れず、もたもたしていたローボートも、ほどなく、「オーエス」の掛け声を響かせ、沖合いに。ヨットも川面の微風を受け、静かな水面を走った。

1人乗り、2人乗りのカヌーもスーイ、スーイと対岸を目指した。

一方、マレットゴルフ班は林間に快音を響かせ、ネイチャーゲーム班は3人1組になり、「キノコ」「においのするもの」「手の平よりも大きな葉」などの課題に沿って、園内を探しまわった。

弥生小学校の鷹野忠洋校長は「ホームスティー先の農家や役場のみなさんが心を込めて歓待していただいた。長野県の大自然に触れ、親元を離れ、農村での宿泊体験は心に残る思い出になるのでは」と話していた。

19日来町した千葉市の小学生らは23日、アグリネーチャーいいじまで閉校式を行い、道の駅花の里いいじまで、家族への土産を買い、帰途につく。 -

宮田小2学期始業

宮田村の宮田小学校(野溝和人校長)は21日、夏休みを終えて2学期の始業式を開いた。真っ黒に日焼けした子どもたちが元気に登校。楽しかった夏の思い出を友人らと語り合った。

各学級では、児童が休み中に出された課題や記録を提出。勉強に遊びに、一生懸命取り組んだ夏の成果を報告した。

1年2組(原一彦教諭)は、児童一人ひとりが休み中の楽しかった出来事を発表。

「水族館へ行ってきた」「プールで泳いだ」「ふれあい広場ですべり台に乗って、おしりが痛くなった」など、たくましさを増した笑顔で語った。 -

ケ・セラのファミリーコンサート

駒ケ根市の愛好者らでつくるフルートアンサンブル「ケ・セラ」は20日、2日間の夏合宿の締めくくりとして、ファミリーコンサートを同市東伊那のふるさとの家で開いた。

同施設で大好きなフルート漬けの2日間を過ごした16人の会員。家族や友人らが集まったコンサートでは、合宿の成果を存分に披露した。

1人から2人で課題にしてきた曲を演奏。今年7月に始めた初心者の女性や小学校2年生の男子も、楽しげに演奏を繰り広げた。

ケ・セラは毎月2回集まり、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で構成。合宿は今年初めての試みだったが、演奏を通じて会員相互の交流も深めた。 -

第15回静かな夜のお話会

中川村図書館は18日夜、10人余が参加し、静かな夜のお話会を開いた=写真。

ハスの花が飾られ、香が焚かれた会場で、ひろさちや原作の紙芝居「お盆のはなし」でスタート。インドの法衣をまとった杉沢館長が読みを担当「釈迦の弟子、もくれんが餓鬼道におちた母に、食べ物を与えようとすると:」と盆のいわれを説いた。

続いて、長尾久美子さんがブラックシアターで芥川龍之介の名作「蜘蛛の糸」を上演。 また、小林真紀さんはコカリナで「浜辺の歌」を演奏、参加者はしみじみと聞入った。

このほか、松村満久さんが創作童話「はなのお経」の読み聞かせ、熊井紀江さんが平和への祈りを込めて詩「無言館」を朗読した。 -

フルートアンサンブル合宿

駒ケ根市近郊に住む愛好家らでつくるフルートアンサンブル「ケ・セラ」(清水りつ子会長)は19、20日の2日間、初めての夏合宿を市内東伊那の農林業体験宿泊施設「ふるさとの家」で行っている。小学2年生から70歳過ぎまでのメンバー16人が参加し、飯田市で教室を開いている指導者の森田和美さんの個人レッスンを受けたり、数人ずつ集まってアンサンブルの練習をしたりと、大好きなフルート漬けの2日間を和気あいあいで楽しく過ごしている。メンバーの宮澤清高さん=駒ケ根市=は「上達する機会として集中的に練習できる合宿を計画した。でもあまり苦しくならないように、とにかく皆でフルートを楽しみたい」と話している。

20日に同会場で開くファミリーコンサートでは全員がソロ(独奏)を演奏することになっているとあって、会員らは真剣な表情で練習に打ちこんでいる=写真。

ケ・セラは04年に駒ケ根市文化財団のフルート教室を受講した生徒らが中心となって05年9月に発足。現在、月2回集まってアンサンブルなどを楽しんでいる。来年には独自のコンサートを開きたいという。 -

カナダの貴重な体験報告 研修参加の中学生・市長に

夏休み中の13日間、カナダへ語学研修に参加した伊那市の中学2年生らが18日、市役所で小坂樫男市長に帰国のあいさつをした。参加者らは「よい経験になった」などと、充実した海外生活の思い出を語った=写真。

報告に訪れたのは16人中15人。小坂市長は「ホストファミリーとの貴重な体験は一生の思い出になったと思う」と出迎えた。生徒らは「分からないことも分かるまで教えてくれて優しかった」などと話し、それぞれが研修を満喫した様子だった。

伊那東部の大野田裕矢君は「カナダは国土も人の心も広くて、素晴らしい国だと思った。英語をもっと勉強して、またいつかホストファミリーに会いにいきたい」と感想を述べていた。

研修は伊那市など6市町村による共同事業で、本年は4市町村より31人が参加した。同市は3市町村合併で昨年の定員15人から20人へ増員、一人当たりの研修費41万2千円のうち、15万円を補助している。 -

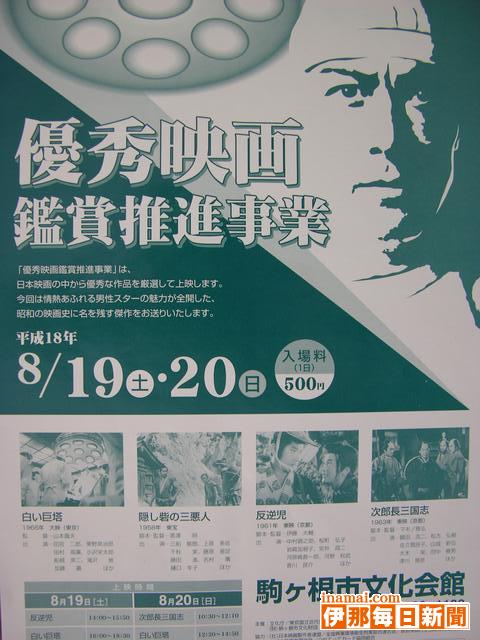

優秀映画上映19、20日に駒ケ根市文化会館で

優秀な日本映画を厳選して上映する「優秀映画鑑賞推進事業」で駒ケ根市文化会館は19、20日に映画4本を一挙に上映する。作品は昭和の映画史に名を残す『白い巨塔』(田宮二郎主演、1966年)、『隠し砦の三悪人』(三船敏郎主演、1958年)、『反逆児』(中村錦之助主演、1961年)、『次郎長三国志(鶴田浩二主演、1963年)。

入場料は1日500円。問い合わせは同館(TEL83・1130)へ。

上映時間は次の通り。

◇19日▽反逆児(午後2時縲・時50分)▽白い巨塔(午後4時縲・時30分)▽隠し砦の三悪人(午後6時40分縲・時)

◇20日▽次郎長三国志(午前10時30分縲恁゚後零時10分)▽白い巨塔(午後零時20分縲・時50分)▽隠し砦の三悪人(午後3時縲・時20分) -

TV電話で学習指導

長く学習塾を経営し、講師として多くの受験生を喜びの合格に導いてきた経験と実績を生かしてこのほど画期的な「インターネット・ゼミナール」を設立。8月から受講生の募集を始めている。

温めていたアイデアを実現させた「インターネット・ゼミナール」は、家庭にも広く普及してきたパソコンを活用した学習指導。

「カメラとマイクを手持ちのパソコンに接続するだけで、インターネットを利用したテレビ電話で個人指導ができることに1年ほど前に気がついた」

言わばパソコンを介した家庭教師だ。距離がどんなに遠く離れていても関係なく、一対一の学習効果が期待できる。

「通信教育のような一方通行でなく、互いに顔を見て会話しながら勉強ができる。周囲の目が気になる塾と違い、気軽に質問ができるのも大きなメリットです」

宿題の解答は24時間以内に電子メールで送り返すが、ただ○×をつけるだけでなく、音声による指導を付けられるのも大きな特徴だ。

塾に通う往復時間の無駄もないほか、事故の心配や送迎の負担もなく、勉強の様子を目の前で見ることができるなど、保護者にとっても利点は多い。

◇ ◇

大学卒業後、専門学校を経てプロカメラマンとなった。大手企業の広報写真などを手掛け、東京を本拠に世界中を飛び回った。

カメラマンとして安定した生活を送り、業界での評価も高かったが「自分のセンスに限界を感じ始めた」ため、すっぱりと廃業。教育に大きな魅力を感じていたことから進学塾を八王子に開いた。自ら講師となり、研究を重ねながら指導の経験を積んだ。「人に何かを教えるというのは素晴らしいこと。その楽しさのとりこになりました」

講師も複数使うなど順調に発展したが、3年後、家庭の事情により塾を友人に譲って駒ケ根市に転居し、中城英数塾を開いた。以来20年間、多くの受験生を指導し、東大をはじめとする難関突破に力を尽くしてきた。

◇ ◇

「教育でまず大切なのは子どもの心を開くために目線の高さを同じにすること。スパルタ教育は駄目ですね。とにかく徹底的に褒めること。どんな子だって必ず良いところがありますから」

問題の答えが違っていても×印はつけず、間違いの理由を説明した上で正しい解き方を丁寧に教え、再び挑戦させる竏秩Bこれを辛抱強く繰り返すと、誰もが全問正解できるようになる。

「そこで100点をつけてやると子どもは大変に喜ぶ。そして大きな自信がつくんです。『自分でも100点が取れるんだ』ってね。しかるのは簡単だが、子どもの心を傷つけず、いかにやる気を持たせるかが考えどころです。甘やかすのとは違う。自信を持ち、伸びていく子どもたちを見るのは楽しいですよ」

小学4年生から高校2年生までを対象に国語、数学(算数)、英語を教える(高校受験生は5教科)。指導は日曜日を除く毎週午後4時縲・時のうち希望の1時間。費用は入会金1万円、月謝1教科1万円のほか、テキスト代として1教科千円程度。マイク付きヘッドホンは体に触れる物なので購入を勧める(2千円程度)が、プリンター、スキャナー、専用カメラはすべて無料で新品を貸し出す。

問い合わせは中城さん(IPTEL050・7502・6687、携帯TEL090・4389・8846)へ。 -

箕工、多部制・単位制の校名を募集

高校改革プランの実施計画に基づき、09年度から移行する新しい多部制・単位制高校の設置準備を進める箕輪工業高校将来計画準備委員会は、新しい学校の校名と校歌、校章に関する意見を広く一般から募集している。 新知事に代わり、高校改革についてもさまざまな議論が取りざたされている。しかし、箕輪工業高校では従来から、新しい形態である「多部制・単位制高校」を理解してもらうには周知に時間をかける必要があるとして、速やかな準備を進めている。

校名などを一般から募集する背景には「新しい学校を地域の声によってつくっていきたい」という願いが込められており、これまでの箕輪工業高校同様、地域と共に根ざした学校づくりを目指す。

校名は、校名案とその命名の理由を明記し21日から9月19日までに、校歌・校章については具体的意見を明記して21日から12月29日まで募集する。

応募は郵送、FAX、電子メールで行い、住所、氏名を明記すること。

応募は、学校関係者と箕輪工業高等学校の未来を育てる会の小委員会が審査・選考する。

問い合わせは箕輪工業高校内将来計画準備委員会(TEL79・2140)へ。 -

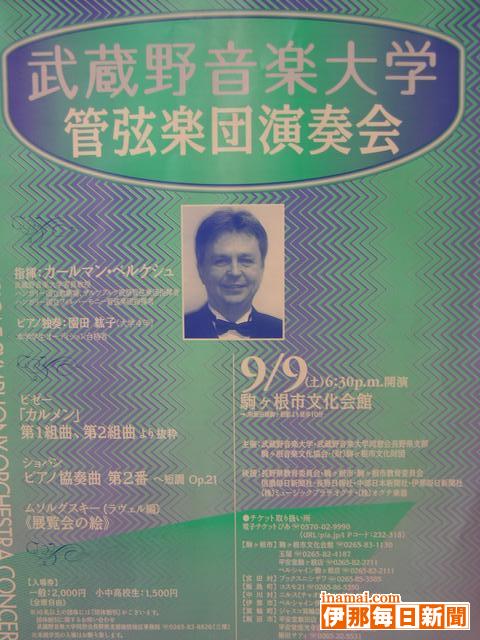

武蔵野音大管弦楽団演奏会9月に

武蔵野音楽大学管弦楽団の演奏会が9月9日に駒ケ根市文化会館大ホールで開かれる(主催・同大、駒ケ根音楽文化協会など)。指揮者は同大客員教授でハンガリー国立劇場、ザルツブルク祝祭管弦楽団、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団で指揮をするカールマン・ベルケシュ。ピアノ独奏は同大4年の園田紘子。演奏曲目はビゼー『カルメン』から第1、第2組曲、ショパン『ピアノ協奏曲第2番』、ムソルグスキー『展覧会の絵』。

午後6時30分開演。全席自由、一般2千円、小・中・高校生1500円。チケット取り扱いは駒ケ根市文化会館(TEL83・1130)など。 -

中学生伝統の夜店今年も

大田切区納涼祭賑やかに

宮田村大田切区納涼祭は15日夜、同区集落センターで開いた。区と分館、育成会でつくる実行委員会の共催。20数年前に住民が手づくりで始めた祭りだが、今年も地元の中学生が軽食や金魚すくいなどの夜店を出店し、夏の夕べを盛り上げた。

中学生による夜店は祭りが始まった当初から続く伝統。今年も育成会と一緒になって、祭りを盛り上げようと準備段階から協力した。

焼きそばに五平もち、フランクフルト。金魚すくいやヨーヨーなどはチビッコの人気も集めた。

買い求める客に「ありがとうございました」と元気良くあいさつする生徒たち。多くの住民とふれあいながら、一生懸命に汗を流していた。

盆踊りや有志によるハーモニカの演奏などもあり、子どもから高齢者まで誰もが満喫。夏の思い出を地域みんなでつくり、田畑睦夫区長は「今後も末永く祭りを続け、親睦を図っていきたい」と話した。 -

新田区盆踊り

宮田村新田区の盆踊りは14日夜、農業者体育館駐車場で開いた。老若男女が踊りの輪をつくり、伝統の行事に親しんだ。

公民館分館(春日豊分館長)の主催で約200人ほどの区民が参加。新宮田音頭のほか、伊那節、木曽節などを輪をつくって踊った。

子どもたちには綿菓子やかき氷、大人にはビールやお酒のサービスもあり、祭り風情も満喫。ご近所同士、ふれあいも深めていた。

15日夜には北割区でも盆踊りがあった。 -

駒ケ根ベンチャーズライブ

駒ケ根市近郊在住の50歳代男性5人でつくるオヤジバンド「駒ケ根ベンチャーズ」のライブが14・15日夜、駒ケ根市中央の野外特設ステージで行われた。1960年代に世界的なエレキブームを巻き起こしたベンチャーズの往年の名曲をはじめ、加山雄三のヒット曲や演歌など38曲を次々に演奏=写真。得意の「テケテケ」サウンドを商店街に響かせた。

同バンドは少年時代にベンチャーズにあこがれたメンバーが約10年前に結成。今や各地のイベントなどに引っ張りだこの人気バンドとなっている。駒ケ根の商店街でのライブはお盆の定番となっている。 -

夏を書く描く展

駒ケ根市の駒ケ根高原大沼湖畔の森のギャラリー「Komorebi」(こもれび)で伊那市御園の書家で手描き染め作家の宮下梨花さんの作品展「夏を書く描く展」が21日まで開かれている。「銀河」、「向日葵」(ひまわり)、「夕焼け」などの書作品と、草花を描いて染めたTシャツやブラウスなど、夏をイメージさせる作品約40点を展示している=写真。宮下さんが主宰する「蒼花会」の会員らの作品も併せて展示、販売している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時。問い合わせはギャラリーを管理している喫茶「エーデルワイス」(TEL83・3900)へ。 -

南箕輪村

太鼓グループ「鼓龍」

「仲間の顔を見ながら太鼓を打つのはいい。さらに人に見せる場があって、拍手でももらえば最高だね」

94年、村おこしに-と、南箕輪村が太鼓を購入し、「大芝高原太鼓」という曲を外部委託で作成。村公民館が太鼓教室を開いた。同年暮れ、教室で学んだ有志が、クラブチームを作って演奏を続けよう-と、「鼓龍」を立ち上げた。

最初は30人ほどでスタート。公民館教室はその後も2回あり、受講者の中から希望者が順次チームに加わった。太鼓初心者の集まりだったが、仲間同士で教え合い、学び合い、チームを作ってきた。

その後、20人くらいで活動する時期が長く続き、10周年を機にメンバーが入れ替わった。現在は、発足当初からの仲間は3人だけだが、高校生を含む16人で活動。小・中学生のグループ「CoCo龍」を作り、後継者の育成にも努めている。

太鼓のグループは、高価な太鼓の購入、音響の問題による練習場所の確保、太鼓の保管場所など活動に苦労していることが多い。さらに、打つのに熱心な人がいないと継続していくことは難しいという。

鼓龍は、村の太鼓やメンバーが個々に買い足した太鼓を使い、毎週火曜日の夜、2時間ほど村民センターで練習を重ねている。

「大芝高原太鼓」をはじめ、さまざな曲に挑戦し、大芝高原まつりや村民文化祭のほか、各地で公演してきた。手持ち曲の「大芝高原太鼓」にはファンもいる。「いい曲。大事に続け、後世に伝えていくチームにならないといけないと思っている」と井原夏二代表は言う。「村に新たな太鼓グループが生まれ、演奏してくれたら…」と期待もしている。

チームの課題は「輪」を作っていくこと。熱過ぎず、冷め過ぎず、太鼓チームとしては中間くらいの状態。「それをずっとキープしないとつぶれてしまう」。時には外部の指導を受け、正しい打ち方を勉強する。技術の向上を図りながら、「楽しく打ちたい。打つからにはうまく見られる打ち方もしたい」と、ばちを握る手にも力が入る。

新しい仲間をいかに育てていくかも課題で、「長年やってきた人と同じレベルとまではいかなくても、太鼓にのめり込むくらいにはなってほしい」と井原代表。「太鼓は奥が深くて魅力がいっぱい。それを自分で見つけてくれるようになってほしい」と願っている。

運動量も多く、リズム感も要求される太鼓だが、演奏する曲は、少し難しいくらいがいいという。「簡単な曲は面白くない。ここまで練習して、完成したというのがいい」。発表の場も大切で、人に見られることで成長し、観客から元気をもらう。

太鼓は、形は違えども、世界中どこにでもある。「自然発生的に、人間の欲求として太鼓があると思う。世界中の人が太鼓を打つ。その端くれに自分たちも携われるのはこの上ない喜び」。魂を揺さぶる太鼓の響き。その音に人が集まる。

26日に迫った南箕輪村の大芝高原まつりでは、初の担ぎ桶太鼓で、鼓龍独自のアレンジをした「大芝高原音頭Newヴァージョン」と、「オケ鼓っこ」を演奏し、鼓龍の心意気を見せる。 -

町1区盆踊り大会

宮田村町1区の盆踊り大会は14日夜、村役場駐車場で開いた。公民館分館(東野昌裕分館長)の主催で200人ほどが参加。輪になって踊り、住民同士がふれあいを深めた。

村内で活動するエアロビクスチーム「ドリームエンジェルス」の園児や女子が、楽しいダンスを披露して開演。

区内有志の踊りサークルメンバーが指導して盆踊りは始まり、多くの住民も踊りの輪に加わった。

新宮田音頭に木曽節とおなじみの曲から、盆踊りには珍しいフォークダンスの「マイム、マイム」まで多彩。夕闇から夜が深まっていくにつれ熱気も高まっていった。

大会は9回目と伝統は浅いが、育成会、PTAなど地域が一つになって協力。

ヤキソバや綿菓子、飲み物などを提供する屋台も設けたほか、子ども花火大会もあり、世代を超えて多くの住民が盆の夜を満喫した。 -

「ネイチャー伊那谷」第12回写真展

駒ケ根市、飯田市などに在住のアマチュア写真家クラブ「ネイチャー伊那谷」(片桐勝彦会長)は第12回写真展「自然賛歌」を駒ケ根市の市立博物館市民ギャラリーで18日まで開いている。中央アルプス駒ケ岳の四季折々の表情を見事にとらえた作品や、コマクサなどの愛らしい高山植物を撮影した写真など、会員7人がそれぞれ撮影した自信作60点を展示している。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時(最終18日は午後4時30分)。問い合わせは同館(83・1135)へ。 -

伊藤允子さん(62)

「完成した時の喜び、作品をほめてもらった時のうれしさ。子どもから大人まで気軽に楽しめるアート」-。

14世紀のイギリスの学術書から誕生した「3DBООKS(飛び出す絵本)から始まった3Dアート。4、5枚のカードをカットし、遠近法により、除々に立ち上げ、立体感を出す、アメリカ生まれの今、注目の自分で創るインテリアアート。

◇◇

東京都出身。1980年、3Dアートの第1人者、藤井理恵さんの作品展で藤井さんに出会い「やってみないか」と誘われ、軽い気持ちで体験教室に。時間内に完成出来なかった作品を、藤井さんはきれいに組み立てて自宅に届けてくれた。「そこまでやってくれるなら」と、藤井さんの熱意にほだされ、教室に通うようになった。藤井さんは初めて会った時から、3Dアートの担い手にと白羽の矢を立てていたようだ。

最初はアメリカの風景画の作成が中心で、「作る以上はおかしな物は作れない」と真剣に作品づくりに励んだ。「子どもがなく、夫婦2人でのんびり暮らしていたため、カルチャースクールの講師になろうという欲は無かった。しかし、いい作品を作ろうという気持ちはひと一倍あった。他人との競争でなく、自分の感性の生かした作品を作りたいと思った」。

89年に講師に、92年にはアメリカ本部の講師になり、日本橋三越の文化センターの講師に迎えられた。翌年はよみうり日本テレビ文化センターからも声がかかった。「カルチャースクールは夢を追うもの。生徒さんは優雅に楽しくやりましょうという奥様方がほとんどで、講師も生活感がない方が喜ばれた」。

背伸びしない、自然体で教えるセミナーは、生徒に好評。感性豊かで、格調高い作品は高く評価され、追っかけのファンができるほどになった。

97年独立しアトリエ・ミミパンソンをオープン。スタッフ5人を抱え、のんびりと楽しく教えていた。

そんな時、夫の和男さんは定年を機に第2の人生は田舎暮らしをしようと提案。「そんなに長野県に行きたいのなら、一緒に行ってあげよう」と、土地を探し、03年中川村に家を建て、移転した。「中川村のみなさんはいい人ばかり。後から来て、お仲間に入れていただき、みんなと仲良く暮らせてうれしい」。

現在、自宅(アトリエ・ミミパンソン)と中川村田島のア・ラ・ソンテなかがわで3Dアートを教えている。

詳細は伊藤さん(TEL88・4858)2人暮らし。大口国江

) -

駒ケ根市に新ALT着任

駒ケ根市は前任者の任用期間満了に伴い、市内の小中学校で児童・生徒に英語を教えるALT(外国語指導助手)に、英国ポーツマス出身のマシュー・チャールズ・リトルさん(21)を新たに採用した。10日、市役所教育長室を訪れたリトルさんに中原稲雄教育長が人事通知書を手渡し「日本の子どもたちは外国に比べて引っ込み思案。どうかその心を開いてほしい」と笑顔で要望した=写真。リトルさんは土産に持参した英国のカレンダーをプレゼントした。任用期間は07年8月までの1年間。再任用もある。

リトルさんはヨーク大学で英国史を学んで卒業。日本の文化、歴史などに深く興味を持ち、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)により来日した。将来は教師を目指すといい、英国でアシスタント教師をした経験もある。趣味はハイキングやバドミントン、サッカー、テニスなど。日本語は今のところ少し話せる程度。 -

高校生ものづくりコンテスト

県下6会場で3日から行われている「第6回高校生ものづくりコンテスト」の電子回路組立部門長野県大会が9日、駒ケ根市の駒ケ根工業高校で行われた。県内の工業高校3校でそれぞれ選抜された生徒9人が出場し、与えられた課題に挑んだ=写真。1位は松本工業の前田直人君と小口宏之君が分け合い、北信越大会(9月、新潟県)への出場権を得た。駒工からは2人が出場し、情報技術科3年の林和延君が奨励賞を獲得した。

課題は制限時間内に制御対象回路と配線組立回路を製作し、事前に製作した接続ケーブルでコンピュータに接続して制御プログラムをプログラミングすることにより、指示通りに発光ダイオードを表示させたりモーターを制御するシステムを完成させるもの。回路製作(ハードウエア)とプログラミング(ソフトウエア)の両面が審査される。 -

薬草石けん手作りで、子どもたちが挑戦

宮田村図書館は10日、小学生高学年を対象に薬草石けんづくり教室を開いた。養命酒駒ケ根工場が全面的に協力して指導。20人の参加者は4種類の生薬とハーブを使って、肌にやさしい世界に一つだけの手づくり石けんを完成させた。

ユキノシタ、カンゾウ、カモミール、ローズヒップの粉末を適量とって、溶かした特殊な石けんに配合。よくかき混ぜ、冷した。

わずか30分ほどで、オリジナルの薬草石けんが完成。「意外と簡単。自分の家で使ってみたい」と、初めての体験に子どもたちも喜んだ。

養命酒駒ケ根工場内に昨年オープンした健康の森では、薬草を使った一般向けの各種講座を開講。石けん教室も月に1回開いているが、今回が初めて外部で教える出張講座となった。

「手軽なので子どもたちも取り組みやすいはず。少しでも関心を寄せてもらえれば」と、指導にあたった同社の村田勝優さん、唐沢昌宏さんは話した。健康の森の講座に関する問い合わせなどは82・3310まで。 -

南箕輪村のALT

米国出身のカレンさん着任

南箕輪村の南箕輪中学校で指導する外国語指導助手に、米国フロリダ州マイアミ出身のブルック・カレン・ムーエンチャウセンさん(25)が着任した。10日、唐木一直村長が辞令を交付した。

カレンさんは初来日で、9日に村に到着した。南箕輪村の印象を「とてもきれい。高い山があって、緑も花も多い。とてもすてき」と感激した様子で話した。

父親はドイツ人、母親はキューバ人。サウスフロリダ州立大学で心理学を専攻。サマーキャンプで子どもたちと接した経験がある。読書、サルサのダンス、音楽鑑賞が趣味。フロリダで8カ月間、日本語を学んできた。

子どもと関わりながら働くことが好きで、長い間日本に来たいと思っていたことから、ALTの仕事を選んだという。任期は07年8月6日までの1年間。2学期から南箕輪中で指導する。

唐木村長は、「子どもたちに英語を教えてほしい」とし、「遠いところに来て最初は大変だけど、少しずつ慣れて、日本語も覚えて」と話した。 -

ハンガリー国立歌劇場オペラ「トスカ」

出演児童を募集伊那市の県伊那文化会館は、10月19日午後6時30分開演のハンガリー国立歌劇場引越公演、プッチーニ「トスカ」に出演する児童を募集している。

オペラ「トスカ」に欠かせない児童合唱団が出演する場面に、地元の子どもに出演してもらおうと計画。「海外の本格オペラ劇場との共演にふるって応募して」と呼びかけている。

募集対象は10歳から12歳。ただし、指定のパートを歌う場合は前後2歳の幅は想定する。男子は変声期前が理想。人数は16人。男女8人ずつが望ましいが、応募の中から協議し決定する。身長は特に指定はないが、目安は110センチから150センチ。

出演場面は第1幕開演後約27分後「聖歌隊はここに縲怐v(約4分間)、第1幕開演後約42分後「神であるあなたを縲怐v(約5分間)。イタリア語での上演になる。合唱のパートは1パート。

練習は9月から10月19日までの日曜日午前中を予定。会場は伊那文化会館小ホール、大ホールほか。舞台けいこは公演当日のリハーサルで行う。

公演当日のスケジュールは、ホール入り(開演2時間半縲・時間前)-衣装合わせ-リハーサル(1時間程度)。本番は第1幕開演より約25分後からで、終了後に解散。衣装は劇場側で用意する。出演の報酬や交通費は支払わない。

申し込み期限は20日。申し込みは同会館(TEL73・8822、FAX73・8599、Eメールjigyou@inabun.or.jp)へ。 -

富県公民館長 伊藤恒良さん(70) 伊那市富県

伊那市高遠町の風景などをテーマに全国公募した絵画展、第3回信州高遠の四季展で、作品「押出待春」(20号)が洋画の金賞を受賞した。応募総数は日本画と合わせて522点(内・洋画442点)。同展初出品で、全国公募の中から選ばれたことに自分でも驚いている。

「まったく瓢箪(ひょうたん)から駒」竏秩B・ス知人からの呼び掛けで出品した・スというのが裏話だ。

会派・一水会に所属、絵は高校時代から描き続けている。美術教師として、小中学校では教べんをとり、現在は地元公民館の館長。自分は洋画家でもなく、画業一筋のプロでもない。趣味でやってきたことだという。

「賞を取るつもりもなくて出したので、自分が一番ビックリしている。これからは金賞に恥じない絵を描いていきたい」

2610/(日)