-

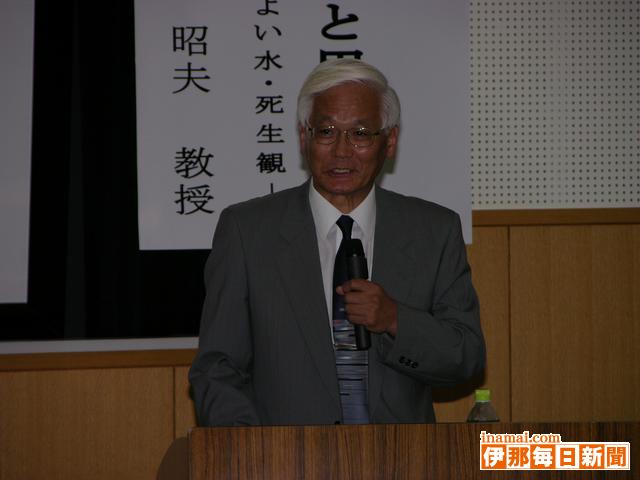

県看護大公開講座

駒ケ根市の県看護大は15日、06年度第1回の公開講座を同大で開いた。聴講を申し込んだ一般市民など約100人が集まり、同大教授の廣瀬昭夫さんの「私が担当した卒業研究の成果と思い出竏茶Aロマセラピー、自律訓練法、玄米食、健康に良い水、死生観」を聞いた。開学時から同大の教壇に立つ広瀬さんは「98年度の第1回卒業生から今年度までの学生らと取り組んできた成果」として、綿密なデータに基づいた研究結果などについて詳しく説明した=写真。聴講者はスクリーンをじっと見つめ、時折メモを取ったりしながら熱心に講義に聴き入っていた。

公開講座は今年さらに2回が予定されている。第2回は9月30日に前田樹海助教授が「県内の看護職者はどんなふうに働いているのか竏抽ナ護人的資源統計の課題と展望」について、第3回は12月16日に田村正枝教授が「がん患者と家族を支える看護」についてそれぞれ講義する。申し込み・問い合わせは同大(TEL81・5100)へ。 -

駒ケ根市民吹奏楽団が小学生を指導

駒ケ根市近郊の音楽愛好者らでつくる駒ケ根市民吹奏楽団(村山修団長)は15日、赤穂南小学校金管バンドの児童らに演奏の指導をした。団員約20人が同小を訪れ、トロンボーン、トランペット、ホルン、チューバ、パーカッションなどの各パートごとに分かれて、約20人の児童らにそれぞれ良い音の出し方や楽器の取り扱い方などの基本を丁寧に教えた。団員らは「楽器の動く部分にはできるだけ毎日油を差すこと」「吹奏楽の楽器は息を大きく吸い込むことが一番大切。腹式呼吸を覚えると大きくて長い音が出せるようになるから毎日練習して」などと熱心に指導した=写真。児童らは楽団員の出す音の大きさに「すごい」と驚いていた。パート練習の後は、児童らが取り組んでいる『この星に生まれて』(NHKテレビ『生き物地球紀行のエンディングテーマ曲)を全員で演奏した。

同小金管バンドの顧問鈴木宏平教諭は「音楽家にならなくてもいい。音楽を好きになることで子どもたちの将来が明るいものになってくれれば何よりうれしい。楽団にはできれば今後も指導を継続してほしい」と話している。 -

勇壮無比あばれ神輿ここにあり、宮田村津島神社祇園祭

・ス天下の奇祭・スとも呼ばれる宮田村津島神社祇園祭宵祭りが15日あり、名物のあばれ神輿(みこし)が神社周辺の中心商店街を勇壮に練り歩いた。梅雨空も吹き飛ばし、会場を埋めた観客も巻き込んで熱気に満ちた。

あばれ神輿は5時間近く練り歩き、男たちが神社石段から神輿を投げ落とす「打ち壊し」で最高潮。

壊れた神輿の破片は厄除けになるともされ、見物客も一緒になって奪い合う光景が今年もみられた。 -

津島神社祇園祭、子どもたちが屋台巡行

350年の歴史があるとされる、宮田村津島神社祇園祭宵祭りが15日あった。浴衣やハッピに身を包んだ子どもたちが祇園囃子の屋台を巡行。本格的な夏の訪れを告げた。

みんなで力をあわせて綱で屋台を引っ張り、神社周辺の中心商店街を巡行。小学生から高校生まで50人ほどで囃子を編成し、笛や太鼓で涼しげな音色を響かせた。

また、浴衣を着た子どもたちが各所で踊りも披露。蒸し暑さも吹き飛ばす、爽やかな風を吹き込み、観衆の目を楽しませていた。 -

宮田中1年宿泊学習

宮田村宮田中学校の1年生は13、14日、松川町の県松川青年の家で宿泊学習をした。力をあわせて寝食をともにし、友情を深めた。

班ごとに夕食の準備。調理、火の管理など役割分担し、野外での料理を満喫した。

ウォークラリー、キャンプファイアー、川遊びなど、ふれあいながら友人の新たな一面を垣間見る場面も。自然体験のなかで協力する大切さも感じ取っていた。 -

宮田小5年1組、夏まつりに向け最後の稽古

昨年から太鼓演奏に取り組む宮田村宮田小学校5年1組「どんどこ幸せ隊」は16日、みやだ夏まつりに出演する。大きな舞台は昨年の村商工祭以来だが、自分たちでアレンジを加えた2曲を披露するなど、成長した姿を多くの人に見てほしいと期待を寄せている。

昨年は村内の宮田太鼓の指導を仰いだが、今年はビデオなどを見て独学で練習。

竜神太鼓の2曲に挑戦し、かけ声や叩き方、フォームなど、36人全員で話し合いながら手を加えた。

4月から週1回、2時間と限られた期間だったが、子どもたちは集中。

14日の最終練習も最後までより良い演奏にしようと、本番さながらの緊張感で調整を続けた。

夏まつりは2年に1度のため、5年1組にとって来年はないが、それだけに全員やる気満々。

当日は津島神社前で午後4時前後と午後6時頃からの2回公演する。 -

福祉大生が祇園祭を全世界へインターネットで生中継

宮田村津島神社の祇園祭宵祭り(15日)の模様を、今年も日本福祉大学の学生がインターネット放送で生中継する。13人がカメラ5台を駆使。正午過ぎの祭りの始まりから、午後10時過ぎのあばれ神輿の打ち壊しまで、余すことなく全世界に向けて配信する。

同村と同大学が友好協力宣言を結んでいる縁で、7年前から中継を開始。今年は中心だった情報社会科学部だけでなく、様々な学部、大学院生、卒業生と有志が集まり、4月から準備を進めてきた。

「地域の皆さんが温かく迎え入れてくれ、毎回満足いく取材ができる」と話すのは6回目の中継となる大学院生の棚田一諭さん。

中継では今まで撮りだめてきた村の紹介なども放映する。

放送を見るためのアドレスはhttp://www.475.jp/miyada2006/ -

赤穂東小児童「安心の家」「サポート隊」と初の顔合わせ

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)で14日、「子どもを守る安心の家」「子どもを守るサポート隊」の市民と児童らの顔合わせ会が初めて開かれた。顔合わせは4つの地区ごとに分かれて行われ、各地区の市民らは児童に対して一人ずつ自己紹介。「何かあったらすぐに声を掛けるんだよ」などと児童らに呼び掛けた。児童らは「よろしくお願いします」と声を合わせて頭を下げた。

児童との顔合わせ会後にはPTA校外指導部、学校との意見交換会が開かれ、出席した「竏宙タ心の家」「竏茶Tポート隊」の市民らからは「会員同士の横のつながりがない」「それぞれ情報交換する必要がある」「もっと地域の活動などを通じて子どもたちと顔見知りになる努力が大切」などの意見が出された。スクールガード・リーダーの小出光恵さんは「下手に声を掛けると子どもたちに不審者と思われる恐れがあるが、今日の顔合わせはその意味で大変良い機会だ。できることなら地域の人全員がサポート隊員になってほしい」と述べた。熊谷校長は「東小の通学区内の安心の家は2年前に24軒だったが、現在は166軒に増えている。地域の皆さんで協力して子どもたちを側面から支え、育てていただきたい」とあいさつした。 -

中川東小学校2年生(原正彦教諭、32人)

中川村の中川東小学校2年生(原正彦教諭、32人)は5月下旬に、生活科の学習で村内の陣馬形、沢入山の樹齢600年の丸尾のブナの巨木に会ってきた。

陣馬形林道沿いでマイクロバスを下りた児童らは山道を登っていくとブナの木が見えてきた。樹高14・5メートル、目通り6・45メートル、東西22メートル、南北20メートルと枝を広げたブナの巨木に対面。「わあーっ、大きい」「でかい」「すごいなー」「めちゃすごい」と感動。幹を観察し「こぶだ、こぶがある」「小さなブナの赤ちゃんもある」と大喜び。

中には「名前が彫ってある」と、ナイフで傷つけられた跡を発見した子どももいた。

子どもたちの1番の関心事だった太さ調べもした。なんと9人が手をつないで、ようやく一周取り囲むことができた。

森の中で、吹きぬける風の音、ウグイスの鳴き声、そして、ブナの命の音に耳を澄まし、子どもたちはなにものにも替え難い、至福の時を共有した。

この感動は画用紙を何枚も継ぎ足して、ブナを写生した絵に、みんなで作った「ぶなの木さんの歌」に素直に表現された。歌詞は「ろっぴゃくさいのぶなのきさーん。でっかいでっかいでなのきさーん、ぶなのきさんはむかしからずっとずっといきている:」と続く。2日の音楽会で全校に披露された。

◇◇

昨年4月入学した子どもたちは、生き物が好きで、体を動かすことが好き。学校から歩いて15分の標高680メートルの通称すべり山に行き、斜面を滑って遊んだり、探検ごっこもした。キノコも探したが、ほとんど毒キノコだったとか。

2年生になった子どもたち。昨年はすべり山でキノコが採れなかったことから「すべり山にキノコの菌を植えれば、すごいことになる」とキノコ山プロジェクトが始動。ナメコ、クリタケ、シイタケの菌を植えた。

また、1年生の冬から、今村葦子作の「ぶな森のキッキ」シリーズを読み進める中で、中川村にも大きなブナの木があることを知り「ブナに会いに行きたい」と、観察会を計画した。

このブナは1469年、丸尾村の宮沢播磨源宗良が、御神木と定め、根元にほこらを建立し、諏訪神社からなぎかまのご神体を受け祭った。00年4月に村の天然記念物に指定された。

原教諭は「子どもたちは真剣にブナと向き合い、600歳のブナに言葉にならない驚きと、威厳を感じた。ブナの観察会を終えて、子どもたちは今まで、気に留めなかったほかの木にも、草にも目を向けるようになった」。

「子どもたちは『夏の暑い時はぶなさんは何をしているのだろう。今度はなにかもっていってあげたい』といっている。『秋にはどんな実がつくだろうか』とも。足しげく通うことで、見えてくることもあるかもしれない」と原教諭は期待する。近々、同クラスはお土産を持ってブナの木に会いに行くようだ。(大口国江) -

箕輪中部小4年

みのわ祭りに向けワクワクダンシング練習

箕輪町の箕輪中部小学校4年生は、みのわ祭り(29日)のワクワクダンシングに参加する。12日、町のインストラクターを招いて初の練習会を体育館で開いた。児童は、テンポの早い動きに苦戦しながらも、熱心に踊って振付を覚えた。

インストラクターが、前奏の振付から少しずつ区切って指導。手の動き、足の動きと順番に練習し、手足を一緒にして踊った後、曲に合わせて練習した。

曲が早いため最初は動きが合わなかったり、細かな手の動きができなかったりと苦労していたが、何回も何回も繰り返し練習するうちに様になって、リズムに乗って元気に踊っていた。

今後は学級ごとに練習し、祭り本番に備える。 -

高遠北小で音楽会 練習の成果・美しい音色響く

伊那市の高遠北小学校(宇治正隆校長・61人)で12日、校内音楽会があり、各学年の合唱、合奏のほか、プロのマリンバ奏者の特別演奏など全14プログラムを披露。会場には約80人の保護者らが集まり、我が子の活躍を目を細めて見守った。

児童たちは日ごろの練習の成果を発揮しようと一生懸命に取り組んだ。各学年の児童数は少ないものの、澄み渡った歌声と、躍動感あふれる楽器演奏の音色が会場に響き渡った。

特別演奏にはプロの演奏家の音楽を聞かせようと、マリンバで日本クラシックコンクール打楽器部門で4位になった伊藤聡さん(24)=同市境区=ら3人が出演し、マリンバやピアノなどで、ジャズ、アニメソングなど計5曲を披露した。

恒例となっている地元サークル「ドレミファファミリーズ」メンバー5人の大正筝の合奏もあった。

児童たちは、友だちのステージや普段聞くことが少ないプロの演奏をじっと鑑賞。会場からは、次々と繰り広げられる我が子の勇姿に、温かい拍手が沸いていた。 -

南箕輪小6年

大芝高原音頭を練習

南箕輪村の南箕輪小学校6年生は11日、大芝高原まつりで踊る大芝高原音頭Newヴァージョンを体育館で練習した。

6年生の4クラス129人が、踊りに参加する。初の講習会で村からインストラクター6人が指導に訪れた。

児童は、みこしを担ぐ、村を一望する、祭りを楽しむなどそれぞれに意味のある振付を、インストラクターの動きを見ながら少しずつ練習。サンバのステップなど難しい部分に苦労しながらも、何度も繰り返して覚えた。

祭りでは竹の鳴り物を持って踊るが、これから鳴り物として作る竹を手に、手をたたく振りで竹を打ち鳴らしながら、音楽にのって元気に踊った。

児童は覚えが早く、振付のほとんどを習得。今後は学級などで練習する。祭り当日に着る衣装の準備にも取り組む。 -

中学生も鑑賞『松竹大歌舞伎』

駒ケ根市文化センターの開館20周年を記念して駒ケ根市文化財団は12日、松本幸四郎・市川染五郎親子が共演する松竹大歌舞伎を文化会館で開いた。昼の部の公演には伊南地区の中学3年生約680人が招待され、一流の伝統芸能に親しんだ。

開演に先立って舞台に松本幸四郎が登場すると満員の観衆から大きな拍手と歓声が起こった。松本さんは「弁慶を初めて演じたのは皆さんと同じ中学生の時だった。歌舞伎は決して難しくない。楽しんでください」とあいさつした。

歌舞伎の成り立ちや歴史を分かりやすく見てもらおうと松本さんが監修したという「歌舞伎噺(ばなし)」には客席の中学生2人が飛び入りで登場。それぞれ役をもらい、せりふや立ち回りを演じて見せた=写真。堂々とした演技に、見守る同級生からは大きな笑いと拍手が送られていた。 -

中沢小児童会チャレンジ祭

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で12日、児童会チャレンジ祭が開かれた。学年を縦割りにした8つの仲良し班がそれぞれ趣向を凝らして企画・運営する楽しいゲームやアトラクションが学校中を舞台に展開。児童らは限られた時間内に全部のコーナーを回ろうとチャレンジカード(スタンプラリーの台紙)を手にして校内を急ぎ足で歩き回っていた。

体育館では、壁に貼った1縲・の数字にサッカーボールをけって当てる「キックターゲット」、バスケットボールをゴールに投げ入れる「フリースロー」のほか、障害物競争が催された。障害は(1)ぞうきんがけ(2)跳び箱(3)マット上で前転(4)平均台(5)縄跳び竏秩B児童らは少しでも速いタイムを出そうと障害物に懸命に挑戦していた=写真。視聴覚室では「お化け屋敷」、音楽室では「宝探し」など、今年が初めての試みとなるアトラクションも催され、児童らの人気を集めていた。 -

伊那東小学校2年生が三峰川で地域探検学習

伊那市の伊那東小学校2年生(3クラス・106人)は11日、同市東春近の三峰川左岸にある榛原河川敷公園で地域探検学習をした。日差しが照りつける中、水着姿の児童たちは川遊びを楽しみながら、地元に流れる河川と親しんだ。

三峰川の浅瀬で泳いだり、公園内でハンカチ落しなどのレクリエーションをして満喫。丸い形の石や水生昆虫採集、魚釣りなどを楽しむ児童たちの顔には、笑顔が広がっていた。

水中や水辺の草むらで、ゲンゴロウ、ミズカマキリ、バッタなどの昆虫を発見し、虫取りあみで捕まえると「見つけたー」と興奮。子どもたちは水槽に入れて、じっくり観察していた。

やなぎ組の倉島大輔君は「深くておぼれそうになったけど、友だちと一緒に遊べて楽しかった」と感想を述べていた。

2年生は今秋、地域探検学習で市内の公民館などの公共施設を見学する。 -

祇園祭本番控え、長持ち保存会が練習に熱

宮田村津島神社の祇園祭本祭に奉納し、みやだ夏まつりにも出演する「宮田長持ち保存会」(花井茂治会長)は16日の本番を前に、練習を積んでいる。

祇園祭は宵祭りの「あばれ神輿(みこし)」が有名だが、翌日の本祭も盛り上げようと、19年前に町2区の有志が長持ち行列を初めて行った。

今年は本祭と同日に2年に1度の夏まつりもあり、仕事が終わった夜に集まり練習を続けている。

11日夜も宮田小学校校庭に約20人が集合。独特の長持ち唄にあわせ、勇壮に隊列を組んだ。

また、行列とともに練り歩く花笠踊りには、県看護大学=駒ケ根市=の学生が今年も協力する。 -

AET迎え、児童が英語に親しむ

宮田村宮田小学校は11日、英語指導助手(AET)のイアン・ジェームズ・フリーマンさん=赤穂高校勤務=を迎えて、5年生など10学級で英語の授業を行った。

イアンさんは月に1回ほど来校し、各学級を巡回して授業。1学級で年に2時間程度教わる。

ゲーム感覚で、英会話に親しむなど趣向を凝らした内容。5年生もイアンさんとふれあいながら、英語の世界を楽しんでいた。 -

南箕輪小6年

大芝高原音頭で使う竹取り作業

南箕輪村の大芝高原まつりに参加する南箕輪小学校の6年生は、大芝高原音頭のNewヴァージョンで使う竹の鳴り物作りに取り組んでいる。1、2組は10日、竹を提供した有賀春二さん(74)=田畑=の竹林で、竹取り作業に精を出した。

昨年から村を知ろうと活動してきた6年生は、総合的な学習の時間に話し合い、村の役に立つことをしたい、地域の活性化のため村の行事に参加したい-と、大芝高原まつりに大芝高原音頭Newヴァージョンの踊りとフリーマーケットで参加することを決めた。

大芝高原音頭Newヴァージョンは、竹の鳴り物を手に持って踊るため、児童60人が有賀さんの竹林を訪れた。有賀さんが切り出しておいた竹を、節を残して30センチくらいの長さに切る作業で、児童はのこぎりで切る人、竹を持って支える人と役割分担し、炎天下の中、汗をかきながら作業に取り組んだ。

今後、村の講習会に参加した児童を先生に、竹の中に小豆などを入れ、装飾して鳴り物を完成させる。 -

児童、生徒が演奏会成功支える

宮田村を拠点に国内外の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の定期演奏会が8日あったが、宮田小、中学校の子どもたちが司会進行したり、裏方で手伝うなど、会の成功を支えた。

「子どもたちに本物の音楽を」と4回目を迎えた定演。昼の部は村内外の小中学生千人を無料招待したが、地元の宮田小、中学校は吹奏楽部などが中心になり、会場の受付窓口を担うなど運営を支援した。

宮田中吹奏楽部の塩沢直緒部長(3年)と、宮田小6年の小田切瞳さんが演奏会の司会を担当。

曲の合間にはバイオリンの竹中勇人さんと会話形式で進行し、クラシックの楽しさを会場に伝えていた。 -

村誌を読み学ぶ会に約30人

中川村教育委員会の「村誌を読み学ぶ会」が10日夜、文化センターで開講した。

村誌刊行の完結を機に、村誌を通じて、村の歴史、文化を学ぶ中で、村の良さを再発見し、活力ある元気な村づくりに生かそうと企画した。

初回は約30人が参加、村誌編集委員長の松村隆さんから「村誌全般・村の歴史全体について」の話を聞き、中巻の中から「原始」を読み合わせ、編さん室学芸員の伊藤修さんの解説に耳を傾けた。

この中で、松村さんは「中川村では旧石器時代の石器が4遺跡で発見された。旧石器時代の人がこの地にいた可能性がある」と述べ、受講生の興味をそそった。また、保元・平治の乱で活躍した片桐氏について「南信の源氏の分かれが片桐小八郎景重で大島に住み、その子、為安は鎌倉幕府により、片桐郷を安堵された」と中央とのつながりにも触れた。 -

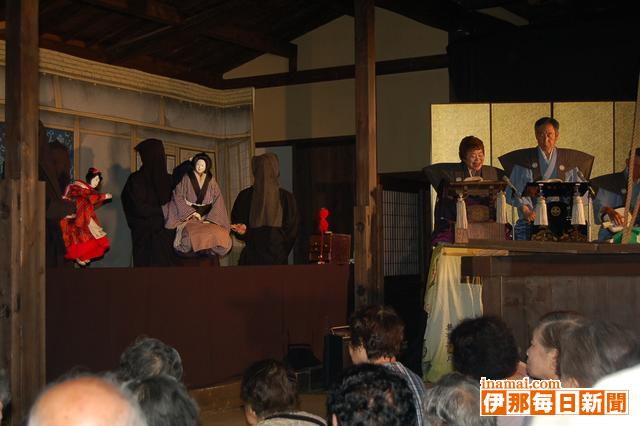

旧井沢家住宅で古田人形芝居公演

伊那市西町の旧井沢家住宅で9日、県選択無形文化財に指定されている箕輪町の古田人形芝居公演があった。子どもから年配者まで約150人が集まり、親子のきずなを描いた「傾城阿波の鳴門竏衷∠迚フの段」を楽しんだ。伊那部宿を考える会・旧井沢家住宅管理部主催。

公演は、伊那部宿を考える会員と保存会員が知り合いだったことから、昨年度、復元された旧井沢家で伝統芸能を見てもらおうと企画。建築年数が17世紀末期から18世紀前期と推測される旧井沢家住宅のうまやに舞台を設けた。

「傾城竏秩vは、阿波の国徳島の城主・玉木家のお家騒動にからみ、離れ離れに暮らす玉木家に仕える親子の話。父母恋しさに巡礼する娘と再会した母親。親と名乗ることができず、娘に国へ帰るよう諭すが、今、別れたらいつ会えるか分からないと娘の後を追いかけるというあらすじ。浄瑠璃、三味線に合わせて進む、せつない人形芝居に観客はじっと見入っていた。

公演に先立ち、人形の操り方の説明もあった。 -

伊那西小で「親子もの作り教室」

伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長・78人)は8日、校舎に隣接する学有林「林間」で、間伐材などを材料に工作する「親子もの作り教室」を開いた。親子らが力を合わせ、創作した作品が出来上がった。

児童たちを見守り、育んでいる林間と親しむための恒例の全校行事。1・4ヘクタールの林では、毎朝のマラソンや飯ごうすいさんなどの活動の場所として活用され、児童たちは身近な自然と共に学習している。

アカマツ、サクラ、ポプラなどの間伐材をノコギリ、電動ドリルなどで工作し、ハートマークの入った飾り台、カメの形の花瓶敷き、自分の名前入りの木札など、個性豊かな作品ばかり完成した。

製作中は児童よりも保護者のほうが夢中の様子で、張り切り過ぎてノコギリで手を負傷するハプニングも発生。小学1年の小林竣一君は「戦艦ヤマト」を父親に作ってもらい「かっこよくできた」と満面の笑みを浮かべていた。

完成品は11月にある、地域の文化祭を一緒にした学校の総合展で展示する。 -

あいさつ運動の看板づくり

)

宮田村青少年健全育成会(中原憲視会長)は9日、勤労者体育館で、駒ケ原・新田・大田切など6地区の中学生120人が参加し、あいさつ運動の看板づくりをした。

看板は横40センチ、縦150センチ、板にトタンを張ったもので、生徒らは地区ごとに分かれ、デザインやスローガンなどを話し合い、鉛筆で下書きし、水性ペンキで慎重に色を塗ったり、文字を書いた。

看板には「アイサツしよう」「みんなであいさつ」「1日のスタートはあいさつから」などのスローガンや、雲と太陽を描いた。

看板は乾かした後、各地区の通学路などに設置する。

中原会長は「看板を見ることで、あいさつをするきっかけになれば。あいさつは安全な地域づくりの第1歩」と話していた。

) -

赤穂高校文化祭

駒ケ根市の赤穂高校で文化祭「第45回鈴蘭祭」が10日まで行われている。今年のテーマは「一祭合祭(いっさいがっさい)」。各クラス、クラブ、委員会などがそれぞれ工夫を凝らした多彩な発表や展示を行っているほか、射的やダーツ、輪投げなどのゲームやアトラクションを行っている。一般公開は8、9日。

8日には生徒の保護者や友人らが学校を訪れ、さまざまな催しを楽しんだ。屋外の特設ステージでは早食い競争やファッションショーなどのイベントが多彩に行われ、詰めかけた多くの生徒や来校者らでにぎわった。

9日は演劇、器楽、体操、声楽、吹奏楽の各部とフォークソング同好会のステージ発表などが行われる予定。

最終日の10日には合唱コンクール、大運動会、ファイヤーストーム、フォークダンスなどが行われる。 -

最高の演奏、子どもたちを魅了

宮田村を拠点に国内外の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」は8日、第4回定期演奏会を駒ケ根市文化会館で開いた。設立趣旨でもある「子どもたちに最高の音楽を届けよう」と、昼の部は上伊那の小中学生千人を無料招待。一流の演奏で、音楽の楽しさも伝えた。

モーツァルトをはじめとした名曲を演奏。バイオリンの竹中勇人さんが1曲ごとに解説を加え、分かりやすくクラシックの世界を伝えた。

生音の迫力は子どもたちを圧倒。情熱的に楽器を奏でる姿にも見入っていた。

住民有志らの熱意で発足した同合奏団。賛同した兎束俊之東京音楽大学前学長が音楽芸術監督に就き、今回も伊那市出身のビオラ奏者宮坂千夏さんをはじめ、実力ある24人の奏者が結集した。

夜の部も数多くのファンが詰めかけ、地方では機会の少ない一流の演奏会に酔いしれていた。 -

なごみ家で七夕飾り

7日の七夕を前に宮田村の福祉交流施設なごみ家では、利用者らの手で七夕の飾り付けが行われた。

介護予防教室の高齢者も願いごとを短冊に。「健康に暮らしたい」など願いながら、ササにつけていった。

ここ数日、雨模様の天候が続いていることから「七夕の日は晴れて、織姫と彦星が出会えたらいいな」と、利用者は空を仰いでいた。 -

太鼓グループ「鼓龍」が大芝高原まつりに向け練習

南箕輪村の太鼓グループ「鼓龍」(16人、井原夏二代表)が、8月26日開催の大芝高原まつりに向け、太鼓練習に励んでいる。

鼓龍は毎年、工夫を凝らして祭りに参加。今年は初の担ぎ桶太鼓で、会員の個人所有4台と新たに購入した2台の計6台を用意し、パレードと花火前の湖上ステージに参加を予定する。

パレードは、今年完成した大芝高原音頭Newヴァージョンが統一曲となるため、鼓龍独自のアレンジをし、太鼓のほか鳴り物、篠笛を加える。湖上ステージでは、「オケ鼓っこ」(作曲・出山敦生)を演奏する。

祭りに向けた練習は6月から始まっており、毎週火曜日の夜、村民センターホールを会場に、高校生5人を含む会員が、個々に演奏の細部を確認し合ったり、通しで演奏するなど熱心にけいこしている。

井原代表は、「これまでは据え置きで演奏する太鼓が多く、移動しながらできるものがなく寂しかった。今年は桶太鼓で気楽に歩きながら太鼓を打ち、祭りをにぎやかにしたい」と話している。 -

県町村教育長会研修総会

県町村教育長会研修総会は6、7日、宮田村の宮田観光ホテルで開いている。上伊那を含む県内62町村の教育長が一堂に会し、子どもの安全対策をはじめ学校教育を取り巻く諸問題について意見を交わしている。

開会式で会長の伊藤修南箕輪村教育長は、数年で転換する国の教育方針を疑問視。

「週5日制、総合学習など鳴り物いりで始めたのに、数年でぐらついて良いものか疑問」と話した。

高校改革プランや30人規模学級などについては「県教委と連携し、良い方向を見出していきたい」と述べるなど、子どものために幅広く力を結集しようと求めた。

来賓あいさつした県教委の義務教育担当者は、高校改革プランについて「中学生や保護者に不安を与えないよう、進めていきたい」とふれた。

引き続き分科会を行い、通学路の安全確保、軽度発達障害児の支援など3つに分かれてグループ討議した。

7日は中川村の蜂研究家、富永朝和さんの講演、閉会式では宣言決議を行う。 -

宮田小3年3組が駒工生の指導でオリジナルうちわ製作

宮田村宮田小学校3年3組はこのほど、駒ケ根工業高校情報技術科3年J組の指導で、パソコンによる写真加工技術を駆使してオリジナルうちわを製作した。児童、生徒がふれあいながら、ものづくりの楽しさを味わった。

デジタルカメラで撮影した自分の顔などを加工して、うちわの絵柄にデザイン。J組の生徒がマンツーマンで手ほどきした。

お兄さん、お姉さんのやさしい教えに、児童も夢中。パソコンに向かって、世界に一つしかない、オリジナルうちわを完成させた。

豊かな学習社会の実現を目指し、信濃教育会が駒ケ根市で開いた「生涯学習フォーラム」の一環。

児童にとって進路を決めるのは先だが、技術を持っている駒工生に羨望(せんぼう)の眼差しだった。 -

アンサンブル信州in宮田がリハーサル開始

宮田村を拠点に国内外の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」は6日、24人の団員が同村に入り、8日の定期演奏会(駒ケ根市文化会館)に向けて村民会館でリハーサルを開始した。7日も午前10時から午後6時まで無料公開しており、演奏会とは違った迫力を味わってほしいと、歓迎している。

到着早々、団員は熱のこもった練習。音楽芸術監督で指揮する兎束俊之さん=東京音楽大学前学長=からは、多くの注文も飛んだ。

熱心な地元の子どもたちや村民が、緊張感あるリハーサル風景を見学。妥協を許さないプロの厳しい一面も垣間見た。

団員は兎束さんが見込む、若手実力派ばかり。伊那市出身のバイオリン奏者宮坂千夏さんも、4年前の初回から加わっている。

「自分の育った地で演奏できるのは、他でやるよりもやはり感慨深い。迫力ある演奏を届けたい」と話した。

同合奏団は、子どもたちに本物の音楽を届けたいと、宮田村民有志らでつくる「アンサンブル信州in宮田を育てる会」が支援して設立した。

演奏会ではチャイコフスキーやモーツァルトなどクラッシックの名曲を演奏し、午後2時からの昼の部は小中学生千人を無料招待する。午後6時からの夜の部は一般向けで、前売り3千円。当日3500円。

問い合わせは昼の部が宮田中学校の瀧澤教諭85・2004、夜の部は育てる会事務局加藤さん85・4220へ。

2610/(日)