-

ジュニア和楽器講座 開講

子どもたちが和楽器に親しむジュニア和楽器講座が伊那市のいなっせで7月10日開かれました。

この日は、上伊那の小学生から中学生までの37人が箏、三味線、尺八のグループに分かれ体験しました。

尺八のグループは、音の出し方を教っていました。

三味線のグループは、講師から三味線の持ち方や指の使い方を教わっていました。

箏のグループは、さくらさくらの曲を練習していました。

この講座は、伊那市に寄付された箏と三味線を活用し、子ども達に邦楽の楽しさを知ってもらおうと、上伊那の和楽器の演奏者有志で作る「日本の音を未来に実行委員会」が2019年から開いています。

会長の伊東忍さんは「積極的に楽しんで練習して下さい」と話していました。

講座はあと7回開かれる予定で、来年1月には発表会が計画されています。 -

東部中演劇部 井月俳句大会で劇披露へ

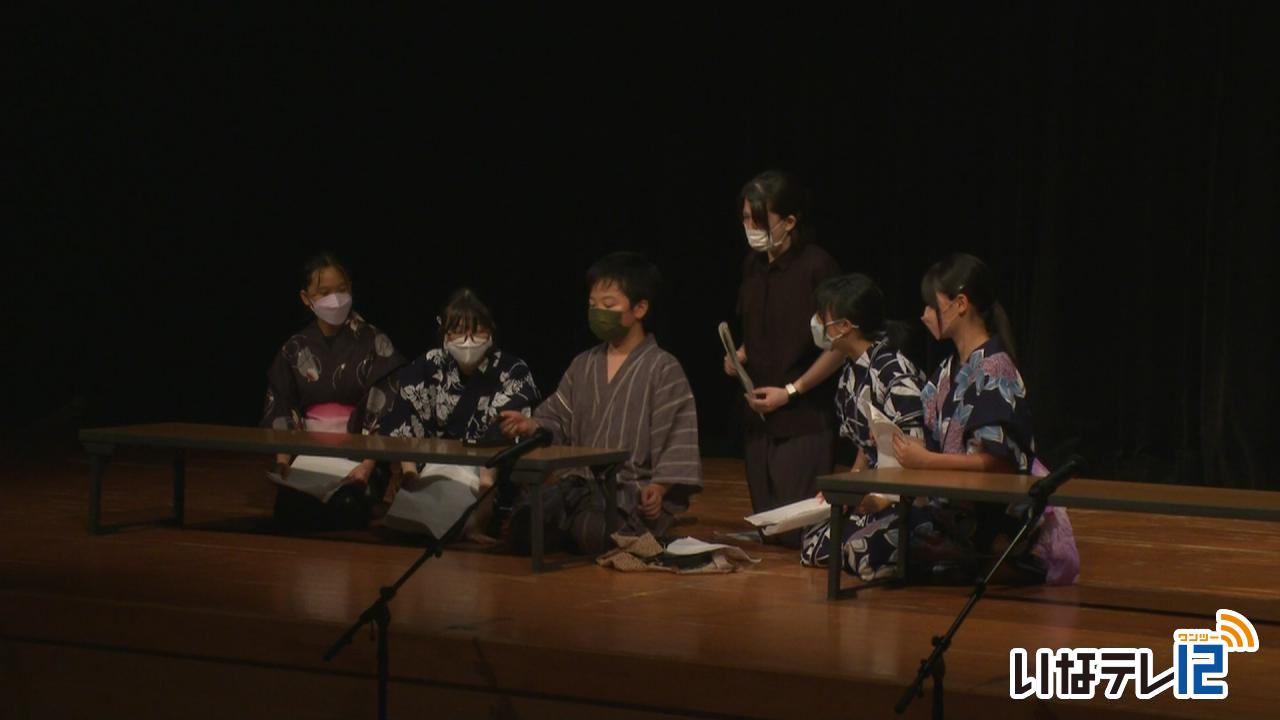

伊那市の東部中学校の演劇部は、9月11日にいなっせで開かれる「信州伊那井月俳句大会」で井月の物語を描いた劇を披露します。

5日は、演劇部が9月に開かれる信州伊那井月俳句大会のオープニングで披露する劇の稽古を行っていました。

俳句大会は、伊那谷を放浪しながら多くの名句を詠んだ漂泊の俳人、井上井月を偲び、毎年開かれているものです。

演劇部が、井月をテーマにした朗読劇を行っていたことから、劇を披露することになりました。

演劇部が披露するのは井月が地元の子供たちに書や遊びを教えている様子を描いた物語です。

演劇部は、去年も俳句大会に向けた稽古を行っていましたが、新型コロナの影響で中止となったため今回初めてこの舞台に立つということです。 -

伊那弥生ケ丘高校同窓会が全国大会出場クラブを激励

伊那市の伊那弥生ケ丘高校同窓会は7月26日、全国大会に出場する器楽部と弓道部に激励金を贈りました。

7月26日は同窓会の下島典子会長が伊那弥生ケ丘高校を訪れ、全国大会に出場する器楽部と弓道部を激励しました。

器楽部を代表して2年生の鮎澤凛汰郎さんと弓道部の3年生で全国大会に出場する、飯島悠斗さんの代理で顧問の増澤駿教諭に激励金が贈られました。

器楽部は7月28日と29日に大阪府で開催する全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクールに32年連続で出場します。

弓道部の飯島さんは8月6日から9日に徳島県で開かれる全国高等学校総合体育大会の弓道競技大会男子個人に初出場します。

下島会長は「今までの練習の成果を出して楽しんできてください」と話していました。

-

劇団歩 2年振りの定期公演

箕輪町文化センター付属劇団歩の、2年振りの定期公演が、7月23日と24日に、町文化センターで行われました。

今回の演目は「楽園の楽屋」です。

軽口を叩き合い、化粧をしながら本番を待つ3人の役者の、楽屋での様子が切り取られた物語です。

客席に特設のステージが設けられ、囲むように観客が座り、楽屋を覗き見るような演出がされていました。

劇団歩には県内在住のおよそ15人が所属しています。

新型コロナの影響で2回延期になり、2年振りの定期公演となりました。

演出の飯島岱さんは「コロナの影響もあったが、たくさんの人に見てもらえて良かった」と話していました。

-

弥生器楽クラブ コンクールで全国3位に入賞

伊那市の伊那弥生ケ丘高校器楽クラブは、先月28日・29日に開かれた全国高等学校ギターマンドリン音楽コンクールで3位に相当する全国知事会賞を受賞しました。

コンクールには全国から60校が参加し、3位に相当する全国知事会賞を受賞しました。

伊那弥生ケ丘高校器楽クラブは1年生から3年生まで41人が所属しています。

今年2~3月には新型コロナの影響で集まることができませんでしたが、テレビ会議システムを使い練習を重ねてきたということです。

器楽クラブの全国コンクールでの入賞は6年ぶりで、前回も全国知事会賞を受賞しています。

-

進徳館夏の学校 町内の小学生が論語素読

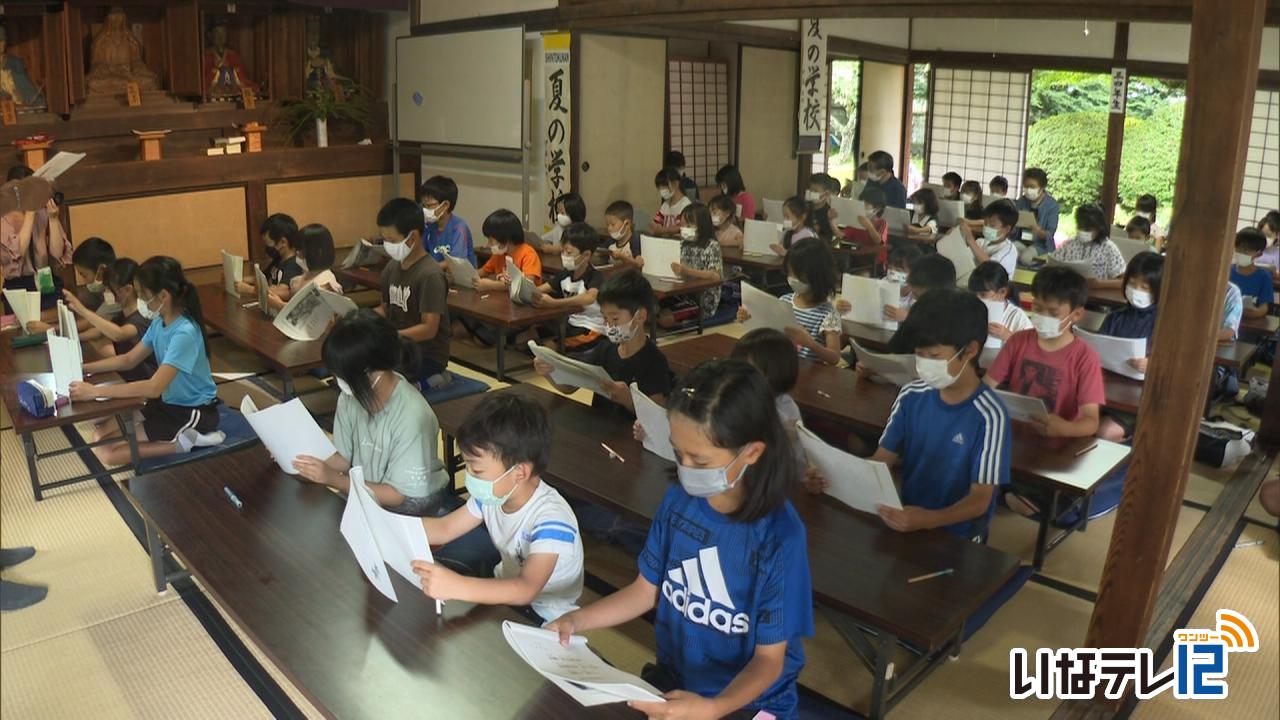

伊那市高遠町の子どもたちが、夏休みの宿題や論語の素読に取り組む、進徳館夏の学校が27日から始まりました。

この日は、伊那市高遠町の進徳館に町内の小学生およそ60人が集まり、高遠町公民館の矢澤淳館長に合わせ、孔子像の前で論語を素読しました。

進徳館夏の学校は、高遠町公民館が、旧高遠藩の藩校、進徳館で高遠町の歴史や文化に触れてもらおうと開いていて、今年で14年目になります。

児童たちは、大きな声で論語を読み上げていました。

ほかに、ボランティアで集まった高遠高校の生徒が子どもたちに勉強を教えていました。

夏の学校は、7月27日から8月1日までの4日間で、最終日には高遠高校の音楽コースの生徒の合唱を聞くということです。

-

箕輪町成人式を健康チェックシート義務付けで開催へ

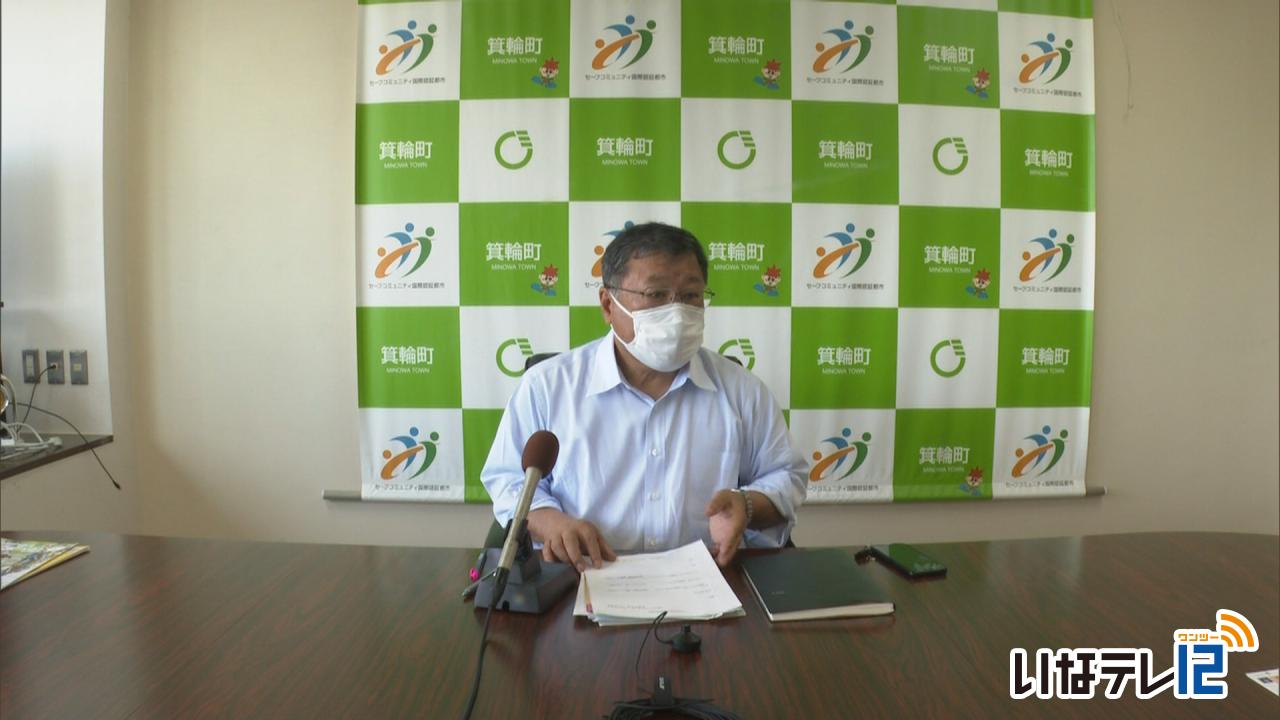

箕輪町は今年度の成人式について、健康チェックシート提出を義務付けるなど、新型コロナ対策をして8月15日に開催するとしています。

25日は役場で定例記者懇談会が開かれ、今年度の成人式について説明が行われました。

箕輪町では毎年、8月にお盆成人式を行っていて、今年度も8月15日に町文化センターホールで行う予定です。

新型コロナ感染対策として健康チェックシート提出の義務付けや受付時間の分散などを行うとしています。

また、上伊那の県独自の感染警戒レベルが4または5の場合は抗原検査の実施を義務付けるとしています。

対象者は平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの町内在住の人と出身者で男性165人、女性148人の合わせて313人です。

来月9日に開かれる実行委員会で開催の最終判断をし、上伊那の感染警戒レベルが6の場合は2023年の1月3日に延期するとしています。

-

西春近公民館 夏休みの子ども対象にてらこや塾

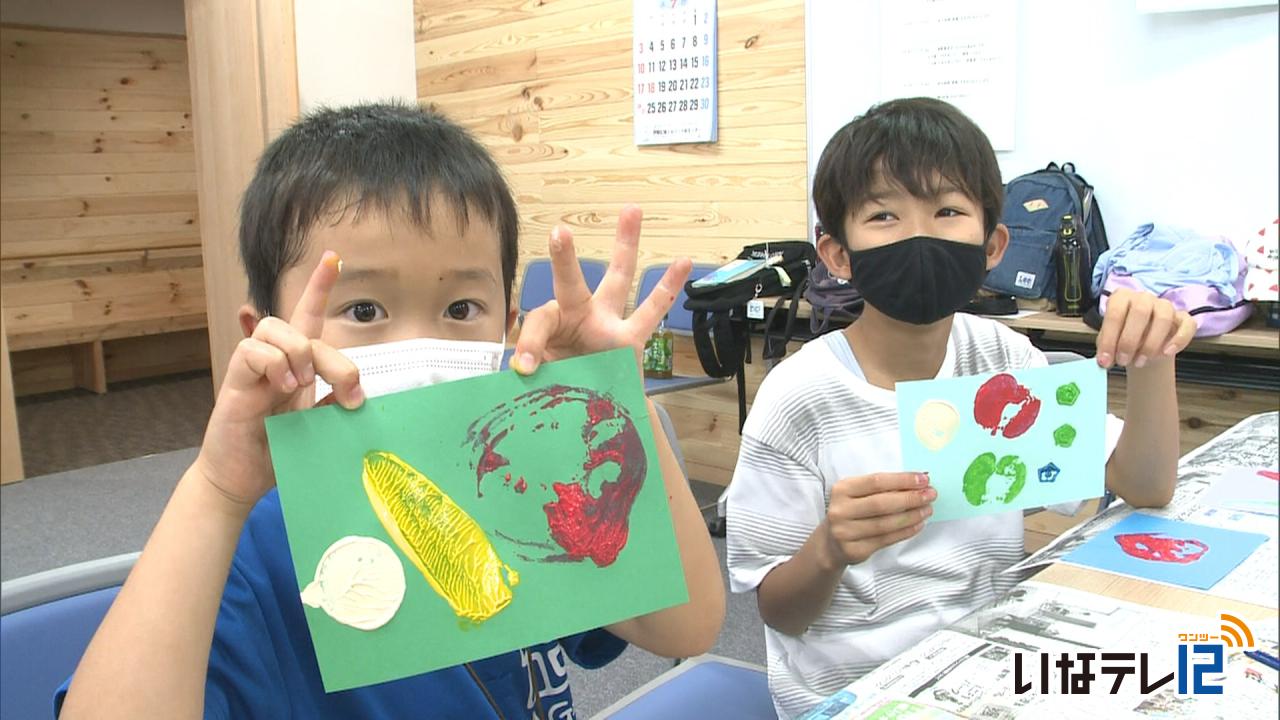

休み中の子どもたちが課題学習や様々な体験を行うてらこや塾が伊那市の西春近公民館で25日から始まりました。

西春近公民館のてらこや塾には、西春近北小と南小の児童およそ40人が参加しました。

午後は体験授業が行われ、野菜をスタンプがわりに作品を作りました。

ピーマンやレンコン、ジャガイモ、ニンジンなどを使い、輪切りにした断面や側面に絵の具で色を塗り画用紙に押していました。

講師を務めた伊那市地域おこし協力隊の隈本由夏さんは、「みんながおいしい野菜やお米を食べられるのは、南アルプスや中央アルプスの恩恵を受けているからです」と話していました。

午前中は、夏休みの宿題をそれぞれで進めていました。

伊那西高校の生徒6人と、小学校の元教員2人が、分からないところを教えていました。

午後はスポーツも楽しみました。

西春近公民館のてらこや塾は、27日まで開かれ、引き続き課題学習を進める他、映画鑑賞や工作を行うということです。

-

箕輪中3年生 旧陸軍伊那飛行場について学ぶ

箕輪中学校で、戦争についての話を聞く「平和を願い戦争を語り継ぐ会」が20日開かれました。

この日は、箕輪中学校の3年生およそ240人が、旧陸軍伊那飛行場に詳しい、久保田誼さんから話を聞きました。

久保田さんは、昭和17年生まれの80歳で、高校教諭時代から、伊那飛行場についての調査・研究をし、講演などを行ってきました。

旧陸軍伊那飛行場は、昭和18年に本土決戦に向けた特攻隊員養成などを目的に伊那市上の原に作られました。

伊那飛行場は、いかに早く完成させるかというテストケースだったということで「住民などを強制的に働かせ、長さ1キロの滑走路は着工から1週間で完成した」と説明していました。

また、県内には伊那のほかに3つの飛行場があり、長野飛行場は終戦1か月前に攻撃されたことを説明していました。

久保田さん「戦争が長引いていたら、伊那も攻撃されていたかもしれない」

「平和を願い戦争を語り継ぐ会」は、町戦没者遺族会が3年生を対象に毎年開いていますが、新型コロナの影響で3年ぶりとなりました。

遺族会は「二度と戦争が起こらないよう、戦争について学び、平和を考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

-

伊那西高校キャリアフェス

伊那市の伊那西高校は、地元の企業から話を聞くキャリアフェスを12日開きました。

キャリアフェスには、上伊那を中心に製造業やサービス業など、33の企業や団体がブースを出展し、生徒たちに仕事の内容などを紹介しました。

このうち、株式会社ニシザワのブースでは、伊那西高校を卒業した社員が「様々な仕事を任せてもらえるよう頑張っている」などと話していました。

また今回は初めてキャリアコンサルタントによる相談ブースも設けられ、生徒たちにアドバイスを送っていました。

キャリアフェスは、上伊那の産学官の団体で作る上伊那郷土愛プロジェクトの協力で伊那西高校が開いたものです。

これまでは就職希望の生徒のみでしたが、今回から進学希望も含む全校生徒約400人が参加しました。

県外に進学した女性のUターン率向上につなげる狙いもあります。

伊那西高校では、今年度の卒業予定者130人のうち、就職希望は15人で、減少傾向だということです。

伊那西高校では「地元の企業を知ってもらい、上伊那での就職を考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

-

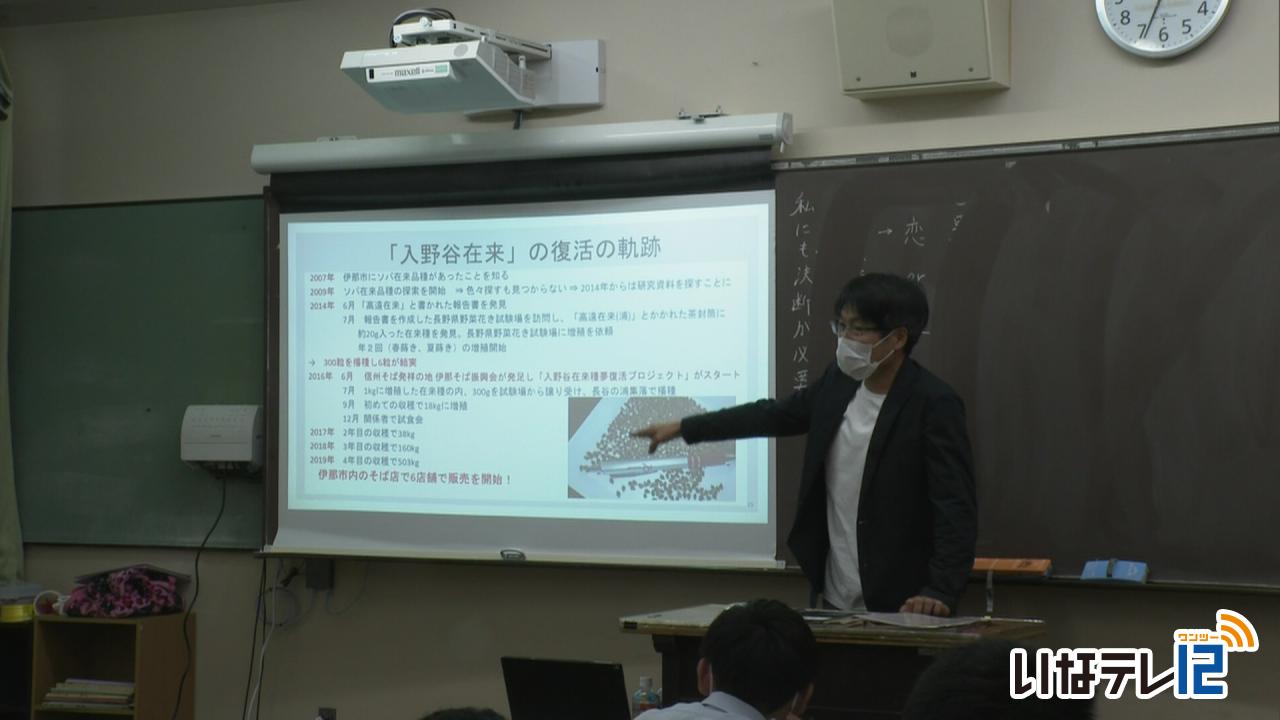

高遠高校3年生 高遠のそばについて学ぶ

伊那市高遠町の高遠高校でそばをテーマに地域の歴史などの学習をしている3年生は、高遠のそばについて15日に学びました。

この日は、高遠町のそば店、壱刻の山根健司さんが講師となり、3年生15人が、入野谷在来そばなどについて学びました。

山根さんは、絶滅したとされていた入野谷在来そばの復活までの取り組みを話しました。

2009年から復活に向けて種を探しはじめた山根さんは、2014年に塩尻市の試験場で種を見つけ、復活プロジェクトのメンバーと栽培に取りかかりました。

300粒の種から発芽したのはわずか6粒でしたが、今では500キロ以上収穫できるようになったということで「長い時間をかけて復活した幻のそばです」と話していました。

ほかに、そばの実を川に浸し、寒風にさらして乾かす寒ざらしそばについても話しました。

寒ざらしそばは、江戸時代高遠藩が将軍に献上していたとされていて、そばと高遠藩の歴史について説明していました。

山根さんは「歴史を感じながら、2つの伝統あるそばを食べてみてほしい。」と話していました。

生徒たちは、今後そばを栽培し、12月には収穫したそばをつかって年越しそばを打つ予定です。 -

南箕輪小学校で鍵盤ハーモニカのアンサンブルコンサート

南箕輪村の南箕輪小学校で、鍵盤ハーモニカのアンサンブルコンサートが6月28日に、開かれました。

コンサートでは、上伊那を中心に活動している鍵盤ハーモニカアンサンブルグループ、I・U・Pが人気アニメの曲を中心に、14曲を演奏しました。

小学校でコンサートをするのは初めてということです。

大島俊彦校長も趣味のバイオリンで参加しました。

このコンサートは、生で音楽を聴く機会を設け、鍵盤ハーモニカの魅力を知ってもらおうと、企画されたものです。

南箕輪小学校では「このコンサートを通して音楽に触れ、鍵盤ハーモニカの楽しさをもっと知ってもらえればうれしい」と話していました。

-

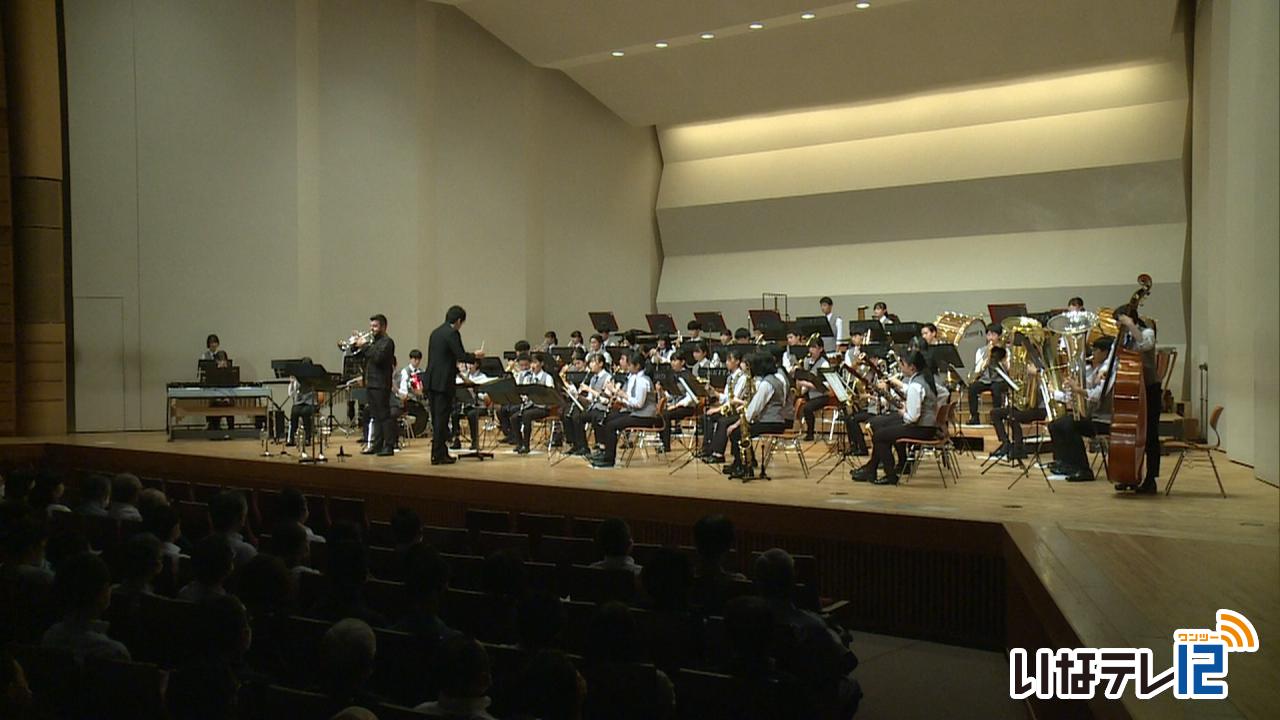

伊那北高校創立100周年記念コンサート

伊那北高校創立100周年記念コンサートが13日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

会場には卒業生や生徒などおよそ1200人が訪れ、伊那北高校の吹奏楽部、合唱部、弦楽部と、日本フィルハーモニー交響楽団によるステージに耳を傾けていました。

このうち吹奏楽部は、日本フィルのトランペット奏者と共演し「トランペット協奏曲」を披露しました。

このコンサートは2020年に予定していましたが、新型コロナの影響により、2年遅れでの開催となりました。

延期となりましたが、日本フィルのメンバーが3回に渡り学校を訪れ、事前指導を行い、準備してきたという事です。

第一部のアンコールでは、トランペットによる、伊那北高校応援歌「天竜河畔」の演奏も行われました。

コンサートでは、伊那北高校校歌のオーケストラ伴奏版が始めて披露されました。

コンサートの模様は、来月ご覧のチャンネルで放送します。

-

箕輪北小5年生 キャンプ前に飯ごう炊さん体験

箕輪町の箕輪北小学校の5年生は、学校の校庭で飯ごう炊さんを8日行いました。

8日は5年生の児童60人がグループ毎に別れ、深さ20センチ程の穴を掘り、間伐材をくみ上げ、火をつけていました。

1時間程で火が安定すると、飯ごうでご飯を炊いたたり、鍋でカレーを作りました。

5年生は、来週、茅野市の車山高原でキャンプなどの自然学習を行う予定です。

今回は、キャンプを前に子ども達に、飯ごうでの調理に慣れてもらおうと行われたものです。

正午頃、ご飯が炊け、カレーが出来上がると、子ども達は校舎に移動しグループ毎に味わっていました。

箕輪北小の5年生は13日と14日に車山高原でキャンプをする予定です。

-

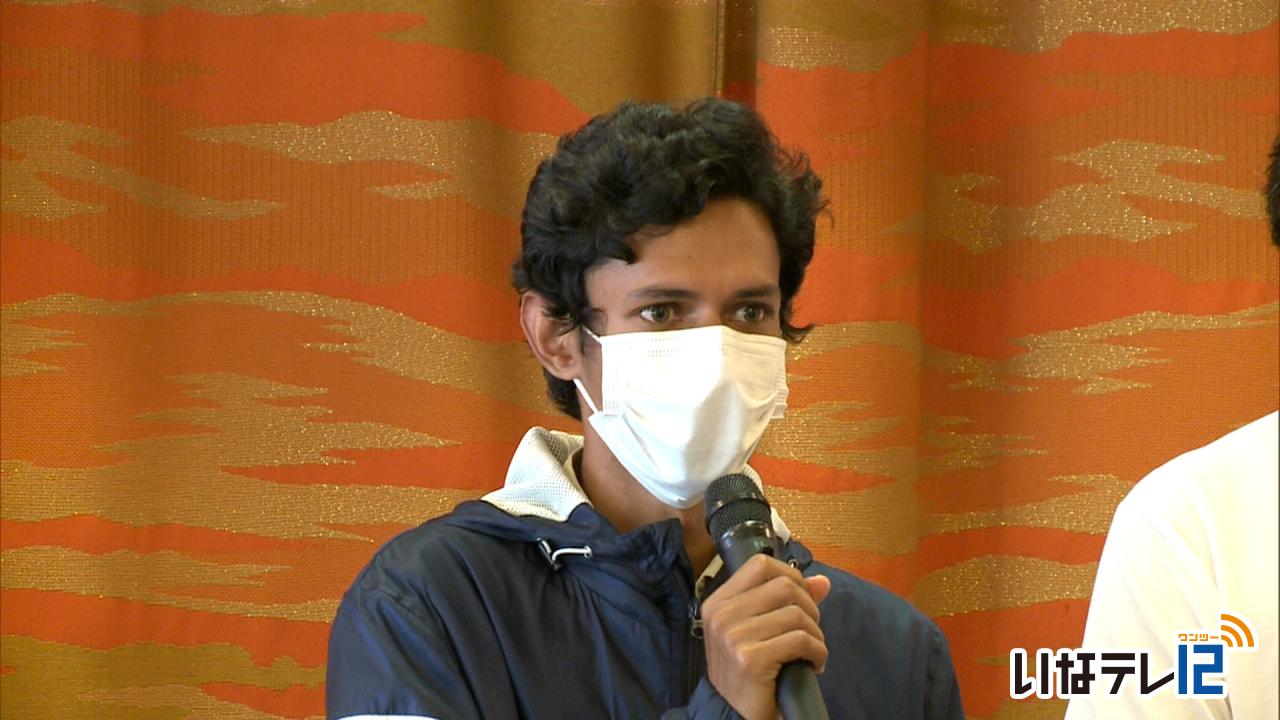

伊那RCが留学生に教育助成金

伊那中央ロータリークラブは信州大学農学部で学ぶ留学生に5日助成金を贈りました。

伊那市内で開かれた伊那中央ロータリークラブの例会の中で助成金を贈る留学生のアミン・エムディ・アルさんが紹介されました。

アミンさんは信州大学大学院の総合理工学専攻で年齢は29歳、国籍はバングラデシュです。

生物の個体発生を研究する発生学を学んでいて、日本の大学教員を目指しています。

この活動は伊那中央ロータリークラブが1993年から行っていて今回アミンさんには42万円が贈られたということです。

-

伊那新校の校名について意見交換

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校を再編統合する新校の学校名についての意見交換が6日に行われました。

伊那新校再編実施計画懇話会が伊那合同庁舎で開かれ、再編統合する学校名についての意見交換が行われました。

学校関係者およそ30人は6グループに分かれて、選考方法や時期について意見を交わしました。

出席者からは「地域が想像できない名前はつけないほうがいい」や「両校の伝統にとらわれないシンプルでわかりやすい名前にしたほうがいい」などと意見が出ていました。

また、委員構成は懇話会と同様であることから、校名選考委員会は設置しない方針も報告されました。

令和4年度から令和5年度の懇話会で学校名の候補を決定するとしています。

-

西春近南小児童が遺跡見学

伊那市の西春近南小学校の6年生は学校近くにある遺跡の発掘現場を6月27日に見学しました。

6月27日は6年生児童16人が西春近南小学校遺跡を訪れ、伊那市創造館の学芸員 濵慎一さんから説明を受けました。

今回の調査は伊那市教育委員会が5月から住宅建設に伴う事前発掘調査として行っているもので、新たに古墳時代や奈良・平安時代の住居跡と高床倉庫の合わせて6軒が発見されました。

この付近では令和元年に古墳時代の住居跡が1軒見つかっていて、今回の調査で新たに2軒見つかったことから、1,500年前から集落が広がっていたと考えられています。

また、複数の穴が見つかっていて、物を保管するのに使われていた高床倉庫の柱が立っていたことが分かったということです。

見学会ではこれまでに出土した縄文時代から奈良・平安時代の土器や壺なども展示されました。

調査は7月中旬まで行われるということです。

-

そば名称 商標登録申請

臨時総会では、高遠そばと入野谷在来そばの名称を、特許庁に地域団体商標登録の申請をしたことを明らかにしました。

商標登録をする事により、地域ブランドを守り、新たな地域活性化が期待できるということです。

2021年の1月に「入野谷在来そば」などが、振興会が知らないところで商標登録の出願をされていたことなどから登録について検討していました。

登録には法人格が必要なため、高遠そば組合と入野谷そば振興会が伊那市商工会に加入し、商工会として6月8日付で出願しました。

今後、1年ほどかけて、特許庁による審査が行われるということです。

-

高遠そば博物館 今年度中に開設へ

信州そば発祥の地 伊那そば振興会は、そばについて知り、学ぶことが出来る高遠そば博物館の開設を計画しています。

これは、7日に伊那市の防災コミュニティーセンターで開かれた臨時総会で報告されたものです。

高遠そば博物館は、振興会のアドバイザーで信州大学の井上直人名誉教授が構想を明らかにしました。

伊那市高遠町の商店街の蔵を活用し、世界のそばに関する資料や道具・種などを展示する予定です。

また、創業を目指す人向けに、そば打ちが学べる「そば大学」も博物館内に設ける予定だということです。

具体的な運営などは、まだ未定ですが、今年度中には開設をしたいとしています。

-

長野県児童福祉施設大会 伊那市で開催

長野県内の児童福祉の関係者が集い、児童虐待や子どもの権利について考える大会が、6/30に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

この日は、新型コロナの感染対策のため、例年の1割ほどの60人が参加しました。

大会では、伊那市にある児童養護施設たかずやの里の保育士、中川 奈美江さんが、児童憲章を朗読しました。

主催した長野県児童福祉施設連盟の川瀬勝敏会長は、「子どもを取り巻く環境が変化し、新しい支援が求められている。子どもたちの受け皿としての役割を多くの方に理解してもらいたい」とあいさつしました。

県内には、21の児童福祉施設があり、大会は、東北信と中南信の持ち回りで毎年開かれているということです。

-

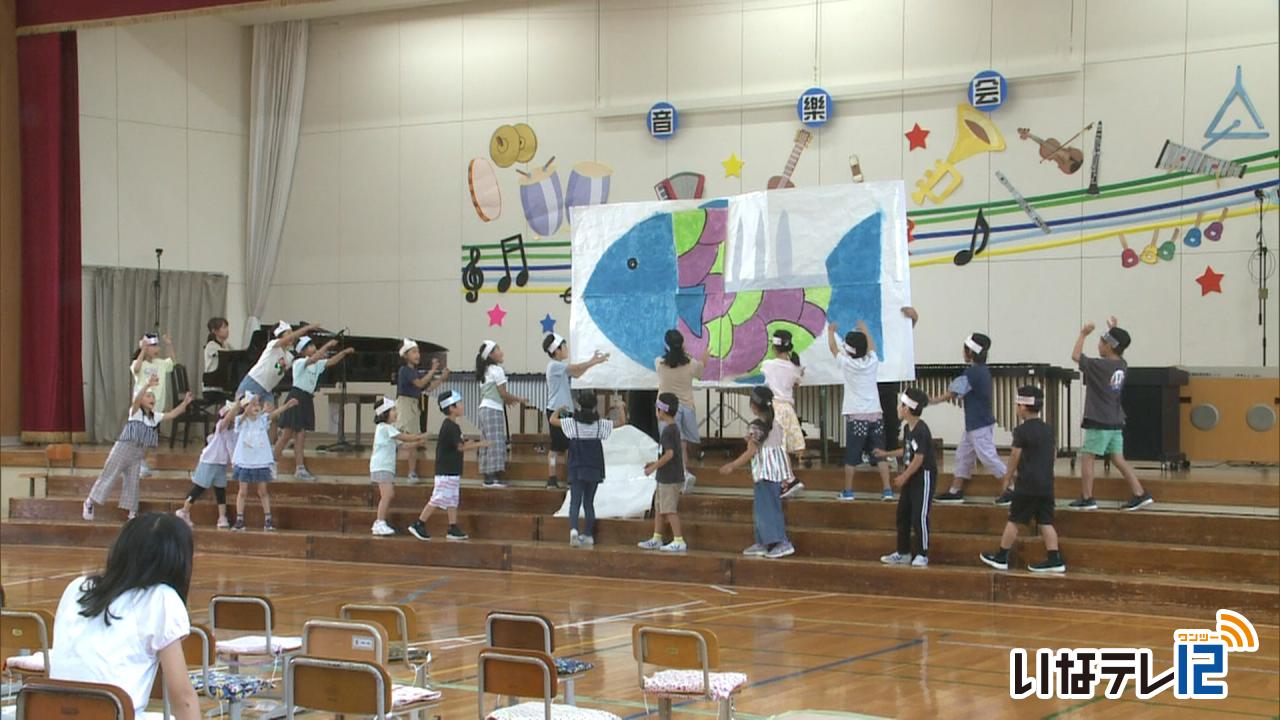

西春近南小学校で音楽会

伊那市の西春近南小学校で24日音楽会が開かれ、児童たちが練習してきた成果を披露しました。

音楽会では1年生から6年生までおよそ120人がステージに立ちました。

このうち2年生はクラス21人による音楽劇21ぴきのネコを披露しました。

音楽会で使われたピアノは創立150周年記念として地域住民などからの募金により購入されたものです。

音楽会では合唱や合奏、合わせて15曲が披露され訪れた保護者が演奏に聞き入っていました。

-

伊那市在住外国人 七夕交流会

伊那市在住の外国人に日本の文化を知ってもらおうと、長谷黒河内の「蔵の宿みらい塾」で、七夕交流会が4日に、開かれました。

4日は、伊那市などでALTをしているジャマイカ人の女性3人と地域おこし協力隊ら合わせて8人が交流会に参加しました。

七夕交流会ではゆかたを着て短冊に英語で願い事を書き、笹の葉に吊るしていました。

この交流会は伊那市の地域おこし協力隊の金子麻未さんが日本の文化を知ってもらおうと企画し、開いたものです。

金子さんは「日頃できない経験をしてもらい、日本をもっと知ってもらえたらうれしい」と話していました。

飾り付けられた笹は、伊那市役所1階のロビーに今週いっぱい飾られるということです。

-

令和10年度 市の小中学生500人余減少

伊那市内の小中学校の児童・生徒の数が、令和4年度には、合わせて5,189人なのに対し、令和10年度には4,673人と、500人余り減少することがわかりました。

これは、30日に市役所で開かれた、伊那市教育委員会の6月定例会で報告されました。

児童生徒数は、今年度5月の学校基本調査をもとにした数字です。

令和4年度には、児童数は3,370人、生徒数は1,819人、合計5,189人ですが、令和10年度には児童数は2,978人、生徒数は、1,695人、合計4,673人に減少する見込みです。

学級数も合計で267から、258学級に減少する見込みです。

教育委員からは、「今後10年、20年を見据えた検討が必要だ」「移住定住により、見込み数よりも児童数が多くなった学校もあるので、今後の取り組みが大切だ」といった意見が出されていました。

また、今年度の中学校の集団登山の計画案についても示されました。

新型コロナの影響で、山小屋への宿泊が難しく、伊那中、東部中、西箕輪中は、日帰りとしますが、春富中、高遠中では、1泊2日のコースを予定しているということです。

長谷中は、隔年実施で、今年度の実施はありません。

-

上農の動物コース3年がシカの食肉処理見学

南箕輪村の上伊那農業高校の生命探究科・動物コース3年生は、わなにかかったニホンジカの食肉処理を17日に見学しました。

わなにかかったニホンジカを上農高校の食肉処理室に動物コース3年生18人が運び解体が行われました。

授業ではシカを吊るして頭を落とし、洗浄までを行いました。

シカは伊那市新山の山林で17日の朝捕獲されたということです。

生徒たちは授業の中で、仕留めるところから解体までの流れを見学しました。

血抜きをされて運ばれたシカはメスで、体重は39キロだということです。

上農高校は5月にシカの解体から加工・販売までを行える食肉処理室を開設しました。

授業のあと、畜産班が皮を剝ぎ取り、ブロック肉に加工していきました。

上農高校ではこれまで畜産班の生徒がシカの解体や加工を行っていましたが、授業としては初めて行ったということです。

-

田楽座 1年半ぶりに高遠公演

伊那市富県を拠点に活動している歌舞劇団田楽座の高遠公演が、高遠町総合福祉センターやますそで、12日に行われました。

公演では、日本各地の伝統芸能をアレンジした太鼓や踊りなど、12演目を披露しました。

2020年に始まった高遠公演は、新型コロナの影響でおよそ1年半ぶりとなりました。 -

オケと合唱団が共演 バラ香るコンサート

上伊那のアマチュアオーケストラと小学生から高校生までの合唱団が共演するコンサート「オーケストラと奏でよう~バラの香にのせて~」が、伊那市の伊那文化会館で26日に開かれました。

コンサートには、伊那フィルハーモニー交響楽団や駒ヶ根子どもオーケストラ、上下伊那の小学生から高校生でつくる特別こども合唱団、総勢200人が出演し、10曲を披露しました。

伊那文化会館では、バラの季節にあわせ、去年6月に南信4つのオーケストラによるコンサートを予定していましたが、新型コロナの影響で中止となったため、今回改めて子どもたちを交えたコンサートを企画しました。

「バラの香にのせて」というタイトルに合わせ、文化会館のロビーには、伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンのバラが飾られていました。

コンサートではほかに、伊那市出身で桐朋学園大学を卒業したピアニスト、小沢さちさんも出演し、2曲を披露しました。

「オーケストラと奏でよう~バラの香にのせて~」の模様は、8月にご覧のチャンネルで放送予定です。

-

富県小学校の児童が麦刈り体験

伊那市の富県小学校の4年生と貝沼区の住民でつくる貝沼の自然環境を守る会のメンバーは27日に学校近くの畑で麦刈りを行いました。

この取り組みは富県小と富県保育園、地域住民の3者が連携して、農業や食育を通じて地域づくりをしようと進めているもので、およそ40人が参加しました。

作業の途中からは園児たちも刈り取った麦を運んでいました。

麦の品種は小麦の「ハナマンテン」で2021年10月に児童と園児が一緒に種まきをしました。

今年の麦は去年と比べて天気が良かったことから、出来が良いということです。

今回収穫した麦からは40キロほどの小麦粉がとれるということです。

富県小では、小麦粉を使ってクッキーなどを作る計画です。

-

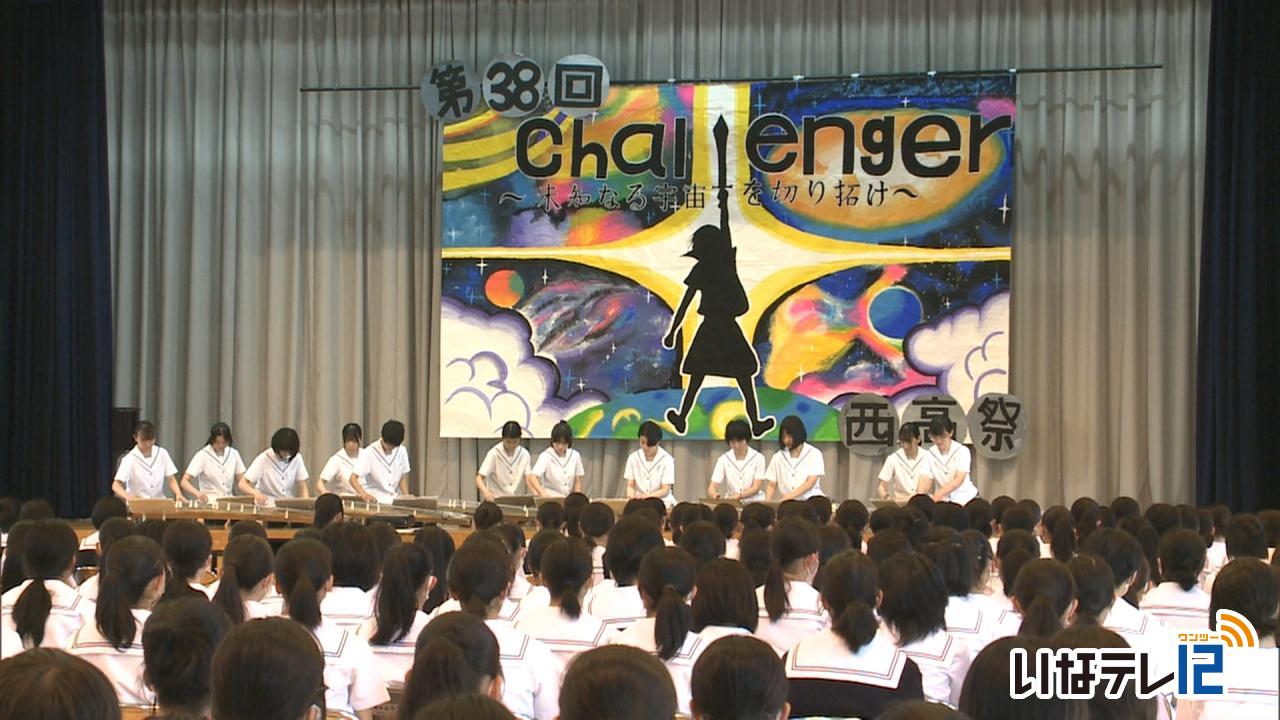

伊那西高校文化祭「西高祭」始まる

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」が、25日から3日間の日程で始まりました。

25日はステージ発表が行われ、お箏クラブや合唱クラブなどが日頃の活動の成果を披露しました。

今年の西高祭のテーマは、「Challenger~未知なる宇宙を切り拓け~」です。

今年は、3年ぶりに各クラスの展示とクラブ発表が、来場者を保護者に限定して行われます。

26日は、クラス展示とクラブ発表が、27日はスポーツフェスティバルが行われます。 -

伊那西小学校で熊について学ぶ学習会

学校近くで熊の目撃が多い、伊那市の伊那西小学校で学習会が23日に開かれ、児童は熊に出会った場合の対応などを学びました。

学習会は学区内で熊が出没することがあることから、児童に対応を身につけてもらおうと伊那西小が2年に1度開いているものです。

講師は信州大学山岳科学研究拠点の瀧井暁子助教が務めました。

瀧井さんは「熊は人間をめったには襲わない。バッタリと出会ったときに自分の身を守ろうと襲う習性がある」と話していました。

学習会では熊のぬいぐるみが登場。

「熊に出会った場合はうつぶせになり、手で頭や首を守るように」と説明し「大声を出さず、ゆっくりと離れてください」とアドバイスをしていました。

23日は熊の毛皮と頭蓋骨も並べられ、児童たちは実際に触って感触を確かめていました。

伊那市によりますと今年の熊の目撃情報は4月から23日現在で20件あり、西春近地区で多いということですが、けがの被害はないということです。

-

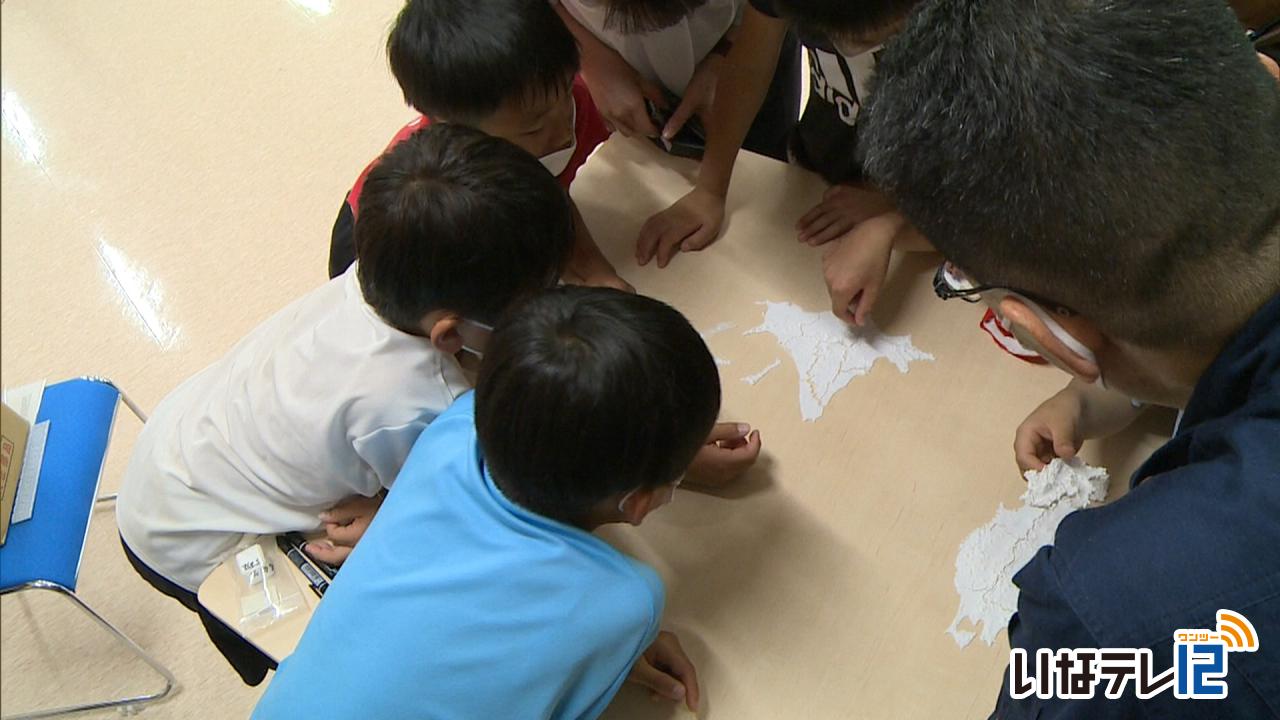

南箕輪小 南信工科短大の協力で立体日本地図

社会科で都道府県について学習している南箕輪村の南箕輪小学校の4年2組は、南信工科短大に依頼し作ってもらった日本地図の立体模型を21日受け取りました。

こちらは長野県の立体模型です。

大きさは216万分の1で、高さも再現されています。

21日は南箕輪小4年2組の児童33人が南信工科短大を訪れ、3Dプリンターでの製作の様子を見学しました。

南箕輪小学校では、今年度から南信工科短大との共同授業を行っています。

4年2組は、去年社会科の授業で南箕輪村のジオラマを製作していて、今年度はそれを発展させようと南信工科短大の協力のもと都道府県の立体模型を作ることにしました。

35人の児童が1人1つの県を担当し、国土地理院の3Dデータをダウンロードし、南信工科短大の中島一雄教授が製作しました。

中島教授は「標高が低い県は20分から30分で完成しますが、長野県は標高が高いので、できあがるまで2時間かかりました」などと説明していました。

今後4年2組では、この立体模型に色付けをしていくということです。

201/(火)