-

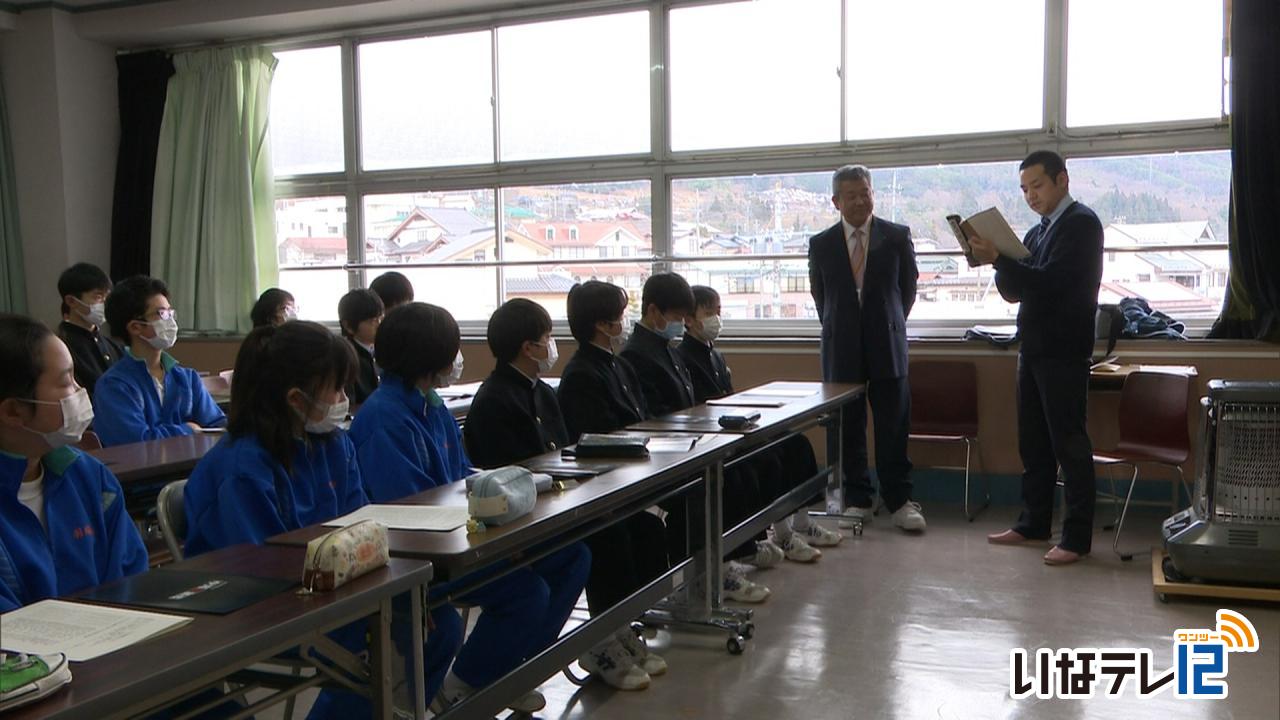

中尾歌舞伎についての講演会

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎の歴史や魅力についての講演会が、長谷中学校で20日、開かれました。

この日は、中尾歌舞伎保存会会長の西村篝さんと、役者の仲村啓助さんが長谷中学校を訪れ、実際の台本を読み上げていました。

西村さんは、「出演している人以外にも太鼓を鳴らす人や、黒子の人などがいて初めて成り立っています。」と、話していました。

仲村さんは、「役者として舞台に上がった時には不安もあったが、終わった後に、お客さんのリアクションを肌で感じることができたことが達成感につながった」と役者としての魅力を話していました。

長谷中学校では、3年生が総合学習の時間で中尾歌舞伎を応援しようと活動していて、これまでにファンクラブを立ち上げたり、パンフレットを作りPR活動など行っています。

中尾歌舞伎は、4月29日に定期公演が予定されています。 -

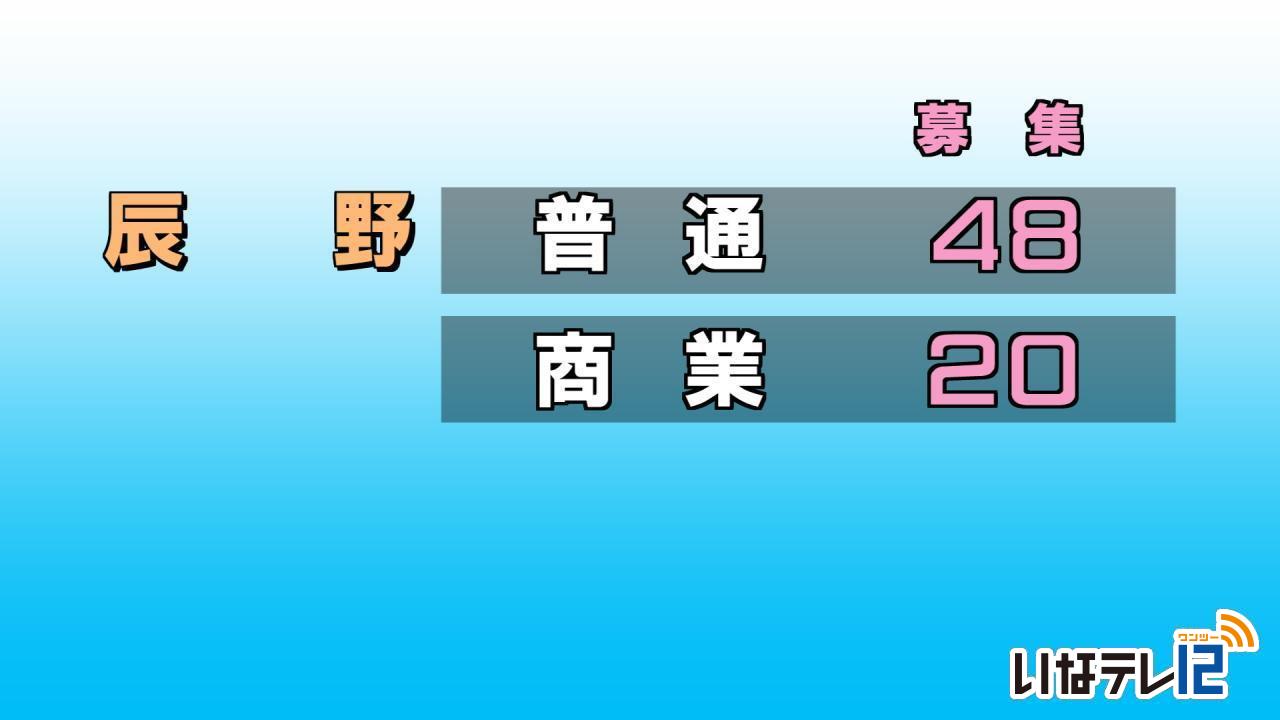

高校入試後期選抜 募集人員発表

長野県教育委員会は、令和2年度入学の公立高校後期選抜の募集人員を、21日に発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通48人、商業20人。 -

中学生の視点から町に提言

中学生の視点から政策提言をする箕輪町中学生模擬議会が、19日に役場で開かれました。

中学生模擬議会は、中学生に町政への関心を高めてもらおうと開かれたものです。

この日は2年生10人が体育施設の環境整備や防災対策などについて質問しました。

登内結斗さんは、町内にある普段あまり使われていないグラウンドを整備して部活動で使えるようにしてほしいと提案しました。

白鳥政徳町長は「中学校の各部活動で使用できそうなグラウンドがあるか調べて町に連絡してほしい」と答弁しました。

三井瑚美知さんは、町をあげての防災訓練を年に3・4回行ってみてはどうかと提案しました。

白鳥町長は「町が1年に何回も訓練を行うことは現実的に難しいが、地震以外の台風や長雨による災害を想定した訓練を行うことは必要だ」と答弁しました。

中学生たちはメモを取るなどして熱心に話を聞いていました。 -

信大農学部手作りジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が作った手作りジャムの販売が、18日から始まりました。

ジャムはリンゴや山ブドウ、イチゴなど13種類で、今年はおよそ1万本販売されます。

ジャムは植物資源科学コースの2年生が、実習で栽培してきた果物で作りました。

去年の台風19号による果物への影響も無く、上々の出来栄えだということです。

ラベルに描かれたイラストも、学生がデザインしました。

ジャムは一瓶200グラムで、税込み330円から500円です。

学部内にある生産品販売所で、平日の午前8時45分から午後5時まで販売していて、売り切れ次第販売終了となっています。

-

伊那養護の生徒手作り作品販売会

伊那養護学校高等部の生徒が作業学習で作った作品の販売会が16日伊那市と箕輪町で開かれました。

販売会では高等部の生徒が作った作品が並び訪れた人たちが

買い求めていました。

作業学習は木工や陶芸のほか手工芸、裁縫など7つの班があり班ごとに買い物客に商品の説明をしていました。

陶芸班は皿やカップ、花瓶など模様や形にこだわった作品を販売しました。

手工芸班はブレスレットやポーチなどかわいらしさを売りにした

作品を作りました。

伊那養護学校の販売会は22日土曜日に駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店でも行われることになっていて生徒らは「心を込めて作った作品を用意したので足を運んでもらいたい。」と話していました -

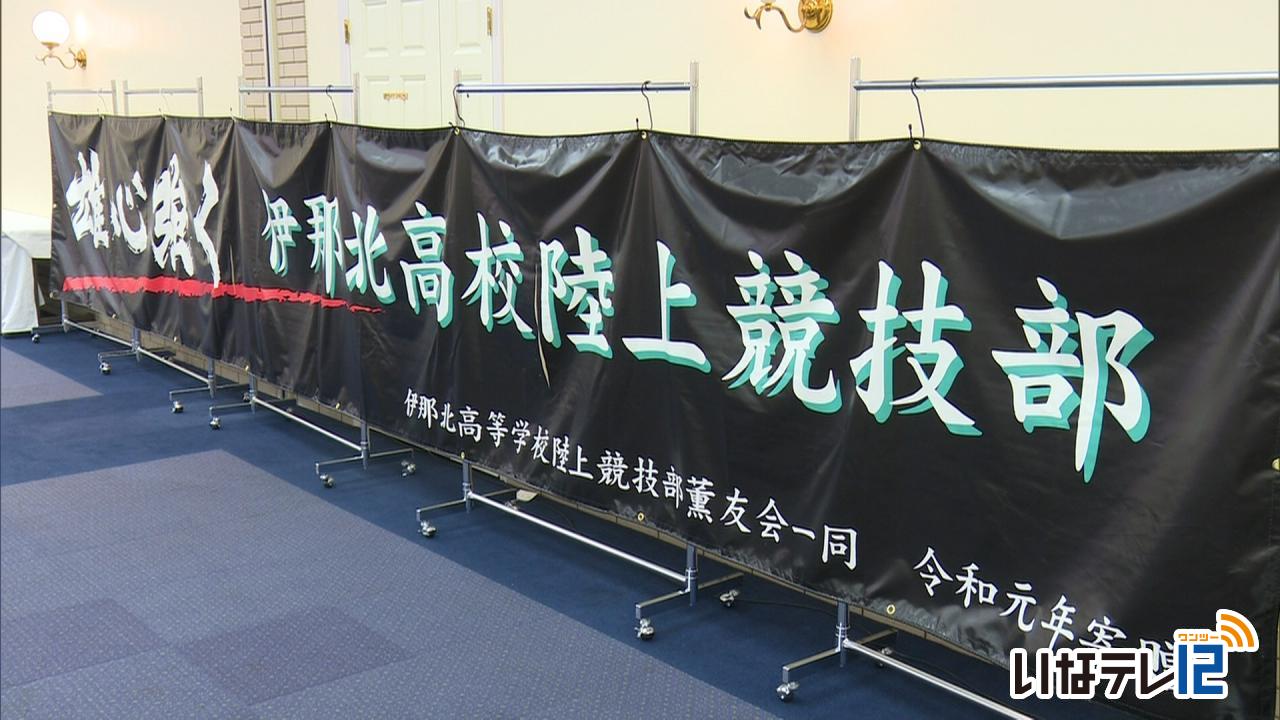

伊那北陸上部OB 横断幕を贈呈

伊那市の伊那北高校陸上部が今年で100周年を迎えるのを記念し、OBでつくる「薫友会」が現陸上部に横断幕を贈呈しました。

15日は伊那市で薫友会の総会が開かれました。

総会では、薫友会の堀正秋会長から現陸上部の武田光典顧問に横断幕が贈られました。

横断幕は縦1m、横8mで、薫友会の寄付金でつくられました。

武田顧問は「横断幕をすぐに部員たちに見せたい。

部員たちの士気をより高め、目標達成に向けてがんばりたい」と話しました。

横断幕は、来月22日の「春の高校伊那駅伝」で、伊那市陸上競技場に掛けられます。

薫友会は、OB同士の繋がりの強化や現陸上部の支援を目的に2018年に発足しました。

総会ではおよそ65年前の陸上部OBが、当時の陸上部の写真を見ながら思い出を振り返りました。

-

前期選抜 389人にひと足早い春

県内の公立高校前期選抜試験の合格発表が18日に行われ、合格した受験生に一足早い春が訪れました。

前期選抜試験は10日に実施され、上伊那の公立高校では585人が受験し389人が合格しています。

後期選抜試験は3月10日に行われ、合格発表は19日の予定です。 -

南箕輪村の日 保育園で特別給食

2月18日は南箕輪村の日です。

村内の保育園では、村の日にちなみ地元産の野菜などを使った給食が出され、子どもたちが味わいました。

中部保育園でも村の日特別給食が提供されました。

村内で栽培された米や、むらのイメージキャラクター「まっくん」にみたてた蒸しもの、大芝いちごなど5品です。

子どもたちは「まっくんおいしい」「お米がおいしい」と感想を言いながら給食を味わっていました。 -

五色百人一首 南信大会

百人一首を20枚ずつ色分けした五色百人一首の南信大会が伊那市西箕輪の仲仙寺で15日開かれました。

大会には上伊那を中心に小学1年生から6年生まで64人が参加しました。

五色百人一首は、100枚の札を20枚ずつ色分けして試合を行います。

覚える短歌や札を並べるスペースが少なく、短い時間で試合を行えるため、学校の授業で取り入れやすくなっているという事です。

大会は県内の教員有志でつくるTOSS五色百人一首協会長野県南信支部が開いているもので今年で8回目です。

きょうは総当たりの予選と、決勝トーナメントが行われました。

大会の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、青札の部 箕輪東小学校6年の清水隆雅君が、赤札の部 南箕輪小学校5年の松田果歩さんが優勝しました。

-

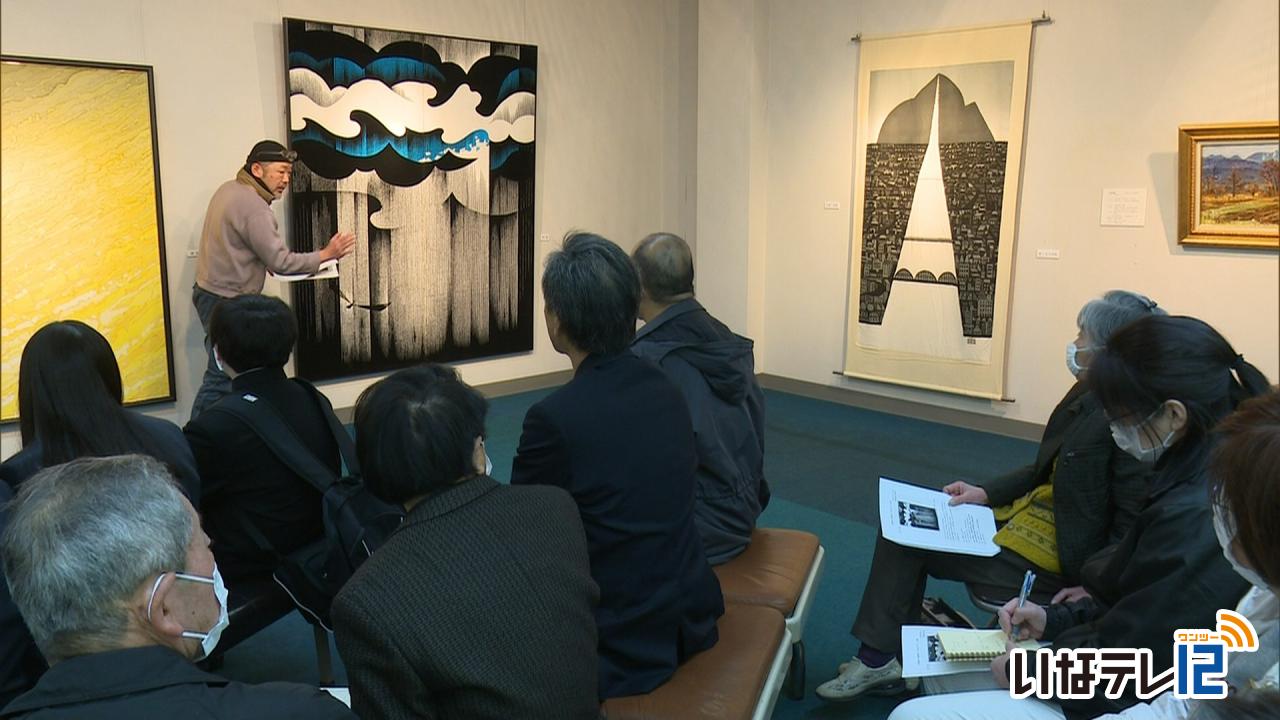

美術講座 抽象絵画を学ぶ

箕輪町出身の作家の抽象絵画を鑑賞し、絵の表現などについて学ぶ「美術講座」が、箕輪町郷土博物館で15日開かれました。

美術講座には箕輪中学校の美術部員や一般町民など、およそ40人が集まりました。

講師は箕輪町木下の木彫工芸家、中澤達彦さんです。

講座では抽象絵画をテーマに、絵の表現や込められたメッセージなどについて話しました。

中澤さんは「抽象絵画は人によって見方が違う」、「絵の題名から個人個人が絵の表現を推測してほしい」と話しました。

箕輪町大出出身の染色作家、小林一博さんの作品「碧い雲」については、「題名の『碧』という言葉と絵の縦線から、雨を表現した作品なのではないかと推測できる」と話しました。

町郷土博物館は、町とゆかりのある彫刻や絵画をテーマに毎年講座を開いていて、今年で3回目です。

-

中村不折書初め書道展 表彰式

小学5、6年生の書初め作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」の表彰式が15日伊那市の伊那文化会館で行われました。

15日は伊那文化会館で表彰式が行われ、最高賞の中村不折賞を受賞した高遠北小学校6年の大髙春風さんら入賞者に表彰状が贈られました。

大髙さんの作品について実行委員長の泉石心さんは「文字の力強さ、はらい、名前も含めて全てにおいてバランスの取れた作品です。これからも書道に励み自信をもって色々なことに挑戦してください」と激励していました。

受賞者を代表して大髙さんが挨拶をしました。

書道展は上伊那書道協会などが伊那谷で育ち日本を代表する書家として活躍した中村不折にちなみ開いているものです。

会場には上伊那を中心に小学5、6年生の作品378点が展示されています。

今年は中村不折について理解を深めてもらおうと、泉実行委員長が所有する不折の写真や書なども展示されています。

書道展は24日まで伊那文化会館で開かれ、その後はアルプス中央信用金庫の本店や各支店で開かれます。

-

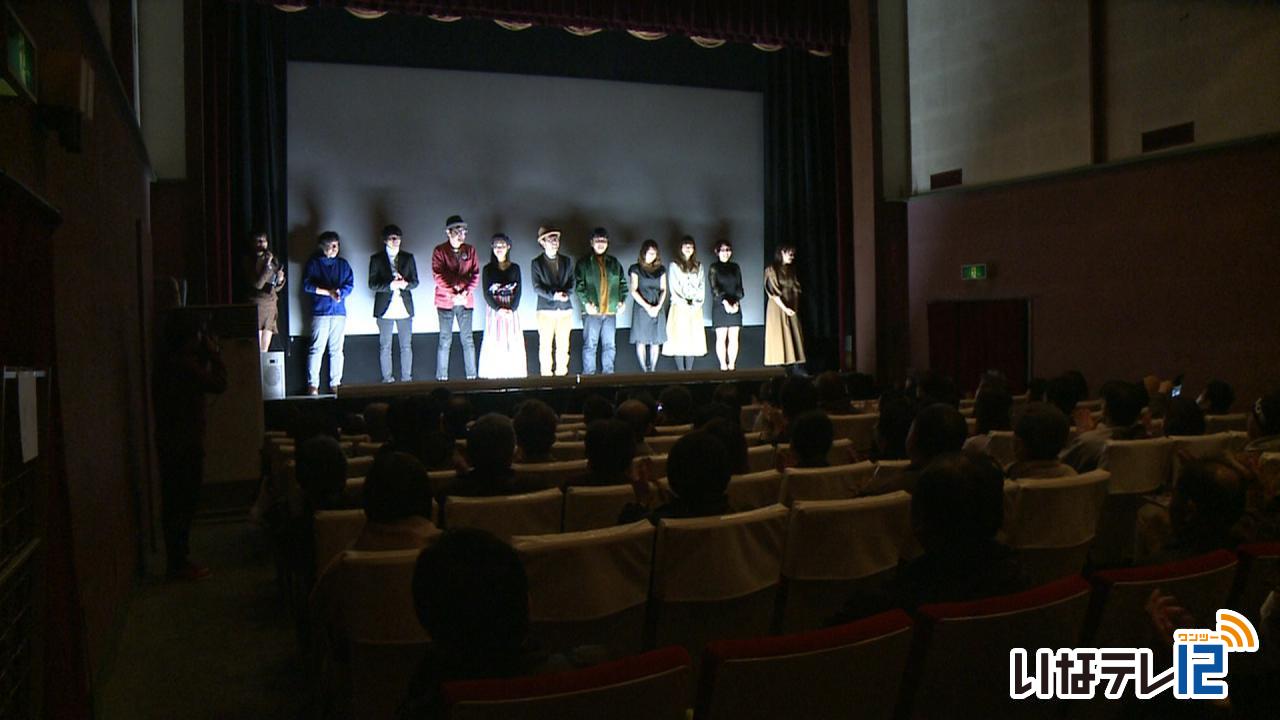

霊犬戦士ハヤタロー 先行上映

上伊那8市町村で撮影が行われた映画「霊犬戦士ハヤタロー伊那谷幽玄の戦い」の先行上映会が伊那市の旭座で14日開かれました。

上映会では、共同プロデュサーの成美さんや出演者が舞台挨拶を行いました。

映画「霊犬戦士ハヤタロー」は、駒ケ根市の「霊犬早太郎伝説」をもとにした作品です。

都会から故郷の伊那谷に戻った主人公が怪事件に巻き込まれ、ハヤタローと共に妖怪と戦うというストーリーです。

撮影は2018年から上伊那8市町村を舞台に行われました。

上映会には、撮影に協力した人達や観客など150人余りが訪れました。

共同プロデューサーで伊那市出身のタレント成美さんは「皆さんの協力があり完成する事ができた」と挨拶しました。

映画「ゴジラ」やアニメ「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザインを担当した岡本英郎監督は「子供からお年寄りまで楽しめる作品になった」と挨拶しました。

この他に映画に出演する伊那市出身のシンガーソングライター湯澤かよこさんらも挨拶しました。

映画「霊犬戦士ハヤタロー」の旭座での上映は27日までです。

岡谷市のスカラ座では4月3日から9日まで、その後全国各地で順次公開する予定です。

-

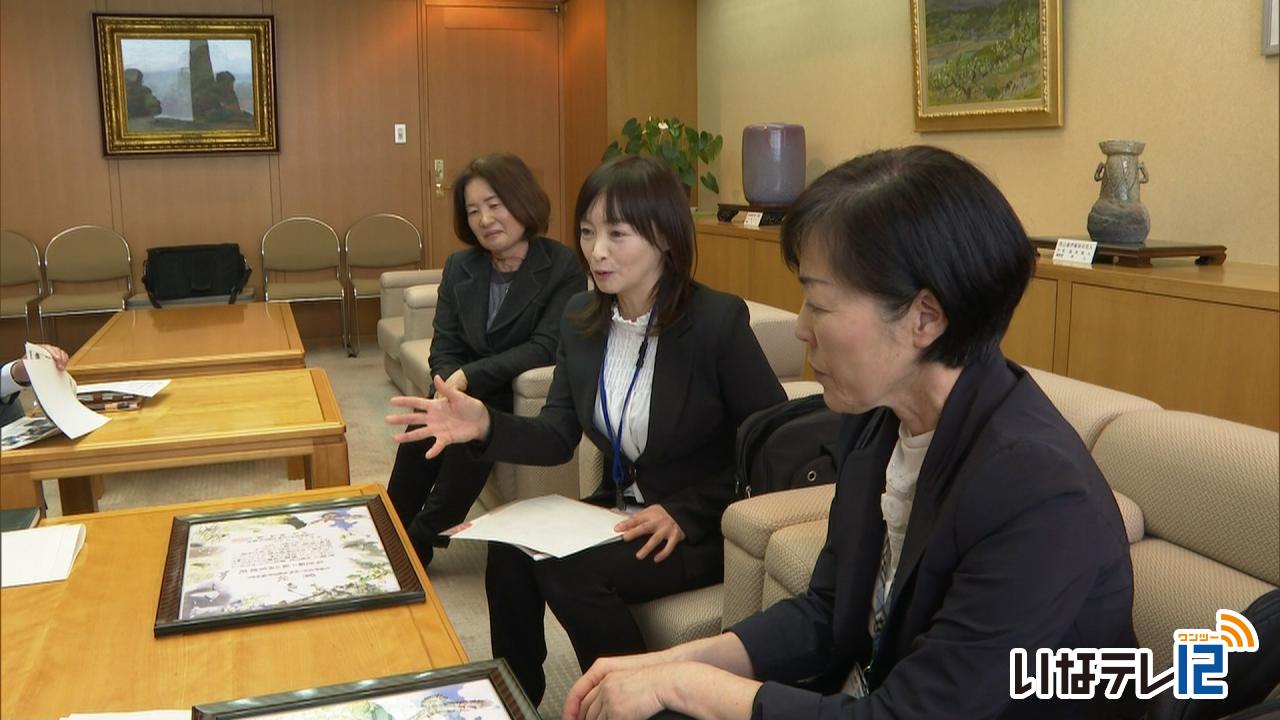

ビオトープコンク2園受賞

2年ごとに開催されている全国学校・園庭ビオトープコンクールで伊那市内の保育園2園が上位5つの賞に次ぐ日本生態系協会賞を受賞しました。

受賞したのは、西箕輪南部保育園と高遠第2第3保育園の2園です。

14日は、園長らが白鳥孝市長に受賞を報告しました。

ビオトープは、その地域本来の野生の生き物たちが生息できることを言います。

コンクールは環境教育や自然活動の取り組みを表彰するもので、

西箕輪南部保育園は、近くの里山を活用し四季を通じて自然に触れる体験や、木の廃材を使ったたものづくりなどの活動が評価されました。

2回目の受賞となる高遠第2第3保育園は、保育園の裏山にある山を活用した自然体験や人や自然とのふれあいを大切にしているい点などが評価されました。

白鳥市長は「理想の保育ができている。子どもたちは不思議なところに興味がある。そういった所を伸ばして欲しい」と話していました。

-

西春近南小創立150周年記念ユカイナづくり

伊那市の西春近南小学校の5年生と6年生は、創立150周年記念事業の一環で、伊那発祥の木の笛「ユカイナ」を3日、作りました。

3日は、ユカイナの愛好者でつくるユカイナクラブの会員4人が西春近南小学校を訪れ、5年生と6年生と一緒に作業をしました。

講師は、同窓会長で2007年にユカイナを作った西春近の加納義晴さんです。

児童は、鉛筆で下書きをすると、電気ペンで模様を付けました。

その後、オリーブオイルで光沢を出します。

紐を通して結べば完成です。

完成後は、「チューリップ」などの曲を練習していました。

西春近南小学校は明治5年に開校し、令和4年に創立150周年を迎えます。

150周年記念式典では、児童たちがユカイナの演奏を披露する予定です。

-

高遠高校学習成果を報告

伊那市高遠町の高遠高校の生徒が校外で学ぶ取り組みを伊那市内全域に広げようとサポートしている「高遠高校学園構想推進連絡会」が3日、高遠高校で開かれました。

この日は、伊那市の笠原千俊教育長など委員ら18人が集まり、今年度行ってきた地域との交流学習について報告されました。

藤沢地区に自生している植物、クロモジを使ったルームスプレーの商品化や、福祉施設の利用者との交流、書道の授業で道徳教育を取り入れたことなどが報告されました。

委員からは、「生徒の学習を地域にアピールできるよう、インターネットなどを使い情報発信に力を入れてほしい」、「書道での道徳教育は芸術コースならではのもので、さらに力を入れてほしい」などの意見が挙がっていました。

高遠高校では、会議で出た意見をもとに、来年度の教育カリキュラムを計画していくということです。

-

シニア大学伊那学部 78人が卒業式

長野県シニア大学伊那学部の第42期生の卒業式が、13日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

卒業を迎えたのは、第42期生の男女合わせて78人で、代表者が学部長の岩本靖彦伊那保健福祉事務所長から卒業証書を受け取りました。

42期生の最高齢は、81歳・最年少は58歳で、平均年齢は70.2歳です。

2018年度に入学し、2年間にわたり知識や教養を身につける講座や、趣味活動・ボランティア活動など68時間の講座を終了しました。

卒業生を代表して辰野町の小松由幸さんは、「シニア世代でなければできない学びを深めることができた。生涯現役の精神でこれからも取り組みたい」と挨拶しました。

最後に卒業生全員で「蛍の光」を斉唱しました。

-

第13回信州農村歌舞伎祭

南信地域で受け継がれている伝統芸能を披露する第13回信州農村歌舞伎祭が、伊那市の伊那文化会館で9日、行われました。

この日は、大鹿村の大鹿歌舞伎保存会、下條村の下條歌舞伎保存会と、こども歌舞伎教室が出演しました。

このうち、大鹿歌舞伎保存会は、太平記の世界を舞台にした討ち入りの物語、「忠臣講釈 幕図 宅兵衛上使の段」を上演しました。

大鹿歌舞伎は、およそ300年前から下伊那郡大鹿村伝承されていて、平成29年には国の重要無形民俗文化財に指定されています。

また、下條村こども歌舞伎教室は、鎌倉時代、曽我兄弟が父の敵を討つまでの物語、「壽曽我対面」を上演しました。

主催した伊那文化会館では「地域に伝わる歌舞伎を楽しみにしている人が年々増えている。これをきっかけに伝統芸能に親しんでもらいたい」と話していました。

-

古田人形芝居振興協力会 解散

箕輪町上古田を拠点に活動する人形浄瑠璃・古田人形芝居保存会を支援する振興協力会が、今年度をもって解散することがわかりました。

7日は、箕輪町文化センターで臨時総会が開かれ解散する案が示され了承されました。

古田人形芝居振興協力会は、保存会の活動を資金面で支援するため活動していて、町や上古田区、商工会などで組織しています。

個人や事業所などから協力金を募り毎年40万円近くが寄せられています。

主に小中学校の古田人形芝居のクラブ活動や物品購入などに活用されています。

総会では、一定の役割は果たしたとして今年度をもって解散することが決まりました。

理由として会員の高齢化や集金が困難になっていることなどをあげています。

振興協力会の基金およそ300万円は、そのまま保存会へ寄付するとしています。

古田人形芝居はおよそ300年の歴史があり県の無形民俗文化財に指定されています。

-

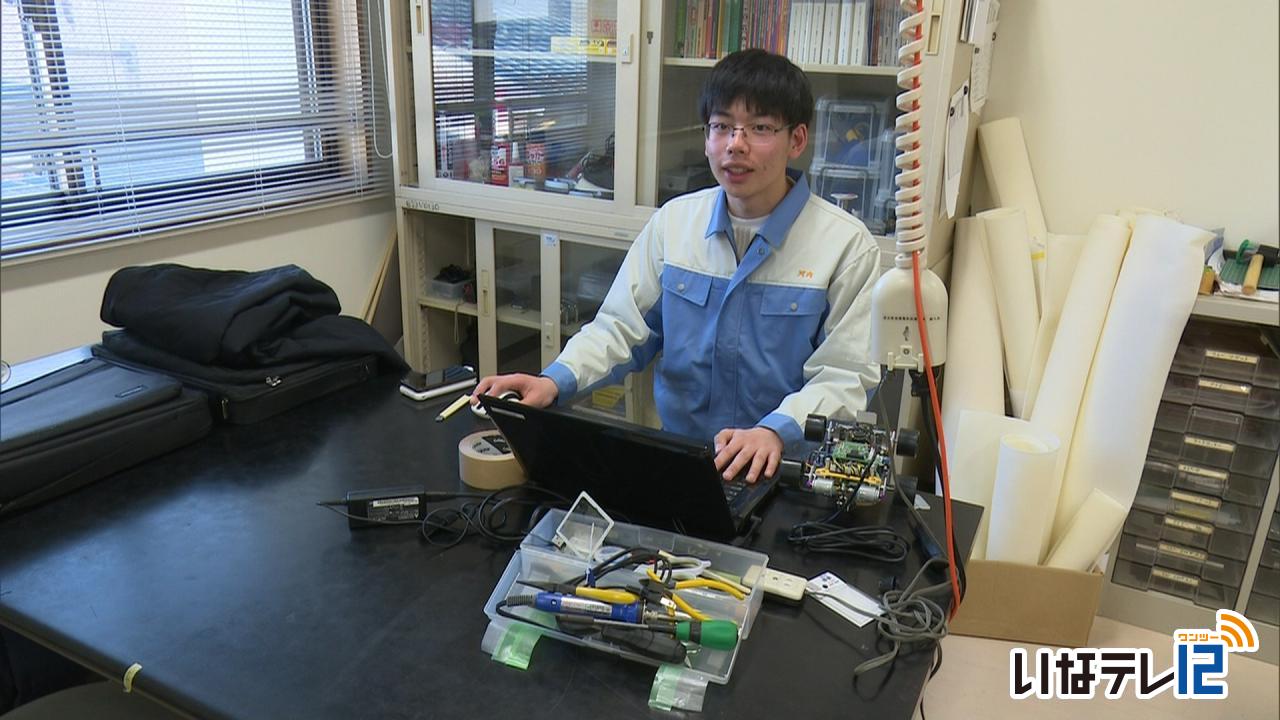

駒工河内さん全国大会ベスト8

先月11日と12日にマイコンカーラリー競技の全国大会が開かれ、伊那市荒井で駒ヶ根工業高校の河内建汰郎さんがベスト8の成績を収めました。

河内さんは機械科3年で、ロボット研究製作部に所属しています。

1年生の頃から、マイコンカーマシンの設計やプログラミングを手掛けてきたということです。

試合で使ったマシンは、今までに4回の改造を重ね、軽量かつ低重心でカーブに強いことが特徴です。

マイコンカーラリーは、1周およそ60メートルのコースを、マシンの先端に付けた5つのセンサーで感知してスピードを競うものです。

大会では、決勝トーナメントで4位の好タイムを出しましたが、2試合目でコースアウトし、ベスト8となりました。

駒ヶ根工業高校は、12年連続で全国大会に出場しています。

8日には、岡谷市でマイコンカーラリーの大会が開かれることになっていて、この試合は河内さんの引退試合となっています。

河内さんは、東京の工業大学への進学も決めていて、今後もロボット工学の研究に取り組むということです。

-

高校入試前期選抜 志願者数発表

長野県教育委員会は令和2年度公立高校入学者の前期選抜志願者数を5日発表しました。

上伊那で最も高い倍率は辰野高校普通で2・03倍となっています。

辰野高校普通は65人で2.03倍、商業は26人で1.30倍となっています。

上伊那農業高校です。

生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザイン、4つの学科で120人が志願し1.5倍となっています。

-

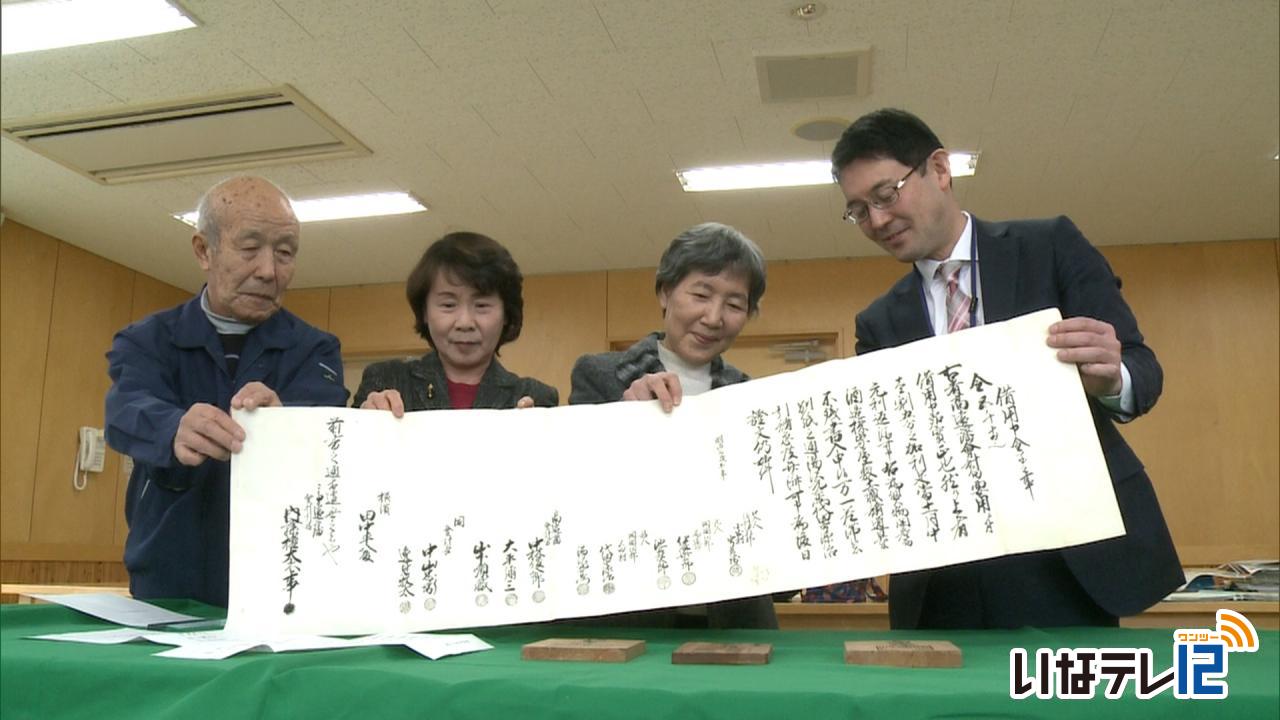

高遠藩の借用書 宮田で発見

明治時代の初め、財政が苦しかった高遠藩が駒ヶ根市出身の実業家・田中平八から五千両を借りたことを証明する古文書がこのほど発見され、3日にお披露目されました。

この日は、宮田村の宮田村民会館で報道向けに古文書が公開されました。

明治3年・1870年、財政が苦しかった高遠藩が、東京証券取引所の立ち上げに関係したとされる駒ヶ根市出身の実業家・田中平八に宛てた借用書です。

その金額は五千両。現在の金額にして、およそ1億円にあたるということです。

これは、宮田村で代々造り酒屋を営んでいた代田家の蔵からみつかったものです。

平成28年から29年にかけて代田家が宮田村に寄贈した骨董品などの中にあったものです。

代田家は借用契約の保証人になっていたということです。

宮田村古文書整理室の池上和子さんは「小さい藩だが城があって江戸にも屋敷があり、家来も大勢いた。逼迫した状況が積み重なって、最終的には火の車という状態が続いていたのではないか」と話していました。

宮田村文化財担当係の小池勝典さんは「著名な田中平八が、高遠とつながりがあったということを証明する非常な貴重な資料。こういったものが宮田村にあるということを知ってもらいたいし見てもらいたい」と話していました。

今回見つかった古文書などは、14日から宮田村民会館で開かれる展示会で一般に公開される予定です。 -

南箕輪小 入学前保育園児と交流

南箕輪村の南箕輪小学校の5年生は、保育園児が小学校入学後に負担を感じることがないように、学区内にある4つの保育園との交流を始めました。

4日は南箕輪小学校の5年3組の児童が、西部保育園の年長園児と、こども館で交流しました。

園児は「自己紹介じゃんけん列車」や「魚釣り」、「輪なげ」など児童が考えた遊びを楽しみました。

輪なげは、児童がこども館に下見をした際にコーンが置いてあることに目を付け、新聞紙をガムテープで巻いて輪を作って企画しました。

この交流は去年、5年4組が総合的な学習の時間に村内全ての保育園と行ったのがきっかけです。

今年は4クラスある5年生全クラスが、学区内にある4つの保育園を1つずつ担当し、交流するということです。

-

伝統文化公演 各地の踊りを披露

県内各地の伝統芸能を披露する「伊那谷伝統文化公演」が、伊那市のニシザワいなっせホールで2日開かれました。

伊那市富県を拠点に活動している「歌舞劇団田楽座」は、塩尻市に伝わる踊りなどを披露しました。

「信濃の国」を演奏し、観客も手を叩きながら歌を口ずさんでいました。

下伊那郡阿南町で活動している「和合念仏踊り保存会」は、お盆の期間中にあの世から呼び戻した死者と一緒に過ごせる喜びを表現した踊りを披露しました。

この踊りは、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

伊那谷伝統文化公演は、伝統芸能の継承と普及を目的に、NPO法人伊那芸術文化協会が毎年開いています。

-

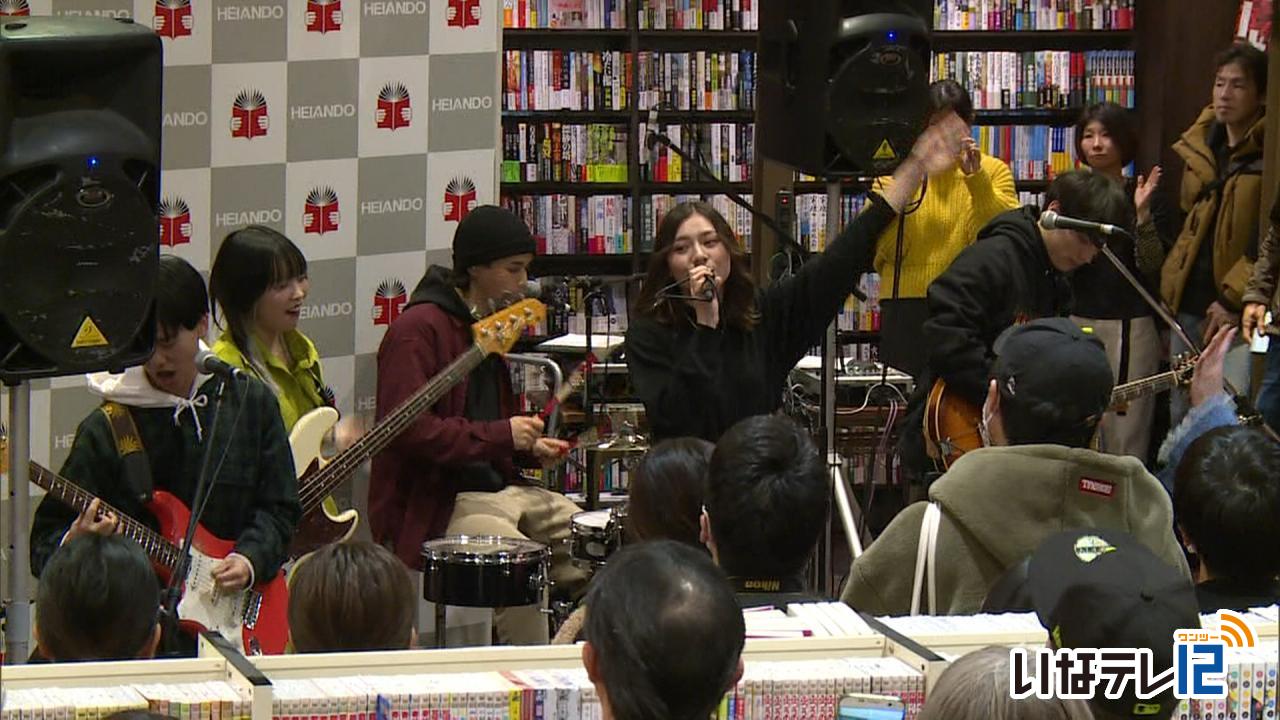

FAITH 地元でミニライブ

上伊那出身の男女5人組バンド「FAITH(フェイス)」のミニライブが伊那市の平安堂伊那店で2日開かれました。

会場となった平安堂には、地元の出身のバンドを応援しようと300人以上が集まりました。

FAITHは2015年に結成された上伊那出身の男女5人組バンドで、今年1月にメジャーデビューをし、ファーストアルバムをリリースしました。

2日はアルバムに収録されている曲など6曲を歌いました。

FAITHは2月22日から全国4か所でライブツアーを予定しています。

東京、大阪、松本のチケットは売り切れとなっていて、2月28日の名古屋はまだ余裕があるという事です。

-

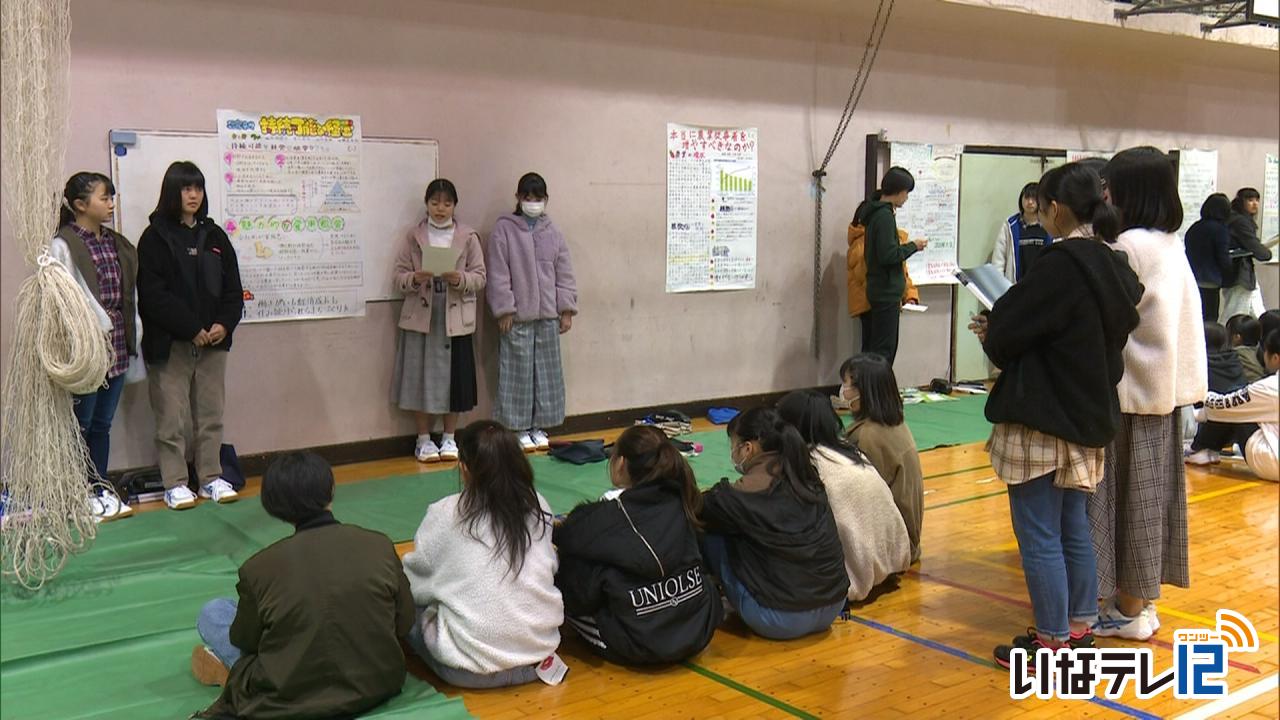

伊那北1年生総合探求成果発表会

伊那市の伊那北高校1年生は、総合的な探求の時間の中で取り組んできた課題研究の発表会を1日、開きました。

この日は、1年生200人が、4人1組のグループで取り組んできた研究成果を発表しました。

各グループは、国連加盟国が2030年までに貧困や気候変動など、17の項目を解決し、持続可能な世界を目指すための目標、SDGsの観点を踏まえて発表しました。

そのうち、持続可能な経営をテーマにしたグループでは、伊那市内のりんご農園に見学に行き、魅力的な雇用機会として、労働者が時間を指定して働いていると紹介しました。

こうした取り組みがSDGsの目標の一つ、「働きがいと経済成長」に当てはまると話していました。

また、あるグループは、循環可能な里山資源をテーマに発表しました。

このグループは、伊那市横山の里山で現地調査を行い、森林資源の循環に必要な取り組みなどをまとめ、発表していました。

伊那北高校では、「課題を見つけ、目標に対する仮説を立てて解決策を探ることで、1人1人の考える力を育てていきたい」と話していました。

来年度は、課題研究を踏まえ、1人1研究に取り組むということです。 -

文科系クラブの集大成

伊那西高校の文科系クラブの作品展、芸術フェスティバルが伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には絵画や書道、写真など約200点が並んでいます。

芸術フェスティバルは文科系クラブの発表の場として毎年開かれていて13回目となります。

写真クラブ2年生の戸枝久美さんの作品「水の奥」は長野県高校写真展で最優秀賞に選ばれた作品です。

水滴に写っている花をマクロレンズを使い撮影した写真です。

1日は茶華道クラブによるお点前も披露されました。

伊那西高校芸術フェスティバルは3日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那の食文化「ざざ虫」講演会

伊那地域の食文化「ざざ虫」についての講演会が1日伊那市高遠町の高遠町図書館で開かれました。

話をしたのは伊那市の職員で、ざざ虫について研究している牧田

豊さんです。

牧田さんの調べによりますとざざ虫漁は千曲川や犀川の流域でも行われていましたが、次第に廃れていき現在は伊那地域だけに残っているということです。

牧田さんはその理由について「他の地域は漁をしていた人が高齢などにより止めたことでなくなってしまったが、伊那の人たちは、ざざ虫の販売を産業にし儲かる仕組みを作ったことで受け継がれた」と話していました。

天竜川のざざ虫漁は12月1日に解禁され漁を行う人には天竜川漁業協同組合から虫踏許可証が発行されます。

ざざ虫を捕まえる四つ手網と底に金具がついているがんじきをはいて漁をします。

ざざ虫はトビゲラやヘビトンボの幼虫の総称でザザーと流れる川の中にいることから、そう呼ばれています。

会場では甘辛く煮たざざ虫が振舞われました。

集まった約80人は牧田さんの話を聞き地域に残る食文化について理解を深めていました。

-

粋龍組「大泉囃子」披露に向け練習

南箕輪村大泉に伝わる「大泉囃子」の伝承に取り組んでいる演奏グループ「粋龍組」は、来月16日の村の日のイベントでの演奏に向けて練習に励んでいます。

29日は、南箕輪村公民館で練習が行われました。

南箕輪村の村史によりますと、大泉囃子はかつて「東の高遠ばやし・西の大泉ばやし」と呼ばれ、祭り囃子として地区住民に親しまれていたということです。

その後昭和30年代に一旦途絶えてしまいましたが、有志により平成14年の村民文化祭でおよそ50年ぶりに復活しました。

粋龍組は、お囃子を伝承していく目的で公民館講座として去年6月に発足しました。

大泉囃子は、繰り出す時の「くりばやし」曲と曲の間の待つ時間に披露する「まつばやし」帰る時の「かえりばやし」の3つで構成されます。

代表の両角忠幸さんです。

両角さん「村のいいところ、楽しいところを見ていただきたい。村全体が繋がる一つの手段としてお囃子があるのかな」

公民館管理人の清水早苗さんです。

清水さんは60年以上前に、当時の大泉囃子に合わせて踊りを披露していました。

清水さん「とても響きがよくて、これに足の動きをつけるともっと素晴らしいものになるんじゃないかな。昔は昔で味があってよかったけど、今もこんなに一生懸命に皆さんがやっていて嬉しい」

本番の1週間前からは、清水さんが歩き方を指導するということです。

粋龍組が演奏を披露する南箕輪村の日のイベントは、来月16日(日)に、村民センターで行われます。 -

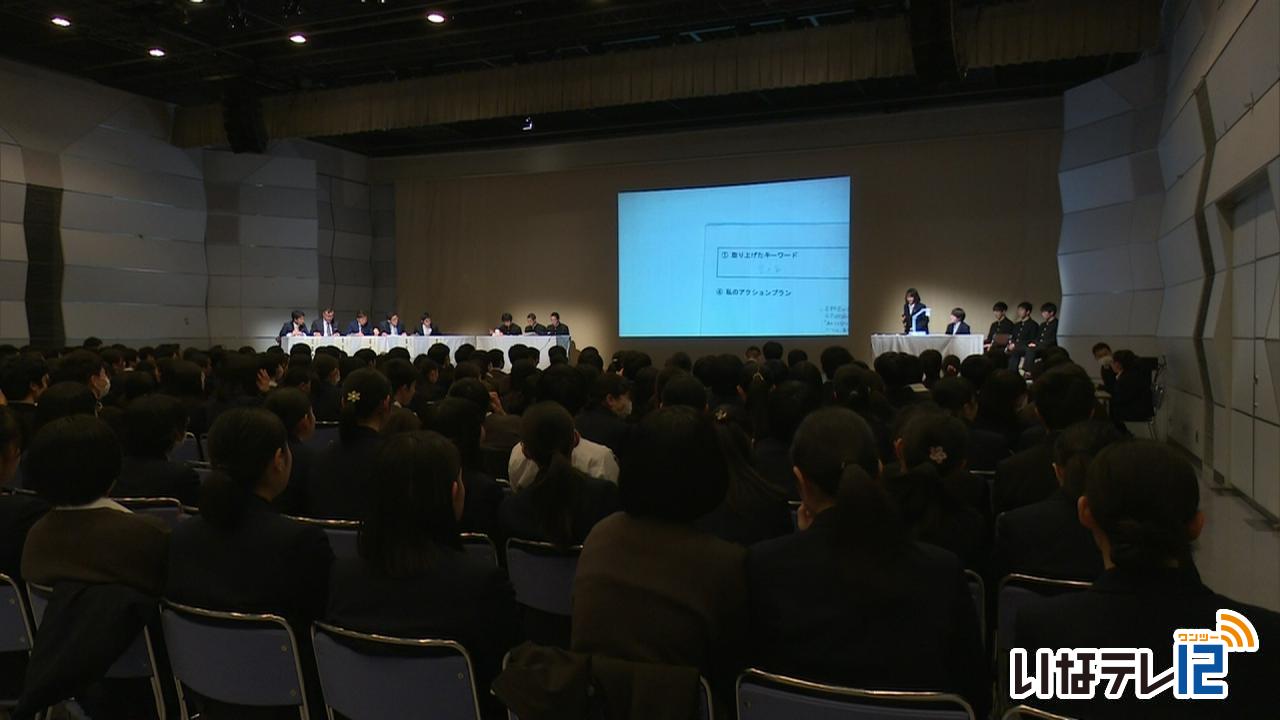

弥生1年生 探究学習発表会

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の1年生は、総合的な探究の時間の中で学習したことについての発表会を、30日、伊那文化会館で開きました。

1年生の各クラスの代表6人が、社会の中で課題と思ったことと、その課題を解決するために考えたプロセスを発表しました。

日本に在住している外国人を取り巻く環境を課題とした生徒は、高校生が考えるテーマとしては難しいが、地元ではどのような取り組みがされているか、また他国ではどうか調べたいと発表していました。

課題について、会場の生徒たちからも意見が出され、外国人について、「空き家バンクを活用して住んでもらってはどうか」といった意見が出ていました。

今回は、地域講師として1年生をサポートしている伊那ロータリークラブも参加しました。

クラブの会員は「外国籍の人とお互いに理解しあうために、スポーツ大会や、音楽会を開いてみてはどうか」と提案していました。

また、女性が働きやすい環境についての発表した生徒は、働いている女性 から聞き取りを行い、高校生も一緒になって企業に改善プランを提案したいと話していました。

来年度は、これまでの学習を土台に、地域に出て、自分の決めた課題の探究に取り組んでいくということです。

-

村の日イベントに向け村民歌練習

2月16日に行われる南箕輪村の日のイベントで「村民の歌」を披露する合唱団が、本番に向けて練習に励んでいます。

28日夜は南箕輪村公民館で練習が行われ、村内の有志でつくる合唱団のメンバー14人が参加しました。

指揮者を務める南箕輪中学校倉嶌知寛教諭の指導のもとパートごと練習しました。

体でリズムを感じようと足踏みをしながら練習をしていました。

南箕輪村民の歌は昭和36年に制定された歌で、平成28年に村文化団体連絡協議会が混声四部合唱に編曲しました。

現在、村内で夕方に流れるミュージックチャイムに使われているほか、平成29年から村の日イベントで合唱団が歌っています。

メンバーの女性は「歌詞から南箕輪村の雰囲気がイメージできて良い」、男性は「素朴で昔の感じを残しているのが良くて好きです」と話していました。

合唱団では随時メンバーを募集していて、村内在住なら誰でも参加できます。

村の日イベントは2月16日に行われる予定です。

201/(火)