-

福島合社で浦安の舞を奉納

伊那市福島にある福島合社の例大祭が10日行われ、地元の子どもたちが浦安の舞を奉納しました。 例大祭では地元の伊那北小学校に通う6年生の女子児童8人が舞を奉納しました。 福島合社の神職、唐沢光忠さんによりますと「浦安」とは心が安らかという意味で平和を祈る「心の舞」と言われているということです。 日本の初代天皇即位から2600年にあたる昭和15年にその区切りの年を祝い平和の祈りをこめて浦安の舞が誕生したとされています。 その年の11月10日に全国の多神社で一斉に舞われたのがはじまりで今日まで続いているということです。 福島合社は1914年大正3年に当時の福島村にあった8つの神社が一つになったもので毎年この時期に地区の平穏や五穀豊穣に感謝し例大祭が行われています。

-

東京芸大が中学生に合唱指導

伊那市の西箕輪中学校の生徒が東京芸術大学の大学院生たちから13日、合唱指導を受けました。 高遠町出身で東京音楽学校、現在の東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の縁で毎年、記念音楽祭が伊那市で開かれています。 今年音楽祭が30回目を迎えることから記念事業の一環で合唱指導が行われました。 これまでは、市内の中学校の合唱部や吹奏楽部を対象に指導が行われていましたが、今回はより多くの生徒たちに音楽の楽しさを体験してもらおうと全校生徒が対象になりました。 西箕輪中学校には、佐野靖教授など3人が訪れ、文化祭で発表する学年合唱の指導にあたりました。 このうち2年生の指導には、大学院生の黒川和伸さんがあたり、歌う姿勢や声の出し方などをアドバイスしました。 黒川さんは、「歌詞に共感する事が大切です。自信を持って大きな声で伝えてください」と生徒たちに呼び掛けていました。 合唱指導は、依頼のあった市内3つの中学校で行われました。 26日からは、市内4つの小学校で打楽器の体験授業が行われることになっています。 伊那市では「子どもたちに音楽の素晴らしさを感じてもらえる機会になってほしい」と話していました。

-

市長と語りた伊那 東部中生と意見交換

総合的な学習で「私たちの伊那市」をテーマに学んでいる伊那市の東部中学校3年生は13日、白鳥孝市長を学校に招き、意見交換を行いました。 東部中の3年生は、9月30日から始まる文化祭で総合的な学習の発表を行うことになっていて、発表の前に市長の話を聞こうと今回招いたものです。 意見交換では、生徒が「ICTを活用した授業の数が少ないと感じていますがどうお考えですか?」と質問しました。 白鳥市長は「教育は重点を置く分野でもあり、ICTを活用した授業の機会を今後増やしていきたいと考えています」と答えていました。 また、「林業整備を行うと伊那市の自然が破壊されてしまうのではないか」との質問に、白鳥市長は「手を入れるところとそのまま残すところを分けて行うので自然破壊せずに整備を進めることができます」と答えました。 白鳥市長は「伊那市は農業や酪農が盛んで働く企業もたくさんある。10年後就職する時はぜひ伊那市で就職してもらいたい」と話しました。 これを受けて代表生徒が感想を発表しました。 今年度、市長と中学生が意見交換を行うのは、伊那中学校に次いで2回目です。

-

箕輪南小学校に学童クラブ設置

箕輪町教育委員会はこれまで町内5つの小学校で唯一学童クラブがなかった箕輪南小学校に新たに学童クラブ設置を検討していることが分かりました。 これは12日開かれた町議会一般質問で唐澤義雄教育長が明らかにしたものです。 学童クラブは主に日中、保護者が家にいない児童の放課後の生活の場所となるもので箕輪南小学校の体育館に併設されている空き部屋を活用する予定です。 現在10人ほどが箕輪東小学校の学童クラブを利用していて放課後に学校関係者が車で送っています。 町教育委員会が行ったアンケート調査の結果、利用を希望する家庭が増加しているということです。 設置には指導員の確保が課題ですが早ければ3学期から、遅くとも来年度からスタートさせたいとしています。

-

第49回伊那北高校合唱コンクール

第49回伊那北高校合唱コンクールが9日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、3年A組が最優秀賞に選ばれました。 今年で49回目を迎えた伊那北高校合唱コンクールでは、1年生から3年生までの18クラスが発表しました。 審査の結果、最優秀賞にあたる金賞には、3年A組が選ばれました。 クラス発表のほかPTAや部活動、有志団体の発表も行われました。 音楽部合唱班は、3日に埼玉県で行われたNHK全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロックコンクールに長野県代表として出場した際に披露した曲を歌いました。 第49回伊那北高校合唱コンクールの模様は、10月15日からご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那美術展 高校生と会員が語りあう

伊那文化会館で開かれている第92回伊那美術展で、入賞した高校生と美術協会会員が語り合う特別企画が10日に行われました。 展示会場に伊那美術協会の会員が集まり、高校生の入賞者3人から制作に関する話しを聞きました。 ジュニア大賞を受賞した伊那西高校2年生で美術部の赤羽日向さんは、伊那市坂下の路地裏で見つけた物置を題材に油絵を制作しました。 赤羽さんは実際の場所にはなかったゴミ袋を左下に描き加えましたが、会員からは「絵を圧迫しないようによく考えて付け加えた方がよい」とアドバイスがありました。 伊那美術協会の展示会には、毎年30点ほどの高校生の作品が寄せられるという事で、今回の特別企画は次世代育成を目的に初めて行われました。 伊那美術展は、9月11日まで伊那文化会館で開かれています。

-

伊那文化会館が中学生対象に演劇ワークショップ

中学生を対象にした伊那文化会館の演劇ワークショップが10日に行われ、専門家から、楽しみながら芝居をするための指導を受けました。 ワークショップには、伊那市の春富中学校の演劇部と合唱部の部員20人が参加しました。 東京都在住の演出家で劇団を主宰する田上豊さんが講師をつとめ、楽しみながら芝居をするコツを指導しました。 田上さんは、イス取りゲームやジェスチャーを使った伝言ゲームなどをしながら、演劇をする上で大事な、伝え合う事、助けあう事、演じ合う事の3つのポイントを子ども達に指導していました。 ワークショップのまとめとして、一部のセリフが黒塗りで消された台本が配られ、生徒たちが自分たちで穴埋めして実際に演じていました。 ワークショップを行った伊那文化会館では、子ども達に演劇に興味を持ち、楽しみ方を知ってもらいたいと話していました。

-

アマランサスの収穫と調理を体験

総合的な学習の時間で雑穀アマランサスについて学習している 伊那市の東部中学校の生徒が9日アマランサスの収穫と調理体験を行いました。 伊那市長谷のアマランサスの畑で東部中1年3組のおよそ30人が収穫作業を行いました。 クラスでは農業体験を通じて地産地消の意識を育て農業の大切さを知ろうとアマランサスについて学習しています。 アマランサスは南米原産の雑穀で栄養価が高いとされています。 また伊那市では地域おこしの活動として食品業者が特産品づくりに取り組んでいます。 収穫を終えると長谷の気の里ヘルスセンターに運び天日干しをしてから調理しました。 作ったのはアマランサス入りの餃子とパスタです。 およそ1時間半ほどかけて調理を終えると生徒たちが味わっていました。 このクラスではアマランサスについて研究している大学教授の話を聞いたり、栽培農家との交流などにより地域の食材としてさらに理解を深めていくとしています。

-

伊那弥生ヶ丘高校音楽会 3年D組最優秀賞

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の音楽会が9日伊那文化会館で開かれ、3年D組が最優秀賞に選ばれました。 音楽会はクラスマッチ形式で行われ、1年生から3年生までの18クラスが練習の成果を披露しました。 弥生ヶ丘高校では、クラスの団結力を高めようと、毎年音楽会を開いています。 今年は地域の人たちと交流を深めようと、保育園の園児や地域の音楽団体を招待しました。 竜西保育園の園児は、生徒と一緒に元気に歌っていました。 審査の結果、最優秀賞には「はじまり」を歌った3年D組が選ばれました。

-

直江津遭難 児童が冥福祈る

74年前、修学旅行中に新潟の海で亡くなった5人の児童の冥福を祈ろうと箕輪中部小学校の児童が9日慰霊碑に花を手向けました。 1942年9月13日に中箕輪国民学校、今の箕輪中部小学校の児童5人が修学旅行中に新潟県直江津の海で高波にさらわれ命を落としました。 慰霊碑は海の事故で亡くなった児童の冥福を祈り建立されたもので9日は登校した児童が碑に花を手向け手を合わせていました。 箕輪中部小学校では、命の大切さを改めて感じ事故の教訓を受け継いでいきたいとしています。

-

上下伊那の26か所で狼煙リレー

戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使ったとされる狼煙を再現するリレーが、3日、上下伊那の26か所で行われました。 このうち、伊那市の東春近では、子ども達が火を起こす事から挑戦しました。 30分ほどが経過し、ようやく火が起こると歓声があがりました。 午前10時に下伊那の根羽村からスタートした狼煙リレーは、午前10時17分に伊那市の西春近まで到達しました。 ほぼ同じ時刻には、富県の住民が高烏谷山のつが平からあげた狼煙も確認されました。 スギの木でつくった松明に一斉に点火すると、勢いよく煙が登っていきました。 狼煙は、戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされています。 リレーはそれを再現する事で地域の歴史を学び連携を深めようと2008年から毎年行われています。 この日は上下伊那の13市町村が参加し、南の根羽村から北の箕輪町まで26か所で狼煙がリレーされました。

-

諏訪神社御柱祭 山出し

7年に一度行われる、伊那市西春近諏訪形の諏訪神社御柱祭で、4本の柱を山から里へと出す山出しが4行われました。 4日は氏子およそ250人が参加し、4本の御柱の山出しが行われました。 午前中は二から四の柱の山出しが行われ、貝付沢入口から神社までのおよそ500メートルを引きました。 神社前の石段では全員が力を合わせ、柱を境内へと引き上げていました。 一の柱は幹の周りがおよそ2メートルのモミの木で、長さは13.5メートルです。 4日は最高気温32.2度まで上がり、照りつける日差しの中、氏子らは懸命に柱を引いていました。 直角に道を曲がる難所では梃子方が掛け声に合わせて方向転換をしていました。 一の柱はおよそ4時間かけて地区内約2キロを曳行し、里引き開始点に到着しました。 最後は長沢進一実行委員長の木遣りで締めくくりました。 4日は二から四の柱の建御柱も行われ、神社に3本の柱が建てられました。 一の御柱の里曳きと建御柱は10月1日に行われます。

-

井上井月の木刀 井月さんまつりで展示

3日から始まった第4回千両千両井月さんまつりに合わせて、伊那市のいなっせでは、井月の持ち物であった可能性が非常に高いとされる木刀が展示されています。 こちらが、井月のものとされる木刀です。8月25日に見つかりました。 長さは約60センチで、カシの木に漆を塗ったものとみられています。レンコンの形を模していて、2つの節があり、カタツムリが彫刻されています。 この木刀を発見した井上井月顕彰会理事で宮田村在住の細田伊佐夫さんです。 8月25日、宮田村の旧家、正木屋酒店の蔵座敷でこの木刀をみつけました。 細田さんによりますと、落款を作れる技術をもっていた井月自身がこの木刀を彫ったのではないかという事です。 武器を持たない主義の井月は仏教的な意味を持つ蓮の根、レンコンを模り、家を背負ってゆっくりと歩くカタツムリを自分に例えたのではないかという事です この木刀は、井月さんまつりの関連イベントとしていなっせ2階展示ギャラリーで開かれている展示会「井月さんの部屋」で4日まで展示されています。 会場には、伊那市の書家池上信子さんが書いた井月の書や、細田さんが井月の句を染物で表現した作品が展示されています。 井月さんまつりは4日までで、4日は午前10時30分から第25回信州伊那井月俳句大会が開かれるほか、午後1時から、駒ヶ根市出身の俳人、伊藤伊那男さんの講演会が開かれます。

-

向山竹脩さん 「井月の句心を書で描く」

3日からの井月さんまつりに合わせて、伊那市山寺の書家、向山竹脩さんは、「井月の句心を書で描く」と題した展示会を、きたっせで開いています。 会場には、向山さんの作品24点が展示されています。 書道歴40年以上の向山さんは、井月が残した句の中から心に響いたものを選んで書いています。 句をよく読み井月に思いをはせ、その意味を表すように、絵を描くように書いているという事です。 山寺区文化祭の展示会も同じ会場で開かれていて、区民から寄せられた手芸作品や写真なども展示されています。 山寺区文化祭の展示会は4日までです。 向山さんの作品は5日(月)からロビーに移し、向山さんが開く書道教室の生徒の作品とともに11日(日)まで展示されます。

-

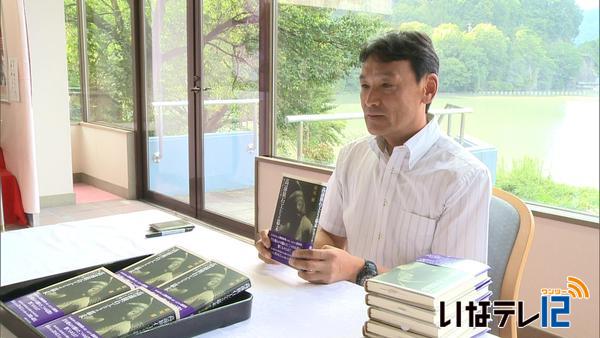

松尾修さん著書「高遠旅石工たちの幕末」出版

伊那市の元建設部長で、現在岐阜県の大垣市役所に勤めている松尾修さんは、高遠石工の歴史を探るミステリータッチの小説を出版しました。 4日、著者の松尾さんが伊那市高遠町の高遠さくらホテルで記者会見を開き、本の概要を説明しました。 タイトルは「高遠旅石工たちの幕末」です。 八ヶ岳山麓に実在する、頭は人間で体が蛇の形をした石仏を、建設会社に勤務する若手技術者が見つけ、製作の謎を解きながら高遠石工の存在とその功績を知っていくというミステリータッチの小説です。 松尾さんは、全国各地で活躍した旅石工にスポットをあてたという事です。 高遠石工の研究者や伊那市の関係者でつくる出版委員会では「高遠石工をひとつの観光資源として全国に発信していきたい」と話していました。 高遠旅石工たちの幕末は初版千部で1冊1,700円です。 伊那市内のニシザワ書店の他、高遠さくらホテルなど伊那市観光㈱の施設で購入できます。

-

高遠高校の兜陵祭 4日に一般公開

高遠高校の文化祭、第56回兜陵祭の前夜祭が2日行われました。 兜陵祭はあすが校内祭で4日に一般公開されます。 今年のテーマは「一祭合祭みんなで創る文化祭」となっていて今日は前夜祭が行われました。 前夜祭では校内のカップルが紹介されるコーナーなどがあり生徒たちは盛り上がりを見せていました。 兜陵祭では初企画として中庭にステージをつくり、福祉、合唱、書道の各コースの発表やタレントのなるみさんが出演するラジオの公開録音も予定されています。 一般公開は4日日曜日の午前9時半から午後2時半までで地域の人たちに足を運んでもらおうと苗木の販売や子どもたちへの風船のプレゼントも企画しています。

-

伊那小学校PTAバザー賑わう

売り上げを学習環境の整備に役立てるための伊那小学校恒例のバザーが27日に行われ多くの人で賑わいました。 伊那小学校とPTAが毎年行っているバザーで、体育館を会場に行われました。 家庭から集めた日用品や衣類、子どものおもちゃなどを市価より安く販売します。 売り上げは学校の学習環境の整備のために使われ、一昨年と去年は2年かけてステージ発表用のスポットライトを2台購入したという事です。 約2時間の販売時間で、後半になると売れ残りがないようタイムセールで価格がさらに引き下げられます。 訪れた人たちは値段交渉しながら目当ての品を購入していました。 伊那小学校では、地域と学校の連携を深め、総合学習など子ども達の活動を知ってもらうきっかけにしていきたいと話していました。

-

あさみちゆきさん 伊那市で井の頭公園再現ライブ

伊那市観光大使で、東京都を拠点に活動している歌手、あさみちゆきさんは、伊那市でのコンサート開催10周年を記念した無料ライブを、信州INAセミナーハウスで27日に開きました。 あさみさんは現在38歳です。高校卒業後、歌手を目指し山口県から上京し、井の頭公園でライブを始めました。 エントランスホールの中央にはいつも使っているビールケースが置かれ、井の頭公園でのライブが再現されました。 あさみさんのファンが中心となり伊那市でのコンサートが2007年から毎年行われていて、今年で10周年となります。 この日は、10月に開催される10回目のコンサートを前に地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと無料ライブを開きました。 あさみちゆきさんの伊那市での10回目のコンサートは10月15日午後2時から伊那文化会館大ホールで行われます。チケットは全席指定で4千円となっています。

-

バルーンアートで真田丸

バルーンアートのパフォーマンスで伊那市を拠点に活動するゴンベエワールドさんが真田丸をテーマにしたバルーンアートで来月NHKに生出演します。 ゴンベエワールドさんが出演するのはNHK長野のお昼の番組「ひるとく」です。 大河ドラマ真田丸をテーマにパフォーマンスとトークを披露します。 ゴンベエワールドさんは真田丸の舞台にもなっている上田城の近くにある会社に4年間務めていたほか奥さんが上田市出身だということです。 そんな愛着のある上田を盛り上げようと真田丸にちなんだバルーンアートを考案しました。 このパフォーマンスを聞きつけたNHKから出演の要請があったということでゴンベエワールドさんは出演に向け構想を練っています。 出演は9月14日水曜日のNHK「ひるとく」で時間は午前11時40分からです。

-

伊那弥生ヶ丘高校の美術部 市民と折り鶴で熊本を応援

伊那弥生ヶ丘高校の美術部は、熊本地震の被災地を応援しようと折り鶴を使ったモザイク画の制作を行っています。 伊那市のベルシャイン伊那店です。 地域の人を巻き込んで被災地を応援しようと、27日、折り鶴の制作を買い物客に呼びかけました。 呼びかけたのは美術部の生徒と生徒会役員です。 この日は4千羽の折り鶴を目標にしました。 縦1メール80センチ、横2メートル70センチのボードには、熊本城と伊那市高遠町の桜が描かれています。 このボードに色別に分けた鶴を張っていきます。 生徒らは、買い物客と一緒に、折り紙で鶴を折っていました。 美術部では、これまで、地域の子ども達がデザインしたパンを文化祭で販売し、売り上げを熊本を応援する資金に充てる活動を行っています。 今回のモザイク画の制作は、広く活動を知ってもらい、市民と協力しながら被災地を応援しようと企画しました。 完成した折り鶴は、下絵の上に色別に張り付けていきました。 完成までは8千羽の折り鶴が必要だという事です。 28日も午前9時30分から午後5時までベルシャイン伊那店で制作を行う事になっていて、美術部では多くの参加を呼び掛けています。 完成した作品は年内に熊本県へ届ける予定です。

-

駒ヶ岳遭難 慰霊の日行事

1913年大正2年に発生した駒ケ岳遭難で亡くなった児童と教師の霊を慰める行事が26日、箕輪町の箕輪中部小学校で行われました。 26日は全校児童が花を持って登校し校内の慰霊の碑に花を手向け手を合わせていました。 駒ケ岳遭難事故は箕輪中部小学校の前身の中箕輪尋常高等小学校の集団登山で発生したもので児童と教師合わせて11人が犠牲となりました。 慰霊の日の行事は遭難事故を後世に伝えようと事故があった8月27日毎年行われていて今年は1日早く今日行われました。 午前9時半からは、全校児童620人あまりが集まり命の大切さを考える集会が開かれました。 会では、担当の教諭が、駒ケ岳遭難事故について話をしたり、児童代表が、命をテーマにした詩の朗読をしました。 子供たちは「友達にも気をつかい、命を大切にしたい」、「命がつきるまで一生懸命生きたい」などと発表していました。 福與雅寿校長は「かけがえのない命、たったひとつの命を大切にしてほしい」と呼びかけていました。

-

南小有賀さん 優良賞受賞

南箕輪小学校6年の有賀彩乃さんは、小学生放送コンクールで2位となる優良賞を受賞しました。 24日は、JA上伊那南箕輪支所の福澤一成支所長が南箕輪小学校を訪れ、有賀さんに賞状を手渡しました。 小学生放送コンクールは、有線放送など県内25の施設が加盟している長野県情報ネットワークが毎年行っていて、今年は県内の小学校48校から10,214人が参加しました。 有賀さんは、わたしの街の元気食のタイトルで、南箕輪村のとうもろこしをとりあげました。 南箕輪小学校では、ここ数年放送委員会の児童を中心に参加していて、去年は最優秀賞を受賞しています。 有賀さんは、「受賞を聞いてうれしかった。家族にも喜んでもらえた」と話していました。

-

川村葵山さん夫妻 尺八と琴のコンサート

東京都在住の尺八奏者、川村葵山さん夫妻の琴と尺八のコンサートが、21日、伊那市のいなっせで開かれました。 東京都在住の尺八奏者川村さんは母親が伊那市で琴の教室を開いています。自身も月に一度伊那市を訪れ尺八の教室を開いていて、いなっせでのコンサートは3年ぶり、2回目となります。 この日は、妻のあつみさんが琴を演奏し、2人で5曲を演奏しました。 会場には約200人が訪れ、川村さん夫妻の息の合った音色に耳を傾けていました。 川村さんは、「演奏を通してお世話になっている地域の人に感謝の気持ちを伝えたい」と話していました。

-

いなっせ墨絵愛好会 水墨画展

水墨画の教室、いなっせ墨絵愛好会の展示が伊那市の旧井澤家住宅で開かれています。 会場にはいなっせ墨絵愛好会の講師を務める木下幸安さんと生徒の作品合わせて32点が並んでいます。 作品は50号の大作を中心に風景などを墨の濃淡で表現しています。 木下さんの作品「秋保飛漠」は宮城県秋保にある滝を描いたものです。 水が流れ落ちる勢いが表現されていて平成26年の日本墨絵展で県知事賞を受賞しています。 いなっせ墨絵愛好会の展示は24日まで伊那市の旧井澤家住宅で開かれていて入館料は一般200円、高校生以下は無料となっています。

-

北原祐一さん バラの写真展

佐久市在住の写真家北原祐一さんのバラの写真展が、伊那市野かんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、北原さんが自宅の庭で育てたバラの写真およそ30点が展示されています。 北原さんは、2010年の第60回写真県展組写真の部で特選1席を受賞し、現在も同じタッチで作品を制作しています。 「バラの画家」と呼ばれフランスの宮廷などで活躍した画家ピエール・ジョセフ・ルドゥーテの作風に着想を得たということです。 北原さんのバラの写真展は23日(火)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場では、オリジナルのポットやポストカードなども販売しています。

-

西春近諏訪形の御柱祭 氏子総出で縄ない作業

七年に一度行われる、伊那市西春近諏訪形の御柱祭で、柱を引くための縄ない作業が、21日、氏子総出で行われました。 午前8時、諏訪神社の氏子約150人が集まり作業を始めました。 柱を引く縄は、40メートルのものを2本作ります。 去年地元で刈り取った稲を乾燥させたワラを束ね、ないやすいよう水に浸した後、木槌で打ちます。 柱につける縄の頭から見て左回りになるようによりをかけた3本の束を、ロープに巻き付けていきます。 縄ないを指導するのは80歳の酒井作衛さんです。 前回、平成22年の御柱祭で社殿の四隅に建てられた4本の柱を倒す「柱おさめ」も行われました。 建方班のメンバーが柱に切り込みを入れ、クレーンで吊りながら少しずつ柱が下ろされていきました。 諏訪形の御柱祭は、室町時代に始まったとされています。 7年に一度行われていて、今年は5月に見立ての儀が、6月に斧入れ式が行われ、今回の縄ないは、初めて氏子総出で行う作業となります。 午後11時30分、3時間ほどかけて、4本の柱が下ろされ、2本の縄も完成しました。 引きづって痛めたり汚したりしないよう、全員で縄を持ち上げ、社殿の左右に納めました。 縄は9月4日の山出しの日まで社殿に供えられ、10月1日に柱につけて里曳きを行います。

-

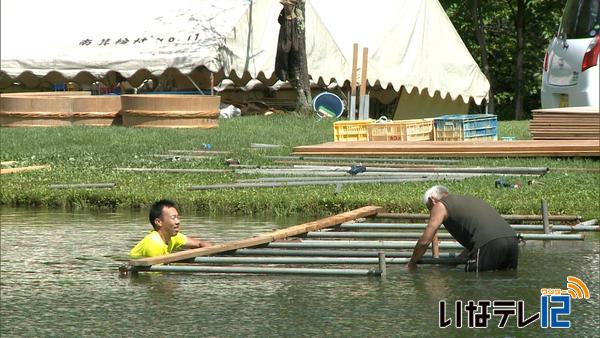

催し多彩に あす大芝高原まつり

20日は南箕輪村で第31回大芝高原まつりが行われます。 19日は会場となる大芝高原で祭りの準備が進められていました。 湖上ステージではダンスや太鼓演奏などおよそ30団体が出演します。 中央園路ではおまつりパレードが行われ参加者が大芝高原音頭ニューバージョン2006を踊ります。 その他大芝名物たらいレースなど20のイベントが行われます。 伊那ケーブルテレビでは20日午後0時15分から3時間ご覧のチャンネルで生中継します。

-

伊那市西箕輪大萱で百八灯

16日は、各地で送り盆の行事が行われました。 このうち、伊那市大萱区では、恒例の百八灯(ひゃくはってい)が大萱公園グラウンドで行われました。 区民約300人が訪れ、振りまんどや花火をした後に点火されました。 古老の話によりますと、百八灯は、江戸時代から伝わっていて、昔は、棒の先端に玉をつけて土手にさして行い、「提」の字が使われていたということです。 針金にぼろ布を巻いて玉をつくり、金網で覆います。 点火の合図とともに中学生が108個に一斉に火をつけると、グラウンドは幻想的な雰囲気に包まれていました。 108は、人間の煩悩になぞらえているということです。 鎌倉誠治区長は、「遠くに住んでいる人は、この行事を楽しみに来年も帰省してほしい」と呼びかけていました。

-

厄除けの伝統行事おさんやり

箕輪町南小河内で16日、町無形文化財の伝統行事おさんやりが行われ地区住民が地域の安泰を願いました。 おさんやりでは白服に身を包んだ男性およそ40人が、お舟を担いで地区内を練り歩きました。 この行事は地区内の大堰と呼ばれる用水路が天竜川と逆方向に流れていることが疫病や災いの原因とされ、その厄をはらうため始まったとされています。 200年前から続けられていて毎年8月16日のお盆の行事として受け継がれています。 お舟は長さ10メートル、重さ600キロほどありカラマツとナラが使われています。 途中の辻では担ぎ手たちが輪になり民謡「よいそれ節」を披露していました。 およそ2時間かけて地区内を回ったあと、お舟壊しが行われる夜を待ちます。 夜になるとお舟を地面に落とし大きく揺らしながら壊していきます。 壊したお舟は小さく切られ1年間の厄除けとして住民が拾い集めていました。 お舟につけられていた御幣は実行委員会が区長宅に持ち込み、おさんやりの無事終了を告げます。 お舟を小さく切った木片は厄除けとして玄関に飾られていて各家庭では新しいものに付け替え地区の安泰を願っていました。

-

伊那北小学校で2学期始業式

伊那ケーブルテレビ放送エリア内のトップを切って、18日、伊那市の伊那北小学校で2学期の始業式が行われました。 この日は、22日間の夏休みを終えた子どもたちが、始業式に臨みました。 2年・4年・6年の代表児童が、2学期に頑張りたいことを発表しました。 「2年生の2学期は掛け算が始まるので九九を頑張りたい。」「クロールで息継ぎができるようになりたい」「修学旅行があるので団体行動ができるようになりたい」などと発表していました。 春日 由紀夫校長は、「リオデジャネイロオリンピックで、日本人選手たちが活躍しています。 皆さんもひとりひとり目標を立て、そのために努力してほしい」と話しました。 始業式の後、2年1組のクラスでは、夏休みで楽しかったことを発表しました。 伊那北小学校の2学期は87日間となっています。 なお、伊那市・箕輪町・南箕輪村の小中学校の始業式は、明日と22日月曜日がピークです。

201/(火)