-

白鳥市長2期目 人口増に力

任期満了に伴う伊那市長選挙で再選を果たした白鳥孝市長は30日市役所で行われた就任式で「人口増加に力を入れ取り組んでいきたい」と挨拶しました。 30日午前8時10分、市役所で白鳥市長の就任式が行われ職員およそ250人が出席しました。 式で酒井茂副市長は、「職員と共に全力で市長を支えるので、広域かつ長期的な視野に立ち市政のかじ取りを行って下さい」と歓迎の挨拶をしました。 白鳥市長は「伊那が持っているポテンシャルは高い、磨きをかけ地方都市のモデルとなるよう、地域づくりをしていきたい」と挨拶しました。 就任式の後に開かれた、記者会見で、「人口増加に力を入れ取り組んでいきたい」と話しました。 「人口問題に取り組んでいる県内の他の自治体と比べ取組や知名度の点で課題があるのではないか」との質問に対しては、「住んでいる自分たちが伊那の良さを自覚し、情報発信に取り組んでいきたい」と話していました。 白鳥市長の任期は、平成30年4月29日までとなっています。

-

新市議21人に当選証書付与

市議会議員選挙も27日投開票が行われ21人の議員が決まりました。 定数21に対し25人が立候補し現職17人、新人4人の当選が決まりました。 28日当選証書が選挙管理委員会から渡されました。 市議会議員のトップ当選は現職で公明党の飯島尚幸さんで2,552票。 新人で最多の得票数を獲得したのは無所属の白鳥敏明さんで1,807票。 最も若い当選者は無所属新人で 35歳の八木択真さんで1,497票でした。 当選者の党派別では共産3人。公明2人。無所属16人となっています。 投票率は66.45%で前回の 73.38%を6.93ポイント下回りました。

-

白鳥氏再選から一夜明けて

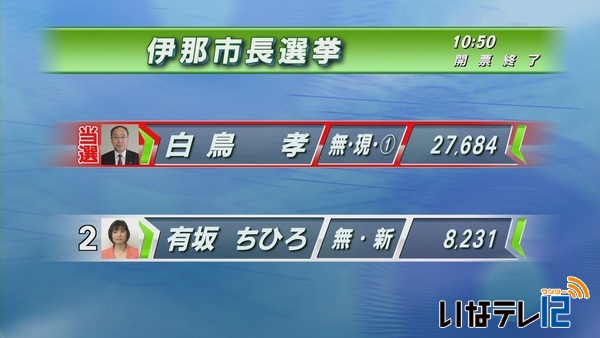

任期満了にともなう伊那市長選挙は27日投票が行われ即日開票の結果、現職の白鳥孝さんが再選を果たしました。 当選から一夜明けた28日、白鳥さんは2期目の市政運営に意欲をみせていました。 白鳥さんは今回の伊那市長選挙で前回選挙を1,696票上回る2万7,684票を獲得しました。 新人の有坂ちひろさんは8,231票で1万9,000票あまりの大差をつけての再選となりました。 投票率は66・45%で前回を6.94ポイント下回りました。 当選から一夜明けた28日、白鳥さんはテレビや新聞の取材を受け2期目の決意などを語りました。 今回の選挙にあたり伊那ケーブルテレビジョンが行った世論調査でこれまでの白鳥市政について、評価する。ある程度評価すると回答した人が合わせて78%だったことについて白鳥さんは「市役所の雰囲気が明るく対応も早く行きやすくなったという声を聞く。行政が身近になってきたという感じが評価されているのではないか。」と話していました。 また取り組んでほしい課題について高齢者、障害者福祉をあげた人が多かったことについては「福祉で大事なのはソフト面。生きている中で人として誇りをもって暮らせることが大事だ。」と話しました。 白鳥さんは30日に初登庁し2期目をスタートさせます。

-

伊那市長選挙開票結果

任期満了に伴う伊那市長選挙の投票が27日行われ、即日開票の結果、現職の白鳥孝氏が再選を果たしました。

-

伊那市議会議員選挙 開票結果

-

伊那市長選・市議選 あす投票

任期満了に伴う伊那市長選挙はあす投票が行われます。 立候補している現職の白鳥孝さんと新人の有坂ちひろさんの両陣営は街頭演説などで最後の訴えを行い、指示を求めました。 白鳥さんは「伊那を将来に向かいはばたける地方とする為に、ハード、ソフト両面から今、手を打っていかなければならない」と訴えていました。 有坂さんは「消費税が上がり社会保障は後退し続けている。こんな時だからこそ市民の暮らしを守る温かい市政が求められている。」と訴えていました。 同じくあす投票が行われる伊那市議選挙には、定数21に対し25人が立候補しています。 26日現在の有権者数は、男性2万7,134人、女性2万8,764人の合わせて5万5,898人となっています。 25日までに期日前投票を行った人は6,444人で、4年前の選挙と比べ534人増えています。 27日は、市内67箇所で一部の投票所を除き午前7時から午後8時まで投票が行われ、即日開票されます。 伊那ケーブルテレビでは、市長選、市議選の開票速報を午後8時45分から放送します。

-

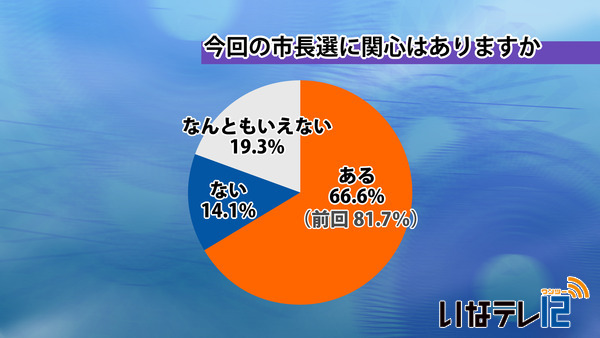

伊那市長選 「関心ある」66.6%

日に投開票が行われる伊那市長選挙について、伊那ケーブルテレビが、市内の有権者589人を対象に行ったアンケート調査で、選挙に関心があると答えた人は、66.6%となっています。 前回の選挙の調査で関心があると答えた人は81.7%で、関心度は15.1ポイント下回りました。 伊那ケーブルテレビでは、今回の伊那市長選挙にあたり、4月20日から24日までの4日間、無作為に抽出した市内の有権者589人に対し電話アンケートを行いました。 それによりますと、今回の伊那市長選挙に関心はありますかとの問いには、「関心がある」が66.6%、「ない」が14.1%、なんともいえないが19.3%となっています。 4年前に行った同様の電話調査で関心があると回答した人は81.7%で、前回に比べ、関心度は下がっています。

-

町内景観バスツアー 初開催

来年1月を目標に景観計画の策定を進めている箕輪町は26日、町内景観バスツアーを開きました。 ツアーには、景観計画策定委員会の委員など24人が参加しました。 町内各地区をバスでまわり、実際の景色を見ながら計画の策定を請負っている建設コンサルタントから説明を聞きました。 担当者は、今いる場所から遠くの建物までの角度の測り方を説明し「手のひらまでに収まるものが見やすい大きさとされている」と話していました。 町は、来年度中の景観行政団体への移行を目指しています。 バスツアーは景観計画を策定するにあたり地域ごとの景観形成の方針を検討するための材料にしてもらおうと、今回初めて開かれました。 町では、来年1月を目標に景観計画を策定するとしています。

-

県元気づくり支援金 1次49事業内定

長野県が、市町村や団体の特色ある活動を支援する地域発元気づくり支援金の上伊那分の採択事業が決まりました。 今年度は、49件6,730万円が採択されました。 市町村別では、伊那市は南アルプス国立公園指定50周年記念事業133万4千円など3件262万1千円が採択されました。 箕輪町と南箕輪村はありません。 この他に、上伊那観光連盟の観光資源の発掘による交流人口増加を目的とした事業に480万円、伊那猟友会手良支部のニホンジカやイノシシの解体処理施設設置に242万6千円、みのわTMOネットワークの商店街の空き店舗を活用して音楽による地域住民の交流を図る事業に74万5千円などとなっています。 今年度は、51団体から57件1億661万円の要望があり、49件6,734万3千円が採択されました。 県では、今後2次募集を行う予定です。

-

大雪災害の事後検証会議

2月の大雪災害の事後検証を行う会議が、24日、伊那合同庁舎で開かれました。 会議には、上伊那地方事務所管内の8市町村や、警察などの関係者が参加しました。 会議は、2月の大雪を受けて、県が開いているもので、県庁内部にとどまらず、各地域からも課題を抽出し、検証しようと開かれました。 上伊那地方事務所の対応についての検証では、情報提供や共有化、住民への援助などについての検証が行われました。 それによると、大雪に関する情報が不足し、警戒配備態勢に移るタイミングが遅れた、電車の運休などの情報不足により、電車通学の生徒の帰宅が遅れたことなどが上げられています。 情報提供については、情報収集や提供の手段・方法をあらかじめ整理・確認しておく、電車の運休については、迅速な情報提供を要望するなどとしています。 上伊那地方事務所では、「来年もまた大雪になるかもしれないという心構え次につながる対応を考えていきたい」としています。

-

市長選 市議選 期日前投票はじまる

任期満了にともなう伊那市長選挙と市議会議員選挙の期日前投票が21日から始まりました。 21日から伊那市役所など市内3か所で期日前投票が始まり有権者が1票を投じていました。 市長選挙と市議会議員選挙は20日告示され市長選挙には現職と新人の2人が立候補。 市議会議員選挙には定数21に対し25人が立候補し選挙戦がはじまっています。 期日前投票は伊那市役所、高遠町総合福祉センター、長谷総合支所の3か所が投票所となっています。 前回平成22年の市長選挙は有権者数5万5,837人に対し投票者数は4万981人で投票率は73.39%でした。 そのうち期日前投票を行った人は投票者数のおよそ21%にあたる8,710人でした。 伊那市長選挙、市議会議員選挙の期日前投票は26日まで市内3か所で午前8時半から午後8時まで行われています。

-

伊那市長選挙・市議会議員選挙告示 選挙戦突入

任期満了にともなう伊那市長選挙と市議会議員選挙が20日告示されました。 市長選挙には現職で2期目を目指す白鳥孝さんと新人で共産党が推薦する有坂ちひろさんの2人が立候補の届出をし7日間の選挙戦に突入しました。 市長選挙に立候補したのは届出順に現職で2期目を目指す白鳥孝さん58歳と新人で飲食店経営の有坂ちひろさん39歳の2人です

-

伊那市長選・市議選 あす告示

任期満了に伴う伊那市長選・市議選は、19日告示となります。 市長選は、これまでに現職と新人の2人が出馬を表明しています。 これまでに出馬を表明しているのは、西箕輪中条の白鳥孝さん58歳。無所属現職です。 狐島の飲食店経営の有坂ちひろさん39歳。無所属新人です。 市議選は、定数21に対し現職19人、新人6人の合わせて25人が出馬を表明していて、うち女性は4人です。 党派別では、共産4人、公明2人、無所属19人となっています。 19日現在の選挙人名簿登録者数は、男性2万7,134人女性2万8,764人の合わせて5万5,898人となっています。

-

上伊那で11人 不法投棄監視連絡員委嘱

長野県は、県全体で100人を不法投棄監視連絡員として委嘱しました。 このうち上伊那地域は、11人です。 9日、伊那合同庁舎で委嘱式が行なわれ、再任6人を含む11人が青木一男上伊那地方事務所長から委嘱状を受け取りました。 不法投棄監視連絡員の制度は、平成12年から始まり、上伊那地方事務所では、監視をより強化しようと、平成18年に7人から11人に増員しています。 不法投棄は、年々減少傾向にあるものの、一方で巧妙化、悪質化しているということです。 内容は、家庭ごみが9割以上を占めていて、市民のモラルが問われています。 青木所長は、「今年は信州山の日が実施されることもあり、連携を密にして、不法投棄根絶を目指したい」とあいさつしました。 委嘱された監視連絡員の任期は、1年です。 連絡員は週1回程度決められた場所を見回ります。

-

市議選 事前審査に25派

任期満了に伴い20日告示、27日投開票で行われる伊那市議会議員選挙の立候補届け出書類事前審査が14日、15日の2日間、伊那市役所で行われました。 事前審査には、これまでに出馬を表明している25派が出席しました。 2日目の15日は、伊那地区の事前審査が行われました。 定数21の市議選には、15日までに現職19派、新人6派、合わせて25派が審査を受けました。 党派別では共産4派、公明2派、無所属19派となっています。 市議選に出馬を表明し事前審査を受けた25人を現職は議席順、新人は五十音順に紹介します。 西箕輪大萱の唐澤千明さん。 64歳。無所属現職の1期目です。 西町の唐澤稔さん。 66歳。無所属、現職の1期目です。 狐島の二瓶裕史さん。 35歳。無所属、現職の1期目です。 富県北福地の橋爪重利さん。 68歳。無所属現職の1期目です。 東春近暁野の宮島良夫さん。 64歳。無所属現職の1期目です。 手良沢岡の竹中則子さん。 73歳。無所属現職の2期目です。 長谷非持の中山彰博さん。 71歳。無所属現職の2期目です。 高遠町上山田の平岩国幸さん。 76歳。無所属現職の2期目です。 高遠町西高遠の飯島進さん。 60歳。無所属現職の2期目です。 富県北新の若林敏明さん。 58歳。無所属現職の1期目です。 東春近渡場の飯島光豊さん。 62歳。共産党現職の2期目です。 美篶上原の黒河内浩さん。 61歳。無所属現職の2期目です。 山寺の柴満喜夫さん。 69歳。無所属現職の2期目です。 西箕輪羽広の前澤啓子さん。 64歳。共産党現職の2期目です。 美原の前田久子さん。 66歳。公明党現職の2期目です。 中央の柳川広美さん。 53歳。共産党現職の2期目です。 西春近小出一の飯島尚幸さん。 68歳。公明党現職の2期目です。 東春近田原の伊藤泰雄さん。 66歳。無所属現職の2期目です。 美篶青島の若林徹男さん。 76歳。無所属現職の1期目です。 高遠町勝間の大場美広さん。 60歳。共産党の新人です。 山寺の北原豊文さん。 36歳。無所属の新人です。 美篶上川手の白鳥敏明さん。 66歳。無所属の新人です。 西箕輪大萱の野口輝雄さん。 62歳。無所属の新人です。 荒井の丸山敞一郎さん。 75歳。無所属の新人です。 荒井の八木択真さん。 35歳。無所属の新人です。 伊那市長選と市議選は4月20日告示、27日投開票となっています。

-

事前審査に2派 一騎打ちの公算高まる

任期満了にともない、伊那市選挙管理委員会は市長選の立候補届出書類事前審査を14日伊那市役所で行いました。 これまでに出馬を表明している現職と新人の2派が審査を受け、市長選は一騎打ちとなる公算が高まっています。 伊那市役所で行われた事前審査には現職と新人の2派が訪れ審査を受けました。 これまでに出馬を表明している2人を現職、新人の順で紹介します。 無所属現職で2期目を目指す白鳥孝さん。58歳。西箕輪中条です。 白鳥さんは対話と現場主義を基本姿勢に、新規就農による定住者確保など移住、交流人口の創出や農家民泊の拡大と外国人観光客の誘致事業推進など観光の産業化。幼保小連携事業の推進など伊那らしい教育の実践などに取り組むとしています。 無所属新人で飲食店経営の有坂ちひろさん。39歳。狐島です。 有坂さんは市民参加による市政の転換を訴え介護保険料の引き下げなど医療、福祉の充実や3歳未満児の保育料引き下げなどの子育て支援。地域に新しい産業を起こすことにより、女性や若者の雇用を生み出し地域に活力を与えるとしています。 事前審査を受けたのはこの2派で伊那市長選挙は現職と新人の一騎打ちとなる公算が高まっています。 市選管では市議会議員選挙の事前審査も行い14日までに出馬を表明している25人のうち17派が審査を受けています。 事前審査は15日も予定されています。 伊那市長選挙、市議会議員選挙は20日告示、27日投開票となっていて有権者数は3月2日現在で男性2万7,170人、女性2万8,777人、合わせて5万5,947人となっています。

-

伊那市分譲中の工業団地 値下げ

伊那市は、分譲中の工業団地の販売促進のため、全ての区画で価格を値下げするなどの取り組みを実施しています。 伊那インターチェンジ近くにある大萱産業適地の区画が、もっとも値下げ幅が大きく、3区画を平均すると50%ほどの値下げとなりました。 もっとも値下げ幅が大きかった1万1700平方メートルのC区画では、3億2千万円から1億5千万円に下がりました。 伊那市土地開発公社が去年10月に解散したことに伴い、その当時、第三者が鑑定した適正価格で、伊那市が公社から土地を買い取りました。 今回の、分譲価格の見直しは、市が買い取った際の価格とするものです。 区画は、5つの工業団地などに10区画あり、全ての区画が値下げとなりました。平均すると30%の値下げとなっています。 伊那市ではこれらの土地の販売を促進するため、値下げのほかにも4月から新たな取り組みを始めています。 ●工業用地を購入した企業に、用地取得費の30%を補助金として交付すること、●土地の購入を検討している企業に、伊那市の分譲地の情報を提供した個人や団体に、契約が成立した場合、契約金額の1%を支払う報酬制度です。 伊那市ではこれらの取り組みにより、分譲中の用地の売却を加速させたいとしています。

-

「南アルプス戸台口」 名称について市長に建議書提出

南アルプス北部の登山口の名称を検討してきた伊那市の長谷地域自治区地域協議会は、名称を「南アルプス戸台口」とし、バス停の名称の変更などを求める建議書を、10日、白鳥孝市長に提出しました。 この日は、西村美里会長と中山和文副会長が伊那市役所を訪れ、白鳥市長に建議書を手渡しました。 名称を検討してきた長谷地域協議会では、長谷の三峰川橋付近から仙流荘周辺エリアの名称を「南アルプス戸台口」としました。 市長への要望は▽混乱を防ぐため、三峰川橋のバス停の名称を「戸台口」から「三峰川橋」などに変更するか廃止する事▽林道バス営業所の停留所名を「南アルプス戸台口」とする事▽伊那市が発行するパンフレットや看板に明記する事などです。 白鳥市長は、「昔からの名称を活かし全国に発信できる良い名前だと思う」と話していました。 協議会では、今回の建議内容について来月上旬までに文書で回答して欲しいと白鳥市長に求めています。

-

地域発 元気づくり支援金 選定始まる

市町村や公共的団体の自主的な取り組みを県が支援する「地域発 元気づくり支援金」の上伊那分の採択事業を決める第1回選定委員会が、10日に開かれました。 今年度は、57件、1億600万円の要望がありました。 この日は、今年度の採択分を決める1回目の委員会が伊那合同庁舎で開かれました。 今年度の上伊那への配分額は、昨年度とほぼ同じ7,627万円となっています。 市町村や各種団体からの要望は57件、1億600万円で、昨年度と比べ、件数は5件減少、金額は3,200万円増加しています。 事業区分別では、産業振興・雇用拡大が22件で5,900万円、環境保全・景観形成が11件で1,900万円、教育・文化の振興が9件で1,100万円などとなっています。 次回の選定委員会は17日に開かれ、今月末をめどに採択事業が内示されることになっています。

-

市長選出馬表明の有坂ちひろさん事務所開き

任期満了に伴う伊那市長選に出馬を表明している有坂ちひろさんを支援している市民団体は8日伊那市荒井で事務所開きを行いました。 事務所開きにはおよそ20人が集まりました。 新人で飲食店経営の有坂さんは市政の転換による子育て支援の充実を訴えました。 有坂さんは上伊那民主商工会の会合などに出席し政策を訴えることにしています。 市長選にはほかに現職の白鳥孝さんが出馬を表明しています。 伊那市長選挙は20日告示、27日投開票となっています。

-

伊那市長選挙 新人有坂さん政策発表

任期満了に伴う伊那市長選挙に出馬を表明している新人で飲食店経営の有坂ちひろさんは、「市民参加で市政の転換を図り安心して暮らせる市政を目指す」とする選挙に向けた政策を発表しました。 有坂さんは「市政の主役は市民。市民参加の市政を貫きます。市民の声を聞くだけではだめで聞いた声をどう活かすかということが今の市政には問われているのではないか。今の市長も市民の声を聞く機会があると思いますが必ずしも活かされていないのではないか」と話し「市民の目線で動かす市政を目指したい」と抱負を述べました。 具体的な政策としては、環境保全と再生エネルギーの活用として環境に負荷をかけるリニアより地域交通の整備を進めるほか生ゴミ減量化で処理場の大規模化を見直すとしています。 他には市の責任で保育を充実し保育園の民間委託はしないとするほか、市職員の女性幹部の登用、商店のリフォーム制度をつくり中小の商工業者を支援するとしています。 伊那市長選挙は20日告示27日投開票となっていて有坂さんの他に現職の白鳥孝さんが出馬を表明しています。

-

伊那市長選挙 現職白鳥さん政策発表

任期満了に伴う伊那市長選挙に出馬表明している現職の白鳥孝さんは、「13年後のリニア開通を見据えた地域づくりを行っていく」などとする、選挙に向けた政策を発表しました。 白鳥さんは「共有の財産である景観を保全し、人口増加に結び付け、大都市の人たちと対等な立場で物事を考え、私たちや子供たちが地域に誇りを持てるなど、そういった事を展開していく事がリニア中央新幹線の開業に向けての重要な地域づくり」と話し、「誰もが伊那で暮らし続けられる地域にしたい」と抱負を述べました。 具体的な政策としては、移住定住促進として、毎年20人程度の新規就農者の支援や、信州大学の学生が卒業後も伊那で暮らし続けられるような受け皿を作りたいとの考えを示しました。 他には、給食を教育の柱とし、小学1年生からの農業体験の実施や、太陽光発電や小水力発電、ペレットボイラーの普及など新エネルギーの研究、農林業や観光振興をしていきたいとしています。 伊那市長選挙は4月20日告示、27日投開票となっていて、白鳥さんの他に、新人で飲食店経営の有坂ちひろさんが出馬を表明しています。

-

新人有坂ちひろ氏 市長選立候補表明

任期満了に伴う伊那市長選に無所属で新人の有坂ちひろさんが、立候補することを1日表明しました。 市長選には現職の白鳥孝さんがすでに出馬を表明していて選挙戦となる見通しです。 1日、伊那市役所で開かれた記者会見で出馬表明した有坂さんは上伊那医療生協や民主商工会で働いた経験を市政に活かしたいと決意を述べました。 有坂さんは「伊那市が選挙をしないまま市長選を迎えてしまっていいのかという思いがしました。日常生活をしている一般の方の切実な声を市政に活かしたいと思い決意するに至りました。 医療と介護の充実を図り県下一の福祉の街と言われていた伊那市を復活させ安心して暮らせる伊那市を目指したい」と抱負を述べました。 有坂さんは昭和49年生まれの39歳。 千葉県松戸市出身で松戸東高校から帝京大学に進み、平成11年に上伊那医療生協に入所。 現在は伊那市西箕輪の飲食店カフェ&カイロ有報堂の共同代表のほか、上伊那民主商工会副会長を務めています。 上伊那医療生協や民主商工会などで組織し有坂さんを推す市民団体、「のぞみ・未来伊那(みらいな)プロジェクト」は6日午後6時30分から伊那市のいなっせで総決起集会を開くことにしています。 市長選には現職の白鳥孝さんが出馬を表明していて選挙戦となる見通しです。 市長選は20日告示、27日投開票の日程で行われます。

-

年度末 退職辞令交付

年度末を迎え各市町村などでは31日付けで退職する職員に辞令が交付されました。 このうち伊那市では27人に人事通知書と感謝状などが一人一人に手渡されました。 退職者の内訳は、定年退職が13人、早期退職者が14人で20年以上勤めた職員は26人となっています。 白鳥市長は「市民のために人生の大半を捧げたことに感謝します。立場は違ってもこれまでの経験を地域で発揮してください。」とねぎらいの言葉を送りました。 退職者を代表して水道部の唐木好美部長が「6年後にはオリンピック、13年後にはリニアが開通し伊那谷が大きく変革を遂げようとしています。私たちも微力ながらお手伝いさせていただければありがたい。」とあいさつしました。 なお箕輪町では5人、南箕輪村では4人が退職となっています。

-

村議会が住民の要望提出

南箕輪村議会は先月6日の住民との懇談会、「議会と語る会」で住民から出された意見を要望書にまとめ、31日、唐木一直村長に提出しました。 村長部局関係が8件、教育委員会関係が4件、併せて12件を要望しています。 村長部局関係では、「人口増に伴い、区や組への未加入世帯が増えてきていて解消すべき」、「生活道路に大型車が進入してきて危険」などといった内容です。 教育委員会関係は、「南箕輪小学校は郡下最大規模なので、他の小学校の模範となるような、人的支援やソフト面の充実を望む」といった内容です。 議会と語る会は、議会改革の一環として、村民に身近な議会をアピールし、広く意見を吸い上げようと去年から開かれています。 村では、出された要望を各課で検討し、対応していく考えです。

-

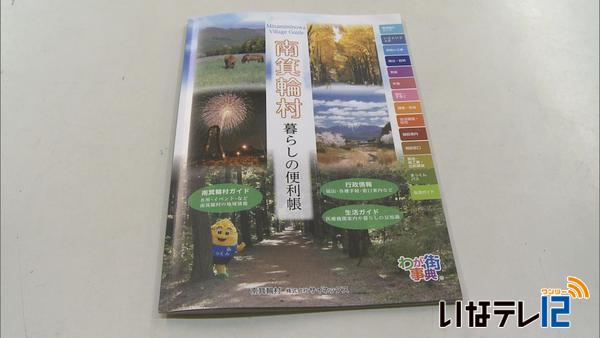

南箕輪村 暮らしの便利帳完成

南箕輪村は、地域の生活情報をまとめた、暮らしの便利帳を作成し、全戸に配布します。 今回作成されたのは、A4版オールカラーで、64ページの暮らしの便利帳です。 村の行政サービスや窓口での各種手続きのほか医療機関の情報、観光情報など村民生活に役立つ情報を紹介しています。 10年ほど前にも作成していましたが、村民に情報を役立ててもらう事や転入してきた人にも村のことをわかりやすく理解してもらおうと今回刷新しました。 6500部作成され、その資金全てを広告で賄いました。 南箕輪村では、4月の広報誌とあわせて全戸に配布する予定です。

-

JR飯田線 活性化を

リニア中央新幹線とのアクセスや観光資源としての活用も見込まれるJR飯田線の活性化に取り組んでいこうと、JR飯田線活性化期成同盟会が28日発足しました。 28日駒ヶ根市のアイ・パルいなんで開かれた設立総会には、上伊那地域や飯田下伊那地域の市町村や県、経済団体の関係者などが参加しました。 JR飯田線活性化期成同盟会は、リニア中央新幹線のアクセス路線としてや伊那谷を縦断する貴重な観光資源としての活用も見込まれる飯田線の活性化に取り組んでいこうと、沿線自治体や商工会議所が発起人となりました。 設立総会で、会長には、白鳥孝伊那市長が選任されました。 白鳥市長は、「リニアが通るチャンスを活かしたい。2つのアルプスがある伊那谷を走る魅力を存分に活かして地域一丸となって取り組みたい。」とあいさつしました。 期成同盟会では来年度フォーラムやシンポジウムの開催、国やJR東海への要請活動、利便性向上に関する調査・研究、電車通勤の促進などの事業を行います。

-

東原スポーツ公園運動場 グラウンド完成

伊那市が整備を進めてきた東春近の東原スポーツ公園運動場のグラウンドが完成し、3月27日、現地で竣工式が行われました。 式では、関係者がテープカットで完成を祝いました。 東原スポーツ公園運動場は、軟式野球やソフトボールができる新たな市民グラウンドとして、伊那市が整備したものです。 西側にはウォーキングができる180mのウッドチップコースもあり、総面積は約1万6千平方mです。 総事業費は3億1,700万円で、国の交付金で2億9千万円、合併特例事業債を2,200万円充てています。 東原スポーツ公園運動場は、株式会社キッツがスポンサーとなった伊那市のネーミングライツ第1号で、4月1日からは、「東原キッツグラウンド」の名称になりました。 利用期間は、冬の期間を除き4月1日から11月30日までとなっています。

-

伊那市立東部中学校 新校舎が完成

伊那市が進めている小中学校の耐震化の一環で建設が行われていた、東部中学校の新しい校舎が完成し、27日、竣工式が行われました。 市の教育関係者や東部中学校の生徒などが、テープカットで完成を祝いました。 東部中学校の改築工事は、平成22年度から行われていて、工事費は13億5千万円です。 体育館と南校舎などを除く全てを建て替えました。 生徒玄関を含む図書館棟、職員室や1年生と3年生の教室がある管理教室棟、そこから、ガラス張りの渡り廊下でつながった2年生の教室などがある特別教室棟、剣道や柔道の授業に対応できる武道館を建設しました。 教室や廊下は、木の床となっています。 体育館で行われた竣工式で百瀬秀明校長は、「4月からは新入生も迎え、感謝の気持を込めて校舎を磨き、新しい息吹を吹き込んでいきたい」と挨拶しました。 伊那市内の小中学校の耐震化率は現在96.1%です。 西春近北小学校と伊那西小学校の耐震化は来年度中に完了する事になっていて、耐震化率は100%になるということです。

-

給食モデル校設置へ

伊那市の白鳥孝市長は、給食をとおして子供達が農業や調理などに関わり、新たな食の在り方を実践するモデル校を来年度設置したい考えを26日示しました。 26日は市役所で開かれた定例記者会見の中で白鳥市長が明らかにしたものです。 伊那市では、小中学校の今後の給食の在り方について、各学校で調理する自校方式や、集約して調理するセンター方式について検討が進められてきました。 伊那市教育委員会では、去年の11月から教育委員や学校長、栄養士が、小中学校の給食の「献立」や「調理」など4つの作業部会に別れ検討を重ねてきました。 作業部会では、各学校の特徴を生かし農業体験や地域との交流のなかで食材を調達する事などをまとめた報告書を今月、市や市議会に提出していました。 報告を受け白鳥市長は、今後の給食施設の在り方について、既存の方式にはとらわれず、成長に応じて農業と関わる給食を提供し、そのうえで、施設をどうするか考えたいとしています。 モデル校については、地域の協力が得られ、学校近くに十分な農地の確保ができる、村部の学校が望ましいとしています。

52/(木)