-

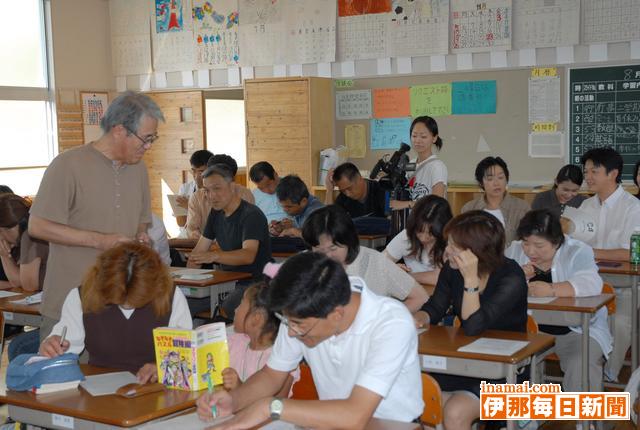

南箕輪中 77年度卒業生3クラス同期会

南箕輪中学校を1977(昭和52)年度に卒業した同級生3クラスの同期会が12日、同校であった。28年ぶりの集まりに学友らは、昔を振り返りながら、思い出話に花を咲かせた。

学年のうちの1クラスが8年前から、4年に一度の同級会を開いていたのをきっかけに、初めて同期会を企画。担任教師ら3人を迎え、計約50人が学び舎に集まった。

写真や文集などをそろえた教室では、昔のように出席を取ったり、現職の恩師による社会科の授業を受けた。「女性は旧姓で」などと、久しぶりに呼ばれる名前に照れ笑いするなど、学友らの響き渡る声が思い出の学校に戻っていた。

有賀公雄さん(44)=南箕輪村北殿=は「皆変っていて誰だか分からない人もいた。でも、話をしているうちにしゃべり方のくせなどで昔を思い出した」と笑顔で話した。 -

沢尻区民まつり

子どもみこしが練り歩き

南箕輪村沢尻の区民まつりが14日、地区内の児童公園であった。小学生による子どもみこしの練り歩き、盆踊り、出店などで区民が夏祭りを楽しんだ。

子どもみこしは、子ども会とPTAの行事で、神社「日光月光」のみこしを引く。みこしは大小2基あるが、今年は大きなみこしを南部小学校の1年生から6年生までの25人が引いた。

そろいの法被姿でみこしと一緒に神社前で記念撮影し、区内を一周する練り歩きに出発。高学年が担ぎ棒を持ち、低学年はみこしにつないだロープを引き、笛の音に合わせて「わっしょい、わっしょい」と元気よく声を出して歩いた。

子どもの掛け声が聞こえてくると、住民が家の外に出て見物したり、子どもたちに声援を送った。 -

かま塾でフナ・金魚つかみ

地域の子どもを地域で育てようと活動する南箕輪村神子柴の「かま塾」は12日、区内の田んぼでフナ・金魚つかみを楽しんだ。小学生が泥まみれになりながら、夢中になってフナなどを捕まえた。

フナと金魚は、神子柴区の有志でつくる「たのしくやるかい」が育てている。金魚は区の夏祭りの金魚すくい、フナは敬老会に甘露煮にしてふるまうためで、4月にいけすから田んぼに放した。

金魚は毎年、夏祭りで余るほどの数が育つが、今年は少なく、子どもたちは泥の中に光る赤い色を目を凝らして探した。「捕まえるのは簡単」「片手で捕れるよ」と、顔にも泥を飛ばしながら、一人10匹以上を素手や軍手をして器用に捕まえていた。 -

南箕輪村せせらぎサイエンス

南箕輪村の「せせらぎサイエンス」が12日、村民センターであり、2組6人の親子が大泉川などにいる水生生物を観察して水質を調査し、川の環境保全について考えた。

子どもたちは講師の県自然観察インストラクターの征矢哲雄さんから話を聞き、水質調査の方法や、川の環境保全を訴えたビデオを観賞した。

降雨のため現地観察は中止となったが、職員が採取してきた天竜川との合流点近くの大泉川下流域と車沢川に注ぎ込む湧水(ゆうすい)に生息している水生生物を調査し、同時に水素イオン濃度(pH)も調べた。

いずれも「きれいな水」と判定できる生物が多く、大泉川はカワゲラやカワニナの種類が中心で、湧水はサワガニやガガンボなどを確認できた。子どもたちはさまざまな生物を目にすると、夢中になって調べていた。

夏休みを利用して埼玉県から帰省し、母親らと4人で参加した小学2年の高木啓大郎君(7)は「いろいろな虫や幼虫が見られてよかった。初めて見る虫とかも多くて楽しかった。虫から川のきれいさがわかるなんてすごいね」と話した。 -

【記者室】伝統文化の心

華道と茶道の先生を取材したときのこと。自宅に伺いまず目に留まったのは、さりげなく生けられた愛らしい花だった。華道は心の部分が90%を占め、迎える客のことを考えて生けるのだと聞いた。部屋の花は、私のために生けてくださったことを知り、お心遣いがとても嬉しかった▼茶道も同じく心の世界で、亭主も客も互いに相手に心を集中し、和して敬い合う。自己中心の傾向が強い中で、子ども達を指導するときは、「相手を第一に思う心を大事にしてほしい」と願っているのだという▼敷居が高いと敬遠されがちな華道や茶道だが、日本の伝統文化の中には日本人が大切にしてきた心が息づいている。相手に心を砕く…。自然にできるようになりたいものだ。(村上記者)

-

南箕輪村国民保護協議会設置

南箕輪村は11日、国民保護協議会を設置した。会長の唐木一直村長が委員13人を委嘱し、村の国民保護計画の素案を示した。今後、協議会やパブリックコメントなどを参考に計画をまとめ、06年度中に策定する。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づき、村は6月に国民保護協議会設置条例を制定した。

国民保護計画は▽総論▽平素からの備えや予防▽武力攻撃事態等への対処▽復旧等▽緊急対処事態への対処-の5編で構成。国や県の計画を基に村の特性を盛り込む。

協議会は村議会、消防団、日赤奉仕団、区長会、自主防災会、警察、商工会、農協などの代表で構成。任期は08年8月10日までの2年間。第1回会議では、国民保護法制の概要、村の計画の素案などの説明を受けた。

唐木会長は、「国民保護法は武力攻撃やテロなどから国民の生命、財産を守るために策定された。計画作りのお手伝いをお願いしたい」とあいさつした。

今後は、村報9月号で計画素案を配るほか、役場庁舎内の相談室や村図書館に置き、村ホームページにも掲載してパブリックコメントを募る。第2回協議会は10月に開き、素案を協議する。 -

「オアシスパト」が活動開始

青色回転灯を装備した車で子供たちの安全を見守る、自主防犯ボランティア「こどもを守るオアシスパトロール隊」が活動を開始した。11日、伊那署玄関ロータリーで出発式があり、巡視の自動車25台、隊員約60人がパトロールに出発した。

子どもを守る活動に積極的に参加しよう竏窒ニ、県自動車整備振興会伊那支部の署管内の25業者65人が7月上旬、隊を発足。全国の自動車整備振興会の中では初の試みとなった。

隊では青色回転灯、啓発のマグネットシールを車に設置し、各事業所ごとが自主的に近くの学校の登下校時に合わせ、通学路を巡視する。パトロール中の様子は活動日誌として、伊那署へ報告する。

出発式で杉本廣志隊長は「犯罪を未然に防止し、地域の安全を守ることを誓う」とあいさつ。小嶋惣逸署長は「皆さんの熱い気持ちを結集し、積極的で息の長い活動を」とした。 -

南箕輪村全職員が滞納整理

南箕輪村は10日、全職員による滞納整理を始めた。05、06年度に新たに滞納となった村税、保育料、介護保険料、下水道使用料などを対象に31日まで取り組む。

全職員による滞納整理は05年8月と12月に続き3回目。職員77人が従事する。昨年12月の滞納整理では、140万円余を収納した。

今回の整理対象となる05、06年度の新たな滞納は、村税207万6500円(66件)保育料31万1400円(4件)国保税149万8600円(29件)介護保険料14万4050円(33件)下水道使用料14万8615円(18件)農集使用料7500円(1件)。

重要な財源の税収は、05年度決算額18億8千万円(一般会計)で過去最高額を収納したが、滞納額も年々増加しているという。滞納整理については、8月3日にあったパートナーシップみなみみのわと村理事者の懇談会でも、税負担が不公平にならないよう滞納整理強化を求める声があった。

05年度末の滞納額は1億9624万6千円。内訳は村税1億2073万4千円、保育料321万円、国保税6672万3千円、介護保険料155万9千円、公共下水道使用料237万8千円、農集使用料164万2千円。 -

南箕輪村議会臨時会

災害復旧費など補正予算案可決南箕輪村議会臨時会は11日開き、7月豪雨災害の復旧費などの一般会計補正予算案を原案通り可決した。

補正予算は、歳入歳出に各55万5千円を追加し、総額を41億9368万円とする。

歳出は7月18、19、21日の災害対策にかかった費用で、主なものは要介護者の村社会福祉協議会への避難委託料13万円、土のう積みなど道路維持委託料642万2千円、防災無線バッテリー購入費10個分で14万2千円、土のう袋などの消耗品や非常用食糧材料費15万6千円、農林施設災害復旧費56万円、公共土木施設災害復旧費628万3千円など。予備費1322万8千円の減額。

唐木一直村長は開会あいさつで、城南物産(本社・南箕輪村神子柴、埋橋常人社長)及び埋橋常人氏と南箕輪村の井戸水汚濁の損害賠償請求訴訟和解金支払いの問題で、東京高等裁判所が6月26日に城南物産と埋橋氏の控訴を棄却した件について、「上告期限までに上告がなく、判決が確定した。前(井戸水汚濁)の裁判も含め9年余の争いが解決したことはありがたい」と話した。

県知事選挙で初当選した村井仁氏については、「市町村との連携による活力ある県政を期待する。改革が後戻りすることのないよう望む」とした。 -

南箕輪村出身の日本画家・原誠二さんが村へ絵を寄贈

地元での初個展を開いた南箕輪村出身の日本画家・原誠二さん(47)=群馬県高崎市=が9日、南箕輪村役場を訪れ、代表作の一つ「春華」を寄贈した=写真。

故・加山又造氏に師事し、具象と抽象を掛け合わせた独創的な日本画を描く原さんが、地元を離れて30年になる。今回は、地元の人に自身の活動を知ってもらうための個展を開くため帰郷していた。村への寄贈も、自身の作品を広く知ってもらいたいという思いから申し出た。

作品は、第53回群馬県美術展で県教育長賞を受賞した40号の日本画で、空、大地をイメージした抽象的な空間にチューリップが描かれている。鮮やかな色彩の岩絵の具を幾重にも重ね、花の持つ華やかさを作品の中に表現した。

唐木村長は「これまで見たことのない日本画。大勢のみなさんに楽しんでもらえるような場所に展示したい」と感謝の言葉を述べた。 -

大芝水耕栽培のアールスメロン出荷始まる

南箕輪村の大芝水耕生産組合(武村淳一組合長)が栽培するアールスメロン「雅」などの出荷が10日、始まった。

メロンは大玉の「雅」の春秋系と、小玉だが糖度の高い「和香夏」の2品種。糖度は15縲・6度あり、「去年並かそれ以上に甘いメロンができている」という。

今年は長梅雨など天候を心配したが、定植時に早めに苗を起こしたことや、収穫前に天気が回復し糖度が上がったことなどから、いい状態で生育。出荷は少し遅れたが、盆前の贈答などの需要に間に合ったという。

ハウス4棟で栽培。盆前に1千玉、盆開けから8月末まで4千玉を順次出荷する予定。主に名古屋など中京方面で、地元ではJAの直売所に並ぶ。ハウスでの直売もある。贈答用は2玉3千円。1玉売りは約1千円から。

武村組合長は、「玉伸びもよく、ネットもきれいに入って、糖度も上がっている。ぜひ召し上がってみてください」と話している。 -

南箕輪村のALT

米国出身のカレンさん着任

南箕輪村の南箕輪中学校で指導する外国語指導助手に、米国フロリダ州マイアミ出身のブルック・カレン・ムーエンチャウセンさん(25)が着任した。10日、唐木一直村長が辞令を交付した。

カレンさんは初来日で、9日に村に到着した。南箕輪村の印象を「とてもきれい。高い山があって、緑も花も多い。とてもすてき」と感激した様子で話した。

父親はドイツ人、母親はキューバ人。サウスフロリダ州立大学で心理学を専攻。サマーキャンプで子どもたちと接した経験がある。読書、サルサのダンス、音楽鑑賞が趣味。フロリダで8カ月間、日本語を学んできた。

子どもと関わりながら働くことが好きで、長い間日本に来たいと思っていたことから、ALTの仕事を選んだという。任期は07年8月6日までの1年間。2学期から南箕輪中で指導する。

唐木村長は、「子どもたちに英語を教えてほしい」とし、「遠いところに来て最初は大変だけど、少しずつ慣れて、日本語も覚えて」と話した。 -

子育て講演会

救急処置を学ぶ

南箕輪村は9日、子育て講演会を村民センターで開いた。北原こどもクリニック院長の北原文徳さんが、「急病・けがのホームケア縲恷qどもの救急処置 常識・非常識縲怐vをテーマに分かりやすく話した。小さい子どもをもつ母親36人が、熱心に聞いた。

子どもの発熱原因で最も多いのは風邪で、発熱は病原体やウイルスが体内に入ると発熱物質により熱が出て、39度から40度くらいまでになると体から熱を放散するように変わるメカニズムを説明した。

発熱の対処法として、熱の上がり始めで震えているときは温める、熱を放散しようと顔が赤くなり手足が熱くなってきたときは冷やして涼しい服装にすることを話し、冷やす方法として子どもを裸にしてぬるま湯で絞ったタオルで体をふく、太い動脈が通っているわきの下や足のつけ根を冷やすことを説明。「額にあてるタオルなどを頻繁に取り替えたり、体をふくなどお母さんのこまめな看病が大事」と話した。

子どもへの絵本の読み聞かせや、お勧めの絵本の紹介もあった。 -

えごま学校が除草作業

エゴマの栽培を通して遊休農地解消とエゴマ普及に取り組む南箕輪村の「えごま学校」(唐澤俊男代表)が8日、伊那市西箕輪と南箕輪村田畑のエゴマ畑で、除草と土寄せ作業をした。

活動は3年目。会員には出資金3千円に対して収穫したエゴマ1キロを配当し、栽培作業に参加した人には、その分多くのエゴマを分配する。栽培は近隣の遊休農地約25アールで、約2500キロの収穫を見込んでいる。学校給食への提供もしている。

エゴマは、年間作業日数を4、5日程度に抑えられる手間のかからない作物だが、草取り作業が課題。唐澤代表は「手がかからなくなれば、規模拡大も考えたい」と話す。

これまで収穫も手作業だったが、今年はコンバインの導入を予定し、一部は子どもたちに収穫体験を楽しんでもらおうと考えている。また、会員を対象としてエゴマ料理の講習会もする。

えごま学校に関する問い合わせは嘉久壱農園(TEL78・8415)唐澤さんへ。 -

南箕輪村遺族会が忠魂碑清掃 平和を語り継いで

南箕輪村遺族会(牛山敞司会長)は6日、村公民館の敷地内にある忠魂碑の清掃をした。役員約15人が集まり、下草や立木の枝を除去し、石碑の汚れを水で洗い流した。

「お盆に先祖を向かえるのと同じ気持ち。石碑をきれいにして、気持ち良く帰ってきてもらう」(牛山会長)ことを目的に、広島「原爆の日」に毎年、実施する恒例行事。忠魂碑が立った、約35年前から続いている。

同会員が高齢化したことなどから、村と村社会福祉協議会が主催で、毎年初夏、慰霊祭を実施。牛山会長は「世代が代わり、戦争体験者が減ってきている。人の犠牲の上に成り立っている平和の意味を若者に語り継いでいかねば」とした。

村の戦没者は日清戦争以降170人。公務殉職者らの名前を加え、1969年、村公民館南側に忠魂碑を建立した。 -

民間教育研究大会が南箕輪で

第48回県民間教育研究大会が6日、南箕輪村民センターで始まった。初日は教員ら約100人が参加。記念講演、パネルディスカッションなどで、地域、学校、保護者でつくる学校教育とは何かを考えた。7日まで。県民間教育研究団体連絡協議会(新海寛委員長)の主催。

和光大学人間関係学部の梅原利夫教授が「地域とつくる学校、学びあえる学校とは」と題して講演。学力、教育基本法の改正などについて、スライドを使いながら話をした。

梅原教授は「学力とは、学習の過程で開発され獲得された能力のうち、その後の生活と学習で使いこなせるように定着した能力」と主張。「日本の子どもは、できるけど分からない」との特徴があり、「楽しく分かりやすい授業を提供する必要がある」とした。

初日はテーマ別のフリートークもあり、障害児教育、不登校と教育竏窒ネどについての意見を交わした。

7日は国語教育、生活指導、図工・美術などの11の分科会に分かれ、話し合った。 -

箕輪町の少年野球 町長杯は南小ドラゴンズ

箕輪少年野球連盟の第10回箕輪町長杯が6日、同町番場原公園第1グラウンドであった。猛暑の中、児童たちは流れる汗を輝かせ、懸命なプレーを繰り広げた。

チーム相互の交流と、秋にある「県学童大会上伊那予選」などに向けて力試しをする大会。連盟加入の6チームが参加し、トーナメントを展開した。

試合の結果は次の通り。

(1)南小ドラゴンズ(2)箕輪彗星クラブ(3)箕輪中部ヤンキース、箕輪ジャイアンツ -

信州大学農学部でオープンキャンパス

南箕輪村の信州大学農学部で5日、オープンキャンパスがあった。高校生とその保護者など約430人が集り、各学部の取り組みを見学した。

今年は前年を上回る申し込みがあり、森林科学科の希望者が最も多かった。

参加者は、関心のある学科の模擬講義・実験などを体験。

森林科学科では、構内の演習林に生えている木の種類、研究教育に果たす役割、土地利用の変遷についてなどを学びながら林内を散策。

森林環境研究室の中堀謙二講師は、現在林のある場所は江戸時代まで、農作物用の肥料に用いる草を育てていた草地だったことを説明し、時代の変化と共に、地域が自給自足的生活をしなくてもよくなり、土地利用が変化したことを示した。また「ここには、そういう昔の生活を直接聞け、そこから21世紀にむけ、どういう風に森と付き合っていくべきなのかなどを学ぶことができる」と参加者に呼びかけた。 -

南箕輪で「べとリンピック」 泥んこでスポーツ

田んぼのスポーツ大会「べとリンピック」が5日、南箕輪村田畑の約25アールのほ場であった。同村を中心に近隣市町村の児童など約150人が集まり、ドッジボールなど4種目で熱戦を繰り広げた。NPO法人南箕輪わくわくクラブ(千菊夫理事長)の主催。

田んぼで楽しみながら、フライングディスクの普及を目指そうと始めた、6回目の大会。本年はソフトバレーボールを競技に加えたことで団体の参加人数が増加した。

・ス泥しぶき・スを巻き上げながら、ほ場を激走する選手らの表情は、真っ黒の笑顔。靴を紛失してしまう珍事件も発生し「靴の捜索にご協力を」とのアナウンスが会場をわかしたりもした。

田んぼフラッグ・小学生男子で優勝した、美篶小(伊那市)3年の橋爪倫君は「泥が体に飛ぶのが気持ちよかった」「いっぱい汚れたけど優勝できてうれしい」と白い歯を見せていた。

##(結果)

【エアコンビ】(1)北原浩司・原愛美(南箕輪)(2)祢津拓実・祢津和(同)(3)祢津幸・唐沢ゆり(同)

【ソフトバレーボール】(1)沢尻SVC(南箕輪)(2)ピッカーズ(同)(3)Y・A・S(箕輪)

【ドッジボール】(1)みすず3年2組ボーイズ(伊那市)(2)南小2年4組カブちゃんず縲・南箕輪)

【田んぼフラッグ】

◇男子▽一般 (1)堀川洋明(2)上島大輝(3)北原浩司▽小学生 (1)橋爪倫(2)加藤継大(3)伊藤白

◇女子▽一般 (1)原愛美(2)沢田裕子(3)唐沢栄子▽小学生 (1)白鳥舞菜(2)鈴木友子(3)日野怜奈 -

南箕輪村

ハーモニカクラブ

ポコリットみなみみのわ

「楽しくが基本。少しくらい間違えても、皆で演奏すれば怖くない」。ハーモニカの好きな仲間が集まり、心安らぐ美しい音色を求めて演奏を楽しんでいる。

03年度、南箕輪村公民館の初心者ハーモニカ教室で学んだ有志が、ハーモニカを続けていこう-と、04年3月に発足させた。翌年、04年度の教室修了生の有志も参加し、現在は村内在住者を中心に16人が所属している。

初心者ハーモニカ教室は、クラブ代表の高嶋一人さんが01、02年に飯島町で開いた教室に参加したのをきっかけに、村公民館に要望して開講した。講師に、飯島町の教室で指導していた西本一郎さん=飯田市=を招いた。西本さんは、日本ハーモニカ芸術協会公認指導員師範、信州ハーモニカ同好会顧問。クラブ発足後はクラブ講師も依頼し、毎月1回の指導を受けている。

活動は毎週水曜日の夜2時間、村公民館で例会を開く。第1水曜日は講師に教わり、残りの週は習ったことを基本に皆で練習に励む。基礎を大事に、ドレミを吹くだけでなく、ベース奏法、マンドリン奏法、バイオリン奏法などさまざまな奏法の習得を目指している。

以前は月2回の例会だったが、家ではなかなか練習できないため、毎週の例会に切り替えた。会員の負担にならないように、「来れる人は来てやりましょう」という軽い呼びかけで始めたが、毎回ほぼ全員が集まるほど出席率がいい。

「ハーモニカは音色がいいんだよね。何とも言えない哀愁があって」「1曲吹けると楽しくなる」「息をしてりゃ音がするし、健康にもいい」

ハーモニカに魅了された会員は、50歳代から70歳代。夫婦も2組いる。「クラブはとってもいい雰囲気。和やかでね」。男女がおよそ半分ずつで、茶話会をしたり、忘新年会をしたりと、交流も深めている。

演奏発表の場は、村の文化祭、村社会福祉協議会のデイサービスセンターや社協まつりなど。西本ハーモニカ教室の発表会にも参加する。11教室125人が集まる発表会で、今年は9月に飯田市である。合奏2曲と2人の独奏を予定しており、今はその練習に取り組んでいる。

デイサービスセンターでの演奏は、クラブ発足の年の04年12月から続けている。クラブ活動目標の一つ、地域貢献活動の一環で、年に8月と12月の2回計画する。

今年は、「自立した村で、歌を通じて村民の心を一つにしたい」との願いを込め、61年に作られ今はほとんど歌われていない「南箕輪村民歌」のほか、「大芝高原音頭」をハーモニカ演奏用に編曲し、披露する。

クラブ名の「ポコリット」は、音楽用語の「ポーコ(少し)」と、「リタルダンド(だんだん遅く)」の略記リットを合わせた造語。あせらず、ゆっくりでもいいから吹けるようになれば-との思いで名づけた。

名前の通り、ゆったりと楽しく活動し、哀愁漂うハーモニカの音を響かせている。(村上裕子) -

南箕輪村図書館

古い雑誌プレゼント11日まで

南箕輪村の村図書館で5日、古い雑誌のプレゼントが始まった。開館から1時間半で200冊が出る盛況で、皆気に入った雑誌をもらっていた。

年1回の恒例プレゼント。対象雑誌は04年分。約70種類ある。一人5冊までの限定で、特に人気雑誌は1世帯2冊までとなっている。

開館前にお目当ての雑誌を求めて10人が列を作って待っていたほどで、「廃棄」のシールを張った雑誌を置いたコーナーで好きな雑誌を探したり、内容を見比べたりしながら選んでいた。なかには家族そろって訪れ、皆で5冊ずつもらっていった人もいる。

プレゼントは11日まで。時間は午前9時半縲恁゚後6時(土・日曜日は午後5時まで)。 -

大芝高原音頭Newヴァージョン振付の竹の鳴り物

「舞竹(マイバンブー)」に名前決定

南箕輪村の今年の大芝高原まつりの共通曲「大芝高原音頭Newヴァージョン」の振付で使う竹の鳴り物の名前が、「舞竹(マイバンブー)」に決まった。大芝高原音頭普及チーム会議で決定した。

「舞竹」は、舞踊の舞と竹を合わせ、自分だけの手作りの竹という「Myバンブー」と、竹を使って舞い踊ろうという意味を込めた。「大芝高原音頭Newヴァージョン」に英語が入っていることから、竹もバンブーと英語読みにした。

「舞竹」は、竹の中に小豆や大豆を入れて音が鳴るようにし、毛糸のボンボンを飾りに付けている。

普及チームは、竹製の鳴り物を持って踊ってほしい-と、6月に製作講習会を開くなど普及を図ってきた。南箕輪小学校の6年生、民謡グループ、子どものダンスグループ、信州大学農学部の学生らが、「舞竹」を手にまつりパレードへの参加を予定している。 -

パートナーシップ南みのわ

理事者と語る

パートナーシップ南みのわ(酒井八重子会長)は3日夜、村理事者と語る会を村民センターで開き、少子化問題や村の男女共同参画について意見を交わした。

理事者は唐木一直村長、加藤久樹助役、伊藤修教育長が出席。会員は19人参加した。

村長は、少子化問題や子育て対策として保育料の引き下げ、長時間保育の延長、障害児保育の充実、子育てアドバイザーの設置など村の施策を説明。育児休業を取りやすい社会作りや地域ぐるみの子育ての広がり、地区社協との連携の必要性などの考えを示した。

男女共同参画については、互いの人権を尊重し合うと同時に家庭での理解も大切-とし、村でできることとして公職への女性の登用を挙げ、「意識もだんだん定着してきている」と話した。

会員からは、女性区長に対し男性が非常に協力的な事例を挙げ、「男女共同参画が定着してきているのかなと思う」との意見や、「核家族で悩んでいる大人は多い。子育てしている大人に対する支援をパートナーシップで何かできないか」との提案もあった。 -

南部保育園でジャガイモ掘り

南箕輪村の南部保育園は3日、園近くの畑でジャガイモ掘りをした。園児は、土の中からごろごろとジャガイモを掘り出し、収穫を喜んでいた。

土に触れ、種をまき、育てることを体験させようと毎年畑を借り、ジャガイモやサツマイモなどを育てている。今年は春に、6畝に種芋を植えた。

年少から年長までの園児全員が収穫に参加。今年は昨年より大きなイモが多いが、長雨の影響で残念ながら腐っているものもある。園児は、ジャガイモを掘り出し、大きなイモを見つけると友達と見せ合って喜び、「重い」「重い」と言いながらも、ビニール袋いっぱいに詰め込んでいた。

園では収穫したジャガイモはみそ汁やカレー、肉じゃがなどに調理し、給食で味わう。 -

丸中産業

総合リサイクル施設オープン南箕輪村田畑の丸中産業(唐沢佳代子代表)は1日、村内初の総合リサイクル施設を本格稼動した。

新たに廃プラスチックなどの破砕・圧縮処理、廃蛍光管の破砕処理の中間処理施設の許認可を7月10日に取得し、総合リサイクル施設をオープンした。

92年創業。産業廃棄物や一般廃棄物の収集と処分、解体業を中心に、焼却施設や発砲スチロールの溶融施設、廃プラスチックの油化装置などを稼動。今年2月、ISO14001の認証を取得している。

唐沢代表は、「総合リサイクル施設としての能力を根底に、今後も広く環境提案をし、長野県はもとより上伊那地域の新しいリサイクルをする会社としての位置付けを狙いたい」としている。 -

南箕輪中3年の永井鷹也君 日本クラブユース大会へ

松本市を拠点とする中学生サッカークラブ「FC・CEDAC(セダック)」に所属する中心選手、南箕輪中3年の永井鷹也君(15)=写真が、2年連続で日本クラブユース選手権U‐15大会(11竏・0日・福島県)に出場する。

前回大会は予選敗退だったが、主力選手は永井君を含めて5人残る。昨年はボランチで出場。本年はセンターバックとして、北信越予選の失点ゼロの堅守に貢献した。

身長179センチ、体重72キロの恵まれた体格を生かした守備は堅実。ヘディングの高さ、1対1の強さに加え、ロングキックの精度、インターセプトからの積極的な攻撃に自信を持っている。

全国大会は32チームが参加し、4チームごとの予選リーグの後、上位2チームが決勝トーナメントへ進出。予選は柏レイソル、アビスパ福岡などのJユースチームと同組へ入り、激戦が予想される。

永井君は「無失点で決勝トーナメントへ進出する」と意気込む。個人としては、予選リーグ後に全クラブから選抜する東西対決のメンバー入りを目指す。

国体選抜チームの選手候補、Jリーグユース数チームからの注目も受ける、将来を期待されている選手。日本代表でワールドカップ(W杯)優勝、スペインなど世界4大リーグのチームへ入団竏窒ニ、大きな夢に向かって励んでいる。

好きな選手は06年W杯ドイツ大会優勝国、イタリアの主将・DFカンナバーロ選手。両親、祖父母、妹2人の7人暮らし。 -

大芝高原まつり(26日)予定通り実施

会場に義援金箱を設置南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会は2日、緊急の代表者会議を村役場で開き、26日の第21回大芝高原まつりを予定通り実施することを全員一致で決めた。祭り当日、会場に義援金箱を設置し、豪雨被害のあった近隣市町村に義援金を送る。

上伊那では、7月の豪雨による災害で箕輪町と伊那市が祭りを中止した。

実行委員長の唐木一直村長は、「近隣への配慮もしないといけない」とした上で、村の被害は最小限だったこと、祭り開催時期がお盆過ぎで間があることを挙げ、「実施してまいりたい」と考えを示した。

村長あてに小学生から開催してほしい旨の手紙が多数届き、村長や役場産業課にも開催を望む声が多く届いている。

1団体では開催と中止が半々の意見があったほかは、「ぜひ開催してほしい」「こんなときだからこそ元気を出せるようにやったほうがいい」などの意見で、全員一致で開催を決め、義援金箱の設置も賛成した。 -

農村生活マイスター、「輪の会」が収穫喜ぶ

南箕輪村の農村生活マイスターと、農業と食を考える「輪の会」は7月30日、大泉川南のほ場で栽培しているジャガイモや枝豆などを収穫した。

農作業体験を通して、収穫や食べる喜びを味わおうと、新しく企画した「作って食べよう!みんなの畑」の第2回。ほ場では、コンニャクイモ、インゲン、トマト、スイカ、カボチャなど10種以上を栽培していて、初回の5月に種まきや苗植えをした。

この日は約10人が参加し、トウモロコシやジャガイモなど、立派に実った野菜を収穫。採れたてを蒸して味わい、収穫の喜びをかみ締めた。

次回は10月下旬に、サツマイモやコンニャクイモを収穫する。サツマイモはその場で焼きイモにして食べ、コンニャクイモは年末ころに予定している最終回でコンニャク作りを計画している。 -

信大農学部、構内農産物直売所の情報を発信するホームページの開設

構内農産物直売所を一般の人に広く活用してもらおう竏窒ニ、南箕輪村の信州大学農学部はこのほど、学内でつくった農産物などを販売している「生産品販売所」のホームページを開設した。ホームページには、その日の店頭に並んでいる野菜の種類、価格を掲載。8月からは、ダチョウの卵の予約販売も受け付けていく。

同学部は、教育実習の一環として学生などが作った農産物を直売所で販売しており、その代金を収入としている。

直売所には、その日の朝収穫した野菜のほか、加工ジュースなどが並んでおり、価格は市価より安くなっている。

現在はピーマンやナス、カボチャなどが並んでおり、多い時には10品目ほどが並ぶという。

生産品販売のホームページは(http://karamatsu.shinshu-u.ac.jp/start_jp.htm)

ダチョウの卵にかんする問い合わせは信州大学農学部(TEL77・1318)へ。 -

ゆずり葉学級の灯ろう展示

南箕輪村公民館の高齢者学級「ゆずり葉学級」は6日まで、日帰り温泉施設大芝の湯に、七夕灯ろうまつりで使った手作りの灯ろうを展示している。

大芝高原で7月8日にあった七夕灯ろうまつり。祭りは5年目で、ゆずり葉学級は今年初めて参加した。

学級の時間や各家庭で灯ろう作りに挑戦。ダンボールを切り抜く形や和紙に書く絵、文字など工夫し、明かりを灯したときにきれいに見えるように内側に銀紙を張ったり、折り紙で折った朝顔を張るなど凝った仕上がりの作品もある。

灯ろう46基は、中央廊下の両側に並べて展示している。「昼間の灯ろうも楽しんでほしい」という。

72/(土)