-

05年度南箕輪村むらづくり大賞に「B・F・F・W フライ オン ウイング」

南箕輪村の05年度むらづくり賞で、大賞に災害時バイクボランティアの「B・F・F・W フライ オン ウイング」が決まった。むらづくり賞は、自然環境部門は「信州大芝高原マレットゴルフ親交会」、社会環境部門は「県婦人推進協議会南箕輪支会」が受賞した。

むらづくり賞は、近年活発化する住民自らが行うむらづくりの活動のうち優秀なものを表彰し、ほかの団体などの活動を促進するねらい。04年度から始まり、産業振興、教育・文化・スポーツ、自然環境、社会環境の4部門ある。本年度は自然環境部門に1団体、社会環境部門に3団体が登録した。

27日、村役場であった選考会で受賞団体を決定した。選考委員はむらづくり委員会会長、同会長代理、区長会長、公民館長、村助役の5人。参加登録した事業の達成度、地域への貢献度、構成員の参加度、活動の自発性などの観点から審査した。

表彰式は4月17日午後7時半から、村役場講堂である。

受賞団体の活動内容は次の通り。

【B・F・F・W フライ オン ウイング】(64人、知野貞美代表) 災害時にバイクの持つ高い機動性を使い、物資の運搬、情報伝達活動などに実働できる人材育成を目指す。災害に対処できるよう模擬訓練を実施。講習、講演などに参加

【信州大芝高原マレットゴルフ親交会】(137人、北原忠義代表) 「緑の基金」を創設し、大芝高原の自然を守り樹木を傷めないことなどを会員に周知。4月縲・1月の8回、趣旨に賛同する会員が浄財を出し合う

【県婦人推進協議会南箕輪支会】(15人、高木タカ子会長) ボランティア中心の活動で多くの人とふれあい女性の資質向上を目指す。信大農学部留学生との交流、デイサービスの手伝い、「さくら会」で機能回復訓練の手助け、大芝高原まつりや社協まつりに参加 -

春日街道~R361直線で接続

県などは、県道伊那箕輪線(通称・春日街道)の沢尻交差点(南箕輪村)から国道361号へつながる道などを新たに造る工事を24日、終了させた。権兵衛トンネルが開通し、車の交通が頻繁になる状況を、特に県道から国道に向かう車両の流れをスムーズに通すための工事。31日午後4時から、新道路の交通を開放する。

国道に対して、沢尻交差点からほぼ直角に接する道路と交差点(仮称=沢尻南)を造った。それぞれの道路をつなぐ川北町交差点(伊那市)が鋭角だったため、これまで大型車が交道を曲がることが困難な状況だったことを解消した。

新しい道路の全長は約300メートル。全幅は本線6・5メートル、右折車線(国道に向かって)3・0メートル、片側歩道2・5メートルなどを含む13・5メートル。用地買収や計画設計などは県が受け持ち、本工事は飯田国道事務所が昨年夏からはじめた。

新しい道路を造るにあたり、沢尻交差点を直角交差に整備するなどの工事費用も合わせて約5億円。 -

南箕輪村交通安全協会合同会議

南箕輪村交通安全協会は28日夜、支部長・理事・女性部の合同会議を村役場で開いた。06年度の初顔合わせで、交通安全協会の組織や任務、交通安全指導の実施方法などの説明を聞いた。

交通安全協会は交通事故防止のためボランティアで春・夏・秋・年末の交通安全運動、各種交通事故防止対策、子どもと高齢者を対象とした安全教育、自動車や二輪車運転者の教育、地域・家庭・職場・学校などに対する安全教育、街頭の交通安全指導などの活動をする。

春の全国交通安全運動(4月6縲・5日)で7日に人波作戦、小学校と保育園の交通安全教室、交通環境チェックなどに取り組むことも確認した。

山崎喜美夫会長は、「自身が交通違反をしてはいけない、事故を起こしてはいけないと緊張して制服を着させてもらっている。そこから交通安全が始まる。交通安全の中心的役割を担う。ボランティア的仕事だが、地域のため、家庭のため1年間頑張って」とあいさつした。 -

県営ほ場整備事業大泉川南地区しゅん工

南箕輪村の大泉川南地区で県などが進めてきたほ場整備事業の終了を記念して28日、地権者などでつくる西天竜大泉川再ほ場整備実行委員会(有賀正)は、しゅん工記念碑の除幕式をした。

昭和初期、天竜幹線水路の完成に伴い開田された同地区は、大泉川水系などの氾濫(はんらん)により大きな凹(とつ)地帯があり、当初は開田除外地として扱われていた。しかし、戦後の食糧増産政策のため、不利な環境での水田づくりを強いられた。

水田の再ほ場整備が提起されたことを契機に、地権者の理解・同意を得た実行委員会を発足。99年から県営担い手育成基盤整備事業として面整備、導排水のパイプライン化、自動給水器の設置をしてきた。

工事事業関係総額7億3千万円。総受益面積39ヘクタール、関係地権者179戸。

有賀委員長は「農業を情勢は大きく変化し、後継者不足など大きな課題を抱えている。当地区が近代的農業のモデル地区として発展することを期待する」と語った。 -

大芝高原まつり8月26日・土曜開催決定

南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会合同会は27日夜、村民センターで開いた。今年の大芝高原まつりをこれまでの日曜開催から土曜開催に変更し、8月26日に開くことを決めた。大芝高原音頭アレンジ曲と振り付けの普及チーム設置も承認した。

大芝高原まつりは従来、8月20日すぎの日曜日だが、04年から土曜開催の意見があり、昨年まつり後のアンケートでも「土曜開催でよい」との回答が96%だった。昨年10月の実行委員会反省会で、06年は土曜開催を前提に検討すると決定していた。

祭り本日が土曜日になるため、雨天は翌日の日曜日に順延し、準備は前日の金曜日にする。準備の時間帯などはこれから協議していく。

大芝高原音頭のアレンジ曲は、プロジェクトチームが検討を重ね、大人から子どもまで村民の掛け声なども取り入れて録音。ビクターでCDを制作し4月末に完成する。

普及チームは、プロジェクトチームのメンバー、村商工会、上伊那農協、企業、学校、保育園などの代表で構成するが、「できるだけ柔軟に大勢参加してもらう」考え。4月5日に第1回会議を予定する。 -

合併後は伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更

伊那市など6市町村で構成する伊那消防組合議会の3月定例会が24日、同市役所であり、11億9900万円の06年度一般会計予算案、同組合の情報公開、個人情報保護条例の設置についてなどの9議案を原案通り承認、可決した。

3市町村合併後の伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更。高遠消防署は高遠町地区と長谷地区の全域のほか、現伊那市の美篶地区(うち芦沢、笠原、南割、横町、上大島、上原、末広)手良地区(うち中坪、野口)富県地区(うち新山)を管轄。伊那消防署は新伊那市の高遠消防署管轄地区を除く地域と、南箕輪村の全域とした。

アスベスト対策と林野火災予防のため、伊那消防組合火災予防条例の一部改正。林野火災予防については、火災警報発令中は山林、原野などにおいて喫煙をしないこと竏窒ニした。条例違反に対する罰則規定はないため「一般住民が個々に気を付けてほしい」とした。

合併により構成市町村は6から4へ削減。組合議員定数も現20人から16人(内訳新伊那市8人、辰野町3人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、矢ヶ崎克彦町長が職務代理者に選任される。 -

南箕輪村人事異動

課長級昇格3人南箕輪村は24日、4月1日付の人事異動を内示した。課長退職に伴う必要最小限の異動で29人の小規模となった。

課長級の異動は5人。昇格の3人は議会事務局長・監査委員事務局長に住民福祉課福祉係長の出羽沢哲夫さん、社会福祉協議会事務局長に住民福祉課生活環境係長の吉沢光雄さん、産業課長に財務課財政係長の松沢伸夫さん。

係長は、総務課企画係長の行革担当と企画担当の2人制を企画係長1人、財務課税務係長の資産税担当と民税担当の2人制を税務係長1人、教育委員会社会教育係長の大芝管理担当を指定管理者制度により廃止する。係は同ポストに長期いる職員を中心に配置換えした。3月31日付の退職者は5人。 -

公金横領職員・横領金額10年間で返済へ

伊那市・箕輪町・高遠町、南箕輪村、長谷村で構成する伊那中央行政組合の議会定例会が22日、伊那市役所であった。15億4565万円の06年度一般会計当初予算案、伊那中央衛生センター横領事件の専決処分、組合定数条例の一部改正などの11議案を原案通り承認、可決した。

同センターの元庶務係長による公金横領事件について、組合長の小坂樫男伊那市長は冒頭のあいさつで「住民の皆さまに多大な迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と陳謝した。

同日、定例会前にあった理事者会では、被害額約2600万円を元庶務係長や親族が組合に対して31日から、月々22万円の10年間返済することを組合内で確認。返済金分は毎年度の構成市町村が支払う、センター運営費の負担金から減額する。

本年度予算の収入見込みについては、横領による05年度減収分(約600万円)を見込みから削減し、減った分を経費削減や予備費などで調整した。

31日の伊那市・高遠町・長谷村の3市町村合併に伴い、構成市町村が5から3へ削減。議員定数も現20人から15人(内訳新伊那市10人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、平澤豊満箕輪町長が職務代理者を務める。 -

信大卒業式・学位授与式

南箕輪村の信州大学農学部で23日、卒業式と学位授与式があり、華やかな装いに身を包んだ卒業生184人、修了生81人が笑顔で式に臨んだ。

卒業は食料科学63人、森林科学70人、応用生命科学51人、学位を受けたのは食料科学28人、森林科学19人、応用生命科学18人、機能性食品開発16人。109人は新たに進学する。

小宮山淳学長は「在学中に形成された人格や能力が新たな職場で評価される。転換期にある世の中では、物事を主体的に判断したり、想像力を働かせる能力が求められており、先人の残した書物や回答を鵜呑(うの)みにするのでなく、自分自身で咀嚼(そしゃく)して、実行してほしい」と語った。

前日に降った雪の影響で足場は悪かったものの、女子学生は袴やドレスなどが多かった。寮祭などの時につくった法被(はっぴ)を着用して出席する男子学生もおり、会場を沸かせていた。 -

伊那中央病院 一般病床増床工事が終了

伊那中央行政組合が運営する伊那中央病院で22日、昨年6月から進められてきた一般病床の増床工事が終了したことを祝う竣工式が開かれた。満床状態が続く、救急患者の受入が困難な状況を改善するための工事終了で、病床数は344床から46床増え、390床となった。

増床部分はこれまで資料置き場や会議室として使っていた3階西病棟の「トリアージスペース」を改修。工事は病院北東にある駐車場に、同じ機能がある別棟(鉄骨3階建て、延床面積約1500平方メートル)と、カルテ倉庫(鉄骨平屋建て、同約230平方メートル)を昨年11月末までに建設し、着手した。総事業費は約5億8600万円。

増床分は1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床。このうち6人部屋は重症患者治療用の「高度治療室」(HCU)として使用。増床病棟は4月1日から一般病棟として使われるが、将来的には46床中24床をリハビリ病棟などに活用する計画もある。

式典で小川秋実院長は「ハード面では理想的な状態となったが、これからは医師の確保などのソフト面を充実していきたい。また、上伊那地区の病院とも連携を取り合って、一つの病院として医療に取り組んでいきたい」とあいさつした。 -

大芝の湯

水引アート展示

「風呂の日」26、27日に販売、体験も

南箕輪村の大芝の湯で、飯田市の水引クラフト作家園部三重子さんが水引アート展をしている。

ユリの花などのブーケ、ひな人形、カッパやカエルのほか、桜のブランコに乗った村のキャラクター「まっくん」を展示。すもうをしている大きなカッパなど、水引で作ったとは思えないような楽しい作品に訪れた人が関心を寄せている。

大芝の湯恒例企画「風呂の日」の26、27日は、園部さんが訪れ、水引アート作品の販売や手作り体験もある。

風呂の日企画はこのほか、2月に引き続き木曽地域との交流を深めようと「木曽くらしの工芸館」による漆器と木工品の販売、上伊那農業高校の鉢花販売もある。 -

勉強会「村づくりと農業」

南箕輪村の自立と改革をめざす「チームグリーンみなみみのわ」は21日、勉強会「村づくりと農業」を村民センターで開き、品目横断的経営安定対策に対応する村の「担い手」育成対策についてパネルディスカッションをして意見を交わした。

上伊那地方事務所農政課が「経営所得安定対策等大綱」、村営農センターが村の「担い手」育成対応策を説明。パネルディスカッションはJA上伊那理事の原秀雄さん(大泉)、農業の白鳥光徳さん(田畑)、農業の井口一郎さん(箕輪町)がパネリストを務めた。

原さんは「JAは集落営農を推進する方針で村は夏ころを目安にとりあえずスタートするが農業者の理解がまだ得られていない」、白鳥さんは「消費者が日本の農業をつぶすかどうか。高くても安全なものを買ってくれればいいが、採算が合わないから農地を放棄していることを理解しないといけない」、井口さんは上伊那米生産収支の独自のシミュレーションで物財費のみで1俵につき352円の赤字になることを示し「基本的には農業は経済行為。消費者に認めてもらう農産物づくりが必要」と話した。

集落営農組織については「指導者のいかんにかかる」「リーダーをどれだけ確保するかが最大の問題」とし、話し合いに女性参加の必要性も述べた。 -

信州大学大学院教授 茅原紘さん(65) 伊那市西箕輪

信州大学農学部を卒業後、母校に戻り35年間教員として従事。今春、定年退官する。発芽玄米の研究者として全国に知られ、校内では・スカエル顔・スとして友人や学生からも親しまれている名物教授。退官後は中国の大学の教員として第二の人生を歩む。

発芽玄米との出合いは1998(平成10)年。京都で開かれた、米の成分にかかわる国際的な学会で研究発表した際、県内の発芽玄米製造会社から共同研究の依頼を持ちかけられたのがきっかけ。常食している人の「便秘が治った」「コレステロール値が下がった」などの体験談の科学的な裏付けの研究に取り組んだ。

はじめに手がけた研究で、発芽玄米の成分にはアルツハイマー型痴ほう症の予防効果があることを世界で初めて発見。それまでにハーブにも予防効果があることが分かっていたので、手法を発芽玄米に導入して実験。白米や玄米などと比べて、同痴ほう症の酵素の活性化を強く抑えることが分かった。

その後、活性酸素を消去する能力があることも証明し、便秘解消や美白効果、血液をサラサラにするなどの生活習慣病予防につながることも分かった。

自らも発芽玄米を常食するようになってからは、体重が85キロから75キロに減量。特別に運動をしているわけではないというが、1年ほどで効果が表れ体重は安定し、筋肉は隆々。「体も健康だし、腕相撲も強いよ」と、片腕に力こぶをつくって笑顔をみせる。

大学の学食にはすでに、発芽玄米を導入。学校給食や新婚家庭でも食べてもらい元気な子どもが育ってくれれば竏窒ニ願う。特にスポーツ選手には大きな期待があり、力士の食事に取り入れれば、筋肉が引き締まり、技を掛け合える選手が増え、大相撲人気も復活するのではとユニークな助言も。

自分のしたい研究を続けるため9月から、中国のハルビン医科大学で客員教授として生活習慣病学を説く。近年、中国も食事が欧風化して生活習慣病患者は増加傾向。国家的にも2年後の北京五輪に向け、運動への効用研究も期待されている。

中国本土の北部にあるハルピンは、真冬の気温がマイナス30縲・0度と極寒。信州で鍛えたので問題はないというが、予想される困難はほかにも多々ある。しかし、「中国の生活習慣病の予防に貢献したい」と、やる気をみなぎらせている。

友人や学生などから送られた世界各国のカエルの置物は35年間で800個。周りからも愛された名物教授の証拠。「カエル顔と呼ばれるのも悪くはない。ゴリラやオランウータンよりは愛きょうがあるから」と、お気に入りの様子だ。

「ボケたふり 本気にされる 年となり」。2月18日の最終講義では発芽玄米の効能を説明し、趣味の川柳も披露。「自分ではボケたふりをして生きてきたが、定年退官を迎え、周りから本当にそう見られないよう、気をつけねば」と自分への戒めとして詠った。

「35年間で髪も白くなったが、人に好かれ、お酒やカラオケも衰えない・ス茅原紘・スでいつまでもありたいね」と笑顔。カラオケの十八番は田端義夫の「大利根月夜」。発芽玄米を食べて、100歳まで生きる竏窒ニ目に力をみなぎらせる。

海外にフィールドを移して発芽玄米の普及に取り組む65歳。中国へ行っても奈良県出身の関西弁と、人を喜ばせるユーモアたっぷりの人柄は、いつまでも変わらないだろう。 -

南箕輪村交通安全対策協議会

南箕輪村交通安全対策協議会(会長・唐木一直村長)は15日夜、村民センターで開き、事故防止に向けた06年度交通安全対策推進の取り組みを確認した。

協議会は小中学校PTA会長、学校長、保育園保護者会長、保育園長、区長、村交通安全協会役員、地区PTA会長らで構成。会議は53人が出席した。

06年度の交通安全対策は、重点取り組み事項が▽高齢者の交通事故防止▽シートベルト・チャイルドシート着用の徹底▽飲酒・夜間の交通事故防止-。市町村テーマは「交差点及び交差点付近の事故防止」。活動は、年4回の全国交通安全運動などに合わせた街頭指導や広報、交通安全教室など。

春の全国交通安全運動(4月6縲・5日)の期間中は、広報車の巡回広報、人波作戦、交通安全環境チェック、街頭指導、交通指導所の開設、シートベルト・チャイルドシート着用の徹底などに取り組む。 -

信大で「農林業の持つ地域環境の保全機能」をテーマとした公開シンポジウム

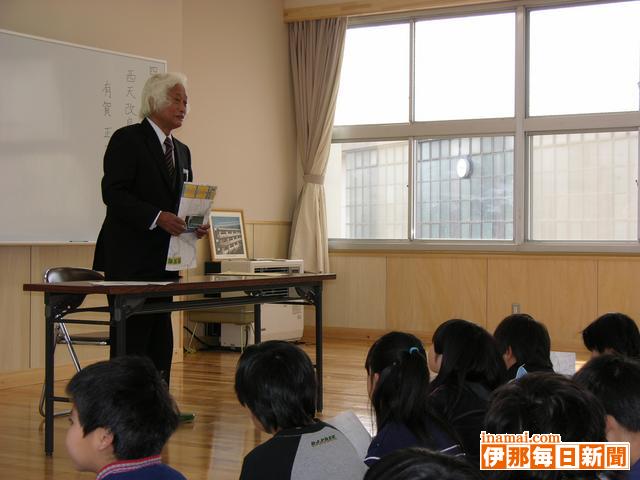

南箕輪村の信州大学農学部で18日、「農林業の持つ地域環境の保全機能」をテーマとした公開シンポジウムがあった。ため池、森林整備などの事例から農林業の環境保全機能を学び、技術を継承していくための有効策を話し合った=写真。

パネルディスカッションでコーディネーターの村山研一教授は(1)農業技術と環境保全技術をどのように再構築するか(2)その技術を引き継ぐ担い手をどのように確保するか竏窒ネどを質問。

良材の生産だけでなく、林地保全、生物多様性維持などにも寄与している林業技術について報告した岡野哲郎教授は「材価の低迷に伴い林業が崩壊寸前にある中、木材資源を地元で消費する流れをつくることが一つの課題」と指摘。生産者側だけでなく、消費者側にも消費を促す働きかけが必要であるとした。

棚田保全のためのオーナー制度について報告をした内川義行助手は、制度がもたらすプラス効果を示す一方で(1)広範囲での導入が困難なこと(2)オーナーを支援する制度を確立する必要があること竏窒ネどを課題とした。外部者の介入によって地元が改めて棚田の存在意義を見直すきっかけになり「シンボル的存在として棚田を保全していくには有効」と語った。

会場からは「市場の関係を通して農業を存続させていくのは困難で、農林業の文化的・シンボル的価値を地域で共有し、保全につなげていくことも必要」とする声もあった。 -

上伊那農業高校「みどり塾」 シイタケ駒打ち体験

上伊那農業高校が中心となって開く、環境問題などの自然について地域住民などが語り合う学習の場「みどり塾」は21日、南箕輪村の同校農場で、シイタケの駒打ち体験をした。参加者らは木槌を使ってトントンと小気味よいリズムで力強く種駒を植菌し、完成したシイタケの原木を持ち帰った。

昨年に続いて2回目の今回は、みどり塾会員に加えて一般住民にも呼びかけ、上伊那から約40人が参加。駒打ちの原木は90センチほどの長さに切りそろえた、直径5縲・0センチのクヌギやナラの木300本。参加者は一本の原木に20縲・0個の穴を電気ドリルで開けて種菌を打ち込んでいった。

駒打ちや原木の管理方法については上農高校の教諭らが指導。シイタケは来年の秋ごろ多く収穫できる見込みで、早ければ今年中にも。一年間に春と秋の2回の収穫期があり、種駒を打ってから5年間はキノコが獲れるという。

2度目の参加となる南箕輪神子柴の主婦唐沢ひさ子さん(56)は、昨年の原木からは今だ収穫が望めないそうで、今回は念入りに駒打ち。「去年のやつも一緒に気長に待ちたい」と自分で育てたシイタケの味を心待ちにしていた。 -

大芝高原マレットゴルフ場年間使用許可証販売20日から

南箕輪村大芝公園管理事務所は20日から、大芝高原マレットゴルフ場の06年度年間使用許可証を販売する。

年間使用許可証は年額4千円。帽子や衣服などに付けてプレーする。マレットゴルフ場は使用料が1回200円で、年間に20回以上プレーする人は許可証を購入するとお得。05年度は400人以上の許可証利用があった。

今シーズンは4月9日にオープン予定。利用は12月まで。

許可証は管理事務所窓口のみで販売。時間は午前8時半から午後5時15分まで。問い合せは管理事務所(TEL78・5835)へ。 -

南箕輪村農業に関する意向調査

南箕輪村「担い手」育成総合支援協議会は、村農業に関する意向調査の結果をまとめ、15日から17日までの村「担い手」育成対策懇談会で説明した。

調査は2月7日に1001配布し、20日に779回収。回収率は77・8%。

主な農業従事者の年齢は50代から70代で544人、全体の69・7%を占める。農業後継者は、「一緒に住んでいるが将来は未定」が38・8%、「後継者はいない」が26・2%で、合わせると65%になり、後継者が非常に心配される結果になった。農業はあと何年くらいできるかとの設問は、「もうやめたい」の10・1%を含め10年未満が47・9%と半数近くで切実な問題が見えてきた。

農業の今後については、「現状維持」53・7%、「個人では無理なので集落営農組織ができれば参加していく」21・9%。「経営規模を縮小したい」は10・6%、「やめたい」は10・0%あり、その理由は「高齢化で後継者がいない」が33・5%で最も多く、本業が忙しく農業が困難、できれば売却したい-などの理由が続いた。

村の農業の維持・発展に今後必要なものは、「農業担い手の育成確保」20・8%、「集落営農組織の設立」16・0%、農地賃借の推進、地区営農組織の充実、農業機械の共同利用などもあった。

経営所得安定対策の関連した村農業の維持・発展、農地を守るための方法は、「協業・地区をまとめた村一本の集落営農組織方式」29・9%、「地区単位営農組合を核とした営農組織」19・0%、「協業組織の再編・強化による営農組織」5・0%で、営農組織を必要とする回答が53・9%で半数以上になった。

担い手として選択する方法は、「集落営農組織に参加」が25・4%、「担い手に関係なく自分の土地だけ耕作する」33・2%、認定農業者、集落営農組織のどちらにも入らず「土地だけ貸す」15・9%。「認定農業者として個人経営」は17人(2・2%)で、一つの担い手として育成・支援していく必要があるとしている。 -

【記者室】民謡「御嶽山」を広めるには

南箕輪村公民館は本年度、民謡「御嶽山」講座を初開講した。05年1月に村無形文化財の指定を受けた民謡「御嶽山」を広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願っての講座で、3人が修了した▼指導した大泉御嶽山保存会によれば、わずか10回の講座で踊りを覚えるのは大変とのことだが、「よく覚えた。立派」と受講者を称えた。修了式で踊り終えた受講者の一人は「御嶽山はとてもいい。なくしたくない」と言った▼村公民館は新年度も講座を計画する。「好きでないとできない」と保存会。歴史ある民謡を絶やすことなく、さらに広めていくことは容易ではない。受講者確保には、単なる募集だけでなく魅力をアピールする機会も必要ではないだろうか。(村上記者)

-

大芝高原音頭アレンジ曲に使う園児らのかけ声録音

南箕輪村の西部保育園で16日、「大芝高原音頭」のアレンジ曲に加える園児たちのかけ声を録音した。

老若男女が踊れ、若者にも受け入れられる飽きのこない曲を目指したアレンジ版は、よさこいソーランをイメージしたアップテンポ調。拍子木、太鼓などの音を加え、オリジナル性も出した。

出来るだけ多くの人にこの曲に携わってほしい竏窒ニの思いから、曲に加えるかけ声には、村民の声を使うこととなり、大芝高原に一番近く、なじみのある西部保育園にも依頼。年長園児22人が参加した。

曲のアレンジを手掛ける岡谷市の総合企画運営会社「サクセス」のメンバーは、「まっくん」の着ぐるみで園児たちの関心を引き付けながら曲をはじめる時の「よっ」というかけ声や「そうりゃ」という合いの手を録音。園児たちもメンバーの楽しい誘導にこたえ、大きなかけ声を返した。

園児のかけ声は21日に録音する一般や小学生のかけ声と合わせてアレンジ版に加える。

曲は3月中に完成させ、4月中旬以降に一般にも公開する。今後は振り付けも検討していく予定。 -

南箕輪村議会3月定例会閉会

南箕輪村議会3月定例会は16日、委員会に付託していた総額40億6千万円の06年度一般会計予算案、大芝公園等関連施設など指定管理者の指定、条例改正など27議案と意見書提出の発議を可決、議員報酬に関する条例改正の発議を賛成少数で否決し閉会した。

議員報酬は現在5%減額している。発議は議員報酬を06年度に規定の報酬月額から5%減額する内容だが、賛成少数で否決した。

請願・陳情は、出資法の上限金利の引き下げ等「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書は採択、「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情は不採択だった。

指定管理者の指定、期間は次の通り。

(1)大芝公園等関連施設=村開発公社(2)村民体育館=NPO法人南箕輪わくわくクラブ(3)村社会福祉施設=村社会福祉協議会(4)村シルバーワークセンター=伊那広域シルバー人材センター-。期間はいずれも06年4月1日縲・0年3月31日

▽田畑児童公園、田畑交通公園=田畑区▽神子柴公園=神子柴区▽大泉公園=大泉区▽久保公園=久保区▽北殿駅前公園=北殿区▽南殿親水公園=南殿区-。期間はいずれも06年4月1日縲・6年3月31日 -

南箕輪村「担い手」育成対策第2回懇談会始まる

南箕輪村「担い手」育成対策の第2回懇談会が15日夜、村内4会場で始まった。村営農センター地域「担い手」育成総合支援協議会は17日までの3日間に全11会場で懇談会を開き、第1回懇談会の意見集約、農業に関する意向調査結果、村の対応策を示し懇談する。

村の対応策は、目指すべき方向に集落営農を挙げ、「楽しい、効率的な低コスト農業を目指す」。新しい集落営農組合「まっくんファーム」のイメージは、06年に集落営農組合を結成し、5年後に地域の合意形成のための非経営法人と実作業をする経営法人の2つの農事組合法人を組織する。

今後は、4月上旬に集落営農組合準備委員会を設置し、準備委員会や集落懇談会を開き、本年秋ころの集落営農組合設立を目指す。

北殿公民館での懇談会では、「効率化を考えるとほ場整備ができないと難しいが、村の場合はそうはいかない」「村にあった先進事例のほ場を見て参考にしたほうがいい」などの意見があった。 -

南箕輪村 ボランティア講演会

南箕輪村社会福祉協議会などはこのほど、村ボランティアセンターでボランティア講演会とタオルを使った「ゾウさんタオル」作りの講習会を開いた。ボランティア活動に関わる約60人が参加して、ボランティアに関心を深めた。

ボランティアについて学習するなかで、参加者同士の交流を図る目的。講師の県生活文化課NPO活動推進室、ボランティア・NPOネットワーク・エグゼクティブプロデューサーの丸田藤子さんが「ボランティア活動について」と題して講演し、講習会では作り方を教えた。

ゾウさんタオルは丸田さんが代表を務める「21世紀ボランティア研究センター」(長野オリンピックボランティア有志で設立)の取り組み。何か自分たちで支援できないかと、オリンピック選手や豪雪で孤立した栄村の児童たちに「頑張るゾウ」「忘れないゾウ」などのメッセージを込めてプレゼントしてきた。

丸田さんはゾウさんタオルの製作について「人と人を結ぶツールとして活用し、仲間づくりの和を広げるきっかけにしてほしいと」呼びかけた。 -

南箕輪中3年生が卒業前にスクールバス清掃

卒業間近の南箕輪中学校の3年生が14日、感謝の気持ちを込めて3年間利用したスクールバス3台を掃除した。

学びやへの奉仕活動として、生徒たちが事前に挙げた清掃場所を分担。バスの掃除はその一環で、利用者を中心に10人余が担当した。活動は毎年恒例だが、バスの掃除は初めてという。

スクールバス(29人乗り)は、村が伊那広域シルバー人材センターに委託し、南原と沢尻、神子柴の一部に在住する生徒を対象に、1日4便を運行。3年生は148人のうち24人が利用している。

生徒たちは約1時間にわたって、寒さでかじかむ手を擦りながら、雑巾やモップを使い、高い場所は脚立に上ったりして、バスの内外を隅々まできれいにした。

バスを利用している田島郁美さん(15)は「毎日乗せてもらっているから、最後にこういった形で恩返しさせてもらえてよかった」と話していた。 -

手紙作文コンクで南箕輪中3年生2人が入賞

日本郵政公社が主催する第38回手紙作文コンクールの手紙・作文部門で、南箕輪中学校3年の有賀美陶さん(15)が信越支社長賞、木本遥香さん(15)が佳作を受賞した。14日、南箕輪郵便局の大沼悟局長が同校を訪れ伝達した。

コンクールは昨夏に、全国の小中学生から公募し、同部門には1万8700人が応募。有賀さんは「尊敬すべき母さんへ」と題し、母親に向けた感謝の気持ちや普段言葉にできない思いをつづり、木本さんは「あの日の君へ」とし、2年ほど前に「母親が猫に食べられてしまうと拾ってきた」(木本さん)スズメのひなと過ごした3日間を振り返った。

大沼局長は「手紙文化が薄らいできている」なかでの受賞をたたえ、賞状のほかに有賀さんにはトロフィ、木本さんには盾を手渡した。普段手紙や作文を書くことが少ないという2人は「ただ驚いた」としながらも、喜びをかみしめていた。 -

南箕輪村公民館物作り体験講座「コサージュ作り」

南箕輪村公民館で11日、本年度最後の物作り体験講座があった。卒業式、入学式シーズンに合わせた「コサージュ作り」を子どもから大人まで20人が楽しんだ。

講師は、伊那市で日本手芸協会トールペイント認定教室プリムローズを主宰する大洞かずよさん。花束のラッピングなどに使う麻のシナマイロールで作る巻きバラのコサージュを教えた。

シナマイロールの造花は、阪神淡路大震災後、花が入荷してこない状況下で、花屋が被災者を元気づけたいと店にあったシナマイロールで花を作ったのが始まりという。

巻きバラはピンクと白の2色で花とつぼみ、葉は緑で作り、リボンで飾って完成する。参加者は、シナマイを三角形に折り輪の部分を上にして端からクルクルと巻いてバラの花にするなど楽しく作っていた。

南箕輪小学校5年の唐沢涼君は、弟の翼君(2年)と参加。「細かいものを作るのが好き。葉の縁を巻くのが難しいけど、楽しい。できたら使ってみたい」と話していた。 -

民謡「御嶽山」講座閉講

南箕輪村公民館の民謡「御嶽山」講座が10日夜、閉講した。村無形文化財に指定されたのを機に初開講した講座で、踊りを重点に練習し3人が修了した。

民謡「御嶽山」は05年1月14日に文化財指定を受けた。広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願って開講。御嶽山保存会員が唄(うた)、踊り、三味線などを10回の講座で指導してきた。

受講者は、唄を覚えながら手の振り、足の動きなど会員に教わって練習を重ね、三味線や唄を中心に覚えた人もいる。

踊りは簡単そうに見えて基本に忠実に踊るのは難しく、わずか10回の講座で覚えるのは大変だったというが、閉講式では、会員皆が見守る中で修了記念に踊りを発表。会員は「よく覚えたね」「上手」と拍手を送った。

舞踊を習っている北殿の倉田道江さんは、「御嶽山を文化祭で見てすごくいいなと思って講座に参加した。御嶽山はとてもいい。なくしたくない」。保存会員に誘われて参加した大泉の女性は、「重心を保つのが難しいけど、なんとか踊れるようになった」と話していた。

村公民館は、多くの人が文化財に触れる機会を作りたい-と、06年度も講座を続けたい考えで、20回に増やして昼と夜に開く計画をしている。 -

南箕輪小4学年 「西天」への理解深める

南箕輪小学校4学年(4クラス、119人)は9日、上伊那郡西天竜土地改良区の有賀正理事長を学校に招き、農業用用水路・西天竜用水路(西天)について分からないことを質問する学習会を開いた。

4学年は3学期から、社会科の単元「郷土に伝わる願い」で西天をテーマに勉強。各クラスが資料を集めたり、実際に見学するなどの活動を進めるなかで生まれた疑問を解き、学習をまとめるために有賀理事長を招いた。

児童たちは、昔の工事の様子や事業費、西天に流れる水の量竏窒ネどについて次々に質問。有賀理事長が当時の工事を「道具(重機)がなかったので、整備するため、肉体労働をやっていて苦労した」と説明し「先祖が作ってきた大地を、これから皆が守っていってくれることを期待する」と呼びかけた。

西天は一級河川・天竜川から取水し、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村にまたがる1180ヘクタールの農地を灌漑する農業用用水路。完成するまでに1918(大正7)年竏・9(昭和14)年の22年間の歳月がかかっている。

南箕輪小の4学年は今後、各クラスで作文を書くなどして学習をまとめる予定だ。 -

南箕輪村イメージキャラクター「まっくん」新しいデザイン決まる

南箕輪村のイメージキャラクター「まっくん」の新しいデザインが決まった。村は今後、デザインを商標登録して保護、活用し、さまざまなポーズの図柄や家族(仲間)キャラクターを作っていくという。

新しい「まっくん」は、従来の「Oshiba」の文字を「まっくん」にし、村のマークを入れ、手を緑色から顔と同色にし、目や眉、口を少しずつ変え、鼻を付け加えた。

05年7月に村のイメージキャラクターに昇格し、94年制作以来ずっと使ってきたデザインを、よりかわいらしく、親しみやすくしてもっと活用しよう-と、職員によるプロジェクトチームでデザイン案をまとめた。村民の意見も募り、庁議で検討して決定した。

村民からの意見は「服の文字はポップ体がいい」「ポーズや衣装、背景のバリエーションを考える」など4件だった。

村は、キャラクターデザインを順次新しいものに切り替えていくという。 -

南箕輪村議会3月定例会一般質問要旨

南箕輪村議会3月定例会の一般質問は14、15日にある。質問者は13人。質問要旨は次の通り。

原司宣議員 (1)自主防災組織(2)大芝マレットゴルフ場(3)権兵衛トンネル開通(4)自主財源の確保、雇用の安定、村の活性化のための企業誘致

有賀彰司議員 (1)商工業の振興(2)学校諸問題

原悟郎議員 (1)村税などの滞納者に対する特別措置(2)国道361号(旧道)の現状と今後の維持管理(3)大芝高原を中心にいやしの森として今後の活用方策

孕石勝市議員 (1)水道事業の現状(2)社会教育関係団体登録など

清水松雄議員 (1)村の上水道

中山朋美議員 (1)水道事業

小坂泰夫議員 (1)村報などの広告掲載(2)施設利用者の満足度向上

高見利夫議員 (1)松くい虫対策(2)大芝高原のスポーツ施設改修

清水國洋議員 (1)06年度予算

三沢澄子議員 (1)介護保険の見直し(2)入札制度の改善

赤羽悌議員 (1)まっくんバスの運行状況(2)農地・宅地の遊休地の管理

久保村義輝議員 (1)国道361号の安全対策(2)農業の新しい組織化

大熊恵二議員 (1)ロハス的ライフスタイルの構築(2)企業振興事業の充実

32/(火)