-

原油価格高騰で施設園芸農家支援

南箕輪村は、原油価格高騰に伴う施設園芸農家支援として燃料代の一部助成を行います。 14日開かれた村議会臨時議会で一般会計補正予算案が提出され可決されました。 助成にかかる費用は70万円となっています。 燃料代助成の対象となるのは花卉や野菜などを栽培している村内の施設園芸農家です。 去年12月1日から3月31日までにハウスの温度調整に使った燃料費などを補助します。 助成金額は、燃料1リットルあたり3円で上限は5万円となっています。 村では、同じく原油価格が高騰した平成19年度、20年度、24年度にも同様の補助を行っています。

-

合格祈願 伊那華の華満点うどん 新発売

JA上伊那は、上伊那産の小麦ハナマンテンを使った合格祈願のうどん「伊那華の華満点(はなまんてん)うどん」を11日に発売しました。 これは、上伊那産の小麦「ハナマンテン」に満点合格の意味を込めました。 11日は南箕輪村のファーマーズあじ~なに試食コーナーが設けられ、買い物客が味わっていました。 うどんには、三重県の伊勢神宮で合格祈願を行った木曽ひのきの箸が1膳ついています。 伊那華の華満点うどんは、1パック4人前、麺つゆと木曽ひのきの箸付きで、1,000円となっています。 限定2,000パックの販売で、上伊那のAコープやファーマーズあじ~ななどで購入できます。

-

「10年先の礎づくり」スタートの年

上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は、10日市内で開かれた新春名刺交換会で、「10年先の礎をつくるスタートの年」と今年を位置づけました。 白鳥市長は、消防・ごみ処理・観光・医療など、これからますます上伊那地域の結束が求められると前おきし、リニア新幹線については、「リニアが通ることによってマイナスにならないよう、後世に胸をはれるような取り組みが必要。中間駅までのアクセスをきちんとしないとバラ色の将来はない。社会資本整備が喫緊の課で、上伊那、伊那谷が日本に誇れる地域にする今年はその礎づくりのスタートの年と位置づけました。 上伊那広域連合の新春名刺交換会には、関係市町村長や国・県の機関、県議会議員などが出席し開かれました。

-

シカ肉を使ったハム作りの体験講座

産学官が連携し農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーションは、ニホンジカの食材としての活用方法を学んでもらおうと、シカ肉を使ったハム作りの体験講座を、9日に開きました。 ハムに加工するのは、2日前に駆除され県内で加工されたシカ肉10キロです。 この日は、南箕輪村の信州大学農学部で講座が開かれ、上下伊那の企業や自治体から11人が参加しました。 去年10月に設立された伊那谷アグリイノベーションが体験講座を開くのは、今回が初めてです。 講師は信大農学部の大谷元教授がつとめました。 講座初日は、シカ肉を塩漬けにする作業を行いました。 こぶし大に切り分けた鹿肉を秤にかけ、塩、砂糖などの量を計算して混ぜ合わせます。 これを一週間ほど冷暗所に保存し熟成させます。 ハムに加工する際は、シカ肉にない脂分を補うため、同じように塩漬けした豚肉の脂を10%混ぜます。 講座は次回16日に開かれ、今日塩漬けにした肉をハムの形に加工し、試食を行うことになっています。

-

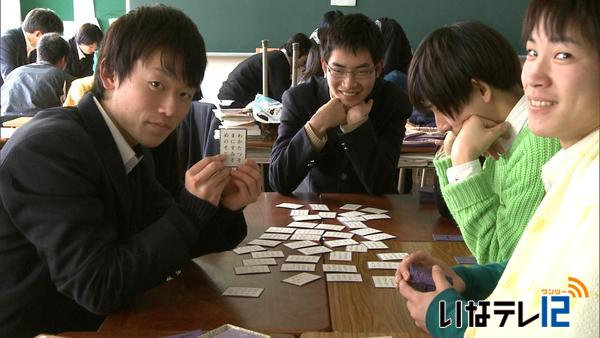

上農高校で百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で全校生徒が参加する恒例の百人一首大会が、9日開かれました。 上農高校の百人一首大会は、今年で28回目となる恒例行事です。 各ホームルーム教室では6つの班に分かれて個人戦が行われ、散らし取り形式で、クラス内で取った枚数を競いました。 大会は、日本の伝統文化に親しみ、生徒同士や職員との親睦を図ろうと図書委員会が毎年開いているものです。 クラス内の個人戦で上位となった4人がクラスマッチに進出し、団体戦を行いました。

-

上農女子バスケットボール部 かま揚げうどんで士気高める

南箕輪村の上伊那農業高校女子バスケットボール部は、今年最初の部活の日の4日、顧問や保護者が作ったかま揚げうどんを食べてチームの士気を高めました。 練習終了後、体育研究室に部員14人が集まり、保護者やPTAが作ったかま揚げうどんを味わいました。 去年まで顧問を務め、現在も非常勤講師としてチームを支える飯島真一教諭が企画したものです。 飯島教諭は、同じ釜の飯ならぬ「同じ釜のうどん」を食べることでチームの団結力を高めようと、20年以上前から続けているということです。 この日はうどん40玉が用意されました。 協力した保護者らも「子ども達のために何かできるということはうれしい」と話していました。 女子バスケットボール部は今年、去年果たせなかった北信越大会出場を目指します。

-

無病息災を願い七草粥味わう

7日は、七草です。 南箕輪村の南部保育園では、園児たちの無病息災を願いおやつに七草粥を食べました。 村内の保育園では子どもたちに伝統食を伝えて行こうと毎年1月7日はおやつに七草粥を食べます。 園児が食べやすいよう本来の七草とは違うにんじんや大根、小松菜など7つの食材が使われました。 園児たちは出来たての七草粥を味わっていました。 七草粥は、おせち料理で疲れた胃を休めるとともに一年間の無病息災を願う意味もあります。 有賀春美園長は「七草粥を食べて今年1年健康で元気に過ごしてもらいたい」と話していました。

-

南箕輪村で成人式

3日は南箕輪村の成人式が、南箕輪村民センターで行われました。 今年、南箕輪村で成人を迎えたのは、男性89人、女性79人の合計168人です。式には、このうち109人が出席しました。 南箕輪村の唐木一直村長は「人口が増え続ける唯一の村。これから皆さんのような若い力で、一歩づつ地域を動かしていってほしい」と式辞を述べました。 新成人を代表して加藤愼さんが「経済状況が上向き傾向にある今、成人として地域の皆様の役に立てるようにしたい」と決意を述べました。 式ではほかに新成人による意見発表も行われました。 倉田愛美さんは「自分たちが生まれ育ったふるさとを大事にしていきましょう」と仲間たちに呼びかけていました。

-

冬休み終わり保育園はじまる

南箕輪村の村内5つの保育園が6日から始まり、各保育園でおめでとう集会が開かれました。 中部保育園では、園児代表が年末年始で楽しかったことを発表しました。 園児らは初詣やお正月の遊びなどそれぞれ楽しかったことを発表していました。

-

さようなら2013 5月~8月

5月 30.3度を記録 5月9日、伊那地域の最高気温が30.3度を記録し、8月上旬並みの真夏日となりました。 5月としては、観測史上2番目の暑さでした。 7月8日から12日まで5日連続の真夏日。8月10日と11日には、2日連続して観測史上最高となる37度を記録しました。 5月 竜東保育園着工 伊那市内24の保育園のうち、7園を3園に統合する保育園整備計画に基づき、竜東保育園の建設工事が始まりました。 竜東地区では、伊那東保育園が閉園となり、竜東・伊那北の2園に統合されます。 竜東保育園の完成は来年2月の予定。さらいねん3月には伊那北保育園の建て替えが完了する計画です。 6月 16輪のサボテン咲く 伊那市長谷溝口の保科やよいさんが育てているサボテンが6月12日に16輪の花を咲かせました。 例年はひとつのサボテンに8輪ほど咲きますが、今年は倍の16輪が咲きました。 5月の日照量が多かったことがその要因と見られています。 6月 大太坊 陸前高田公演 伊那市西春近を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」は、6月30日に、東日本大震災の被災地、岩手県陸前高田市で公演しました。 大太坊は震災以降陸前高田市の支援を続けています。 太鼓を通じた被災地支援は、今後も続きます。 7月 南アルプス賑わう 南アルプス国立公園指定50周年を来年に控え、今年は多くの登山者で賑わいました。 南アルプス林道バスは、7月13日、戸台口から北沢峠までの上り便を利用した人は975人にのぼりました。 今シーズンの林道バス利用者は、8年ぶりに5万人を突破しました。 7月 中アで韓国人4人死亡 中央アルプスでは、檜尾岳から宝剣岳一帯に入山した韓国人登山ツアー客20人のうち4人が死亡する遭難事故がありました。 一行は、48歳から78歳の男女で、ツアーに山岳ガイドや添乗員の同行はなく、装備も軽装でした。 外国人登山客の受け入れ体制も問われる事故となりました。 8月 南中生震災被災地でボランティア 南箕輪中学校の生徒有志は、8月に、東日本大震災の被災地・宮城県南三陸町で2泊3日のボランティア活動をしました。 南箕輪中学校と南三陸町は、被災地でライブ活動などを行なっているシンガーソングライターのDジャケットに、文化祭ステージの絵が採用されたことなどが縁で交流が続いています。 8月 西駒遭難事故から100年 中箕輪尋常高等小学校の西駒ケ岳遭難100回忌法要が8月に箕輪町の明音寺で行われました。 11人が犠牲になった事故から100年。 遺族らでつくる偲岳会が行ったもので、会では、「遭難の歴史が次の世代に語り継がれるよう務めていきたい」としています。

-

世相を反映 変わり雛

今年1年の世相を反映する変わり雛が南箕輪村アクセス沿いの岩月人形センターに飾られています。 今回飾られているのは、5点です。 安倍首相と昭恵婦人のアベノミクス雛。 富士山と三保の松原の世界遺産雛。 人形は、富士山頂を目指す老若男女を表現しています。 80歳の世界最高齢でエベレスト登頂に成功した三浦雄一郎さんと朋子夫人の最高齢登頂雛。 高視聴率を記録したテレビドラマから半澤直樹とあまちゃんの人気テレビドラマ雛。 プロ野球楽天田中投手とまい夫人のプロ野球記録雛です。 これまでの変わり雛も飾られていて、時代の流れが感じられます。 人形を制作している東京都の真多呂人形によりますと、「変わり雛とはいえ、雛なので、男女一対。事故や事件などの惨事や不幸な出来事は、テーマに選んでいない」ということです。 楽天田中投手の大ファンという近くの人は、「顔がそっくりですね。」と感激した様子で見入っていました。 この変わり雛は、来年3月3日まで飾られるということです。

-

南中3年清水さん 全国駅伝出場へ

南箕輪中学校3年の清水彩音さんは、来年1月に京都で開かれる全国都道府県対抗女子駅伝競走大会に出場します。 24日は、清水さんが役場を訪れ、原茂樹副村長に出場の挨拶をしました。 清水さんは、小学2年生の時に姉の影響で陸上を始め6年生の頃から本格的に練習するようになりました。 先月開かれた県縦断駅伝競走大会では、2日目の13区2キロを走り区間2位の力走を見せました。 全国都道府県女子駅伝には、中学生が4人選ばれていて、そのうち2人が走ることができます。 清水さんは、2週間前のレースで足の甲を痛め本調子ではないということですが、「選手として走るという強い気持ちをもって挑みたい」と話していました。 大会は、来年1月12日に京都府で開かれます。

-

鐘を鳴らして永遠の愛を誓う

南箕輪村の大芝高原にある愛の鐘のもと恋人や夫婦が愛を誓うイベントが23日行われました。 南箕輪村開発公社と大芝荘が冬の大芝高原をPRしようとクリスマスシーズンに合わせて毎年行っています。 イベントには9組の夫婦や恋人が鐘を鳴らして永遠の愛を誓いあっていました。 23日に婚姻届を出した上田市の山本成紀さんと箕輪町の唐澤由花さんです。 二人はこのイベントを知り応募したということで、「とても良い日になった」と話していました。 愛の鐘を鳴らしたあと2人は、昔ヨーロッパで恋のシンボルだったといわれるトマトの形をしたカードを手すりに結び付けていました。 愛の鐘恋人宣言のイベントは今年で4年目です。 南箕輪村開発公社では、「この時期の大芝高原のイベントとして定着させていきたい」としています。

-

伊那中央病院 5年連続黒字の見通し

伊那中央病院の平成25年度の事業収支が黒字の見通しであることが24日の伊那中央行政組合の定例議会で報告されました。 組合長の白鳥孝伊那市長が冒頭のあいさつで述べたもので、5年連続して黒字となる見通しです。 議会では、伊那中央病院の職員定数を現在の594人から57人増員し、651人とする条例改正案が全会一致で可決されました。 今年10月からの救急救命センターの運用がはじまったことや看護師を手厚く配置する高規格ベッドの導入などによるもので、診療体制の充実と収入増を図る目的です。 病院では、これから3年間で、目安として医師6人、看護士33人、医療技術職15人の増員を計画しています。 これによる人件費は、2億5,000万円ほどを見込んでいますが、病院側では、診療収入の増も期待できるとしています。

-

まっくんプレミアムチケット販売

南箕輪村商工会が販売する村の日制定記念「まっくんプレミアム商品券」の販売が21日、役場で行われ、朝から長い列ができていました。 プレミアム商品券は、1万2千円分の商品券を1万円で購入できるものです。 販売開始10分前には、およそ400人が並びました。 商品券は、村内128の店舗で使用することができます。 1人3セットまで購入でき、2,000セット2,400万円分が用意されました。 村商工会では、平成21年度に2回商品券の販売を行っていて、今回は2月18日を南箕輪村の日に制定した事を記念して行われたものです。 村商工会によりますと、商品券は若干余りがあるということで、24日火曜日から村商工会窓口で販売するということです。

-

鹿肉ノウハウ勉強会 立ち上げへ

産学官が連携し、農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構は、ニホンジカの食材としての活用について検討する勉強会を立ち上げたい考えです。 18日は、南箕輪村の信州大学農学部で、アグリイノベーションの5回目のシンポジウムが開かれました。 シンポジウムでは、ジャムや鹿肉加工について信州大学の教授や食品加工業者など4人が講演しました。 そのうち、伊那市長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の長谷部 晃さんは、鹿1頭を丸ごと使った料理について話しました。 猟師でもある長谷部さんは、有害鳥獣として捕殺されたあと、鹿が廃棄されてしまう現状を打破するため、ほとんど食べられることのない内臓やすね肉なども料理し、イベントで提供しました。 その経験から、「鹿は、固い、パサパサ、くさいなどのイメージがあるが、熟成させたり低温で調理するなどの工夫で素材を生かした調理ができる」と話しました。 また、1頭を丸ごと料理で提供した場合、1頭あたり20万円ほどの価値が出たとして、「年間4千頭近く捕殺している伊那市なら少なくとも1億円ほどの産業になるのではないか」と話しました。 これを受けて、伊那谷アグリイノベーションの向山 孝一代表は、「狩猟から調理まで、鹿肉をきちんとあつかうノウハウについての勉強会を立ち上げたい」との考えを示しました。 シンポジウムの後には、長谷部さんの鹿肉料理を味わう交流会が開かれました。 用意されたのは、浸し豆と鹿肉のパテ、パンと鹿レバーペースト、鹿肉カレーなど7品です。 参加者は、普段あまり口にすることのない鹿料理を味わっていました。 長谷部さんからは、熟成が進む最適な方法や、品質管理について信州大学に科学的根拠を研究して欲しいという話題も上りました。 それを受けて、伊那谷アグリイノベーションでは、「大学が研究していることを地域に提供するだけでなく、地域が求めるものを大学が研究していく新しいモデルになるのではないか」と話していました。

-

シルバー人材センター南箕輪地区が村に寄付

上伊那広域シルバー人材センター南箕輪地区は18日、南箕輪村に4万6,500円を寄付しました。 18日は、南箕輪地区員の征矢紀之さんら3人が役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。 南箕輪地区では98人の会員がいて、支え合い募金を行っています。 今年で12年目になる寄付は、おととしまでは老人ホームに車いすを贈っていましたが、去年から村に現金を寄付することになりました。 征矢さんは、福祉活動などに役立ててもらいたいと話していました。 南箕輪地区では、請負った仕事のうちおよそ6割が行政からだということです。 唐木村長は、「働くことを生きがいにして欲しい、村も協力を惜しまない」と話していました。

-

須澤重雄さんの作品展

日本美術家連盟会員で伊那市中央在住の洋画家、須澤重雄さんの作品展が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 会場には須澤さんの未発表の近作26点が展示されています。 作品は油彩画を中心に彫刻や工芸など「詩情豊かなロマンの表現」をテーマにわかり易く表現したということです。 須澤さんは、「理想の会場が見つかった。気軽にコーヒーを飲みながら楽しんで欲しい」と話していました。 須澤さんの作品展は、28日(土)まで南箕輪村のコーヒー&ギャラリー、なごみの樹で開かれています。

-

信大で山ぶどうワインの販売始まる

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインの販売が17日から始まりました。 販売初日の17日、朝からワインを買い求める人の姿が見られました。 山ぶどうは信州大学農学部の食料生産科学科の2、3年生が実習で栽培しています。 今年は大学構内の果樹園でおよそ3トンの山ぶどうを収穫しました。 このうちの2トンがワイン用、残りの1トンはジュース用として使用されます。 今年は、天候に左右されることもなく、糖度が高く出来は良いということです。 山ぶどうワインは720ミリリットル入りが2,200円、360ミリリットル入りが1,300円です。 平日の午前8時30分から午後5時まで信大農学部の生産品販売所で販売されています。

-

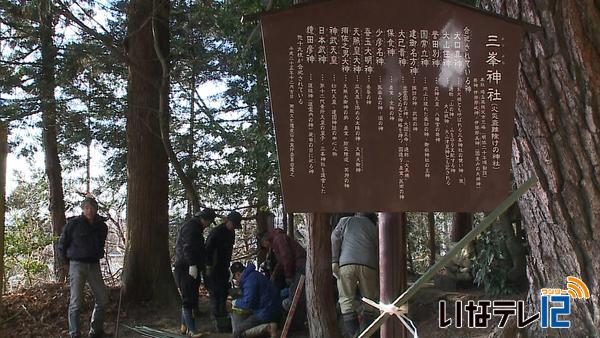

南殿の住民有志 三峯神社に案内板を設置

南箕輪村南殿の住民有志でつくる文化遺産伝承実行委員会は、14日、地区内にある三峯神社に案内板を設置しました。 14日は、委員会のメンバー12人が作業を行いました。 案内板は、高さ150センチほどで、5つ設置されました。 境内には、アマテラスオオミカミやヤマトタケルノカミなど25の神様が祀られているということで、案内板は参拝に来た人にいわれが分かるよう設置されたものです。 実行委員会では今後、地区内にある史跡のパンフレットを作成するなど、継続的な活動を行っていくとしています。

-

南箕輪村除雪ボランティア説明会

南箕輪村は、きめ細かな除雪と区の自主的な取り組みを支援する除雪ボランティア制度をこの冬から実施します。 13日は、ボランティアに登録された人たちへの説明会が開かれました。 説明会は、13日、14日、15日の3日間、除雪ボランティアに登録した村民に対し開かれます。 初日のこの日は、25人が参加しました。 参加者たちは、村が貸し出し用に購入した自走式の除雪機の使用方法や注意点を職員から教わっていました。 南箕輪村は、大雪が降った際の通学路などのきめ細かな除雪の実現や区の自主的な取り組みを支援しようと今年初めて除雪ボランティア制度を導入しました。 区の除雪路線を区長の依頼を受けてボランティアが除雪した場合、自前の除雪機を使用した場合は、1時間あたり1,500円、村の除雪機を使用した場合1,000円が作業料として支払われます。 村は、これに当てる費用として12月定例村議会に250万円の補正予算を計上しました。 現在ボランティア登録されているのは90人です。 説明会では、制度の説明や除雪の際の注意点などについても説明を受けました。 説明会は、14日・15日午前8時30分から村役場で開かれることになっています。

-

ひまわりの家 一部改築で重度障害者受け入れへ

障害者の就労支援を行っている南箕輪村のひまわりの家は、来年度一部改築を行い、重度障害者の受け入れを行います。 これは、12日に開かれた村議会12月定例会一般質問で唐木一直村長が議員の質問に答えたものです。 南箕輪村大芝にある障害者生きがいセンター「ひまわりの家」は、村が設置し、村社会福祉協議会が運営を行っています。現在23人が通所していて、自主製品の製作や企業から委託を受けた部品の組み立てなどを行っています。 来年度、重度障害者1人を受け入れる予定で、建物の一部を改築して生活の介護を行う計画です。 村では、来年度予算案に改築費用約1千万円を計上することにしています。

-

南箕輪村 太陽光発電設置の対応検討必要

南箕輪村の唐木一直村長は、中規模以上の太陽光発電システムの設置について、対応を検討する必要があるとの考えを示しました。 これは11日に開かれた村議会12月定例会一般質問で唐木村長が議員の質問に答えたものです。 南箕輪村では現在、北原の工業用地でメガソーラーの設置が進められています。 これは、東京都に本社がある日本ケミカルズ販売㈱が進めているもので、3万4,000平方メートルの用地におよそ1万2,800枚の太陽光パネルを設置する計画です。 このほか、農地を転用して、中規模の太陽光発電システムを設置する申請が3件あるということです。 唐木村長は、「今後太陽光発電システムの設置は増加が予想される。景観への影響などを考え、村景観計画策定委員会などで来年度から対応を検討していきたい」と話していました。

-

南箕輪中生徒がアーティスト目指す

南箕輪中学校3年生の女子生徒2人がアーティストを目指し活動を始めています。 アーティストを目指しているのは南箕輪中学校3年生の川合里奈さんと赤堀梓未さんです。 8日は南箕輪村公民館で報道関係者を集めてのライブパフォーマンスが行われました。 2人はエコロジーや被災地支援などをテーマに歌や演劇を披露するイベント「子ども地球サミット」に出演していました。 現在、子ども地球サミット企画会社が設立したアーティスト養成機関KSCに所属し、レッスンを受けていているほかシンガポールで活動PRも予定しています。 川合さんは出血が止まりにくい血小板機能異常症だということで、「同じ病に苦しむ人たちの励みになるよう活動していきたい」と話しています。 また赤堀さんは「将来はシンガーソングライターになりたい」と話していました。 KSCには小学生から高校生を中心に15人ほどが所属していて来年には諏訪地域にも新たに設立するということです。

-

落ち穂拾いの米を袋詰め

南箕輪中学校地区生徒会は2日、落穂拾いで集めた米の袋詰め作業を行いました。袋詰めした米を販売し集めたお金を義援金として東日本大震災の被災地に贈る計画です。 2日は南箕輪中学校で地区生徒会の役員10人ほどが落ち穂拾いで集めた米を3合ずつ袋に詰める作業を行いました。 落ち穂拾いは昭和33年から続く南箕輪中学校の伝統行事で今年で56回目となります。 落ち穂はこれまで食料不足の外国に贈るなどしていました。 東日本大震災発生後から被災地、宮城県南三陸町の志津川中学校と交流が始まり支援活動として落ち穂拾いで集めた米を販売しその収益を義援金として贈るようになりました。 1袋500円で330袋用意され、今月予定されている保護者懇談会に合わせて販売されることになっています。

-

南箕輪村議会12月定例会開会 7議案提出

南箕輪村議会12月定例会が2日開会し、一般会計補正予算案など、7議案が提出されました。 一般会計補正予算案は6,800万円を追加するものです。 主な事業は、障害者自立支援給付費におよそ2,200万円、除雪ボランティアの委託や除雪機の購入などにおよそ700万円、住宅用太陽光パネル設置補助費におよそ200万円となっています。 除雪ボランティアは、村内の通学路や生活道路の除雪作業を行うボランティアを募り、積雪5センチ以上が作業基準となっています。 南箕輪村議会は11日と12日に一般質問があり、13日に委員長報告と採決を行う予定です。

-

ほうかごえいご学習発表会

南箕輪村の英語教室「ほうかごえいご」の学習発表会が30日村民センターで開かれました。 30日はほうかごえいごで学ぶ保育園児から中学生までのおよそ80人が出演し、今年度の学習の成果を発表しました。 このうち、保育園児のクラスは、「太陽系とぼくたち」をテーマに発表しました。 太陽系の惑星の名前を英語で発表したほか、音楽にあわせて惑星の特徴を歌いました。 ほうかごえいごは、南箕輪村のオフィスTOJI(トジ)翻訳事務所が開いている英語教室で、学校帰りに立ち寄って英語に親しんでもらおうと2006年に始まりました。 天田(あまだ)美咲(みさき)代表は、「大勢の前で英語を話すことは自信になる。この体験を将来につなげていってほしい」と話していました。

-

Jアラートに連動した防災無線訓練

伊那市は、全国瞬時警報システムJアラートに連動させ、防災行政無線と防災ラジオで緊急地震速報を伝える訓練を、29日行いました。 Jアラートは地震、津波、火山などの気象関連情報や、ミサイル攻撃、大規模テロなどの有事関連情報を全国の自治体に瞬時に伝える国のシステムです。 午前10時15分にJアラートの信号を受信すると、防災行政無線と防災ラジオが連動し、緊急地震速報が伝えられました。 伊那市では、今年6月と9月にもJアラートを活用した訓練を行っています。 その中で、メール配信については、3分ほどの遅れが出るなどして、課題となっています。 伊那市危機管理課では、特に緊急性が求められる緊急地震速報以外の情報を、メール配信できるようにしたいとしています。 なお、29日は箕輪町と南箕輪村でも同様の訓練が行われ、不具合は無かったということです。

-

牛乳を使った製品づくりなどを体験 酪農祭

子牛に触れたり、牛乳を使った製品づくりなどを体験する酪農祭が24日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。 これは、酪農について知ってもらい消費者との交流の場にしようとJA上伊那酪農部会青年部が初めて開いたものです。 会場には、牛のエサを丸めたロールに絵を書くロールアート体験や子牛と触れ合うコーナーなどが設けられ親子連れで賑わいました。 校舎内には、チーズやアイスリーム作りの体験コーナーもあり、上伊那農業高校生物科学科の3年生が訪れた人たちに作り方の指導をしていました。 この他にも、搾乳の実演も行われ子どもたちは夢中になって作業を見ていました。 酪農部会青年部では「予想を上回る人出だった。今後も継続してイベントを企画していきたい」と話していました。

-

最下位まっくん 大人気くまモンと再会

2011年のゆるきゃらグランプリで最下位だった南箕輪村のイメージキャラクターまっくんが、同じ年のゆるきゃらグランプリで1位を獲得した熊本県の人気キャラクター「くまモン」と、再会を果たしました。 南箕輪村大芝高原には、くまモンをひと目見ようと村内外から多くの人が集まりました。 くまモンが姿を現すと、すぐさま人々が取り囲み、写真などを撮影していました。 人ごみを掻き分け、まっくんとの再会を果たしました。 2011年のゆるきゃらグランプリでくまモンは1位、まっくんが最下位だったことが縁で、今回、くまモンが南箕輪村を訪れました。 21日は、毎年恒例のチューリップの球根植えが大芝高原の花壇であり、南原保育園の園児と一緒に球根を植えました。 その後、会場を広場に移して、一般の人との交流が行われました。 くまモンは、お得意の体操を披露しました。 まっくんからは、ザザムシや蜂の子などの伊那谷の珍味がプレゼントされていました。 くまモンが公園を後にしようとする際には、見送りの人々が列を作っていました。 まっくんは、「地元では、くまモンにも負けない人気を獲得していると思っていた」と、くまモン人気に少しショックを受けているということです。

272/(金)