-

唐木一直氏 村長選3期目出馬表明

南箕輪村の唐木一直村長は、任期満了に伴い来年4月に実施される村長選へ向け立候補する事を表明しました。

これは、12日役場で開かれた、村議会12月定例会一般質問の中で議員の質問に対し答えたものです。

出馬の理由については、「後援会からの強い推薦をいただき、次期村長選への立候補を決意した」とし。「これまで行ってきた福祉や産業振興など施策の不十分な面をさらに充実させる事が責任と考えた。

さらに住民が安心して暮らせる村を目指したい」と話していました。

唐木村長は、昭和23年5月14日生まれで現在64歳です。昭和42年に村職員となり、産業課長、総務課長、助役などを歴任し、平成17年に南箕輪村長に初当選し現在2期目です。

3期目の方針については、現状と課題を分析し来春に示したいとしています。

南箕輪村長選挙は、来年4月2日告示、7日投開票の予定です -

伊那華の年越しそば 15日発売

JA上伊那は、上伊那産のそばを使った「年越しそば」を、15日から販売し上伊那産そばの消費拡大を図ります。

JA上伊那のプライベートブランド伊那華シリーズの13品目として販売される伊那華の年越しそばは、保存料を使っていないためそばの風味を楽しめるのが特徴だということです。

ソバガラを混ぜて挽く「藪そば」という製粉方法で作られていて、原料には、10月に収穫された上伊那産のそばが使われています。

今年の上伊那地域のそばの収穫量は520トンで、去年より2割ほど増えているということです。

JA上伊那では、地域ブランドとして定着させ上伊那産のそばの消費拡大につなげたい考えです。

年越しそばは、1パック3食入り840円で、15日からファーマーズあじ縲怩ネなどで販売する他、県外の提携店でも販売するということです。 -

衆院選投票者数中間報告

長野県選挙管理委員会は、5日から9日までの中間投票者数を発表しました。

発表によりますと長野5区では、3日現在の有権者数は28万8947人で、昨日までに期日前投票を済ませた人は前回選挙の同じ時期と比べて2,739人少ない6,521人で、有権者数に対する割合は2.26%となっています。

伊那市は有権者数56,411人のうち、前回選挙の同じ時期と比べ266人少ない1,873人が投票し、割合は3.32%となっています。

箕輪町は有権者数20,085人のうち、前回選挙の同じ時期と比べ309人少ない329人が投票し割合は1.64%となっています。

南箕輪村は有権者数11,412人のうち前回選挙の同じ時期と比べ56人少ない294人が投票し、割合は2.58%となっています。

5区はほとんどの市町村で前回選挙の同じ時期より少なくなっていて、出足が鈍い状況です。

期日前投票は、15日まで行われています。 -

園児がツリーの飾りつけ

クリスマスを前に、南箕輪村北部保育園の園児が10日、クリスマスツリーの飾りつけをしました。

この日は園児90人が、リズム室に置かれたツリーにクリスマス飾りを取り付けました。

園児は気に入った飾りを手に持ち、高いところは保育士に抱え上げてもらうなどして取り付けていました。

北部保育園のクリスマス会は21日に予定されています。 -

信大生が野沢菜漬けを学ぶ

南箕輪村の信州大学農学部の学生が9日、村内の農家の女性から野沢菜の漬け方を教わりました。

漬け方を教わったのは信大農学部の地域交流サークル「かーみやん」のメンバー6人です。

かーみやんと村の農家女性でつくる南箕輪村輪の会は農業を通して交流をしています。

その中で、学生から野沢菜漬けを教えてもらいたいと要望があり3年前からメンバーに漬け方を教えてもらっています。

輪の会の畑で8日、収穫した野沢菜27キロを使い、細かく刻んで漬ける切漬けと、そのまま漬ける長漬けの2種類の漬け方を教わりました。

学生たちは塩加減や葉の並べ方などメンバーから手ほどきを受け作業をしていました。

野沢菜漬け以外にも大根や白菜の漬け方なども教わりました。

9日漬けた野沢菜漬けはお正月頃に食べごろになるということです。 -

5人のパパが絵本んお読み聞かせ

伊那市の男性5人でつくるパパ,S絵本プロジェクト伊那によるイベントが9日、南箕輪村の村民センターで開かれました。

パパ,S絵本プロジェクト伊那は、医師、小学校教諭、幼稚園の先生、市の職員、本屋とそれぞれ別の仕事をしている5人組グループで、休みの日に読み聞かせを行っています。

2004年に結成し、現在は県内外で活動しています。

9日は、サンタクロースとトナカイに扮したメンバーが絵本10冊を読んだ他、歌を歌いました。

訪れた母親は「ユーモアがあってお腹の底から笑えた。子どもも集中して聞いていたので来てよかった」と話していました。

会場には、親子連れおよそ100人が訪れ、休日のひと時を楽しんでいました。 -

積雪で子ども達が雪遊び

8日の伊那地域は、今年初めて平地にも雪が積もりました。

南箕輪村の大芝公園では、雪遊びをする子ども達の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、9日の夜から10日の朝にかけて冬型の気圧配置が強まるため、県内全域で雪の降るところが多くなりそうだということです。 -

イチゴの収穫始まる

雪が舞う寒い一日となった8日、南箕輪村大芝のビニールハウスの中では、イチゴの収穫作業が行われていました。

例年気温が下がり、甘みが増す11月下旬から12月上旬に、イチゴの収穫作業が始まります。

大芝水耕生産組合のハウス内では、組合長の武村淳一さんが作業をしていました。

大芝水耕生産組合で栽培しているイチゴは「章姫」と呼ばれる品種で、甘みが強く、粒が大きいのが特徴です。

今年は夏に暑い日が多かったため、花芽の落ちる時期が遅く、収穫期も例年に比べて1週間ほど遅れましたが、出来は良いということです。

武村組合長は「収穫時期の遅れはあったが、おいしいイチゴに仕上がってきた。寒くなるとジワジワ甘味が増してくるのでこらからさらに期待できる」と話していました。

大芝水耕生産組合では、直売所や学校給食、飲食店の他に個人にもイチゴを販売していて、この日は収穫が始まったと聞いた常連客がイチゴを買いに訪れていました。

訪れた女性は「美味しくて毎年買いに来ている。この時期にイチゴを食べないと冬が始まった気がしない」と話していました。

イチゴの収穫作業は、これからクリスマスの時期に向けて徐々に忙しさが増していくということで、クリスマス前には1日に700から800パックの出荷を予定しているということです。 -

間伐材の有効活用を 南箕輪村で講習会

里山や森林整備で出た間伐材を運び出し有効に活用してもらおうと、南箕輪村は大芝高原で2日、講習会を開きました。

講習会には、南箕輪村を中心に上伊那各地から、およそ30人が参加しました。

このうち、木材の搬出に使うポータブルウインチの講習では、村の職員が丸太を、30メートル離れた場所から近くに引き寄せる手順を説明しました。

その後、参加者がウインチを使い、丸太を引き寄せていました。

村の職員は、「支点となる滑車は、ウインチより高い場所に取り付けると良い」など、使い方のコツなどをアドバイスしていました。

村では今年度、県の地域発元気づくり支援気を活用し、およそ80万円で、木材を運び出すためのポータブルウインチ1台と、まき割り機2台を購入しました。

村では、これらの機械を村民に有料で貸し出し、村民や森林整備を行う団体と連携し、里山整備を効果的に行う計画です。 -

南箕輪村営農センター 園児にりんごプレゼント

南箕輪村営農センターは、地域でとれたりんご「サンふじ」を7日、村内の5つの保育園にプレゼントしました。

このうち中部保育園には営農センターの宮下勝美会長ら関係者およそ10人が訪れ、園児1人ひとりにりんごを手渡しました。

りんごのプレゼントは、消費拡大と地産地消を目的に平成17年から行っています。

サンふじは、太陽が沢山あたるよう袋をかけず栽培するため、甘味が増すいうことです。

村と営農センターでは、サンふじの栽培に力を入れていて、りんごを栽培した田中實さんは園児の笑顔に喜んでいました。

園児らは、もらったりんごを大切に抱えて友達と見せ合っていました。

営農センターでは、村内5つの保育園に全部で780個のりんごを贈った他、小中学校にもあわせて800個プレゼントするということです。 -

一般会計補正予算案など11議案提出

南箕輪村議会12月定例会が3日、開会し一般会計補正予算案など11議案が提出されました。

補正予算案は歳入歳出に5,300万円を追加し総額を52億6,000万円とするものです。

村議会12月定例会は12日と13日に一般質問。

14日に委員長報告、採決が行われます。 -

伊那交通安全緑十字会 高齢者家庭訪問アドバイザー委嘱

伊那交通安全緑十字会の総会が29日、伊那警察署で開かれ、役員43人が高齢者家庭訪問アドバイザーに委嘱されました。

総会では、伊那警察署の山本貞雄副署長から代表者3人に委嘱状が手渡されました。

高齢者家庭訪問アドバイザーは、高齢者宅を訪問し夜光反射材の着用や安全運転を呼び掛けます。

伊那交通安全緑十字会は、交通安全意識の高揚などを目的に平成元年に設立しました。

傘下団体として、平成8年から箕輪町交通安全緑十字会が活動していて、今年9月と10月には伊那市と南箕輪村の交通安全緑十字会も発足しています。

総会では、役員の専任が行われ、会長に箕輪町の平澤久志さんが選ばれました。

平澤さんは「地域の交通安全のためにできることを1つひとつやっていきたい」と挨拶しました。 -

車とオートバイ衝突 男性大けが

1日午後3時頃、南箕輪村の国道361号で普通乗用車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイを運転していた南箕輪村の男性が足の骨を折るけがをしました。

伊那警察署の発表によりますと事故は、南箕輪村の会社員の男性が運転するオートバイが、速度を落とし右折しようとした際に、後から来た乗用車と衝突したものです。

この事故で、オートバイを運転していた、男性は右足の骨を折る大けがをしました。

車を運転していた三重県の61歳の男性にケガはありませんでした。

現場は上り直線道路で事故の原因については、伊那署で調べを進めています。 -

唐木さん3期目出馬に前向き

南箕輪村の唐木一直村長は、来年4月の村長選に向けて、出馬を前向きに検討するとの考えを示しました。

28日夜は、唐木一直後援会の臨時の役員・支部長会が非公開で開かれ、出席した50人全員一致で、唐木さんを3期目の村長に推薦し、村長選に立候補するよう要請をしたということです。

唐木さんは「50人の意見を重く受け止めたい。12月議会に向けて前向きに検討したい」との考えを示しました。

唐木さんは、村議会12月定例会の一般質問の中で、出馬についてを表明する考えです。

南箕輪村長選挙は、来年4月2日告示、7日投開票の日程で、現在、他に表立った動きはありません。 -

男性救助で南箕輪村の片桐広樹さんに「小さな親切」実行章

今年8月、田んぼに倒れていた男性を救助した南箕輪村北殿の片桐広樹さんに、公益社団法人「小さな親切」実行本部から表彰状が贈られました。

29日、伊那警察署で伝達式が行われ、田中泰史署長から片桐さんに「小さな親切」実行章が手渡されました。

片桐さんは、今年8月、辰野町で車を運転中、自転車ごと田んぼに転落している男性を中学生が助けようとしているところを発見し、一緒に手伝ったということです。

田んぼに落ちた男性にけがはありませんでした。

片桐さんは、「ごく当たり前のことをしただけ。男性の命に別状がなくてよかった」と話していました。 -

宮坂組 3か所に太陽光発電設置

南箕輪村に本社を置く建設会社宮坂組は、グループ会社が運営する箕輪町の複合型福祉施設ケアセンターふれあいの里など3か所に太陽光発電システムを設置します。

このうち、ケアセンターふれあいの里では27日から発電が始まり、システムについての説明会が現地で開かれました。

太陽光発電システムが設置されるのは、ケアセンターふれあいの里の他、南みのわふれあいの里、宮坂組の倉庫のあわせて3か所です。

設置にかかる費用は3か所あわせておよそ5,000万円で、1年間の電力量は、およそ12万キロワットアワーです。

これは4人家族の一般家庭30戸分の電力を賄うことができるということです。

発電した電力は中部電力に全て売電するということで、年間およそ600万円を見込んでいます。

宮坂組では「公共事業が減る中、他の事業で業績をあげられるよう取り組んでいきたい」と話します。

発電は、設置が完了次第順次行っていくということです。 -

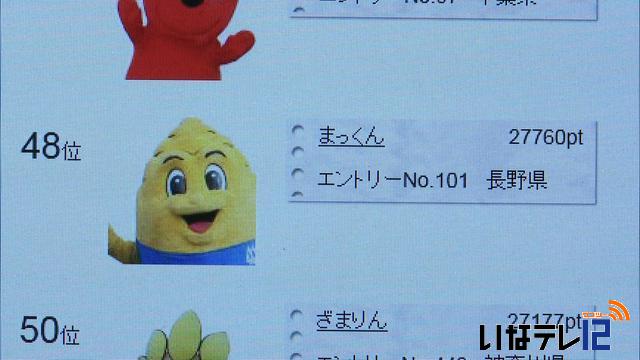

ゆるキャラグランプリ2012 まっくん大躍進

ゆるキャラグランプリ2012の投票結果が25日発表され、去年最下位だった南箕輪村のキャラクターまっくんは48位になりました。

25日はインターネット上で投票結果が公開されました。

去年68票で最下位だったまっくんは、27,760票を獲得し、48位となりました。

長野県内1位は県観光PRキャラクターのアルクマで、66,592票を獲得し24位、箕輪町のキャラクターもみじちゃんは175票を獲得し729位でした。

ゆるキャラグランプリはゆるキャラグランプリ実行委員会の主催で行われ、全国各地や海外から800種類以上のキャラクターがエントリーしました。

1位は愛媛県のいまばりゆるきゃら バリィさんでした。 -

守屋さん復活 伊那6年ぶり優勝

今年60回の節目となった上伊那郡縦断駅伝競走大会が25日行われ、伊那が6年ぶり7回目の優勝を果たしました。

大会には、上伊那8市町村からオープン参加も含め16チームが参加し、初冬の伊那路を駆け抜けました。

午前9時、駒ヶ根市役所をスタートし、竜東地域を北上、ゴールとなる辰野町役場までの6区間、38.1キロを6人でタスキをつなぎました。

伊那は、2時間9分55秒で6年ぶり7回目の優勝、2位は、駒ヶ根で2時間12分16秒、3位は、飯島で2時間16分30秒でした。

今回の上伊那縦断駅伝競走大会は、一つの復活劇がありました。

伊那チームで6区を走りアンカーでゴールした守屋智春さんは、2年ぶりのレースに興奮気味でした。

大会を4日後に控えた21日、伊那市陸上競技場には、もくもくと練習に励む守屋さんの姿がありました。

53歳の守屋さんは、伊那チームの中核メンバーとして毎年走っていましたが、右ひざのけがで去年は出場できませんでした。

今年4月に手術をし、7月から本格的に走り始めました。

今日最終区の6区をアンカーとして走った守屋さんは、トップでタスキを受け取るとそのままゴールへ。

これまで5連覇していた駒ヶ根を破り、6年ぶりとなる伊那チーム優勝に貢献しました。

2年ぶりの実戦に手ごたえを感じたようです。 -

クリスマスリース作り

南箕輪村の神子柴公民館で24日、クリスマスリース作りが行われました。

クリスマスリース作りは、子どもに季節の行事や伝統文化を伝える神子柴の住民ボランティアグループかま塾が開いたもので、3人の子どもが参加しました。

子ども達は用意されたつるを丸く巻いたあと、小物で飾り付けをしていました。

参加したある子供は、「つるを綺麗に巻くのが難しかった。たくさん作ったのでいとこにプレゼントしたい」と話していました。 -

クリーンセンター八乙女 修繕費用約9千100万円

箕輪町のクリーンセンター八乙女を管理運営する、伊北環境行政組合の臨時会が、22日に開かれ、先月の火災で焼けた設備の修繕費用、約9千100万円を追加する補正予算案が可決されました。

この日、箕輪町役場で伊北環境行政組合の臨時会が開かれ、クリーンセンター八乙女の修繕費用9千107万7千円を追加する補正予算案が可決されました。

修繕費のうち町村の分担金は、辰野町が約950万円、箕輪町が約1,100万円、南箕輪村が約650万円となっていて、約6,300万円を火災保険からまかなう見込みです。

クリーンセンター八乙女は先月15日の火災で、アルミ選別機や、ベルトコンベアなどか焼け、ごみの直接搬入を一時見合わせていました。今月12日から受け入れを再開していますが、まだ、仮復旧の状況です。

伊北環境行政組合長の平澤豊満町長は「住民の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、早期の完全復旧を目指したい」と話していました。 -

信州みのわそば打ちの会 みなみみのわふれあいの里でそばを振る舞う

箕輪町上古田のそば打ち愛好者でつくる信州みのわそば打ちの会は、22日、南箕輪村の特別養護老人ホームみなみみのわふれあいの里を訪れ、利用者にそばを振る舞いました。

この日は、信州みのわそば打ちの会のメンバー3人がみなみみのわふれあいの里を訪れ、そば打ちを実演しました。

利用者に打ち立てのそばを味わってもらおうと、箕輪町上古田に住む職員がそば打ちの会に依頼しました。

そば粉は、会のメンバーが今年8月に種をまき、10月に収穫した上古田産のそばです。

メンバーは、そば粉と水を混ぜる「水回し」という作業で失敗するとそばが切れてしまうので一番気を使うこと、生地をのばす時は、均一にきれいな円になるように伸ばすことなどを利用者に話しながらそばを打っていました

そば打ちの会代表の柴市雄さんは、「普段見る機会が少ないそば打ちを見て、気分転換をして楽しんでもらいたい」と話していました。

そばは、全部で100食用意され、昼食の時間に味わったということです。 -

村議と住民が意見交換

南箕輪村の村議会議員と住民との懇談会「議会と語る会」が、20日村民センターで初めて開かれました。

出席した住民からは、「組への未加入世帯の対応や、農業の後継者問題などについて」様々な質問が出されていました。

村議会では、議会活性化の一環として、より多くの人達の意見を聞き、村政に反映させていこうと、初めて住民懇談会を開きました。

懇談会には、およそ60人が集まり、村議会からは、議長を始め議員10人全員が出席しました。

住民からは、組の未加入世帯について、このままではコミュニティ崩壊の可能性がある、加入に関して条例化できないかといった質問が出されていました。

出席した議員は「加入を強制する条例化は難しいと答え、地元区が中心となり未加入世帯に対し、理解してもらえるよう説得する事が大切」と答えていました。

また、今後、耕作放棄地を増やさないためにも、村として、農事組合法人まっくんファームの経営を安定させる為の施策が必用とする意見が出されていました。 -

信大農学部 シクラメン販売

南箕輪村の信州大学農学部で、学生達が実習で栽培したシクラメンの販売が21日から始まりました。

初日のこの日は、朝早くから地域の人たちが訪れ、葉の付き方や花の色など好みのシクラメンを選んでいました。

農学部では、毎年、学生が実習でシクラメンの栽培をしていて、8年前から一般に販売し、学生の教育研究の資金として活用しています。

今年は、26品種、およそ2000鉢のシクラメンを栽培しました。

猛暑の影響で、いつもの年より1週間から10日ほど、発売時期が遅れました。

シクラメンの販売は、12月20日まで、毎週水曜日と木曜日に行われます。 -

宅幼老所かいご家 収穫祭

南箕輪村の宅幼老所かいご家は、日頃お世話になっている人や地域の人に感謝しようと収穫祭を20日、神子柴公民館で行いました。

収穫祭には、施設の通所者や地域住民の他、南箕輪南部保育園の年長園児34人が招かれ、歌やゲームで交流しました。

かいご家は、南箕輪村田畑にある宅幼老所で、1日に10人ほどが通所しています。

かいご家では、地域の人に畑を借りて野菜を育てていて、今回はそのお礼をしようと初めて収穫祭を行いました。

お昼には、収穫した野菜を使ったカレーが振舞われ、全員で味わいました。

かいご家では、「今後もこれまで以上に地域との繋がりを大切にしていきたい」と話していました。

最後に、通所者が折り紙を使って作った小物を園児にプレゼントしていました。 -

インフルエンザで学級閉鎖

上伊那郡内の小学校がインフルエンザのため20日から学級閉鎖となります。

伊那市、箕輪町、南箕輪村ではこの冬初めてのインフルエンザによる学級閉鎖です。

この小学校では児童7人がインフルエンザを発症したため21日、22日と学級閉鎖となります。

伊那保健所ではインフルエンザをうつさないため、うがい、手洗いを徹底するとともに、人ごみを避け、人ごみに入る時にはマスクを着用することなどを呼び掛けています。 -

地域の風景が図柄に「い縲怩セに切手」完成

伊那青年会議所が提案している、伊那谷地域のブランドフレーズ「い縲怩セに」をPRする、地域の景観をテーマにした切手が完成し、16日にお披露目されました。

この日は伊那商工会館で伊那青年会議所11月例会が開かれ、完成した切手がお披露目されました。

青年会議所では、地域のブランド化を目指し、ブランドフレーズ「い縲怩セに」をPRしようと、今回初めて切手を作りました。

切手は、1シート10枚で、それぞれ伊那谷の景観をテーマにした絵や写真が印刷されています。

切手のデザインは、地域の高校生、85人から寄せられた写真や絵画の中から選ばれたもので、この日は採用された高校生に表彰状が手渡されました。

切手は、辰野町から宮田村までの21郵便事業所で、1シート1200円で16日から販売されています。

3か月の限定販売で、向山賢悟理事長は「この期間内に多くの人に切手を使ってもらい、伊那谷のブランドフレーズを県内外にPRしていきたい」と話していました。 -

まっくん食育応援団

南箕輪村の食生活改善推進協議会は、16日南部保育園で食育集会を開き、寸劇で栄養バランスの大切さを訴えました。

南箕輪村食生活改善推進協議会は、4年前からまっくん食育応援団として、村内各園を訪問しています。

ステージに現れたのは、村のイメージキャラクターまっくんと協議会のメンバーふんする栄養せんたいまっくんレンジャーです。

寸劇で栄養バランスの大切さや旬の野菜を紹介しました。

黄色は、エネルギーになるもの、緑は、体の働きを助けるもの、赤は体をつくるものなどと説明していました。

食生活改善推進協議会の倉田和子会長は、「早寝早起きを心がけ、朝ごはんをしっかり食べて保育園にきてください」と園児に呼びかけていました。

集会を盛り上げようと参加したまっくんは、今年もゆるキャラグランプリにエントリーしていて、最期に公表された順位は、10月末で45位と去年の最下位から大きくランクアップしています。

投票は16日午後5時に締め切られていて、最終的に何位になるか楽しみです。

結果発表は、今月25日に予定されています。 -

広域連合 今後ごみ増えると予測

上伊那広域連合は、16日の廃棄物政策審議会で今後ごみの量は、増加傾向になるとの見通しを示し、見直しを進めているごみ処理基本計画の基礎データとすることが承認されました。

ごみが増加するとの予測は、今後10年間の人口推計によるものです。

広域連合では、上伊那8市町村の現在19万1,239人の人口は、10年後の平成35年度には、17万8,492人に減ると予測する一方で、世帯数は、現在の7万124世帯から7万1,820世帯に増加すると試算しました。

世帯数が増加しだした平成22年度頃からごみの量も増えていることと環境省の世帯の構成人数が少なくなるほどごみの量は増えるとの見解から、今後はごみの量が増加傾向になると予測しました。

16日の審議会では、ごみの量の推移をより正確に把握しようと今後は、可燃ごみ・不燃ごみの組成分析を行う調査を年4回全ての市町村で行うことや、年代や家族構成、ごみの出し方などについて聞くアンケート調査を3,000世帯で行うことを決めました。

広域連合は、こうした調査をふまえ、ごみの排出目標などを定めたごみ処理基本計画を来年12月をめどに策定したい考えです。 -

納税表彰式

納税意識を高める活動などに取り組んできた個人や団体を表彰する納税表彰式が15日、伊那市のいなっせで行われました。

伊那税務署管内では、1団体と3人が表彰されました。

このうち伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、社団法人伊那法人会常任理事の三澤俊明さんと、伊那間税会会長の川上健夫さんの2人が表彰されました。

納税表彰式は、国税庁が定める「税を考える週間」にあわせて行われているものです。

伊那税務署の熊谷達夫署長は「皆さんのご尽力に感謝している。今後も一層の理解と協力をお願いしたい」と感謝しました。

受賞者を代表して三澤さんは「社業に励み納税や租税教育にまい進していきたい」と話しました。

15日はこの他、中高生を対象にした税についての作文で伊那税務署長賞に選ばれた生徒5人が表彰されました。 -

南箕輪村鳥獣被害防止計画 策定へ

有害鳥獣による被害が拡大している中、南箕輪村は、新たに鳥獣被害防止計画を策定します。

15日は、村役場で、有害鳥獣対策協議会が開かれ、村から計画案が示されました。

南箕輪村では鳥獣による被害が少なかったため計画を策定していませんでしたが、県内の他市町村が策定していることや、被害が増加していることから、今回策定します。

村では平成23年度、カラスが87万円、ニホンジカが20万円など、合わせて130万円の鳥獣被害がありました。

計画案では、この被害額を平成26年までに92万円に軽減すること、今年度から平成26年度まで毎年、イノシシ5頭、カラス200羽、ニホンジカ51頭などを捕獲することなどが盛り込まれています。

計画策定後は、平成25年度か26年度を目途に、猟友会を村の非常勤特別職とし、安全や身分を保証する事業についても検討していきたいとしています。

計画案は、長野県で協議され、1週間程度で決定される予定です。

262/(木)