-

南箕輪中学校伝統行事 落ち穂拾い

南箕輪村の南箕輪中学校伝統行事「落ち穂拾い」が10日、学校周辺の田んぼで行われました。 この日は、全校生徒が各地区に分かれて、稲刈りが終わった田んぼで落ち穂拾いを行いました。 落ち穂拾いは南箕輪中学校の伝統行事で毎年この時期に行われていて、今年で57回目です。 1人1キロ、全校で486キロを目標に、生徒は落ちた穂を拾い集めていました。 平成6年からは、集めた米を「支援米」としてアフリカのルワンダ共和国とマリ共和国に送り、東日本大震災以降は宮城県南三陸町や、下水内郡栄村に送ってきました。 今年は、南三陸町と栄村の他に、土砂災害や御嶽山噴火で大きな被害が出た木曽地域にも送る予定です。

-

戦争をさせない1000人委員会・上伊那が発足

憲法9条を守り、集団的自衛権の行使容認に反対する「戦争をさせない1000人委員会・上伊那」の発足集会が8日、南箕輪村民センターで開かれました。 8日夜の発足集会では、特定秘密保護法や、集団的自衛権の行使容認に反対し、戦争をさせないとするアピール文が採択されました。 戦争をさせない1000人委員会は今年3月に全国組織として発足しました。 県内で地域単位の組織が発足したのは、松本、ながのに次いで3番目です。 呼びかけ人を代表して伊那市の行政書士、二瓶裕史さんは「小さな力が集まる事で大きな力になる。憲法とは何かを一人一人が学んで伝えていく事が大事」と話しました。 また、6歳の時に父親が出征しシベリアに抑留され亡くなった、伊那市の長桂寺住職、内藤英昭さんは、「戦争を体験した人は戦争の匂いがするものが本当に嫌い。多くの若者や次の世代に伝えていきたい」と話していました。 戦争をさせない1000人委員会・上伊那は、当面、上伊那地区労働組合会議内に事務局を置き、趣旨に賛同する個人や団体を募っていくという事です。

-

南箕輪村 中込まつり

南箕輪村の中込区のまつりが5日、中込公民館で開かれました。 中込区では、毎年この時期の区民同士の親睦を深めるため、「中込まつり」を開いていて、今回で36回目です。 この日は、0歳から80代までのおよそ180人が集まりました。 雨のため、毎年の目玉となる「子どもみこし」は中止となり、○×ゲームやビンゴ大会などをして楽しみました。 ある区民は、「雨でも大勢の区民が集まって、年に1度の祭りをみんなで祝えて楽しい一日になった」と話していました。

-

大芝高原健康ウォーキングツアー

南箕輪村大芝高原の健康ウォーキングツアーが4日と5日の二日間、村内で行われています。 4日は村民センターで、松本大学の根本賢一教授による効果的なウォーキングの講座が開かれました。 ツアーには県内外からおよそ30人が参加しました。 健康ウォーキングツアーは、南箕輪村が広く県内外から大芝高原に来てもらおうと毎年行っているものです。 根本さんは効果的な歩き方について、一度バンザイをして良い姿勢を作ること、歩くときは手を後ろに引くこと、少し大股で歩くことの3つが大切だと説明しました。 根本さんは、「ただ単に一日1万歩歩いても体力は向上しない。良い姿勢で行うことが大事。外で歩けないときは足踏みも効果がある」と話していました。 5日は大芝高原でノルディックウォークなどが行われます。

-

御嶽救助 伊那消防組合第5次隊派遣

御嶽山の噴火に伴い、伊那消防組合は、4日第5次隊が現地に向かいます。 第2次隊として救助活動に携わった伊那消防署の若林豊さんにお話しを伺いました。 伊那消防組合は、噴火直後の9月28日から相互応援協定に基づき、現地で救助活動をしています。 伊那消防組合は、指揮隊として、入山する隊員の管理や本部と山頂との連絡を行う活動をしています。 若林さんは、第2次隊の指揮隊長として29日の午前3時に現地に出発し、30日の午後8時に伊那に帰ってきました。 6号目にある登山口、黒沢口の指揮所で活動しました。 現場到着時、火山灰は10センチほど積もっていたということです。 活動は、火山ガスのため、中断を余儀なくされる状況でした。 伊那消防組合は、4日から第5次隊を現地に派遣します。

-

あすから大芝高原イルミフェス

大小様々450基のイルミネーション飾りが並ぶ南箕輪村大芝高原のイルミネーションフェスティバルが4日開幕します。 3日会場では、飾りつけが急ピッチで行われていました。 こちらは、アニメーションのキャラクターや乗り物を再現しています。 毎年恒例の出し物で子どもたちにも人気があります。 こちらも人気アニメキャラクター。 胴体より上はこれからです。 今回出展したのは、企業や団体、個人80人で、去年並の450基が公園内に飾られます。 大芝高原のイルミネーションフェスティバルは、商業イベントではなく、家族が集う場としてスタートしました。 今年で9回目で秋のイベントととして定着し、期間中は10万人が訪れます。 公園内を散歩する子ども連れもあすを待ちきれない様子でした。 イルミネーションフェスティバルは、4日から25日までの日程で、期間中は、コンサートなどのイベントも計画されています。 点灯時間は、午後6時から10時までとなっています。

-

まっくんナンバーで南箕輪村をPR

南箕輪村のイメージキャラクターまっくんのイラストが入った原動機付自転車のナンバープレートの交付が1日から始まりました。 1日は午後4時現在で15台分の申請がされました。 午前8時半、南箕輪村役場にはまっくんのナンバープレートを交付してもらおうと5人が申請に訪れました。 手続きが終了すると、それぞれ唐木一直村長から受けとりました。 ナンバープレートは、まっくんに「動く広告塔」として村をPRしてらおうと南箕輪村が作成しました。 対象車種は原動機付自転車のみで、50cc以下が白色、90cc以下が黄色、125cc以下が赤色です。 朝7時から並び、一番に受け取った、中山智(とも)文(のり)さん。 中山さんは、自宅に戻ると早速愛車に新しいナンバープレートを取り付けていました。 村では今回200枚のプレートを用意していて、随時追加していくという事です。

-

CATV杯上伊那サッカー大会 南箕輪FC jrが5年ぶり優勝

第8回ケーブルテレビ杯上伊那6年生サッカー大会が、28日に開かれ、南箕輪フットボールクラブジュニアが5年ぶり2度目の優勝を果たしました。 大会には上伊那の少年サッカーチーム10チームが参加し、トーナメントで優勝を争いました。 決勝戦は、初優勝を狙う緑のユニォーム、箕輪少年サッカークラブと、2度目の優勝を狙う青のユニフォーム、南箕輪フットボールクラブジュニアの対戦となりました。 南箕輪は、前半、海沼翔君が続けざまに2点を決めて先制します。 波に乗った南箕輪、岡庭将伍くんがフリーキックでさらに1点を追加します。 4対0で迎えた後半、箕輪は何度かチャンスを作りますが、得点に繋げる事が出来ません。 後半7分、南箕輪の中村雄大くんがPKを決め、5対0で優勝しました。 南箕輪の優勝は5年ぶり2度目となります。 なお、この大会の模様は10月4日から、ご覧のチャンネルで放送します。

-

運転免許自主返納者にまっくんバス回数券

南箕輪村は、運転免許証を自主返納した75歳以上の人と障害者を対象に、まっくんバスの回数券50回分を交付することを29日決めました。 これは、この日役場で開かれた、南箕輪村地域公共交通会議で村側から報告され、了承されました。 運転免許証を返納した人たちの、交通手段を確保するために行うもので、対象となるのは、75歳以上の人と、障害者で、免許証を自主返納した人です。 免許証の返納時期は問いません。 自主返納した人のみに発行される、「取消通知書」か、免許証のウラ面に「申請取消手続き済み」と印字され、失効した免許証が証明となり、どちらもない人は、運転経歴証明書を警察で発行してもらいます。 申請は村役場ででき、その場で回数券が手渡されます。 これは、10月1日から実施されることになっています。 また、伊那養護学校に通う生徒のまっくんバス利用について、これまでは障害者手帳が無いと割引対象になりませんでしたが、通学する全ての生徒が割引対象となるよう改正することを決めました。

-

信州大学農学部 AFC祭

南箕輪村の信州大学農学部でアルプス圏フィールド科学教育センター主催のAFC祭が23日に行われ、親子連れなどでにぎわいました。 AFC祭は、毎年この時期に行われていて、今年で13回目です。 会場には、様々なブースが設けられ、参加者が表札づくりやまき割り体験などに挑戦していました。 これは、キャンパスの付属農場や演習林を解放し。近隣住民に楽しんでもらおうとおこなわれています。 去年からは、信大農学部と協定を締結している近隣市町村もブースを出展していて、祭りを盛り上げています。 農場の動物たちの柵も解放され、子どもたちが羊などと触れ合っていました。 信州大学によるとこの日は、県内外から3100人ほどが農場に訪れたということで来場者も、年々増加しているということです。

-

南箕輪村北原に太陽光パネルを設置したメガソーラー建設

南箕輪村北原に、およそ1万2千枚の太陽光パネルを設置したメガソーラーが建設されました。 太陽光パネルを設置したのは、東京都に本社を置き、石油添加剤などの販売を行う「日本ケミカルズ販売株式会社」です。 26日は、事業者や村関係者などおよそ80人がテープカットで竣工を祝いました。 日本ケミカルズの所有地およそ3万4千平方メートルには、およそ1万2千枚の太陽光パネルが設置されています。 これは、上伊那最大規模だということで、1日450世帯の電力を賄うことができます。 南箕輪村出身の松澤要代表取締役は、「故郷で竣工できたことは感無量。自然豊かな土地で地球と人に優しい再生エネルギーを活用して地域の人のために役立てていきたい」と挨拶しました。

-

上伊那農業高校「上農丼」ジオパーク大会期間中に販売

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒がつくるシカ肉を使った「上農丼」が、ジオパーク全国大会期間中の28日に販売されます。 25日は上伊那農業高校で、「上農丼」がお披露目されました。 「上農丼」は、有害鳥獣についてクラブ活動で学んでいる生徒が企画し、試行錯誤を重ねて作りました。 南アルプスの地層をイメージしていて、4層になっています。 メインのシカ肉は、ニンニクや唐辛子などで味付けがされていて、臭みがありません。 シカ肉以外の米、たまねぎ、アマランサスは、全て上農産のものを使っています。 「上農丼」は、日本ジオパーク全国大会期間中の28日に、1食500円100食限定で、伊那市の通り町商店街の特設店舗で販売されます。

-

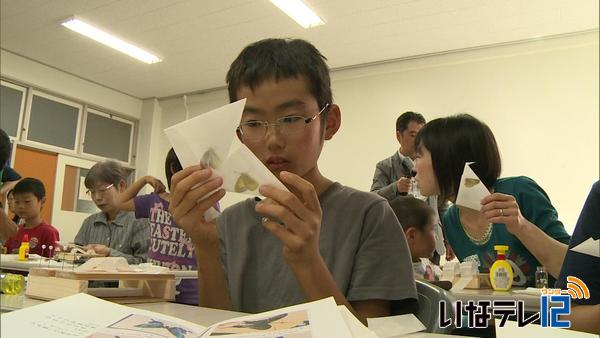

やさしい科学技術セミナー

南箕輪村の信州大学農学部で、やさしい科学技術セミナーがきのう開かれ、伊那市の親子が、蝶の採集と標本作りを体験しました。 セミナーには、伊那市の親子15人が参加しました。 やさしい科学技術セミナーは、国際科学技術財団が、各分野の専門家を講師に、一般や学生を対象に開いているものです。 講師は、蝶を専門としている信州大学山岳科学研究所の江田 慧子助教が努めました。 セミナーでは午前中に採集した蝶を、標本にしました。 恐る恐る蝶に触る子どももいましたが、指導を受けながら標本を作っていきました。 江田助教は、「標本を作ること自体は難しいことではなく、専門家と一緒なら小学生でも作ることができる。図鑑を調べて、きちんとラベルとつければ標本が完成します」と説明していました。

-

箕輪町と南箕輪村で還付加算金未払い

箕輪町と南箕輪村は納めすぎた税金を払い戻す際の利子「還付加算金」の計算ミスで箕輪町は187人、南箕輪村は86人に未払いとなっていたことを22日発表しました。 これは、県の通知を受けて調査したものです。 箕輪町と南箕輪村は、還付加算金の対象となる期間を本来より短く解釈していたため、支払い不足となっていたということです。 箕輪町は、町県民税・国民健康保険税・介護保険料で、187人に、134万4,900円が未払いとなっています。 南箕輪村は、村県民税・国民健康保険税・介護保険料で、86人に65万5,300円が未払いとなっています。 箕輪町と南箕輪村は、過去5年間をさかのぼり再計算し、対象者に通知を送るとともに、速やかに支払いの手続きをするとしています。

-

芋焼酎の原料のサツマイモ 収穫作業はじまる

芋焼酎に使うサツマイモの収穫作業が、19日から南箕輪村北殿の畑で始まりました。 この日は、南箕輪村の住民有志でつくる「いも焼酎南箕輪会」の会員14人が、焼酎の原料となるサツマイモ「コガネセンガン」の収穫作業を行いました。 会のメンバーは、9年前からサツマイモを育てていて、飯田市や佐久市の酒造メーカーに出荷しています。 この日はおよそ2トン収穫し、出荷した後、3月に「黄金(こがね)の波」という品名で会員を中心に販売されます。 また、10月に収穫する予定の芋は、飯田市の酒造メーカーに出荷した後、南箕輪村のオリジナル焼酎「大芝の華」として、12月初旬から店頭に並ぶ予定です。 唐澤喜廣会長は「天候不順で芋の成長を心配したが、順調に育ち美味しいお酒になるように期待しています」と話していました。

-

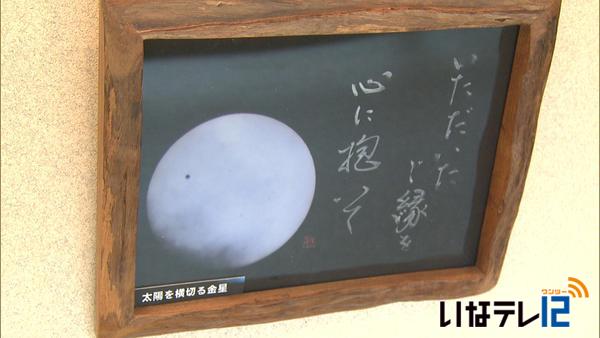

写真と毛筆の作品展 大芝の湯で開催

風景写真に筆で言葉をつけた作品の展示会が南箕輪村の大芝の湯で開かれています。 展示されているのは、伊那市内在住の写真愛好家・伊藤好幸さんの写真に、市内在住の書家・山岸美峰(びほう)さんが毛筆で言葉を書きたした18点です。 5・6年前に、山岸さんの展示会に伊藤さんが訪れた事がきっかけとなり、伊藤さんが撮影した風景写真に言葉を書いてもらうようになったという事です。 作品は、マット紙や和紙などにプリントアウトした写真に山岸さんが筆で書き入れています。 この作品展は、今月30日まで開かれています。

-

リニアで地域振興 交通網整備確認

リニア中央新幹線整備を地域振興に活かすための検討会議、伊那谷自治体会議が17日、飯田市の飯田合同庁舎で開かれました。 会議は、上下伊那の市町村長や、県、国などで組織し、リニア新幹線整備で地域の活性化を図る為、課題解決に向けた政策の立案を行います。 今回は長野県庁と飯田合同庁舎をインターネット回線で結び、阿部守一長野県知事も参加しました。 会議では、牧野光朗飯田市長が、「リニア駅周辺整備基本構想」について、飯田市の取り組みを紹介しました。 また、地域振興や広域交通の拠点となるリニア駅について、意見交換が行われました。 白鳥孝伊那市長は、「乗降客を増やすために、政策を各地区ではなく、伊那谷をひとつとして考えて取り組む必要がある。それには、交通網の整備が不可欠」と話しました。 平澤豊満箕輪町長は、「地域振興で観光や産業を考える前に、まずは国道153号のリニア駅へのアクセスが最優先」などと話しました。 阿部知事は、「JR、高速道路、アクセス道路など、駅への連結という課題が見えた。県としては伊那谷が目指す具体的な方向性がまとまれば、積極的に取り組みたい」と課題も投げかけました。 リニア中央新幹線は2027年に東京、名古屋間での開業を目指しています。

-

南箕輪村田畑でサトイモの花

南箕輪村田畑の有賀春二さんの畑でサトイモの花が咲いています。 有賀さんは、花を見るのは初めてと驚いています。 田畑のJR飯田線線路西側の有賀さんの畑です。 サトイモの大きな花にかくれて黄色い花がいくつも咲いています。

-

南箕輪 子育て教育支援相談室体制強化へ

南箕輪村の唐木一直村長は、年々増加する子育てに関する相談に対応するため相談室を現在の職員3人体制から増員しさらに強化したい考えを示しました。 これは10日開かれた村議会定例会の中で議員の質問に答えたものです。 南箕輪子育て教育支援相談室は、子供に関する相談の窓口を一元化しようと、2010年に村公民館に設置されました。 2013年度の相談件数は279件で毎年、100件づつ増加し昨年度の述べ相談件数は849件で虐待に関するものは46件でした。 唐木村長は、「子育てや教育に関する相談は、きめ細やかに対応する事が大切。現在の3人体制では、これ以上の対応は不可能」と答え相談室の職員を増員し体制を強化する考えを示しました。

-

南箕輪子育てセミナー

子育ての環境や人間形成などについて学ぶ南箕輪子育てセミナーが7日、村民センターで開かれました。 セミナーは心豊かな社会の実現を目的に活動している駒ヶ根モラロジー事務所が開いたもので会場には、およそ60人が集まりました。 公益財団法人モラロジー研究所の吉村孜さんが講師を務め「わくわく子育ての秘訣」と題し話をしました。 吉村さんは、「子育ては社会に送り出すまでが仕事」と話し「勉強ばかり優先するのではなく情緒の安定や自発性などを身に着けさせ社会に役立つ人を育てる事が大切」と話していました。 また「子供が豊かな心を育くむには家庭教育を充実させる事が大切。 親が不十分な点は、祖父母に手伝ってもらうと良い」とアドバイスしていました。 集まった人たちはメモをとりながら講師の話を熱心に聞いていました。

-

15日は敬老の日 65歳以上は27%

15日は敬老の日です。 9月1日現在65歳以上の高齢者人口は、伊那市、箕輪町、南箕輪村で合わせて2万9,971人で、総人口の27%となっています。 各市町村の1日現在の65歳以上の人は、伊那市が1万9,956人で高齢化率は28.5%、箕輪町が6,697人で26.5%、南箕輪村が3318人で22.1%となっています。 伊那市は合併した平成18年には23.9%でしたが、ここ8年で4.6ポイント上昇しています。 平成7年に17.2%だった箕輪町は9.3ポイント、平成6年に14.5%だった南箕輪村は7.6ポイントと20年間でそれぞれ上昇しています。 国の研究機関の調べでは、平成22年に26.2%だった上伊那地域の高齢化率は、30年後の平成52年には37%になると予測しています。 各自治体では「福祉制度をなるべく使わずに健康に過ごしてもらえるよう介護予防や健康作り教室などを積極的に行っていきたい」としています。

-

9割近くが村に定住希望

南箕輪村が第5次総合計画策定に向け実施した住民アンケート調査によると、村に住み続けたいと希望している人は9割近くにのぼることが分かりました。 8日村役場で開かれた、村議会全員協議会で報告されました。 アンケート調査は5年ぶりで、平成28年度から5年間の第5次総合計画の策定や今後の村づくりに役立てようと、村が行いました。 村内在住の18歳以上の住民1400人を無作為に抽出し、回収率はおよそ41%の577人でした。 調査結果によると、定住を希望する人の割合は88.2%で前回の80.2%より8%増えました。 定住を希望する理由としては、「自然が豊かで潤いがある」、「田園風景などの景観が良い」、「下水道の整備が進んでいる」などが満足度上位になっています。 逆に不満足と回答があったものは、「買い物の便利さ」、「公共交通機関の利便性」、「働く場の確保」などとなっています。 また、今後の村の重要な点としてあげられたものは、「子どもにとって安全安心なむらづくり」、「交通事故防止対策の充実」、「防犯対策」などとなっています。 唐木一直村長は、「この結果を見て、これまでやって来た事は間違っていなかった。アンケートを分析し今後の村づくりに役立てていきたい」と話していました。 南箕輪村では、平成27年度中に計画案をまとめ、28年度から、実施していく考えです。 また、今回初めて村への愛着度についてのアンケートも行われ、78.8%が「愛着を感じている」と回答し、中でも高校生世代が、85%と高くなっています。

-

村社協男性職員が116万円 私的流用

南箕輪村社会福祉協議会は、会計担当職員が、領収書を偽造するなどして116万円余りを不正に私的流用していたとして、4日付けで懲戒解雇処分を行いました。 5日は、南箕輪村大芝の松寿荘で孕石 勝市会長らが記者会見を開き陳謝しました。 懲戒解雇処分を受けたのは、南箕輪村社会福祉協議会事務局の総務・会計係で会計を担当していた58歳の男性職員です。 この職員は、平成21年4月に雇用されましたが、同じ年の11月から資金の私的流用をはじめ、発覚する今年8月18日までに119件、金額で116万5984円を流用したとしています。 村社協には、現金5万円以下の小口現金が常備されていて、慶弔費に当てたり、社協の運営に必要な物品を購入できるシステムがありました。 男性職員は、この現金を使い、私的な買い物をして領収書を偽造したほか、社協の車両に付属したガソリンカードで自分の車両にガソリンを入れるなどの行為を繰り返していたということです。 8月18日に、他の職員が偽造された領収書を不審に思い、社協内で裏づけ調査を進め、男性職員に問いただしたところ、不正行為を認めたということです。 男性職員は、4日付けで懲戒解雇処分に、監督者責任に対する義務違反で、社協の会長など5人が報酬や給料を減額する処分を受けています。 男性職員は、家のローンや医療費・教育費などの負担があり、自分のために使うお金が少なかったため不正に流用し、趣味のアマチュア無線などに当てていたということです。 この職員は、4日までに、全額を弁済したため、村社協では刑事告訴はしないとしています。 村社協では、5万円の小口現金の扱いを廃止し、支払いは口座振替で行うなど、再発防止に向け努力していくとしています。

-

営農型太陽光発電 南箕輪村農業委員会「不許可」

南箕輪村大芝で計画されている営農型太陽光発電施設建設に伴う、農地の一時転用について、5日役場で開かれた南箕輪村農業委員会は不許可としました。 委員会には、委員16人が出席し、大芝で計画されている農業を継続しながら太陽光発電を行う「営農型太陽光発電実施計画」について審議しました。 委員会には、事業を計画している神奈川県の業者と、農地を提供する地主も参加し、委員と意見を交わしました。 4月に開かれた農業委員会では、全会一致で「不許可」とし、事業者は計画を再検討し、この日の委員会で審議されました。 前回の計画と変更した点は、太陽光パネルをおよそ1,300枚減らし4,100枚にし、転用面積を58㎡から101㎡に増やしたことなどです。 委員からは「しっかりとした営農の継続が可能なのか不透明」「異常気象が続く近年、大きな太陽光パネルの設置は不安」といった意見が出され、会長を除く15人全員が農地の一時転用について不許可としました。 神奈川県の事業者は、撤退は考えず今後も設置に向け、検討していくということです。

-

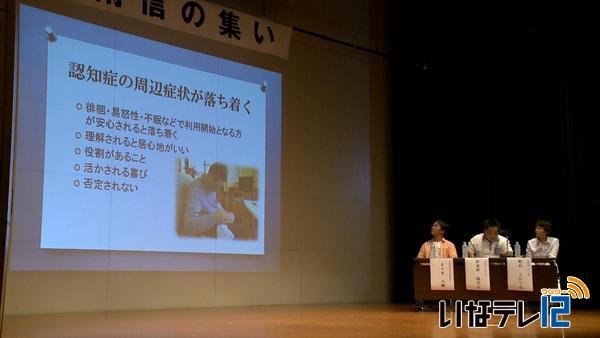

介護について考える「南信の集い」

高齢者の介護について考える「南信の集い」が、31日、南箕輪村民センターで開かれました。 これは、長野県宅老所とグループホーム連絡会に加盟する南信地区の事業所が開いたものです。 これまでは現場で働く職員の勉強会として開かれていましたが、今回初めて一般向けに企画されました。 上伊那地域の宅幼老所の事例発表の他、介護を通して感じたことなどを語るパネルディスカッションが行われました。 10年間認知症の母親を介護した女性は「徘徊が始まると鍵をかけて閉じ込めていたがそれは逆効果だった。外へ連れ出すようになると落ち着き、笑顔を見せるようになった。今はその笑顔しか思い出せない」と話していました。 ある職員は「来年4月に国の介護保険制度が見直され、施設への入所基準が厳しくなったり負担額が増えることが予想される。今よりも家族の頑張りが必要になるので、安心して生活できるよう支えていきたい」と話していました。

-

上農美術部制作 火災予防看板設置

上伊那農業高校の美術部が制作した火災予防看板が、伊那消防署の庁舎北面に設置されました。 設置されたのは、横2.7メートル、縦1.8メートルの看板です。 消火をイメージした水の矢が描かれているほか、火をイメージした鳥は水でできた鳥かごに入れられ、安全に火を使い、火災を起こさないようにとの思いを表しています。 28日は、看板設置を記念して写真撮影が行われました。 上農高校の生徒は、夏休みの前に、原案を出し合い、夏休み中に看板を仕上げたということです。 伊那消防署の武井 修署長は「火災予防に対する気持ちを表していただいた素晴らしいものができた。通行する皆さんにご覧頂きたい」と感謝していました。

-

まっくんファーム 稲刈り用コンバインなど入魂式

南箕輪村の農事組合法人まっくんファームは、新たに購入した稲刈り用コンバインなどの入魂式を、28日に行いました。 南殿にある、まっくんファーム現場事務所の車庫で入魂式が行われました。 今回購入したのは3機種です。 老朽化による更新で稲刈り用コンバインが1台、麦と大豆の種をまく播種機が1台、刈り取った米を乾燥させる乾燥機が4台、そして事務所につける看板も新たに作りました。 乾燥機はこれまでなかったもので、農家が自宅で食べるための米をもみの状態で乾燥さるものです。 これにより、農家のはぞかけの手間をはぶく事ができます。 まっくんファームでは、140haの田んぼを村内の農家から受託していて、来月13日から稲刈りを行います。 法人設立から今年で3年が経ち4年目を迎えたまっくんファームの倉田庄衛組合長は「行政、農協の協力を得ながら、これからも組織を発展させていきたい」と話していました。

-

駒ヶ根市の写真愛好家 心花さん写真展

駒ヶ根市在住の写真愛好家、心花さんの写真展が、南箕輪村の大芝の湯で開かれています。 心花さんは駒ヶ根市在住で、去年の夏に本格的に撮影を始めたということです。 会場には12点の作品が並んでいて、今年の春から夏にかけて駒ヶ根市や伊那市で季節の花を中心に撮影したということです。 心花さんの写真展は31日(日)まで南箕輪村の大芝の湯で開かれています。 それでは天気予報です。

-

早生種「幸水」「つがる」選果始まる

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で、秋の味覚、梨とりんごの選果が25日から始まりました。 この日は、職員などおよそ30人が、梨とりんごの選果作業に追われていました。 出荷が始まったのは、早生種の梨「幸水」とりんごの「つがる」です。 JA上伊那によりますと、今年は、大型の台風がいくつか上陸したため、実の落下や生育不良など心配していたということですが、被害も少なく、順調に育ったということです。 去年の梨の出荷量は、凍霜害による被害が大きく例年に比べて5割ほどに落ち込んだということですが、今年は、梨、りんごとも例年並みか、それ以上になるということです。 初日のこの日は、上伊那地域の農家から梨とりんごが選果場に持ち込まれ、機械と人の手を使って大きさや色づきなどを選別し箱詰めしていました。 JA上伊那では、今年の「幸水」の出荷量を2万5千ケース、「つがる」の出荷量を5万ケースと見込んでいて、主に中京や東京方面に出荷されるということです。 選果作業は11月末まで続くということです。

-

大芝高原まつり 多くの人で賑わう

上伊那の夏を締めくくる「第29回大芝高原まつり」が今日、南箕輪村で行われ、恒例のたらいレースやお祭りパレードなどで会場は多くの人で賑わいました。 祭りは、唐木一直村長の開催宣言でスタートしました。 開会式では、今年20周年を迎える村のイメージキャラクター「まっくん」の二十歳の誕生日を祝いました。 南箕輪小4年の三石優斗君と南部小3年の加藤功基君の2人が、まっくんに宛てた手紙を読みあげ、くす玉を割って祝いました。 大芝高原まつりの恒例イベント「たらいレース」には、小学生から大人まで団体20チーム60人と個人15人の延べ75人が参加しました。 好みで大小異なるたらいを選び、スピードを競います。 中には上手く前に進めない人もいました。 おまつりパレードには、21団体およそ1,200人が参加しました。 平成18年から踊りをリニューアルしアップテンポの曲に合わせた振り付けとなっています。 参加者は、舞竹を両手に持ち、仲間と一緒に元気に踊っていました。 踊りにはまっくんも参加し、会場を盛り上げていました。 唐木村長は「まつりをきっかけに人と人とのつながりを築いてもらいたい」と話していました。

272/(金)