-

県が試算 リニア整備で交流人口200万人増

リニア中央新幹線開業後の地域の将来像について考えるリニアを活かした地域づくり勉強会が4日、駒ヶ根市で開かれました。 県はリニア整備により伊那谷の観光客など交流人口は年間200万人増加すると試算しています。 JR東海は2027年東京、名古屋間の開業を目指し、来年の工事着工を予定しています。 長野県の中間駅はJR飯田線の元善光寺駅から1キロほど離れた飯田市上郷飯沼付近としています。 勉強会ではリニア整備により伊那谷の観光客など交流人口は年間200万人増加するとの試算が県から示されました。 これにより観光活性化や企業の立地促進のほか、静養地としての役割の向上や都市圏をバックアップする防災機能としての効果がもたらされるとしています。 出席者からは交流人口増加に対応するため、公共交通を強化するべきとの意見が多く出されました。 地域づくり勉強会では、今回出された意見をもとに公共交通整備など地域の将来像実現に向けた協議を進めていくとしています。

-

「人と暮らしの伊那谷遺産」 新たに10件を追加

先人たちの足跡を後世に伝える「人と暮らしの伊那谷遺産」に新たに10件が追加されました。 伊那ケーブルテレビ関係分では、▽伊那市高遠町から静岡県の秋葉神社まで続く古道、秋葉街道▽秋葉街道の峠のひとつで重要な交通路だった伊那市長谷の分杭峠▽江戸時代、物資を運び、諏訪大社への信仰の道として使われた伊那市高遠町の杖突峠▽伊那谷から木曽へ米を運んだ南箕輪村の権兵衛峠が追加されました。 「人と暮らしの伊那谷遺産」のこれまでの登録件数は、今回追加された10件を含めて89件となっています。選定委員会では、選定数100を当面の目標としていて、候補となる遺産を募集しています。

-

三六災害伝承のためのプロジェクト 来年度設置へ

土木、自然、暮らしにまつわる先人たちの足跡を後世に残していこうと活動している「人と暮らしの伊那谷遺産プロジェクト選定委員会」は、三六災害にまつわる資料をデータ化し保存、公開するためのプロジェクトを来年度立ち上げます。 3日、駒ヶ根市内で4回目の会議が開かれ、「語り継ぐ 濁流の子プロジェクト」を来年度発足させることを決めました。 「濁流の子」は、昭和36年に伊那谷を襲った三六災害で被災した子供たちの作文をまとめたものです。 プロジェクトでは、この「濁流の子」を災害伝承のシンボルとして活動を展開していきます。 実施主体は、飯田市と国土交通省が共同で運営している天竜川総合学習館かわらんべ、信州大学附属図書館、天竜川上流河川事務所です。 濁流の子を含む、三六災害に関わる本や写真、映像、行政の資料などを収集し、デジタル化して公開します。 委員からは、「市町村の図書館や博物館と一緒に活動する仕組みが必要」、「教育委員会と連携して防災教育に活用するべき」などの意見がありました。 プロジェクトは、来年度から平成30年度までの5か年計画で、次回の委員会で、具体的な行動計画を策定することになっています。

-

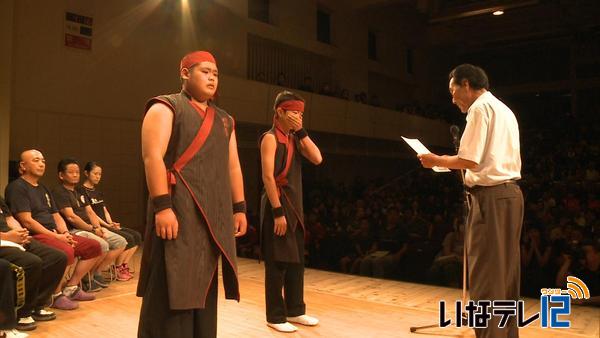

栄村応援の歌舞劇 県内5団体が上演

伊那市の田楽座や葦笛工房など県内5つの劇団や芸人は、栄村を応援するための公演「イワトとびらをひらけ」を今月19日から、県内12箇所で上演します。 3日は、キャストらが伊那市富県の田楽座で、仕上げの稽古を行っていました。 2011年3月12日に、震度6強の地震が襲った栄村を支援しようと、長野県子ども劇場おやこ劇場協議会の仲介で、5つの団体は、栄村で季節ごとに順番に公演を行なってきました。 そのことが縁で、5団体が共同で作品をつくり、栄村を応援したいという話になり今回の劇「イワト」を上演することになりました。 「イワト」は、日本の神話「天岩戸」をベースにしたオリジナル作品で、岩戸に隠れてしまったアマテラスオオミカミを芸能の力で外に出そうするというストーリーです。 参加するのは、伊那市の歌舞劇団田楽座と笛を使った大道芸の葦笛工房、松本市から人形芝居燕屋・高森町から創作和太鼓の吟遊打人、飯田市から道化師のましゅ&Keiです。 それぞれの団体の得意ジャンルの芸能を生かした歌あり、踊りありの劇となっています。 作・演出のくすのき燕さんは「本来は芸能で岩戸から出てくるが、栄村の人たちと接する中で、ストーリーがかわっていった。栄村の被災者、生活者の力強さで岩戸が開いていきます」と話していました。 「イワト」は、19日の長野市を皮切りに、来年1月まで栄村を含み県内12会場で行われます。 伊那文化会館での公演は、20日を予定していて、チケットは、前売り券で一般2500円となっています。

-

第5回長野県工芸美術展

県内の工芸作品が並ぶ第5回長野県工芸美術展が27日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、木工や染色、陶芸など32部門の工芸作品142点が並んでいます。 そのうち15作品が入賞作品です。 伊那ケーブルテレビ関係分では、伊那市の三沢節幸さんの陶芸作品「夏の星空」が県教育委員会賞 伊那市の北原正明さんの銅版作品「般若の面」が中日新聞社賞 南箕輪村の磯千恵子さんのパッチワークキルト作品「夢一夜」が長野日報社賞 伊那市の小林恵子さんのパッチワークキルト作品「信濃の空に舞う鳳凰」が伊那市長賞 伊那市の上野忠司さんの木工作品「森のフロアースタンド」が奨励賞を受賞しています。 今回の美術展には、84人から155点が寄せられ、142点が入選し展示されています。 出品者の年齢は、20代から80代、部門も32部門と多岐にわたりバラエティーに富んでいます。 県工芸美術会の木村万岳さんは、「分野によって個性があり、思いがけないものに出会える楽しさがある」と話しています。 第5回長野県工芸美術展は、10月2日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

南信の水稲 作況指数100

農林水産省関東農政局長野地域センターは、今年の南信地区の水稲の作況指数を100とし、平年並みの収量になると見込んでいます。 関東農政局長野地域センターが27日発表した9月15日現在の作柄概況によりますと10アールあたりの平年収量に対する今年の予想収量の比率を表す作況指数は100となっています。 南信は穂の数は、やや少なく、一つの穂につく、もみ数は平年並み。 全もみ数がやや少なく、登熟はやや良と予想されています。

-

伊那市の西野さん アフリカベナン共和国へ

青年海外協力隊員として西アフリカのベナン共和国に看護師として派遣される伊那市の西野自由理(しゅり)さんが20日に市役所を訪れ出発のあいさつをしました。 山口県出身の西野さんは、2009年から伊那市高遠町で助産師をしています。 幼少の頃からアフリカに住むことが夢だったという西野さん。 助産師の資格も大学院で取得ししました。 派遣先は、西アフリカのベナン共和国で、期間は、今年10月から2年間です。 現地の保健センターに配属され、妊産婦や乳幼児を持つ母親に対する育児指導への助言や啓発活動などにあたる予定です。 酒井茂副市長は、「西野さんなら大丈夫。帰った時は、アフリカで学んだことを伊那市に活かしてください」と激励していました。

-

地価公表 商業地21年連続下落も幅縮小

長野県は、7月1日現在の県内の地価を公表しました。 全体では、住宅地は17年連続、商業地は21年連続の下落となりましたが、下落幅は前年より縮小しました。 県内77市町村394か所で調査が実施され、林地を除く382地点のうち、前年より上昇したのは6地点、横ばいが4地点、下落が372地点でした。 指標となる価格を提供し適正な土地取引が行われるよう調査が行われています。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内市町村の平均変動率は、伊那市がマイナス1.6%、箕輪町がマイナス3.2%、南箕輪村がマイナス1.5%で、それぞれ前年より下落しましたが、下落幅は縮小しました。 地価は1平方メートル辺りの標準価格です。 放送エリアの商業地で下落幅が大きかった地点は、伊那市山寺駐車場付近が、去年の5万1400円より4.3%下落し4万9200円、箕輪町のイオン箕輪店付近で、去年の3万7800円から3.4%下落し3万6500円、南箕輪村神子柴のクスリのサンロード南箕輪店付近が、去年の2万9600円から4.1%下落し、2万8400円となっています。 なお、県内で上昇したのは軽井沢町の6地点のみでした。

-

日本山岳写真協会南信支部 第19回写真展「貌・季節の中で」

日本山岳写真協会南信支部の第19回写真展が、19日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、南アルプスや中央アルプス、八ヶ岳などの写真56点が展示されています。 南信支部には14人の会員が所属していて、この数年で撮影した力作を出品しています。 北アルプスで撮影された山頂にかかる虹、八ヶ岳で撮影した、光の環や朝の雲海など、刻々と変化する山の表情をとらえています。 1995年に発足した南信支部は創立20周年を迎える来年、県内5か所を縦断する記念写真展や写真集の発行を予定しているということです。 日本山岳写真協会南信支部の第19回写真展「貌・季節の中で」は、23日(月)まで伊那文化会館で開かれていて、22日(日)午後2時から山岳写真の見方などを紹介するライブトークも予定されています。

-

児童ポルノ製造の容疑で安曇野市の少年を書類送致

伊那警察署と県警情報技術解析課などは児童ポルノ製造の疑いで安曇野市の少年を検挙し18日、長野地方検察庁伊那支部に書類送致しました。 伊那警察署の発表によりますと書類送致されたのは、安曇野市に住む19歳の会社員の少年です。 この少年は今年5月、南信地方に住む当時12歳の女子中学生に18歳に満たないことを知りながらLINEのメッセージ機能を利用して裸の写真を送信させ児童ポルノを製造した疑いです。 調べに対し少年は容疑を認めているということです。

-

茅野駅から仙流荘まで直行バススタート

ジェイアールバス関東は、紅葉時期の南アルプス利用者の交通手段として14日から、茅野駅から伊那市長谷の仙流荘までの直行バス、南アルプス号の運行を始めました。 初日の14日は、乗客はいませんでしたが、午前10時20分に茅野駅を出発したバスは、午前11時50分に仙流荘へ到着しました。 現在、茅野方面から仙流荘まではJRを使った場合、およそ4時間30分かかりますが、南アルプス号は、1時間30分で結ぶことができ、およそ3時間の短縮になります。 運行は1日1往復で、14日から9月23日までは土、日、祝日のみ、9月28日(土)から10月27日(日)までは毎日運行する予定で、運賃は片道1,700円となっています。 ジェイアールバス関東では、「今日は宣伝が足りなかったことと、天候が不安定だったことが重なってしまって残念」と話していました。

-

全国ジオパーク大会 来年9月に

全国のジオパーク関係者が集まり開かれる第5回ジオパークネットワーク全国大会が来年9月に伊那市を会場に開かれます。 9月27日から4日間にわたるもので、全国から1000人ほどの参加を見込んでいます。 ジオパークは貴重な地質などがある自然公園をいい、日本では現在、25の地域が日本ジオパークとして認定されています。 南アルプスは、中央構造線の断層が見学できるなど地質遺産が多く存在していることから、ジオパークに認定されています。 伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村の4市町村が中央構造線の関係区域です。 今年7月に開かれた日本ジオパークネットワーク理事会で、南アルプスジオパークが、全国大会開催地に決まりました。 大会は、伊那文化会館を主会場に来年9月27日から4日間の日程で開かれ、シンポジウムや、ジオツアーが予定されています。 地元を含め、全国から800人から1000人の参加を見込んでいて、事業費は、1500万円から2000万円ほどになるということです。 13日閉会した伊那市議会で白鳥孝市長は、「来年は南アルプスが国立公園に指定されて50周年。全国大会は、県全体に効果が及ぶ事業になると思う」と話していました。

-

中部日本吹奏楽コンクール高校部門県大会

第56回中部日本吹奏楽コンクールの県大会が8日伊那市の伊那文化会館で開かれました。 コンクールは、長野や北陸、東海地域を対象におこなわれています。 県大会には、30人以下の小編成の部に13校、50人以下の大編成の部に11校が出場しました。 大編成の部に唯一上伊那からは伊那弥生ヶ丘高校が出場し、迫力ある演奏を披露していました。 本大会は、10月12日、静岡県浜松市で開かれる予定です。

-

南アエコパーク国内推薦 決定

長野県・山梨県・静岡県の3県にまたがる南アルプス地域がユネスコエコパークの登録に向け国内推薦を受けることが決まりました。 申請しているのは、長野県、山梨県、静岡県の関係する伊那市など10市町村です。 南アルプス地域は、急峻な山岳環境の中、固有種が多く生息し、伝統的な習慣、食文化などを継承しているとして、ユネスコが認定しているエコパークへの登録を目指し、関係市町村が活動してきました。 エコパークの登録から、南アルプスの世界自然遺産登録を最終目標としています。 4日、日本ユネスコ国内委員会の会議が、東京都内で開かれ、南アルプス地域を国内推薦とすることが決まりました。 エコパークの認定は、国際諮問機関が審査し、来年6月か7月ごろ国際調整理事会が審査・決定する予定です。

-

小出太鼓 打DA鼓が3位入賞

第16回日本太鼓ジュニアコンクール長野県予選大会が1日箕輪町文化センターで開かれ、上伊那からは、伊那市西春近の小出太鼓打DA鼓が3位に入りました。 打DA鼓は、「打楽」という組太鼓でエントリーし、県内各地から参加した12団体中、3位に入り健闘しました。 優勝したのは、北安曇郡松川村の信濃国松川響岳太鼓子供会です。 「化心」という曲で躍動感あふれる演奏を披露しました。 信濃国松川響岳太鼓子供会は、来年3月に福島県で開かれる全国大会に県代表として出場することが決まりました。 地元のみのわ太鼓保存会ジュニアチームは、「暴れ天龍黄金飛沫」という曲を15人で演奏しました。 残念ながら3位以内に入ることはできませんでした。 太鼓のジュニアコンクール長野県予選大会は、今回で16回目になります。 審査委員長は、「演奏は格段に上達した。楽しみながら、めりはりをつけたたくともっと良い」と講評しました。 会場は立ち見も出る盛況ぶりで、訪れた人は、迫力ある太鼓の音色に聞き入っていました。

-

リニア500キロ 走行試験再開

JR東海による山梨リニア実験線の延伸工事が完了し最高時速500キロの走行試験が再開されました。 山梨県にある実験線は、これまで18.4キロの区間で行われていました。 平成23年から延伸工事が行われ総延長は42.8キロとなり29日L0系と呼ばれる新型車両のリニアによる最高時速500キロの走行試験が再開されました。

-

「あさみちゆき」コンサートの実行委員会 たかずやの里に寄付

今月10日に伊那市内で開かれた「あさみちゆき」コンサートの実行委員会は23日、伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転、新築費用に役立ててもらおうと、13万円を寄付しました。 コンサート実行委員会の金澤幸宣代表がたかずやの里を訪れ、たかずや福祉会埋橋良和理事長にコンサートチケットの売上金の一部と、会場で募った募金、併せておよそ13万円を手渡しました。 埋橋理事長は、「子ども達の為に使わせていただきます。あさみさんにも是非一度、施設に遊びに来て欲しい」と話していました。

-

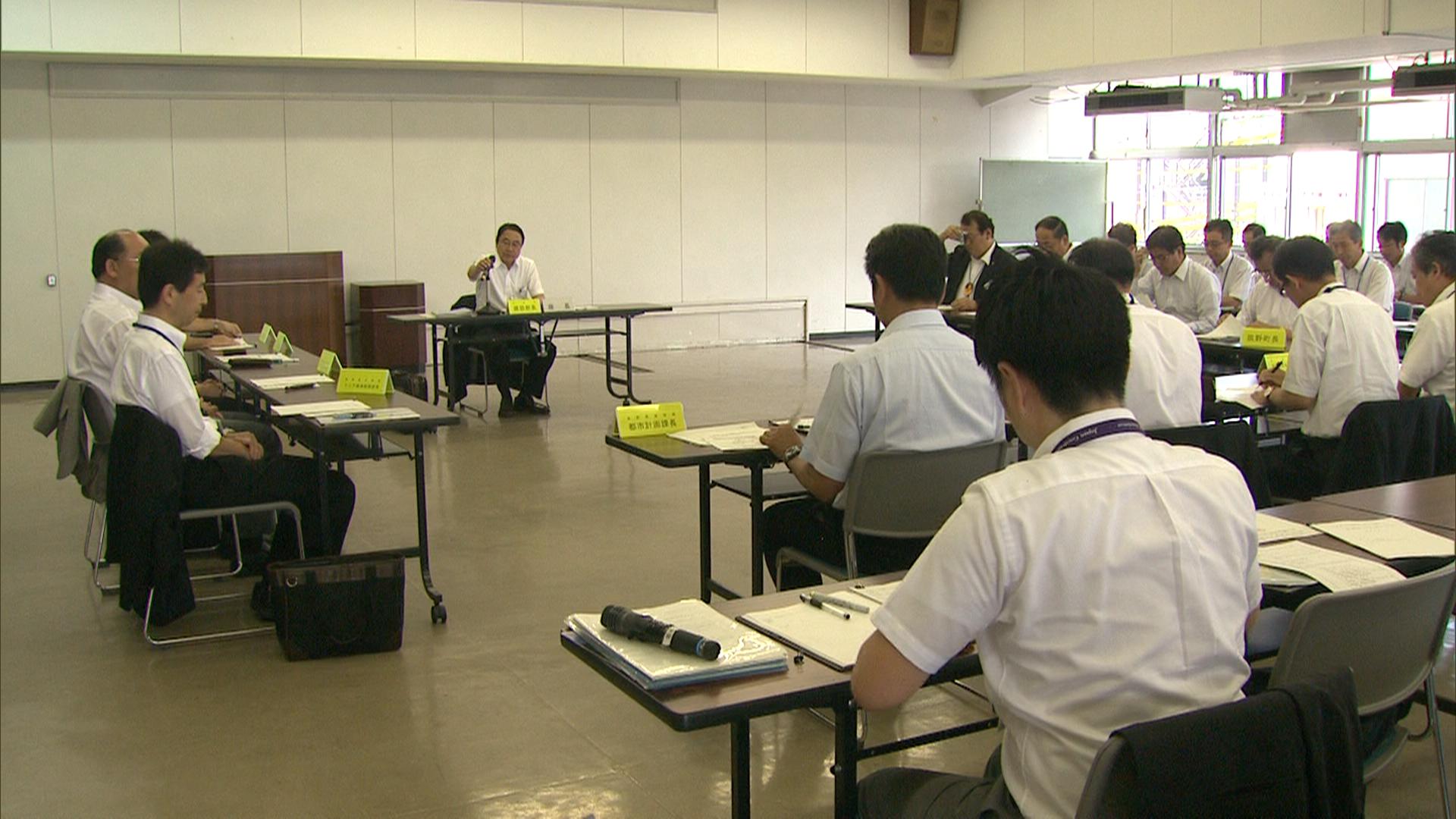

リニア整備を活かした地域振興考える

JR東海が2027年に開業を予定しているリニア中央新幹線を地域振興に活かす伊那谷自治体会議の初会合が19日、駒ヶ根市で開かれました。 会議には阿部守一知事をはじめ、白鳥孝伊那市長、牧野光朗飯田市長など10人が出席しました。 この会議はリニア整備を上伊那と飯伊地域の発展に繋げるための方策について考えようと県が設置したもので両地域の広域連合、地方事務所、建設事務所が参加しています。 会の冒頭、阿部知事は「リニア整備を地域にとってプラスの効果が得られるよう積極的に取り組んでいきたい。」とあいさつしました。 会議では、リニア整備に伴う、まちづくりについて出席者から意見が出されました。 白鳥孝伊那市長は「伊那市からするとリニア駅周辺のまちづくりの姿というのは見えてこない。何を求めるかというと道路とリニア、飯田線を繋いで地域振興に寄与していくことを考えて行くことが重要。」 また牧野光朗飯田市長は「この地域は環境、地域づくり、文化とそれぞれ全国から見ても学ぶものが多い。この地域に学びに来るという学術研究的な機能というものを高めていく必要がある。」と話していました。 JR東海では今年秋に、環境影響評価準備書を公表することにしていて、その際、駅の位置やルートが明らかになります。 来年には工事に着工し2027年東京、名古屋間の開業を目指します。 伊那谷自治体会議では会議運営を円滑に進めるため幹事会のほか必要に応じて専門部会を設置し駅へのアクセスや周辺の整備、観光や産業振興などについて意見を出し合うことにしています

-

最高気温35.9度 3日連続猛暑日

12日の伊那地域は最高気温35.9度を記録し3日連続の猛暑日となりました。 12日は伊那市役所横のせせらぎ水路に親子連れが訪れ暑さをしのいでいました。 伊那地域は最高気温35.9度を記録し3日連続の猛暑日となりました。 長野地方気象台によりますと猛暑日が3日以上続いたのは、去年の7月26日から28日と8月2日から5日、一昨年の7月15日から17日で今回が、観測がはじまってから4回目だということです。 伊那消防署によりますと12日午後3時現在、管内で熱中症による搬送はなかったということです。 長野地方気象台では、13日から1週間、最高最低気温ともに平年より高くなる日が多くなることから熱中症予防など健康管理に注意するよう呼びかけています。

-

リニアを活かした地域づくり勉強会 初会合

リニア中央新幹線開業後の地域づくりについて検討を進めるリニアを活かした「地域づくり勉強会」の初会合が、31日、飯田市役所で開かれました。 勉強会は、上下伊那の市長や、県、国などで組織し、リニア新幹線開業後の地域の活性化を図る為、課題解決に向けた政策の立案を行います。 出席した、上下伊那の3市長は、リニア開業に向けこれまで以上に広域的な連携が必要とそれぞれ訴えました。 伊那市の白鳥孝市長は「観光、工業、農業とも国内ばかりでなく、世界に目を向けて検討する必要がある」と話していました。 飯田市の牧野光朗市長は「リニアを広域交通拠点ととらえ、それぞれの地域が相互に結びついていくことが大切」と話ました。 駒ヶ根市の杉本幸治市長は「海外までを視野にいれた集客拠点となるような、新たなモデルを作りたい」と話していました。 会議では、リニア中間駅への車でのアクセス向上を求める意見に対し、国交省の職員は、「リニアを新たな交通軸とし、地震や自然災害のリスクを検討し、道路ネットワークの在り方を検討したい」と答えました。 県に対しリーダーシップを求める意見について、県のリニア推進室長は、「リニア開業後の地域の在り方については有識者による検討を進めている。実現に向けたステップにつなげていきたい」と答えていました。 このリニアを活かした勉強会は、次回9月頃に開催される予定です。

-

7月の真夏日 17日

伊那地域の31日の最高気温は33.6度で真夏日となりました。 長野地方気象台によりますと今月真夏日を記録したのは17日で、去年を1日上回りました。

-

県が黄色ブドウ球菌食中毒注意報発令

長野県は、黄色ブドウ球菌による食中毒が、7月に入り県内で2件発生したことから、30日、黄色ブドウ球菌食中毒注意報を発令しました。 黄色ブドウ球菌による食中毒は、今年に入り、5月に木曽地域で、今月10日に、松本地域で、22日に諏訪地域で発生しています。 ここ数年、年に1件程度の発生件数で、今年は多い発生状況となっていることから、今日、食中毒注意報を発令しました。 黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚や鼻腔などに存在していて、増殖するときに毒素を産出します。 この毒素は、加熱処理をしても壊れることはありません。 長野県では、料理には素手で触らない、調理後は冷蔵庫に入れ室温で放置しないなど、食中毒防止を呼びかけています。

-

リニア開通見据え 上下伊那が連携

上伊那と下伊那地域は、リニア中央新幹線開通を見据えた地域活性化に取り組むため、新たに3つの連携組織を設置します。 これは、29日伊那市役所で開かれた、市議会全員協議会で報告されたものです。 新たに設置されるのは、リニア中央新幹線の整備を地域振興に活かす組織で、構成員は県と上下伊那の関係市町村。発足は8月中旬以降で調整しています。 伊那市、駒ヶ根市、飯田市の3市は今月2日、阿部知事にリニアの整備効果が伊那谷全体の発展つながるよう県で広域的な調整を担うことなどを要望しています。 またこの組織に国土交通省中部地方整備局などを加えた別組織、リニアを活かした「地域づくり勉強会」が発足することになっていて、 主に道路整備について協議していきます。 勉強会の初会議は7月31日に予定されていて今年度中に4回の会合を開きます。 他に現在あるJR飯田線利活用促進連絡協議会を発展させたJR飯田線活性化期成同盟会が9月中旬以降に発足します。 伊那市ではリニア開通にともない上下伊那の連携を強化していくことで伊那谷全体の地域活性化につなげていきたいとしています。

-

業況判断指数悪化傾向

アルプス中央信用金庫がまとまとめた伊那谷経済動向によりますと今年4月から6月にかけての業況判断指数はマイナス35.2ポイントで前期より1.2ポイント悪化傾向が強まりました。 あるしんの取引先約200社を対象に行われている景気調査、伊那谷経済動向によりますと、今年4月から6月にかけての業況は良かったとする企業が10.9%、悪かったとする企業が46.1%、業況判断指数はマイナス35.2ポイントとなっていて前期より1.2ポイント悪化しました。 この結果についてあるしんでは金融政策の効果などを背景に次第に景気回復傾向へ向かうことが期待されているが、海外景気の下振れが国内の景気を下押しするリスクになっているとしています。 来期の見通しについては総合的には2.6ポイント改善すると予想していて、業種別では卸売業が11.1ポイント、不動産業が16.6ポイントと好調感が強まる予想となっています。

-

美和ダム 親子で探検ツアー

伊那市長谷の美和ダムで、21日、親子で楽しみながらダムの機能について学ぶ探検ツアーが行われました。

これは、「森と湖に親しむ旬間」に合わせ、天竜川ダム統合管理事務所などが去年から行っているもので、探検ツアーには30人が参加しました。

参加者は、職員に案内され、普段入ることができないダムの内部を見学しました。

ここは、ダムからの異常な水漏れがないか点検するための監査廊と呼ばれる場所で、参加者は、いくつもの階段を使って70mほど下りました。

職員は、美和ダムには、三峰川の洪水を調節する機能があることや、溜めた水は、発電や農業用水に利用している事などを説明していました。

天竜川ダム統合管理事務所では、「楽しみながら興味を持ってもらい、ダムの機能を知ってもらうきっかけにしていきたい」と話していました。 -

中国の小中学生 手良小で交流

伊那市が進めている訪日旅行を受け入れるインバウンド事業に基づき、中国の小中学生と手良小学校の児童が19日に交流しました。

手良小学校を訪れたのは、中国の芸術に長けた子どもたちで組織された楊梅紅国際小美術教育の一行です。

下は小学1年生から上は中学2年生までの29人と教師4人です。

体育館で行われた歓迎セレモニーでは、全校児童150人の拍手の中、旅行団が入場しました。

塩澤誠校長は、「日本と中国が大切な隣国という意識が芽生えることに期待したい」。

6年の代表児童は、「国を越えて交流しましょう」と歓迎のあいさつをしました。

中国を代表して中学1年のシュー・オウ君が「中国と日本の友情が永遠に続くことを願います」と英語であいさつしました。

アトラクションでは、手良小の6年生が太鼓演奏を披露しました。

給食を一緒に味わったあと、美術の授業も受けました。

一行は、市内で農家民泊を体験し、22日からは東京の美術館や博物館を見学、25日に帰途につくことになっています。 -

伊那インターで事故防止よびかけ

19日から夏の交通安全やまびこ運動が始まりました。

子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本に、4つの運動の重点が掲げられています。

運動初日の19日は、県内一斉に街頭啓発が行われました。

中央道伊那インターチェンジでも伊那市や南箕輪村の安全協会や伊那警察署などから100人が出て、ドライバーに交通安全を呼び掛けていました。

夏の交通安全運動は、25日までの1週間で、子どもと高齢者の交通事故防止が運動の基本です。

通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底、全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶が運動の重点です。

今年のこれまでの伊那警察署管内での交通死亡事故は、箕輪町で3件、辰野町で1件の4件で、去年と同数です。

伊那警察署の青木辰夫署長は、「これ以上死亡事故を出さない、出せない状況。今日を契機に夏を乗り切り、秋、冬とゼロで乗り切っていきたい」と話しています。 -

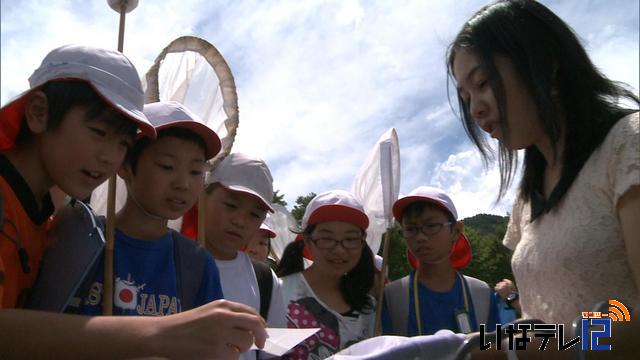

信大研究者から子ども達が昆虫採集学ぶ

国際科学技術財団が主催するやさしい科学技術セミナーが、19日、長野県で初開催され、信大の研究者の指導の下、伊那市ますみヶ丘をフィールドにこども達が昆虫を採集しました。

セミナーに参加したのは、箕輪北小学校の6年2組の25人です。

ますみが丘には、絶滅危惧種に指定されている蝶・ミヤマシジミが生息していて、こども達が観察しました。

セミナーでは、信州大学山岳科学総合研究所の江田 慧子助教が講師を務めました。

やさしい科学技術セミナーを主催する国際科学技術財団は、ノーベル賞に匹敵する顕彰をと始められた日本国際賞の贈賞事業などを行っています。

事業の一つ、35歳以下の若手研究家に100万円を助成する事業に、今年度、江田さんの研究が採択されたことから、今回、セミナーが開かれました。

1989年のセミナー事業開始以来230回のセミナーが開かれていますが、県内での開催は初めてです。

江田さんら、信州大学のスタッフの指導の下、子どもたちは、虫取り網でさまざまな昆虫を捕まえていました。

昆虫を捕まえたあとは、図鑑と照らし合わせて、種類を確認していました。

班ごとに、採集できた昆虫をまとめ発表しました。

財団では、地域の大学の研究が地域の資源として活用され、セミナーを受けた子ども達が科学に興味を持ってもらえたらうれしいとしています。 -

希望舞台の演劇「焼け跡から」8月6日に上演

東京都に拠点を置き全国各地で旅公演を行っている劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」が、8月6日に伊那市のいなっせで上演されます。

17日、伊那市を中心とした有志でつくる実行委員会が、上演に向けて2回目の会議を開きました。

劇団「希望舞台」は、生活の中に芝居を届けることで地域の絆を深めてもらおうと、年間30回の公演を全国で行っています。

8月に伊那市で上演される演劇「焼け跡から」は、第二次世界大戦後の信州が舞台です。

実在した長野市にある寺の住職をモデルに、新米和尚が戦争で家族を失った子供たちを寺で預かり、戦後の混乱期を生きるために戦う様子を描いたストーリーです。

この日は、実行委員会のメンバーで常圓寺住職の角田泰隆(つのだたいりゅう)さんによる講演も行われ、参加者は、戦争の悲惨さや平和思想への理解を深めていました。

伊那市のいなっせで上演される劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」は、8月6日(火)午後2時と午後7時の2回公演で、チケットは前売り3千円となっています。 -

県工科短大、伊那技術専門校活用で意見集約

上伊那広域連合や上伊那の経済団体などは県工科短期大学校の上伊那地域への機能配置について、南箕輪村の伊那技術専門校の活用を要望するとの意見を16日まとめました。

会合は県工科短大の上伊那設置についてその具体的な場所など上伊那の意見の一本化を図ろうと公益財団法人上伊那産業振興会が開いたものです。

伊那市のいなっせで開かれた会合にはこれまで県に誘致を要望してきた上伊那広域連合や、伊那、駒ヶ根の商工会議所など7団体のほか地元選出の県議会議員など12人が出席しました。

冒頭のみ公開された会合では伊那技術専門校の活用か新設かについて意見が交わされ伊那技専の活用で意見がまとまったということです。

上伊那産業振興会の向山公人理事長は「駒ヶ根工業高校の問題もあったが工科短大と連携を密にして良い人材を育成していくという意味で意見の集約ができた。企業でも素晴らしい技術を持っているところがたくさんあるので企業との連携も密にして素晴らしい工科短大にし地域振興を図っていけるようにしたい。」と話していました。

駒ヶ根工業高校周辺での新設を要望していた上伊那南部の教育関係者から、設置場所についての判断を一任されていた上伊那広域連合副連合長の杉本幸治駒ヶ根市長は

「伊那技術専門校の格上げということになればやはり一番現実的であるし早期に地域の産業界が望んでいる人材を供給できるということであるのでそれが一番ベストではないかと考えている。」と話していました。

建設事業費について県では伊那技専を活用した場合が16億円、新設は38億円と試算しています。

上伊那広域連合や経済団体は今回まとまった意見の他、授業のカリキュラムなど詳細を詰めて8月末頃、県に要望書を提出することにしています。

282/(土)