-

台風9号 熱帯低気圧に

長野県の横断が予想された台風9号は、8日午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

果樹農家が風雨に備え収穫作業を急いでいました。

8日は、果樹農家が、台風接近にともない、収穫作業を急いでいました。

南箕輪村神子柴のりんご農家宮沢次郎さんは台風接近を前に、りんごを収穫していました。

長野地方気象台によりますと台風9号は、午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

長野地方気象台では午後6時から24時間の雨量は多い所で60ミリと予想していますが、風雨はおさまってくるとしています。 -

日本空手道啓心会の創始者故高沢正直さん追悼式

日本空手道啓心会の創始者故高沢正直さんの追悼式が29日、箕輪町民体育館で行われた。

故高沢さんは、岡谷市で今の日本空手道啓心会の前身となる空手同好会を1951年昭和26年に設立、現在は箕輪町や南箕輪村など上伊那にも支部がある。

日本国内をはじめ、アメリカやオーストラリアなど海外にも支部を設立し、空手の普及に努めてきた。

60年にわたり後進の指導などにあたってきたが、今年5月、脳梗塞のため78歳で亡くなった。

追悼式には啓心会で空手を学んでいる小学生から一般まで、約110人が集まり高沢さんの死を悼んだ。

追悼式では他に啓心会のメンバーが高沢さんの遺影の前で突きを披露した。

29日は空手の大会も開かれ、選手らが、日頃の鍛錬の成果を発揮していた。 -

南信ペーニャが信州ダービー告知

サッカーのJFLに所属する松本山雅FCを応援するサポーター有志でつくる「松本山雅南信ペーニャ」は、29日の試合のPR活動を伊那市駅前で27日行った。

PR活動には、ペーニャのメンバー6人が参加した。

27日の朝7時、伊那市駅の利用者などに29日に行われる試合をPRするティッシュを配った。

松本山雅南信ペーニャは、南信地域のサポーターを増やすことや松本山雅を知ってもらおうと活動している。

29日に予定されている試合は、長野県サッカー選手権大会の決勝戦で相手は北信越リーグのAC長野パルセイロ。この試合に勝つと、県代表として来月3日の天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場することができる。

長野県サッカー選手権大会決勝戦は29日に松本市のアルウィンで行われ、入場無料となっている。 -

伊那消防署建て替え検討へ

老朽化が進む伊那消防署の建て替えに向け、伊那市は、消防署員と市役所職員でつくる庁内検討委員会を、今年の秋に立ち上げる。

現在の伊那消防署は建築から36年を経て、老朽化が進んでいて、施設も手狭となっている。

そこで、建て替えにむけ、伊那市では、庁内検討委員会を今年秋ごろに立ち上げる予定。

検討委員会では、建て替えの場所、規模、時期などを検討する。

伊那消防組合議会臨時会で白鳥孝市長は、「伊那消防署の新築移転は重要な課題」と話した。 -

消防本部6方面本部体制案

松本地区から飯田地区までの、中南信地域の消防組織再編を検討する消防広域化の将来ビジョン策定にむけ、伊那消防組合が考える本部体制の方向性の案が、24日示された。

組織体制は「地域特性考慮型」、消防本部は6つの方面本部を設置する6方面本部体制とする案となっている。

24日開かれた伊那消防組合議会全員協議会で示された。

伊那消防組合では、「消防広域化へのさまざまな意見があり、組織体制を選択する意見集約に至っていない」として、これまで本部体制の方向性が出ないままとなっていた。

今回、将来ビジョン策定にむけて伊那消防組合の意見を集約するため、事務局が本部体制の案を示した。

組織体制としては、地域の特性、実情を考慮した「地域特性考慮型」、地域の意見などを反映するための組織は「設置する」としている。

また、組織拡大による管轄区域拡大に対応するため、6つの方面本部を設置するとしている。

職員の身分・給与制度は経過措置を設けて一元化するとしている。

示された案は、組合を構成する伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の各市町村議会の中で議論され、9月に集約されることになっている。

集約された意見は、11月の中南信消防広域化協議会で示される予定。 -

中日本総合男子ソフト選手権大会

第54回中日本総合男子ソフトボール選手権大会が13、14日、伊那市を会場に開かれ、29チームが熱戦を繰り広げた。

大会には、東海4県、北信越5県から、各県の予選を勝ち抜いた一般男子、高校生、小学生チーム合わせて29チームが出場した。

式の中で、伊那市の弥生クラブの井澤一也選手が選手宣誓をした。

伊那市で男子の大会が開かれるのは、平成11年以来11年ぶり。

長野県からは、6月の県大会で1位となった弥生クラブと2位のオール伊那が出場した。

弥生クラブは、伊那弥生ヶ丘高校のOBでつくるチームで、ここ数年は20代の若い選手も増えチームもまとまってきているという。

また、伊那市や箕輪町のメンバーが所属するオール伊那は、今年はピッチャーと守備を中心に調子が上がってきているという。

大会の結果、一般男子の部では、弥生クラブ、オール伊那とも決勝進出ならず、優勝は愛知県代表の中京大学だった。 -

信大農学部開発の新品種イチゴ特産化へ

信州大学農学部の大井美知男教授は、夏から秋にかけて収穫できるイチゴの新品種を開発した。

今後は、長野県の特産品として栽培農家を募り生産を拡大する計画。

新品種のイチゴ「信大交配8ー9」は夏の収穫には向かないとされるイチゴを、夏でも良い品質で収穫できるように品種改良されたもの。

ケーキなどに使われるイチゴは夏から秋にかけては大半が輸入品に頼っているということで、国産品に対するニーズが高いことからここ数年、品種改良が進んでいた。

大井教授は6年かけて品種改良などをおこない高品質のイチゴを開発した。

大井教授は新品種のイチゴについて「甘味があり、色も実の中まで赤いのが特長。」と話す。

新品種のイチゴ「信大交配8ー9」は高温多湿でも病気が発生しにくいということも特長の一つ。

大井教授はこのイチゴの栽培農家を募るほか県とも連携し特産品として普及を図りたいとしている。 -

福島県から約2万人の署名届く

保科正之のNHK大河ドラマ化実現を求める署名が、福島県から伊那市へ、2万109人分届いた。これで署名の合計は40万人を突破した。

届けられた署名は、福島県郡山市在住の長野県出身者でつくる「信州を語る会」が集めた。語る会の会長がネッツトヨタ郡山の会長であることから、ネッツトヨタの社員にも呼びかけ2万109人分が集まった。

平成16年にスタートした署名の合計は、4日現在で40万5,896人となっている。

名君「保科正之公」の大河ドラマをつくる会全国組織の伊東義人副会長は「熱意のある人がいて大変ありがたい」と話していた。会では、40万人を突破した事から、今年の11月下旬から12月中旬をめどに、NHKへ9回目の要請をすることにしている。 -

大学生が砂防について学ぶ

砂防事業の意義や役割について学ぶ「キャンプ砂防2010」が2日、開講し、大学生が伊那市長谷にある美和ダムの分派堰を見学した。

2日は、今回のキャンプに参加する東京や岐阜の大学生3人が美和ダムの分派堰などを見学した。

「キャンプ砂防」は、砂防について学んでいる大学生を対象に天竜川上流河川事務所が毎年行っている。

今年は4泊5日の日程で、大鹿村で昭和36年の豪雨災害を体験した被災者の体験談を聞いたり、駒ヶ根市の砂防堰堤の工事現場を見学することになっている。

美和ダムの分派堰では、上流から流れてくる土砂がダムに流入しないよう分派堰が食い止めていること、洪水時に分派堰をこえてダム湖に流入した土砂はダムに堆積しないよう下流に流す仕組みとなっていることなど学んでいた。

学生らは、6日まで滞在し、伊那谷の砂防事業について学ぶ予定。 -

県が今年初の食中毒注意報

長野県は、今年初めての夏季食中毒注意報を、2日、全県に発令した。

期間は、2日から4日までの3日間で、県では、トイレの後や調理の前は、必ず手を洗う、購入した食材は、早めに冷蔵庫などで保存する、加熱調理するときは中まで十分火を通すなど食中毒予防に努めるよう呼びかけている。 -

県知事選、期日前投票中間発表

長野県選挙管理委員会は2日、県知事選の期日前投票の中間投票者数を発表した。

数字は7月23日から8月1日までの10日間に期日前投票を行った人数。

それによりますと伊那市は選挙人登録者数5万7088人のうち、投票した人が2626人。

前回平成18年の知事選と比べて、720人多く、期日前投票の割り合いは4.6%となっている。

箕輪町は2万118人のうち、730人で前回より166人多く、割合は3.63%。

南箕輪村は1万1219人のうち339人。前回より47人多く、割合は3.02%となっている。

長野県知事選の投票日は8月8日(日)投開票となっている。 -

のぼり旗とチラシが完成

諏訪から飯田までのどんぶりで地域の活性化を図っていこうと去年11月に設立された信州・天竜川どんぶり街道の会は、のぼり旗とチラシを作った。

どんぶり街道の会は、諏訪から上伊那を経て下伊那にいたる天竜川流域のご当地どんぶりを一丸となって県内外にアピールしていこうと去年11月に設立された。

のぼり旗は、天竜川をイメージして青色で作った。

一方、チラシには岡谷のうな丼、伊那のソースカツどん、飯田の鹿味噌グリル丼など9つのどんぶりが紹介されている。

伊那ソースカツどん会会長でどんぶり街道の会の平澤保夫会長は、「南信のどんぶりの食べ歩きがブームになるよう活用したい」とあいさつした。

のぼり旗は、300本作り、会員の店先や各種イベントで活用する予定。

チラシは、10万部印刷し、加盟している130店の各店舗やJR駅などの観光の要所にも置く予定。 -

伊那地区と諏訪地区がBルートでの早期整備を決議

上伊那地区と諏訪地区の

リニア中央新幹線建設促進期成同盟会合同によるBルート促進大会が28日諏訪市で開かれ、諏訪伊那谷経由のBルートによる早期整備をはたらきかけていくことなどを決議した。

この日は諏訪市で上伊那地区と諏訪地区が合同でリニア中央新幹線Bルート促進大会を開いた。

大会には両地区の市町村長や議会、経済団体、一般など202人が集まった。

参加を呼びかけた松本など中信地区からは3人がオブザーバーとして参加したが、飯田下伊那地区からの参加はなかった。

大会は国の交通政策審議会の鉄道部会中央新幹線小委員会のヒアリングで村井仁長野県知事がBルートを強く要望しなかったことを受け、そのメリットなどを改めて訴えていこうと開かれた。 -

公衆衛生専門学校体験入学

歯科衛生士を養成する、伊那市にある長野県公衆衛生専門学校で、高校生を対象にした体験入学が27日、行われた。

長野県内の高校2年生と3年生31人が、歯科衛生士の仕事を体験した。

公衆衛生専門学校では、高校生の進路決定の参考にしてもらおうと、毎年体験入学を行っている。

27日は、学校の概要説明のあと、専門学校の学生の指導で、口の中の観察やブラッシング、歯石の除去などを体験した。

歯石の除去では、道具の使い方を教わり、歯の模型を使って歯石を取る作業をした。

高校生は、慣れない手つきながらも、熱心に模型の歯石を取り除いていた。

参加したある高校生は、「歯科衛生士になりたいので、27日はいろいろ体験できてとてもよかったです」と話していた。 -

夏の交通安全やまびこ運動

夏の交通安全やまびこ運動に合わせて、県内各地で20日、街頭啓発活動が行われた。

そのうち、南箕輪村の中央道伊那インタ竏茶`ェンジでは、交通安全協会のメンバーや交通指導員、伊那警察署の署員など、約40人が参加し、ドライバーに啓発用のチラシなどを配った。

やまびこ運動は、行楽シーズンに入り、車で遠出する機会も増える八月を前に、毎年行われている。

今年は今月19日から25日までとなっていて、その間、街頭啓発のほか、広報車でのPRも行うことになっている。

上伊那では、今年1月1日から今日までの間に、交通死亡事故が7件発生していて、7件すべてが、高齢者が関わる事故となっている。 -

県知事選ポスター掲示板設置

今月22日告示、来月8日投票の長野県知事選挙のポスター掲示板の設置作業が15日、伊那市内で行われた。

15日は伊那市役所付近で掲示板の設置作業が行われた。

県知事選挙には現在、3人が立候補を予定している。

ポスター掲示板は伊那市全体で297カ所に設置されることになっている。

高遠町、長谷地区の設置作業は14日までに終了していて、旧伊那市内は15日と16日の2日間で設置するという。

長野県知事選挙は今月22日告示、来月8日に投開票が行われる。 -

伊那市と上田市の諏訪形区同士が交流

伊那市西春近諏訪形区は4日、上田市の諏訪形自治会を招待し、諏訪形集落センターなどで交流会を開いた。

伊那市西春近諏訪形と上田市の諏訪形会は、同じ名前の自治組織として、1979年昭和54年に友好提携していて、今年で31年目になる。

1年おきに交互に訪問し、お互いの事業について理解を深め合っている。

今回は、伊那市が招待する番で、上田側からは24人が訪れた。

一行は、小林良幸区長の案内で、秋の建て御柱で使う1の柱を見学し、近くにある諏訪神社を参拝した。

上田市諏訪形区は、市南部の千曲川左岸の地区で、戸数は800戸ほど。地区内に諏訪神社はあるが、御柱の行事は行なわれていないという。

一行は、地区内の見学を終えると諏訪形集落センターへ。伊那市諏訪形の市民が歓迎の拍手で出迎え、交流会が始まった。

伊那市諏訪形の小林区長は、「この友好関係が末永く続くことを願いたい」と歓迎のあいさつをすると、上田市諏訪形の宮下修身自治会長は、「地域を挙げて今真田幸村のNHK大河ドラマ化に取り組んでいる」として協力を求めていた。

乾杯の合図で懇親会が始まると、会場は一気に和み、酒を酌み交わしながら、お互いの近況報告や、地域の自慢や課題などの話題で盛り上がっていた。 -

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

長野県は1日から、プリンターメーカーと協力してインクカートリッジのリサイクル活動を始めた。

リサイクル活動は、「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」と呼ばれる。

プリンターメーカー6社が共同で行っていて、使用済みのインクカートリッジを回収し、再資源化する。

県は、循環型社会の構築に取り組もうと、このプロジェクトと協定を結び、県庁と合同庁舎11カ所に回収箱を設置した。

伊那合同庁舎は、2階の県民ホールに設置されている。

職場や家庭で使った使用済みのインクカートリッジをいつでも回収箱に入れることができる。

集まったインクカートリッジは、仕分けをする作業所に送られ、各メーカーでリサイクル処理されるという。 -

三六災害に学ぶ会

昭和36年6月の梅雨前線豪雨による災害、三六災害を振り返り、今後の防災対策について考えようと29日、下伊那郡大鹿村で三六災害に学ぶ会が行われた。

来年、三六災害から50年の節目を迎えることから、もう一度災害を振り返り防災対策について考える機会にしようと大鹿村や国土交通省天竜川上流河川事務所が開いた。

地域住民ら約50人が参加し、災害で亡くなった人の名前が刻まれた碑の前で手を合わせ花を手向けた。

大鹿村では大雨による土砂崩れなどで55人の命が失われた。中でも、大西山の大崩落では全壊家屋39戸、死者42人の大惨事を引き起こした。

学ぶ会では、災害体験者が当時の様子を話した。

天竜川上流河川事務所では、「来年災害から50年の節目の年。地域などと連携した取り組みを今後も進めていきたい」としている。 -

三六災害に学ぶ会 29日に大鹿村で

昭和36年6月に、梅雨前線によってもたらされた災害「三六災害」から来年で50年を迎える。

当時の経験を学び、災害に備えようと「三六災害に学ぶ会」が、29日に大鹿村で開かれる。

25日は、イベントに先立ち、天竜川上流河川事務所が記者会見を開いた。

昭和36年6月に降った大雨は、伊那谷に水害や土砂災害をもたらし、特に大鹿村では、多くの人が亡くなった。

その三六災害の発生から来年で50年となることから、今回、大鹿村で三六災害を学ぶ会を開くことにした。

当日は、三六災害で被害があった場所の現状を見学したり、三六災害の体験者の話を聞く予定。

三六災害に学ぶ会は、29日(火)の午後2時からで、大鹿村の大西公園が集合場所となっている。 -

大鹿の死亡事故受け天上が緊急安全点検実施へ

天竜川上流河川事務所は、大鹿村で今月21日、直轄の地滑り工事で死亡事故が発生したことを受け、管内で行われている直轄工事の現場で、緊急の安全点検を実施する。

大鹿村で実施していた国が直轄する地滑り対策工事の現場で、今月21日、作業員3人が倒れ、二人が亡くなった。

国土交通省天竜川上流河川事務所ではこの事態を重く受け止め、南信地区で現在実施している直轄工事の現場で緊急の安全点検を実施することにした。

点検は、管内にある7つの出張所のうち、直轄工事が行われている6つの出張所で28日から来月1日にかけて行われる。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、高遠町藤沢の藤沢砂防林工事などを点検する予定。 -

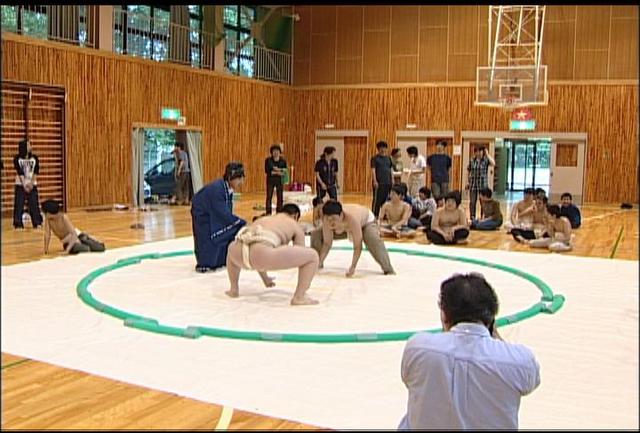

伊那養護学校ですもう大会

伊那市の伊那養護学校の生徒は21日、木曽青峰高校の相撲部と交流した。

この交流は、伊那養護学校の寄宿舎の職員が当時の木曽山林高校、現在の木曽青峰高校の相撲部を指導していた事が縁で始まり、今年で7年目。

木曽青峰高校の相撲部の生徒6人が伊那養護学校を訪れ、中学部と高等部の生徒とすもうをとり交流した。

伊那養護学校の生徒はこの日を楽しみにしていたということで自分達よりひと回り大きな体にぶつかっていた。

生徒たちは約1時間、交流をしながら相撲を楽しんでいた。 -

ドロカップ チーム募集始まる

伊那商工会議所青年部は、18日からどろんこサッカー全国大会どろカップの参加チームの募集を始めた。

今年のどろカップは伊那市東春近の休耕田で8月28日に行われる。

募集するのは、得点を競う18歳以上のガチンコリーグ24チームと仮装してプレイするエンジョイリーグ16チームで、今年は会場の安全が確認されたことなどから年齢制限を18歳から10歳まで引き下げた。

申し込みは、7月20日まで。

今年は忍者気分で自作のみずぐもでどれだけ泥の中を歩けるかを競うみずぐもコンテストも計画されていて、青年部では、サッカーをしない人もチャレンジして欲しいと多くの参加を呼びかけている。

参加費は、無料だが、事前の申し込みが必要。

忍者の水蜘蛛の術にイメージが近いかなどで審査され、賞金も用意されている。

どろカップなどに関するお問い合わせ先は、伊那商工会議所 電話72-7000。 -

保育園児 歯科保健指導実習

保育園児への歯磨き指導が11日、伊那市の公衆衛生専門学校で行われた。

11日は公衆衛生専門学校に、近くにある竜西保育園の園児39人が訪れた。

歯磨き指導は、幼児への指導方法を学ぶ実習として、毎年2年生の生徒が行っていて、17人の学生が指導した。

学生達は園児達に分かりやすいように人形劇で、「食べたら歯を磨くこと・全部の歯を磨くこと・好き嫌いしないこと」を呼びかけた。

その後園児達の口の中をチェックした。磨く前の歯を赤く染め、赤い色をおとすよう指導していた。

指導した学生は「子ども達の年齢にあった歯科教育ができるようになりたい」と話していた。 -

伊那CATVの番組「ギャラクシー賞」受賞

NPO法人放送批評懇談会が優秀な番組などを表彰するギャラクシー賞に伊那ケーブルテレビジョン制作の番組が入賞した。

3日東京で入賞番組の発表と表彰式があった。

ギャラクシー賞は、日本の放送文化の質的向上を目的に、NPO法人放送批評懇談会が行っているもので今年で47回目となる。

表彰式では優秀と認められた番組や個人、団体に楯が贈られた。

このうち伊那ケーブルテレビジョン制作の番組「上伊那の戦争遺構シリーズ・語り継ぐ満州開拓」は報道活動部門で選奨を受賞した。

この番組は、満蒙開拓青少年義勇軍として旧満州に渡った若者の過酷な運命や、遺族などの悲しみ、また当時の信濃教育会が積極的に義勇軍を送りだしていたという事実を伝えている。

放送批評懇談会からは、この番組について「伊那に住む関係者の貴重な証言を集め、歴史の事実を記録した業績を高く評価する」との選評があった。

表彰式にはNHKや民放、ラジオの関係者が集まり情報交換なども行われた。

今回ギャラクシー賞に入賞した作品のうち、ケーブルテレビ局制作のものは「上伊那の戦争遺構シリーズ」が唯一で、ケーブルテレビ局の受賞は過去47回の歴史の中で3社目となる。 -

「救急医療部会」初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、「救急医療部会」の初会合が3日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村や公立3病院の担当者、上伊那医師会から17人が集まった。

救急部会は、▼上伊那の救急医療体制の在り方▼救急医療機器の更新と充実について検討する。

上伊那の救急医療体制については、公立3病院が機能を分担し、連携による新たな体制づくりをめざす。

伊那中央病院は、高度な処置が必要な患者などに対応する3次救急医療の拠点として整備を進める。

手狭となっている「救急医療センター」を拡充するほか、集中治療室などのベッドを5床ほど増やし、救命救急センターとしての機能を持たせる。

現在、上伊那では昭和伊南総合病院が救命救急センターに指定されているが、部会では、全体の事業計画の中で示された「中病を救命救急センターに指定すること」を前提に検討を進めている。

昭和伊南総合病院と辰野総合病院は、2次救急から回復期の医療を維持・充実させる。

初期救急、2次救急、3次救急の対応を体系化し、それを一元的に管理する機能を中病にもたせる。

地域医療を伊那中央病院に一元化させるためのシステム等については、次回の部会で検討される予定。

事業費は、およそ4億8300万円を見込んでいる。

救急医療部会の会議は、次回は7月に開かれる予定。 -

三浦輝峰さん肖像画・風景画展

伊那市出身の画家、三浦輝峰さんの肖像画・風景画展が、坂下のはら美術で開かれている。

会場には朝の伊那谷を描いた風景画や、大小様々な肖像画などの油絵60点が並んでいる。

三浦さんは伊那市富県出身の68歳で、現在は佐久市に住んでいる。

伊那市での個展は2年ぶりで、はら美術では3回目となる。

20歳の頃から趣味で肖像画や風景画を描き始め、2003年には全日本肖像美術協会展で内閣総理大臣賞を受賞した。

この三浦さんの肖像画・風景画展は、8日火曜日まで伊那市坂下のはら美術で開かれている。 -

南アルプス食害対策協議会

南アルプス食害対策協議会が2日、伊那市役所で開かれ、シカを防ぐための柵の設置やその効果についての検証など本年度の事業計画が決まった。

協議会には関係市町村などの委員13人が出席し、高山植物をシカの食い荒らしから守るための方策について協議した。

本年度も信州大学農学部と連携して柵を設置しその効果について検証するほか、シカの行動範囲などについて調査することが決まった。

また高山植物保護などの啓発リーフレットの作成や食害対策の事例などを紹介するシンポジウムを開催する。

協議会ではほかに中部森林管理局生態系管理指導官の元島清人さんが、南アルプスでシカの被害を受けている貴重な植物について話をした。

元島さんは「確認した貴重な植物70種のうち30種に被害があった。植物を守るために、植生状況の把握とシカの密度管理が必要だ」と話していた。 -

子ども手当 上伊那でも支給の準備

子ども一人あたり1万3000円が支給される、子ども手当の支給が1日から全国の一部の自治体で始まった。

伊那市、箕輪町、南箕輪村では今月15日に支給される予定。

伊那市役所では支給の対象となる約5500世帯に向けた現況届や支払通知書の発送準備が行われている。

子ども手当は中学3年生までの子供一人あたり、月1万3000円が支給され、15日に4月と5月分が銀行口座に振り込まれる。

これまで児童手当を受給していた世帯には自動的に支給されるが、中学生のいる世帯や所得制限で受給していなかった世帯は新たに申請が必要となる。

箕輪町では約2500世帯、南箕輪村では約1600世帯が支給の対象となっている。 -

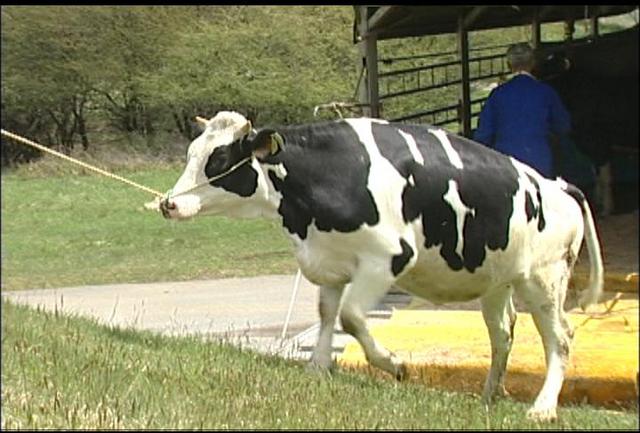

入笠牧場で牛の放牧

伊那市高遠町の標高約1600メートルの入笠牧場で1日から、牛の放牧が始まった。

初日の1日は上伊那や下伊那、諏訪地域から約60頭の牛が運ばれ、放牧された。

放牧された牛は、ホルスタインや和牛など6カ月以上の牛。

放牧は、毎年この時期に行われていて、農家の労働負担の軽減や牛の足腰を鍛えるために行っている。

集められた牛は、1頭ずつ健康状態のチェックや、病気にならない為の予防接種が行われた。

去年多かった鹿などによる食害は今年は少なかったものの、天候不順により草の長さが短いという。

今年は宮崎県で起きた口蹄疫についての対策もとられた。

入笠牧場へ出入りできる3カ所のゲートすべてに石灰が敷かれた。

また牧場を訪れる人に対しての餌やりや、牛や豚に接触する際の注意などが書かれた看板も設置された。

1日放牧された牛は10月上旬までこの牧場で過ごす。

放牧の受け入れは2日も行われ、60頭ほどが運び込まれる予定。

301/(金)