-

奥村憲さんが個展 伊那谷の自然の素晴らしさ描く

伊那市中央区の洋画家・奥村憲さん(64)の個展は6月5日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。7回目を迎える恒例の展示会。油彩、水彩、パステル、鉛筆、クレヨン画の23点を飾っている。

伊那市から望む中央、南アルプスを各種技法で写実的に描いた絵と、ここ5年間ほどで取材した北海道、神奈川県、奈良県などの日本各地の風景を対比して展示。「経ヶ岳とコヒガンサクラ」「南アルプス風景」などの作品が並ぶ会場は、伊那谷の自然の素晴らしさが実感できる。

愛知県岡崎市生まれで、退職後の00年に横浜市から伊那市へ転居。画歴は41年で、伊那谷の四季折々の風景を中心に油絵で描いている。奥村さんは今後「アルプスの連山の雄大さを表現できる油絵の100号サイズの大作をシリーズで製作したい」と意気込んでいる。

土・日曜、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。入場無料。 -

独特の伊那節を広めよう

伊那市の富県公民館(伊藤恒良館長)主催の今年度初の教室「富県正調伊那節踊り教室」が26日夜、同公民館で始まった。区民や高遠町、美篶のほか、箕輪町、南箕輪村などから32人が受講。富県独自の伊那節を広めようとの企画に、各地からの注目が集まっている。

区内の南福地、北福地に伝わり、それぞれで保存している「富県正調伊那節(踊り)」。地元小学校では運動会で児童たちが踊るのが習慣になっているが、両地区以外の大人には馴染みがないため、周知しようと企画した。

この日は、出だしの振付けなどが異なる両地区の踊りや歌い方を、それぞれの保存会員らが実践披露。受講生は、それらの微妙な違いをメモに取ったり、歌をテープカセットに録音したりと熱心に学んだ。

伊那公民館事業で地元民謡を学んでいる小林わかなさん(48)=伊那市上新田=は「2種類の踊りがあることは聞いていたが、1、2回では違いが分からない。富県の伊那節を学ぶ機会は今までなかったので、しっかりと覚えたい」とメモを走らせていた。

講座は毎月第4金曜日の午後7時縲・時で、来年3月までの全11回。次回からは本格的に歌と踊りを学習。8月ころから、希望者によって、同伊那節の三味線や太鼓の演奏方法を学ぶ。

受講希望などの問い合わせは、富県公民館(TEL72・2318)へ。 -

陶芸家・岡重利さんの個展 ベル伊那30日まで

金沢市で作陶活動をする陶芸家・岡重利さんの県内初の個展は30日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

花器、酒器、茶器のほか、マグカップや皿などの生活食器など計約80点を展示販売。青瓷、米色瓷を中心に、水差しにガラス蓋を調和させた作品など、清涼感あふれる展示会になっている。

1300度の高温で焼き出した作品は、冷やした時の上薬のひび割れが、独特の味わいを演出している。また、赤色を出すための上薬は金を使用し、やわらかく、上品な色で表現されている。

関係者は「今後、注目が集まる陶芸家なので、ぜひこの機会に足を運んで見にきてください」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時) -

藩主末裔ら集い全国藩校サミット開催

全国藩校サミットが27日、幕末の高遠藩校・進徳館のあった伊那市高遠町で開かれた。藩校のあった東北から九州まで24藩の藩主の末裔や藩校関係者をはじめ、地域住民ら総勢400人が参加。「進徳館精神を今、そして未来に」をテーマに、パネルディスカッションや講演などを通して、藩校教育の歴史と伝統を今後の教育や地域づくりに生かす方策を探った。

「文武両道」といった藩校精神に基づく教育の推進を行っているなど、現在、各藩校の伝統を継承し、活動している学校や団体の代表者11人がパネリストとなり、実践内容や今後の展望を発表。「先代の残した心の財産をもう一度見つめ直し、いかなる時代にも人間の本質を問い直すことが大切」と強調し、「地域づくり、人づくりの核となるような活動を進めたい」などの意見があった。

実学を重視した進徳館教育を実践する地元の高遠中学校の生徒と高遠高校の教諭が総合学習の活動内容を報告したほか、信州大学の笹本正治教授や二松学舎大学顧問の石川忠久さんがそれぞれ講演した。

このうち笹本教授は進徳館の心を現代に継承している高遠地域の活動を紹介。現代教育について「過去を軽く見すぎて、歴史の積み重ねの上に立っていることを忘れている」と指摘。「遠い未来を見つめながら遠い過去を振り返らなければいけない。先人たちの思いを受け継ぎ、難しいことをやる前に、まずは足元を固めることが大事だ」と主張した。 -

市民バザール06開催

地域でさまざまな活動に取り組む人が一同に会する「市民交流バザール06」が28日まで、伊那市駅前ビル・いなっせで開かれている。子育てや国際交流、環境、健康などさまざまな分野で活動する34団体の特色あるブースが並び、訪れた人を楽しませている。

市民同士の交流や情報交換を目的とした取り組みで3年目。今年は、総合学習で通り町の活性化について考えてきた伊那小学校の剛組も参加した。児童らは6班に分かれ、通り町にかんするクイズを出題するブースや、牛乳パックなどで作った商品が並ぶブースなどを出店し、会場をにぎわせた。

里山の園舎で野外活動を中心とした保育に取り組む「はらぺこ保育園」のブースには、子どもと母親らが作ったせんべいや木のおもちゃなどが並んだ。

1日目の夕方には、今年初めて企画した行政関係者との交流会を開催。交流を深めながら協働の方向性を共に考えた。

午前10時縲恁゚後4時。 -

風力発電をやめさせる会が入笠山周辺で勉強会

2つの風力発電事業が計画されている入笠山周辺で27日、現地勉強会「風車建設予定地を知ろう・歩こう」があった。地域住民ら100人以上が集まり、建設計画の概要など解説を受けた。

伊那谷や諏訪地域の山岳愛好団体や野鳥の会など15団体でつくる「入笠山周辺の風力発電をやめさせる会」(伊藤精晤会長)が、風車建設を知ってもらおうと一般にも呼びかけた。

伊藤会長は「自然に恵まれた環境で、開発が起こると思わなかった」と戸惑いと心配の思いを語り、計画を阻止する会結成に至った経過を交えながら「現場を確かめ、住民自身が判断する活動になれば」とあいさつした。

やめさせる会メンバーらが風力発電事業計画概要のほか、地質の複雑さや猛きん類の生態などをそれぞれ説明。

現地は霧に包まれ、風車が立つ尾根は見られなかったが、風況調査の場所や風車土台の大きさをメジャーで測って確認した。

また、高座岩を見学する歴史遺産など3グループでの分散会もあった。

伊那山仲間の女性(52)=箕輪町=は「自然エネルギーでいいと思っていたが、自然が破壊され、風車を建設してもそのあとに残るものがある。一度壊したものは、容易に元へ戻すことはできない」と話した。

風力発電事業は、入笠山縲恷ュ嶺高原の尾根上と入笠山縲恷ナ平峠縲恚熨サの尾根上に計画されている。 -

シカゴでインディペンデント映画制作に取り組む

伊那市美篶出身

梶野純子さん(32)

映画には、多くの人の心を動かしたり、何かを訴えたりすることができると信じているんです竏秩B

米国シカゴで、大手映画会社に依存しないで制作・配給する“インディペンデント映画”を撮影している。ハリウッド映画などと異なり、監督の感性や個性がそのまま表れた作品が多く、最近は注目を集めている。

現在は、沖縄の米軍基地問題を扱った作品の制作準備をしている。日本では常に関心を集める深刻なテーマだが、米国では問題の存在すら知らない人も多い。深刻なテーマを形にするまではかなり時間がかかった。現地、沖縄では「そんな映画作らないほうがいいんじゃないか」と言う声もあったが、「作ってほしい」という強い要望もあった。そんな人たちの思いが制作を後押しした。

「映画を通して、多くの人がこの問題を知ることができる。認知されなければ、問題はずっと起こってしまうと思うんです」 -

レモンガスグループの「レモンクラブ」とJA上伊那が田植え交流

上伊那農業協同組合(JA上伊那)と米の出荷のかんする新たな提携を結んだ「レモンクラブ」の約20人が27日、伊那市美篶の水田などを視察に訪れた。

レモンクラブは、レモンガスグループ(本社・東京都、赤津一二社長)が、顧客などから募集して結成したグループ。サービスを顧客に還元する取り組みの一つとして、良質な水や、自然とふれあえる機会を提供しており、今回は新たな取り組みとして良質な米を会員に販売すること企画。伊那市美篶地区の米だけに限定して提携を結ぶことなった。

また「消費するだけでなく、田植え、稲刈りなどの自然とふれあう機会も提供しよう」と、今回の視察を依頼した。この日は東京都や神奈川県の会員20人が参加。秋に出荷される予定の米について説明を受け、稲の一部を植えた=写真。

今回の提携で米を購入する会員は150縲・00人。事前に試食を提供したが、反応は好評だったという。 -

県伊那合同庁舎職員が恒例清掃活動

5月30日の「ごみゼロ運動の日」に合わせて、伊那市の県伊那合同庁舎の職員らが24日、庁舎周辺で清掃活動をした。

例年より作業範囲を拡大。約50人の職員が4班に分かれ、約1時間かけて道端に落ちているごみを拾った。たばこの吸い殻や紙くずといった可燃ごみが目立ち、ダンボールや飲料水の瓶も多かった。

清掃活動には、作業姿を市民に見てもらい、環境問題や美化活動への意識を高めてもらう狙いもある。職員らは、昨年度から週1回、早朝ごみ拾いとして庁舎周辺の清掃活動にも取り組み、環境美化に努めている。 -

園児の安全を守る活動推進

伊那市立保育園の各保護者会代表と園長でつくる市保育園保護者連合会(牛山健一会長)の本年度理事・代議員会は24日夜、市役所で開き、06年度事業計画案などを承認した。

牛山会長はあいさつで「保護者が一つになれば保育問題の解決の糸口を見つけることができると思う。連合会は各保育園の発展につなげる役割があり、園児のためになることをやっていきたい」と述べた。

本年度は、園児の安全と生命を守る運動を中心とした保育事業の推進を図る。チャイルドシートの着用率が低いことから、保護者の交通安全に対する意識の高揚を図るため、着用率アップ運動を展開する。各保護者会と園で具体的な内容を検討して進めていく。

旧市内各地区の交通安全協会が昨年7月、各保育園前で抜き打ちでしたチャイルドシートなどの着用調査の結果、各園の着用率は10%台縲・0%台と大きな開きがあった。

市の補助金の見直しにより本年度、連合会への補助金が無くなったことで、計画している研修や意見交換会、機関誌「いな保育」の発行、講演会などの事業内容を見直して対応していく。

市立保育園は本年度、新市発足に伴い高遠と長谷の4園が加わって計28園となり、名称も「保育所」から「保育園」に統一。連合会も新生として気持ちを新たに「乳幼児の幸福をはかる」ために積極的に活動していくことを確認し合った。 -

県地震対策強化地域連絡協議会が総会

県地震対策強化地域連絡協議会の06年度総会が25日、伊那市役所多目的ホールであった=写真。本年度の事業計画や予算などの3議案を原案通り可決、承認した。

東海地震にかかわる地震防災対策強化地域に指定された県内の25市町村で組織する協議会。市町村相互の連携を図り、地域防災対策の強化を推進することを目的としている。

03年度から2年間を任期とし、下伊那、上伊那、諏訪の順番で会長を交代。会長の小坂樫男同市長は「いつくるか分からない東海地震に備え、常日ごろから地震に対する対策のための研修、予行演習が必要」とあいさつした。

本年度事業計画は、地震防災対策の強化と推進、関係市町村の相互連絡と情報交換、関係各機関との相互連絡調整、地震災害にかかわる研修会等の実施竏窒ニした。

総会後は、神戸市都市計画総局区画整理部の中山久憲部長を講師に招き、「阪神・淡路大震災竏註k災被災地最前線の半年間」とした講演を聞いた。

中山さんは地震の怖さを、同時多発した大規模火災の消火状況、木造建物の全壊率、死亡者の死因別割合などの資料を交えて説明。「災害は忘れたころにやってくる。日ごろからの備えを忘れないで」と、同地震から学んだことを語った。 -

美和ダム洪水バイパス施設 建設工事が技術賞

国土交通省・三峰川総合開発工事事務所(伊那市)の事業「美和ダム洪水バイパス施設建設工事」が、ダム工学会賞の技術賞を受けた。同事務所としては初の受賞。設計、施工に当たった共同企業体と3社の共同受賞となった。

技術賞はダムの設計、施工、維持管理でダム技術の発展に貢献した団体に贈られる。05年に完成した全国の工事の中で、9事業が選ばれた。

同工事は本格的にダムに採用された全国で初の事業で、ダム湖に土砂が堆積(たいせき)しないよう、分派堰(ぜき)とトンネルで洪水時の濁流をダム下流へ流す仕組み。トンネル内の底盤工事の工期短縮や工事の環境、安全確保のための工法も評価された。

18日、東京であった「第16回ダム工学会通常総会」で賞状を受け取った。関係者は「美和ダムが恒久的に安心、安全に使われるよう建設した事業が評価されてうれしい」と喜んでいる。 -

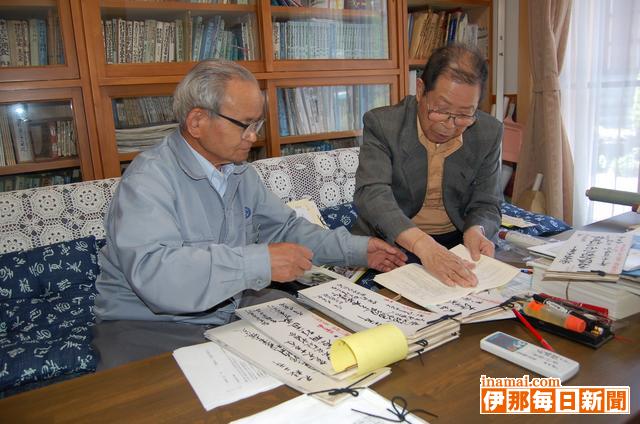

高遠藩主鳥居忠春の知られざる功績

古文書解読の久保村覚人氏が末裔と対面へ

きょう全国藩校サミット会場で

・ス悪政・スのイメージが強い高遠藩主鳥居忠春公(在城1636竏・662年)が、実は新田開拓や井筋開削に深い理解を示していたことを古文書から読み取り・ス善政・スの事実を広く世に伝えようとしている伊那市文化財審議委員で伊那古文書研究会長の久保村覚人さん(78)=伊那市荒井区=と、鳥居家16代当主の鳥居明さん=鎌倉市在住=が27日、伊那市内で初めて顔を合わせる。鳥居さんは伊那市高遠町で27、28日に開く「全国藩校サミット」に参加するため来伊。「悪政の面だけが伝わっていて気の毒」とする久保村さんと感激の対面となる。

鳥居氏は、保科正之公と交代する形で山形から高遠へ。減封された石高を回復させるため幕府の御用に励むあまり、領民には過酷な年貢を課すなどの悪政を施したとする史書が多い。

久保村さんが解読した鳥居氏・ス善政・スに関係する主な古文書は台帳2冊。いずれも十数年前に荒井区の旧家で見つかった。

一冊には、当時の西伊那部村(現伊那市荒井区・西町区・小沢区など)の荒地を「家中新田(かちゅう・しんでん)」の技法を使って農地に変えた功績が、もう一冊には伊那市の小沢川水系の最大井筋「原田井」を開削した経緯が記されている。

久保村さんによると、「家中新田」は当時の信濃国内では初めて導入された開発技法で、家老らに荒地の開発を一任し、新たな農地から得られた収益の一部を藩に納めさせる仕組み。「努力しただけ自分たちの報酬になるところは、今の地方分権の構造に似ている」と久保村さんは説明する。

そのほか、高遠領と飯田領の境界をめぐって70年続いた紛争を鳥居氏が解決したことを示す古文書や絵地図(いずれも写し)も久保村さんが保管している。

久保村さんはこれらの資料を基に鳥居公の功績を郷土誌などに発表してきたが、郷土史家の矢島太郎さん(79)=伊那市美篶=の仲介で一昨年、高遠藩筆頭家老として鳥居公に尽くした高須源兵衛の子孫で、いまだに鳥居家とは家族同然の付き合いをしている高須信昌さん(85)=佐久市在住=との文書での交流が始まった。

久保村さんは「地元では鳥居忠春公のイメージは良くないが、古文書資料でそれが変わればありがたい。悪政の判断資料の一つに挙げられている『徳川実記』の関係記述部分を疑問視する説もある」としている。

8月には鳥居、高須両家が再び伊那を訪れ、忠春公が開削した原田井を久保村さんの案内で視察する。 -

ファミリー・サポート・センター 順調な滑り出し

伊那市は4月、地域で子育ての助け合いをする組織「ファミリー・サポート・センター」を立ち上げた。利用は25日現在で、延べ77件と順調な滑り出しとなった。

サポート・センターは、子どもの一時預かりや送り迎えなどのサービスを有償で提供することで、安心して子育てができる環境を整えるもの。市役所内にセンター事務局を設け、子どもを預ける依頼会員から申し込みを受け、協力会員に依頼するしくみ。

登録は、子どもを預かる協力会員が15人、子どもを預けたい依頼会員が23人。

これまで依頼会員のうち3分の1が保育園の送り迎え、PTA活動への参加、母親らの病院での受診などの際に利用するものがほとんどだった。件数は4月が41件、5月が36件。

依頼会員から「子どもが慣れるか心配だったが『大丈夫』と言ってもらい、安心して預けることができた」「子どもも楽しく遊んでいる」と感謝の言葉が寄せられているという。

協力会員が市街地にかたよっていることから、市はできるだけ広い範囲で集めたいとし、登録を受け付けている。

協力会員は、原則として自宅で保育できる心身健康な20歳以上。特別な資格は必要ないが、市が開く事前講習会を受講することが条件。講習会は6月22日縲・月19日の6日間で、子どもの発達と遊び、交通安全、救急法、食事などを学ぶ。いずれも午後6時から。

子どもの対象は、市内に在住する生後3カ月縲・2歳。利用料金は月縲恣y曜日午前7時縲恁゚後7時が700円、それ以外の時間帯・日曜日・祝日・年末年始が800円。きょうだいの場合、2人目から半額となる。宿泊はしない。

問い合わせは、子育て支援課子育て支援係内の事務局(TEL78・4111内線2322)へ。受け付けは月縲恚燉j日午前8時半縲恁゚後5時15分。 -

アンサンブルでウサギ生まれる

知的障害者通所授産施設と重症心身障害者通所授産施設を併設する伊那市西箕輪の「アンサンブル」(小椋年男代表)でこのほど、ネザーランドドワーフウサギ3羽が生まれた=写真。昨年5月の開所以来初めてのこと。飼育してきた利用者やスタッフは、子ウサギの誕生を喜んでいる。

知的障害者が働きながら地域の中で生活していく場として開所した同施設には現在、23人が通所しており、クッキーづくりやカフェレストランでの接客、野菜づくりなどに励んでいる。

ウサギの飼育は3人が担当で、ネザーランドドワーフを含む3種類9羽を育ててきた。最初は手をかまれることもあったが、今ではだいぶ慣れ、トリミングも上達してきた。

一緒に飼育をしてきたスタッフは「初めてのことで緊張したが、きちんと育って良かった」と話す。

生まれたウサギは今後、1万円前後で譲り渡す予定で、ほかの種類についても徐々に繁殖を試みたいとしている。

ウサギの譲渡希望者はアンサンブル(TEL71・8622)へ。 -

かんてんぱぱで粘土&デコラティブペイント作品展

鮮やかな粘土クラフトやトール(デコラティブ)ペイント作品が並ぶ「くらふとハウスMa夢20周年記念作品展」が28日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。作者の個性が表現された人形や花など約千点が、訪れた人を楽しませている=写真。

出品者は上伊那を中心とする30代から70代の主婦50人。全国創作粘土協会作品展などでグランプリを獲得した伊那市の篠原誠子さんの生徒や孫弟子による合同展で、毎年1回開いてきた。

紙粘土、樹脂粘土でつくる粘土クラフトは、一つの塊から好きなものを自在に表現できる魅力があり、西洋人形、日本人形風のかわいらしい作品から、独特な色付けで銅製品の質感をリアルに表現したものなどが並ぶ。

トールペイントでは、子どもが昔習っていたバイオリンなど、思い入れの強い品物に描いた作品もあり、新たな楽しみ方を提供している。 -

伊那市子育て支援センターで講座始まる

伊那市の子育て支援課は23日、西町区城南町の竜南子育て支援センターで本年初めての子育て講座「離乳食から幼児食へ」を開いた。市内の未就園児とその母親の7組が訪れ、食事にかんする知識を学び、悩みなどを同支援課の栄養士らに相談した。

この日は、離乳食や幼児食の味付けや堅さの目安、箸の持ち方のコツなどを栄養士が説明。食材の好き嫌いの悩みについては「周りの大人が『おいしい』と食べれば、子どもはまねをして食べる」と助言した。

生後1歳5カ月の長女・光璃ちゃんと一緒に訪れた、風間裕子さん(37)=伊那市境=は「娘が小麦粉のアレルギーなので、米粉を使ったパンケーキの作り方を聞いてみたい」と栄養士に直接、相談をしていた。

子育て講座は親が子育てについて学んだり、親同士の交流を深める場。来年3月まで、市内3カ所の子育て支援センターでそれぞれ月1回、計33回の講座を予定している。

30日は、上の原子育て支援センターで「つくってあそぼう」をテーマに簡単な手作りおもちゃで遊ぶ。問い合わせは市子育て支援課(TEL78・4111、内線2322)へ。 -

陶芸家宮崎守旦さん県内初の個展

1999年、伊那市高遠町芝平に築窯してから、県内では初となる、陶芸家・宮崎守旦さん(58)の作陶展は28日まで、同市西春近のかんてんぱぱホールで開いている=写真。

ろくろと石膏(こう)型などで作った花器、酒器、茶器のほか、湯のみ、小皿などの食器、合計100余点を出品。左右対称ではない、独自の形を追求した作品に来場者の足が止まっている。

つぼを成形した後、半分に割って作った「二彩片口鉢」や携帯用の酒器「呉洲抱瓶」、直径60センチの大作「泥刷毛目大皿」など、既製品とは違う人の手で作った味のある作品ばかりが並ぶ。

宮崎さんは東京都青梅出身。地元に築窯するが「作陶を続けるなら山間の場所がよい」と工房を芝平に移し、作陶歴は30余年。今後は「ろくろでなく、てび練りで自分なりの形を表現していきたい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

高遠町共同作業所・売店にコーヒーショップ開所

伊那市高遠町の高遠城址公園にある高遠閣で売店「にこにこショップひだまり」を運営している町共同作業所が店内の一部に喫茶コーナーを設け24日、開所式をした。

売店は精神障害者の社会復帰を目指して、04年4月にオープン。県の補助を受け約400万円で店内の一部(20平方メートル)を喫茶コーナーに改装した。

メニューはコーヒー(300円)とクッキーで、リンゴジュースも加える予定。これまでに専門家からコーヒーの入れ方などの指導を受けてきた通所者たちが交替で職員と一緒に業務にあたる。

式には関係者約50人が出席し、テープカットなどをして祝った。高遠町社会福祉協議会の伊東義人会長は「通所者と観桜客のふれあいを通じて、早く社会復帰できるように願う」とあいさつ。

通所者を代表して丸山しずえさんが「衛生面に気をつけ、お客さんにおいしいコーヒーを飲んでもらえるように一生懸命頑張りたい」と決意を述べた。

営業は11月末までの予定で、時間は午前9時30分縲恁゚後3時(日、月曜日、祝日は休業)。 -

伊水会書展

上伊那を中心とした書道家46人による第27回伊水会書展が26日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。漢文などをテーマとした古典的な書から、現代的な前衛作品まで約140点が、訪れた人を楽しませている=写真。28日まで。

額装や軸装などが中心で、うちわに思い思いの言葉を書きとめた作品もある。現代の人にも楽しんでもらえる展示会にしたい竏窒ニ、文字数の少ないものや、日々の日常を綴(つづ)った朗らかな作品なども、多く並べた。

また、「十七帆を書く」をテーマに、東信の時代の書家・王義之の叢書を写した臨書も展示する。

文字の形を崩すことで、その言葉の意味を表現する前衛作品には、抽象芸術を思わせる面白い作品が多い。

伊水会の主宰・千葉耕風さんは「墨の濃淡まで楽しめる展示会。作品を通して作者の思いを感じてほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時半(最終日は午後3時半まで)。 -

伊那市出身の女性がシカゴでインディペンデント映画の撮影に取り組む

米国シカゴでインディペンデント映画の制作をしている伊那市出身の梶野純子さん(32)が、米軍の基地問題をテーマとした新作の撮影を沖縄で進めている。企画立案から撮影までを手掛ける作品は2作目。米軍の暴行によって傷ついた少女が10年後、事件の当事者だった兵士の子どもを誘拐する竏窒ニいう同作品は、最初は復讐のために子どもを誘拐した主人公が、誘拐した子どもとのかかわりを通じて徐々に自己回復していく物語。さまざまな思いが交錯するこのテーマを形にするまでには、6カ月を要したという。

やりたいことを見つけるために日本の大学を中退して渡米した梶野さんは、現地で出会ったインディペンデント映画に魅了され、インディペンデント映画を撮影している監督に頼み込んで弟子入り。大学でも映画学科へと編入し、撮影のノウハウを学んだ。卒業後は他人の脚本に基づく作品を撮影していたが「自分の思いを精一杯伝えたい」と脚本から自身で手掛けた作品を制作することを決意した。

「アメリカ映画だけど日本人を主人公にしたかった」という第1作は、ブルースを歌うために単身でシカゴに渡った日本の女の子を主人公としたコメディータッチのミュージカル「Homesick Blues(ホームシックブルース)」。ろくに言葉も通じない中、厳しい現実に直面する彼女だが、持ち前のバイタリティーとさまざまな人との出会いを通して成長していく。

同作品の短編版はシカゴ国際映画祭、ハワイ国際映画祭など、さまざまな映画祭で入選し、話がまとまり次第、長編版の制作を進めていく。

新作については「映画を通して改めてこの問題を提起するだけでなく“消耗品”という感覚でとらえられている米軍兵士の社会的背景まで踏み込みたい」と熱意を語る。

現在梶野さんは、両作品への支援を求めており、「出身地である上伊那からぜひ協力してもらえれば」と話している。また、完成作の地元上映にも意欲を見せている。

問い合わせは、junkokajinojp@yahoo.ne.jpまで。

【インディペンデント映画】大手の制作会社や配給会社に依存せずに制作・配給される映画。 -

サカイヤ銘版が社名サカイヤに変更

自動車用内外装パネルなどを製造するサカイヤ銘版株式会社(本社・埼玉県、堺谷昭社長)は6月1日より、社名を株式会社サカイヤに変更する。

社名変更は会社の規模拡大、業務内容の変化に伴ったもの。製品加工にかかる同社オリジナルの技法などが市場で高く評価され、国内の主要自動車会社のほとんどが、同社と取り引きをしている。

1989年には、立地条件の良い伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に伊那工場を設立。現在は約70人の従業員。自動車用表示パネルやキーレスエントリーの外装などを製造しており、収益は年々拡大している。 -

遠照寺・色鮮やか大輪 ボタン見ごろ

伊那市高遠町山室の遠照寺(松井教一住職)のボタンが見ごろを迎え、色鮮やかな大輪の花々が華麗に咲き競い、来場者を魅了している。

遠照寺によると、冷え込みなどの影響で例年より1週間遅く、最盛期は今週末ごろになる見通しで、6月初旬まで楽しめる。

毎年訪れているという上田市の玉井孝さん(74)、清美さん(73)夫婦は「きれいだし、種類も多くて見事なボタン。素晴らしいね」と話していた。

松井住職の母が先代をしのび、24年前に3株を植えたのが始まり。現在では170種類・約2千株に増え、「ボタン寺」として知られる。毎年、上伊那をはじめ、県内外から約5千人が訪れるほか、アマチュアカメラマンにも人気を集める。

入園料は高校生以上400円(団体20人以上は割引)。問い合わせは、遠照寺(TEL94・3799)へ。 -

伊那東郵便局 季節の花でやすらぎ演出

伊那市中央区の伊那東郵便局ロビーで6月9日まで、華道家元池坊伊那支部中部ブロックの青年部らが、生け花を飾り付けている。局内はスズランなどの花で彩られ、利用客を楽しませている。

青年部の花の展示奉仕は、10年以上続く年間活動の一環で、公共機関に花を飾り、地域の皆さんの気持ちを和らげたい竏窒ニの思いで始まった。

期間中は、青年部の市内在住会員でつくる中部ブロックのメンバー約10人が交代で2作品づつを展示。花は会員の庭先に咲くスズラン、コデマリなどの季節の花を中心に、チョコレートコスモス、レースフラワー、カラーなどが並ぶ。

会員の一人の平澤佐和子さん=伊那市中央区=は「花で局内を明るくしたい。利用客の方の心がいやせたら」と話した。

土・日曜日、祝日は休み。午前9時から午後5時まで。 -

伊那小2年生 保護者と一緒に「ドラゴン踊り」練習

伊那まつり(8月5、6日)の市民おどりに参加する、伊那小学校2年生・太陽っ子学年(4クラス、126人)と保護者らは23日の参観日、本番で披露する「ドラゴン踊り」の練習を一緒にした。

5月中旬から当日までの間、児童たちは総合学習の時間を使い全10回の練習、保護者は夜間に全4回の練習をする。本番は総勢約300人で連をつくり、伊那市の中心商店街などを練り歩く。

伊那まつりおどり振興会のドラゴン踊り指導員、山岸洋子さん=同市上ノ原=が児童たちにも分かりやすいよう、「太陽」「月」などの形に例えて振付けを指導した。

小牧弘季君(7つ)は「いっぱい練習して踊りをばっちりにしたい」と本番に向けて熱中。母親の千詠子さん(35)は「保護者と子どもたちで一緒に踊れるのが楽しみ」と練習に励んでいた。

山岸さんは「自由に伸び伸びと自分を表現することを楽しんでほしい」と話していた。 -

伊那市の市章デザイン決まる

伊那市の市章選考委員会が24日、市役所であった。候補作品5点の中から、伊那市の美しく豊かな自然を表現した作品1点を決めた。今月中に市長が告示し、決定する。

選考委員は、識見者(公募作品から5点に絞り込んだ市章候補選定委員)、市議会議員代表ら6人。

選考委員会は非公開で、委員は市章候補選定委員会の経過を聞き、全世帯に配布した住民アンケートの結果を参考にしながら、意見を出し合って1点を決めた。

採用作品は、住民アンケートの結果で2番目に多かったもので、1番多かった作品は「山の鋭利がきつく、バランスがとりにくい」とし、市章候補選定委員会で21点から5点に絞る段階で最も支持を集め、まとまりのあるデザインに落ち着いた。

協議後、小坂市長は「満場一致で決まった。色々な観点から、二つのアルプスや三峰川・天竜川などが表現され、色彩も豊か」と採用理由を述べた。

採用されたのは、伊那市高遠町のデザイナー伊沢亮之さん(30)の作品。二つのアルプスを青色、桜の花びらをピンク色、天竜川と三峰川を白色、その下に広がる大地を緑色でまとめ、輝かしい未来への発展の意味を込めた。

7月中に開く新市発足記念式典で表彰する予定。

採用作品(最優秀賞)1点には20万円、候補作品(優秀賞)4点に2万円を贈る。

アンケート結果は25日、市のホームページで紹介。

市章は、市旗、バッチ、封筒などに使用する。 -

日本棋院上伊那支部が総会と囲碁大会

日本棋院上伊那支部(会員約80人、神田福治支部長)は21日、06年度総会と記念囲碁大会を伊那市西春近のサンライフ伊那で開いた。大人から小学生まで約40人が参加し、日ごろ鍛えた腕を競い合った。

本年度同支部は、子どもを対象とした囲碁教室の充実強化などに取り組みながら、会員相互の親ぼく、棋力向上に努めていく。ジュニア世代に囲碁を浸透させることで、その親にまで囲碁に親しむ機会をもってもらいたいと考えている。

囲碁は相手の動きを読みながら自分の出方を考えなくてはならないため、子どもの情操教育にも効果を発揮し、社会に出たときの立ち居振舞いを身に付けることができるという。

記念大会は、3段以上のA級、2級以下のB級に分かれて一人5戦ずつ対戦。鋭い指し手で対戦相手の大人を負かす小学生棋士もいた。

対戦結果は次の通り。

◇A級(25人)(1)松井幹雄(4段、辰野高校2)(2)知久善明(3段、東部中1)(3)八木敏雄(3段)(4)荻原理機弥(5段)

◇B級(15人)(1)田中千翔(1級、西春近北小6)(2)山崎洸(7級、南箕輪小6)(3)保科信雄(初段)(4)田中宏道(5級、西春近北小2) -

伊那部宿を考える会が定期総会

伊那市西町の伊那部宿跡の調査研究、管理にあたる伊那部宿を考える会(会員108人、田中三郎会長)は21日、伊那部宿集会所で総会を開いた。

同会は昨年4月から、全面改築が終了した旧井澤家住宅の一般公開をしてきた。夏休み中の8月には400人を超える利用があったものの、秋から冬にかけては月当たりの利用が100人を割る時もあり、利用者の少なくなる時期をどうするかが課題の一つとなっている。

そのため本年度は、旧井澤家住宅でのはた織り実演などに取り組み、特に利用の少ない小中学生の利用を増やすことを目指す。

はた織り機は市内の民家から譲り受けたものを使用する予定。小中学校の体験学習がある7月ころから実演を始めたいとしている。

また、昨年に引き続き文化祭、骨董市などの催しを多数企画し、集客増員を目指す。 -

社会福祉協議会の合併調印式

旧伊那市、高遠町、長谷村の社会福祉協議会の合併調印式が23日、伊那市の福祉まちづくりセンターであり、3社協の会長が合併にかかる協定書と契約書に調印した。

1市町村に1社会福祉協議会の法律に伴い3社協は、05年4月に合併協議会を発足。今年10月の合併を目指して、事務事業や介護保険事業の調整してきた。今月末には設立当初役員による役員会を発足し、正副会長を決定する。県への合併申請は6月半ばを予定している。

伊那市社協の御子柴龍一会長は「社協を取り巻く情勢は厳しいが、それを取り除くためにも合併は必要。今後は3地区に福祉の輪を精一杯広げていきたい」と語った。

事務事業の調整では、地域福祉が低下しないようにすることを最重点視し、各地区の従来サービスなどを優先した。

現在は各地区に置かれている居宅介護事業所、訪問介護事業所はそれぞれ一本化して、広域的な運用図る。しかし、緊急時に対応できる常駐職員は各地区に残す。

設立当初役員には、3社協の会長を含む18人。正式合併の後、理事、評議員を再度決めなおす。 -

青島堤防桜保存会「さくら功労者」受賞を報告

財団法人「日本さくらの会」から今春、桜の保存や愛護運動などに功績のあった「さくら功労者」として表彰を受けた伊那市美篶青島の三峰川右岸堤防沿いに植わる桜並木を守る青島堤防桜保存会の橋爪正昭会長ら3人が19日、市役所の小坂樫男市長を訪ね、受賞の報告をした。

洪水時の堤防決壊防止などのため、大正時代に約1800本が植えられたが、後に砂利採取の車両道路に使用することから大半が撤去され、現在はソメイヨシノ約40本が残る。96年に青島区全92戸の区民で発足し、病害虫防除や施肥、せん定などの手入れをして管理に当たってきた。

見ごろの時季には、残雪の中央アルプスを背景に桜を撮影するアマチュアカメラマンも多いという。秋の紅葉も見応えがあり、人気を集める名所となっている。

橋爪会長は「先人が残してくれた桜を守ろうと始めた取り組みが実った。今後は、さらに桜を増やしていければ」と話していた。

小坂市長は受賞を祝福し、今後の活動に一層の期待を寄せた。

95/(金)