-

高遠町、長谷で地域協議会発足

伊那市の高遠町、長谷で地域協議会が発足し、10日夜、それぞれ初会合を開いた。小坂樫男市長が委員に委嘱書を交付。正副会長を選出し、市側から地域協議会の運営要綱や機能と役割、本年度の主要事業などの説明を受けた。

地域協は地域自治区単位で設置し、地域づくりの問題を諮ったり、地域の意見を集約して市政に反映させる。また、市のまちづくり計画など各種計画や予算に係る重要事項などを協議して市に提言をする。

委員は任期4年の非常勤特別職。区をはじめ、農業や商工業などの各種団体代表者に加え2人の公募枠による15人で構成する。高遠町の地域協では会長に長藤の北原和門さんを、長谷は窪田清彦さんを選任した。

高遠町の会合で、小坂市長は「地域の代表で組織するため責任は重い。地域の声を広く取り入れることがこれからの地方自治の本旨と思う。地域、伊那市全体の発展のために建設的な意見を出してもらいたい」と呼びかけた。

伊東義人地域自治区長は「(地域協議会は)周辺部の寂れなど住民の不安を取り除く手段。地域エゴを出さず、バランスのとれた一体的なまちづくりのため住民の声に耳を傾け、円滑に進められるように尽力いただきたい」と述べた。

長谷の会合で宮下市蔵地域自治区長は「高齢化率38%で、農林業も低迷している。自ら知恵や力を出し、長谷が伊那の山村、水資源地域として歴史・文化を守り、発展するように取り組んでいきたい」とあいさつ。

地域協議会の役割について、委員から「市長の諮問を受けて審議するのと、長谷の声を吸い上げ、市政に反映するのは同等のもの」と望む声があった。

次回は高遠町が8月30日、長谷が8月下旬縲・月下旬に予定し、具体的な協議に入る。 -

春富中3年の松澤君が総体陸上棒高跳びで全国出場

第33回全国中学校体育大会陸上競技大会(18竏・1日、香川県)の棒高跳びに出場する伊那市立春富中学校3年の松澤ジアン成治君(14)が10日夕、市役所の小坂樫男市長を訪問し、大会に向けて意欲を示した。

松澤君は7月に松本市であった県大会で、県中学校記録に並ぶ4メートル20を跳んで優勝。同時に全国標準記録(4メートル)を上回り全国大会への出場権を獲得した。今月8日、富山県での北信越大会でも同じ記録で優勝を飾った。

松澤君は小学校のときに80メートル障害で全国大会を経験。中学から棒高跳びに挑戦し、1年で県内の同学年のなかでトップ、2年でも北信越大会に出場するなど活躍している。

自己最高記録は4メートル20だが、練習では全国の優勝ラインと言われている4メートル70を記録しているといい、上位入賞の期待も高い。陸上部顧問の遠山正洋教諭は「全体のバランスがいい。30年ほど各地で棒高跳びの指導をしてきたが非常にいい選手」と高く評価する。

全国大会に照準を合わせた練習をこなしてきたが、現在は腰や足などの故障から休養して、コンディションを調整している。「優勝を狙える位置にいると思っている。最後まで諦めず、全国制覇を目指したい」と意気込みを語っていた。 -

駐車場下30メートルへ落下 女性が骨折

10日午前10時ごろ、伊那市長谷杉島の駐車場で、軽自動車運転の無職小林茂則さん(81)が駐車しようとした際、路外を逸脱し、駐車場から約30メートル下へ転落した。この事故で同乗の妻・ミツヱさん(83)が右腕を骨折した。

-

9月9日に豪雨災害復興祈念の花火大会

伊那まつり委員会(会長・小坂市長)は10日、市役所で「第34回伊那まつり」の花火大会の取り扱いを協議した。9月9日午後7時から「豪雨災害復興祈念 伊那市花火大会(仮称)」として開くことに決めた。

花火大会は「伊那まつり」のプログラム通り。84の番付で5千発の花火を、天竜川と三峰川の合流点付近から打ち上げる。

5・6日の「伊那まつり」中止で、花火委員会(川上健夫委員長)は、取り扱いを検討し▽花火業者に発注済み▽花火協賛の取り扱いが難しい竏窒フ点を挙げ「延期して開いてほしい」と意向をまとめた。その結果を受け、正副会長が代替案を提案、委員の了承を得た。

市役所西側駐車場の使用について、駐車場にするのか、観客が花火を見る場所にするのか、意見が出された。

まつり2日目に予定していた「遊ingビレッジ」(子どもの広場やステージ発表、出店など)はやらず、観客が飲食できる最小限の出店とすることにした。

詳細は、各委員会の正副委員長、正副会長らが早急に決める。

また、会場に災害復興のための募金箱を置く方向で検討する。

地域住民に対しては、市報「いな」9月号やチラシの全戸配布で周知を図る。

時期は、9月に入ると、敬老会や小学校の運動会などの行事があることから、9月上旬を設定した。 -

かんてんぱぱで高橋貞夫さんの木彫&彫彩展

漆と彫りを用いる独自の技法「彫彩」で、神秘的な空間をつくる大町市の木工芸作家・高橋貞夫さん(66)の個展「竏虫條ヤと空間の創造竏猪リ彫&彫彩展」が10日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている=写真。郷土の自然や季節の植物を題材としたオブジェ約100点が、訪れた人を魅了している。

故・山本鼎氏が提唱した農民美術の活動拠点「日本農村美術研究所」の一期生として木彫を学び、日展や日本現代工芸美術作品展に数々の作品を出展してきた高橋さん。南信での個展は初めてで、過去の入賞作も多く集めた。

10年ほど前からは独自の世界を表現する方法を模索し、漆を施した版に木彫を組み合わせる「彫彩」を確立。木の素朴さと、それに相反する整った漆の表情を同じ作品に用いることで木彫だけでは実現できなかった世界をつくり、自然や宇宙が持つ生命力、神秘的な空間を表現している。

高橋さんは「こうした作品が信州で生まれていることを知らない人も多い。これを機会に、多くの人に知ってほしい」と話している。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。22日まで。 -

JA上伊那、金融窓口浴衣で接客サービス

暑い日が続く中、少しでも“涼”を感じてもらおう竏窒ニ、伊那市狐島の上伊那農業協同組合(JA上伊那)本所の金融部営業課と共済部業務課の女性職員が11日まで、浴衣で窓口対応をしている=写真。

七夕やお盆に合わせてた接客サービス。本所の窓口では例年、客数が少なくなるお盆より少し早い今の時期に実施してきた。

また、ボーナスの時期に合わせて31日まで実施している「ワンモアボーナスキャンペーン」をPRする活動の一環でもある。

色とりどりの浴衣を着たさわやかな女性職員たちは、真夏の暑さの中を訪れた利用客の気持ちを和ませていた。 -

春富ふくじゅ園でボヤ

10日午前10時52分ごろ、伊那市西春近表木の市デイサービスセンター「春富ふくじゅ園」から出火し、1階天上裏の断熱材など表面積約70平方メートルを焼いた。職員らが消火器を用いて消火活動にあたり、同11時10分に鎮火した。

現場は当時、施設の増築工事のため工事関係者が作業中だった。伊那消防署によると、出火原因は「ガスの溶断機の火花が燃え移った」可能性が高いという。

出火時にいた利用者37人や職員らにけがなどはなかったが、施設は午後の営業を控え、家族に連絡が取れた人については自宅へ帰した。 -

富県公民館長 伊藤恒良さん(70) 伊那市富県

伊那市高遠町の風景などをテーマに全国公募した絵画展、第3回信州高遠の四季展で、作品「押出待春」(20号)が洋画の金賞を受賞した。応募総数は日本画と合わせて522点(内・洋画442点)。同展初出品で、全国公募の中から選ばれたことに自分でも驚いている。

「まったく瓢箪(ひょうたん)から駒」竏秩B・ス知人からの呼び掛けで出品した・スというのが裏話だ。

会派・一水会に所属、絵は高校時代から描き続けている。美術教師として、小中学校では教べんをとり、現在は地元公民館の館長。自分は洋画家でもなく、画業一筋のプロでもない。趣味でやってきたことだという。

「賞を取るつもりもなくて出したので、自分が一番ビックリしている。これからは金賞に恥じない絵を描いていきたい」 -

「田楽座」で夏の教室・熱気あふれ

伊那市富県を拠点に活躍する歌舞劇団「田楽座」の一般を対象とした体験教室「夏の教室inでんがくざ」が始まっている。期間中は関東、関西、九州などから延べ約200人がけい古場を訪れ、交流を深めながら練習に励む。

伝統芸能を学びたい人のため、約20年以上続く恒例教室。7月下旬縲・月中旬、「1泊2日」「1日体験」の2コース、計6回を実施、講師の座員らが太鼓、踊り、笛などの技術指導をする。

9、10日の2回目の「1泊2日コース」には、約50人が参加し、学びたい演目ごとに分かれ、それぞれが熱心に練習。東北地方の「さんさ踊り」を学ぶ、教員森岡まどかさん(34)=大阪府=は「田楽座の温かな雰囲気が魅力」と参加理由を話していた。 -

ホテルセンピアの耐震改修計画、現行の耐震基準に適合を確認

県は9日、姉歯元建築士が関与した構造計算書の偽造により、営業を休止していた伊那市のホテルセンピアの耐震改修計画書が、現行の耐震基準に適合していることを確認した。

センピアは、昨年11月25日から営業を休止しているが、本年3月から5月に改修を協議。今月3日に改修計画書を提出した。

改修内容は▽1階に耐震壁と独立柱を増設

▽2、3階の外壁補強▽4縲・階の窓周囲補強▽2縲・階の廊下上部の境界梁の補強竏秩B

工事予定期間は11月までで、工事に先立って地元区長た関係者などへの説明会を実施する。 -

かんてんぱぱガーデンに夏の山野草

伊那市西春近のかんてんぱぱガーデンには、レンゲショウマなどの夏から秋にかけて咲く山野草が咲き始めた。涼しい木陰でひっそりと咲く花々は、夏休みを利用して観光に訪れた多くの人たちの目を楽しませている。

シロと紅紫色のグラデーションが鮮やかなレンゲショウマはキンポウゲ科の多年草。花がハス(蓮)に、葉がサラシナショウマ(晒菜升麻)に似ていることから「レンゲショウマ(蓮華升麻)」と名付けられた。日本の固有種で、落葉林内に自生する。

うつむくように花を付けるのが特徴で、色彩、形の美しさは、ガラス細工や陶器に例えられることもある。

ほかにも、シュウカイドウやフシグロセンノウなど、秋にかけて咲く山野草が順を追って咲き始めている。

日中はうだるような暑さだが、アカマツ林の中は涼やかで、訪れた人たちものんびりと遊歩道を散策している。 -

情報化推進へ実態把握

伊那商工会議所は、会員を対象に、情報化の実態を把握するためのアンケートを取っている。情報活用の実態を知り、今後の情報化の推進に役立てる。

情報伝達の手段は封書やファクスだが、新しい手段で情報を迅速に提供したり、メール活用が可能な環境を構築できるかどうかを探る。

アンケートは、会社で利用している情報機器や活用状況など4項目。

会報「いな」8月号と一緒に配布し、10日までに返送する。

秋ごろに結果をまとめ、経営者協会上伊那支部と一緒に、情報化の講習会を開く計画。また、10月の伊那物産展示会・商工祭に、通信フェアのコーナーを設ける予定。

伊那商議所は、これまでパソコン講習会などを開いているが、会員によって活用に差があるとみている。 -

KOAが5市町村へ寄付

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は9日、豪雨災害の復興支援として伊那市に20万円を寄付した。

7月にあった梅雨前線の影響で、従業員が住む地域に被害が出たことから、同社は辰野町、箕輪町、南箕輪村にも同額を寄付。近く、岡谷市にも届けるという。

市役所には、深野香代子取締役、米沢英俊ゼネラルマネージャーの2人が訪問。

深野取締役は「災害の復興に役立ててほしい」と小坂市長に寄付金を手渡した。

現在、従業員から義援金を募っており、日本赤十字社に寄付する予定。

災害時、各市町村からの要請に応じて、応援できる体制をとっていたが、要請はなかった。 -

中電ギャラリーで全労済小学生作文・版画入賞作品展

第33回全労済小学生作品コンクール入賞作品展示会は18日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。臨場感に溢れた、児童たちの心豊かな表現力を感じる作品ばかりが並んでいる。全労済県本部の主催。入場無料。

社会貢献活動の一環として、1973年から続いているコンクール。県下の小学校から応募のあった、作文279点、版画775点から入賞作品を展示した。

作文7点(金賞6、奨励賞1)、版画19点(金賞6、奨励賞1、銀賞12)の計26点を出品。作文は「ぼくの・わたしの大切なひと」をテーマに、祖父や友人、兄などに対する好きな気持ちを表現している。

版画は画面いっぱいにスポーツや楽器演奏している自分の姿を作品にした。竹の子を一生懸命掘っている「よいしょ、よいしょ、やっとぬけた」、空想の世界を描いた「カマキリにのって空たんけん」など、子どもたちの感性が光る出品が多い。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

休耕田にヒマワリ

伊那市西箕輪の休耕田で、夏の日差しを浴びた一面のヒマワリが見ごろを迎えている=写真。夏空に映える大輪の黄色が、道行く人たちを楽しませている。

休耕田は約10アール。ヒマワリは小さめのものが多く、色が強いもの、薄めのものとさまざま。暑さにも負けず、太陽に合わせて花の角度を変えている。

近隣の休耕田にはコスモスが咲き始めており、それぞれの色彩が田園風景を彩る。 -

木の情報館オープンに向けた準備、最終段階

県伊那技術専門校の卒業生などでつくる「南信州木の会」(田中伸生会長)は、伊那市美篶にオープンする「木の情報館」の最終準備に入ている。

地元木材の素晴らしさと優れた職人技術の存在を発信し、地域材の利用促進、里山の再生を目指す情報館は、場所の提供を受けた信州国産材開発協同組合(玉田隆理事長)の一画、約158平方メートルを使用。内装工事は、6月下旬から会員9人が入れ替わりながら進めてきたが、8月に入り梁(はり)の立ち上げまで漕ぎ着けた。内装には長野県産カラマツ、アカマツを使い、職人の技術を直接確かめてもらえるよう、敢えて梁の見える天井にした。

館内には、作品展示や木工体験コーナーを設け、訪れた人に職人の技術と地元木材の素晴らしさをじかに感じてもらう。

安全性への配慮と、よりよい空間をつくるため、予定より1カ月ほどオープンが遅れたが、今後、外壁などを取り付けて8月下旬にはオープンしたいとしている。

オープン当日はさまざまなイベントも企画している。 -

西箕輪公民館に泊まろう

伊那市の西箕輪公民館は7竏・日、夏休みを利用した小学生の合宿「西箕輪公民館に泊まろう」を開いた。4竏・年生19人が参加。初日は、小黒川渓谷キャンプ場で飯ごうすいさんを楽しむなどして過した。

本年6月に5泊6日の日程で開催した「西箕輪通学合宿」の参加定員に漏れた児童を対象とした企画。参加不可の子どもの保護者から「本年度中にもう一度合宿を」との声が多くあり、1泊2日の体験学習を中心とした合宿を開いた。

児童らを5人ずつの4班に分け、キャンプ場でカレーライスの昼食を調理した。子供たちは引率の大人たちに助言をもらい、自分たちで相談しながら料理に取り組んだ。

各班とも、火の付け方が分からず、たき火を起こすのにひと苦労の様子。それでも約2時間かけて、具たくさんのカレーライスが完成すると、皆で舌鼓を打ちながら味わった。

合宿はブルーベリー狩り、竹とんぼ製作のほか、ドッチビーなどのニュースポーツを体験、食事は各班ごとの献立で調理する。耳塚渓太君(4年)は「夜中に起きて、皆でお話をする」とよろこんでいた。 -

塩尻市奈良井川河川敷男女焼死事件 保険金訴訟

塩尻市の奈良井川河川敷で02年10月12日、燃えた車から男女2人の遺体が見つかった事件で、無くなった会社員酒井宏樹さん=当時(24)の両親(伊那市在住)が生命保険会社に、保険金など約3600万円の支払いを求めた訴訟の第2回口頭弁論が8日、地裁飯田支部であった。

宏樹さんは02年1月1日付で、母親・倫子さんを受取人として保険を契約。保険会社は警察の無理心中の可能性が高いとの判断に、契約後1年以内に自殺した場合は支払わない竏窒ニし、遺族は息子が他殺されたことを立証するため、民事訴訟を起こした。

この日は倫子さんに対し、原告、被告側双方の代理人が尋問。原告代理人の長谷川洋二弁護士は、事件の数日前に宏樹さんが▽時計を修理に出している▽事件後に友人と会う約束を携帯のメールで交わしている竏窒ネどの事実を確認し、他殺を主張した。

保険会社側は、宏樹さんの借金や、死亡した女性との間にトラブルがあったか、などについて質問した。

倫子さんは司法解剖の結果について「自殺するなら肺中が煙でいっぱいになるはず。タバコ一腹分だけ(の煙の検出)なら(息子が)虫の息だった証拠」とし、焼死自殺を否定。「保険金請求が認められれば他殺と分かる。(県警)にもう一度、再捜査を伝える気持ちがある」とした。

10月24日午後4時からある第3回口頭弁論の後、結審の予定。判決は本年中に出る見込みになっている。 -

日本語教室受講者が浴衣の着付けに挑戦

伊那国際交流協会は5日、日本語教室の受講者を対象とした「浴衣の着付け教室」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。ブラジル国籍の3人と台湾出身の1人が参加し、1時間ほどかけて浴衣を着た。

言葉だけでなく、日本文化にも触れてもらおうと企画したもので、講師には、昨年5月から「きもの着方教室」をしている牧田染織店の牧田広利さんと、美容室ルーナの田畑千栄子さんを迎えた。

浴衣を着た後、田畑さんがそれぞれの髪の毛をアップスタイルにアレンジ。また、着崩れしない歩き方や、着崩れした時の直し方、浴衣を着たときの作法などを牧田さんが指導した。

初めて浴衣を着た台湾国籍のテレサさんは「面白い。台湾にも伝統的な衣装はあるが、ジッパーで着られる簡単なもの」と話していた。

一般を対象とした牧田さんの「きものの着方教室」は12日の午前10時から、伊那市駅前ビル「いなっせ」である。着物を着た後、参加者全員でランチを食べるようになっており、受講料は無料(昼食代は実費)。定員8人(先着順)。

申し込み・問い合わせは牧田染織店(TEL78・7165)へ。 -

富県グリーンツーリズムの山林オーナー、マツタケ講習会

富県グリーンツーリズム山林オーナー専門部(藤原儀兵衛委員長)は5日、山林オーナー講習会を伊那市のJA富県支所で開いた。オーナー22人が参加し、マツタケを多数発生させるための山林整備方法と今年のマツタケ作柄予想を学んだ=写真。

県環境森林チームの古川仁主任は、マツタケの生育条件や、そのために必要な森林整備について伝授。マツタケの菌糸体と土壌の混合物からできる“シロ”がある場所はマツタケのできる可能性が高くなるため、シロが好む有機質の少ない土壌を整えることが重要であることを示した。

また、藤原儀兵衛さんは今年の作柄を予測。過去に豊作だった年に起きたいくつかの自然現象が発生しており、「異常気象の影響で9月に残暑のぶり返しなどがなければ、今年は豊作になる」と語った。

山林オーナー制度は03年から始めた取り組みで、現在は上伊那を中心に、72人が登録している。取り組みを通して山林の整備も充実してきているという。 -

「さんよりこより」で洪水を起こす厄病神をたたきつぶす

伊那市美篶の上・下川手の天伯社に伝わる七夕祭り「さんよりこより」が7日、同社であった。地元住民や帰省中の家族連れなど150人以上が参加。20縲・0年ぶりに出店が復活し、にぎわいを見せた。

保育園児や小学生は事前に七夕飾りを用意。鬼男2人を囲むように円陣を組み「さんよりこより」と言いながら3周し、鬼男を七夕飾りでたたいた。

そのあと、地区役員ら約30人が同社にまつられている大棚機姫命(おおたなばたひめのみこと)を安置したみこしを交代で担ぎ、瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)がまつられた対岸の富県桜井の天伯社へ向かった。「天の川」に見立てた三峰川を、ひざ上までぬれながら渡った。

境内には、地元の壮年団有志がカブトムシ、たい焼き、ラムネ、ローメンなどを出店、威勢よく呼び込んでいた。

この例祭は室町時代、大洪水が起きた際、高遠町藤沢片倉の天伯さまが桜井、川手に流れ着き、まつったことから始まったとされる。「さんよりこより」のかけ声は、洪水を起こす厄病神をたたきつぶす意味という。 -

「広島原爆の日」に平和祈念式典

広島「原爆の日」の6日、伊那市山寺区の丸山公園で、第20回市民平和祈念式典があり、約80人が集まり永久平和を祈った。市民団体「非核平和都市宣言をさらにすすめる伊那市民の会」の主催。

公園内にある「原爆の火」平和の塔前に集合。原爆の投下があった8時15分から、サイレンに合わせて1分間黙とうし、全員が塔へ向けて献花した。

同会の建石繁明代表は「核兵器や戦争に対する嫌悪を感情のレベルから理性のレベルに高め、実践のレベルまで高めたい。少しの勇気を出して『戦争は嫌だ』と発言することから始まる」とあいさつした。

この日のために「坂下高齢者クラブ」が塔前に花壇を設置、地元育成会も折り鶴を制作し飾った。

会は9月市議会で、旧3市町村の非核平和都市宣言を新しく新市が引き継ぐため、宣言の採択を請願する。

15日午前10時から、平和音楽映画祭があり、「紙屋悦子の青春」を全国封切り先行上映する。

問い合わせは、同会の宮下さん(TEL72・9411)へ。 -

かんてんぱぱでオルゴール展示演奏会

原村のサンキョウオルゴールは6日まで、「オルゴール展示演奏会」を伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。形やメロディーの異なるさまざまなオルゴールや、自分で演奏できる手回しオルゴールの体験コーナーなどが、訪れた人を楽しませている=写真。

日本のオルゴール技術の発祥は60年前の諏訪地域。サンキョウオルゴールは現在、国内では唯一オルゴールの音源を製造し、歴史は50年以上となる。地域にこうした技術があることを知らない人も多く、地域住民へのPRのため、イベントを企画した。オルゴール製品をつくる県内の4社も協賛している。

見聞きする機会が多い箱型オルゴール、音を奏でる「弁」が80もある大型のディスクオルゴールの展示や、聞くだけでなく、演奏する楽しみも感じてもらうことを目的として現在開発を進めている「手回しオルゴール」も体験できる。

伊藤和男社長は「オルゴールの持つ癒しの音色の素晴らしさを追求した展示会。気軽に出かけてほしい」と呼びかけている。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。 -

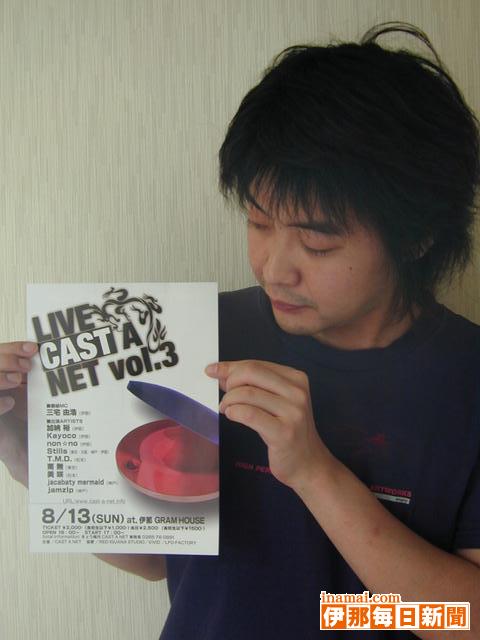

テレビ番組と連動したライブイベント「LIVE CAST A NET vol.3」は13日に

伊那・飯田ケーブルテレビで放送中の音楽番組「CAST A NET」の連動ライブイベント「LIVE CAST A NET vol.3」が13日、伊那市の伊那GRAMHOUSEである。

「CAST A NET」は、アーティストと観衆がつながる関係を築くことを願う取り組みで、テレビ番組と連動したライブイベントなどを展開している。

テレビ番組のMCを努める駒ヶ根市の三宅由浩さんをはじめ、伊那市在住の高校生シンガーソングライター・加納裕さん、高校卒業後、海外で声楽の勉強をして帰国したばかりの女性シンガー・kayocoさんなど、地元ミュージシャンも多数出演する。また、全国的に活躍するアーティストも登場。10組が出演を予定しており、1組が4、5曲を演奏する。

三宅さんは「お盆で帰省している人たちにも参加してほしいと思っている。ちょっと変わった同窓会になれば」と語る。

ライブは午後5時から(開場は午後4時)。

前売り券は2千円(高校生以下千円)で、当日は500円増し。

問い合わせ・チケットの販売場所はきょう庵CAST A NET事務局(TEL76・0891)へ。 -

高遠分館「さわやか学級」 満光寺で学ぶ

高遠町公民館の高遠分館事業「さわやか学級」(学級長・有賀弘武分館長)の今月の講座が3日、同町西高遠の満光寺であった。受講生約40人が集まり、同寺の兼子展世住職(72)から、毎年8月16日実施の同寺の例祭「えんまさま」について話を聞いた=写真。

地域起こしのため10年振りに、寺、同町横町町内会、同分館が共催で「えんまさま」、縁日、盆踊りの3つを本年は同日開催。夏の風物詩が復活することを記念し、同例祭についての事前学習の機会にした。

兼子住職は地獄に落ちた先祖を解放し、救済の経「観音経」を読んで極楽へ送るためのもの竏窒ニ、例祭や閻魔(えんま)像を奉っている理由を説明。「昔のことを偲ぶことは人間社会に大切なこと。なぜ人間として生まれたかを大切にして」とした。

講座では、受講生らが「閻魔像はいつごろのもの」「ここ以外に閻魔大王を奉っている寺は」などと、矢継ぎ早に質問を投げかけていた。 -

アルプス・ミニバス交流大会 県外強豪迎えて熱戦

アルプス・ミニバスケットボール交流大会が5、6日の日程で、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館など4会場で始まった=写真。上伊那を中心に東京都、山梨県、静岡県など県外25チームを加えた計40チームが出場し、プレーを通じて親ぼくを深めた。

交流を深めると共に、競技の普及と技術向上を図る大会、6回目。上伊那ミニバスケットボール連盟が中心となってつくる実行委員会が主催した。

男子16チーム、女子24チームが出場し、1チームが両日2試合ずつの対戦。初日はブロックごとの変則リーグ、2日目は各ブロックの同順位同士でリーグを戦う。

選手たちは互いに声を掛け合いながら、息の合った連携プレーを披露。3点シュートを決めたり、ボールを手にすると一気にゴールへ走り、得点を重ねるなど、白熱した試合を繰り広げた。

また、実行委員会は7月の豪雨災害の援助のため、各チームから義援金を募り、辰野ミニバスケットボールクラブの保護者会に受け渡した。 -

元気いっぱい「伊那東小の伊那まつり」

伊那まつり「市民おどり」に向けて練習してきた、伊那東小学校3年生と保護者でつくる「なのはな連」は5日夕方、校庭で、踊りの成果を披露した。約300人が集まり、・ス手作り祭り・スで盆踊りと手持ち花火を楽しんだ。

伊那まつりが中止となり、急きょ児童たちの発表の場を設けた。学年PTAの飯沢秀和会長は「中止は被災者のことを考えると仕方ない。今日は校庭で元気よく楽しもう」とした。

そろいのTシャツやバンダナなどに身を包み、手製の山車(だし)の周りに円をつくり、踊りを開始。熱気を帯びた校庭には、手足を大きく動かし、掛け声を出して、祭りを満喫する笑顔が広がった。

昨年冬から、月2、3回ずつの練習を重ねてきた児童たち。田畑小春ちゃんは「本当はいろんな人に見てもらいたかった。けど、できてよかった」とよろこんでいた。 -

伊那地域保育料県内19市の最低基準に引き下げへ

伊那市は4日夜開いた市保育園運営協議会で、09年度までに伊那地域の保育料を一人月額平均約5700円(年間約6万8400円)引き下げ、現在県下19市中で2番目に高い保育料を3年間で県下最低額にする方針を示し、引き下げの具体的施策を説明した。

伊那地域の平均保育料は月額平均2万2892円。3年間の取り組みで、09年度には所得階層(保育料算定の基礎となる所得税等の納付区分)による保育料を勘案した上で、園児一人あたり月額約1万7200円まで引き下げる。

具体的施策は、入所率50%を一つの目安とした園の統廃合をはじめ、保育士の人件費や給食運営経費、光熱水道費、特別保育料などの見直しを図り、1億3千万円の運営経費削減を目指す。第1回改定として11月から本年度の保育料を05年度比一人平均月額2500円(平均10・7%)引き下げる。

一方、高遠と長谷地域の保育料は伊那地域と比べて一人平均月額が約4千円安い。両地域は伊那地域とは逆に除々に引き上げ、伊那地域との格差を是正させた時点で、引き下げに連動させるという。

「質の高い子育て環境づくり」を目指すなかで、保育環境の整備を推進するとともに、効率的な保育園運営を図り、子育ての充実から人口増加へとつなげる。 -

いよいよ夏本番…暑い

梅雨が明け、本格的な夏、到来。4日、伊那では最高気温32・7度の今年一番の暑さとなった。

伊那市高遠町の高遠さくらホテルではビアガーデンで、冷えたビールでのどを潤す姿。ただ「汗をかきながら飲むのは初めて」と暑さに疲れた様子だった。

飯田観測所によると、5日も30度を越える真夏日となる予想。11日まで暑さが続き、8日以降はくもりがちのようだ。 -

みはらしファーム、ラベンダーの摘み取り自由

伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は、公園内のラベンダーを無料配布している。

例年は、日帰り温泉「みはらしの湯」に提供したり、各地の観光PRイベントなどに持参する花束にしていたが、今年は十分な量が確保できたため、残りを来園者に無料配布することを決めた。

ラベンダーが残っているのは園内の道沿いで、希望者が自分でほしい分だけ摘み取れる。

また、大雨の被害にあった人たちの支援を目的とした「豪雨災害復興支援募金箱」もラベンダー横に設置した。

早速ラベンダーを摘み取った飯田市の女性は「今年はラベンダー狩りに行ったが、花がなくなっていて体験できなかったので調度よかった」と話していた。

1710/(金)