-

保・小・地域 合同避難訓練

大地震が発生したとの想定で、保育園・小学校・地区役員が参加した合同避難訓練が3日伊那東小学校で行われました。 午前10時半、竜東保育園の園内に地震が発生したとのアナウンスが流れると、園児たちは素早く机の下に隠れました。 揺れが治まった事が確認されると防災頭巾をかぶり園庭へと避難しました。 全員の避難を確認すると、地元の境区と狐島区の役員20人が、子供達を隣接する伊那東小学校の校庭へ誘導しました。 大人たちは、子供達の手をとり「段差があるから気をつけるよう」になどと呼びかけながら校庭へと移動していました。 校庭に着くと園児たちは6年生とペアを組み、並んで座りました。 今回の訓練は、いざという時に、地域と小学校、保育園が協力して子供達を守ろうと初めて行われおよそ850人が参加しました。 訓練後に体育館でまとめの会が開かれ、ある児童は「園児や地域の人達がいると、いつもの訓練とは違い緊張しました。」と話していました。

-

古い地名調査 中間報告

伊那市が進めている古い地名の調査の中間報告が、2日に行われ、代表グループが、昔の文献や聞き取り調査をもとにまとめた小字名や地名の由来などについて報告しました。 伊那市役所で中間報告会が開かれ、美篶と手良、西春近、富県の4地区の調査グループが中間報告を行いました。 調査は、古い地名を調べることで地域の歴史や先人たちの暮らしを後世に残していこうと伊那市が進めているもので、今年度は美篶、手良、西春近、富県で調査を行っています。 このうち、美篶笠原の報告を赤羽仁(あかばねひとし)代表が行いました。 笠原には、5つの堤があり、少ない水を貯めて稲作をしていたことなどが報告されました。 このことから、「山の田」や「澤ノ田」、「早稲田」といった地名が多いことがわかってきたということです。 調査の中で、歴代区長が持ち回る、木箱の中から明治23年製作の「笠原村大図(かさはらむらおおず)2枚」と明治17年製作の「笠原村地引絵図13枚」を発見しました。 また、大風呂敷に包まれた、畳4畳半はある、「笠原の絵地図」も発見され、会場に展示されました。 赤羽さんは、「これらをもとにして、今後も調査し、まとめたい」としています。 伊那市では、来年2月まで調査を行い、結果を本にして各地区に配布するほか、来年度以降は、高遠、長谷地区などで調査を開始する計画です。

-

福祉施設起工式 4月中旬運用開始へ

宮田村にある老人福祉施設、プラムの里など、福祉施設を運営する社会福祉法人、しなのさわやか福祉会は介護老人保健施設などの機能を備えた複合型福祉施設、伊那プラムの里を建設します。 3日は、現地で起工式が行われしなのさわやか福祉会や地元関係者、建設事業者などおよそ40人が出席し建物の無事完成を祈りました。 社会福祉法人しなのさわやか福祉会は、宮田村の老人福祉施設プラムの里や、駒ヶ根市の居宅介護施設、こまちの家を14年間運営していて、伊那プラムの里は3か所目になります。 伊那市美篶のナイスロード沿いに敷地面積およそ9,200平方メートル、鉄骨造3階建てで、延べ床面積およそ4900平方メートルの施設を建設します。 施設は3ヶ月までの期間で在宅復帰を目指す介護老人保健施設が80床、寝たきりの人の介護老人福祉施設が29床のあわせて、109床となっています。 リハビリなどのデイケアや、認知症デイサービスなど日帰りの施設もあり、送迎も行うということです。 施設の総工費はおよそ12億8千万円。来年3月末に完成予定で4月中旬からの運用を目指すとしています。

-

劇団「歩」町外で初公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」は、町外で初となる4畳半シアター特別企画公演を、伊那市のまつり工房で13日と14日の2日間行います。 公演を10日後に控え稽古にも熱が入っています。 劇団歩は、箕輪町を拠点に活動していて上伊那を中心に18人が所属しています。 発足から10年が経ち、劇団員の力がついてきたこととから町外公演に踏み切りました。 脚本は団員が手掛けました。 昭和30年代に造られた老朽家屋の4畳半一間で共同生活をする4人の人間関係を描いています。 公演に向けた稽古は7月から始められていて、1日の夜も松島コミュニティセンターで行われていました。 公演会場となるのは、伊那市のまつり工房です。 劇団歩の演出家、飯島岱さんとまつり工房代表の北原永さんが演劇仲間だったことが縁です。 飯島さんは、「客席との間隔が狭い舞台。客と一体感ある舞台になるのでは」と期待しています。 北原さんも主役の一人として3年ぶりに舞台に立ちます。 劇団歩の四畳半シアター特別企画公演は13日と14日の2日間、伊那市のまつり工房で開かれます。 定員は50人で、大人が1000円、高校生以下が500円となっています。

-

上伊那選手権水泳競技大会

上伊那選手権水泳競技大会が31日に開かれ、選手たちがこの夏の練習の成果を発揮しました。 大会には、上伊那の小学1年生から40代まで152人が出場しました。 出場資格などを設けず、上伊那在住なら誰でも参加できる大会で、技術の向上と、水泳の競技人口のすそ野を広げる事を目的に毎年開かれています。 会場には、選手の家族も訪れ声援を送っていました。 大会の結果、200m個人メドレーなど12種目で大会新記録が出ています。

-

伊那少年警察ボランティア協会退任者に感謝状

長年に渡り少年の非行防止や健全育成の活動に尽力したとして、伊那少年警察ボランティア協会を退任した5人に2日、感謝状が贈られました。 今年の3月に伊那少年警察ボランティア協会を退任したのは9人です。 2日は、そのうちの5人が伊那警察署を訪れ小山満彦署長から感謝状を受け取りました。 伊那少年警察ボランティア協会は、警察と協力して街頭補導をしたり、少年の相談に応じるなどの活動を行っていて会員は46人です。 感謝状を受け取った受賞者達は「子供の目線にたって接することが大切だと思った」「自分のためにも勉強になりました」など活動の感想を話していました。 小山署長は「みなさんの活動で犯罪を思いとどまった少年たちもいたと思います。今後も引き続き協力をお願いしたい」と労をねぎらっていました。

-

起業・創業に関する展示

起業や創業に関するパネルや冊子の展示会が、伊那市の伊那図書館で開かれています。 8月30日に始まった「企業・創業情報ウィーク」に合わせ、 日本政策金融公庫伊那支店などが、起業や創業の仕組みについて知ってもらおうと開いていて、今年で3回目です。 会場には、パネルやパンフレットなど、伊那市と岡谷市にある8つの機関の資料が展示されています。 日本政策金融公庫では、昨年度全国で2万2,800企業に対して創業融資を行い、このうち県内では200企業に、伊那支店では23企業に行ったということです。 「起業・創業情報ウィーク」は7日(日)まで、伊那図書館で開かれています。

-

東春近小学校5年生 カヌー作りに挑戦

伊那市の東春近小学校の5年生は、総合学習の時間にカヌー作りに挑戦しています。 5年生は、身近な木を使ったものづくりを学ぼうと8月下旬からカヌー作りに挑戦しています。 1日は、強度を高める液体プラスチックを塗る作業を行いました。 カヌー作りを教えたのは、NPO法人美和湖倶楽部の簔口健二さんです。 カヌーには、長野県産のヒノキやスギが使われているということです。 子どもは4人、大人は1人から2人乗りで、オールも手作りです。 カヌーは来週中に完成する予定で、19日に伊那市長谷の美和湖でレースを行うということです。

-

今年はキノコが大豊作

伊那市の産直市場グリーンファームには、滅多に市場に出回らないという様々なキノコが入荷しています。 今年はキノコの生育が良いということで、伊那市の産直市場グリーンファームには、去年はほとんど出回ることがなかったキノコが入荷しています。 アカジコウやウスムラサキホウキタケ、バレーボールほどの大きさがある、オニフスベ。など7種類ほどの珍しいキノコが並んでいます。 マツタケも、この時期にしては大量に入荷しているということです。 買い物に訪れた人達も、「キノコがこんなに早く出るのは珍しい」と、足を止めていました。 小林さんは、「今年の大雪がキノコの生育にはよかったのかもしれない」と話していました。

-

地域おこし協力隊 宗京さん任命

静岡県出身の宗京裕祐(むねきょうゆうすけ)さんが、伊那市の地域おこし協力隊として採用され1日、伊那市役所で任命式が行われました。 宗京さんは現在36歳。 静岡県出身で、東京の証券会社に勤務後、沖縄県石垣島で民宿を経営するなどの経歴を持っています。 地域おこし協力隊は伊那市の魅力を発信し地域活性化に取り組む人を市が4人募集したものです。 これまで3人が任命され宗京さんは最後の1人です。 伊那市では今年1月から2月にかけて公募を行いましたが、農業振興の適任者が見つかりませんでした。 6月に再度公募したところ、3人の申し込みがあり、農業に対する意欲や自分なりの考えが明確だったことなどから、宗京さんを選んだということです。 宗京さんは、伊那市高遠町の農業法人山室と一緒に農業振興に関する活動をし、自身も就農するということです。 宗京さんは伊那市に移住していて契約は1年ごとの更新で最長3年間となっています。

-

美篶の一部地域は上大島 上原 中県

上伊那広域連合が計画している新しいごみ中間処理施設について広域連合が今後環境保全協定の締結を想定している地域が1日明らかになりました。 協定締結を想定している地域は美篶の上大島、上原、中県の3区です。 これは1日伊那市役所で開かれた市議会全員協議会で明らかにされたものです。 環境保全協定の締結についてはこれまで地元区の北新区、桜井区、隣接区の上山田区と美篶地区の一部とされていました。 美篶の一部については上大島、上原、中県を想定しているとしています。 環境保全協定は法規制より厳しい自主基準値を設定し期間は建設期間の3年と稼働期間の30年を合わせた33年間となっています。 広域連合では施設について当初の予定通り平成30年度の稼働に向け手続きを進めていくとしています。

-

入札不落の工事 追加補正可決

入札が不落となっていた伊那北保育園の建て替え工事について伊那市は5千万円を追加する補正予算案を提出し1日市議会で可決されました。 伊那市では伊那北保育園の建て替え工事について当初予算を3億8千万円としていました。 7月の入札では機械設備工事、電気設備工事、建設地整備工事については落札されましたが、建築工事は予定価格を上回り不落となっていました。 不落の原因について市では設計価格積算時に比べ入札見積もり時の材料費、労務費の単価が高騰したためと説明しています。 これにより入園にあわせ来年の4月に予定していた完成は6月にずれ込む見通しです。 1日開会した市議会で5千万円を追加する補正予算案が提出され全会一致で可決されました。 これにより建て替え工事にかかる費用は当初予算比12.9%増の4億3千万円となっています。 議会での議決により市では2日入札の公告を行い今月中に再入札を実施するとしています。

-

山と自然の魅力を発信 アルプス・伊那谷アウトドアフェス

山と自然を活用して地域活性化を目指すイベント「アルプス・伊那谷アウトドアフェス」が31日、伊那市創造館で開かれました。 このイベントは、南アルプス、中央アルプスの2つのアルプスに囲まれた伊那谷の、山と自然の魅力を発信し地域振興につなげようと初めて開かれました。 伊那市を中心とした20代から40代前半の若者が中心となってプロジェクトチームを立ち上げ企画したものです。 会場には、ツリークライミングなど気軽にアウトドアが体験できるコーナーや、アウトドアグッズの紹介コーナーなどが設けられました。 自転車に乗ったまま岩や木などの障害物を乗り越えるバイクトライアルのショーも行われました。難しい技をきめるたびに拍手や歓声が起こっていました。 他に、アウトドアブランドのファッションショーが行われました。 このうち、伊那西小と長谷小の児童合わせて16人は、自分達の地域から見える中央アルプスと南アルプスを描いたオリジナルTシャツを着て登場しました。 伊那市内の飲食店などのブースでは特産品などの販売も行われていました。 アルプスと伊那活性化プロジェクト実行委員会では、今後、アウトドアや登山に関するツアーやイベントを計画しているほか、地域の魅力をHPなどで発信していくということです。

-

大地震を想定し伊那市で訓練

大地震を想定した伊那市の総合防災訓練が行われ、今年も避難所に一泊する宿泊訓練が行われました。 避難所となっている富県小学校体育館に30日夜から宿泊している参加者が31日の午前6時に起床し、毛布や寝袋などを片付けていました。 寝袋を持参した家族は暖かく眠れたということですが、体育館のマットを敷いて毛布一枚で寝た男性は寒さを感じたということです。 水道、電気、ガスなどのライフラインが止まった事を想定し避難所に宿泊する訓練で、今年は富県の3家族10人が参加しました。 午前7時、伊那市で震度6強の地震が発生したとの想定で、富県地区を主会場に訓練が開始されました。 富県の住民は常会ごとに各区の公民館に集まりました。このうち北福地集落セ 北福地では、土砂崩落が発生して人が生き埋めになっているとの想定で、土砂を除去する訓練を行いました。 区民らは、スコップで埋まっている人を傷つけないよう、丁寧に砂を除去していました。 伊那市では区長を通して今回の訓練の反省点など意見をきき、今後に活かしていくということです。

-

第1回信州いなクロスカントリーレース

第1回信州いなクロスカントリーレースが31日、ますみヶ丘平地林で開かれ、参加者が森林内を駆け抜けました。 大会は、伊那市総合型地域スポーツクラブなどでつくるトリムマラソン実行委員会が開いたものです。 伊那市を中心に、遠くは福島県や奈良県などから合わせて374人が参加しました。 より多くのランニング愛好者に参加してもらおうと、例年この時期に開かれているトリムマラソン大会に加え、今回初めてタイムを競うクロスカントリーレースを開きました。 クロスカントリーレースでは、1周2.5キロのコースを2周する5キロの部と、4周する10キロの部がありそれぞれタイムを競いました。 沿道では、家族や友人が参加者にエールを送っていました。 スタートから20分ほどでトップの選手が戻ってくると、その後も自己ベストを狙った参加者が次々とゴールしていました。

-

常円寺で火災を想定した防災訓練

寺の火災発生を想定した防災訓練が29日、伊那市山寺の常円寺で行われました。 午前9時、角田泰隆住職が火災発生を知らせるをすると、修行僧が各地区の総代に通報訓練を行いました。 この日の防災訓練に集まったのは、山寺、坂下、荒井、御園の総代22人です。 常円寺の防災訓練は5年ぶりで、今年は初めて寺の宝を運び出す訓練を行いました。 寺の宝が入った想定の段ボールは、40点用意されていて、全て運び出すのにおよそ30分かかりました。 常円寺では、今日の訓練を活かして、もし火災や災害が起きても速やかに避難ができるように努めていきたいということです。

-

伊那市で不審な訪問販売の勧誘

伊那市美篶で30日、不審な訪問販売の勧誘があったということです。 伊那警察署では、安易に話に乗らないよう注意を呼び掛けています。 伊那警察署によりますと、訪問販売員は20歳代くらいのスーツ姿の男で、「金かプラチナを買わないか」と言って住宅をまわっているということです。 伊那署では、そのような勧誘があった際は安易に話にのらず、契約をしてもクーリングオフの手続きをするとともに、伊那警察署まで相談するよう呼び掛けています。 (連絡先72-0110)

-

どろカップ2014in伊那 泥の中で熱戦

泥の中でサッカーを楽しむイベント「どろカップ2014in伊那」が今日、伊那市役所東側の田んぼで開かれました。 伊那商工会議所青年部がどろんこサッカーの全国大会として毎年開いていて、今年で8回目です。 伊那市を中心に、遠くは千葉県や大阪府などから合わせて42チームが参加しました。 4チームごと予選リーグを行い、各グループ上位2チームと敗者復活戦に勝利した10チームで決勝トーナメントを戦います。 お揃いのユニフォームなど各チーム工夫を凝らした衣装で登場していましたが、試合が終わるころには泥だらけになっていました。 泥に足を取られ上手く蹴れない人もいれば、巧みな足さばきからゴールを決める人もいました。 決勝戦は、松本泥雅FC対㈱ジェルモの組み合わせとなりました。 松本泥雅は開始早々に得点を決めると、試合終了間際にも1点を追加し、2対0でジェルモを下し、優勝しました。

-

森の音楽祭in春近郷

伊那市東春近の音楽団体が集まる発表会、森の音楽祭in春近郷が30日、殿島城址公園で行われました。 音楽祭には、合奏や合唱、詩吟など、東春近で活動する12団体およそ250人が演奏を披露しました。 森の音楽祭は、地域の音楽団体の活動の成果を発表する場として、東春近公民館などでつくる運営委員会が毎年開いています。 このうち東春近小学校合唱クラブは、4曲を披露し、澄んだ歌声を響かせていました。 原弘幸東春近公民館長は、「地域の人たちが集まる交流の場として今後も続けていきたい」と話していました。

-

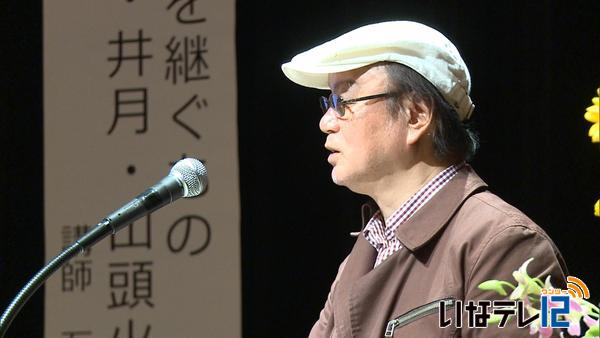

井月さんまつり 石寒太さん講演会

伊那市のいなっせをメイン会場に31日まで行われている千両千両井月さんまつり。 30日は、俳人で、俳句雑誌の編集長などを務める石寒太さんの講演会が開かれました。 講演会では、石さんが「放浪の系譜を継ぐもの」と題して、江戸時代から昭和にかけて放浪した俳人について話しました。 石さんは、井月は漂泊の俳人ではなく放浪の俳人だとして、その違いについて、次のように話しました。 石さんは、井月と同じ放浪の俳人として、種田山頭火をあげました。 山頭火は全国を放浪していて、その中で井月の墓を訪れています。 石さんは、その時に山頭火が作った「お墓撫でさすりつつ、はるばるまゐりました」「駒ヶ根をまへにいつもひとりでしたね」という句を紹介し、「放浪の系譜は、井月から山頭火にしっかり受け継がれている」と話しました。 ロビーでは、伊那の土産品や井月関連商品の販売も行われました。 井月にちなんだ日本酒や焼き菓子、染め物などが並び、訪れた人たちが買い求めて

-

伊那谷九条の会 反戦さん歩

上伊那の住民有志でつくる伊那谷九条の会は、平和の大切さを訴える「反戦さん歩」を30日伊那市の中心商店街で行いました。 反戦さん歩には有志6人が参加し、商店街を練り歩きました。 伊那谷九条の会は、集団的自衛権の行使容認が閣議決定したことなどを受け、今年7月に発足しました。 「戦争反対」を合言葉に、特定の政党・団体との関係のない個人参加の市民の会としています。 30日は、反戦を訴えるチラシを配布したほか、角憲和代表が市民に呼びかけました。 伊那谷九条の会では、今後も街頭での活動を行う予定で、反戦さん歩も、月に1度っていくということです。

-

サトイモの花

伊那市美篶青島の畑でサトイモの花が咲いています。 サトイモを作っているのは、登内好春さんで、花が咲くのを初めて見たということです。

-

新ごみ中間処理施設 事業者選定へ

新しいごみの中間処理施設を建設する上伊那広域連合は、地元区から建設の同意が得られたことから、事業者の選定に入ります。 29日伊那市役所で開かれた広域連合の8月定例会で、施設の建設や運営を行う事業者を選定する委員会を設置する条例案が全会一致で可決されました。 事業者は、公設民営方式による施設の建設と15年間の運営を行います。 委員会は、有識者や専門家などで組織され、落札者決定基準の検討や策定、提案書の審査や評価を行い、平成27年度内に事業者を選定します。 実施方針策定段階から入札実施段階、落札者選定段階など各段階に応じて8回程度開催される見通しです。 順調に進んだ場合、平成30年度には、新しいごみの中間処理施設が完成します。

-

上伊那の有効求人倍率1倍台に

7月の月間有効求人倍率は、6月を0.15ポイント上回る1.04倍で、平成20年の9月以来、5年10か月ぶりに1倍台に回復しました。 新規求人数は、1,562人で去年を29.7パーセント上回りました。 新規求職者数は、714人で去年を9.7パーセント下回りました。 これにより、7月の月間有効求人倍率は、1.04倍で5年10か月ぶりに1倍台に回復しました。 県は、1.12倍、全国は、1.1倍です。 ハローワーク伊那では、「雇用情勢は、一部に厳しさが見られるものの、改善傾向が感じられる。」とコメントし、「雇用情勢は依然厳しい。」とした6月のコメントを上方修正しました。

-

中尾歌舞伎保存会 師匠逝去から初めての公演に向けて練習に励む

伊那市の無形文化財に指定されている中尾歌舞伎保存会。 3月に指導者が亡くなり、残されたメンバーの模索しながらの稽古が11月の公演に向けて始まっています。 28日夜は、中尾歌舞伎保存会のメンバーが、伊那市長谷の中尾座で練習に励んでいました。 中尾歌舞伎は、太平洋戦争を機に活動を中止していましたが、当時の若者たちが昭和61年に復活させ、今年で27年目です。 今年3月に、27年間指導にあたっていた西村清典師匠が、95歳で亡くなったため、4月に予定していた春季定期公演を中止としました。 指導者を失いまだ手探りの状態ということですが、ベテランがアドバイスをしながら台本を読み合わせていました。 11月に行われる公演は、予定していた内容を変更し、「神霊矢口之渡(しんれいやぐちのわたし) 頓兵衛住家の段(とんべえすみかのだん)」という演目です。 師匠の追悼公演となる中尾歌舞伎秋季定期公演は、11月2日(日)午後1時30分から、伊那市長谷の中尾座で行われます。

-

第2回 千両千両井月さんまつり

29日から、第2回「千両千両井月さんまつり」が始まりました。 伊那市のいなっせでは、俳人達の研究者によるシンポジウムが開かれました。 「千両千両井月さんまつり」は、漂泊の俳人井上井月の魅力を広め、地域振興につなげようと開かれていて、今年で2回目です。 毎日新聞社俳句α編集長などを務める俳人、石寒太さんや、映画ほかいびと伊那の井月の監督、北村皆雄さんなど6人が、井月の放浪の謎についてシンポジウムを行いました。 会場には、県内外からおよそ80人が訪れました。 シンポジウムでは、井月と、井月と同じように漂泊しながら俳句を詠んだ松尾芭蕉や小林一茶などと比較し、意見を交わしていました。 伊那市手良在住で、井月顕彰会理事の宮原達明さんは、地元代表として参加しました。 第2回千両千両井月さんまつりは、31日までいなっせをメイン会場に開かれます。 30日は、俳句大会と、石寒太さんによる講演が行われます。 井月に関する展示は31日までいなっせや伊那市創造館などで開かれています。

-

高遠高校 第54回兜陵祭あすから

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が30日から開かれます。 29日は、各コースの生徒やクラブが、文化祭の催しについて発表しました。 高遠高校によりますと、芸術コース、福祉コース、進学コース、情報ビジネスコースの4つのコース毎による、展示やスライドの発表が文化祭の目玉だということです。 あすは校内公開のみで、ステージ発表などが行われます。 一般公開は31日(日)の午前10時30分から午後2時30分までです。 31日の午前11時から体育館で、文化部の発表が行われる予定です。

-

大町市教委が新山小見学

来年度から特認校の開校を目指す大町市の教育委員会や地域住民が28日、小規模特認校に指定されている伊那市の新山小学校を視察しました。 28日は、大町市の教育委員会や、地域住民など45人が、新山小学校を訪れ、教室の大きさや配置、授業の様子などを視察しました。 小規模特認校の先進地である新山小学校で、どのような取り組みが行われているのかを知るために視察が行われました。 新山小学校は、平成20年に市内全域から通うことができる小規模特認校に指定され6年目となります。 自然が豊かな環境を活かすとともに、現在全校で児童数が30人という小規模できめ細やかな教育を目指しています。 大町市では、八坂地区と美麻地区の2地域の小中学校を来年度から特認校に指定します。 八坂小学校は50人、中学校は30人、美麻は小中一貫校で、80人ほどが在籍しています。 特認校の実施を前に、参加者は、子ども達の様子を見たり、関係者から話を聞いて理解を深めていました。 懇談会では、学校関係者などから、特認校の様子が紹介されました。 参加者からは、「特認校としてスタートするのに不安もあったが地域力がある場所であれば個性的な子ども達を受け入れ、育てていけることがわかった」などの声があがっていました。

-

上農美術部制作 火災予防看板設置

上伊那農業高校の美術部が制作した火災予防看板が、伊那消防署の庁舎北面に設置されました。 設置されたのは、横2.7メートル、縦1.8メートルの看板です。 消火をイメージした水の矢が描かれているほか、火をイメージした鳥は水でできた鳥かごに入れられ、安全に火を使い、火災を起こさないようにとの思いを表しています。 28日は、看板設置を記念して写真撮影が行われました。 上農高校の生徒は、夏休みの前に、原案を出し合い、夏休み中に看板を仕上げたということです。 伊那消防署の武井 修署長は「火災予防に対する気持ちを表していただいた素晴らしいものができた。通行する皆さんにご覧頂きたい」と感謝していました。

-

高校生・社会人合同写真展

高校生と社会人の写真クラブの合同展示会が、31日まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、42人の作品43点が展示されています。 上伊那農業高校、伊那西高校、旭光(きょっこう)カメラクラブ、上伊那医療生活協同組合撮るちゃんクラブ、写真展実行委員会の5団体が参加しています。 実行委員会によると、上伊那地域は、写真クラブや団体単位での活動が少ないということで、活動を活発化させたいと合同展示会をはじめ、今年で3回目です。 旭光カメラクラブは、プロのカメラマンを何人も輩出した60年以上の歴史があるクラブだということで、展示会開催を中心となって進めています。 高校生と、社会人が合同で展示していて、高校生は社会人が技術を用いて写真を作りこんでいるところを見ることで、また、社会人は、高校生の型にはまらない作品を見ることで刺激になるということです。 実行委員会によると作品の展示作業は、上農高校の生徒が展示順を考え、すべて行ったということで、そうした舞台裏での生徒の活躍も見て欲しいと話していました。 この高校生・社会人の合同写真展は、31日まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。

1612/(火)