-

広域化後の職員の給料や手当 基準示す

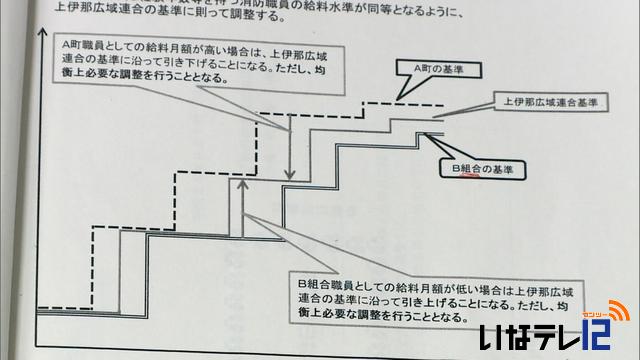

上伊那消防広域化協議会が7日開かれ、広域化後の職員の給料や手当について、上伊那広域連合の基準となる伊那市の基準に段階的に合わせるとする担当部会の案が示されました。

この案が通れば、人権費は現在の総額より抑えられるみこみです。

7日は、8回目の協議会が伊那市のいなっせで開かれました。

消防署の職員の給料や手当は現在、消防署のあるそれぞれの自治体の基準で定められています。

今回示された案は、上伊那広域連合の給料や手当の基準となる伊那市の基準に合わせるというものです。

事務局によりますと、伊那市の基準は上伊那8市町村では平均的な値ということですが、県内19市では最も低くトータル的に広域化後の人件費の総額は現行より抑えられるということです。

職員の身分については、所属が市又は伊南行政組合の職員はそれぞれの団体を整理退職して新たに広域連合に引き続き採用されることとし、その他の団体の職員は広域化移行日付で広域連合へ派遣することとしています。

会議では他に、伊那と伊南にそれぞれある災害時の他市町村からの受け入れ計画を、新たに1つにまとめる案が示されました。

これらの案は、来月開かれる9回目の協議会で検討され、決定します。

また7日は、前回提案されていた指令センターとデジタル無線の運用開始時期について、新庁舎の完成など新組織の発足時期を踏まえ決めるとする案が、承認されました。

上伊那消防広域化協議会では、県の消防広域化重点地域への指定を11日に知事に要望することにしています。 -

どろカップ2013in伊那 9月7日開催

伊那商工会議所青年部が毎年開催しているどろんこサッカーの全国大会「どろカップ」が、9月7日に伊那市内の休耕田で開かれます。

6日は、伊那市の伊那商工会館でイベントについての記者会見が開かれました。

どろカップは、地域活性化とスポーツ振興地としての知名度向上を目的に、青年部が毎年開いているもので、今年で7回目です。

去年は、上伊那を中心に遠くは大阪府や静岡県などから35チームが参加しました。

今年は、伊那市役所近くの休耕田で開かれます。

コートの数が1面増え3面になることから、今年は50チーム募集します。

1チーム5人から10人で、参加費は1万円です。

どろカップ2013in伊那は、9月7日に開かれます。 -

トップストーンロゼッタ 北信越トレセンに

上伊那を中心とするサッカー女子のクラブチーム、トップストーンロゼッタのメンバー8人が、ユース育成の選抜チーム北信越トレセンに選ばれました。

選抜されたのは、15歳以下のU(アンダー)15に、赤穂中学校3年のゴールキーパー 宮下 菜緒貴さん

東部中学校3年のフォワード鈴木みのりさん

飯島中学校2年のミッドフィルダー中村 友香さん

東部中学校1年のフォワード池上 葵さんの4人です。

12歳以下のU12にも4人が選ばれました。

5日夜は、宮田村役場となりのグラウンドで小学5年生から中学生までの練習が行われていました。

このクラスは、週に4回練習を重ねています。

南信では女子サッカーのクラブチームはなく、遠くは下伊那からも通っています。

トレセン制度(=ナショナルトレーニングセンター制度)は、ユース育成のため日本サッカー協会が行っているもので、県トレセンに選抜されたメンバーの中から北信越メンバーが選抜されます。

県内10チームあるなかから、これだけ多くのメンバーが北信越に選抜されるのは初めてのことだということです。

北信越の上位に当たるU15のナショナルトレセンの選考会を兼ねたトレーニングが今月15日・16日の2日間行われます。

ナショナルトレセンはいずれはなでしこジャパンにもつながる道。選手達の活躍に期待がかかります。 -

南ア 銃での捕獲8月下旬から

環境省は、ニホンジカによる高山植物への食害が問題となっている南アルプスで、今年8月下旬から9月にかけて全国でも初となる高山帯での銃による捕獲の実証実験を行います。

6日伊那市役所で開かれた南アルプス食害対策協議会で、環境省の北アルプス首席自然保護官の西尾(にしお) 治さんが講演し、南アルプスでの鹿の駆除について話しました。

南アルプスでは、高山植物に被害が出ているためシカの個体数調整が必要となっています。

これまでも、冬の間、里山に降りてくるシカの駆除は行われてきましたが、夏場の高山帯での対策が求められていました。

検討した結果、仙丈ケ岳の小千丈カールが銃による駆除の効果がもっとも高いとしています。

時期については、登山者が少なく、ライチョウの繁殖期ではない、8月下旬から9月にかけて行なうとしました。

駆除した鹿は、ヘリコプターなどで搬出するということです。

西尾さんは、「標高の高い場所でのシカの捕獲方法を確立したい」と話していました。

南アルプス食害対策協議会は、貴重な高山植物を絶滅させないため、国や信州大学農学部、関係する自治体などで組織され、平成19年度に発足しました。

協議会会長の白鳥孝伊那市長は「世界自然遺産の登録を目指す南アルプスは、食害対策でも先進的な取り組みが注目されている。正常なバランスの南アルプスに戻したい」と挨拶しました。 -

チョコッとりんごクッキー リニューアル

辰野高校の生徒のアイディアを盛り込み去年発売されたチョコッとリンゴクッキーがリニューアルされ、7月の文化祭でお披露目されることになりました。

パッケージは、赤を基調に新しく生まれ変わりました。

辰野町の米玉堂食品が高校生と検討を重ね、伊那市の三洋グラビアが形にしました。

シンボルのキャラクターは、より原画に近づけ、文字も商品にあった字体に変更。

原料が全面に出ていたものからクッキーを主体にしました。

中身は、3個増やして12個入りに。価格は据え置きの210円です。

米玉堂 建石直美さんは「目をひくものにリニューアルしたくて高校生に声をかけた。」

リニューアルに携わったのは、辰野高校商業科3年の20人で、6日は、代表3人が三洋グラビアを訪れました。

色の最終チェックを行い、刷り上りを待ちます。

三洋グラビアの縄さんが出来たてのホヤホヤを持ち込みました。

納得の仕上がりです。

縄祐司さんは「一発OKでほっとしている。売れるパッケージに仕上がった。」

中身についても若干の変更を加えました。

4月には、米玉堂食品で味見もしています。

リンゴとシナモンが強すぎるとの反省からよりソフトな味を求めました。

辰野高校の磯谷幸子教諭は、「一度出来上がった商品を再度検証しなおし更に良いものにするという貴重な学習ができた」と話しています。

チョコッとりんごクッキーは、発売から2年目の夏を迎えました。

7月20日の文化祭で発売される予定です。 -

中尾歌舞伎保存会 知事表彰受賞

江戸時代から伝わる地芝居、中尾歌舞伎の継承や地域活性化に功績があったとして、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会が、知事表彰を受賞しました。

6日、中尾歌舞伎保存会の指導者、西村清典さんと、西村寿会長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

中尾歌舞伎は、江戸時代に旅芸人が中尾の神社で演じたのが始まりとされています。戦前まで地区の有志で演じられてきましたが、戦争や人口減少により衰退しました。

その後、昭和61年に、青年会の有志が復活させ平成元年に保存会が設立されました。

西村清典さんは、現在95歳。昭和の始め16歳で初舞台に立った西村さんは、昭和61年の復活以来、27年間、指導にあたっています。

中尾歌舞伎保存会は、現在、会員数30人で、これまで、約60回の公演を行ってきました。

伝統文化の保存、継承や地域の活性化への功績が認められ、今回、学術芸術文化功労団体として表彰されました。 -

第41回伊那まつりポスターの原画決定

第41回伊那まつりのポスターとパンフレットの原画に、東部中学校2年の北原ゆめみさんの作品が選ばれました。

北原さんの作品は、龍のウロコの色が鮮やかな点と、ひときわ目を引くデザインが評価されました。

ポスターは800枚印刷され、市内の商店街や公共施設に貼り、祭りをPRするということです。

第41回伊那まつりは、8月3日と4日の2日間行われます。 -

手良小児童がプール清掃

伊那市の手良小学校の児童はプール開きを前に5日プールの清掃をしました。

5日は1,2年生が小プールを、3年生から6年生が大プールを掃除しました。

1,2年生はスポンジやぞうきんを使ってプールの床や壁をこすり、汚れを落としていました。

伊那地域の5日の最高気温は29度で、7月下旬並みの暑さとなりました。

手良小のプール開きは13日に予定されています。 -

伊那交通安全協会「優良安協」表彰

長年にわたり交通安全に努めたとして、伊那交通安全協会へ表彰伝達式が行われました。

20日は、伊那交通安全協会の堀内四郎会長ら5人が、伊那警察署の青木辰夫署長に受賞の報告をしました。

伊那交通安全協会は、高齢者の交通事故防止や、信州伊那スマートドライバーの活動など、積極的に啓発活動を行ってきました。

その功績に対して、関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会長から「優良交通安全協会」として表彰されました。

県内29地区にある安協のうち、受賞したのは伊那と佐久です。

青木署長は、「交通安全は、警察だけでは対応できないので、各団体や行政に協力を頂いている。今回の受賞は、地道な努力の結果で、頭の下がる思いです」と話しました。 -

さくらの家 エゴマ種まき

5日は、二十四節季の一つ、芒種。稲や麦など穂の出る穀物の種をまくころとされています。

伊那市長谷の障害者社会就労支援センターさくらの家の利用者は5日、施設近くの畑で雑穀「エゴマ」の種まきを行いました。

さくらの家では、雑穀の栽培を5年前から行っています。

この日は、施設の利用者や栽培に協力している伊那ライオンズクラブや地域の人達、合わせて40人余りが、交代で種まき専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。

利用者が栽培に慣れてきた事や販売数も年々安定してきた事から、今年は、栽培面積をこれまでの2倍の20アールに広げましたす。

エゴマは、10月頃に収穫できるという事です。 -

井月さんまつり 9月開催へ

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人、井上井月を広く一般に知ってもらい、中心市街地の活性化につなげようと、9月に井月に関するイベントが開催されます。

5日は、井月研究家や俳句愛好者、商工団体の関係者で組織する実行委員会が伊那市役所で開かれ、イベントの内容や実施事業の概要について確認しました。

漂泊の俳人、井上井月は、幕末から明治にかけ、およそ30年間、伊那谷を放浪し多くの句を残しています。

ここ数年は、映画の制作や、岩波書店から「句集」の出版、長野市の善光寺に句碑が建立されるなど県内外で注目を集め始めています。

今回開かれるイベント「千両千両 井月さんまつり」は、これまで行われていた俳句大会を発展させたもので、俳句ファンの底辺拡大と地域振興を図ろうと開かれます。

イベントは、9月21日にいなっせを主会場に開かれ、俳句会や句碑めぐり、飲み歩きなどが行われます。

本番一週間前の9月15日にはプレイベントとして、映画「ほかいびと 伊那の井月」で主演を務めた、田中泯さんによるパフォーマンスが予定されています。 -

春日かづ子さんが切り絵を中央病院に寄付

伊那市山寺の春日かづ子さんは制作した切り絵17点を伊那中央病院に5日寄贈しました。

5日は春日さんとその家族などが伊那中央病院を訪れ河合博院長に作品を手渡しました。

春日さんは、仕事中の事故で脊髄を損傷し、現在電動車椅子で生活しています。

5年前から切り絵を始め、これまでに伊那中央病院で作品を展示していました。

今回は花をモチーフに、初めて色付きの作品に挑戦しました。

河合院長は、「とてもありがたい。患者さんの癒しになると思う」と話していました。

寄贈された作品は、院内に飾られるということです。 -

上伊那口腔保健センターまつり

口の中の健康を見直すきっかけにしてもりらおうと、2日伊那市の保健センターで上伊那口腔保健センターまつりが開かれました。

歯科医師10人による無料の歯科検診コーナーには、多くの市民が訪れ、子どもの歯の状態を診てもらっていました。

中には、虫歯の治療と勘違いして泣き出す子どももいました。

上伊那口腔保健センターまつりは、歯や口の中の健康について考えるきっかけにしてもらい、センターを広く一般にPRしようと毎年行われていて、今年で4回目になります。

会場内には、手形をとる体験コーナーや3歳から12歳児までを対象にした無料のフッ素塗布のコーナー、薬剤師による正しい薬の飲み方を紹介するコーナーなどが設けられ、多くの家族連れでにぎわっていました。 -

西春近北保育園の園児が田植え体験

伊那市の西春近北保育園の園児が保育園近くの田んぼで田植えを体験しました。

29日はJA西春近支部青壮年部の指導で、園児60人が保育園近くにある青壮年部のメンバーが所有する田んぼで田植えをしました。

西春近北保育園の園児が田植えを体験するのは、今回が初めてということです。

この日に植えた苗は白毛餅の苗で、1人20株ずつ持ち、青壮年部のメンバーから教わりながら苗を植えました。

小林政子園長は、「普段食べているものを育てる体験をして、園児に感謝の気持ちや親しみを感じてほしい」と話していました。

今回植えたもち米は、10月に収穫して12月以降に餅つきをする予定です。 -

ローメンの日 大盛況

6月4日は蒸し麺のゴロに合わせたローメンの日。

伊那ローメンズクラブ加盟店では試行錯誤して新しい味のローメンを提供する店も出てきています。

伊那ローメンズクラブには市内28店舗が加盟しています。

このうち、伊那市美篶のレストラン四方路では、夏限定で冷しローメンを提供しています。

茹でた蒸し麺を水で冷し、キャベツ、ニラ、豚のしょうが焼きなどをのせて完成です。

また、高遠町にある華蔵では、辛ねぎをのせたスープ風ローメンを提供しています。

ローメンの日の4日は、伊那ローメンズクラブ加盟店で並盛が一杯400円で提供されました。

このうち、やきそば風のローメンを提供している伊那市荒井のうしおでは昼時、常連客などで賑わっていました。

また、スープ風のローメンを提供している伊那市美篶の萬楽も大賑わい。

次々とローメンの注文が入り厨房は大忙しでした。

訪れた人たちは酢やゴマ油、ソースなど自分好みの味付けをして食べていました。

正木金内衛会長は「いろいろ考えてオリジナルのローメンをつくることはいいこと。地域のみなさんと一緒に考え盛り上げていってもらいたい」と話していました -

伊那市議会開会9議案提出

伊那市議会6月定例会が3日開会し一般会計補正予算案など9議案が提出されました。

一般会計補正予算案は1億8千万円を追加するものです。

主な事業は消防指令センター、消防救急無線デジタル化に6千万円、新規就農支援ホームページ作成委託に50万円などとなっています。

伊那市議会6月定例会は12日から14日まで一般質問、21日に委員長報告と採決が行われます。 -

衣替え 夏服で登校

6月に入り、衣替えのシーズンとなりました。

伊那市の伊那西高校では、夏服を着て登校する生徒の姿が見られました。

今朝は、半袖のセーラー服の上にカーディガンを羽織って登校する生徒が多くみられました。

3日の伊那地域の最高気温は28.9度で、7月下旬並みの一日となりました。

ある生徒は、「朝は涼しいのでカーディガンを羽織ってちょうどいい。夏服が好きなのできちんと着たい」と話していました。 -

キックベースで交流深める

伊那市荒井区の少年少女球技大会が1日、伊那小学校のグラウンドで開かれ、子ども達がキックベースを楽しみました。

この日は、荒井区の11常会から9チーム、253人の児童が参加しました。

荒井区は、伊那小学校の全校児童の3分の1を占めていて、学年の枠を越えて交流を深めてもらおうと、毎年球技大会を開いています。

参加した全員が楽しめるようにと、低学年の児童はボールをホームベースの上に置いて蹴っていました。

荒井区の堀内潤一郎区長は「子ども達が毎年楽しみにしている行事。これからも長く続けていきたい」と話していました。

大会の結果、川北・下小沢チームが優勝しています。 -

高齢者世帯対象に水道無料点検

一人暮らしの高齢者世帯を対象にした水道の無料点検奉仕活動が3日伊那市で行われました。

これは6月1日からの水道週間に合わせて伊那市水道事業協同組合が毎年行っているもので、今回で17回目となります。

奉仕活動には組合に加盟している27社が参加し希望のあった64世帯を分担してまわりました。

高齢者宅を訪れた水道業者は蛇口部分を点検したりパッキンを交換していました。

水道を修理してもらったお年寄りは、「蛇口をしめても、水がしっかり止まらず困っていました。自分ではできないので助かりました。」と感謝していました。 -

伊那市の住基カード交付率30.5%

行政サービスの手続きがカードでできる住民基本台帳カードの伊那市の交付率は昨年度末で30.5%となっていて全国平均の5.1%を大きく上回っていることが市のまとめで分かりました。

住基カードは市で交付対象となるおよそ68,000人のうち21,000人が持っていて交付率は30.5%となっています。

この数字は全国平均の5.1%を大きく上回っていて市では、住基カードの機能以外に印鑑証明や住民票などが発行できることが要因だと話しています。

またコンビニ交付は住民表の発行総数に対し12.7%、印鑑証明の発行は20・6%となっていて住民のあいだに徐々に浸透しているとしています。

住基カードの有効期限は10年となっていて市では更新に必要な対応をとっていくとしています。 -

伊那北吹奏楽部 定期演奏会

伊那北高校吹奏楽部の定期演奏会が2日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

演奏会は、日頃の練習の成果の発表の場として、毎年この時期に開かれています。

この日は、コンクールの課題曲や映画音楽など8曲を披露しました。

吹奏楽部では、23日の文化祭でコンサートを開き、その後は8月に開かれるコンクールに向け、練習を行っていく事にしています。 -

白熱の大学ラグビー招待試合

伊那市大学ラグビー招待試合が2日伊那市陸上競技場で行われ、同志社大学と筑波大学が熱のこもったプレーでファンを沸かせました。

試合は、関西の雄と称される古豪同志社大学と、昨シーズン大学選手権決勝に国立大として初めて進出した勢いに乗る筑波大学との対戦です。

紫のジャージの同志社大学、ライトブルーの筑波大学は、前半トライの応酬で1歩も譲らない展開となりました。

スタンドは、市内外からつめかけた1,400人のラグビーファンで埋まり、ひいきのチームのプレーに声援が飛んだりため息がもれていました。

前半を終了して、同志社が24対19とリード。

後半に入り、筑波が連続トライ、ゴールを決め逆転に成功します。

同志社も終盤粘りをみせましたが、試合は33対31で筑波が接戦を制し同志社を下しました。

同志社と筑波は以前にも伊那で対戦していて、これで筑波の2勝となりました。 -

オフロードバイク 耐久レース

オフロードバイクの2時間耐久レース「スーパーエンデューロ・イン天竜」が2日、伊那市の天竜川中州に設けられた特設会場で行われました。

レースには、県内をはじめ千葉県や静岡県から約80組が出場しました。

この日は楽しみながら走るファミリービジネスクラスのほか、スピードとテクニックを競うスポーツバイククラスのレースが行われました。

この大会は地元のバイク店有志でつくる実行委員会が毎年行っていて今年で27回目です。

1周2キロのコースを2時間で何周走れるかを競うもので、ライダーたちは、砂煙をあげながらコースを走りぬけていました。

中には、タイヤが砂にとられ転倒し悪戦苦闘する姿も見られました。

観戦に訪れた人たちは目の前を走り抜ける選手たちに声援を送りながら、迫力あるレースを楽しんでいました。 -

伊那市山寺区 初の総合防災訓練

伊那市の山寺区は、区が主体となって行う総合防災訓練を2日初めて実施し、区民およそ1000人が参加しました。

山寺区では、今後発生するおそれのある大地震に備え、地域の防災力を高めていこうと、初めて総合防災訓練を実施しました。

午前8時、警戒宣言発令の知らせが、防災無線で流されると、住民らは、組ごとに決めた、「一時集合場所」に集まり安否確認をしました。

隣近所で、「一時集合場所」を設ける事により、安否確認や救助の必要な家庭があるかなどの情報がより正確につかめるという事です。

午前8時半、地震発生の放送が流れると、一時集合場所に集まった人たちは、広域避難所に指定されている伊那小学校と伊那北高校へと避難しました。

災害対策本部が設置された、きたっせでは、被害状況などが各地区から報告されていました。

避難訓練終了後には、訪れた人達が地震体験者で、東海地震の揺れを体験していました。

山寺区では、今後も定期的に訓練を実施し、地域の絆を深めながら、いざという時に備えていきたいとしています。 -

バラまちフェスタ開幕

伊那市の中心商店街でバラまちフェスタが1日から始まりました。

伊那市の中心商店街では200種類1000鉢のバラが満開となっています。

バラまちフェスタは西町・荒井・坂下・山寺の住民や商店主らでつくる伊那まちバラ咲く街角連絡協議会がバラを通して活性化につなげようと行っているもので、今年で3回目です。

商店街では訪れた人が写真を撮るなどしていました。

初日の1日はバラづくり教室なども開かれました。

バラまちフェスタは30日日曜日までです。

期間中はコンサートなど各種イベントが計画されています。 -

隣接の上山田区に協力を申し入れ

新しいごみ中間処理施設の建設について上伊那広域連合は5月31日夜、建設候補地の隣接区、伊那市高遠町上山田区に建設の協力を申し入れました。

この日は上伊那の8市町村長が上山田公民館を訪れ、上伊那広域連合の白鳥孝連合長が上山田区の伊藤尊幸対策委員長に協力を申し入れました。

伊藤委員長は「大変重たい宿題をいただいた。近い家は300メートル、遠い家は2キロ以上。それぞれ考え方も違ってくるので、意見を聞いて、要望を集約したい」と話していました。

地元要望について広域連合では、既に建設同意を申し入れている建設候補地の地元区、桜井区・北新区と同様、7月末までの報告を求めています。

この日、会場には地元住民およそ70人が会場に集まりました。

住民からは「運搬車輌による渋滞や、歩行者の安全性を考えて導入路を2本にしてほしい」「地元の発展につながるようなネーミング、付帯施設の建設をしてほしい」などの意見が出されました。

また、伊藤委員長は「これまで対策委員会で協議してきた内容を十分に理解した上で進めて欲しい」と訴え、これを受け白鳥連合長は「これまでの考えを踏襲して、地元区同様の対応をとっていきたい」と話していました。

広域連合では、建設同意については桜井区、北新区に対し今年12月までの回答を求めていて、地元区2区に上山田区を含めた最終合意の調印については来年11月頃を目指しています。 -

高遠小学校で30周年記念運動会

伊那市高遠町の高遠小学校で統合開校30周年記念運動会が1日行われました。

1日は全校児童231人が23種目を行いました。

高遠小学校は、昭和59年に旧高遠小と旧河南小が統合し、現在の場所で開校して今年で30周年になります。

毎年秋に運動会を行っていましたが、記念式典を秋に行うことから、今年度は初めてこの時期に開催しました。

30周年にちなんだ「台風30号」という種目には3.4年生が出場し、竹の棒を持って精一杯走っていました。

小池眞利子校長は、「全校が心を一つにして練習し、精いっぱい取り組むことができた。この行事を皮切りに一年間を記念の年として盛り上げていきたい」と話していました。 -

夏山シーズン本番 山開きの入笠山賑わい

6月に入り、夏山シーズンもいよいよ本番です。

伊那市高遠町、長谷、富士見町の堺にある入笠山が山開きとなり、多くの登山客が山歩きを楽しみました。

諏訪盆地から伊那谷まで、360度のパノラマを楽しむことができる入笠山山頂。

八ヶ岳、北アルプス、遠くにはうっすら富士山も見えます。

この日山開きとなった入笠山の山頂には、県内外から多くの登山客が訪れていました。

標高1955メートルの入笠山は、車で行くことができる御所平から、およそ30分ほどで頂上まで登ることができ、初心者でも登りやすい山です。

この日、登山客の中には、子どもや女性の姿も多く見られました。

山頂まで登ってきた小学生は「大変なところもあったけど、頂上まで来て綺麗な景色が見られて、また登りたいという気持ちになった」と話していました。

御所平では、山開きに合わせて安全祈願祭が行われ、伊那市と富士見町の関係者や登山客が、夏山シーズンの安全を祈願しました。

伊那市の酒井茂副市長は「南アルプスの中でも、仙丈などに比べて距離が短く安全も確保された山。大勢の人に登ってもらいたい」と話していました。

入笠山の登山期間は秋の雪が降り始める頃までとなっています -

鎌倉さん山岳写真展

高知県出身で駒ヶ根市在住の鎌倉國光さんの「山岳写真展」が、伊那市のいなっせで開かれています。

今回展示されているのは、中央アルプスの四季の景色を写した作品、35点です。

写真はフイルムカメラとデジタルカメラで撮った2種類です。

鎌倉さんは35年ほど前に転勤で高知県から上伊那に来ました。

その頃から山登りを始め、次第に目に映る景色を写真に収めたいと思うようになり、30年前から独学で写真を撮り始めたということです。

現在も季節ごとに、ほとんど1人で山に登り写真を収めています。

鎌倉國光さんの山岳写真展は、6月4日火曜日まで、いなっせ2階の展示ギャラリーで開かれています。 -

高遠さくら祭り反省会

今年の高遠城址公園のさくら祭りを総括する反省会が31日伊那市高遠町の総合福祉センターで開かれました。

反省会には、祭りに関係した各機関や団体の代表など40人が出席しました。

最盛期となった4月13日土曜日と14日日曜日の交通渋滞について意見や解消策の提案が相次ぎました。

13日は、大型バスや普通乗用車など1935台、14日は、1907台が市営駐車場を利用しました。

出席者からは、「駐車場があいているにも関わらず連携がとれなかった」「白山トンネルが渋滞し危険だった」「今年は使用しなかった三峰川の山田河原駐車場は必要」などの意見がありました。

これに対し伊那市の原武志商工観光部長は、「駐車場のどこに空きがあり、渋滞状況はどうなっているかを一元管理する必要がある」として、センター方式の導入も視野に入れ検討する考えを示しました。

このほか、「桜の色が悪く花が少なかった」「将来に向けた桜の保護育成が必要」などとする意見も多くありました。

これに対し市側は、「出来ることはすべて施し、来年の花見シーズンに備えたい」と答えていました。

今シーズン、高遠さくらまつり期間中の有料入園者数は、去年を4万8000人上回る22万3,233人で、累計800万人も達成しています。

1712/(水)