-

伊那西スケート場 廃止含め検討

伊那市は伊那西スケート場について、「改修が必要な時期が来ており、廃止を含め検討が必要だ」としています。

伊那西スケート場は水漏れするなど施設が老朽化していて、改修が必要な時期が来ていますが、温暖化により、氷が張らない状況が続いているとして、今後、市のスポーツ協会スケート部や、スケート愛好者の意見を聞きながら総合的に判断していくとしています。

-

三峰川右岸 傷んだ桜植えかえ

伊那市の三峰川右岸の桜並木のうち、傷んだ桜を植えかえる作業が3日行われました。

この日は美篶地区各種団体協議会の運営委員などおよそ30人が、作業を行いました。

害虫の影響で根元が腐り、皮がはがれてしまった桜3本の横に、タカトオコヒガンザクラ1本とソメイヨシノ2本を植えました。

この一帯はもともと、堤防の強化などを目的におよそ1,800本の桜が植えられていましたが、昭和28年頃からの「三峰川総合開発」に伴い、伐採されました。

美篶小の児童が桜並木を復活させたいと、平成9年から植樹を始め、活動は美篶小で受け継がれています。

この日は美篶小の児童も作業に参加する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で不参加となりました。

植えられた桜は、草取りや肥料をやるなどして管理していくとうことです。

-

高校で規模縮小し卒業式

卒業式シーズンを迎え、上伊那地域で高校卒業式が3日から始まりました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、時間を短縮し、参加者を制限しての卒業式となりました。

伊那市の伊那北高校では、予定よりも30分以上短縮して、卒業生と教諭のみ参加の卒業証書授与式が行われました。

「少しでもいつもの卒業式に近い形で」との教諭らの想いから開式の前に、クラスごと整列して、教諭らの拍手に迎えられて卒業生が入場しました。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、卒業生全員にマスク着用が義務付けられました。

式辞で埋橋浩校長は「令和最初の卒業式ですが、感染拡大防止のため安全を考え規模を縮小する苦渋の決断でした。ふるさと伊那北からより良い未来をつくるため、謙虚に、広い視点で大きくはばたいてください」と話していました。

卒業生を代表して向山凌雅さんは「コロナウイルス対策により規模は縮小されましたが、私たちの卒業式は中止されることなく行っていただけることに感謝しています。これからの世の中何が起こるかわからず、大きな壁に道を塞がれるかもしれません。そんな時こそ、この伊那北高校でみんなと一緒に努力した経験や学んだ知識を力にしてさらに前に進んでいきたいと思います」と話していました。

また、伊那北高校伝統の応援歌「天竜河畔」では、例年は肩を組みますが、今年は肩を組まずに歌いました。 -

市教委 卒業式実施も保護者原則1人

伊那市教育委員会は3日、市内の小中学校の卒業式について、「保護者の出席は原則1人」などとする、新型コロナウイルスの感染症予防対策を発表しました。

伊那市教育委員会によりますと、きょう、臨時の校長会を開き、各校長の意見を聞いて最終的に教育委員会が判断しました。

卒業式は市内15の小学校、6つの中学校で、予定通りの日程で行うとしています。

保護者は出席できますが、児童・生徒1人につき原則1人となっています。

また、教職員は出席しますが、在校生は参加しないことを原則とし、来賓は招きません。

卒業式の内容は例年よりも簡略化して実施する方針ですが、今後の状況により変更する場合があるとしています。

-

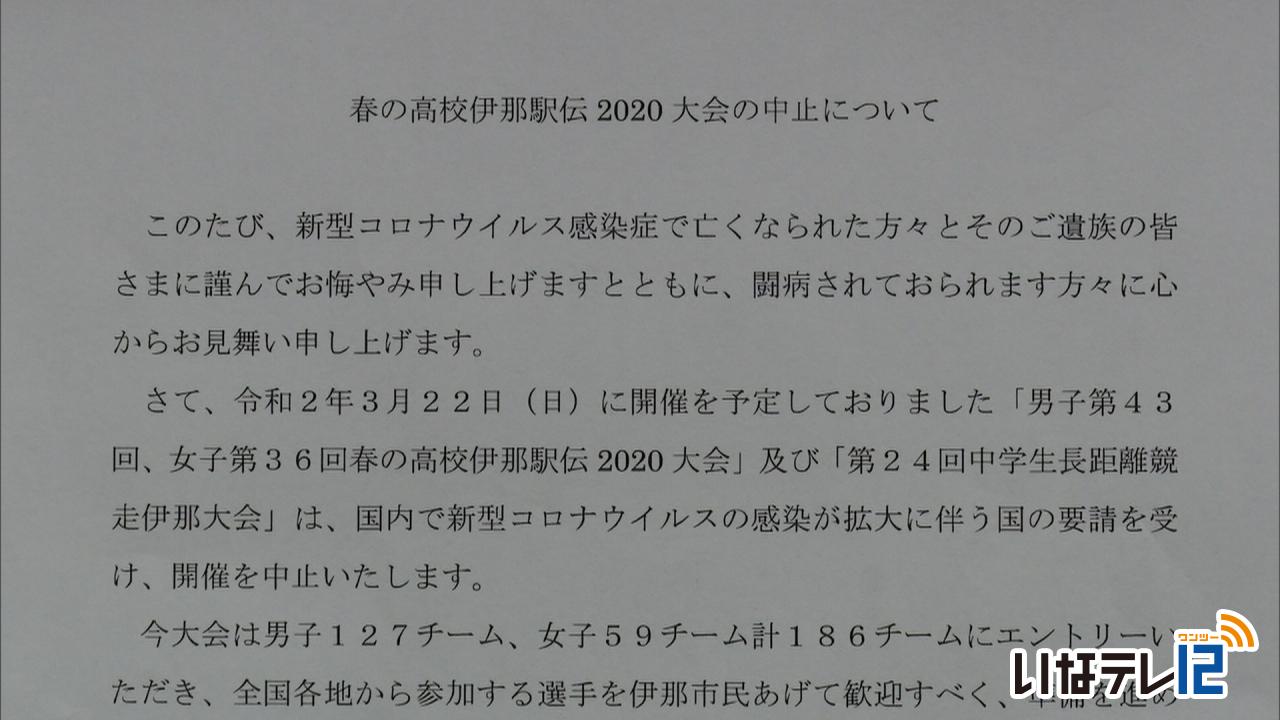

新型コロナの影響で春の高校伊那駅伝中止

新型コロナウイルスの感染が全国的に広がるなか、春の高校伊那駅伝実行委員会は3日、今月22日に市内で開催を予定していた大会の中止を決めました。

春の高校伊那駅伝実行委員会幹事会が市役所で非公開で開かれ大会を開催するか中止にするかを協議しました。

実行委員会では新型コロナウイルスのまん延防止や、選手の健康を考え、中止は止む無しとしています。

これについて大会長の白鳥孝伊那市長は「選手、ボランティア、

伊那市民及び大会関係者の皆様の安全確保などを総合的に判断し

苦渋の決断ではありますが大会の中止という結論に至りました」とのコメントを発表しました。

春の高校伊那駅伝は去年までに男子42回、女子が35回開催されていて今年は全国から男子127チーム、女子59チームの

合わせて186チームが参加する予定でした。

これまでに大会が中止となったのは東日本大震災が発生した2011年で今回で2回目です。

当日は同時開催の第24回中学生長距離走伊那大会も中止が決まっています。

-

3日から休校の市内小学校で終業式

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため3日から休校となる伊那市内の小学校で、2日に3学期の終業式が行われました。

卒業式の実施や内容について市教育委員会では、3日に臨時の校長会を開き、各学校の意向を踏まえて最終決定するとしています。

このうち伊那市の富県小学校では、校内放送を使って各教室で終業式が行われました。

富県小では、3学期は47日間を予定していましたが、コロナウイルスの影響で2週間ほど短くなりました。

塚田博之校長は、「感染症は恐ろしいし休校はうれしいことではないが、こういう時こそ皆さんの力が試されます。」と話していました。

6年生の教室では、卒業式までの過ごし方について話し合った他、来年度から県外の学校に通う児童がクラスメイトに別れを告げていました。

卒業式について富県小学校では、来賓を招かず17日火曜日に実施したいとしています。

なお、エリア内の小学校では箕輪町が4日から、南箕輪村が5日から休校となります。 -

3日から伊那市内の図書館利用制限

伊那市の伊那図書館・高遠町図書館では、新型コロナウイルスの感染防止として、サービスの一部を休止・制限します。

●3日から、当面の間、閲覧室の利用が制限されます。

閲覧室での資料の閲覧・閲覧席の利用・パソコンなどの利用・DVDなどの視聴はできなくなります。

●コピーや調べものなど時間のかかるサービスは休止となります。

●6日から、本の貸し出しは電話・WEBでの事前予約のみとなります。

本を通した接触感染を防止するため、本棚から選んで借りることはできなくなります。

本の返却はブックポストの利用を呼び掛けています。

-

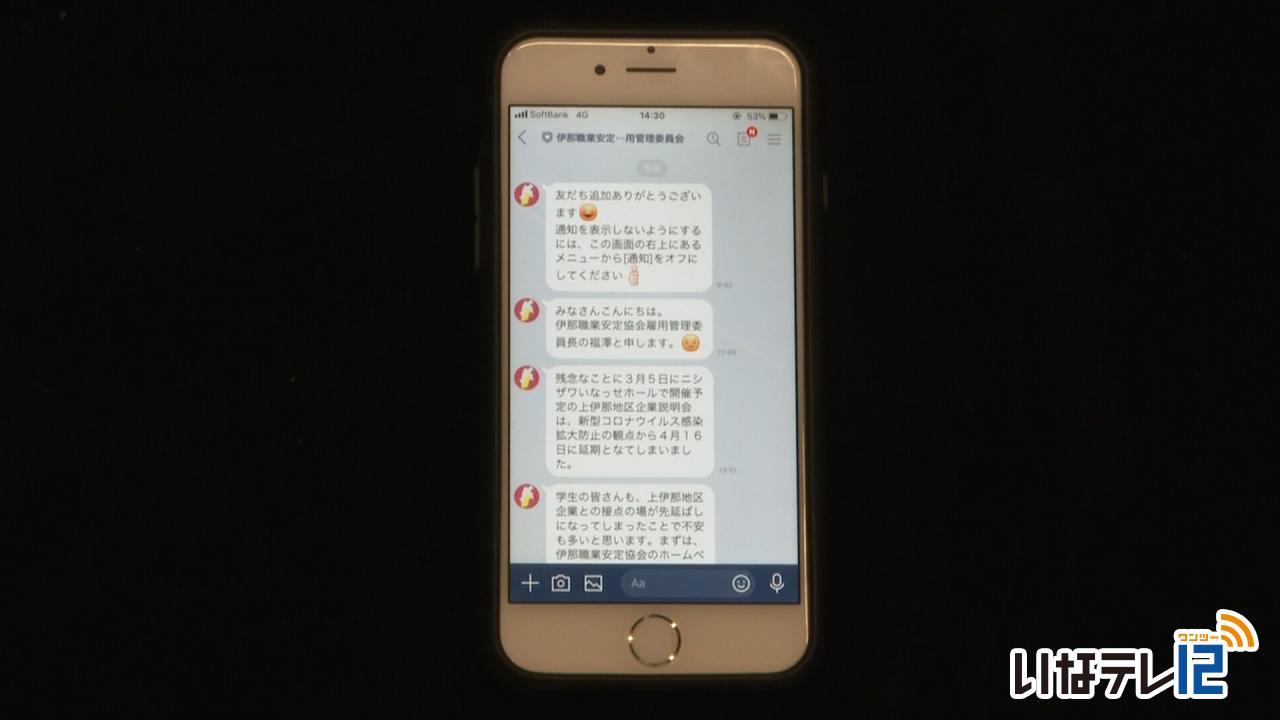

就活情報をLINEで発信

伊那職業安定協会は、新型コロナウイルスの影響でイベントが延期になったことを受け、就職活動中の学生を対象に、無料通信アプリ「LINE」を使った、情報発信を3月1日から始めました。

伊那職業安定協会のホームページに、LINEに繋がるQRコードが掲載されていて、読み取ると登録することができます。

伊那職業安定協会では、5日に開催予定だった「上伊那地区企業説明会」を4月16日に延期としました。

そういった中で学生に情報を提供しようとLINEで発信を行うことにしました。

伊那職業安定協会では、「各地で説明会が中止となり学生の皆さんは不安かと思うが、地元の情報を発信していくので、焦らずに企業研究を続けてほしい」と話していました。

-

さくら祭り 4月1日から

伊那市高遠町の高遠城址公園で行われるさくら祭りの対策打ち合わせ会議が26日に総合福祉センターやますそで開かれ、期間中は新型コロナウイルスの感染防止に取り組みながら祭りは予定通り4月1日から行うことが確認されました。

会議では、今年の高遠城址公園のさくら祭りの日程や交通対策などについて話し合いました。

新型コロナウイルスの感染防止のため、全てのスタッフがマスクを着用し、手洗い、うがい、消毒を行うとしています。

来園者への対応として、園内数か所に消毒液の設置、マスク着用の呼び掛けなどを行うということです。伊那市では「感染拡大防止の重要な時期で、県の方針に基づいて同様の対策を取っていく」としています。

新型コロナウイルスの影響で、園内外のポイントを巡りスタンプを押して絵ハガキを完成させる「版画ラリー」は中止となりました。

今年初の取り組みとしてさくら祭り期間中にお披露目予定だった、仮想現実(VR)を使って高遠城の戦いを再現するシアターは中止とし、今後のイベントでお披露目するということです。

今年の公園開きは3月27日に行われる予定で、祭り期間は4月1日から30日までとなっています。 -

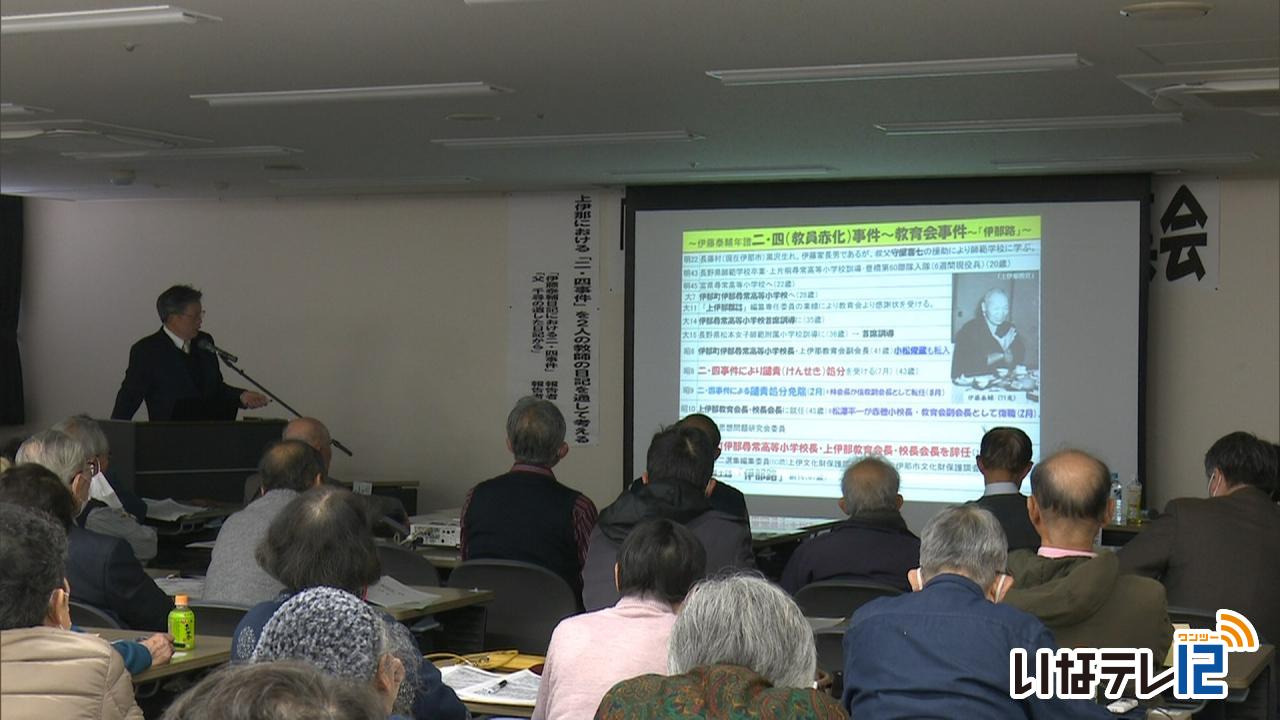

教員弾圧二・四事件について学ぶ集会

昭和8年に長野県内の教員が治安維持法違反で弾圧された二・四事件について学ぶ集会が29日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、「伊藤泰輔日記における二・四事件」をテーマに、上伊那郷土研究会の矢澤静二さんが

話をしました。

矢澤さんは、伊那尋常高等小学校の伊藤泰輔校長の日記から読み解く二・四事件の発端と説明し、事件が起こった当時の様子を話していました。

二・四事件は、教員赤化事件とも言われ、昭和8年2月4日から半年あまりの間に起こった弾圧事件です。

治安維持法違反で県内の教員など600人ほどが検挙されました。

集会は、上伊那の元教員らでつくる実行委員会が、歴史を振り返り後世に伝えていこうと開いたもので、この日はおよそ130人が集まりました。

-

保護者入れず発表会開催

新型コロナウイルスの影響で、伊那市のニシザワいなっせホールで27日行われた伊那緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園の発表会は、保護者を入れず実施されました。

毎年、卒園を前に行われている発表会ですが、コロナ対策として保護者は入れす実施しました。

緑ケ丘敬愛幼稚園の宮原健園長は、「楽しみにしていた保護者がたくさんいたが今回はやむを得なかった。子どもたちは、頑張って練習してきた成果を発表してくれました」と話していました。

発表会の様子は園のビデオカメラに収められていて、後日保護者に視聴してもらう機会をつくることにしています。

-

新型コロナ感染拡大 上伊那でも休校へ

新型コロナウイルスの感染拡大で政府からの全国の小中学校の休校を要請を受け、この地域の小中学校でも臨時休校が行われます。

伊那市では、28日臨時の校長会が開かれ、対応を協議しました。

伊那市立の小中学校は3月2日は通常登校日とし、3日から休校としています。

卒業式の対応については、来週中にまとめたいとしています。

学童クラブは春休み中の申し込みをしていた場合は休校期間中も利用できます。

時間は午前8時30分から午後6時までです。

箕輪町でも臨時の校長会が開かれ、対応を検討しました。

午後3時現在、小学校・中学校ともに4日(水)から休校にするとしています。

卒業式の対応や学童については決まっていないということです。

南箕輪村でも臨時の校長会が開かれ対応を検討しました。

小学校の休校は3月5日からです。

17日は終業式で全児童登校、18日は卒業式で卒業生のみ登校となります。

中学校の休校は5日からです。

16日は終業式で全生徒が登校、17日は卒業式で卒業生のみの登校となります。

学童クラブについては、原則として各家庭での対応としていますが、やむを得ない場合は子ども館が利用できます。

開館時間は平日の午前8時から午後7時までで、利用を希望する場合は問い合わせが必要です。

上伊那の公立高校です。

伊那北高校、高遠高校、箕輪進修高校は、2日が休校、3日に卒業式を行います。

弥生ヶ丘高校は2日は午前中のみ登校、3日は休校、4日に卒業式が行われます。

伊那西高校は2日は休校、3日は登校日、4日に卒業式が行われます。

辰野高校は2日は登校日、3日と4日は休み、5日は卒業式です。

駒ヶ根工業高校は、2日・3日は休校、4日が卒業式です。

上伊那農業高校、箕輪進修高校は午後3時半現在検討中です。

-

広域連合議会 来年度当初予算案など可決

上伊那広域連合議会2月定例会が28日開かれ、総額23億8,000万円となる来年度の一般会計当初予算案など11議案が提出され、原案通り可決されました。

上伊那広域連合の来年度の一般会計当初予算案は総額23億8,000万円で、今年度と比べ1億2,900万円少なくなっています。

主な事業として、伊那中央清掃センターとクリーンセンターたつのの解体工事に1億3千700万円などとなっています。

上伊那広域連合では、来年度から2年間で2施設の解体を行う計画です。

-

イベントの中止・延期情報

新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中止・延期情報です。

伊那市は、27日、市が主催するイベントや講座の中止・延期を発表しました。

中止は、29日の春読~春を感じるお茶会~、こどもひろば、

1日の信大中国人留学生友好交流餃子パーティ、

3日の料理教室、

5日の高遠北小学校おはなし会、古文書教室、

3月7日のみんなで学ぶ防災教室・第18回チューリップ祭り、第16回スプリングコンサート、

8日のお雛祭りお茶会、

10日の音楽あそび、健康長寿のための「食から作ろう健康講座」、

11日のソフトテニス教室、

13日のG・G5フライデーコンサート、

14日のおはなし会、川畠成道ヴァイオリンリサイタル、

16日の子育て教室、

18日のいーな元気応援セミナー、

20日の春休み子ども人形劇場、

27日の童謡唱歌教室 ふるさとの四季 春編です。

随時開催されている、シルバーハウジングいきいき館行事・地域活動支援センターの各教室・脳いきいき教室、認知症カフェ、保健センターで行われているリハビリ教室・筋力アップ教室・長谷リハビリ教室、ひまわり会は中止となります。

会議などの中止は、2日の買い物・移動支援地域づくりネットワーク会議、5GとICT・IOTセミナー、

4日の介護予防自主グループ代表者会、

5日のケアマネ連絡会幹事会、

8日の伊那市を考えるセミナー、

12日の女性教室です。

随時開催されている、各地区の民生児童委員協議会、上伊那圏域地域自立支援協議会専門部会、介護相談員派遣事業は中止となります。

延期は、3月8日のカメラ講座、

13日の空き家の総合相談会、

14日の空き店舗見学会です。

箕輪町では、3月7日のみのわ子どもメッセ2020、

14日のおはなしこんにちはが中止となっています。

南箕輪村では、3月7日の親子わんぱくランド2020、

15日のジビエ料理体験教室が中止となっています。

29日からかんてんぱぱホールで予定されていた「よみがえれ古布手造り仲間達展」は中止となります。

-

新型コロナウイルス 影響・対策

新型コロナウイルスの感染者が県内でも確認されたことを受け、県や市町村、医療機関などでは対応に追われています。

県教育委員会は、学校現場でのウイルス感染防止対策として、県立の高校の卒業式は、生徒、教職員のみの出席とするなどの方針を26日にまとめました。

生徒、教職員に感染が確認された場合は中止にするとしています。

その他、式典全体の時間短縮・マスクの着用・アルコール消毒など感染予防対策の徹底を呼び掛けています。

上伊那の県立高校8校では、学校によって時間短縮を予定しているということです。

行事などにも影響が出ています。

伊那市の春富中学校は、来月9日~11日に予定していた修学旅行を延期することを決めました。

伊那市創造館・伊那図書館学習室・いなっせ4階の学習室、7階のちびっこ広場は、28日から3月17日まで利用を中止します。

伊那市の伊那中央病院では27日から面会を全面的に禁止しています。

主治医が許可した場合のみ面会は可能となり、付き添いが許可された場合は、付き添い許可証が発行されます。

洗濯物・生活用品の受け渡しは、スタッフステーションで取り次ぐとしています。 -

いなテレショップ移転オープン

伊那ケーブルテレビのいなテレショップが、伊那市山寺の新しいマンション、グランデえちごや1階に27日、移転オープンしました。

店内が広くなり、客席は4席用意されています。

また、駐車場は店舗横に完備されています。

いなテレスマホは月々1,480円から販売しています。

移転記念として、今月29日までに新規申込をした方には、商品券3,000円分がプレゼントされます。

いなテレショップの営業時間は、午前10時から午後6時で、定休日は月曜日と火曜日です。

-

東ティモールパラ選手が伊那市視察

東ティモールのパラリンピックチームの選手らが26日、事前合宿の候補地としている伊那市の視察に訪れました。

この日は、東ティモールのパラリンピックチーム団長のセサリオ・ダ・シルバさんをはじめ、選手らが陸上競技場を視察しました。

選手のテオフィロ・フレイタスさんは、左足に麻痺があるということです。

2018年のアジアパラ競技大会の陸上400メートルで金メダルを獲得しています。

フレイタスさんは、競技場を走って感触を確かめていました。

視察には、日本東ティモール協会会長の北原巌男さんが協力していて、大使館の臨時代理大使も現地を確認していました。

また、この日は団長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長を表敬訪問しました。

白鳥市長は「伊那市は標高が高い場所も多く、高地トレーニングに向いている。選手に見てもらい魅力を感じてほしい」と話していました。

-

スマート林業部会最新機材デモ見学

伊那市新産業技術推進協議会のスマート林業部会は、最新技術を使った機材のデモンストレーションを、伊那市西春近の山林で25日見学しました。

伊那市や林業関係者など部会のメンバー15人が森林整備業・平澤林産の作業現場に集まり、最新機材のデモを見学しました。

こちらがその最新機材の集材機です。

伐採した木材を、ワイヤーロープを使って運びます。

オペレーターはコントローラーを使い遠隔で操作します。

本体の動作状況は、専用のアプリを通してタブレットで確認できます。

あらかじめ設定した距離まで、全自動でリールを巻取り、人が離れて作業できるため、安全性の確保と生産性の向上が見込めることが最大の特徴です。

部会の一員で、西春近の平澤林産は、全国で初めてこの機材を導入したということです。

平澤林産は、「自動化することで人的ミスによる事故を防ぐことができ、省力化も見込める」と話していました。

見学したある参加者は「今後、ドローンと連携して作業することで更なる効率化が見込めると思う」と話していました。

-

伊那養護学校 劇で感謝伝える

伊那市の伊那養護学校中学部1年生は、おもてなしプリンの掛け紙づくりで協力してもらった人たちに感謝を伝える劇を25日、披露しました

この日は、南箕輪村の大芝研修センターで、伊那養護学校の生徒およそ20人が、掛け紙づくりの感謝を伝える劇を発表しました。

劇は自分たちで考えたもので、悪者に盗まれた掛け紙を障がい者スポーツのフロアホッケーやボッチャで対戦して取り返すという内容です。

会場には地域住民や保護者など、およそ20人が集まり、劇を鑑賞しました。

伊那養護学校では去年の12月から、地域との繋がりを作ろうと、大芝の湯などで販売されているおもてなしプリンの掛け紙を作り、販売しました。

劇の後には大芝高原の各施設に、手作りのドライフラワーでアレンジしたリースや写真立てを贈りました。

-

テレビで注文 7月からスタート

伊那市と伊那ケーブルテレビが共同で進める「ICTライフサポートチャンネル」の概要が、25日に開かれた伊那市議会全員協議会で説明されました。

この日は伊那市役所で市議会全員協議会が開かれ、概要が説明されました。

伊那ケーブルテレビの画面上でリモコンを使って買い物サービス、交通サービス、医療サービス、安心サービスが受けられるもので、専用機器とインターネット環境が必要です。

高齢者のみ世帯など対象となる世帯は、伊那市が導入費用の一部を補助する予定で、専用機器の購入や工事などの初期負担は5,500円、利用料は月額2,200円となっています。

またサービスのひとつ、買い物サービスは「ゆうあいマーケット」という名称で7月から行われます。

画面上で注文した商品が店舗からドローンで地域の公民館などに運ばれ、公民館に取りに行くか地区ボランティアが届けるというシステムです。

来年度は非持、溝口、黒河内、中尾でサービスの提供が始まり、順次地域を拡大していくということです。

ドローン配送システムと併用して、軽自動車でも配達を行う予定です。

事業費はおよそ3千500万円を見込んでいます。 -

新型コロナ 県内で初の感染

長野県内で25日、新型コロナウイルスへの感染が初めて確認されました。

長野県は25日、松本保健福祉事務所管内で60代の男性1人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。

県内で感染が確認されたのは初めてです。

これを受け伊那市では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げました。

対策本部は、新型インフルエンザ発生時と同様の対策行動計画に沿って対応を行います。

当面は、会議やイベントの対応や、学校・保育園の休校・休園基準などについて検討することになっています。

また、伊那保健福祉事務所には新型コロナウイルス感染症に関する帰国者・接触者相談センターが設けられています。

伊那保健福祉事務所では、相談の目安を、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上、高齢者や持病がある人は2日以上続く場合。強い倦怠感や息苦しさがある場合などとしています。

また伊那市では、発熱や風邪の症状がある場合は学校や会社を休み、外出を控えること、毎日体温を計ること。また妊婦や子どもは重症化しやすいので早めに相談することなどを呼びかけています。

この日開会した市議会3月定例会で、市内中学校の修学旅行の実施について笠原千俊教育長は「国や県の方針や情報をもとに慎重に検討を進めていきたい」と話しました。

市内6校の中学校のうち、春富中学校は3月に、その他の5校は4月に修学旅行を予定していることから、現在学校でも検討が進められています。

箕輪町・南箕輪村の教育委員会でも同様の対応をとるとしています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、3月5日から伊那文化会館で予定されていた「県芸術文化総合フェスティバル」と、「県水墨画協会南信地区会員展」、4月19日の伊那フィルハーモニーファミリーコンサートの中止が決まっています。

また、伊那中央病院で26日に予定されていた「一般緩和ケア研修会」も中止されました。 -

移住検討者に企業の魅力をPR

首都圏から伊那市への移住・定住を考えている働き盛り世代を対象に、地域に魅力的な仕事があることを知ってもらうイベントが23日、東京都新宿区で行われました。

イベントには、伊那市内のメッキ業や木材加工業、酒造業、飲食業など10社の経営者が参加しました。

伊那市が、移住定住を考えている人に、不安要素のひとつである地域の仕事について知ってもらおうと初めて開きました。

パネルディスカッションでは、参加した経営者らが自社の紹介をしたほか、伊那で働くことの魅力やどんな想いで仕事をしているのかなどを話しました。

㈲スワニーの橋爪良博社長は「アルプスに囲まれた田舎の伊那市にこんな会社があるんですね、と言われます。何をやっているかというと、3Dプリンターを使った造形をやっています」と説明していました。

サン工業㈱の川上健夫社長は「新しいフィールドでも情熱を傾けられるものを見つけられれば、仕事も充実するしいろんな出会いにもつながる」と話していました。

会場には首都圏に住むおよそ100人が訪れ、話に耳を傾けていました。 -

市議会3月定例会開会 44議案提出

伊那市議会3月定例会が25日に開会し、来年度当初予算案など44議案が提出されました。

市議会3月定例会には、過去最高の総額346億3,800万円の来年度一般会計当初予算案など44議案が提出されました。

一般会計当初予算案のほか、横山をアクティビティのメッカとして来年度から4年かけて整備する総額3億8,710万円の計画の策定に関する議案も提出されています。

3月定例会は、3月4日から一般質問、9日から委員会審査が行われ、16日に委員長報告と採決が行われる予定です。 -

伊那RC60周年記念式典

伊那ロータリークラブの創立60周年記念式典が伊那市のJA上伊那本所で24日、行われました。

式典には、会員や来賓など80人が出席しました。

伊那ロータリークラブは、社会奉仕を目的とした団体で、地域貢献活動や留学生の受け入れなどを行っています。

クラブは昭和35年に発足し今年、創立60周年を迎えました。

現在会員は、伊那市内を中心に57人です。

式では、台風19号災害の義援金を長野県に、地域振興のための寄付金を伊那市・南箕輪村・宮田村に贈りました。

また、地域への隠れた貢献に光をあてる伊那ロータリー顕彰では、3団体と個人2人が表彰されました。

伊那ロータリークラブの唐木一平会長は「さらなる会員増強を図り、活動プログラムを充実させ奉仕と理想の実践にまい進したい」と話していました。

-

ミドリナ白書シンポジウム

伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンを民間からサポートする団体「ミドリナ委員会」は、人と森の心地よい関係を考えるシンポジウムを、きょう市内で開きました。

シンポジウムでは、初めに、プロダクトデザイナーで、武蔵野美術大学教授の若杉浩一さんが、基調講演を行いました。

若杉さんは、様々な商品のデザインを手掛けてきましたが、会社の収益のためだけに働くことに疑問を感じ、デザインで地域と産業を活性化させる取り組みへと活動をシフトさせていきます。

その地元の木材を活用した家具や遊具のデザインを行い、地域や企業と連携しながら新しい価値づくりを進めているということです。

若杉さんは、「地域資源を使って地域で価値を生み出し循環する暮らしを作っていく時代が来ている」と話していました。

イベントには、150人が参加しました。教育、食、住まいなどの5つのテーマに分かれ、森林との関係性でどのような未来が描けるのかを、1日かけてディスカッションしました。

これは、伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンを民間からサポートする団体「ミドリナ委員会」が開きました。

委員会では、「人と森の心地よい関係」をテーマに、これからの道筋を描く白書の作成を検討しています。

白書は2年間かけて検討します。

そのための1回目の検討を行うため今回シンポジウムが開かれました。

イベントは伊那市ますみヶ丘にある地域材を使った家づくりを進める総合建設業・フォレストコーポレーションの社屋で行われました。

昼には、ジビエ料理などが用意され参加者が味わっていました。

-

手作りの遊び楽しむキッズ王国

親子で手作りの遊びを楽しむイベント「キッズ王国」が23日、伊那市の伊那公民館で開かれました。

会場には、小麦粘土やマラカスづくりなど室内遊びのブースが設けられました。

キッズ王国は、寒い時季でも部屋の中でできる手作りの遊びを親子で楽しんでもらおうと、市内9つの公民館でつくる伊那市公民館運営協議会などが毎年この時期に開いているもので、今年で26回目です。

富県公民館のブースでは、紙でできた魚の釣り体験が行われました。

西春近公民館のブースでは、ホウ砂と洗濯ノリ、色水を混ぜてつくるスライム体験が行われました。

この他、ボランティアスタッフで参加した春富中学校の生徒による劇や、伊那西高校吹奏楽クラブの演奏が行われ、会場は多くの親子連れでにぎわいました。

伊那市公民館運営協議会では「子どもの好きな遊びや普段では見られない新たな一面を発見してもらう機会にしてほしい」と話していました。

-

歌声喫茶で日中友好

日中友好協会伊那地区本部主催の歌声喫茶in伊那が、伊那市のニシザワいなっせホールで、23日に開かれました。

ステージでは、歌声喫茶実行委員会のメンバーらが演奏を行い、集まった人たちと歌謡曲や童謡唱歌を歌いました。

歌声喫茶は、歌を通して日中の輪を広げようと、日中友好協会伊那地区本部が開いたもので、今年で2年目です。

今回は新型コロナウイルスの影響が心配されましたが、会場にはおよそ160人が集まりました。

客席からステージに招かれた男性たちがロシア民謡を歌ったり、全員で童謡に合わせて手を動かしたりと、和やかな雰囲気で会が進められていました。

日中友好協会伊那地区本部の小原茂幸会長は「歌は人と人を結び、歌声は国境も越えていきます。笑って、歌って、踊ることで楽しみを共有していきましょう」と話していました。

-

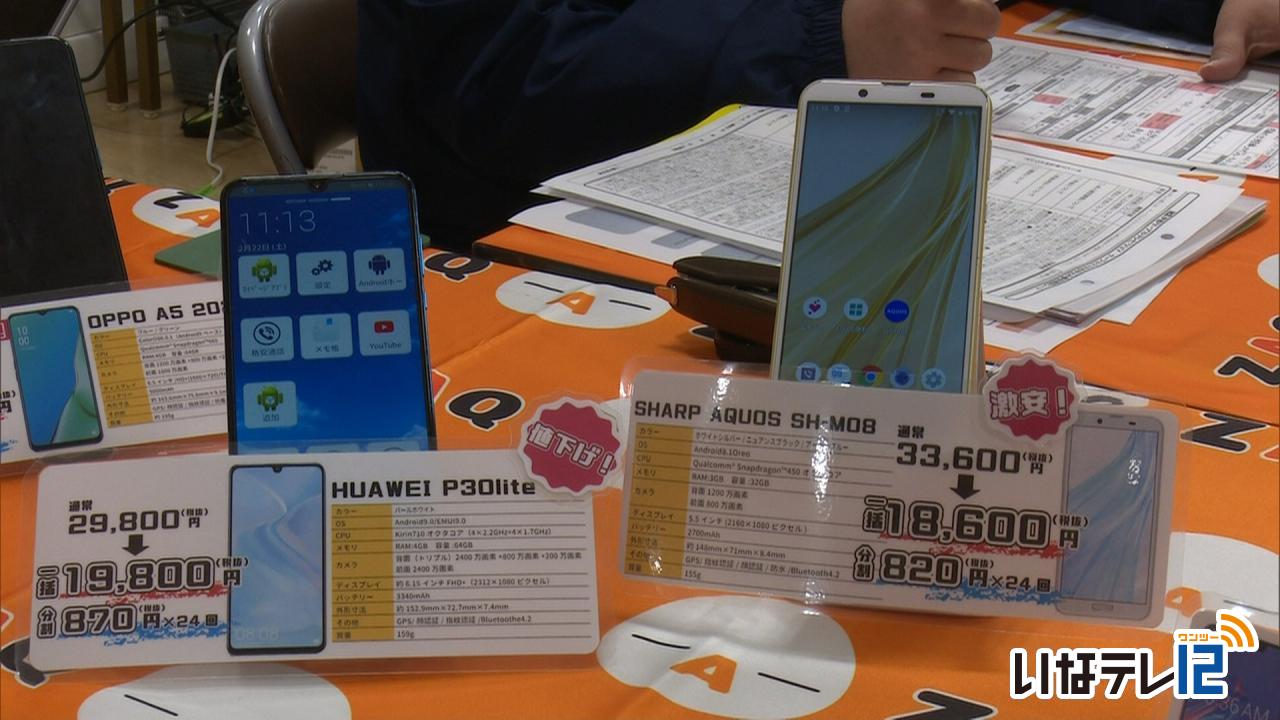

アピタでいなテレスマホ大幅値引きイベント

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」を2日間限定で大幅値下げし販売するイベントが、23日まで伊那市のアピタ伊那店で開かれています。

イベントでは、スマートフォンやタブレット端末を台数限定で大幅値下げし販売しています。

いなテレスマホは、伊那ケーブルテレビが2016年から提供している格安スマートフォンのサービスで、音声通話コースの最も安いプランで月額1,480円となっています。

イベントの期間中、いなテレスマホの申し込みをした人を対象に、くじ引きで最大5千円分の商品券をプレゼントしています。

また会場では、ケーブルテレビ、インターネット等、各種サービスもキャンペーン価格で申し込みを受け付けています。

イベントは23日までで、時間は午前10時から午後5時、アピタ伊那店1階の休憩スペースで開かれています。 -

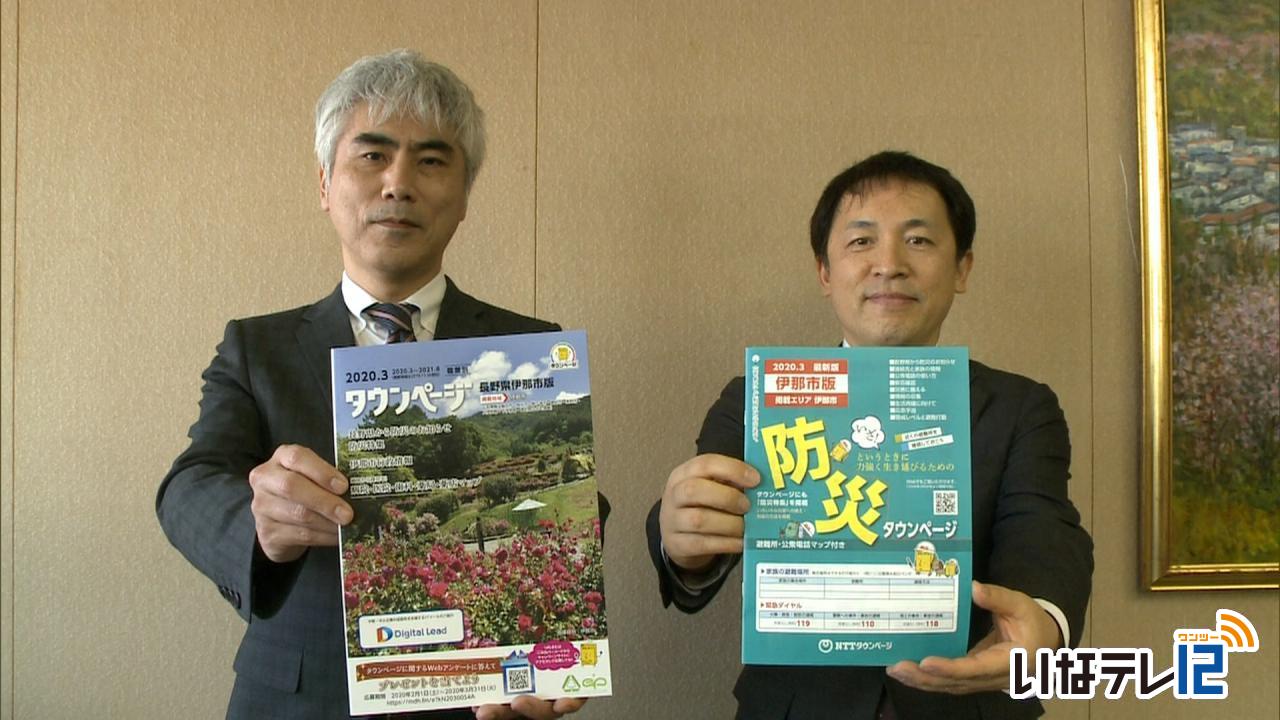

タウンページ 伊那市内に最新版を無料配布

防災啓発情報の相互協力に関する協定を伊那市と締結しているNTTタウンページ株式会社は、最新版のタウンページを市内の事業所や家庭に無料配布します。

最新の伊那市版タウンページと別冊防災タウンページです。

タウンページは、より親しみを持ってもらおうと、高遠町のしんわの丘ローズガーデンの風景を表紙にしています。

電話番号の他に、災害必需品や災害用伝言板などについて紹介しています。

防災タウンページには、災害発生の危険性を直観的に理解できるよう、5段階の「警戒レベル」の情報が新たに掲載されました。

市とNTTタウンページは、2016年に防災情報の相互協力に関する協定を締結しています。

タウンページ・別冊防災タウンページは、今月中に市内の事業所や家庭およそ2万8,000軒に無料配布されます。

-

ベースボール5体験会

伊那市西春近を拠点に活動する野球塾BASEは5人制の手打ち野球「ベースボール5」の体験会を22日、開きました。

体験会は伊那市長谷の長谷中学校体育館で開かれました。

ベースボール5は世界野球ソフトボール連盟が考案したスポーツで、柔らかいゴム製のボールを使って行い、バットもグローブも不要です。

ピッチャーとキャッチャーを置かずに5人が守備につきます。

攻撃側はホームベースの後ろのエリアからボールを手打ちします。

体験会には、市内のスポーツ少年団の子どもたち、30人が参加しました。

ベースボール5の指導資格をもつ小諸市の伊部嘉男さんが指導にあたりルールなどを解説しました。

22日は、実際にゴムボールを使って手打ちをする体験が行われました。

伊部さんは「良いスイングができていないとボールは飛びません。正しく振ることを意識してください」とアドバイスしていました。

22日は、スポーツ少年団の監督やコーチも訪れ様子を見学していました。

このイベントは、西春近を拠点に活動する野球塾BASEが初めて開いたものです。

BASE代表の唐木雅弥さんは「イベントを通して野球人口の底辺拡大につなげたい」と話していました。

258/(月)