-

法教育広報大使に成美さん

人権や憲法、法律など社会生活に必要な知識を地域の子どもや若者に広めようと、伊那市の法教育学研究所は3日、法教育広報大使に伊那市出身のタレント、成美さんを委嘱しました。

この日は、代表の二瓶裕史さんが伊那市役所で、成美さんに委嘱状を手渡しました。

法教育学研究所では2013年から、主に県外の企業でのコンプライアンス研修や、教育機関で人権に関する講演など行っています。

二瓶さんは、「若者にとって法律や憲法、人権などは堅いイメージがあるが、成美さんに大使をつとめてもらうことで、地元の子どもや若者に、広く知ってもらうきっかけにしたい」と話していました。

法教育学研究所では今後、要望があれば出前講座を開くということです。

-

高遠文芸賞 最優秀賞「アズキッパ」

第一回高遠文芸賞の入賞作品がきょう発表され、最優秀賞には駒ヶ根市のペンネーム春日あずささんの作品「アズキッパ」が選ばれました。

3日は伊那市高遠町の環屋で入賞作品が発表されました。

最優秀賞を受賞した作品アズキッパの冒頭部分です。

「昭和初期のものであろうか、骨董品と言えるほどの古さでもないような箪笥が、六畳の部屋にどっしりと静かに佇んでいる。」

この作品は山菜の「アズキッパ」を通して、作者の春日さんが祖母との思い出を描いたものです。

会見後、実行委員会のメンバーが最優秀賞受賞を春日さんに伝えると「びっくりしました。信じられないです」と話していました。

高遠文芸賞は今回が第一回で「高遠」をテーマにした旅行記やエッセイ、小説を全国から募集をしました。

募集は去年の11月から今年の3月まで行われ49作品の応募があったという事です。

最優秀賞に次ぐ優秀賞は3作品が選ばれました。

旅行記部門は神奈川県の佐藤美礼さんの「蓮華寺の緋牡丹~逆境を凛と生きる~」

エッセイ部門は伊那市の古畑美幸さんの「春を待ちながら」

小説部門は伊那市の荻原白水さんの「もりのぶ」が選ばれました。

実行委員会の遠藤覚代表は「どれもすばらしい作品で審査が難しかった」と話していました。

実行委員会では9月に表彰式を行い、合わせて製本についてのワークショップを開き、入賞作品の本を作るという事です。

-

沢渡駅の待合室とトイレ起工

新たに建てられる伊那市西春近のJR飯田線沢渡駅の待合室とトイレの安全祈願祭と起工式が3日、現地で行われました。

来年2月末の完成を目指しています。

3日は、関係者30人が出席し工事の安全を祈願しました。

待合室とトイレは線路西側の駅舎跡地に建設されます。

木造平屋建てで、延床面積は82平方メートル、総事業費はおよそ4100万円となっています。

地域産材による木質化を図る計画で、主な柱と梁には5月に伊那市で開かれた全国削ろう会信州伊那大会で製材した木材が使用されます。

沢渡駅は伊那地域定住自立圏事業で運行するバス「伊那本線」のバス停にもなっていてJR飯田線の利用者の利便性向上につなげたいとしています。

沢渡駅が最寄り駅となる伊那西高校です。

全校生徒434人のうちの7割が沢渡駅を利用しています。

伊那市では今後、西春近公民館の建て替えなどを含め、沢渡駅周辺の整備を進めていく計画です。

沢渡駅の待合室とトイレは来年2月末の完成を目指します。

-

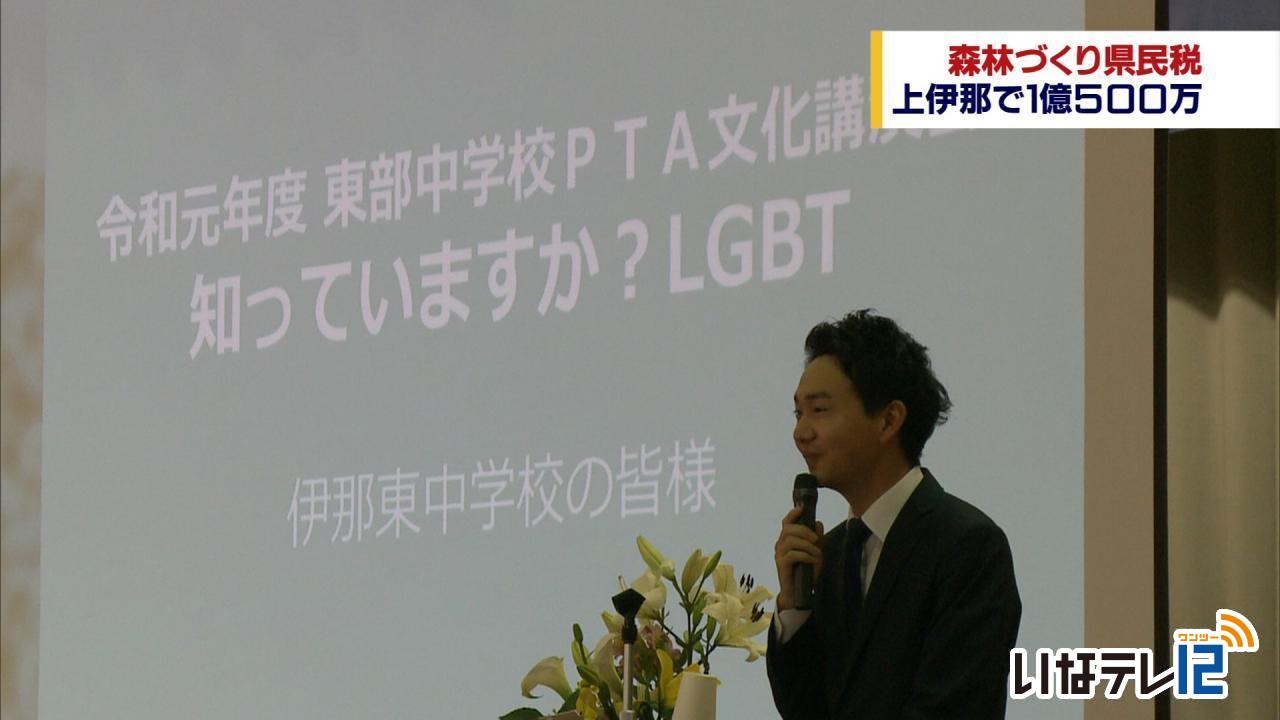

東部中でLGBTの講演会

性的少数者LGBTへの理解を深める講演会が2日、伊那市の東部中学校で開かれました。

講演会にはおよそ840人の生徒やその保護者などが集まりました。

講師を務めたのは、伊那市出身で男性同性愛者の下平武さんです。

下平さんは、世間から見た性の問題や、自身の人生経験について話をしました。

高校時代に自分が男性同性愛者であることに気づいた下平さんは、「性別は男女の二択だけではなく、人の数だけある。」と話しました。

また、「現代は100人中8.9人がLGBTの世の中であるため、身近な話だと思ってほしい。」と呼びかけました。

下平さんは、世間の性への偏見などを解決しようと、内閣府や民間企業でも講演を行い、多様性の尊重を広めようと活動しています。

-

最後の「なんじゃもんじゃ写真展」

上伊那の写真愛好家による、なんじゃもんじゃ写真展が伊那市の伊那文化会館で開かれています。

18回を数える写真展ですが今回が最後の展示会となります。

なんじゃもんじゃ写真展は伊那市境のカメラのキタハラに集まる写真愛好家が開いてきましたがカメラのキタハラが閉店したことにより今回が最後となります。

写真展開催は18回を数え延べ出展作品数は1,200点を超えるということです。

最後の写真展には約50人から160点ほどの作品が集まりました。

写真は身近な被写体から旅先で撮影したものなど個性豊かな作品が並んでいます。

なんじゃもんじゃには正体不明という意味があるということで、

よく見ないと何を撮影したのか分からない写真も出品されているということです。

出展者は「今まで足を運んでくれた人たちに感謝したい。最後の写真展なので一人一人の作品をゆっくりと見てもらいたい。」と話していました。

なんじゃもんじゃ写真展は7日まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

森林づくり県民税 事業を検証

森林づくり県民税を元に、上伊那地域で行われた事業について検証する「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」が2日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

会議には委員10人が出席しました。

この日は、県から上伊那地域の昨年度の森林づくり県民税活用事業について報告がありました。

それによると、上伊那地域全体では昨年度、1億500万円が配分されていて、このうち里山の利活用に向けた間伐作業に1100万円、防災・減災に向けた間伐作業に700万円となっています。

また、各市町村が森林づくり県民税の支援を受けて行った事業として、伊那市は松くい虫枯損木処理事業に306万円、箕輪町は景観形成を目的とした森林整備に114万円、南箕輪村は松くい虫枯損木処理事業に72万円となっています。

委員からは「どんな取り組みが行われているのかPRが足りない」「若者の目に触れるフリーペーパーに掲載するのはどうか」など説明不足を指摘する意見が上がっていました。

またきょうは、新年度の事業計画が報告されました。

新たな事業として、上伊那地域の小中高校の児童・生徒を対象にした「自然教育・野外教育推進事業」に116万円などが計画されています。 -

“あじさい寺”深妙寺 2,500株見頃

あじさい寺としても知られる、伊那市西春近の深妙寺であじさいが見頃を迎えています。

青や紫、白、ピンクなど、深妙寺の境内には200種類、およそ2500株のあじさいが植えられていて、現在見頃を迎えています。

2日は、愛知県や岐阜県、山梨県など県外からも観光客が訪れていました。

また、カメラを構える人の姿も多くみられました。

訪れた人は「何度も横を通っていたけど初めて来た。こんなに綺麗だとは思わなかった」「毎年来ているが、今年も綺麗。来年も来たい」と話していました。

伊那市西春近の深妙寺では、30年前に現在の住職の母親があじさいを植えたのをきっかけに、株分けなどをしながら少しずつ数を増やしてきました。

深妙寺では「花を見て、和んでもらえればうれしい」と話していました。

現在、あじさい祭りが行われていて、7日まで無料でお茶を飲むことができます。

あじさいの見頃は7月中旬までだということです。 -

地域の課題について考えるワークショップ

総合商社丸紅株式会社は、地域の課題について解決策を考えるワークショップを1日、伊那市内で行いました。

ワークショップは、6月30日と7月1日の2日間、丸紅のグループ会社、丸紅伊那みらいでんき株式会社の社員研修の一環として開かれたものです。

1日は参加者による成果発表が行われました。

各グループが、きのう伊那市を散策し、拡充すべき点や、伊那市の抱える課題などを分析し、解決策を提案しました。

参加者からは、クレジットカードの利用できる店舗が少ないことから、決済サービスの整備の必要性や、高齢者は車がないと買い物ができないことから、カーシェアなどさらなる交通の利便性向上の必要性などが提案されました。

また、この日は伊那市役所の職員も参加し、意見交換も行われました。

丸紅伊那みらいでんきは、「伊那市の課題に対して関わることができるように、さらに具体的に取り組んでいきたい」と話していました。

-

伊那市の保育園民営化調査 19団体から回答

民営化を含めた小規模保育園のあり方について検討している伊那市は、県内で保育園などを運営する法人に対し民営化に参入する意思を問うアンケートを送り、19団体から回答があったことが、1日に分かりました。

伊那市議会全員協議会が1日に市役所で開かれ、市が報告したものです。

小規模保育園のあり方について検討している伊那市は、県内で保育園や幼稚園を運営している34の法人に対し、民営化に関するアンケートを先月12日付けで送りました。

内容は、「新山保育園の民営化を目的に募集を行った場合応募するか」「市内公立保育園の民営化を行う場合、事業参入を希望するか」など6項目です。

回答期限となっている6月28日までに、19団体から回答があったということです。

議員からは、「この問題については伊那市子ども子育て審議会で話し合っている。なぜ事前に言わなかったのか」

「新山保育園について具体的に質問するのはあまりにも唐突だ」などの意見がでていました。

それに対し市は、「新山保育園は、来年度新園舎の工事着工の予定で進めている。地域との話し合いの中でもでてきた民営化が1つの選択肢となりうるのか早期に調査する必要があった」と話していました。

具体的な回答結果については現在まとめている段階だということで、市議会では公にする前に議会に報告するよう求めました。

全員協議会では他に、市が行うJR沢渡駅の待合室とトイレの整備について説明がありました。

市では年度内の供用開始に向け、あさってから工事を始めます。

他に、消費増税への影響を緩和するために低所得者や子育て世帯に対して国が販売するプレミアム付き商品券について説明がありました。

市内で対象となるのは、住民税非課税者が1万400人、10月1日現在3歳半までの子がいる世帯主が1,600人だということです。

販売は10月1日からで、使用期間は来年2月29日までとなっています。 -

信濃GS南箕輪村デー

ルートインBCリーグ2019、信濃グランセローズ対富山GRNサンダーバーズの公式戦が29日、伊那市の伊那スタジアムで行われました。

この日の試合は、南箕輪村がグランセローズのキャンプ地となっていることにちなみ、南箕輪村デーとして様々なイベントが行われました。

南箕輪村を拠点にする和太鼓チーム「鼓龍」の演奏や、上伊那を中心に活動するチアダンスチーム「エムスターズ」のパフォーマンスなどが行われました。

伊那スタジアムには、南箕輪村のイメージキャラクターのまっくんも応援に駆け付けました。

始球式では、南小ドラゴンズのエースで、南箕輪小学校6年の加藤高慎くんがマウンドに上がりました。

試合は5対13で、信濃が富山に負けました。

-

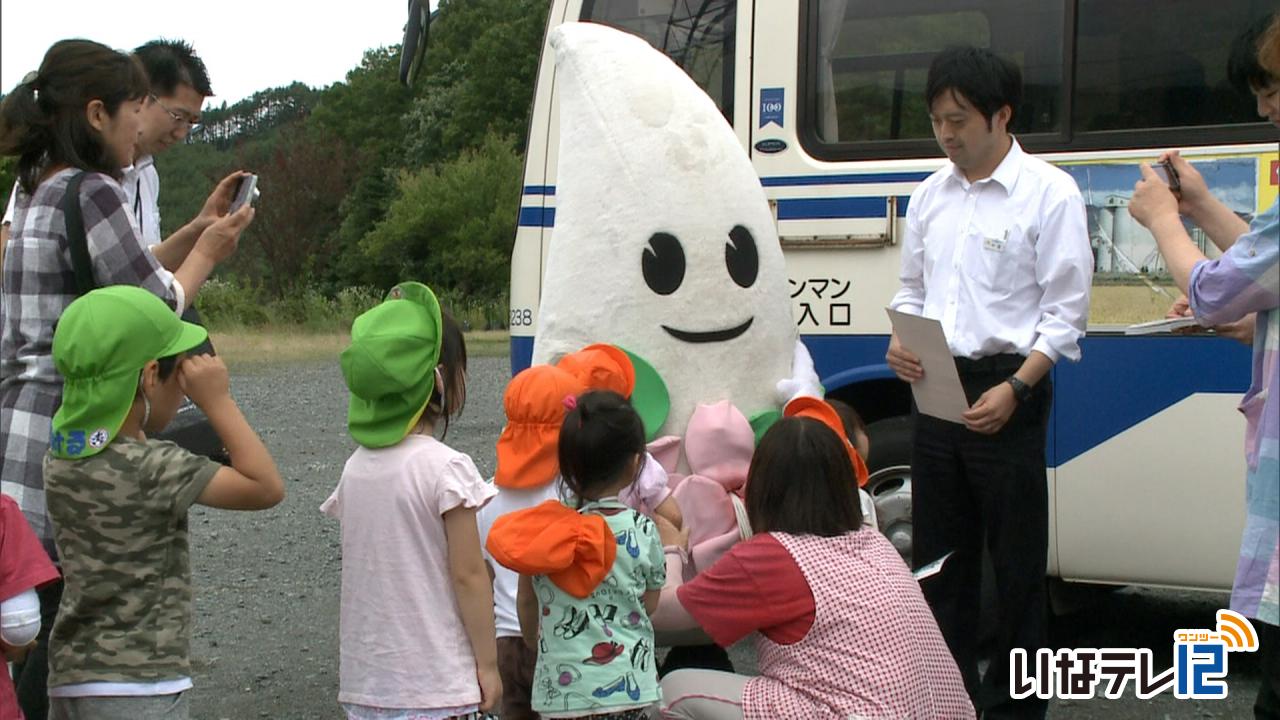

バス育で園児がバス試乗

子どもたちにバスを身近に感じてもらい、交通との関わりを知ってもらう「バス育」の一環で、伊那市富県の新山保育園の園児たちが28日、バスに試乗しました。

バスの試乗には、園児23人が参加し、バス会社の職員から説明を受けました。

その後、保育園を出発し実際に循環バスが通る道を走りました。

園児たちは、バスが停車すると、窓から手を振り、歓声を上げていました。

「バス育」は、伊那市地域公共交通協議会がバス会社の協力のもと、公共交通の大切さを学んでもらおうと去年から行っています。

伊那市では、今後も市内の保育園を対象に「バス育」を行っていく予定です。

-

伊那ビデオクラブ 吉澤さん最高賞

ビデオ愛好者でつくる伊那ビデオクラブの作品コンクールの表彰式が、30日に、伊那市の伊那公民館で行われ、最高賞の伊那市長賞には吉澤豊さんの作品が選ばれました。

伊那市長賞には、伊那市の吉澤さんの作品「福地風土記」が選ばれました。

富県で野菜の有機栽培に取り組む家族に焦点をあてながら地域の歴史を紹介した番組です。

他に、伊那ケーブルテレビジョン賞には、南箕輪村の北原正さんの作品「魚(ウォ‼)ッチング」が選ばれました。

今年4月に天竜川漁業協同組合が開いた子ども釣り体験教室を撮影したものです。

伊那ビデオクラブは、平成5年に発足し平成9年から会員の技術向上や発表の場としてコンクールを行っています。

今年で22回を数え、これまでにおよそ550点が出品されています。

赤羽仁会長は、「伊那谷の映像記録史としてこれからも継続していきたい」と話していました。

入賞作品は、ご覧のチャンネルで放送する予定です。 -

伊那混声合唱団の演奏会

伊那市を拠点に活動しているコーラスグループ伊那混声合唱団の演奏会が29日伊那文化会館で開かれました。

演奏会ではドイツの曲や日本の夏にちなんだ歌などアンコールを含めて24曲が披露されました。

伊那混声合唱団は昭和33年に伊那市民合唱団として誕生し今年で62年目となります。

現在は10代から80代までの男女36人が活動しています。

伊那混声合唱団の指揮者として56年目となる田中眞郎さんは

上伊那の高校で合唱クラブの育成に努めたのち一般のサークルでも指導にあたるなど音楽文化の発展に尽力しています。

伊那文化会館の大ホールには多くの観客が訪れ混声合唱のハーモニーを楽しんでいました。

-

伊那中生が起業家から学ぶ

伊那市の伊那中学校の2年生と3年生は28日、地域で起業した人から話を聞きました。

この日は、地域で起業した29人が学校を訪れ、生徒たちに話をしました。

南箕輪村のデザイナー土田智さんは、「デザインの仕事では、失敗することも多い。何がうまくいっていないのかを探し、依頼主が伝えたいことをいかに読み取ることがポイント」と話していました。

伊那市で飲食業を営む村山幸弘さんは、「チャンスは平等です。いつチャンスが訪れてもいいように努力を怠らないことが大切です」と話していました。

これは、伊那中が行っている地域の魅力を学ぶ「ふるさと伊那谷学」の一環で開かれました。

生徒は、興味のある人のところへ行き熱心に話を聞いていました。

伊那中では、「受け身ではなくいろいろな価値観に触れてほしい」と話していました。

-

かぞくフェス 賑わう

家族で様々な体験を楽しむ「かぞくフェス」が29日伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で開かれました。

かぞくフェスでは子どもたちが遊べるコーナーのほか500円でマッサージを受けたり薬膳茶を飲むことができる癒しブースが設置されました。

かぞくフェスは、伊那商工会議所青年部が家族で一緒に楽しめるイベントをと初めて開催しました。

パンに絵を描く無料体験も行われました。

子どもたちは、チョコレートペンを使って思い思いの絵を描いていました。

ステージイベントでは、シンガーソングライターの玉城ちはるさんが出演し、参加者と一緒に手話ダンスを踊りました。

イベントには多くの人でにぎわい、親子連れが楽しんでいました。

-

竹澤長衛偲ぶ長衛祭

南アルプスの開拓者としてしられる竹澤長衛を偲ぶ第61回長衛祭が南アルプス北沢峠で行われました。

長衛祭には、伊那市や山梨県南アルプス市などから産学関係者や一般登山者およそ200人が参加し、献花台に花を手向けました。

竹澤長衛は、長谷出身で南アルプスで登山道を整備したり山小屋を建設するなど、南アルプスの開拓に尽力しました。

その功績を偲び伝えていこうと実行委員会が毎年開いています。

白鳥孝伊那市長は、「自然との共存という長衛に思いを受け継ぎ、守っていきたい」と話していました。

29日は、長谷小学校と南アルプス市の芦安小学校の児童が「ふるさと」を歌いました。

会場では、猪や鹿の肉が入った成敗汁が訪れた人たちに振舞われました。

30日は、甲斐駒ヶ岳の記念登山が計画されています。

-

伊那西高校「西高祭」はじまる

伊那市の伊那西高校の文化祭、第35回「西高祭」が29日から始まりました。

この日は、午後の一般公開を前に講堂で校内祭が行われました。

校内祭は、各クラブの発表が行われ、練習の成果を披露していました。

今年の西高祭のテーマは「彩 一人一人の色で輝かせよう」です。

生徒一人一人が輝ける場所をつくるという思いが込められています。

西高祭は、あすまでで、一般公開は午前9時30分から午後3時までとなっています。

クラス展やステージ発表のほか、バザーなども予定されています。

-

伊那市社協新会長に篠田貞行さん

伊那市社会福祉協議会の新旧会長の退任式と就任式が、伊那市の福祉まちづくりセンターで28日、行われました。

新しい会長には、篠田貞行さんが就任しました。

退任する伊藤隆さんは、6年8か月会長を務めました。

新たに会長に就任したのは、篠田貞行さん64歳です。

篠田会長は、昭和52年に伊那市役所に入り、平成24年からは総務部長を務めました。

篠田会長は「伊藤旧会長が職員同士の良い雰囲気を作ってくれた。今後も職員と一緒に頑張っていきたい」と話していました。

会長の任期は、2年となっています。

-

弥生生キャリア教育で自己分析

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の2年生は、大学生や社会人で作り東京にある「一般社団法人ユニカル ラボラトリー」によるキャリア教育を27日、受けました。

この日は、2年生240人が「自分クッキング」と題した自己分析を行いました。

生徒たちは最初に、自分の性格やこだわっていること、他人と比べて足りない点などをワークシートに書き出しました。

ワークシートに書き出した内容を友達と発表し合い、それぞれの個性を理解し合いました。

青山学院大学2年の上山航矢さんは飯田市出身で、ユニカルラボラトリーのメンバーのひとりです。

上伊那で開かれたキャリア教育のイベントに参加し、弥生の小川智道教諭と顔見知りとなり、それが縁で弥生でキャリア教育を

行うことになりました。

ある生徒は「自分を改めて見つめる良い機会になった。進路決めにいかしたい。」と話していました。

-

伊那の美しい風景を描く絵画展

上伊那の絵画サークル「葦の会」「イーゼル会」「クレパス会」合同の作品展、伊那の美しい風景を描く絵画展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には3つのサークルの生徒と講師23人の作品70点が並びます。

葦の会・イーゼル会・クレパス会は、伊那市の画家・奥村 憲さんが講師を務めています。

メンバーそれぞれが、写生会で訪れた場所や、伊那市内のお気に入りの場所で作品を描きました。写生地は50か所に及びます。

画材も色鉛筆、クレパス、油絵、水彩など様々です。天竜川や三峰川、2つのアルプスなど、自然豊かな伊那の風景を描こうと、今回はテーマを「伊那の美しい風景を描く」としました。

この葦の会・イーゼル会・クレパス会合同の絵画展は、来月2日(火)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

山ぶどうワインの塩完成

伊那市の農家11軒でつくる「やまぶどう生産者の会」が栽培した山ぶどうでつくったワインの風味を加えた塩「山紫ソルト」が完成しました。

28日から市内で試験的に販売します。

こちらが、山ぶどうワインから作られた塩です。

色と香りを楽しみながら、ステーキや天ぷら、おにぎり、サラダなど様々な料理に合うということです。

27日に市役所で開かれた定例記者会見でお披露目されました。

ワインを醸造した伊那ワイン工房の村田純社長によりますと、塩は山形県の日本海の海水を釜で煮込み、ある程度水分を飛ばしたところに山ぶどうワインを加えて完成させたということです。

使われている品種は、信州大学農学部が開発した「信大W‐3」です。

山紫ソルトは、70g入りの瓶が税別1,000円で45本限定。

30g入りの大袋が600円、3g入りの小袋が100円で、合わせて165袋限定です。

高遠さくらホテル、伊那ワイン工房、アンサンブル伊那、みはらしファームのとれたて市場の4か所で、28日から販売されます。

伊那市では、来年度からの本格販売を目指すということです。 -

子どもや若者の性被害を防ぐ

子どもや若者の支援について考える、長野県将来世代応援県民会議上伊那地域会議が26日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

会議は、上伊那地域の教育関係者40人ほどで組織されています。

子どもの性被害や貧困、青少年の社会参加などに取り組む組織として2017年に設置されました。

今年度は、インターネット利用による子どもの性被害の防止や、情報モラルの向上を重要課題に挙げています。

上伊那地域では、来月を中心に、各地の高校で朝の登校時に高校生らに声がけをして、非行・被害防止を呼びかける街頭啓発を計画しています。

-

さくら祭り 16万人

今年の高遠城址公園のさくら祭りの有料入園者数は16万923人で、去年よりおよそ4万人増えたことがわかりました。

26日は、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで今年の高遠城址公園さくら祭りの反省会が開かれました。

今年は開花が早まる可能性を見越し3月23日に公園開きとなりましたが開花は例年並みの4月6日でした。

伊那市によりますと開花翌日から散り終わりの25日までの有料入園者数は16万923人でした。

有料化となった昭和58年以降最も少ない人数だった去年よりおよそ4万人増となりました。

期間中の10日は大雪となり積雪により倒木の危険があるとして午前10時から終日、入園規制となりました。

入園客が伸び悩む一方で、公園内で実施されたイベントは好調だったということです。

出席者からは「海外からの観光客が増えている。インバウンドにもっと力を入れる必要がある」「観光客に施設や駐車場など分かりやすい案内看板が必要だ」といった意見が出されました。

伊那市では、出された意見をもとに来年に向け対策を考えていきたいとしています。

-

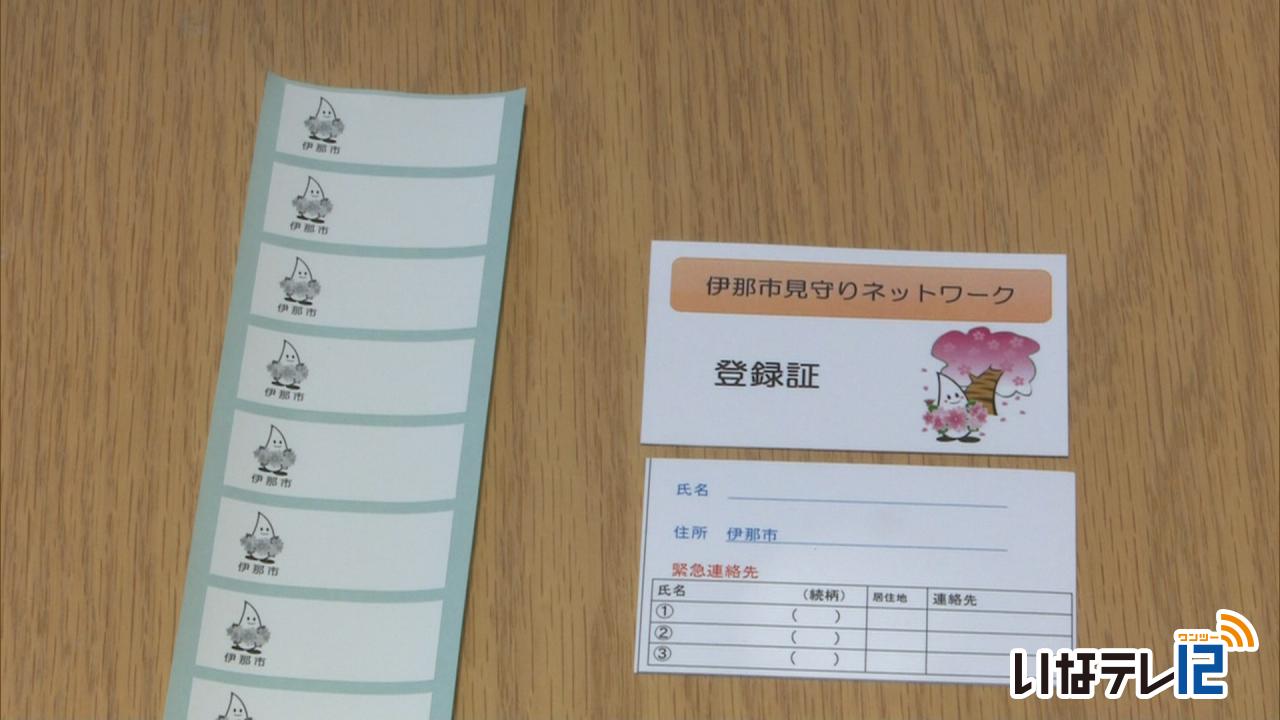

認知症高齢者 地域で見守り

伊那市は認知症で行方不明になる恐れのある高齢者の情報を共有し早期発見や保護につなげる認知症見守りネットワークを来月1日からはじめます。

認知症見守りネットワークは行方がわからなくなった認知症高齢者を地域の見守りにより早期発見につなげるための仕組みです。

行方がわからなくなった際、登録された情報を、市役所福祉相談課や伊那警察署の他、デイサービスセンターや宅老所などの協力事業所で共有します。

ネットワークは家族が警察に届け出ると23の協力事業所とも情報が共有され、送迎や訪問の時などに職員が行方不明となっている高齢者を探す仕組みです。

利用は、事前登録制で名前や住所、緊急連絡先などを記入する登録証の他、靴や杖などに名前を張ってもらうシールが交付されます。

これにより本人確認をスムーズに行えるということです。

伊那市では、「年々認知症高齢者が行方不明になるケースが増えているので活用して欲しい」と呼び掛けています。

対象者は認知症による行方不明の恐れがある65歳以上の人や医師から認知症の診断を受けた40歳以上65歳未満の人です。

登録は無料で伊那市役所福祉相談課窓口で受けつけています。

-

ボランティアコンサートで交流

伊那市の春日桂子さんと好枝子さんは25日、伊那市のデイサービスセンター春富ふくじゅ園を

訪れ、ボランティアコンサートを行いました。

桂子さんと好枝子さんは、夏の童謡や今が見頃のバラにちなんだ曲など、20曲を披露しました。

イベント後半には、高齢者が体を使ってエア楽器を表現し、盛り上がりました

義理の親子関係の桂子さんと好枝子さんは19年前に、リハビリの一環としてコーラス指導の依頼を受けたのをきっかけに、ボランティアを始めました。

2人は上伊那の障がい者施設や福祉施設を定期的に訪れ、コーラスを披露していて、春富ふくじゅ園は年に8回ほど訪問しているということです。 -

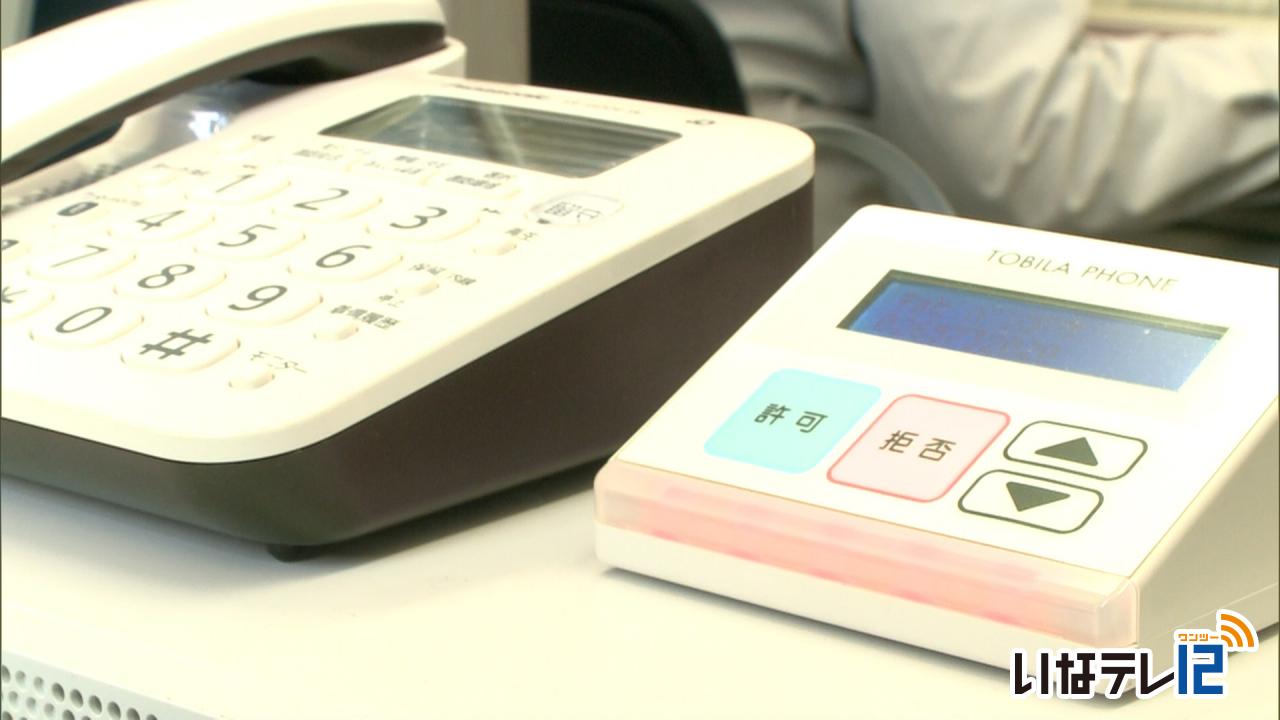

詐欺被害防止へ 機器購入補助

高齢者の特殊詐欺被害を防ぐため、伊那市は対策機能のついた電話機や機器の購入に対する補助を行います。

これは、25日開かれた伊那市議会社会委員会協議会で報告されたものです。

補助の対象となるのは、市内に住む65歳以上の高齢者などで、対策機能がついた機器の購入と設置費の2分の1以内、最大で5,000円の補助が受けられます。

伊那市では、平成27年度から電話に取り付ける通話録音装置の無償貸し出しを始めています。

詐欺グループが電話をしてから強盗に入る通称「アポ電」事件が今年1月に発生してから相談や問い合わせが多くなっていて、60台あった無償貸出しの録音装置は全て貸し出されている状態です。

市では、機器の数に限りがあることや、機器の修理などが課題になっていることもあり、今回購入費用の補助を行うことを決めました。

伊那市生活環境課の宮脇浩さんは「事件がある度に問い合わせが増える。電話の交換や機器の取り付けで一定程度の効果がでるのではないかと思っている」と話していました。

伊那警察署によりますと、今年の伊那署管内の特殊詐欺被害件数はきのうまでに架空請求詐欺が3件、オレオレ詐欺が1件で、被害額は225万円にのぼるということです。

補助は、対策機能がついた電話機や録音機器を購入したときの領収書を添付して申請書を市役所生活環境課に提出すれば受けることができます。 -

いなっせESCO事業で省エネ改修へ

伊那市のいなっせは省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減分で賄うESCO事業として空調設備の機器更新や照明のLED化を実施します。

これは24日伊那市役所で開かれた市議会経済建設委員会協議会で説明されたものです。

ESCO事業は事業提案者が顧客の光熱水費などの経費削減を行い、削減実績から対価を得るビジネスで東京の東テク株式会社が提案者となっています。

いなっせは開設から16年が経過していて空調設備機器更新と照明のLED化を検討するなかでいなっせ管理組合法人がESCO事業による実施を決めました。

この事業によりエネルギー削減率は28・6%、二酸化炭素削減率は32・5%、光熱水費削減保証額は年間280万円を見込んでいます。

事業ではほかにかんてんぱぱショップ入口前の段差を解消するほかエレベーターなどの防火設備修理と駐車場の改修工事を行います。

事業費は2億400万円で伊那市負担が1億900万円となっています。

事業費に関する追加補正予算案は6月議会最終日に提出され可決されれば今年秋ごろ工事に着手し来年4月の運用開始を予定しています。

-

山寺の商店街にマンション 地鎮祭

伊那市山寺の商店街に建設が予定されているマンションの地鎮祭が、25日に現地で行われました。

入居開始は来年2月を予定しています。

地鎮祭には、関係者およそ20人が出席し、工事の安全を祈願しました。

マンションは、山寺区八幡町の料理店「越後屋」の跡地に建てられます。

5階建ての賃貸物件で、独身や夫婦のみの世帯をターゲットに、40平方メートルの1LDKが19室設けられます。

1階の1室には店舗が入ります。

他に、駐車場は29台分を確保します。

地主や近隣住民でつくる伊那市山寺地区優良建築物等整備事業協議会が総事業費およそ3億円をかけて建設します。

市街地の住環境整備につながることから、「優良建築物」として旧建物の解体やマンションの設計などおよそ1億円を国と市が二分の一ずつ補助します。

協議会では、「県内外からの転入者が増えることで、市の税収アップや商店街の活性化につながればうれしい」と話していました。

工事は7月から始まり、来年2月の入居開始を予定しています。

なお、市内では同様の建物が坂下に2棟あり、今回で3か所目です。 -

正派南信地区演奏会

琴の正派南信地区の第6回演奏会が、伊那市のいなっせで23日開かれました。

演奏会には、辰野から飯田にある教室の生徒や講師およそ80人が出演しました。

正派は、琴・三味線の流派の一つで、南信地区では5年に1度演奏会を開いています。

演奏会では東京在住の正派副家元奥田雅楽之一さんが賛助出演しました。

初心者から講師までの有志約30人が琴の基本の曲の1つだという「千鳥の曲」を演奏しました。

正派南信地区の福澤雅巳幾地区長は、「伝統の琴の音色を若い人たちにも伝えていきたい」と話していました。

会場にはおよそ100人が訪れ、演奏に耳を傾けていました。

-

区民が交流 東春近ハイキング

伊那市東春近の地域内を区民が歩いて交流を深める東春近ハイキングが、23日に行われました。

この日は、区民91人が参加し、午前8時40分に東春近公民館を出発しました。

これは、毎年行われている恒例行事で、今年で37回目になります。

毎年コースを変更し、東春近をまんべんなく歩けるようにしていて、今回は、東春近公民館から西に向かい車屋公民館を折り返す全9キロのコースを歩きました。

参加者は、家族や友人と一緒にハイキングを楽しんでいました。

東春近公民館では、地区住民の交流と健康増進につなげるとともに地域の魅力を発見するハイキングになっていると話していました。

1712/(水)