-

信濃GS南箕輪村デー

ルートインBCリーグ信濃グランセローズの公式戦が、16日、伊那市の伊那スタジアムで行われました。

第2次キャンプ地の南箕輪村デーと銘打って、様々なイベントが行われました。

伊那スタジアムでは、試合前に地元伊那市の太鼓グループ「小出太鼓」が演奏を披露したほか、チアリーディンググループM’S Stars(エムスターズ)が踊りを披露しました。

南箕輪村デーは、村がチームの第2次キャンプ地であることにちなんで毎年行われています。

村内の小中学生1,500人が観戦に招待されたほか、最優秀選手には村の米が贈られました。

始球式では、南小ドラゴンズのエースで、南箕輪小学校6年福田 悠月君が、ピッチャーを務めました。

公式戦では、福井ミラクルエレファンツと対戦しましたが、5-25で敗れました。

なお、この日の試合は405人が観戦しました。

-

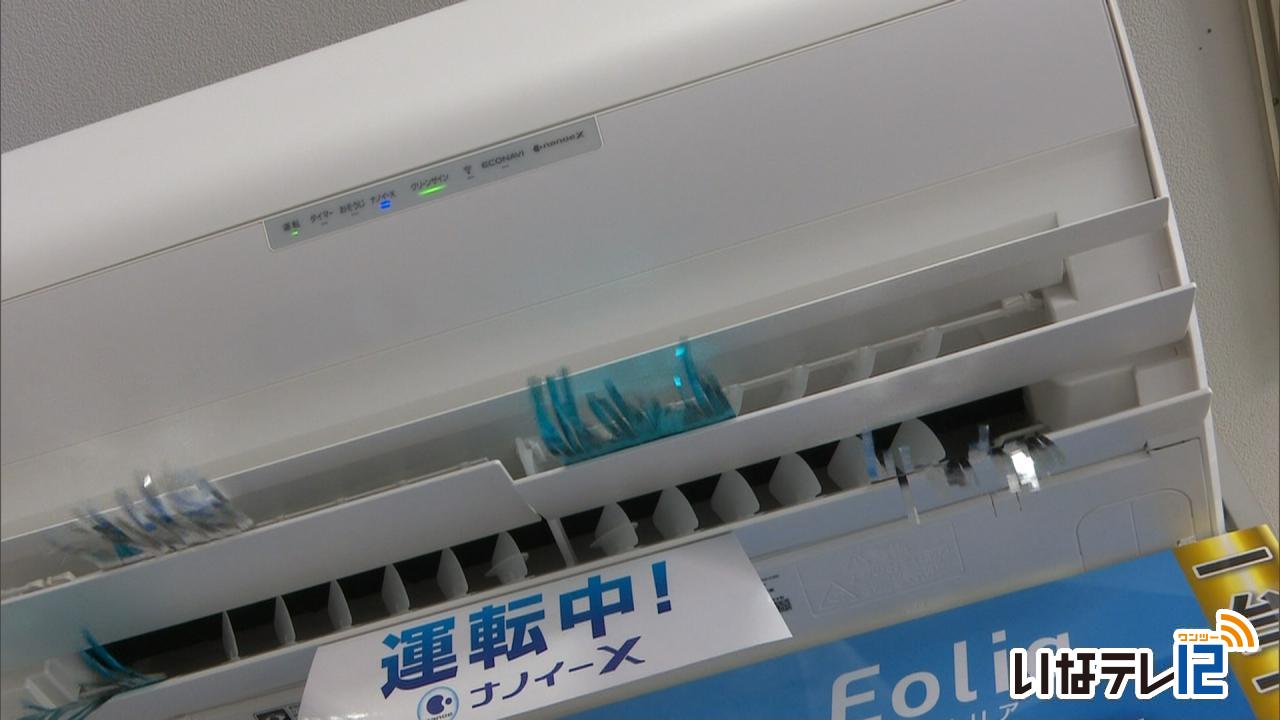

4日連続猛暑日 熱中症に注意

17日の伊那地域の最高気温は35.6度で、3連休初日の14日から4日連続の猛暑日となりました。

伊那市山寺にあるキタノヤ電器では、今月に入りエアコンの取り付け作業に追われています。

エアコンの購入と取り付けの件数は、去年の同じ時期に比べて2倍近くになっているということです。

店によっては在庫がなく、注文から1週間ほどかかるところもあるということです。

北原國人会長は「この気候で大忙しだが、お客様に迷惑がかからないよう体制を整えて対応している。社員もバテてしまう」と話していました。

キタノヤ電器では、この日だけで10人近くからエアコンの購入申し込みがあったということです。 -

知事選を前に高校で投票呼びかけ

19日告示、来月5日投開票の長野県知事選挙を前に、県選挙管理委員会は高校生に関心を持ってもらおうと17日、啓発活動を行いました。

この日は伊那市高遠町の高遠高校で啓発活動が行われ、県や伊那市の職員らが玄関前で投票を呼びかけました。

職員らは高校生に「8月5日は長野県知事選挙です」と呼びかけながらポケットティッシュを配っていました。

高遠高校の3年生は「将来を決める大切なものなので、投票に行くことは大事だと思う」「自分の一票で左右されるかもしれないので投票に行きたいと思う」と話していました。

去年10月に行われた衆議院選挙では、上伊那地域の全体の投票率が66.77%だったのに対し、18歳・19歳の投票率は44.65%でした。

県選挙管理委員会では「これから社会に出ていく高校生に選挙をもっと身近に感じてもらい、是非投票に行ってもらいたい」と話していました。 -

伊那市西町区親子マスつかみ大会

伊那市西町の恒例行事、親子マスつかみ大会が16日、三峰川榛原河川公園で開かれました。

三峰川の支流をせき止めて作った会場には、300匹ほどのニジマスが放流され、水着姿のこともたちが、懸命につかまえていました。

この日は、西町のこども120人、大人100人、合わせて200人が参加しました。

このイベントは、西町区青少年育成会とこども会が合同で毎年開いています。

子どもたちは、手探りでニジマスを探し、つかんでは保護者に見せていました。

つかまえた魚は、常会ごとに焼いていました。

西町区育成会では、「安全に配慮して、子どもたちが川に入る機会になっている。地域、ご近所付き合いにもつながっている」と話していました。

-

仁愛病院 新外来・病棟上棟式

伊那市西町の仁愛病院で新たに建設が進められている外来・病棟の上棟式が15日行われました。

上棟式には病院や工事関係者などおよそ30人が出席し、神事が行われました。

式では仁愛病院の小松大介理事長が木槌で柱をたたき、竣工後も建物が無事であることを願いました。

新たな外来・病棟は鉄筋コンクリートの4階建てで、延べ床面積はおよそ4千平方メートルです。

1階は外来や検査室、2階は手術室、3階と4階は病室などが設置される予定です。

上棟式の後、福投げが行われ地域の人達などおよそ80人余りが集まりました。

仁愛病院の小松理事長は、「利用する人が満足できるよう心掛け、困ったときに使いやすい病院にしていきたいです」と話していました。

仁愛病院の新しい外来・病棟は11月に完成する予定です。

-

2日連続の猛暑日

15日の伊那地域の最高気温は35.8度まで上がり2日連続の猛暑日となりました。

伊那市の伊那スタジアムでは、少年野球の試合が行われ、子どもたちは暑さに負けずプレーしていました。

応援に駆け付けた保護者達は、日傘をさすなどして声援を送っていました。

伊那市の15日の最高気温は、午後2時21分に35.8度まで上がり2日連続の猛暑日となりました。

上伊那広域消防本部によりますと午後4時現在、熱中症とみられる症状で搬送された人はいないということです。

長野地方気象台によりますと、向こう一週間は30度を超える暑い日が続く予報で、水分をこまめに補給するなど熱中症に警戒するよう呼び掛けています。

-

寒ざらしそば14日から提供

江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されていたとされる「寒ざらしそば」の提供が14日から始まりました。

伊那市高遠町のそば店壱刻です。

昼時になると、訪れた人たちが寒ざらしそばを注文し味わっていました。

寒ざらしそばは、そばの実を大寒から立春までの間清流にさらします。

その後寒風にさらして乾燥させます。

夏の暑さによるそばの劣化を防ぐためのもので、こうすることで甘みが増し、保存性が高まるということです。

高遠町のそば店でつくる高遠そば組合がこの取り組みを行って今年で5年目になります。

色は通常のそばよりも白く、もちもちした触感と甘みが特徴だということです。

寒ざらしそばの提供は壱刻・華留運・ますや・楽座 紅葉軒の4店舗で行われています。

価格は1人前1,200円で、各店限定150食です。

-

7月史上1位 36.1度の猛暑日

14日の伊那地域の最高気温は7月の観測史上最も高い36.1度を記録し、今年初めての猛暑日となりました。

14日の伊那地域の最高気温は、午後2時31分に36.1度を記録しました。

35度を越える猛暑日は今年に入って初めてです。

上伊那広域消防本部によりますと、午後3時現在、箕輪町の60代の男性1人が、外で草とりをしていたところ熱中症とみられる症状で搬送されたということです。

午後3時現在長野地方気象台では県内に高温注意情報を出し、熱中症予防を呼び掛けています。

暑い1日となった14日、伊那市民プールがオープンし無料開放され、およそ1000人が訪れたということです。

長野地方気象台によりますと、向こう一週間は30度を超える暑い日が続く予報で、猛暑日になる可能性もあるとしています。

伊那市民プールの営業は8月26日までの土日祝日で、7月21日~8月19日は無休となっています。

-

春富中のブロック塀撤去

老朽化により倒壊の危険がある伊那市の春富中学校プール北側のブロック塀の撤去工事が14日行われました。

14日は現地で撤去工事が行われ、工事業者が、重機を使い塀を取り壊していました。

この塀は高さ2メートル、長さ28メートルで、昭和46年に建てられました。

強度を保つ控え壁が現在の基準より広い間隔で設置されていることや老朽化が進んでいることから、倒壊の恐れがあるとして撤去されることになりました。

塀の撤去後、この場所にはフェンスを設置する予定です。

伊那市では、大阪府北部地震でブロック塀が倒壊し小学生が死亡した事故を受け、6月28日までに市の管理施設の点検を行いました。

春富中を含め、4か所で早急な対応が必要だと公表しています。

-

旧井澤家住宅で連鶴教室作品展

伊那市山寺の小松房江さんの連鶴教室の作品展が西町の旧井澤家住宅で開かれています。

会場には、教室を主宰する小松さんの作品を中心におよそ200点が展示されています。

連鶴は1枚の紙で複数の鶴を折る作品です。

小松さんは、「折り紙の奥深さを味わってほしい」と話していました。

この作品展は20日(金)まで伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれています。

-

北海道産サンマ初物入荷

北海道産のサンマの初物が12日、伊那市西春近の丸水長野県水に入荷しました。

この日は、北海道産のサンマの初物40尾が入荷しました。

4日以内に水揚げされたもので、例年より高めの1尾700円台の値がつきました。

生鮮担当者によりますと、近年は中国や台湾の漁船による乱獲や東南アジアでサンマを食べる需要が高まってきた影響で、日本近海では収量が減ってきているということです。

サンマ2キロを購入した市内の飲食店店主は、刺身と焼き魚にして提供すると話していました。

サンマ入荷の本格的なシーズンは、お盆過ぎからの予定です。 -

ブロック塀 新たに2箇所危険

伊那市は、市の管理施設の危険箇所一斉点検結果を13日公表しました。

緊急に対処が必要な施設は坂下区の坂下第一配水池と山寺区の市営山寺駐車場のブロック塀です。

坂下第一配水池のブロック塀は補修中で市営山寺駐車場のブロック塀は9月の補正予算案として提出するとしています。

市の管理施設ではこれまでに伊那市民プール北側と春富中学校プール北側のブロック塀を危険箇所として公表していました。

-

パッチワークキルト展

辰野町の村上光子さんが主宰するマザーグースパッチワークキルトスクールの作品展が13日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

タペストリーなど大作を中心に、上伊那の教室に通う生徒40人の作品、およそ80点が展示されています。

タペストリーなどは、2メートル四方の大きさで、デザイン決めや縫合など完成するまでに1年以上かかるという事です。

代表の村上さんは、「コツコツと時間をかけて作った作品。

それぞれの個性を楽しみ、エネルギーを感じてほしいです」と話していました。

展示会は18日までで、手作りの小物の販売も行っています。

-

生徒が地域活性化イベント企画

伊那中学校の3年3組は勘太郎をメインに、中心市街地の活性化イベント「伊那フェス」を9月に開催します。

13日は、プロジェクト会議が伊那中学校で開かれ3年3組の生徒に加え、イベントをサポートする伊那市や通り町の関係者も出席しました。

イベントは、9月22日に行われ700人の来場者を目指します。

会場はセントラルパーク、シマダヤ、いなっせ北側広場を予定していて、ステージ発表や展示、オリジナル商品の販売を行います。

この日は、会場毎にわかれて生徒が考えた企画を発表し、出席した大人からアドバイスを受けていました。

3組では2年生の時から総合学習で中心市街地の活性化について取り組んでいます。

活動の集大成となる今年は、勘太郎をメインに、自分たちの考えた企画で中心市街地に多くの人を呼びたいとフェス開く事にしました。

伊那フェスは9月22日に中心市街地を会場に行われる予定です。

-

13日以降猛暑日になる可能性

12日の伊那地域の最高気温は、午後2時3分に31.2度を記録し真夏日となりました。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時現在、熱中症とみられる症状で搬送された人はいないということです。

12日の伊那地域は曇り空となりましたが13日以降は晴れる予報で、長野地方気象台では気温が35度を超える猛暑日になる可能性があるとして、熱中症対策を万全にするよう呼び掛けています。

-

3市町村合同子育て応援講座

伊那市・箕輪町・南箕輪村が連携して取り組みを進める「伊那地域定住自立圏」の一環で、子どもを預かってほしい人と預かる人が会員となり、地域で子育てを応援するファミリーサポーターの3市町村合同の養成講座が12日に開講しました。

ファミリ―サポートは、子どもの預かりを希望する人と、子どもを預かることができる人が会員となり、有償で助け合いを行う子育て支援活動です。

この日の講座には、預かる側の会員登録を希望する26人が参加しました。

預かる人は、20歳以上の心身共に健康で、自宅などで保育ができる人が対象となります。

6回の講座すべてを受講すると会員登録されます。

これまで市町村ごとにファミリーサポートの取り組みが行われてきましたが、市町村の枠を超えて助け合いを広げていこうと、今回初めて合同で開かれました。

合同で実施することで、住んでいる市町村以外からの受け入れもできるということです。

初日は、南箕輪村子育て教育支援相談室の松崎由紀子さんが話をしました。

松崎さんは「母親が安心できるよう子どもの行動を予測しながら対応してもらいたい。どんな人が求められているか考え、地域の良きパートナーとして活動してほしい」と参加者に呼び掛けました。 -

鹿嶺高原と市街地結ぶツアー 商品化目指す

南アルプスの観光資源としての魅力を創出するために検討を進める伊那商工会議所の特別委員会が12日開かれ、入笠山・鹿嶺高原と市街地を結ぶツアーを商品化していく目標が確認されました。

この日は、特別委員会が、伊那商工会館で開かれ、委員が意見を交わしました。

特別委員会は南アルプスの観光資源としての魅力を創出しようと、現地調査や観光コースの検討を行ってきました。

鹿嶺高原のキャンプ場と伊那市街地をつなぎ、山岳観光をベースに商店街の魅力を連動させたツアーが企画されました。

委員らは、「山で自然に出会い、街で人に出会えるツアーになるといい」「現地までは自力で集合し、そこから案内する現地発着ツアーが世界的になっているので、その流れに乗れるといい」といった意見が出ていました。

今年10月にモニターツアーを行う予定で、最終的には旅行業者に委託し商品化したいとしています。

-

蛍の餌「カワニナ」を思沢川に投入

伊那市御園の思沢川に蛍を育てる会のメンバーは、12日、蛍の幼虫の餌となるカワニナを、川にまきました。

12日は、メンバーが思沢川(おもいざわがわ)に集まりました。

地区の水路で2時間かけてつかまえたというカワニナ5キロが用意されました。

蛍を育てる会では、20年近く前から、地区に蛍を取り戻す取り組みをしています。

先進地を視察したり、詳しい人に話を聞くなどして、環境整備を進めてきました。

蛍の幼虫の餌となるカワニナを川に投入する作業もその一環です。

取り組みの成果があり、毎年蛍の乱舞が見られるようになっていて、今年は2000匹が舞ったということです。

カワニナは、年に3~4回、川に投入しています。

蛍を育てる会には、御園地区を中心に、およそ100人の会員がいて、蛍の舞う地域づくりを支えているということです。

-

保育園の在り方検討へ

伊那市は子どもの数が減少している地域の保育園の在り方について多面的な意見を聞きながら今年度中に方針をまとめる計画です。

10日に今年度1回目の伊那市子ども・子育て審議会が開かれ、園児数の減少で存続が危惧される伊那西部、新山、高遠第2第3、長谷の4園について、それぞれ関係地区に住んでいる子どもの数が報告されました。

このうち、現在伊那西部保育園が休園となっている伊那西部地区は3歳が8人、4歳が7人、5歳が5人となっています。

伊那西部保育園は定員60人の半数を下回り、平成24年度から休園となっています。

審議会は、子育て支援団体や保育園の保護者会、学校関係者などの代表14人で組織されています。

伊那市では今年度中にあと3回審議会を開き、委員からの意見を聞きながら子どもの数が減少している中山間地域での保育園の在り方について方針をまとめる予定です。

-

高校野球 11日の試合結果

第100回全国高校野球選手権記念長野大会、上伊那勢の11日の試合結果です。

しんきん諏訪湖スタジアムで行われた、シードの伊那弥生ケ丘 対 屋代の試合は、12対0、5回コールドで伊那弥生ケ丘が勝ちました。

勝った弥生は、14日正午から、松本美須々ヶ丘と野沢北の勝者と対戦します。

赤穂対南安曇農業の試合は、3対2で赤穂が勝ちました。

勝った赤穂は、15日午前9時30分から、須坂創成と岡谷南の勝者と対戦します。

12日は、伊那北対軽井沢、辰野対小諸商業、駒ヶ根工業対池田工業の試合が行われます。

-

室戸世界ジオパーク写真展

辰野町の写真愛好家中谷勝明さんの展示会 ジオパーク写真展が伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には、中谷さんが去年から今年にかけ撮影した写真35点が展示されています。

今回のテーマは高知県の東の先端にある、室戸世界ジオパークです。

室戸世界ジオパークは、海底で砂と泥が交互にたまってできた縞状の地層が特徴だということです。

写真と旅行が趣味の中谷さんは、2014年から日本各地のジオパークの風景やその地域の文化を撮影していて、室戸が4か所目になります。

この写真は、室戸岬の月見ヶ浜で朝6時頃撮影した写真です。 朝日に照らされる岩と一羽の鳥の取り合わせで、一日の始まりを感じさせるような作品になったということです。

中谷さんのジオパーク写真展は、15日まで伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

信州総文祭 30日前イベント

8月7日から、文化部のインターハイとも呼ばれる全国高校総合文化祭・2018信州総文祭が県内で行われるのを前に、長野市若里市民文化ホールで10日、30日前イベントが行われました。

会場には、県内53校、240人の高校生が集まり、本番に向けて機運を高めました。

篠ノ井高校の吹奏楽部と東信地方の軽音楽専門部の選抜メンバーが大会イメージソングの「ここに」を演奏し、会場を盛り上げました。

全国高校総合文化祭が県内で行われるのは初めてです。

8月7日から11日まで、県内17の市と町で行われ、全国のおよそ2万人の高校生が28の部門で成果を披露します。

(提供:INC長野ケーブルテレビ) -

労力軽減へ 自動草刈り機実演

最新技術を活用し農作業の効率化につなげようと、自動草刈り機の実演が11日伊那市横山で行われました。

11日は4台の自動草刈り機の実演が行われ、市内の農家などおよそ80人が見学しました。

こちらはドイツのメーカーのエンジン式リモコン草刈機です。

最大50度の斜面での作業が可能で、1時間あたり5千平方メートルを刈ることができます。

操作はリモコンで、300メートルまで通信可能です。

価格は、600万円ほどとなっています。

こちらは、国産のリモコン式自走草刈り機です。

1時間当たり600平方メートルの草を刈ることができます。

軽トラに積むことができる大きさで、価格は135万円となっています。

この実演会は、最新技術を活用したスマート農業を推進している伊那市が開いたもので、農作業の中でも特に重労働とされている草刈の労働力低減につなげようというものです。

伊那市では、農家の意見を元に最新技術の活用について今後も検討していきたいとしています。

-

深妙寺 蓮の花咲く

アジサイ寺としてしられる伊那市西春近の深妙寺ですが、蓮の花も訪れた人の目を楽しませています。

深妙寺本堂がある敷地から道を挟んだ東側に蓮池があります。

10年ほど前から育てていて、白とピンクの2種類があります。

仏教と関わりが深い蓮は、池の濁った水が人々が暮らす世界、花が悟りの世界とされ、迷いの世界にいる人間が悟りを開いて仏の世界へ行く様子に例えられています。

この日はアジサイ目当てに訪れた人達が蓮の花に目を止めていました。

<駒ヶ根市から来た女性>

一方アジサイは今が見ごろです。200種類2,500株が植えられていて、檀家でつくる「あじさいの会」が栽培の手伝いをしています。

<あじさいの会 野溝律子さん>

深妙寺のアジサイの見ごろは今月下旬までで、22日には、あじさいの会が花の摘み取り作業を行うという事です。

蓮は来週中頃からが一番の見ごろになるという事です。

-

岸野さんそば店オープン

大阪府出身でそば店を開くために伊那市に移住した岸野靖典さんは、東春近のゲストハウス「赤石商店」のキッチンスペースを借りて10日に開業しました。

オープン初日を迎えたそば店「きし野」です。

東春近のゲストハウス赤石商店のキッチンスペースを借りて開業しました。

大阪府出身の岸野さんは、元はサラリーマンとして働いていて、全国各地のそばを食べ歩く中、高遠そばに魅了されて脱サラしました。

去年6月に伊那市高遠町に移住し、そば店開業の支援を行う伊那商工会議所の講習会に参加したり、地域のそば祭りで打つなど経験を重ねてきました。

店で提供するそば粉は高遠産の「信濃1号」を使っていて、そば挽きからすべて自分で行っています。

この日はオープン前に伊那商工会議所伊那の食プロジェクト特別委員会のメンバーが試食しました。

岸野さんは「高遠そばを食べて感じた感動を、今度は自分から訪れた人に与えていきたい」と話していました。

そば店「きし野」は、毎週火曜日と水曜日の午前11時半から午後3時まで、赤石商店で営業しています。

そばは無くなり次第終了となります。

【値段】

・高遠そば 1,000円

・とりおろし 1,000円

・ざるとろろ 900円 ほか -

高校再編検討へ 意見聴取始まる

県立高校の第2期再編に向け、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、一般や高校の校長などを対象にした意見聴取を、10日から始めました。

この日は初めての意見聴取が行われ、協議会が選出した一般6人、校長2人が出席しました。

意見聴取では、「上伊那地域の将来像を見据えた高校の学びのあり方について」をテーマに参加者が意見を出し合いました。

参加者からは「地域の強みや魅力に触れられる学校づくりを進めて欲しい」といった意見が出されていました。

ある参加者は「地域の強みを活かすことができる子ども達が育つ環境をつくっていってほしい。そのために、高校生がいろんな体験を出来る場所にしてほしい」と話していました。

また他の参加者からは「地元に戻ってくる学生が少なくなっている。地元、企業の魅力を伝えられるような場所をつくってほしい」といった意見が上がっていました。

また、赤穂高校の松村明校長は「協議会で検討を始めたことはもちろん現場の先生たちも知っているが、現場は再編よりももっと大事な学校をどうしていくのか、生徒たちの魅力をどのように引き出していくのかを考えるためにワーキンググループを立ち上げて検討を始めている」と説明していました。

上伊那地域の中学卒業生は、2030年には現在の2割、10クラス分少ない1,494人になると予測されていて、県教育委員会では「少子化を考えると再編を前提に考えていく必用がある」としています。

協議会では今後も意見聴取を行い、集めた意見をもとに、来年1月までに方向性をまとめる計画です。

また、意見聴取の結果は、上伊那広域連合のホームページでも順次公表される予定です。 -

楠洲流竜西吟詠会45周年大会

楠洲流聖楠会竜西吟詠会の45周年記念大会が、8日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

竜西吟詠会には、伊那市の西箕輪を除く竜西地区の会員およそ80人が所属しています。

記念大会では、支部ごと2演目を披露しました。

竜西会は、昭和49年に発足し、今年45周年を迎えます。

週に1回公民館などで練習をしていて、会員は漢詩などを独特の節回しで吟じていました。

上野峰洲会長は、「45年の歴史はそれぞれの立場で吟詠会の運営に一生懸命に取り組んできた結果です。50周年に向けて楽しみながら活動していきたいです」と話していました。 -

トルコギキョウ出荷始まる

上伊那を代表する花のひとつトルコギキョウの出荷作業が始まっています。

JA上伊那では、今年は去年より40万本ほど多い270万本を計画しています。

伊那市富県の橋爪公明さんの選花場では、出荷作業がピークを迎えています。

上伊那のオリジナル品種仙丈の涼をはじめ、早生系の品種およそ10品目です。

トルコギキョウは、8月ごろから出荷のピークを迎えますが、橋爪さん宅では時期をずらし、この時期と9月下旬からの年に2回行っています。

12年前にサラリーマンをやめ親から引き継いだ時は年間6万本ほどの出荷量だったということですが、去年は3倍以上の20万本にまで増えました。

今年は、新たに6棟ハウスを増やし、30万本を目標にしているということです。

JA上伊那によると、上伊那は県内では諏訪に次ぐ産地で、今年は270万本を計画しているということです。 -

高校生がボルダリングに挑戦

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は伊那市福島にあるクライミングジムでボルダリングに挑戦しました。

スポーツの選択科目で3年生14人がボルダリングを学びました。

東京オリンピックの正式種目にもなり生涯スポーツとして人気が

高まっているということです。

壁にホールドと呼ばれる突起物が付けられ、それを使って高さ4.5メートルのゴールを目指します。

指導にあたったのは福島のクライミングジム アチーヴ店長の唐澤奨さんです。

唐澤さんは「握力や腕力ではなく足腰のバランスと使い方が大切になります」などとアドバイスしていました。

高遠高校の選択科目ではボルダリングのほかにゴルフなども行っていて様々なスポーツに親しんでいます。

-

開催日は3月24日

来年の春の高校伊那駅伝は3月24日に開催されることが5日伊那市内で開かれた実行委員会総会で決まりました。

総会で大会長の白鳥孝伊那市長は「伊那駅伝は全国から注目を集める素晴らしい大会となった。

高校生ランナーが成長する大会にしていきたい」とあいさつしました。

伊那駅伝は来年3月24日に伊那市陸上競技場を発着に行われ

今年同様、男子のレースはBSフジで全国放送されます。

大会は県内校の駅伝のレベルアップを目的に始まったもので男子は42回目、女子は35回目となります。

268/(火)