-

第4回高遠城址の桜開花予想

民間気象情報会社のウェザーニューズは、3日第4回桜の開花予想を発表しました。

それによると、第3回と同じく高遠城址公園の開花予想は4月1日となっています。

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花予想は4月1日、満開は4月6日となっています。

例年より開花・満開とも4日早い予想となっています。

ウェザーニューズの第5回の開花予想の発表は10日の予定です。

-

さくら祭り 4月1日から

伊那市高遠町の高遠城址公園で行われるさくら祭りの対策打ち合わせ会議が26日に総合福祉センターやますそで開かれ、期間中は新型コロナウイルスの感染防止に取り組みながら祭りは予定通り4月1日から行うことが確認されました。

会議では、今年の高遠城址公園のさくら祭りの日程や交通対策などについて話し合いました。

新型コロナウイルスの感染防止のため、全てのスタッフがマスクを着用し、手洗い、うがい、消毒を行うとしています。

来園者への対応として、園内数か所に消毒液の設置、マスク着用の呼び掛けなどを行うということです。伊那市では「感染拡大防止の重要な時期で、県の方針に基づいて同様の対策を取っていく」としています。

新型コロナウイルスの影響で、園内外のポイントを巡りスタンプを押して絵ハガキを完成させる「版画ラリー」は中止となりました。

今年初の取り組みとしてさくら祭り期間中にお披露目予定だった、仮想現実(VR)を使って高遠城の戦いを再現するシアターは中止とし、今後のイベントでお披露目するということです。

今年の公園開きは3月27日に行われる予定で、祭り期間は4月1日から30日までとなっています。 -

高遠城址桜の開花4月1日予想

民間気象情報会社のウェザーニューズは、26日第3回桜の開花予想を発表しました。

それによると、高遠城址公園は4月1日開花となっています。

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花は4月1日、満開は4月6日で、開花・満開ともに前回13日の発表と比べ5日早い予想となっています。

去年の開花は6日でした。

なお、ウェザーニューズの第4回の開花予想は来月3日の予定です。

-

歴博講座まめやが講演

高遠町歴史博物館の「第15回歴博講座」が、22日伊那市の高遠町総合福祉センターやますそで開かれ、三義で豆腐作りをしている青木智さんが講演しました。

この日は、まめやの挑戦・三義での歴史と伝統の豆腐作りと題し、高遠町三義の豆腐工房まめやの青木智さんが、豆腐作りを通しての自身の経験を話しました。

青木さんは、東京大学在学中、主に有機農業について勉強し、卒業後は、地元に戻り伊那食品工業に就職しました。

しかし、自給自足の生活にあこがれ、サラリーマンをやめて独立を目指したということです。

青木さんは、出来上がったばかりの豆腐を食べる機会があり、そのおいしさに魅了され、それ以来豆腐屋を志すようになったと話していました。

青木さんは、「自分の暮らしの延長線上にある仕事がしたかった。豆腐の品質を上げるためにチャレンジすることは職人にとって一番の楽しみです」と、その魅力を話していました。

まめやでは、かまどを使って豆を炊く豆腐作りが特徴で、ボイラーの水蒸気でつくるものと比べて青臭さがなく、うまみが引き出されるということです。

会場にはおよそ50人が訪れ、青木さんの話に耳を傾けていました。

なお、青木さんの豆腐は、三義の豆腐工房まめやのほか、日影の酒文化いたやで販売されています。 -

テレビで注文 7月からスタート

伊那市と伊那ケーブルテレビが共同で進める「ICTライフサポートチャンネル」の概要が、25日に開かれた伊那市議会全員協議会で説明されました。

この日は伊那市役所で市議会全員協議会が開かれ、概要が説明されました。

伊那ケーブルテレビの画面上でリモコンを使って買い物サービス、交通サービス、医療サービス、安心サービスが受けられるもので、専用機器とインターネット環境が必要です。

高齢者のみ世帯など対象となる世帯は、伊那市が導入費用の一部を補助する予定で、専用機器の購入や工事などの初期負担は5,500円、利用料は月額2,200円となっています。

またサービスのひとつ、買い物サービスは「ゆうあいマーケット」という名称で7月から行われます。

画面上で注文した商品が店舗からドローンで地域の公民館などに運ばれ、公民館に取りに行くか地区ボランティアが届けるというシステムです。

来年度は非持、溝口、黒河内、中尾でサービスの提供が始まり、順次地域を拡大していくということです。

ドローン配送システムと併用して、軽自動車でも配達を行う予定です。

事業費はおよそ3千500万円を見込んでいます。 -

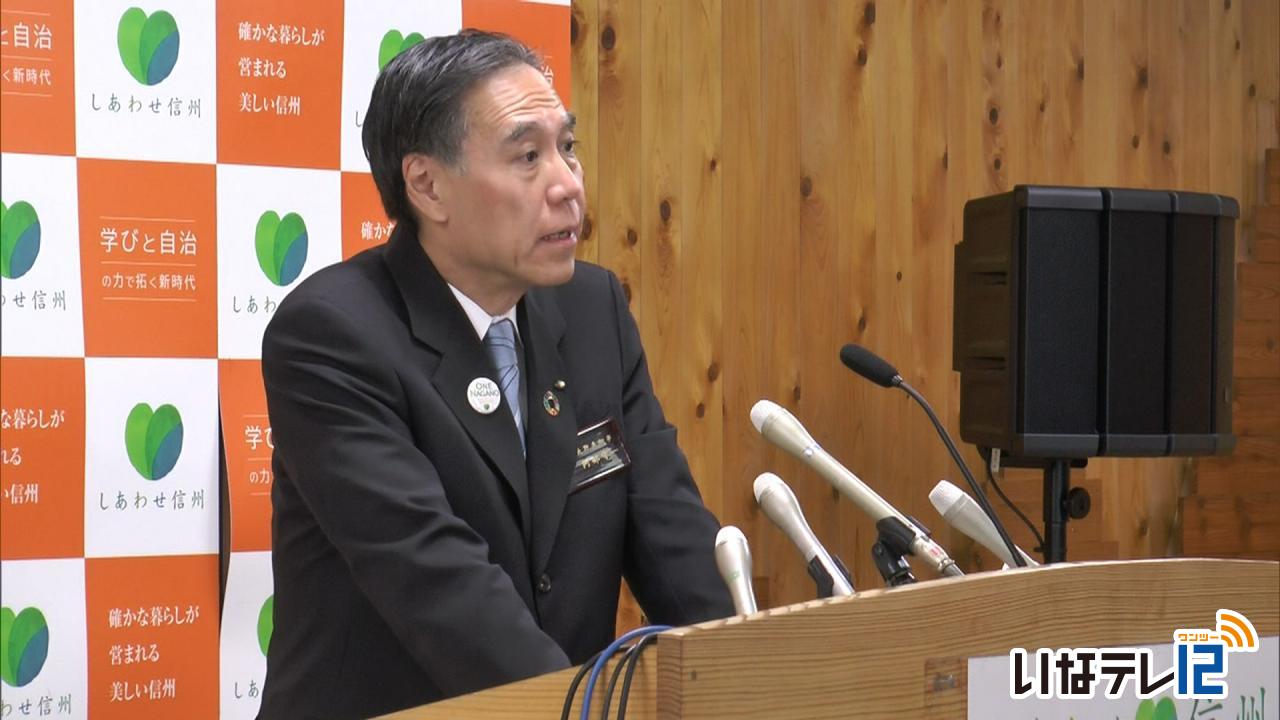

新型コロナ 県内で初の感染

長野県内で25日、新型コロナウイルスへの感染が初めて確認されました。

長野県は25日、松本保健福祉事務所管内で60代の男性1人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。

県内で感染が確認されたのは初めてです。

これを受け伊那市では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げました。

対策本部は、新型インフルエンザ発生時と同様の対策行動計画に沿って対応を行います。

当面は、会議やイベントの対応や、学校・保育園の休校・休園基準などについて検討することになっています。

また、伊那保健福祉事務所には新型コロナウイルス感染症に関する帰国者・接触者相談センターが設けられています。

伊那保健福祉事務所では、相談の目安を、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上、高齢者や持病がある人は2日以上続く場合。強い倦怠感や息苦しさがある場合などとしています。

また伊那市では、発熱や風邪の症状がある場合は学校や会社を休み、外出を控えること、毎日体温を計ること。また妊婦や子どもは重症化しやすいので早めに相談することなどを呼びかけています。

この日開会した市議会3月定例会で、市内中学校の修学旅行の実施について笠原千俊教育長は「国や県の方針や情報をもとに慎重に検討を進めていきたい」と話しました。

市内6校の中学校のうち、春富中学校は3月に、その他の5校は4月に修学旅行を予定していることから、現在学校でも検討が進められています。

箕輪町・南箕輪村の教育委員会でも同様の対応をとるとしています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、3月5日から伊那文化会館で予定されていた「県芸術文化総合フェスティバル」と、「県水墨画協会南信地区会員展」、4月19日の伊那フィルハーモニーファミリーコンサートの中止が決まっています。

また、伊那中央病院で26日に予定されていた「一般緩和ケア研修会」も中止されました。 -

移住検討者に企業の魅力をPR

首都圏から伊那市への移住・定住を考えている働き盛り世代を対象に、地域に魅力的な仕事があることを知ってもらうイベントが23日、東京都新宿区で行われました。

イベントには、伊那市内のメッキ業や木材加工業、酒造業、飲食業など10社の経営者が参加しました。

伊那市が、移住定住を考えている人に、不安要素のひとつである地域の仕事について知ってもらおうと初めて開きました。

パネルディスカッションでは、参加した経営者らが自社の紹介をしたほか、伊那で働くことの魅力やどんな想いで仕事をしているのかなどを話しました。

㈲スワニーの橋爪良博社長は「アルプスに囲まれた田舎の伊那市にこんな会社があるんですね、と言われます。何をやっているかというと、3Dプリンターを使った造形をやっています」と説明していました。

サン工業㈱の川上健夫社長は「新しいフィールドでも情熱を傾けられるものを見つけられれば、仕事も充実するしいろんな出会いにもつながる」と話していました。

会場には首都圏に住むおよそ100人が訪れ、話に耳を傾けていました。 -

市議会3月定例会開会 44議案提出

伊那市議会3月定例会が25日に開会し、来年度当初予算案など44議案が提出されました。

市議会3月定例会には、過去最高の総額346億3,800万円の来年度一般会計当初予算案など44議案が提出されました。

一般会計当初予算案のほか、横山をアクティビティのメッカとして来年度から4年かけて整備する総額3億8,710万円の計画の策定に関する議案も提出されています。

3月定例会は、3月4日から一般質問、9日から委員会審査が行われ、16日に委員長報告と採決が行われる予定です。 -

山村の活性化目指すシンポジウム

伊那市の高遠町と長谷の活性化を目指すシンポジウムが、高遠高校で20日、開かれました。

シンポジウムでは、高遠高校の生徒が事例発表をしたほか、東京農業大学の宮林茂幸教授が講演をしました。

高遠高校の2年生6人は、落葉樹クロモジと桜を配合したアロマ製品の製作について発表しました。

生徒たちは、去年の6月からクロモジの油の抽出を行っていて、今年の春から商品化し、「地域活性化に役立たせたい」と話しました。

また、東京農業大学の宮林茂幸教授は、「森林サービス産業の展望」について講演しました。

宮林教授は「森林整備が行われないことで、災害発生や過疎化につながる。

森林資源をいかした商品や施設などができれば、山村の活性化を目指せる」と話していました。

シンポジウムは、森林資源を活用した商品開発を行う「伊那東部山村再生支援研究会」が開いたもので、およそ50人が集まりました。

-

市来年度予算案 過去最高346億円

伊那市は、過去最高額となる総額346億3,800万円の来年度一般会計当初予算案を18日に発表しました。

市では「未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市」の実現に向けた予算編成としています。

この日は市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が概要を説明しました。

白鳥市長は「どこの自治体も財政事情は苦しく、規模は小さくなってしまうが、いま投資しておくことが大事な部分もずいぶんある。将来に渡って循環型社会を目指すこと、伊那からCO2をなくしていくことなどそういった部分に及ぶ予算編成になっていると思う」と話していました。

主な新規事業は、福祉まちづくりセンターの建て替えに11億7,866万円。若宮市営住宅の建て替えに4億8,808万円。旧伊那消防署を再利用した「産業と若者が息づく拠点施設」の運営費に1,200万円。岐阜県高山市から伊那市高遠町を結ぶ、国道361号沿線自治体を周遊するバスの運行に300万円などとなっています。

また、環境にやさしい循環型社会の実現として、自然エネルギー設備を設置し、防災と低炭素を両立させる整備に2億902万円。7月のレジ袋有料化に向けエコバッグの普及促進に100万円などとなっています。

このほか継続事業の、環状南線の建設に3億5,371万円。新産業技術の推進に1億8,846万円などとなっています。

総額では、令和元年度よりも23億5,200万円、これまでで最も多かった平成30年度よりも10億2,000万円多い346億3,800万円で、過去最高額となっています。

令和2年度の一般会計当初予算案は、25日から始まる市議会3月定例会に提出されることになっています。 -

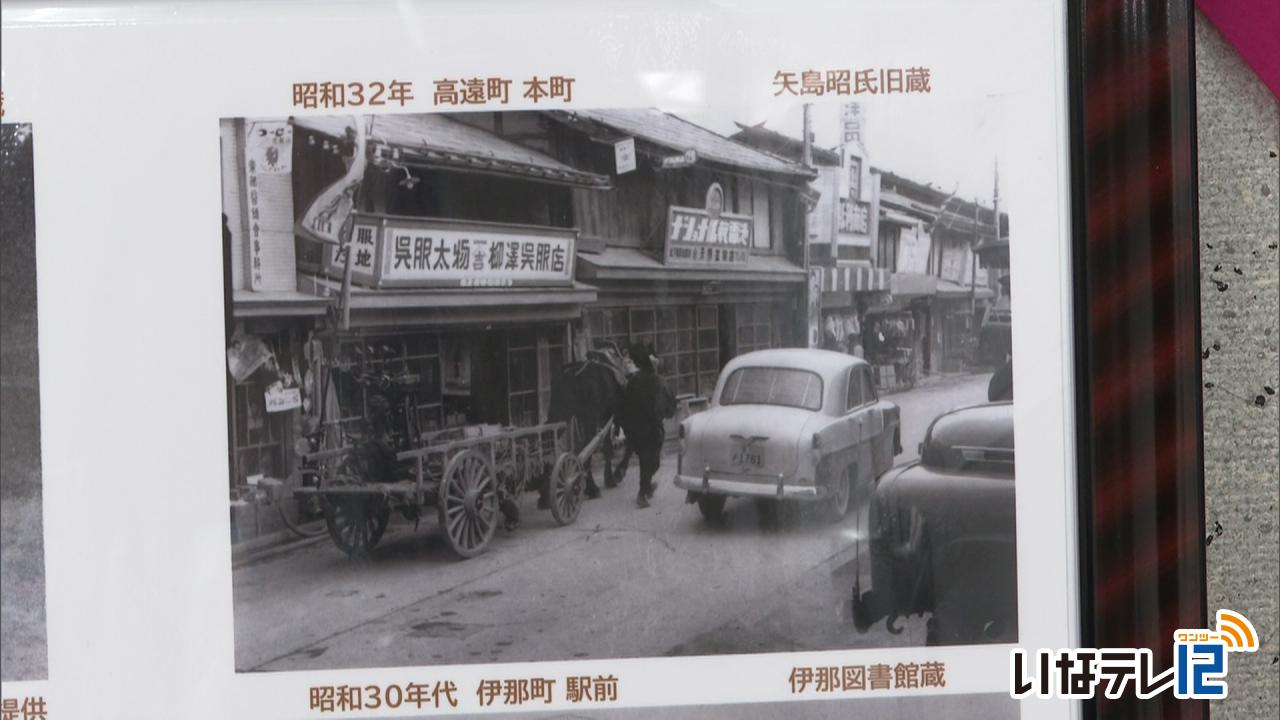

まちなかミュージアム 昭和の思い出振り返る

昔の暮らしや風景の、写真を展示する「まちなかミュージアム」が、伊那市内の郵便局や銀行で開かれています。

高遠町歴史博物館は、地域の歴史や自然を後世に伝えていこうと、資料のデジタル化を進めています。

5年ほど前から、地域住民から昭和の暮らしや自然が写っているフィルムや写真などを地域住民から集めていて、これまでに27万点以上がデジタル化されました。

今回はその一部を公開するものです。

11月27日まで、市内の郵便局、八十二銀行、アルプス中央信用金庫で開かれています。

高遠町歴史博物館では、フィルムや写真の収集を引き続き行っていて、集めているのは昭和中ごろまでの風景や行事の写真、出征した家族の写真や戦時中の記録写真などです。

-

バス停アートに園児が飾り付け

伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の園児は、東京芸術大学大学院の学生がペンキで装飾したバス停に、17日飾り付けをしました。

飾り付けをしたのは、伊那市高遠町藤沢の荒町バス停です。

バス停は、芸大生が「鳥」をモチーフに装飾したものです。

赤や紫の手形は、高遠第2・第3保育園の園児全員のものです。

バス停は、去年11月から東京芸術大学大学院の学生がペンキを塗りはじめ、アート作品にしたものです。

高遠第2・第3保育園では「バスを待つ時間が楽しくなる作品ができた。たくさんの人に見て親しんでもらいたい」と話していました。 -

高遠高校学習成果を報告

伊那市高遠町の高遠高校の生徒が校外で学ぶ取り組みを伊那市内全域に広げようとサポートしている「高遠高校学園構想推進連絡会」が3日、高遠高校で開かれました。

この日は、伊那市の笠原千俊教育長など委員ら18人が集まり、今年度行ってきた地域との交流学習について報告されました。

藤沢地区に自生している植物、クロモジを使ったルームスプレーの商品化や、福祉施設の利用者との交流、書道の授業で道徳教育を取り入れたことなどが報告されました。

委員からは、「生徒の学習を地域にアピールできるよう、インターネットなどを使い情報発信に力を入れてほしい」、「書道での道徳教育は芸術コースならではのもので、さらに力を入れてほしい」などの意見が挙がっていました。

高遠高校では、会議で出た意見をもとに、来年度の教育カリキュラムを計画していくということです。

-

平和の文化祭 15日まで

絵画や写真などの作品を通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が15日まで高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には、絵画や写真など、高遠町や長谷の有志8人の作品が展示されています。

このイベントは、上伊那医療生協などで作る実行委員会が企画したもので、今年で2回目です。

こちらの作品は、愛知県の画家で1976年に58歳で亡くなった板野耿一さんの作品です。

長谷に住む息子の心一朗さんが出品しました。

「平和」をテーマに1960年代から70年代の生活の様子を描いたものだということです。

実行委員会では「文化活動が楽しめるのは平和のおかげ。作品を見ながら平和について考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

このイベントは15日までで、15日は午前10時から子供向けの木工体験などが予定されています。

-

暖冬・・・高遠城址公園の開花は?

暖冬傾向が続き、気になるのが桜の開花時期ですが、民間の気象情報会社ウェザーニューズは、13日、第2回桜の開花予想を発表しました。

それによると、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花は4月6日、満開は4月11日で前回1月の発表と変わらない予想となっています。

ウェザーニューズによりますと、1月の1回目の発表と変わらず、高遠城址公園の桜の開花は、4月6日、満開は11日としています。

平年の開花は4月5日で平年並みとなっています。

ウェザーニューズでは、暖冬の影響で、九州では一定期間低温にさらされてつぼみが目覚める休眠打破が遅れているということでやや遅い開花となりそうですが、そのほかの地域では、全国的に平年並みになると予想しています。

-

だるま市を前に園児が人形飾り見学

11日は、伊那市高遠町で伝統のだるま市が開かれます。

10日は、園児たちが人形飾りを見学しました。

だるま市では、訪れた人たちに楽しんでもらおうと、昔から人形飾りが商店街に飾られました。

今年は町内の7団体が干支のねずみや、アニメキャラクターなどの飾りをつくりました。

園児たちは、商店街を歩きながら、それぞれの飾りを見学しました。

-

旧馬島家住宅 ひな人形展

江戸時代から現代までのひな人形が並ぶ展示会が、伊那市高遠町の県宝旧馬島家住宅で6日から開かれています。

会場には江戸時代から現代までのひな人形およそ200体が並んでいます。

江戸時代中期の享保雛は面長な顔と切れ長な目が特徴です。

江戸時代後期につくられた古今雛は目にガラス玉が入っています。

そのほか、昔話の「舌切り雀」の話を基につくられた、雀が着物を着たユニークな人形も展示されています。

この展示会は4月26日まで開かれています。

-

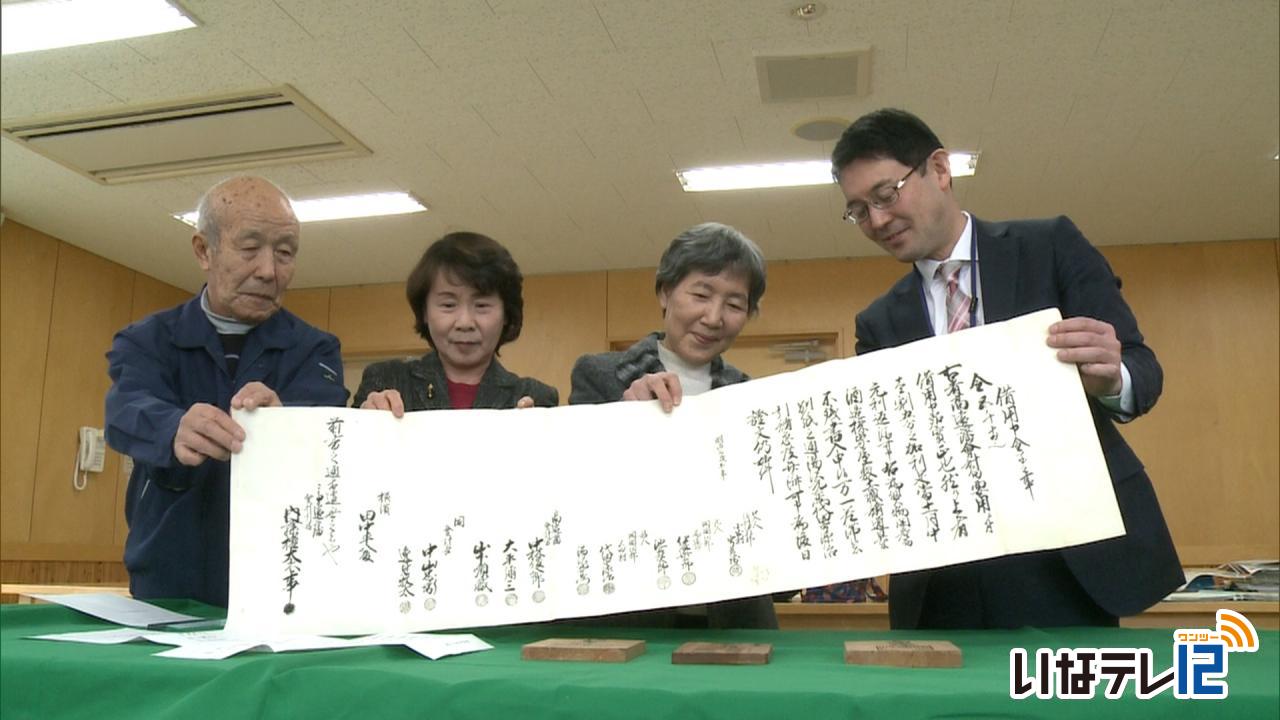

高遠藩の借用書 宮田で発見

明治時代の初め、財政が苦しかった高遠藩が駒ヶ根市出身の実業家・田中平八から五千両を借りたことを証明する古文書がこのほど発見され、3日にお披露目されました。

この日は、宮田村の宮田村民会館で報道向けに古文書が公開されました。

明治3年・1870年、財政が苦しかった高遠藩が、東京証券取引所の立ち上げに関係したとされる駒ヶ根市出身の実業家・田中平八に宛てた借用書です。

その金額は五千両。現在の金額にして、およそ1億円にあたるということです。

これは、宮田村で代々造り酒屋を営んでいた代田家の蔵からみつかったものです。

平成28年から29年にかけて代田家が宮田村に寄贈した骨董品などの中にあったものです。

代田家は借用契約の保証人になっていたということです。

宮田村古文書整理室の池上和子さんは「小さい藩だが城があって江戸にも屋敷があり、家来も大勢いた。逼迫した状況が積み重なって、最終的には火の車という状態が続いていたのではないか」と話していました。

宮田村文化財担当係の小池勝典さんは「著名な田中平八が、高遠とつながりがあったということを証明する非常な貴重な資料。こういったものが宮田村にあるということを知ってもらいたいし見てもらいたい」と話していました。

今回見つかった古文書などは、14日から宮田村民会館で開かれる展示会で一般に公開される予定です。 -

「立春」3月中旬並みの気候

2月4日は立春です。暦の上では春が始まる日とされています。

4日の伊那地域の最高気温は10.5度で、3月中旬並みの陽気となりました。

伊那市荒井の造り酒屋・宮島酒店では、立春に合わせて搾りたての酒を味わってもらおうと「立春朝搾り」の出荷作業が早朝から行われました。

午前3時。まだ辺りが暗い中、宮島酒店の従業員10人が出荷に向け作業を行っていました。

搾りたての生原酒を味わってもらおうと、タンクから瓶詰め機に直接ホースで繋ぎ、詰めていました。

午前4時半、瓶詰めが終わると酒販店やボランティアも加わってラベル貼りが行われました。

「令和二年庚子二月四日」と書かれたラベルが貼られ、フタには「立春朝搾り」のシールが貼られます。

午前7時からは神事が行われ、立春朝搾りのお神酒で乾杯し、搾りたての味を確かめていました。

杜氏の宮下拓也さんは「立春の朝日を感じるようなそんな味わい」と話していました。

立春の日の早朝に搾りあがった生原酒をその日のうちに味わってもらおうと毎年行っていて、今年で20年になります。

宮島敏社長は「この時期がくると春が来たなという感じ。災害のない平和な一年になるよう祈念したので、呑んだみなさんが平穏無事に過ごしてもらえたらうれしい」と話していました。

立春朝搾りは、720ミリリットル入りが1,600円(税別)、一升瓶が3,200円(税別)で、伊那市内では酒文化いたやで購入することができます。 -

つるし飾りと手芸品の作品展

伊那市美篶の白鳥筆子さん98歳のつるし飾りと手芸品の展示が伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

会場には、つるし飾りや手芸品などおよそ100点が並んでいます。

白鳥さんの家族によりますと、白鳥さんは、頭の体操になることから、85歳ごろから作品を作り始めたということです。

作品は、去年10月までに作ったもので、猫や地蔵の人形も並んでいます。

-

だるま市の人形飾りづくり

11日に行われる、伊那市高遠町伝統の「高遠だるま市」を盛り上げようと、西高遠の春日医院では人形飾りの製作が進んでいます。

今年は、東京オリンピック・パラリンピックとねずみ年をモチーフにした飾りを作っています。

赤や青など5つの輪に、大小のねずみをつけていきます。

ねずみはすべて手作りで、中に洗濯ばさみを入れてあり、しっかりとつけることができるということです。

春日医院では、地域を元気にしようと、8年前から人形飾りの製作を始めています。

職員や地域住民が集まり、去年から準備を進めてきたということです。

だるま市は、五穀豊穣を願う鉾持神社の祭りに合わせ400年ほど前から行われているといわれる伝統行事です。

春日医院の他に、保育園や福祉施設など町内の5団体が人形飾りを製作しているということです。

また、高遠の桜をテーマにしたモザイクアートも設置されました。

人形飾りは、参道東側にある春日医院の玄関口に飾られるということです。

-

高遠高校野球部 小学生を指導

伊那市の高遠高校野球部と竜東スポーツ少年団の野球交流会が高遠高校で2日開かれ、高校生が小学生にバッティングなどを教えました。

2日は高遠高校の野球部員19人が竜東スポーツ少年団の6年生5人を指導しました。

竜東スポーツ少年団のコーチ水谷優希さんは、高遠高校野球部のOBです。

子ども達が高校の練習を体験する事で、新しい練習方法を学び、技術の向上につなげてほしいと交流会を企画しました。

バッティングの練習では、強く早くバットを振る為のフォームなどを教わっていました。

生徒達は、「軸足の使い方を意識する事が大切だ」とアドバイスしていました。

高遠高校野球部では、地元のスポーツ少年団との交流会を毎年開いていますが、他の地区との交流会は今回が初めてだという事です。 -

三峰川環境整備で樹木伐採

三峰川本来の河川環境や景観を取り戻し、親しみやすい川にしようと26日、伊那市東春近の河川敷で樹木の伐採作業が行われました。

伐採作業を企画した三峰川みらい会議のメンバーとボランティアおよそ20人が、伊那市東春近の河川敷で作業にあたりました。

参加者らはチェーンソーで木を切り倒し、扱いやすいサイズにしていました。

河川内に生えているのは、主にニセアカシアや柳で、大きいものでは樹齢30年ほどにもなります。

このうちニセアカシアはマメ科の樹木で、根の張り方が浅く、川の水量が多くなると流されて水害の原因にもなるということです。

三峰川みらい会議では景観の保全や防災を目的にボランティアを募って毎年作業を行っています。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は「目的は三峰川をきれいにすることだが、防災にもつながっている。整備作業には民間の人たちも関わっているということを知ってもらいたい」と話していました。

この日伐採した木は、ストーブ用の薪として参加者が持ち帰ったということです。 -

伊那市内で火事相次ぐ

22日午前11時45分頃、伊那市高遠町の高遠しんわの丘ローズガーデンで展望台に取り付けられていたマットが燃える火事がありました。

この火事により、作業をしていた56歳の男性が手や顔に火傷を負いましたが軽傷だということです。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、伊那市高遠町の高遠しんわの丘ローズガーデンにある展望台です。

展望台では男性が修繕作業をしていて、溶接の火がバラを守るマットにうつり燃え広がったという事です。

火はおよそ60平方メートルを焼き30分後に消し止められました。

この火事で修繕作業をしていた56歳の男性が、手や顔に火傷を負い伊那市内の病院に搬送されましたが、軽傷だという事です。

ローズガーデンを所有する伊那市では「再発防止の徹底を図ると共に、6月のバラサミットに向け復旧を行っていきたい」とコメントしています。

また22日はこの他に、伊那市上牧の畑で下草およそ200平方メートルを焼く火事もありました。

伊那署の発表によりますと、きょう、午前11時40分頃伊那市上牧の畑で、所有者の女性が段ボールを燃やしていたところ、火が燃え広がり、下草およそ200平方メートルを焼きました。

火は30分後に消し止めらました。

この火事によるけが人はいませんでした。

上伊那広域消防本部によりますと、伊那地域では今年に入り今日までに雨を観測したのは3日間だけだという事です。

冬から春先は特に空気が乾燥するので、火の取り扱いには十分注意してほしいと呼び掛けていました。

-

酒蔵・生産者が地元の新酒PR

伊那市の酒米を使った2つの蔵の新酒をPRする会が20日夜、市内で開かれました。

この日は伊那市狐島のJA上伊那本所で、酒蔵や酒米の生産者、JA職員などおよそ60人が新酒の完成を祝って乾杯しました。

新酒をPRした酒蔵は、伊那市荒井の宮島酒店と高遠町の株式会社仙醸です。

それぞれの酒は市内の地域限定でつくられた酒米を使用しています。

宮島酒店では伊那市荒井の酒米を使った「艶三郎」、高遠町山室の「一飄」、西箕輪の「第六天」、今年から加わった横山の「維者舎」の4種類。

株式会社仙醸は、高遠町山室の「辛口純米」と「やまむろ生」、御園の「純米うすにごり・四季」と「直汲み生原酒」の4種類です。

参加した人たちはそれぞれの新酒を飲み比べながら味わっていました。

また、酒蔵から酒の紹介やPRもありました。

宮島酒店の宮島敏社長は「日本有数の米の産地でさらに手をかけてつくった酒米でつくったお酒。たくさんの人に味わっていただきたい」と話していました。

㈱仙醸の黒河内貴社長は「おいしい酒米をつくっていただいている。しっかり醸造しなければいけないと改めて感じました」と話していました。

値段は720ミリリットル入りで、【宮島酒店(税込)】艶三郎1,100円 一飄1,350円 第六天1,100円 維者舎1,700円 【㈱仙醸(税抜)】辛口純米1,239円 やまむろ生1,200円 純米うすにごり・四季1,100円 直汲み生原酒1,600円

市内の酒販店で購入することができます。 -

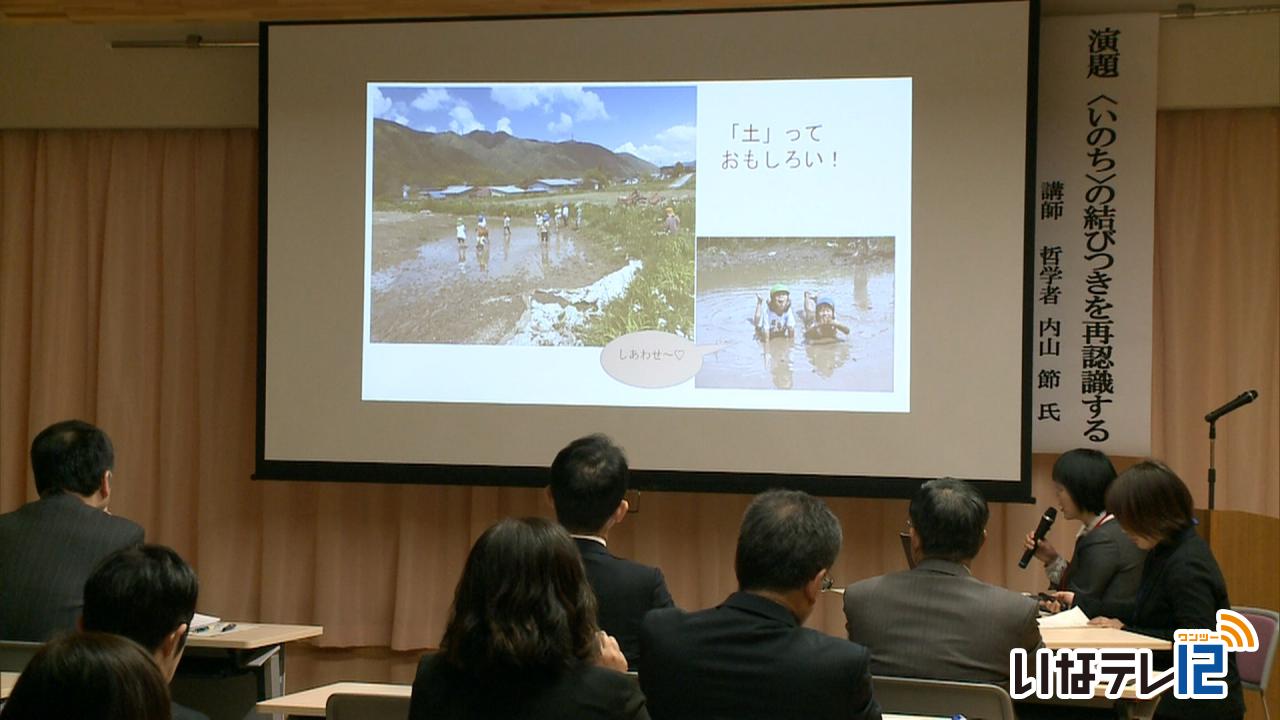

暮らしのなかの食 実践事例報告

伊那市が食育事業の一環で取り組んでいる「暮らしのなかの食」事業の実践事例報告会が21日、伊那市の防災コミュニティセンターで開かれました。

この日は、保育士や学校教諭およそ60人が参加しました。

報告会では保育園2園、小中学校3校が実践事例を発表しました。

西春近北保育園は、地域住民の協力を得ながら、田植えや稲刈り、草餅作りなどを行っています。

農業などの体験を通じて、親への感謝、好き嫌いをなくすなど生きる力につながっていると話していました。

東春近小学校は、学年ごと違った野菜などを作っています。

4年生はりんご学習で感謝の気持ちを、5年生は米作りで後継者不足など農業問題を、6年生はそばづくりで天気とのつきあいの難しさを学んだということです。

白鳥孝市長は「特徴的な様々な取り組みがあるので、参考にして良いものは取り入れてもらいたい」と話していました。

伊那市では2015年度から学校生活の中に農業体験を取り入れる「暮らしのなかの食」事業を市内すべての小中学校で実施していて今年で5年目になります。 -

芸術コースの生徒が成果を披露

高遠高校芸術コースの卒業制作展、芸術フェスティバルが19日から伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。

高遠高校芸術コースは音楽、美術、書道があります。

音楽を専攻している生徒が歌や楽器演奏を披露しました。

歌に合わせた振り付けは仲間の大切さを表現していて生徒全員で

考えたということです。

楽器演奏では生徒たちが息の合った音色を披露していました。

-

ソバの実を川の冷水に寒晒

大寒の20日、伊那市内のそば店でつくる高遠そば組合は、ソバの実を川の冷水に浸す「寒晒」作業を行いました。

20日は、組合員6人が長谷の市野瀬にある粟沢川に地元産のソバの実を浸しました。

今年は去年より30キロほど多いおよそ1,050食分を用意しました。

寒晒蕎麦は、江戸時代に高遠藩が将軍に献上していたとされています。

そばの実を寒中の水に浸すことでアクが抜け、デンプン質が糖に変わり、甘みが増すということです。

20日の伊那地域の最低気温は1.9度と4月上旬並の穏やかな大寒となりました。

それでも川の水は冷たく、組合では「水温は平年並みだと思う。夏には寒晒の特徴を活かしたおいしい蕎麦を提供したい」と話していました。

浸した蕎麦の実は、2月4日に引き上げられます。

提供は、市内7店で7月11日からを予定しています。 -

山の恵に感謝 山の神講

山の仕事の安全を願いその恵に感謝する山の神講が19日伊那市高遠町荒町で行われました。

荒町公民館に地区住民が集まり男性は山の神講で使う弓と矢を作りました。

山の神講は農業や林業をつかさどる神様を祀る伝統行事で荒町の住民が受け継いでいます。

女性は祝いの席で食べる縁起物の長芋をすった芋汁などを作っていました。

準備が終わると集まった人たちは地元の貴船神社裏山にある祠に向かいました。

集まった人たちは今年の良い方角とされる西南西に向けて矢を放っていました。

山の神講はかつては男性だけで行われていましたが、参加者の減少から近年は女性も山に登り弓を放つようになったということです。

神事が終わると祠に弓と矢を供え山の恵に感謝していました。 -

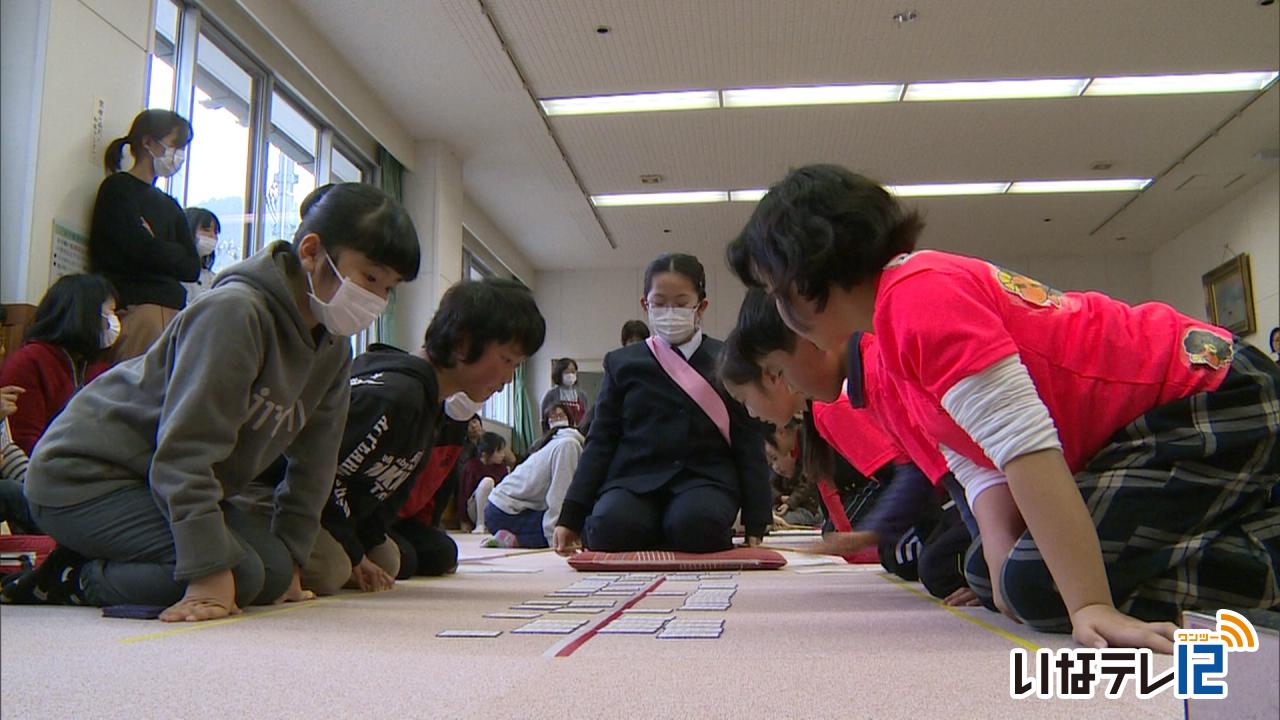

高遠町図書館 恒例の新春百人一首大会

伊那市高遠町の高遠町図書館で新春百人一首大会が開かれ、市内外から12チーム、36人による団体戦が行なわれました。

18日は小学3・4年生の部が行われ、市内を中心に12チームが出場しトーナメント戦が行われました。

競技は3人1組の団体戦で、子ども達は、読み上げられた札を取り合っていました。

この百人一首大会は高遠町図書館の開館に合わせて始まり、今年で33回目となります。

大会の結果、小学3・4年生の部は手良小学校の4年生でつくるチーム「あわじしま」が優勝しました。

19日は小学5・6年生の部が行われる予定です。

291/(木)