-

ミヤマシロチョウを保護

県の天然記念物に指定され、絶滅が危ぐされるミヤマシロチョウ保護のため、伊那市は6日、入笠山にメギの木の苗木100本を植樹した。地元の高遠、高遠北の2小学校4年生ら50人余が協力した。

ミヤマシロチョウの減少は、乱獲やメギの木の伐採が要因の一つに考えられることから、自然環境保全の学習を兼ね、ミヤマシロチョウの幼虫が葉を食べるメギの木を植えている。5年目の取り組み。

児童たちは面積600平方メートルの決められた場所に、とんがで穴を掘って肥料や水を与え、高さ30センチほどの苗木を植えた。

高遠小の伊藤朗君(9つ)は「僕の植えた木が一番大きくなって、ミヤマシロチョウが増えてくれたらいい」と話した。

植樹に先立ち、県自然観察インストラクター征矢哲雄さんが講話。「南アルプスにいるチョウは7種類。ミヤマシロチョウは霧ケ峰、入笠、鹿嶺高原でいっぱい見ることができたが、00年の入笠山調査では数匹を確認しただけ」と生態を交え、保護を促した。

ミヤマシロチョウは標高1800縲・500メートルに生息する高山チョウ。羽は白く、翅脈が黒色。羽化後、集団生活するのが特徴。征矢さんは「ゆくゆくは幼虫を放したい」と話した。 -

高遠町商店街で花のプランター設置

伊那市高遠町の中心商店街の活性化を目指し、住民らでつくる町商店街発展の会(米山祥一会長)と、高遠景観形成会(柳沢秀一会長)は6日、同商店街の街路にサフィニアの花の苗を植えたプランターを設置し始めた。作業は8日にもあり、2日間で約100人が参加する。

取り組みは「高遠・花の商店街づくり事業」で、市の08年度「地域づくり活動支援金事業」として採択された新規事業。2団体それぞれに50万円の支援金があり、両会ではカラマツ製のプランター(100個)とサフィニアの苗(200株)、肥料の費用に充てた。

プランターは、高遠町に本社工場を構える木工メーカー「ウッドレックス」に特注した、城下町の同商店街にあう茶色に色を塗ったカラマツ製を使用。花は長く楽しめるよう、花期時期が10月までの一年草、サフィニア(紫色、すみれ色の2色)に決めた。

この日は、両会員から50人の人手が出て、42個のプランターをメーン通りなどに飾った。景観形成会の柳沢会長は「お客さんに和んでもらえればうれしい。もう一度、高遠町に来てみたいと思ってもらえる町づくりを目指したい」と話していた。

高遠町の中心商店街に花のプランターを設置するメンバー -

高遠消防署員が水難救助訓練

夏の本格的なウォーターシーズンを控え、伊那市の高遠消防署は4日、高遠ダム湖で水難救助訓練をした。全署員18人が交代でゴムボートを使った救助訓練に当たった。

管内に高遠、美和のダム湖があり、モーターボートやカヌーなどが楽しめることから、水難事故が発生した場合、円滑で適切な救助活動ができるように、119番通報を受けてから要救助者の救急車搬送まで総合的に取り組んだ。

訓練は、高遠ダム湖でカヌー1隻が横転し、行方不明者2人が出たと想定。1人は自力で脱出し、もう1人は湖に取り残され、署員5人が長さ3・8メートルのゴムボートに乗り込み「1、2」と声をかけながらボートをこぎ、救助者を引き上げて救急車搬送した。

現場本部の設置、ゴムボートの組み立て、夕方の事故発生時刻に合わせた湖岸への照明器具の準備など一連の救助体制を確認し、技術習得につなげた。

蟹沢昭二署長は「伊那消防署と連携を図り、万一の場合は迅速に対応したい」と話した。 -

花ろまん39牡丹(ぼたん)

「牡丹花は咲き定まりて 静かなり 花の占めたる位置のたしかさ(木下利玄)」。原産地の中国では「花王」、日本では「百花の王」と呼ばれる富貴花、牡丹。鮮やかな濃赤色の「太陽」と、純白の「白神」の咲き乱れた様は能「石橋(しゃっきょう)」の1シーンのようで、風情ひとしお-。今回は伊那市高遠町山室の牡丹寺として有名な遠照寺(松井教一住職)を訪ね、今を盛りと咲き誇る牡丹の銘花、珍花について、松井住職からお話を聞いた(大口国江)

◇「花の色、香、形どれをとっても最高の花」

同寺の牡丹は松井住職の母、智恵子さんが1983年に3株植えたのが始まり。その後、毎年株を増やし、現在は160種類、2000株が広い境内を彩る。紅、桃、紫、黒、白、黄色とほとんどの色があり、単弁、八重、千重、万重と花弁数もいろいろ。花形は抱え、半抱え、獅子咲き、平咲きと咲き方も多彩だ。

5月下旬から咲き始め、6月初旬まで楽しめる。

松井住職は「香り、色、姿、どれをとっても最高。まさに花王。朝日が昇る時、山の端に日が入る時は花の色が冴え、花びらもしゃんとして、1番きれい」と話す。

◇牡丹の歴史と芍薬(シャクヤク)

「立てば芍薬、座れば牡丹」と美人の形容詞にされる、牡丹も芍薬と同じボタン科ボタン属。牡丹は落葉低木で芍薬は草。牡丹は開花後、茎が木化して、冬季間も枯れずに残るが、芍薬は地上部は枯れる。

牡丹は奈良時代に中国から渡来した。弘法大師が持ち帰ったという説もある。江戸時代に大ブームが巻き起き、専門書「牡丹名寄」が出版され、300種類の記載があった。

牡丹の国内最大の産地、島根県大根島では、江戸時代に全隆寺住職が静岡県から薬用として持ち帰り、境内に植えたのが始まり。それが島内の農家に普及し、研究し新品種を作り出した。

1955年、成長が早い芍薬の苗に牡丹の芽を継ぐ技術が開発されたのをきっかけに、苗の大量生産が容易になり、大根島の牡丹は全国で栽培されるようになったという。大根島で作出された銘花も多く、「島の司」「島錦」など名前に「島」がついている。

新品種の作出は最初は中国、続いて日本、20世紀に入ると、欧米でも行われ、黄色の「ハイヌーン」「金帝」、桃色系獅子咲きのラインエリザベス」などの名花が誕生している。

◇「獅子に牡丹」は能「石橋」が起源か

「獅子に牡丹」は取り合わせのよいものの例えに使われ、獅子はイノシシとみなし、イノシシ鍋は牡丹鍋と呼ばれる。

獅子と牡丹の取り合わせは能「石橋」に登場する。

能「石橋」とは、仏跡を訪ねて入唐した寂照法師は清涼山で、石橋を見た。自然の流れが岩を貫き、数千丈の深い谷に架かった石橋の向こうは文殊菩薩の浄土。しばらく拝んでいると、文殊が可愛がっている獅子が現れ、満開の牡丹の中で狂い舞った-という豪華、絢爛の大曲。

# -

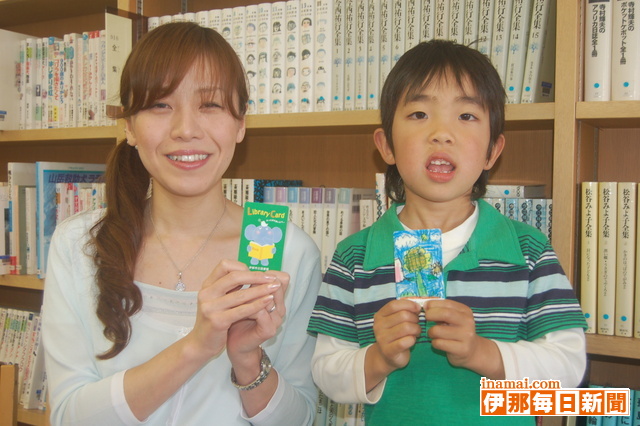

図書館カードデザインコンテスト表彰式

伊那市の伊那図書館で24日、第1回図書館カードデザインコンテスト入選作の表彰式があった。デザイン採用の2人に、表彰状と新デザインの利用者カードを贈った。

受賞者は、上の原保育園に通う宮下光誠ちゃん(5)=中央区=と、三洋グラビアに勤務する早川美佳さん(34)=箕輪町木下。

早川さんは、小学校2年の長女が「ママの描いた絵がカードになったらうれしいな」という一言で応募した。「長女の好きなゾウをデザインした。カードが愛され、図書館利用者が増えたらうれしい」と話した。

乗り物の本が好きという光誠ちゃん。母・真由美さんによると、4月から年長組(ひまわり組)になり、ヒマワリと夏の青い空を組み合わせてクレヨンで描いた。

新デザインのカードは新規登録者に配布。すでに利用者カードがあってカード変更したい場合は1枚100円かかる。

合併で図書館の情報システムを統合したことに伴い、共通の利用者カードを作成。利用者などにデザインの応募を呼びかけたところ、196人から209点が集まった。 -

高遠町、長谷地域自治区長就任式

任期満了に伴って前任者が22日に退任したのを受け23日、伊那市の高遠町地域自治区長に伊藤俊規氏(60)=高遠町藤沢、長谷地域自治区長に中山晶計氏(66)=長谷溝口=がそれぞれ就任した。任期2年。

2人は小坂樫男市長に辞令を受けた後、就任式に臨み、職員約300人を前にあいさつ。伊藤地域自治区長は「地域の声を的確にとらえて市政に反映し、市の考えを住民に伝えることが大切な役目。精いっぱい職責をまっとうしたい」、中山地域自治区長は「小さな自治区だが、地域住民の安全・安心と信頼される自治区つくりを目指し、市全体の発展につなげていきたい」と決意を述べた。

小坂市長は「2人とも合併前は助役を務めるなど、行政経験は豊富。地域の抱える課題を市全体の中で考え、ボトムアップできるよう期待する」と述べた。 -

遠照寺 ボタンが見ごろ

伊那市高遠町山室にある遠照寺のボタンが見ごろを迎えた。最盛期は23縲・0日で、6月2日ごろまで楽しめるという。

境内一円に植えられたボタンは160種、2千株。開花は昨年より1日早く、赤色の「太陽」、白色の「白神」、ピンク色の「玉芙蓉」などが見ごろ。遅咲きはこれからとなる。

ボタンの上に赤い傘を差して日よけ、雨の日にはビニール袋をかけて対応しているため、色鮮やかに花が開く。

品種名を記した札が立てられ、訪れた年配女性らは「きれいだね」と口々に話しながら境内を散策したり、ボタンを入れて写真を撮ったりと楽しんだ。

例年、名古屋や東京など県内外から多くの人でにぎわい、平日も観光バスが訪れている。

開催中の「ぼたん祭り」に合わせ、24日午前10時から、遠照寺本堂で信州大学人文学部の笹本正治教授の講演会「現代の忘れもの竏苧[焼け小焼けの歴史と感性」がある。

そのほか、ボタン苗の販売、そば処「南無庵」の開店も。

開花中の入園料は400円(高校生以下無料)。 -

高遠、長谷公民館共催「くじらくらぶ」開講

伊那市の高遠町、長谷両地区の公民館と総合支所保健福祉課は初の共催事業として、未就園児とその保護者を対象にした子育て教室「くじらくらぶ」を開講した。主催者によると、市内の公民館が年間を通じた事業に共催で取り組むのはほとんど例がないという。

15日、長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開いた第1回教室には、あらかじめ申し込んだ高遠、長谷地区の11組23人の親子らのうち10組21人が参加。赤、黄、緑の食紅で色を付けた手作りの小麦粉粘土を使い、ヘビなどの動物やテレビアニメのキャラクターの顔などを作って楽しんだ=写真。主催者は「目的は幼児教育、親子の交流と子育ての仲間づくりだが、教室を通じて高遠、長谷両地区の交流がさらに深まるきっかけになってくれればうれしい」と期待を寄せている。

開講式のあいさつで長谷公民館の伊藤智良館長は「子育ての上でいい経験になるはず。みんなで楽しんで盛り上げていこう」と呼び掛けた。

教室は来年3月まで月2回の割で、ヘルスセンター栃の木のほか高遠町、長谷の図書館、高遠町保健センターなどを会場に全20回開く予定。5月と9月には遠足も計画している。教室の内容は参加者自身が考えていくこととし、数年後には自主サークル化への発展を目指したいとしている。

「くじらくらぶ」はクジラのように大きくのびのびと育ってほしい竏窒ニの思いを込めて名付けられた。 -

初のバラ祭り開催へ

伊那市高遠町の「高遠しんわの丘ローズガーデン」で6月14日縲・月21日、バラ祭りが初めて開かれる。桜の名所に次ぐ「高遠第3の花の園」を市内外にPRし、花のまちづくりを推進する。市、市振興公社、しんわの丘ローズガーデン友の会などでつくる実行委員会主催。

ローズガーデンは昨年6月にグランドオープン。中央アルプスを望む花の丘公園西側の敷地面積8千平方メートルに、一輪の大輪咲き、中輪咲き、つるバラなど126種、約2600本がある。多品種のため、5月下旬から10月下旬まで長期間楽しむことができる。

祭り期間中は、バラなんでも相談(6月14、22日)バラの苗木販売(土・日曜日)、フォトコンテストなどを企画。五平もちやバラにちなんだ製品などをそろえた売店も出る。

入園無料。

高遠さくらホテルでは期間中、バラ風呂(露天ぶろのみ)とする。

市高遠町総合支所産業振興課は「県内で屈指のローズガーデン。市内外に広く周知し、通年観光、産業振興に結びつけたい」と話している。

市は、バラ祭りのイベント内容やバラの品種を紹介したチラシ1万枚を用意。市内公共施設のほか、東京都や名古屋市にある県観光情報センターなどに配った。 -

遠照寺でぼたん祭り始まる

「ぼたん寺」として知られる伊那市高遠町山室の遠照寺(松井教一住職)で10日、ぼたん祭りの開園式があった。6月1日までで、見ごろは17、18日を見込む。初日は、ボタンの古木を供養する「牡丹焚き火(ぼたんたきび)」を初めて行った。

焚き火はボタンの枝をたいた煙にあたると、万病を除き諸難を払うとされる。長年、花を支えた古木に感謝の気持ちを込め、読経が響く中、地元の保育園児らが長さ10センチほどに切りそろえた枯れたボタンの枝を1本ずつ香炉で燃やした。

境内一円にあるボタンはピンクや黄色など160種、2千株。まだつぼみの状態だが、3月が暖かかったため、昨年より開花が3日ほど早まるのではないかという。訪れた人に楽しんでもらえるように品種名を記した札を立てる。

開花中の入園料は400円(高校生以下無料)。

19日に押し花教室、24日に文化講演会があるほか、ボタン苗の販売や庫裏で手打ちそばを味わうことができる。

ボタンは82年、松井住職の母が夫の死をとむらい、苗3本を植え、年々、株数を増やしてきた。祭りは26回目を数え、今では県内外からボタンを見に訪れる人でにぎわう。

問い合わせは、遠照寺(TEL94・3799)へ。 -

高遠パターゴルフ愛好会08年度開幕

伊那市の高遠パターゴルフ愛好会(丸山義貞会長)は4日、長藤四日市場の信州高遠グリーンパークで08年度の開幕式をした。汗ばむ陽気の中、会員30人が参加しシーズン最初のプレーを楽しんだ。

開幕式で丸山会長は、「暑さに負けず、楽しく最後まで出来ますように、ルールを守ってやっていただきたい」とあいさつ。来賓の伊東義人高遠町総合支所長は、「農業も大事だけど運動を続けることが健康管理になる。地域が活性化するには、今までやってきた良いことの火が消えないよう続けていくこと。継続してやってほしい」と話した。

伊東総合支所長と丸山会長の始球式の後、会員は3、4人ずつに分かれて18ホールを回った。

会員は40歳代から80歳代の70人。5月から11月までがシーズンで、例会13回、大会が2回ある。今年は伊那市民大会の開催も計画している。会員も募集中。年会費は1500円。問い合わせ、申し込みは高遠グリーンパーク(TEL96・2324、火曜定休)へ。

結果は次の通り(敬称略)。

(1)広瀬良治62(2)山崎喜代次65(3)芹田久雄66(4)小松登貴子67(5)矢島鉄男67(6)宮下文子68(7)矢沢一男68(8)山崎広美69(9)遠藤すすむ69(10)池上岩多69

▽ホールインワン=白鳥育広(No6) -

花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろ

「高遠第二の花の公園」と位置づけられる伊那市高遠町東高遠の花の丘公園で、八重桜、山桜が見ごろを迎えた。中国から贈られたパンダ「ランラン」の死を悼み、名付けられた白花系の「ランラン」も咲く。6日ごろまで楽しめる。

「桜見本園」として広さ11ヘクタールに八重桜、山桜約100品種、2千本が植えられる。今、咲いているのはピンクのハナガサ、ベニシグレ、ベニユタカ、淡紅色のイチヨウ、フゲンゾウ、白系のシロタエ、ショウゲツ、黄色の桜ウコン、緑色の珍しいギョイコウなど。

同園の八重桜は400本で、代表品種カンザンは週末ころが満開になりそうだ。山桜オオヤマザクラは満開。

駒ケ根市の女性(69)は「花の色が違うから、それぞれ楽しめる。きれい。よくこれだけ植えたと感心する」と話し、園内をゆっくりと散策していた。

駐車場には多摩、三重、岐阜などの県外ナンバーの車も並び、県内外から夫婦や友だち連れなどが詰めかける。高遠城址公園の桜が終わったため、花の丘公園を訪れる人もいた。

公園は89年から、通年観光を目指し、区や老人クラブなど24の各種団体が高遠城址公園のコヒガンザクラと異なる品種の桜を植えた。入園無料。 -

花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろ

伊那市高遠町東高遠の花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろを迎えた。中国から贈られたパンダ「ランラン」の死を悼み、名付けられた白花系の「ランラン」も咲いている。

八重桜、山桜約百種類のうち、今咲いているのはピンクのハナガサ、ベニシグレ、ベニユタカ、淡紅色のイチヨウ、フゲンゾウ、白系のシロタエ、ショウゲツなどのほか、黄色の桜ウコン、緑色の珍しいギョイコウも咲き約30種類の花が見られる。

また、同園の八重桜400本。八重桜の代表品種カンザンは咲き始め、週末ころが満開になりそうだ。山桜はオオヤマザクラが満開になっている。

) -

保科正之公生誕397年記念講演

伊那市観光協会主催の「保科正之公生誕397年記念講演」が29日、高遠町総合福祉センターやますそであった。直木賞受賞作家で伊那市ふるさと大使の中村彰彦さん、東京大学大学院教授の山内昌之さんの講演と2人のトークショーに会場を埋めた市民が興味深く聞き入った。

中村さんは「名君を育てた女たち」をテーマに生みの母お静、武田信玄の娘である見性院と信松院について話した。お静の実家、神尾家の悲愴な決意で生まれたのが幸松、後の保科正之で、出産にあたっては信松院が懐妊したお静を浦和にかくまったこと、見性院が600石のうち300石を幸松に与え、武田姓も与えて育てたことなどを話し、「武田家の誇りを持った姫君とお静の3人がタッグを組んで保科正之の幼少期を支えた。日本史の表面に出てこない、保科正之を育てた女性がいたことを知ってほしい」と語った。

山内さんは「世界の中の保科正之」をテーマに、「政治家としての哲学、リーダーとして学ぶところが多い」とし、軍事より民生を大切にする時代に入ったことを的確に捉えていたこと、逆転の発想を持っていたこと、飢餓対策で社倉制度を設けたこと、年金として老人に米を与えることを最初にしたことなどを挙げた。「美徳と、いい意味の頑固さを持ち、うそを言わない政治家だった。日本の近世史にこんな立派な政治家がいたことが嬉しかった。私たちがすぐに学べることはうそを言わない美徳」と話した。 -

塩漬け用の八重桜を摘み取り

伊那市商工会女性部高遠支部は26日、高遠町文化体育館横で塩漬け「桜志津久(しずく)」用の八重桜を摘み取った。28日も行う。

塩漬けは旧高遠町商工会から20年以上続く。昨年は八重桜95キロを使ったが、会員の負担軽減のため、今シーズンは少し減らす。

初日は部員15人が集まり、脚立を使いながら咲き始めた八重桜の花を一輪ずつ摘んだ。今年は花びらのピンク色が濃く、虫のつきも少なかったという。

花摘みのあと、高遠町商工会館でがくを取るなどせん別して水で洗い、仮漬けした。2、3日置いてから本漬けする。

桜志津久は年間を通し、地元の商店や地域のイベントなどで1袋(50グラム入り)500円で販売。観桜期には、高遠城址公園で手作りのさくら茶を振る舞った。

池上幸子部長は「桜茶の接待で、花見客に喜んでもらえるおもてなしができた。手間のかかることだが、続けていきたい」と話した。 -

木のアウトレット市

上伊那森林組合中部支所の「木のアウトレット市」が26日、伊那市高遠町上山田の同支所で始まった。27日まで。

間伐など森林整備で出た木を有効に使うため開き3年目。毎年春と秋に開いている。

需要のある薪の掘り出し市、銘木の板材や端材のアウトレット市などで、サクラ、ケヤキ、カキ、クルミ、ニセアカシア、カラマツ、スギなどがある。第2回巨木・銘木オークションもしている。

市内はもとより下伊那から訪れた人もいて、軽トラックに購入する薪を積み込んだり、丸太は木彫や家具作り、板材は屋外テーブルや部屋の花台などにするため木の種類や木目などじっくりと品定めする人でにぎわっていた。

時間は午前10時から午後3時まで。 -

高遠北小創立30周年記念事業で環境整備

伊那市高遠町の高遠北小学校は26日、創立30周年記念事業の一環で中庭の庭園造りや遊具のペンキ塗りなどの特別親子作業を行った。節目を祝うため児童や保護者、卒業生ら計約130人が力を合わせ、学校の環境整備作業に汗を流した。

同作業は「学舎を磨き、さらに飛躍する北小」をスローガンに掲げた記念事業の第1段。滑り台やジャングルジムはやすりで磨き、児童たちが丁寧にペンキ塗り。水の管理が大変だった池は、御影石の白砂などを参加者で敷き広げ、・ス枯山水風・スの庭園に変えた。

1979(昭和54)年4月、藤沢、三義、長藤各小学校の統合により開校した同小は、本年度30周年を迎える。記念事業の実施については06年度から話し合いを重ね、07年度PTAが中心となって実行委員を発足。今後、音楽会や運動会、式典などの開催を予定する。

加藤博実行委員長は「家庭数や児童数がどんどんと少なくなる中、親子が協力して事業に取り組み、学校をPRしていきたい。環境整備の作業などを通じ、もっと地域の和が強まればうれしい」と話している。

学校中庭にある遊具のペンキ塗りに励む児童ら -

高遠さくらまつり号利用実績

伊那市は24日、JR東日本などと共同で今年初めて運行した臨時列車とバス「高遠さくらまつり号」の乗車実績と利用者へのアンケート結果を発表した。

乗車人数は、運行した4月12、13、19、20日の4日間合計で約690人(バス乗車券・公園入園券がセットになったパスポート売上枚数調べ)。利用者へのアンケートには190人が回答を寄せ、住居地は中信(95人)北信(47人)関東方面(32人)などが多いことが分かった。次年度以降の利用希望については89%が「利用したい」、バスの車中で地元ボランティアらが行った観光ガイドについては85%が「良かった」と回答するなど、おおむね好評。「平日に利用したい」とする希望者は70%に上った。

小坂樫男市長は「渋滞もなくてよかった。初めての試みでもあり土、日のみの運行だったが、要望も多かったので来年はぜひ平日にも運行したい」として、列車運行を平日にも拡大したい考えを示した。

さくらまつり号は4日間のみJR松本竏宙ノ那北駅間を1日1往復運行。伊那市は列車に合わせ、伊那北駅竏注i唐ウくらホテル間を結ぶバスを運行(ジェイアールバス関東に委託)した。

伊那北駅前では地元商店街などが、高遠さくらホテル前では市振興公社や商工会がそれぞれ物品販売を行ったが、売上実績などは不明。 -

高遠でチューリップ3千株が見ごろ

伊那市高遠町下山田の高遠浄化センター近くで、チューリップ3千株が見ごろを迎えた。赤、白、黄の3種が色鮮やかに咲き、西に望む残雪の中央アルプスに映える。30日ごろまで楽しめる。

チューリップの栽培は旧高遠町から続き、10年以上。伊那市振興公社職員が昨年11月、面積4縲・アールの畑にチューリップの球根を植えた。春先の天候が暖かく、昨年より1週間ほど早く開花したという。

色ごとに配色し、大きな花びらが風にゆらゆらと揺れる。

自動車を止め、写真を撮るドライバーの姿も見られる。 -

入園者数700万人突破 高遠城址公園

「天下第一の桜」として有名な伊那市高遠町の高遠城址(し)公園の入場者数が20日午後、1983(昭和58)年の有料化以来累計700万人を突破した。市や市観光協会などは節目を祝うため、該当者と前後2人ずつに記念品を贈った。

700万人目は家族5人で訪れた山梨県北杜市の小学3年生、小沢史遠(しおん)君(8つ)。父の修一さん(31)が地元特産のアリストロメリアの花束や「高遠さくらホテルペア宿泊券」などを受け取った=写真。修一さんは「びっくりしている」、史遠君も「うれしい」と笑顔だった。

市観光協会によると、園内のタカトオコヒガンザクラは散り始めで、23日ごろまで楽しめる。今季の入園者数は30万人を見込んでいる。 -

三峰川右岸の農地を潤すための虹橋しゅん工式

伊那市高遠町の三峰川に架かる県営かんがい排水事業の水路橋(通称虹橋)のしゅん工式が19日、現地であった。三峰川右岸の農地を潤すための幹線農業用水施設で、出席した三峯川沿道土地改良区連合、市の関係者ら約50人は14年の歳月をかけた事業の完了を喜んだ。

虹橋は美和ダム、高遠ダムを主水源に、農業用水として市内美篶、手良一部の農地約1140ヘクタールに供給している。事業は地域農業経営の安定化を図るため、94年度に着手。1958(昭和33)年の建設から45年以上が経過し、老朽化した虹橋の補修補強のほか、ずい道2・3キロ、水路3・9キロを改修した。総事業費は12億2300万円。うち虹橋(04縲・7年度)は2億4700万円。

虹橋の延長は98メートルで、幅員は2メートル。最大で毎秒5トンの水が流れる。水路上には、管理道路を兼ねた歩道を設け、歩行者や車いす、自転車で通行できるようにした。国道361号と虹橋を結ぶ三峰川右岸の取り付け道路(延長66メートル)は市が施工。事業費は6千万円。

三峯川沿道土地改良区連合の矢野源嗣理事長は「虹橋は三峰川沿岸の農業を支えてきた。厳しい農業情勢だが、力を合わせて地域農業の発展のために努力したい」と述べた。

次代に誇れる三峰川を実現するための「三峰川みらい計画」で、虹橋付近は「渓谷の自然を保全し、自然と水を回復させるエリア」として位置づけられる。 -

勝間のしだれ桜 見ごろ

伊那市高遠町勝間にある薬師堂のしだれ桜が見ごろを迎えた。桜を手入れする地元の「桜を守る会」の小松照夫会長によると、18日現在で八分咲き、満開は20日ごろ。

しだれ桜は1854縲・0年ごろ、勝間の里人が植樹したといわれ、樹齢140年を超える。高さは約20メートル。「枝が何層にも重なり、天から流れ落ちる滝のよう」と表現される。

市は昨年度、「桜のある風景」修景事業の一環として、薬師堂前の道路に設けた鉄製の白いガードレールを木製ガードレールに取り替えた。

桜にマッチした景観に、県内外から訪れた観光客やアマチュアカメラマンはさまざまな角度から写真を収めた。

静岡県から来た夫婦連れは「高遠城址公園のほうから見えた。大木でびっくり。素晴らしい」と桜を見上げていた。

薬師堂は国道152号を長谷方面に向かい、白山トンネルを抜けた右側。駐車場は、高遠さくらホテル近くのほりでいパーク駐車場。 -

高遠城址公園でさくら茶サービス

伊那市商工会女性部(池上幸子部長)は16日、高遠城址公園で花見客にさくら茶をサービスした。17日午前10時からもある。

1500本のタカトオコヒガンザクラは満開で、公園内は花見客で大にぎわい。南曲輪(ぐるわ)に設けたサービスコーナーは開始時刻前から200人が並ぶほどで、部員約20人が接客に追われた。

さくら茶は部員の手作りで、地元産の八重桜を1年間、塩づけにした「桜志津久(さくらしづく)」を使用。高遠まんじゅうの試食と合わせて、1日3千人分を用意した。

湯の中で桜の花びらが広がり、花見客は「桜の香りがしておいしい」とさくら茶をすすった。

このサービスは20年ほど続き、池上部長は「さくら茶でもてなすことで、全国各地から来た花見客に高遠へ来て良かったなという思い出を作ってもらえれば」と話した。 -

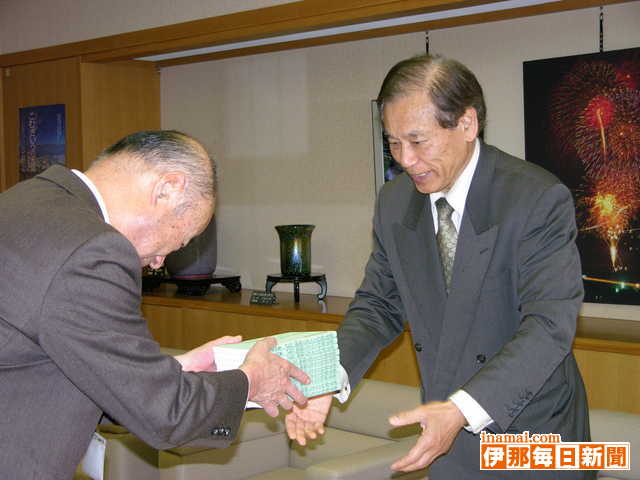

森田勇造さん著書寄贈

国立信州高遠少年自然の家の所長を05年3月まで4年間務めた旅行作家森田勇造さん(67)=東京都杉並区=は4月に刊行した最新の著書『安全・安心とこころの保障竏衷ュ年教育と体験活動』(世論時報社刊・A5判167ページ)10冊を伊那市に寄贈した。森田さんは16日、市役所を訪れ、市教委の北原明教育長に手渡した=写真。森田さんは「少年の家での取り組みを中心に、自然を敬い、自然とともに生きる知恵などについて書いた。子どもの体験教育はレクリエーションではなく、生きる力と知恵を身につけるために必要なものだ。小中学校の先生など教育関係者や保護者に読んでほしい」と話した。北原教育長は「たくさんの寄贈に感謝する。市の図書館と分館に配置したい」と礼を述べた。

森田さんは民族の生活文化研究のために世界各地を訪れる一方、野外教育文化の研究、啓発、実践に努めている。青少年交友協会理事長、野外文化教育学会顧問、東京学芸大客員教授。 -

城址公園で高遠ばやし巡行

伊那市の高遠城址公園で14日夜、高遠ばやしの巡行があった。タカトオコヒガンザクラは八分咲き。ライトアップされた夜桜の下を高遠ばやし保存会員約20人がゆっくりと練った。

高張ちょうちんを先頭に、三味線、横笛、太鼓などが続き、「はーおう」のかけ声で高遠閣を出発。行きはテンポの緩い本ばやし「松ばやし」「南蛮ばやし」、帰りはテンポの早い帰りばやし「御箏(おんこと)ばやし」「勢能(せのう)ばやし」を演奏した。

夜桜と一緒に、写真に収める花見客が目立った。

観桜期に合わせた演奏は6年目で、小松友衛会長は「これだけ満開に近い桜を見ながらの巡行は最高」と話した。

高遠ばやしは8つの町内に残り、それぞれ独自の曲を持っている。

巡行は17日午後7時からもある。雨天中止。 -

タカトオコヒガンザクラ1500本が満開

「天下第一の桜」と称される高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラが15日、満開を迎えた。昨年に比べて3日遅いが、ほぼ例年並み。20日ごろまで楽しめる。

公園内には、樹齢140年の古木を含めて1500本があり、県の天然記念物に指定される。花はソメイヨシノよりやや小ぶりで、雲のようにもくもくと咲くのが特徴。昨年より花びらの薄紅色が濃いという。

花見客でにぎわい、静岡県から来た女性(67)は「桜の本数が多くて見事。山がかすんで見えないのは残念だけど、本当にきれい」と感激していた。 -

高遠中の生徒が花見客をおもてなし

伊那市の高遠城址公園の駐車場として開放している高遠中学校グラウンドで12日、中学生が花見客の接客に当たった。

観桜期のボランティア活動は恒例行事。第2・3土・日曜日午前8時縲恁゚後4時、2・3年生約100人が2時間交代で売店や休憩所の対応、桜茶のサービス、トイレ案内をする。

高遠城址公園は三分咲きで、満開には早かったものの、県内外から続々と花見客が訪れた。

事前に講習会を受け、町の歴史や交通案内など基本的な知識を身につけた生徒たち。花見客に「桜茶はいかがですか」「トイレはこちらです」など元気良く対応した。

「何かありましたらお尋ねください」と書いたプラカードを首から下げていた3年生の岡部格明君(14)は「バスの発車時刻や桜の開花状況を聞かれる。接客が楽しいし、働く喜びもある」と話した。

栃木県から来た女性は「子どもたちの接客で、好印象を持った」と感心。

例年、同校には生徒の接客に対して感謝の手紙が届くという。 -

臨時列車「高遠さくらまつり号」運行

JR東日本、JR東海は12日、伊那市の高遠城址公園の観桜期に合わせ、臨時列車「高遠さくらまつり号」を新たに運行した。初日は長野・松本方面を中心に、家族連れなど150人が利用し、出足は好調だった。

臨時列車の運行区間は松本竏宙ノ那北間(一部快速)。岡谷駅で「特急あずさ」などの乗り換えができることから、東京方面の花見客も2割程度いた。車内では、桜の花びらをかたどった「記念乗車証明書」が発行された。

伊那北駅から高遠までは、市の委託でジェイアールバス関東がシャトルバスを運行。住民有志が観光ボランティアを買って出て、花見客と一緒にバスへ乗り込んだ。

松本市から来た女性は「数年前、高遠に来たときは渋滞だったが、今日は電車とバスですんなり行けた。南側が満開で、桜も十分楽しめた。こういう企画があれば、また利用したい」と話した。

伊那市政策推進課は「利用客は予想以上。来年以降は反省点を踏まえ、平日運行などを含めて方向性を決めたい」と期待した。

臨時列車の運行は第2、3土・日曜日の4日間。伊那北駅前では臨時列車の利用者に限り、シャトルバス乗車券、高遠城址公園入園券などがセットになったパスポートを大人千円、中学生以下500円で販売している。 -

高遠城址公園開き

「天下第一の桜」と称される伊那市の高遠城址公園で5日、公園開きがあった。タカトオコヒガンザクラ1500本は、まだつぼみの状態。伊那市観光協会によると、開花予想は平年並みの11日ごろで、昨年に比べて6日ほど遅い。

公園開きには市観光協会員、商工関係者、区長ら約100人が出席。

小坂市長は「全国の夜桜ベスト10にも入る高遠城址公園。多くの皆さんに来て、まちを知っていただきたい」とあいさつし、期間中の安全を祈った。

琴の演奏や地元の保育園年長児約50人が元気な歌声を響かせたあと、小坂市長や保育園児が手をつなぎ、桜雲橋を渡った。

さくら祭りは5月5日まで。初日、穏やかな陽気に誘われてか、県内外から多くの家族連れなどが訪れ、公園内を散策した。

期間中は、高遠ばやしの巡行やさくら茶のサービスなどがある。

入園者数は年間30縲・0万人で、1983(昭和58)年の有料化以来、700万人に達する見込み。

入場料は一般500円、小中学生250円。

高遠の桜情報は、テレフォンサービス(TEL0265・94・3939)で確認できる。 -

高遠高校で入学式

上伊那の5高校で4日、それぞれ入学式があった。新入生は期待に胸を膨らませ、新たな高校生活をスタートさせた。

高遠高校には106人(男61、女45)が入学。制服が94年以来15年ぶりに、紺色のブレザーから黒を基調とした制服に替わった。

福沢務校長は「何のために本校を選んだのか考え、学ぶ意識を持ってほしい。勉強、部活動、生徒会とバランスよく学び、みんなのために自分を生かしてほしい」と式辞。

新入生の馬場千紗登さんは「一人ひとりが勉学に励み、専門性を身につけ、個性や能力を高めたい。進徳館の実学の精神を受け継ぎ、校風を遵守する」と宣誓した。

291/(木)