-

中高生1泊2日の生活でリーダーシップ養う

ジュニアリーダー養成講座「半熟のつどい」の野外体験活動が17、18日、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家であった。中高生らが小学生と一緒に自然の中でキャンプファイヤーやネイチャーゲームなどをして楽しんだ。NPO法人自然学校「ふる里あったかとお」(丸山宏一代表)主催。

市内の中高生を対象に、ボランティア活動を通じてリーダーシップを養う講座で、本年3回目。西箕輪中学校、伊那北高校から受講生4人が参加し、高遠小学校の児童9人らと1泊2日の活動を展開した。

初日の野外炊飯では2班に分かれ、それぞれにジュニアリーダー2人がついてカレーライスを調理。手順に困っている児童がいれば、優しく助言するなどして統率を取っていた。食事中の子どもたちからは「楽しいから4泊5日で泊まっていきたいな」などの声が聞かれた。

西箕輪中の上島大輝君(13)は「新しい発見を見つけるために参加した。同じ目線になって小学生らと仲良くないたい」と感想。伊那北高の渋谷侑加さん(16)は「皆で楽しんでもらうことが自分も楽しい」と積極的に参加者と会話を楽しんでいた。 -

高遠高校・英語クラブ ALTと留学生の歓迎会開く

伊那市の高遠高校の英語クラブ(魚谷沙央里部長)は14日夕、同校のALT(英語指導助手)と短期留学中の学生の2人のために歓迎会を開いた。ALTの出身国の家庭料理をつくり、皆で国際交流の和を広げた=写真。

歓迎を受けたのは7月に赴任した南アフリカ出身のALT、ニール・マルガンさん(34)と、9月上旬から2週間の日程で留学しているタイのプラチャクル・シャマイポンさん(17)の2人。

この日は、部員やクラブ顧問の中西温子教諭ら約15人集まり、マルガンさんの母親のレシピでアフリカの家庭料理「ミルクタルト」を調理。小麦粉、バター、卵などを混ぜて焼くといった簡単な料理だが、手順などを聞くのはすべて英語で会話が進んだ。

生徒たちは中西教諭の手助けをもらいながら積極的に質問するなどして交流。マルガンさんにでき上がった料理の味を聞くと「家に帰った気分になる」と笑顔を生徒たちに見せていた。

シャマイポンさんは「制服のスカートの丈や、箸を使う文化に最初は驚いたが、皆が親切に接してくれてうれしい」と感想。魚谷部長は「歓迎会をきっかけに英語や異国文化についてふれあう機会にしたい」と話していた。 -

雨にも負けず…小学校運動会

伊那市、箕輪町、南箕輪村の21小学校で16日、運動会があった。児童たちは毎日の練習を重ねてきた競技やダンスなどの種目を披露。悪天候に悩まされプログラムを一部変更する学校もあったが、友達や保護者らの応援を受けて、元気いっぱい走り回った。

伊那小学校(北原和俊校長、756人)は、全校児童を4チームに分けた対抗戦。全校参加の大玉送りやリレー、棒倒し、組体操など全26種目で「スポーツの秋」を満喫した。

2学年ごとの合同綱引きでは、それぞれ4チームがトーナメント戦。「せーの!」の掛け声と共に縄を全力で引き合う児童、中には勢い余って尻もちをつく姿もあり、周囲を和ませていた。

来入児による「まわれ、まわれ、かざぐるま!」では、園児たちがはじける笑顔で校庭を走り回った。北原校長は「元気な姿を見て、来年皆と仲良くなれることを確信した。入学するのを首を長くして待ってる」と呼び掛けていた。 -

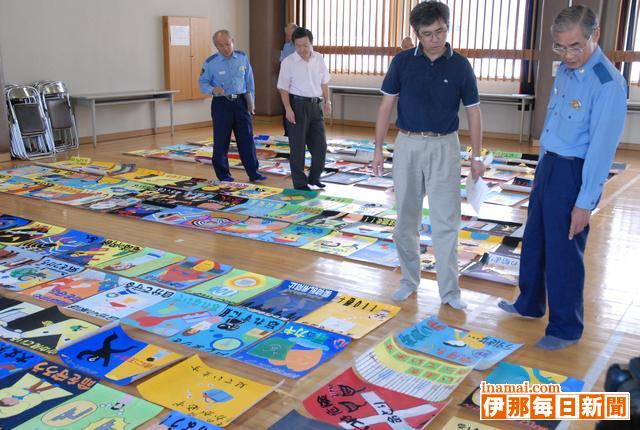

伊那署管内の小中学生防犯ポスター審査会

伊那市、箕輪町、南箕輪村でつくる伊那防犯協会連合会と伊那署は15日、同署の道場で、管内の小中学生を対象に集めた防犯ポスターの審査会を開いた=写真。

15小学校4中学校(小学4年竏鋳・w3年)から応募があった378点(全年比33点増)の中から、各学年一人ずつ(中学2年は応募多数のため2人)の7作品を県審査会へ送る推薦作品として選出。そのほか金賞など入賞作品も選んだ。

伊那弥生ヶ丘高校美術科担当の宮澤芳博教諭、小嶋惣逸署長ら8人が、作品が訴えるメッセージ性、色使いなどのバランスを審査。防犯ブザーを持ち歩くなどの不審者に注意を促す趣旨のポスターが多かった。

入賞作品は、10月中旬の地域安全運動に合わせて、伊那市内の大型店で展示する。

推薦作品などに選ばれたのは次のみなさん。

▽推薦作品=原田卓弥(伊那小4)大杉望(伊那東小5)飯島千晴(東春近小6)小島のどか(西箕輪中1)立石彩香(同中2)高野萌恵子(箕輪中2)保科和也(高遠中3)▽金賞=伊藤大貴(南箕輪南部小4)赤羽郁海(箕輪中部小5)八木彩花(東春近6)城取紗希(西箕輪中1)宮島愛(同中2)柴綾美(箕輪中2)伊東有紗子(高遠中3)▽銀賞=向山翼(手良小3)小澤佳奈子(伊那東小4)小松みか(高遠小5)松村綾香(南箕輪南部小6)加藤将高(南箕輪中1)渡辺美樹(同中2)北村早織(西箕輪中2)中田千恵(高遠中3)▽銅賞=北原稜(伊那北小4)加藤美沙貴(南箕輪南部小5)吉岡優子(西箕輪小6)山崎貴也(南箕輪中1)加藤優(同中2)有賀由希子(箕輪中2)櫻井亜衣璃(高遠中3)▽佳作=中山圭介(高遠小5)杉本美玲(伊那東小6)湯澤圭(東春近小6)浦野茜(西箕輪中1)篠田瑞生(南箕輪中1)松田詩織(箕輪中2)落合美月(同)田畑瑠美(同) -

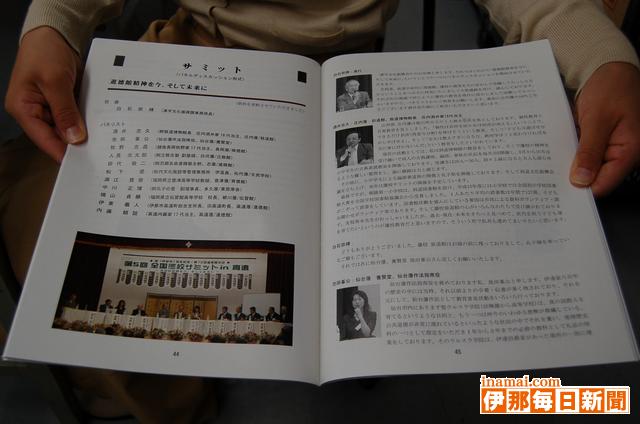

全国藩校サミット報告書完成

幕末の高遠藩校「進徳館」があった伊那市高遠町で5月に開いた全国藩校サミットの内容をまとめた報告書(A4判・80ページ)が出来上がった=写真。藩校教育の歴史と伝統を今後の教育や地域づくりに生かす方策を探った大規模集会を振り返ることができる。

サミット(5月27、28日)は、旧高遠町が進徳館教育の継承を狙って設けた「進徳館の日」に合わせて開催。高遠町総合福祉センターを主会場に、「進徳館精神を今、そして未来に」のテーマで、学習報告や講演、パネル討論をした。

報告書には、実学を重視した進徳館教育を実践する地元の高遠中学校の生徒や高遠高校の教諭による総合学習の活動報告、信州大学教授の笹本正冶さんと二松学舎大学顧問の石川忠久さんの講演など内容と写真を掲載した。

パネル討論も、パネリストとなった全国の藩主末裔(まつえい)をはじめ、各地で藩校の伝統を継承し、活動している学校や団体の代表者一人一人の発表内容を紹介している。

報告書は関係者や希望者に配布するほか、高遠町図書館などでも見ることができる。

問い合わせは、伊那市教育委員会高遠教育振興課(TEL94・2557)へ。 -

高遠青少年自然の家、心身に障害のある子どもたちのための自然体験プログラムの開発に着手

国立信州高遠青少年自然の家は、心身に障害のある子どもたちを対象とした「自然体験活動プログラム」の開発を進めている。自然・農業体験などを通して互いの交流を図り、社会性、自立心を育むことを目的としたプログラムで、信州大学教育学部などの協力も得ている。開発したプログラムは各公立施設などに報告し、実践的に活用していくことを考えている。

一般的に障害を持つ子どもは、野外で活動する機会が少なくなりがちで、そうした子どもを対象とする体験プログラムも少ない。しかし、野外活動は子どもたちにさまざまな刺激を与え、環境や自然に関心を持つきっかけになったり、生き物に対する優しさを学ぶなど、人格形成に反映されることも多い。

プログラムは、障害を持つ子どもたちにもこうした環境を提供し、心身の成長を促すことを目指しており、実際に子どもたちに体験してもらいながら、遊びの体系を検討していく。 -

高遠小の高遠囃子クラブ「灯篭祭り」に向け練習に熱

伊那市高遠町で23日にある高遠灯篭(とうろう)祭で、地元の伝統芸能「高遠囃子(ばやし)」を演奏する高遠小学校の伝承クラブが、本番に向けて練習に熱を入れている。

高遠囃子は各町内にそれぞれ異なる囃子が伝わり、現在、本町や仲町、霜町など8町内会で保存されている。クラブは、譜面が残り「曲が短くて、わかりやすい」(保存会)ことから、鉾持(ほこち)町内の曲を演奏する。

当日は本町交差点から鉾持神社までの本通りおよそ400メートル間を往復。往路を本囃子といい「松囃子」を、復路を帰り囃子といい「唐子」を奏でながら巡行する。

クラブは発足7年目。3縲・年生の有志でつくる。祭りには発足当初から出演し、保存会の桜奏会(小松友衛会長)と婦人部(堀井美代子部長)の指導を受ける。

三味線、横笛、太鼓、大皮、鼓で構成し、担当楽器ごとに練習を重ね、全体で音合わせをする。豪雨で中止となった7月の高遠城下祭りにも出演する予定だったため、6月から週2回励んでいる。

本番は2列で練り歩くため、2週間前から、校内外を歩きながら演奏する実践練習にも取り組む。前後列の間隔やリズムに狂いが生じるなど難しく「演奏のテンポが早いからもう少しゆっくり」などと指導を受ける。

三味線を担当する6年の畑和輝君(11)は「掛け声も大きく出るようになってきたし、息も合ってきたと思う。絶対に成功させたい」と意気込む。

祭りは地区内各所にあるお宮が鉾持神社に合祀(し)された明治以降、記念の秋祭りとして続けられている。当日は午後2時に出発する。 -

心身に障害のある小中学生と家族が信大で農業体験を通した交流会

農業・自然体験を通して心身に障害がある子どもの社会性や自律性を育み、家族同士の交流による情報交換、心のケアに当たる国立信州高遠青少年自然の家の企画事業「みんな友だち竏虫ゥ然とともに竏秩vが9日、南箕輪村の信州大学農学部農場などであった。県内外の12家族34人が集まり、6月に植えたサツマイモやニンジンなどを収穫。それを使った豚汁づくりに臨み、交流を楽しんだ。

98年から継続的に行われている取り組みで、例年リピーターとして参加する家族も多い。1泊2日で、子どもたちにはいつもと異なる環境の中でさまざまな人との交流やイベント楽しんでもらい、保護者には情報交換の場を提供したり将来に向けた就業相談の場を提供。家族のトータルケアに当たる。

農作業に参加した家族は「大きいと思ったけど以外に小さかったね」などと話ながら、秋の実りの収穫を楽しんでいた。

また今年は、高遠少年自然の家周辺にある自然を生かした自然体験を2日目に企画。森の中に宝物を隠し、それを探知機で子どもたちが探しあてる「森の宝物探し」などを行い、自然体験プログラムの開発につなげる。 -

三峰川みらい会議水チームが7月豪雨の影響から、三峰川の治水を改めて検証

三峰川みらい会議水チームは10日、7月豪雨の影響で変容した三峰川から、改めて治水のあり方を考える検証会を河川流域で開いた。関係者など15人が参加。自然の流れに沿った治水の必要性を認識した。

ダムの影響もあり、1983年の58災害以降、大きな水害がなかった三峰川だが、今回の雨では、流道の変化や大量流木の発生など多くの変化があった。

ジョギング・サイクリングロードが流出した伊那市富県の左岸には、流出した後から大きな白岩が出現。本来この白岩は、川との境界となっていたが、大きな流れが発生しなくなると同時に白岩の周りに土砂が堆積。その上にサイクリングロードが作られていたため、今回の流出を招いた。参加者からは「これが昔ながらの姿。このままに留めた方がいい」「川の流れを変えてここにサイクリングロードを作ってもまた同じように流される。もともと変化の大きい三峰川の流れを固定するのは無理」などの声が挙がった。

一方、流木の大量発生は58災害時には見られなかった。20年近く大きな氾濫が無かった三峰川では、外来種樹木などが巨大化し、川本来の姿が失われていることが問題視されている。国やボランティアが除伐を試みた部分もあるが、そうした部分はごく一部で、今回の災害では片付けられないほどの大量流木が発生した。水チームの前林賢一代表は「今回は流量が少なかったからこのくらいで済んだが、今後また、こうした流れがあれば流木が橋に引っかかり、欠損する危険性もある」と指摘。樹木を放置は、治水の観点からも危険が高まることを認識した。 -

高遠町女性団体連絡協議会が研修会

伊那市の高遠町女性団体連絡協議会(山川佳江会長)の定期研修会が2日、町総合福祉センター「やますそ」であった=写真。会員ら約150人が集まり、「笑って平和な暮しを…」をテーマに環境整備の感想発表、南信病院の近藤康治院長の講演などを聞いた。

婦人教育推進協議会、町婦人会、町商工会女性部など14団体でつくる連絡協議会。発足から29年目を迎え、定期研修会も同年を数える恒例行事となっている。

山川会長は「近い将来、同会も市内女団連との合併の岐路に立つ。男女共同参画を目的に、地域活動を元にして、未来を見据えていきたいと思う」とあいさつ。伊東義人町地域自治区長は「女性の元気さを市政の発展、地域の振興のために役立てて」と祝辞の言葉にした。

研修会では「豊かな家庭と住みよい町づくりのため、男女が共に輝き、元気に活躍できる町を目指す竏秩vとの宣言文の朗読もあった。 -

高遠の武家屋敷遺跡で発掘調査の現地説明会

伊那市高遠町にある東高遠若宮武家屋敷遺跡で3日、発掘調査の現地説明会があった。武家屋敷は江戸時代後期とみられ、建物の柱を置く「礎石」が升目のように並び、当時のまま残る建物跡を確認した。

建物跡は、天保年間(1830竏・4年)に作成された「御家中屋鋪(ごかちゅうやしき)絵図」(歴史博物館所蔵)の間取りとほぼ一致。間取りは10・8メートル×12・6メートルで、座敷、いろりのある茶の間、土間、みそ部屋などがある。トイレは2つで、客用の陶器製、身内用の木製がある。武家屋敷では一般的という。

「礎石」は1・8メートルの等間隔で列をなして並び、石の上には測量基準線の墨が残っている。

説明会は2回開かれ、地元住民を中心に約100人が訪れた。伊那市と伊那建設事務所の委託で調査に当たっている県埋蔵文化財センターの職員が調査の概要などを説明。

昨年度の調査で出土した、県宝旧馬島家住宅を含めた遺物約20点を展示した。地鎮祭で使ったとみられる灯明皿、水をひくための高遠焼きの土管などが並び、参加者は興味深げに見入った。

センター調査研究員の広田和穂さんは「江戸時代から変わらない街並みが数多く残っている。江戸時代から現在まで人々の暮らしがつながっていておもしろい」と話した。

遺跡は国道152号バイパス建設にかかることから、05縲・6年度にかけて面積千平方メートルを調査。対象は武家屋敷3軒。家の建て替えがあったにもかかわらず、江戸時代から礎石がそのまま使われ、地表を掘り下げることなく、建物跡が見つかった。出土品は、陶磁器、胴突石、キセルなどコンテナ40箱分。

今後、床下調査で整地年号を特定するなどし、10月末に終了する。 -

高遠高校「兜陵祭」はじまる

伊那市の高遠高校の文化祭「第46回兜陵祭」が2日、始まった。生徒の友人や保護者なども多数訪れ、催しや個性豊かな展示を楽しんでいる。

今年のテーマは「兜陵STORY縲恂イと希望と感動を縲怐v。

2学年は、「沖縄」をテーマとした展示を企画。自然風土、歴史、戦争体験など、各クラスがさまざまな角度からの展示をしており、海の中を再現した水族館も登場した。中庭のイベント会場では、早食い大会を開催。横一列に並んだ男子生徒らは、スタートの合図とともに目の前の菓子を一気に口の中に押し込み、会場の笑いを誘っていた=写真。

また、うどんや菓子など食べ物のブースは人気が高く、多くの人でにぎわいをみせていた。

一般公開は3日の午前10時40分縲恁゚後2時半にもある。体育館では、合唱部や吹奏楽部などの演奏会も行う予定。 -

伊那市の矢沢保信さんに県献血推進協議会長表彰

県献血推進協議会長表彰の伝達表彰が30日、伊那市の高遠町総合支所であり、旧同町献血推進委員会の元会長、矢沢保信さん(68)=東高遠・写真=が伊東義人同支所長から賞状などを受け取った=写真。

矢沢さんは89年から17年間、同町の会長として献血活動に貢献。在任中は2月の「だるま市」の献血を定着化させるなど、地域推進活動に積極的に取り組んだ。自身も献血に協力し、50回以上の実績を持っている。

伝達表彰は7月19日、駒ヶ根市で予定していた上伊那郡市献血推進大会が豪雨災害で中止となり、この日の高遠町総合支所の朝礼で賞状などを授与。功績に対し、職員からは大きな拍手がわいていた。

伊東同支所長は「地域の献血推進のための活動に心から感謝を」と労いの言葉。矢沢さんは「この喜びは皆さま方の協力があったからこそ」とあいさつした。 -

三宅村立小学校の児童が国少で高遠体験

東京都の三宅村立小学校5年生10人が30日、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家を訪れ、高遠北小学校の児童14人と交流した。

江戸時代に起きた「絵島生島事件」で、罪に問われた絵島と生島はそれぞれ、高遠町と三宅島に流された。そのことをきっかけに、高遠町町と三宅村は1970年に友好盟約を締結。互いのイベントに町村の代表者が参加するなど交流を深めている。三宅小の児童の「高遠体験」もその一環。昨年は高遠城下まつりに合わせて来訪し、今年もその予定だったが、豪雨災害の影響で延期された。

両校の児童は、隣同士の席に座り、こけしの絵付けに挑戦。最初は互いにはにかむ様子も あったが、次第に打ち解け、さまざまな会話を楽しんでいた。 -

三宅村立小学校の児童が国少で高遠体験

東京都三宅村の三宅村立小学校の5年生10人が30日、伊那市高遠町の「国立信州高遠青少年自然の家」を訪れ、高遠北小学校の児童14人と交流した。

江戸時代に起きた「絵島生島事件」で、罪に問われた絵島と生島はそれぞれ、高遠町と三宅島に流された。そのことをきっかけに、高遠町町と三宅村は1970年に友好盟約を締結。互いのイベントに町村の代表者が参加するなどして交流を深めてきた。三宅村立小学校の児童らによる「高遠体験」もその一環。昨年は高遠城下まつりに合わせて来訪しており、今年もその予定としていたが、豪雨災害の影響で先延ばしとなっていた。

両校の児童は、隣同士の席に座り、こけしの絵付けに挑戦。最初は互いにはにかむ様子も あったが、次第に打ち解け、さまざまな会話を楽しんでいた。 -

アダプトシステムで伊那建と高遠5団体協定締結

道路や周辺の美化活動に努めるボランティア団体を支援する県の「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」で、伊那建設事務所は24日、伊那市高遠町の5団体、両者の連絡調整機関となる市と協定を結んだ。

アダプトシステムは、県道や県が管理する国道で活動する団体と締結して、活動内容に応じて作業に必要な道具や材料などを貸与、支給し、道路環境の向上や道路愛護意識の高揚、地域住民の交流促進を図っていく。

5団体は、「芝平管理委員会」「高遠町さくらんぼグループ」「桑の実グループ」「高遠花摘み倶楽部」「的場町内会有志」。それぞれ国道152号、県道芝平高遠線の約20メートルから約5キロ区間で、道路や歩道、側溝の清掃、道路沿い花壇の維持管理などにあたっている。

市役所で開いた調印式で松下泰見所長は「協働による住みよい地域づくりを進めていくうえで、一層の尽力をいただきたい」と述べ、団体代表者と協定書に調印した。

5団体を代表して、的場町内会有志代表の矢沢親男さんが「責任の重さを感じている。高齢化が進み末永く活動できるか疑問だが、できるだけ美化に努めていきたい」とあいさつした。

これまでに県内では107団体、うち上伊那は伊那市、箕輪町の2団体と協定を結んでいる。伊那建設事務所は今後「最低でも1市町村1団体と締結していきたい」としている。 -

高遠で変死 親せき男性が玄関で発見

21日午後5時25分ころ、伊那市高遠町藤沢の無職秋山直人さん(71)が自宅の玄関で死亡していると、同地区に住む親せきの男性から110番通報があった。司法解剖の結果、脳内に出血を発見した。

同署によると、親せきの男性が、一人暮しの秋山さん宅を訪れた際、玄関でうつ伏せに倒れているのを発見した。当時、玄関には鍵はかかっておらず、戸は空いていたという。

脳内に出血があった以外、目立った外傷はない。死体を発見した時、腐乱はしていなかったという。

伊那署などの聞き込みでは、秋山さんは体の具合が悪いと周囲へ言っていたという。

現在、一人暮の生活実態や脳内出血に至るまでの原因などについて捜査を進めている。 -

高遠町図書館でこどもひろばSP

伊那市高遠町の高遠町図書館でこのほど、「こどもひろばスペシャル」があり、60人以上の親子らが絵本の読み聞かせや人形劇などを楽しんだ。

伊那・高遠・長谷の3地域でそれぞれ活動しているボランティア団体が集った合併記念企画。新市発足直前の3月に伊那の住民有志でつくる「図書館大好きの会」が市立図書館で開き、町図書館でも計画した。

図書館をより身近にしてもらい利用者増加につなげる機会としているほか、ボランティア団体を知ってもらう狙いもある。

おはなしパレット(伊那)図書館大好きの会(同)こどもひろばボランティア(高遠)長谷文庫(長谷)が出演し、7プログラムを繰り広げた。

絵本の読み聞かせに子どもたちは夢中になり、人形劇ではキャラクターの登場や仕草に歓声をあげた。ほかに、手遊びやリズム遊びで体を動かし、全員で歌も歌って楽しんだ。 -

横町商店街盆踊り大会

高遠町公民館高遠分館が主催する盆踊り大会が15、16日、高遠町の横町商店街などであった。浴衣をきた親子連れなどが集まり、盆踊りや出店を楽しんだ。

途絶えていた盆踊り大会を復活させたのは4年前。昔は、商店街近くの満光寺で「えんま祭り」が同時に行われ、盆踊り大会もにぎわっていたが、ここ10年はえんま祭りも行われていなかった。

そこで今年は、10年ぶりにえんま祭りを復活。盆踊りとえんま祭りの両方を楽しめるよう寺近くの横町商店街へ盆踊り会場を移動した。満光寺前には昔のように、野菜販売、フリーマーケットなどの縁日も並んだ。

祭りには子どもたちも多く集まり、無料のかき氷を片手にヨーヨー釣りや縁日を楽しんでいた=写真。 -

B&G海洋センター開放

真夏日が続くなか、伊那市が管理運営する高遠湖畔の「B&G海洋センター」が10、11日、無料開放され、帰省や観光で訪れた親子連れらが、カヌーやミニヨットなどを楽しんだ。

通常は予約制で、1時間ごとに料金設定しているが、大勢の人が訪れる夏休みシーズンに合わせて、同海洋センターを知ってもらう機会に、毎年この時期に無料開放日を設けている。指導員の手ほどきで、カヌーやミニヨット、手こぎボートが体験できるとあって人気を集める。今季は7月の豪雨の影響で流木が湖面にたまり、一時営業を休止する事態になったが、5日に再開した。

カヌーに挑戦した親子は乗り始めはバランス取りに悪戦苦闘したり前進できずにいたものの、除々にコツをつかんで満喫していた。

東京都から小学生の子ども2人と夫婦で訪れた神宮康廣さん(38)家族は「天気も良くて気持ちがいい」と喜んでいた。 -

「春の高校伊那駅伝」の新コース 距離計測はじまる

伊那市などは12、13日、来年3月からのコース変更を目指す、春の高校伊那駅伝の新コースの距離計測をする。

初日は男子コースを計測。市職員、上伊那陸上競技協会ら約30人がコース上を歩きながら、50メートルのワイヤーで距離を計測。作業終盤になり、天候が崩れて中断するなどあったが、約8時間で終了した。

新しい男子コース(42・195キロ)は市陸上競技場を発着点に、伊那西部広域農道を南へ進み、県道南箕輪沢渡線へ。市駅前ビルいなっせ前を通過し、国道153号線を通り、JA上伊那東部支所を折り返す。

新女子コース(21・0975キロ)は競技場を出発点に、男子コースと同様の順路でいなっせを通過、伊那北信号を折り返し、市街地を通り、西春近柳沢を折り返し、競技場へ戻る。

今後は、それぞれのコースの折り返し地点の設置位置などを調節し、距離を調整。沿線の企業、商店街、地域住民らに変更についての周知もしていく。

13日は女子コースの距離を測定する。 -

高遠町、長谷で地域協議会発足

伊那市の高遠町、長谷で地域協議会が発足し、10日夜、それぞれ初会合を開いた。小坂樫男市長が委員に委嘱書を交付。正副会長を選出し、市側から地域協議会の運営要綱や機能と役割、本年度の主要事業などの説明を受けた。

地域協は地域自治区単位で設置し、地域づくりの問題を諮ったり、地域の意見を集約して市政に反映させる。また、市のまちづくり計画など各種計画や予算に係る重要事項などを協議して市に提言をする。

委員は任期4年の非常勤特別職。区をはじめ、農業や商工業などの各種団体代表者に加え2人の公募枠による15人で構成する。高遠町の地域協では会長に長藤の北原和門さんを、長谷は窪田清彦さんを選任した。

高遠町の会合で、小坂市長は「地域の代表で組織するため責任は重い。地域の声を広く取り入れることがこれからの地方自治の本旨と思う。地域、伊那市全体の発展のために建設的な意見を出してもらいたい」と呼びかけた。

伊東義人地域自治区長は「(地域協議会は)周辺部の寂れなど住民の不安を取り除く手段。地域エゴを出さず、バランスのとれた一体的なまちづくりのため住民の声に耳を傾け、円滑に進められるように尽力いただきたい」と述べた。

長谷の会合で宮下市蔵地域自治区長は「高齢化率38%で、農林業も低迷している。自ら知恵や力を出し、長谷が伊那の山村、水資源地域として歴史・文化を守り、発展するように取り組んでいきたい」とあいさつ。

地域協議会の役割について、委員から「市長の諮問を受けて審議するのと、長谷の声を吸い上げ、市政に反映するのは同等のもの」と望む声があった。

次回は高遠町が8月30日、長谷が8月下旬縲・月下旬に予定し、具体的な協議に入る。 -

ギャラリーみなと屋で「高遠の器作家6人展」開催

伊那市高遠町のギャラリーみなと屋で9月24日まで、「高遠の器作家6人展」が開かれている。高遠で窯や工房を構える作家の陶芸と漆器約140点を展示。それぞれの感性や技法が表現された味わい深い作品が並ぶ。

「信州高遠の四季展」に併せ、高遠を訪れる人に町内の作り手の作品も見てもらおうと企画。花器や茶わん、皿など、伝統の技法で仕上げた作品から現代的感覚を取り入れた作品まで、作家の個性があふれている。

作品の入れ替えもあり「何度来ても楽しんでもらえるように」工夫。四季展の入選作品6点も併せて展示している。

みなと屋では「高遠の優れた作家が気迫を込めて仕上げた作品で、印象に残るものばかり」と来場を呼びかけている。また、「7月の豪雨災害で悲しみもあるなかで、元気を取り戻すきっかけになれば」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(会期中は無休)。問い合わせは、ギャラリーみなと屋(TEL94・1201)へ。 -

全国公募絵画展「信州高遠の四季展」始まる

伊那市高遠町の風景などを題材とした全国公募展、第3回「信州高遠の四季展」(伊那市、実行委員会など主催)が5日始まり、信州高遠美術館をはじめ町内の公共施設や商店など32カ所に入賞・入選作品350点が並び・ス街中美術館・スとなった。9月24日まで。

四季展は00年に始まり、3年に1度開催している。全国の画家や愛好家から高遠の自然や風景、行事を題材とした作品を募り、街中に飾ることで、高遠の良さを伝え、観光の誘致にもつなげている。

高遠城址公園の桜や、残雪の南アルプスを背景とした風景画などを中心に四季折々の高遠の魅力が描かれ、見応えのある作品が並ぶ。今回は404人から522点(日本画80点、洋画442点)の応募のうち、入賞76点(日本画15点、洋画61点)を含む入選作品350点(日本画56点、洋画294点)が飾られている。

オープニングセレモニーには関係者100人余が出席。実行委員会名誉会長の小坂樫男市長、会長の伊東義人高遠町地域自治区長がそれぞれあいさつし、四季展を通じた新市の芸術文化の向上に期待した。

入賞作品は同美術館、そのほかは公共施設や商店などに分散して展示。また、過去2回の入賞者の作品や、高遠中学校と高遠高校の生徒の作品も展示している。

信州高遠美術館は会期中無休。午前9時縲恁゚後5時。入館料は高校生以上500円、小中学生150円。問い合わせは、同美術館(TEL94・3666)へ。 -

高遠スポーツ公園プール入場者30万人を突破

伊那市高遠町の高遠スポーツ公園プールの入場者数が5日、1980(昭和55)年のオープン以来、30万人を突破した。記念セレモニーがあり、市から30万人目と前後2人に記念品を贈り、節目を祝った。

30万人目は、上牧の小学3年生・甲斐宏樹君(9)、前後は東春近の主婦・藤原江里子さん(44)と、宏樹君の兄で中学3年の進也君(14)。セレモニーで北原明教育長が、それぞれに回数券(11回券)などの記念品を手渡した。

両親と訪れた宏樹君・進也君兄弟は「毎年来ているが今夏は今日が初めて。すごくびっくりした。回数券をもらったし、また来たい」と喜んでいた。

同プールは、流水プールやちびっ子プールにそれぞれスライダーが設置されている屋外の遊泳プールと、88(昭和63)年にオープンした6コース、25メートルの屋内競泳用プールがある。子どもから高齢者まで幅広く人気を集めている。

利用者数は90年に10万人、96年に20万人を突破。過去最多は94年で約1万8700人。ここ数年は、少子化の進行などに伴って年々減少傾向にあり、8千人前後まで落ち込んでいるという。

梅雨が明け真夏日が続き、この日も大勢の子どもや親子が訪れ、泳いだり遊んだり水しぶきをあげていた。 -

伊那地域保育料県内19市の最低基準に引き下げへ

伊那市は4日夜開いた市保育園運営協議会で、09年度までに伊那地域の保育料を一人月額平均約5700円(年間約6万8400円)引き下げ、現在県下19市中で2番目に高い保育料を3年間で県下最低額にする方針を示し、引き下げの具体的施策を説明した。

伊那地域の平均保育料は月額平均2万2892円。3年間の取り組みで、09年度には所得階層(保育料算定の基礎となる所得税等の納付区分)による保育料を勘案した上で、園児一人あたり月額約1万7200円まで引き下げる。

具体的施策は、入所率50%を一つの目安とした園の統廃合をはじめ、保育士の人件費や給食運営経費、光熱水道費、特別保育料などの見直しを図り、1億3千万円の運営経費削減を目指す。第1回改定として11月から本年度の保育料を05年度比一人平均月額2500円(平均10・7%)引き下げる。

一方、高遠と長谷地域の保育料は伊那地域と比べて一人平均月額が約4千円安い。両地域は伊那地域とは逆に除々に引き上げ、伊那地域との格差を是正させた時点で、引き下げに連動させるという。

「質の高い子育て環境づくり」を目指すなかで、保育環境の整備を推進するとともに、効率的な保育園運営を図り、子育ての充実から人口増加へとつなげる。 -

高遠分館「さわやか学級」 満光寺で学ぶ

高遠町公民館の高遠分館事業「さわやか学級」(学級長・有賀弘武分館長)の今月の講座が3日、同町西高遠の満光寺であった。受講生約40人が集まり、同寺の兼子展世住職(72)から、毎年8月16日実施の同寺の例祭「えんまさま」について話を聞いた=写真。

地域起こしのため10年振りに、寺、同町横町町内会、同分館が共催で「えんまさま」、縁日、盆踊りの3つを本年は同日開催。夏の風物詩が復活することを記念し、同例祭についての事前学習の機会にした。

兼子住職は地獄に落ちた先祖を解放し、救済の経「観音経」を読んで極楽へ送るためのもの竏窒ニ、例祭や閻魔(えんま)像を奉っている理由を説明。「昔のことを偲ぶことは人間社会に大切なこと。なぜ人間として生まれたかを大切にして」とした。

講座では、受講生らが「閻魔像はいつごろのもの」「ここ以外に閻魔大王を奉っている寺は」などと、矢継ぎ早に質問を投げかけていた。 -

いよいよ夏本番…暑い

梅雨が明け、本格的な夏、到来。4日、伊那では最高気温32・7度の今年一番の暑さとなった。

伊那市高遠町の高遠さくらホテルではビアガーデンで、冷えたビールでのどを潤す姿。ただ「汗をかきながら飲むのは初めて」と暑さに疲れた様子だった。

飯田観測所によると、5日も30度を越える真夏日となる予想。11日まで暑さが続き、8日以降はくもりがちのようだ。 -

三峰川で市民団体などアレチウリ駆除大作戦

外来植物アレチウリの駆除大作戦が30日、伊那市内の三峰川周辺5カ所であり、市民団体や地域のボランティア約150人が作業に汗を流した。

アレチウリは、ウリ科の一年草。繁殖力が強く、在来の草花や木々を覆い枯らすなどして景観を荒らす。一年草の性質を利用して、種ができる時期の前に根絶することが有効とされている。駆除大作戦は、市民団体などが立ち上がり、8年前から活動している。

今年は梅雨前線による豪雨の影響で河川敷には入らず、上流の長谷地域から天竜川合流点近くの市街地まで、繁茂する5カ所に分かれて作業。参加者は絡み合った長いつるを根元から一本一本引き抜いた。

実行委員長で、市民団体「三峰川みらい会議」代表の織井秀夫さんは「地域が力を合わせて活動することが大切。三峰川流域は着実に(駆除大作戦の)成果がみられている」と話していた。 -

公民館高遠分館さわやか学級の一般公開講座

伊那市高遠町の公民館高遠分館のさわやか学級(有賀弘武学級長)は26日、一般公開のさわやか講座を高遠総合福祉センター「やますそ」で開いた。約40人が集り、講師に迎えた伊那市横山の山荘ミルクオーナー・向山美絵子さんから、病気にならないための食生活、生き方などを学んだ。

昨年のさわやか学級で向山さんを講師に迎えたところ、多くの参加者に好評で、本年も開講を希望する声があったため、急きょ7月の開講が決まった。

向山さんは(1)酵素(2)酸性(3)冷え竏窒ェ体に重要な影響を及ぼすとし、健康で長生きするためにはきちんとした食事選びの必要性を指摘。

身の回りの食品を、体を冷やす食品、温める食品、血液を汚す食品、きれいにする食品に分類して示し、科学調味料や添加物、農薬を使った野菜などは、体が分解できないため、病気になりやすい竏窒ニし、体に良い食材を使った食事に変えることを提唱した。

291/(木)