-

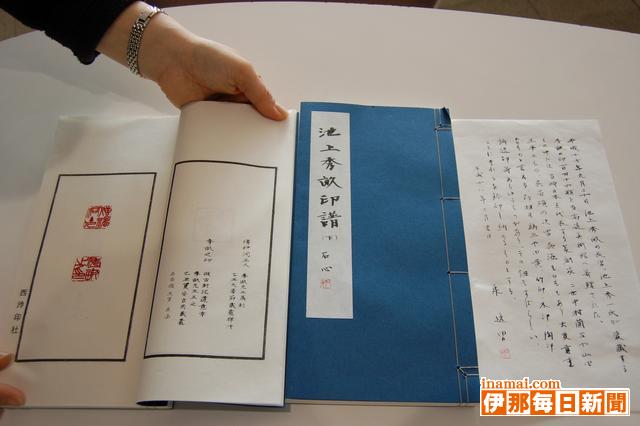

池上秀畝の印譜集まとまる

高遠町の信州高遠美術館は5月以降を目途に、明治から昭和にかけて活躍した長野県出身の日本画家・池上秀畝が所有していた落款146点を公開する。当時の日本を代表する彫り士が製作した貴重な落款も数多く含まれている。

落款は昨年、池上秀畝の遺族から同美術館に寄贈された。美術館は、彫り士を明らかとしてまとめておこうと伊那市の書道家・泉石心さんに印譜集の作成を依頼。調査を進めるうちに、中村蘭台、山田正平など、著名な彫り士が手がけた落款がが数多く含まれていることがわかった。鶏骨など高価な印石材が使われたものや、18種類の印が1組となった組印など、美術品として価値の高いものも含まれている。

同美術館は、著名な作家の印鑑などを中心として展示していきたいとしている。 -

折り鶴絵画作り張り付け作業へ

高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う閉町などの記念事業の一つ、折り鶴絵画「一人一人の願いをのせて」で、全町民に製作を呼びかけた折り鶴が除々に集まり、近く原画への張り付けを始める。

完成絵(横364センチ、縦182センチ)は、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳が描かれ、町を包み込むように鮮やかな虹がかかる。町章に使う金色を含め、全9色の折り鶴を用いて、表現する。

町民一人に対して折り紙2枚を配布し、21日現在で、回収予定の約1万4千羽のうち、3分の2が集まった。近日中にも、町女性団体連絡協議会が、高遠高校の美術クラブが手掛けた原画への張り付けに取りかかる。

作品は、3月25日の式典と記念コンサートの会場に飾り、その後は町内の公共施設に展示する。

式典当日には「タイムカプセル」も埋設する計画で、記念事業実行委員会は「未来の自分や家族に向けてメッセージを託してみませんか」と、全町民から手紙や写真を募っている。タイムカプセルは、記念碑を建立する町文化センター駐車場に埋め、20年後の同日に開封する予定。 -

町制施行131周年・町村合併50年閉町記念・町民卓球大会

高遠町の町制施行131周年と合併による閉町を記念した町民卓球大会が19日、町文化体育館であった。子どもから大人まで約80人が集い、団体戦や個人戦など、さまざまな種目で腕を競い合った。

町の公民館行事の大会だが、今年は高遠町の閉町記念14事業の一つとしても位置付けた。

午前中に団体戦、午後に個人戦をした。普段なかなか体を使う機会のない大人も、子どもたちと共に白熱した試合を繰り広げた。

矢野やよ江公民館長は「来年は町民という名前はなくなるが、スポーツ大会は人と人との結び付きを強めるので、公民館活動の一環として大会は続けていきたい」と話していた。

結果は次の通り。

◇団体戦=(1)高遠(2)上山田(3)四日市

◇一般A=(1)伊藤重子(2)伊澤佐恵子(3)伊藤恭平、伊藤嘉健

◇50歳以上男子=(1)向山卓巳(2)西村綱雄(3)北原照夫

◇ラージボール▼男子=(1)矢沢幸男(2)中村修三(3)伊澤潔▼女子=(1)中村明子(2)北原光子(3)田畑君子

◇混合ダブルス=(1)伊澤潔、伊藤嘉健(2)北原辰彦、伊藤恭平(3)守屋敏彦、伊藤華菜 -

第3回郷土民族芸能を語り継ぐ集い

高遠町の高遠さくらホテルで19日、第3回郷土民族芸能を語り継ぐ集いがあった。300人を越える観客が集まり、上伊那に伝わる民俗芸能の数々を楽しんだ。

初参加の3団体を含む18団体が参加。権兵衛トンネルの開通を記念して、木曽節保存会のメンバーにも参加を依頼。

3年目となり、楽しみに待つ人から開催日を尋ねる問い合わせの電話もあるという。

男性が演奏することが当たり前だったお囃子(はやし)を、戦後から女性たちで引き継いできた「高遠ばやし保存会婦人部」は、3種類の高遠ばやしを披露。華やかな花笠姿も、観客の目を楽しませた。

ほかにも、伊那市の伊那節、長谷村のざんざ節、初出場した宮田村の大田切獅子など、が会場を沸かせた。 -

従業員が趣味の力作披露

高遠さくらホテルで28日まで、従業員が余暇に励む趣味の作品を持ち寄り、ロビーに約50点を飾っている。油絵、写真、木工、陶芸、手芸など多彩で、利用客を楽しませている。

仙丈ケ岳から撮影した「標高一位の富士山と二位北岳が並んで見える」作品や、「仙丈小屋から見た甲斐駒ケ岳の夕暮れ」といった山岳写真、手編みのセーターやマフラー、パッチワークのバック、ビーズのアクセサリー、油絵の大作、陶器などさまざま。利用客は作品をじっくりと見ながら、一つ一つのできに感心していた。

同ホテルは「ホテルや従業員を身近に感じてもらい、お客さまとのふれあいのきっかけになれば」と話している。 -

交通安全・防犯意識高める

高遠町長藤老人クラブ(伊藤勝夫会長)の定例会が17日、老人福祉センターであり、伊那警察署の下里勝巳交通課長らが交通安全や悪質商法について講話した。

下里課長は、「県内の昨年1年間の交通事故死者は152人、伊那署管内の人身事故は618件、物損事故は約3千件だった」と紹介。「県内では2日に1人は亡くなり、管内でも1日に10件の事故が起きていることになる。身近なところで事故が発生していることを認識してほしい」とし、管内で高齢者がかかわった人身事故が全体の30%近くを占めていることを特徴に挙げて、注意を促した。

また、高遠町交番所の岩井智明所長が振り込め詐欺などの悪質商法に触れ、「年々、手口が巧妙化している。一人では判断せずに、身内に相談することを忘れずに実践してほしい」と呼びかけた。

定例会には約40人が集まり、メモをとるなどして真剣に耳を傾け、交通安全や防犯への意識を高めた。 -

町政に関心・女性の元気を町の元気に

高遠町女性団体連絡協議会(18団体、北原朗子会長)は15日、町との懇談会を町総合福祉センターで開いた。町政への関心を高めようと17回目。会員と町職員約80人が出席した。

町商工会女性部、保育団体保護者会、交通安全協会女性部、町日赤奉仕団の4団体が▽歩道の段差の修繕▽町文化体育館横に遊具の設置▽凍結により園児への危険を伴う第四保育園駐車場の新たな確保▽国道152号沿いの草刈り▽各地区へのAED(自動体外式除細動器)の設置竏窒v望した。

伊東義人町長は歩道の修繕について、「危険個所は直していく必要がある。段差などの悪い場所があれば言ってもらい、修繕していきたい」、第四保育園の駐車場の確保は「前向きに検討し、早急に対策を立てたい」と答えた。

開会のあいさつで北原会長は「活気ある町になるように女性の手で変えていければ」と述べた。伊東町長は「女性の元気が地域の元気につながる。合併しても地域の中心になるよう活発的な活動をしてほしい」と期待した。 -

合併祝い、新伊那市4蔵の酒を記念発売

3月31日の伊那市・高遠町・長谷村の合併を記念して、新市内の4つの日本酒醸造会社の酒が記念酒としてセットで発売される。ラベルは伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが新たに描く。3市町村の小売酒販組合の主催。16日には伊那市役所で、酒販組合・蔵元・まんぷさんによる企画会議があり、ラベルに何を盛り込むかなど、熱心に議論した。

新市の誕生を祝うと同時に、地元の酒を県内外にアピールしようという趣旨。まんぷさんは、「4つの酒に統一性がありながら、水や米にこだわるそれぞれの蔵の個性を生かしたラベルにしたい」と話し、製作に意欲を燃やした。

各蔵元が提供する酒は、すべてしぼりたてで、漆戸醸造が「井の頭」の生、大國酒造が「大國」も生、宮島酒店が「信濃錦」減農薬特別純米酒生、仙醸が「仙醸」特別純米酒生の予定。

各銘柄を単独でも買えるが、セットで買うと、まんぷさんの漫画が「起承転結」で楽しめる。

720ml(4合ビン)1本1050円(税込み)で、限定1000本(各蔵250)を予定。予約のみの販売で、3月1日から伊那市・高遠町・長谷村の組合加盟の酒店で受け付ける。発売は合併当日の3月31日から、予約を受付けた新市の酒店で。

詳しくは、事務局の井田屋酒店(TEL72・2331)中村さんまで。 -

全町にきめ細かく情報発信

高遠町のケーブルテレビ(CATV)整備事業が完了し15日、町総合福祉センターで関係者約50人が出席してしゅん工式があった。

難視聴対策やブロードバンド通信環境の提供、地域情報格差の是正へ、町内全域に光ケーブル網や、光ケーブル網の機器集約施設などを設けた。

町は光ケーブル網や通信機器を、これまで西高遠と勝間をサービスエリアとしていたICT伊那ケーブルテレビジョン(本社・伊那市、向山公人社長)に貸し出し、管理・運営を委託する。式では、伊東義人町長と向山社長が、高遠町地域情報システムの長期安定的な使用に関する基本契約書に調印した。

現在、CATVの加入を希望する各戸への引き込み工事を藤沢、長藤、三義の3地区で進め、3月末を目途に全戸で視聴できるようにする。

伊東町長はあいさつで「合併を前にCATVの整備を終えたことは、地域の未来を担う若者や住民にとって大きな生活の変化。光ケーブル網を活用した町の情報発信などを通して、全国の町に思いを寄せる人がより身近に高遠を感じ、訪れてくれれば」と期待した。

この日、ICTの専用チャンネルで文字放送による行政情報の発信を開始。各課からのお知らせを20秒ごとに繰り返し流す。火災や地震などの災害に関する情報も、町長が認めたものに限って緊急放送する。

3月からは、高遠城址公園、花の丘公園、さくらホテルに設置したウェブカメラの映像も同チャンネルやインターネットを通して流す。 -

愛する人に心を込めて…

14日のバレンタインデーを前に、高遠町の町総合福祉センターで12日、チョコづくり体験会があり、町内の女子児童や保護者ら約20人が挑戦した。文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」を高遠町で展開する運営委員会(丸山宏一委員長)主催。

参加者たちは、ビター、スイートなどのチョコを湯せんで溶かしてハート型にくりぬいたり、バナナやマシュマロをビスケットで挟んで、チョコでコーティングし、アーモンドやコーンフレークをまぶした。家族や、思いを寄せる相手に贈るため、「心を込めて」一つ一つ真剣な面持ちで取り組んでいた。

高遠小学校2年の女子児童(8)は初めて父と祖父に手作りチョコを贈るという。「喜んでもらえたらいいな」と、一緒に参加した母親からアドバイスを受けてチョコづくりに励んでいた。 -

高遠城址公園の観桜期対策打ち合せ会・新市の市民に無料入場券配布

今春の高遠城址公園さくら祭りに向けた観桜期対策打ち合わせ会議が13日、町総合福祉センターであった。町をはじめ、伊那署、学校、交通業者、合併する伊那市・長谷村などの関係者約80人が出席し、観桜客の受け入れ体制について意見を交わした。

権兵衛トンネルの開通によって予想される交通量の増大、昨季起こった最盛期の週末に10万人以上が訪れる・ス短期集中型・スに対応した交通規制を確認。駐車場を従来の場所に加え、大型バス専用を長谷村に設ける予定という。

今季は新たに、市町村合併に伴って、町民に配っていた入園無料券を新市の小学生以上の市民全員に配布する。

また、これまで入園券で町歴史博物館、絵島の囲み屋敷、進徳館にも無料で入館できたが、町歴史博物館のみ、割引の別途料金とする。「サービス低下を補うため」(町産業課)開花前に訪れた観桜客に対し、高遠閣にモニターを設置して、満開時の桜の様子を上映する。

公園開きの日程は、合併するため現在調整中。桜の開花予想は3月1日から。

伊東義人町長は「今季は新市の誕生により、3市町村が一体的な体制で取り組んでいく。権兵衛トンネルの開通によって、木曽側からも気軽に来てもらえると期待している。桜も、地域の人情のすばらしかったと言われるようにしたい」とあいさつした。 -

公金横領事件 組合長らを減給処分

伊那中央行政組合(組合長=小坂樫男伊那市長)が運営する「伊那中央衛生センター」の公金横領事件について、同組合は事件に係る関係者の処分を決定した。処分内容は小坂組合長の年報10分の5減給などで、処分日は13日付。

組合長のほか同副組合長の伊東義人氏、平澤豊満氏、唐木一直氏、宮下市蔵氏、酒井茂氏、白鳥孝氏がそれぞれ、年報10分の3減給。一般職では組合事務局長の薮田清和氏が3カ月間給料10分の1減給、伊那中央衛生センター所長の武村喜美男氏が6カ月給料10分の1減給に決まった。 -

高遠高校美術クラブ下絵製作励む

伊那市・長谷村との合併に伴う高遠町の閉町などの記念事業で、高遠高校美術クラブ(北原勝史教諭、7人)が全町民が折った折り鶴を展示するための下絵製作に励んでいる。

下絵は、ベニア板(横364センチ、縦182センチ)に、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳が描かれ、町を包み込むように鮮やかな虹がかかっている。

生徒たちは1月中旬、部活の時間を使って作業に取り掛かり、10日までに8割が完成。ベニア板全体に描く大きな虹の弧が最も苦労したという。

1年生の伊東香澄さん(16)は「部員全員での共同作業に、町民一人ひとりが気持ちを込めた折り鶴が張られることを思うと、完成がすごく楽しみ」と話していた。

今月中に、全戸から折り鶴約2万4千羽を回収する予定。折り鶴の張り付け作業は町女性団体連絡協議会が担い、作品は3月25日の式典当日に展示する。 -

伊那谷・木曽谷そば交流で互いの味を食べ比べ

高遠町総合福祉センター「やますそ」で11日、伊那谷・木曽谷そば打ち交流があった。両地域のそばグループから約30人が集まり、お互いのそばを食べ比べた。権兵衛トンネル開通を機に、今後も交流を深めていきたいとしている。

参加したのは、高遠町の山室そばの会、王滝村のみずなら会、木曽町の木曽ふるさと体験館の3グループ。地元産そば粉を使い、辛味ダイコンを添えた高遠そば、具を煮たなべでひと口ほどのそばをゆでる投汁(とうじ)そば、つゆにすんき漬けを入れたすんきそばをそれぞれ用意した。

高遠そばを試食した木曽の参加者は「後から辛味がきて、おいしい」となかなかの評判。木曽のそばに、高遠住民は「とうじそばはつゆがおいしい」「すんきそばはすっぱいと思ったが、さっぱりしている」「十割そばに比べて、二八そばはのど越しがいい」と感想を述べた。

昨年、第1回高遠冬のそば祭りを開いたが、今回は地域の枠を超えて交流し、伝統の食文化そばで地域の活性化を図ろうと初めて企画した。関係者は、いずれ一般にも振る舞えるようなイベントに発展していけばと話した。

JR高遠駅前では、王滝村の農産物加工グループなどが物産を販売。

店頭には、塩の入っていない漬け物「すんき漬け」を加工したおやきやカレー、木曽ヒノキのチップなどをそろえた。木曽ヒノキのチップは袋に詰め放題で500円。「香り袋、脱臭剤、入浴剤などの用途がある」と売り込んだ。

立ち寄る人が多く、権兵衛トンネル開通で近くなったことから来村を呼びかけた。 -

だるまの絵付けを体験

高遠町の中心市街地にある仙醸蔵で11日、「信州高遠だるま市交流会」があった。町の友好親善都市の東京都新宿区から13人が来町し、だるまの絵付けなどを体験した。

交流会は、旅行者滞在型プログラムを組む市民グループ「JCB高遠町屋蔵部」が企画。だるまの絵付けは昨年に続くもので、一般参加を含め、親子連れなど約40人が挑戦した。

講師は、だるま職人の中田純一さん=高崎市。

中田さんは「高崎だるまはまゆ毛が鶴、ひげが亀を表し、向かい合っているのが特徴」とだるまを解説し、筆の使い方など説明。

実演を見た参加者は、渡された高さ12センチのだるまを持ち、筆に墨をつけて慎重にまゆ毛とひげを書いた。

新宿から友人と参加した山内勝仁さん(32)は「難しい。思ったように筆が使えない」と話しながら、筆先に集中して取り組んでいた。

「だるまの目はどちらから書くのか」という疑問に「こうしたら間違いということはないが、南側に向かって飾ったときに朝日が出る東側に当たる左目を勧める」と答えた。

夜には、食文化交流会として、いろりを囲み、馬刺し、ローメン、ししなべ、五平もちなどを味わった。

12日には、そば打ち体験に挑戦する。 -

高遠のだるま市にぎわう

冬の風物詩、高遠町の「だるま市」が11日、鉾持神社参道であった。伊那署高遠町警部交番発表の人出は2万8千人。町内外から多くの人が詰めかけ、福だるまを買い求めた。

参道には大小さまざまなだるまをはじめ、約60の露店が並んだ。

だるまを買う際に、安くしてもらうと福が舞い込むといわれ「もっとまけてよ」「じゃ、1500万円で」と駆け引きがあった。

大きいだるまが売れたり、ご祝儀が入ったりすると、購入者に向けて「よー」と手拍子が鳴り、一帯は活気づいた。

毎年、だるま市に来ているという茅野市の夫婦連れは「自営業なので、商売繁盛になればと、例年より大きめのだるまを買った」と話した。

一業者によると、高さ24縲・2センチが売れ筋だったという。

また、風水だるまとして赤に加え、黄、白、青などの色がそろい、買い求める女性もいた。

だるま市は、五穀豊じょうを祈る鉾持神社の祈年祭に合わせて開催。

中心商店街では、人形飾りコンクール(町商工会主催)が展開された。6団体が出品。権兵衛トンネルを題材にしたものが目立ち、通行人の目を楽しませた。

また、町総合福祉センター「やますそ」で開いた第10回「たかとおふり縲怩ワ縲怩ッっと」(実行委員会など主催)にはおもちゃ、衣類、花など27ブースが設けられ、子どもらでにぎわった。 -

JA生活部会、すずたけ寄贈

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の東部地区生活部会(金井靖子部会長)は10日、伊那市美篶の老人保健施設「すずたけ」に、チャリティーバザーの収益金で購入した認知症徘徊(はいかい)感知器を寄贈した=写真。

同地区部会は、昨年11月にあった東部地区JAまつりでチャリティーバザーを開催。家で眠っている未使用のタオルやコーヒーカップセットなどを部会員から募り、市価の半額以下で販売したところ、7万2620円の収益となった。今回は、その全額を使って時価8万円相当の介護機器を購入。マット部分に人が立ったことを感知し、離れた場所にいる人へ知らせるもので、認知症患者の徘徊を防止することができる。

東部地区としてチャリティーバザーを開催したのは初めてで、今後も継続していきたいとしている。

すずたけの塚越広施設長は「入所当初は落ち着かず、徘徊する人も多くいるのでありがたい」と語った。

15日は伊那地区生活部会からの寄贈もある。 -

冬場に体力強化、技術向上

高遠町長藤の屋内運動場で4月6日までの毎週木曜日、小中学生と一般女子を対象とした「冬季ソフトボール技術講習会」が開かれている。伊那市、高遠町の小学1年男子から33歳の主婦までの約15人が、白い息を吐きながら練習に励んでいる。伊那市・高遠町ソフトボール協会の共催。

新伊那市発足の年、両協会はソフトボールの底辺拡大を目指して企画。スポーツ少年団の野球チームに所属する児童や伊那中、伊那東部中の女子ソフトボール部員などが、4月下旬から始まる大会などに向けて、体力強化や技術向上に取り組んでいる。

キャッチボール、ノック守備、ティーバッティングなどの基本技術を、全国大会に出場する県ソフトボール協会委員が指導。キャッチボールは少しづつ2人の距離を離しながら投げ合い、肩の強さを強化していった。

伊那中1年の武田京子さん(13)は「ボールをもっと遠くまで投げれるよう、毎週参加して努力したい」と意気込みを語っていた。

4月7日までの毎週金曜日は、同室内運動場で一般男子を対象とした講習会を開いている。

両協会では「小中学生・一般女子」「一般男子」の講習会への受講者を募集している。参加費は一般千円、小中学生500円(保険代含む)。問い合わせは伊那市の唐沢さん(TEL78・1250)、伊藤さん(TEL72・5346)、高遠町の前林さん(TEL94・3526)へ。 -

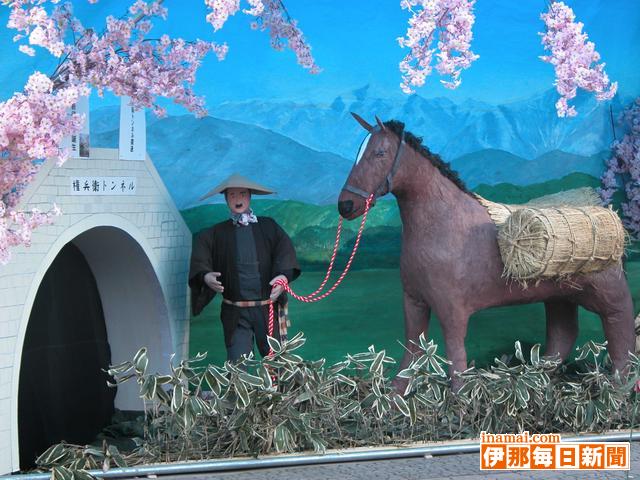

人形も木曽との交流期待

高遠町で11日にある冬の風物詩「だるま市」を前に、町商工会が主催する恒例の人形飾りコンクールの作品が中心商店街にお目見えした。10日に審査会があり、本町実業団の権兵衛トンネルを題材にした作品が金賞に選ばれた。

人形飾りは市に合わせた各商店の誘客作戦がはじまりとされる。今年は実業団、金融機関、学校、役場の6団体が出品。町や町商工会職員、各種団体関係者ら約20人が、努力、アイデア、全体バランスなど6項目で審査し各賞を決定した。

本町実業団は、俵を背負った馬を引く馬子が権兵衛トンネルを通る場面を表現。トンネル開通直後で、木曽谷との交流に期待が高まっており「今年のだるま市を象徴する作品」と評価を受けた。

嶋村正登代表は「みんなで協力し、一生懸命取り組んだ努力の結果」と喜んでいる。

水戸黄門が権兵衛トンネルを通って、タカトオコヒンガンサクラの観光に訪れたという作品、高遠小学校3年生が空き瓶やペットボトル、粘土細工で未来都市を表現した作品も注目を集めた。 -

大数珠回して安全祈願

高遠町上山田引持で8日、「お事始め」の伝統行事があり、数珠回しをして一年の無病息災、五穀豊穣などを祈願した。

明治以前の古くから地区に伝わる行事で、区民で数珠回しをし、互いの安全を願い合うという。

集会所に集まった住民25人が輪になり、「南無阿弥陀仏」を唱えながら、長さ20メートルほどの数珠を右回りに3周した。数珠には一つだけ大玉があり、その大玉が自分の場所に回ってくると、頭を下げてそれぞれ一年の願いごとをした。

事始めは、陰暦2月8日の農事始めを指し、引持では毎年陽暦のこの日に行っているが、伝統行事を保存・継承していくために来年以降は、「若者が参加できる週末に開催していきたいと考えている」(平岩国幸常会長)。 -

街頭犯罪 前年より大幅減

伊那署は05年に管内で発生した刑法犯罪の発生状況をまとめた。全刑法犯は1276件で前年と比べて239件(15・8%)減少。その中でも特に、街頭犯罪は658件で同178件(21・3%)減と、大幅に減った。

街頭犯罪は、オートバイ盗が20件で同14件(41・2%)減、車上ねらいが140件で同93件(39・9%)減竏窒フ順番で大幅に減少。侵入盗の事務所荒しは9件で同10件(52・6%)減った。

自転車盗については前年より20件減っているが、依然として185件も多発。特徴は、全体の48・6%を占める6竏・月までの温かい時期が多く、午前6時縲恣ッ10時、午後4時縲恣ッ8時の時間帯、金曜日の発生が目立つという。

刑法犯のうち、忍び込みが7件で前年と比べて5件(250・0%)増、ひったくりが3件で同1件(50・0%)増、空き巣が52件で同8件(18・2%)、詐欺が97件で同13件(15・5%)増加した。

伊那署では、▼「私は大丈夫」という、何の根拠もない自信は禁物▼車を離れるときは常に施錠し、車内が見えるところにバックを置かないなどの、ほんの少しの「ずく」があれば防げる▼深夜の自動販売機前に複数人が乗った車が止まっているなど、「変だな」と思ったときは通報する竏窒ネどと、注意を呼びかけている。 -

高遠消防署・安全迅速に

高遠町消防署は、水槽付消防ポンプ車を更新し8日、町役場駐車場で入魂式をして、無事故・無災害を祈った。

新車両(6人乗り)は、20年間使用した車両の老朽化に伴う更新。従来の2輪駆動から4輪駆動となり、1・5トンを貯水する水槽を積んでいる。車両や土手火災などに有効で、1分間に6リットルを放水し、少ない水量で消火を高める高圧噴霧消火装置、電動ウィンチのほか、救助時に対応するスプレッターやカッターなどの油圧式救助機具も備えている。

式には署員ら関係者約20人が出席。伊東義人町長はあいさつで「迅速に対応できるように備えることが住民にも安心してもらえる。被害を最小限に抑えられるように訓練を積んでほしい」と呼びかけた。 -

木曽と交流推進へ

高遠町の鉾持神社参道で11日、伝統行事の「だるま市」がある。権兵衛トンネル開通直後、木曽谷からの誘客にも期待が高まっている。

木曽谷との交流第一歩として、町観光協会などは木曽谷の各市町村や観光団体などを回ってPR。当日は王滝村からの物産展も予定している。

平岩国幸事務局長は「まずは近距離であることを体であじわってもらうこと。いずれ、互いの行事に参加し合うなど交流のきっかけになれば」と話す。

だるま市は、五穀豊穣(ほうじょう)を願う鉾持神社の祈年祭が起源。参道には、福だるまや熊手などの縁起物をはじめとした露店が約60店立ち並ぶ。毎年2万人以上でにぎわい、町にとっては冬場の最大イベントだ。

恒例の人形飾りコンクールもあり、今年は町役場、実業団、金融機関、学校から6団体が出品する。権兵衛トンネル開通もあって、木曽谷に関連した作品もある。

問い合わせは、高遠町観光協会(TEL94・2552)高遠町商工会(TEL94・2309)へ。 -

新市の生活を周知へ

高遠町と長谷村で6日夜、伊那市との合併に伴う住民説明会が始まった。町は6、村は8会場で、それぞれ合併協議会で作成した「くらしのガイド」に基づいて、住民生活に密着した事柄や新市の行政組織などについて周知していく。

高遠町の初日は、三義地区を対象に三義地域交流拠点施設であり、住民約50人が集まった。地域協議会の役割、高遠や長谷区域に設置する総合支所の機能をはじめ、大字をなくした新たな住所表示の変更などを説明。三義地区は過疎対策事業の一環で、45歳以上で10キロ以上の通勤者は通勤補助を受けることが可能となることも報告した。

住民からは交通機関の充実や、消防車両の更新、老朽化に伴う橋の新設の要望など身近な生活に沿った意見や質問がでた。

伊東義人町長はあいさつで「よりよいまちづくりには、住民の意見を聞く機会を数多く設けていくことが重要である。地域づくりの主役は住民。市政に関心をもってもらい高遠地域を元気にしてもらいたい」と述べた。

長谷村は非持山を対象に開き、地域住民25人が集まった。

各担当課からの説明後、参加者から「地区への補助金はどうなるのか」と質問があった。

村側は「3市町村で異なる。06年度は現行通りだが、段階的に現伊那市の水準に合わせるため、3年ぐらいかけて引き下げていく」とした。

そのほか、社会福祉協議会の組織などに質問があった。 -

新春いぐち呉服展示会「初つぼみ市」

南箕輪村民センターで6日まで

高遠町多町「きものいぐち」の新春いぐち呉服展示会「初つぼみ市」が4日、南箕輪村村民センターで始まった。6日までの初春の売り出しで、初日からにぎわいを見せている。

あでやかな新作振袖のフルセット、夏冬正絹喪服フルセットはお仕立て上がり各29万8千円、高級特選市は2点セット「訪問着と袋帯」「留袖と袋帯」が定価35縲・5万円を25万円(お仕立て別)など特価で提供。洗える着物(反物)2006円、おしゃれ街着こもん市10万5千円、草履バックセット全品1割引などもある。

「振袖は新柄が出そろい、訪問着や留袖も豊富に取りそろえていますので、お気軽にお出かけ下さい。お手持ちの着物も、お直しやクリーニングなどご相談に乗ります」と話している。

11縲・3日は高遠町きものいぐち特設会場で開く。問い合わせは同店(TEL94・2074)へ。 -

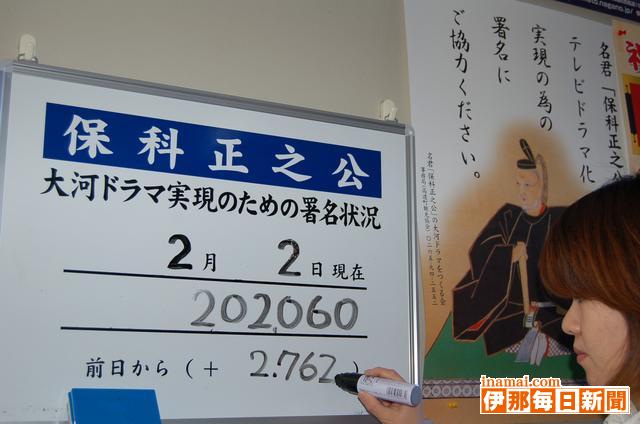

保科正之公の大河ドラマ化実現へ署名20万人突破

高遠町や町観光協会が展開している江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けた署名が2日、20万人を突破した。

ドラマ化実現に協力している長野市若穂保科地区の住民有志でつくる長野会議から2762人分の署名が郵送で届き、20万2060人となった。

保科地区は平安時代以前に、一帯を統治した武将が地名を姓にあてたことがはじまりとされ、長野会議は、「保科」の姓発祥の地として、町の活動に賛同した有志で結成。今回の署名を含め、これまでに約6千人分の署名を届けている。

町観光協会は、節目を祝って20万人目とその前後2人を署名簿から探し出し、記念品を贈る予定。また、3月にはNHKに出向いて署名簿を手渡し「保科正之ファンの気持ちを精いっぱい伝えたい」とする。

署名活動は100万人を目指して一昨年11月に開始。近隣市町村や、会津若松市などの正之に縁のある全国の自治体に協力を求めるほか、観光客を焦点にあてた署名活動なども展開し、昨年5月に10万人を突破した。 -

集合型町営住宅ハイツ小原F棟が完成

高遠町が定住対策で小原地区に建設を進めていた集合型町営住宅ハイツ小原南F棟が完成し2日、関係者約20人が出席して、しゅん工式があった。

集合型は95縲・9年度、瀬戸にA、B棟、小原南にC、D、E棟を建設。6棟目のF棟(9世帯)は、鉄筋コンクリート造の三階建て。延床面積は約600平方メートル(1戸あたり62平方メートル・2LDK)。

湿気対策、遮音対策を考慮した構造で、プライバシーの確保、日当たりにも配慮し、C棟北側に隣接して建設した。建設費は1億円余。

伊東義人町長あいさつで「入居者が地域になじんで、地元住民と仲良く生活していってほしい。(伊那市・長谷村との)合併後も、高遠地域の定住対策、活性化対策として引き続き住宅建設に積極的に取り組んでいきたい」と述べた。 -

登下校時、不審者に声をかけられたら

高遠町の高遠小学校(宮下廣規校長)で1日、児童の登下校時における不審者の声かけを想定した防犯訓練があった。

防犯ビデオを鑑賞した後、伊那署高遠町交番の署員が不審者を装って、声かけや連れ去りの場面を実演。▽不審者の話にのらない▽防犯ベルを鳴らす▽大声で助けを求める▽近くの家に逃げ込む竏窒ネど、児童たちは真剣に不審者に遭遇した場合の対応を学んだ。

岩井智明交番所長は、「車から声を掛けられたら、車体の後部に逃げて」「すぐ防犯ベルのひもを引っ張れるように、ランドセルの横など、手に近い場所に取りつけて」などと指導した。

不審者が校内に進入した際の教職員の対応訓練もあり、さすまたを使った対処法を実践。防犯指導員や警察との連携、安全マップの作成、教職員とPTAなどで昨年結成した「高遠っ子みまもり隊」の活動内容についても意見を交わした。 -

「高遠そば」伝承へ21人が修了

高遠町の高遠そば組合と町公民館が主催する「高遠そば打ち講座」の最終回が1日、高遠閣であり、全日程を終えた受講生21人に修了証が交付された。

伝統ある高遠そばの伝承、底辺拡大を狙った初の試み。伝承者、初心者の2コースに分かれ、5回にわたって高遠そばの習得を目指してきた。

伝承コースは、延し棒を2本操ることや水加減など「全体的に難しい」(同組合)そば粉1キロを使った10人分に挑戦してきた。修了した3人には認定証を交付。今後、そば打ち体験や各種イベントに講師として参加してもらう。

この日は、高遠そばの特徴の一つ、辛味大根、焼きみそ、ねぎを加えた辛つゆ作りにも挑戦した。

西高遠の岡部雅子さん(68)は「自宅で打って家族で食べたいと思って参加した。なんとか打てるようになったが、これで終わるのではく、何回も練習をしていきたい」と話していた。 -

高遠・長谷の保育園年長児が作品展

高遠町と長谷村の4保育園の年長児56人による作品展が30日、信州高遠美術館で始まった。卒園を前に、これまでの成果を発表する恒例企画。この一年間に描いた絵の中から、1人1作品を選んで飾った。2月18日まで。

運動会のタイヤひきや玉入れ競争、夏祭りの踊りといった行事、プール遊び、土手滑りなど友達と楽しんだ様子や、両親の顔を描いた作品もある。いずれも心に残った思い出をクレヨンなどで画用紙いっぱいにいきいきと表現している。

幼いときから美術館に親しんでもらいたいという狙いもあり、期間中に、各保育園の園児が訪れて鑑賞する。

入館料は一般500円、小中学生150円。午前9時縲恁゚後5時(最終入館4時半)。火曜日休館。

問い合わせは、信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。

291/(木)