-

長谷村保育園、高遠第1保育園と交流

大勢の友達と仲良くなろう窶狽ニ17日、長谷村保育園「そらとぶくじら」を、高遠町の高遠第1保育園の年長児28人が訪れ、長谷村の年長園児8人と交流した。

「そらとぶくじら」は、村内唯一の保育園。規模が小さく、普段、園児たちは園外の子どもと遊ぶ機会が少ない。そこで、隣町の高遠第1保育園と、お互いの子どもが園を行き来したり、職員同士が交流するなどして、結び付きを深めている。

今回は、長谷村保育園で一緒にゲームをしたり、近くの鹿公園へと散歩に出かけた。

最初は数の少ない長谷村の園児が、圧倒される場面もあったが、遊びを通してすぐに打ち解け、外で遊ぶころには「クジラの森に行く?」などと、高遠町の園児を誘い、一緒に楽しく遊びまわった。

11月には長谷村の園児らが、高遠第一保育園に遊びに行く。 -

美和ダム恒久たい砂対策施設完成で式典

国土交通省三峰川総合開発工事事務所は15日、長谷村の美和ダムへの土砂流入を抑制する洪水バイパストンネルなどの恒久堆(たい)砂対策施設の完成式を美和湖上流に建設した分派堰(せき)東側の特設会場で開いた。国や県、関係市町村などから約200人が出席し、トンネルや分派堰、分派堰上流に貯水したダム湖の愛称も発表した。

洪水時に流入する土砂のうち、粗い土砂を貯砂ダムで止め、細かい土砂を分派堰でせき止めてトンネルに迂(う)回させ、直接下流に放出する全国初の施設。総事業費約170億円。01年1月に着工、4年余の歳月を経て完成した。

今年7月に試験運用を始め、ゲートやダム管理用制御装置の作動、放流量を確認。2年間は試験期間とし、分派堰の機能や土砂の移動量、下流の環境の影響などを確認していく。

愛称は、三峰総が7月から募集し、応募のあった250余から、トンネルを「三峰川バイパス」分派堰を「三峰堰」ダム湖を「長谷湖」に決定。長谷湖は石碑を建立、設置場所は検討中という。

国土交通省の清治真人技監は「美和ダムの堆積土砂をどうするか、全国的に直面した課題の一つであった。構想段階に描いたものとほぼ同じような形となり、地元住民の熱意が実を結んだ。今後は見学者も訪れると思うが、多くの人に愛される施設でありたい」とあいさつした。 -

中学校でにぎやかに文化祭

伊那市、箕輪町、高遠町、南箕輪村、長谷村の中学校8校で14、15日、それぞれ文化祭を展開している。選択教科、部活動、クラスなどの展示、生徒有志による歌、ダンス、コントのほか、音楽会などのステージ発表

と多彩なイベント。地域住民も大勢かけつけ祭りを楽しんでいる。

伊那中学校の全校総合「泉が丘の時間」のステージ発表では、「国際理解」講座の生徒らが各国の文化、民俗料理について調べたことを、民族衣装を着て発表した。3年生と菊づくり愛好者でつくる「伊那千秋会」の小林芳雄さん=市内御園=が共に取り組んできた、菊の花約180鉢も廊下を飾った。

箕輪中学校はクラス対抗のスポーツフェスティバルで4000メートル仮装リレーを企画。1チーム40走者のうち、1、20、40番目がプロレスラー、魔女、園児などの格好にふんして走った。

長谷中学校は40回目の節目、来年の市町村合併を踏まえ、「Here is Start縲恊Vたな一歩を踏み出せば縲怐vがテーマ。廊下の窓ガラスに「進歩」をイメージしたステンドグラスを製作した。 -

長谷小で小犬沢親水公園の概要を説明

長谷村溝口で整備を進めている小犬沢親水公園の概要説明会が12日、長谷小学校であった。公園内に設ける水田区画の用途について児童たちの意見を聞いた。

天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所が美和ダム湖にそそぐ小犬沢一帯を親水公園(面積約5千平方メートル)として整備。子どもたちが川で遊んだり、自然に触れたりできるように、小犬沢を回る散策路、水車、ビオトープなどを配する。設計はワークショップを開くなど地域住民の意向を反映させた。完成は来年1月下旬の見込み。

学校付近で工事をしていることから、施工業者の現場責任者新井良太さんを迎え、公園の概要などを聞いた。4窶・年生43人が対象で、スクリーンに映し出される完成予想図などを見て理解を深めた。

水田は公園北東側の面積約40平方メートルで、児童たちの専用区画となる。児童の意見によって畑などに変更が可能。特に意見はなく、11月末までにアイデアを募ることとした。 -

長谷村 耐震へ中尾橋架け替え

長谷村が、国の地方整備臨時交付金事業で架け替える中尾橋(村道上中尾線・三峰川)の安全祈願祭が12日あった。宮下村長をはじめ、村議員や請負業者など関係者20人余が出席した。

村は東海地震防災強化地域に指定されているが、中尾橋は耐震性に劣り、幅員が4メートルと狭く危険を伴っている。工事が完了すれば、小中学生の通学路で、中尾地区の住民にとって唯一の主要道路の安全が確保される。

新たな橋は既存部の約6メートル上流にかける。全長94メートル、幅員は片側歩道を含む9・75メートル。3カ年事業で、第1期工事は、来年2月中旬までに東側の橋台と橋脚それぞれ1基ずつの建設と護岸を修復する。事業費は約4100万円。このうち国から55%の補助を受け、残りは村が負担する。

第2期は国道152号側に橋台と橋脚と設け、第3期に道路を施行し、08年4月からの供用開始を目指す。 -

焼きいもほくほくだね

長谷村保育園で12日、焼きいも大会があり、園児たちは秋の味覚を楽しんだ。

サツマイモ掘りを体験させたいと、年中組に孫がいる農家の男性(70)=非持=が、9月下旬に園児を招待し、収穫した100キロを贈った。

イモは春日さんの提案で、ぬか焼きで味わった。園児たちは熱々のサツマイモをハンカチで持ち、「おいしい」とほお張った。

余ったイモは後日、さつま汁などにしても味わう。園の畑でも栽培している年長組は、来週中にも収穫する予定という。 -

南アルプスふるさと祭りにぎやかに

長谷村の「第22回南アルプスふるさと祭り」(実行委員会主催)が10日、村総合グラウンドであった。雨降りで催し物が一部中止になったものの、ステージ発表や宝投げなどで「村」として最後の祭りを盛り上げた。

祭りには、村民と交流を深めている島根県隠岐郡海士町から「キンニャモニャ保存会」が駆けつけた。村に伝わる踊り「きんにょんにょ」がルーツとされる。恋物語で、両手にしゃもじを持ち、片足を上げてしゃもじをたたくなどユーモラスな踊り。村の「ざんざ節保存会」メンバーも一緒にステージに立ち、観客を巻き込みながら、にぎやかに踊った。

また「ざんざ節保存会」が「きんにょんにょ」を踊り「キンニャモニャ」との違いを楽しむこともできた。

会場には、マツタケや農産物の販売、日用品がそろったフリーマーケット、五平もちなどの飲食コーナー、子供広場などが設けられ、人だかりができていた。

来年3月の合併を控え、伊那市・高遠町から踊り連が参加する予定だったが、あいにくの雨で中止。子どもみこし、太鼓演奏もできなかった。

初めての前夜祭(9日)では、大花火大会を開催。みのわ手筒会の手筒花火と太鼓演奏の競演に加え、打ち上げやスターマインなど番付120の花火が夜空を彩った。 -

村保育園児が地元老人クラブとミニ運動会

長谷村の長谷保育園(北原洋子園長)で6日、園児と未満児44人が、市野瀬老人クラブのお年寄りと交流した。

毎年、年4回ほど各地区の老人クラブと交流の場を設け、園児たちの思いやりの心をはぐくんでいる。今年は3回目で、9月にあった運動会の様子を再現して紹介しようと、ミニ運動会を企画した。

全7プログラムで、各クラスの踊りや組体操などを披露。お年寄りと玉入れ競争をしたり、「ふるさと音頭」を一緒に踊って楽しんだ。

同クラブの一人(84)は「普段は園児たちとふれあう機会がないから、楽しませてもらった。かわいくてしょうがいない。素直で明るく育ってほしいね」と話していた。

次回は12月、非持地区の老人クラブとのクリスマス会を予定している。 -

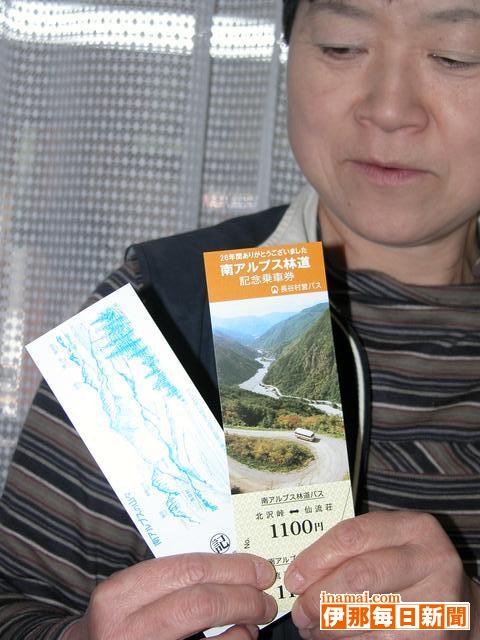

開業26年の感謝を込めて 記念乗車券8日から4千枚限定発行

南アルプス林道を走る長谷村営バスの仙流荘営業所は、村が来年伊那市・高遠町と合併し、村営バスの名称が変更するため、「開業以来26年間の感謝を込めて」、仙流荘窶薄k沢峠間の記念乗車券を発行する。

中央アルプスを背景に、開業した80(昭和55)年当時の舗装されていない林道を25人乗りバスが運行している様子の写真を乗車券に添付し、裏面は南アルプスの山々を記載。8日の第1便から4千枚限定で発行する。

記念乗車券の発行は、開業から8年ほど鹿嶺高原から望む駒ケ岳の様子など数種類の写真を添付して発行して以来。「村営バスの名前も定着し、多くの人に愛され、無事故で運行することができた。感謝とともに、新たな気持ちで運行していきたい」と話す。 -

南ア玄関口にふさわしく

長谷村が、非持にある道の駅「南アルプスむら」を増改築して計画する地場産業振興施設と、道の駅と国道152号を挟んで反対側に、まちづくり交付金事業で建設する村営住宅の安全祈願祭が3日あり、宮下村長をはじめ、村議員、請負業者ら20人余が出席した。

地場産業振興施設は、食事ができるよう40席ほどの食の提供コーナー、市野瀬にある農産物加工施設のみそ、漬け物などの食品を売る地場産品販売コーナー、24時間制のトイレを設ける。総事業費約8千万円。

村営住宅は既存の村営住宅2棟に隣接して、木造2階建ての世帯向け5棟10世帯分と、平屋建ての単身向け1棟2世帯分を建設し、若者の定住促進を図る。外観は「自然に溶け込む色」(村建設課)にする。06年1月末の完成、同3月ごろからの入居を目指す。

総事業費は約1億4千万円。

宮下村長はあいさつで「大きな望みをかけて取り組む事業。南アルプスの玄関口としてふさわしい建物になれば」と述べた。 -

循環バスに新車両

長谷村は従来のJR定期路線バスを村営化し、本年度、本格運行を始めた循環バスの車両を2台導入し、5日、納車式をした。

車両は紫色に村のイメージキャラクターの孝ちゃんがデザインされている。交通バリアフリー法に適合し、要車いす者も乗降車が可能。乗車席は13座席、乗車人数は37人。購入費は約2800万円。

JRバス関東に委託し、平日は1日10便、うち2便は非持山経由で運行する。ダイヤは高遠駅から伊那市内へ向う便に接続するよう組まれている。

従来は過疎地域で利用が少ないことから、民間バスは便数、ダイヤを改廃せざるを得ず、その状況がバス利用離れにつながっていた。村は高遠町高遠駅から伊那里までの既存路線を杉島まで延長し、利用者の実態とニーズを把握するため、昨年10月から今年3月末まで試験運行をした。

式で宮下村長は「高齢化が進み足の不便さあり、高校への通学や南アルプスへの交通の便など総合的に足の確保ができた。事故のない安全な運行をしていきたい」と述べた。 -

伊那郵便局に年賀はがき到着

11月1日、全国一斉に販売する06年用お年玉付年賀はがきが4日、伊那市坂下区の伊那郵便局(藤原良明局長)に到着した。昨年は購入者の要望から多めの在庫を確保したが、今年は例年の販売実績をもとに、51万2千枚少ない256万8千枚とした。

内訳は、無地が57万6千枚、インクジェット用158万4千枚、絵入り(信越版)9万6千枚、4面連刷7万8千部の31万2千枚。絵入りは山と黄色い花を描いた「春の訪れ」と題した作品を印刷している。

到着した年賀はがきのうち59万4千枚は伊那局販売分。残りは市内や南箕輪村、高遠町、長谷村、宮田村など近隣郵便局18局に搬送した。

販売は11月1日(4面連刷は10月18日)から来年1月10日まで。 -

高遠郵便局「振り込み詐欺」未然に防ぎ感謝状

「振り込め詐欺」を未然に防いだ高遠郵便局(高遠町西高遠)に対し、伊那警察署は3日、感謝状を授与した。同署を訪れた小林研二局長は「被害も高額になり、関係部署の中でも問題になっている。お年寄りには特に声かけなど、注意を呼びかけていきたい」と話した。

9月9日午後2時05分ころ、72歳の女性が窓口を訪れ、約50万円の定期預金を解約。女性がすぐに立ち去ろうとせず、落ち着きのない様子を見せていたので男性局員が不審に思い、事情を聞いたところ「東京の弁護士と名乗る男から電話があり、孫が酒を飲んだ際に女性に手を出し妊娠させた。350万円を振り込めば示談になる」とのことだった。

局員の説得により女性が孫に連絡をとり確認した結果、詐欺と判明し被害を未然に防いだ。

伊那署では4月以降、金融機関に対し「振りこめ詐欺」防止の感謝状を贈呈したのは6回目。

1月から6月までの管内の振り込め詐欺の発生状況は23件で昨年同期と比べ14件増、被害総額は約4600万円で3480万円増加した。振り込め詐欺のうちでも「融資保証金詐欺」が最も多い16件(前年同期比12件増)だった。 -

交通安全運動 期間中の事故状況

伊那署交通課は1日、「秋の全国交通安全運動」(9月21日-30日)の期間中に発生した管内の交通事故状況をまとめた。人身事故は10件で前年比3(23%)減、傷者は12人で前年比4人(25%)減った。前年と同じく死者は出なかった。 事故内容は交差点事故が6件(前年比1件増)、高齢者による事故が3件(前年比同)、追突事故が2件(前年比2件減)などの順に多く、傷者の内訳は重傷(30日以上)が0人(前年比1人減)、軽傷が12人(前年比3人減)だった。 物件事故は75件(前年比18件増)で32%増えた。

-

紅葉間近の景色を楽しみ林道歩く

「第4回南アルプス林道ウォーキング大会」(南アルプス自然体験ネットワーク主催)が1日、長谷村であった。県内をはじめ、東京、神奈川、愛知など都県から約120人が参加し、景色を楽しみながら完歩を目指した。

仙流荘から北沢峠(標高2032メートル)までの標高差1082メートル、21キロの往復、上りか下りの片道、登山道約16キロの上りか下りの片道を歩く5コース。参加者は自分の体力に合ったコースを選び、紅葉が間近となった南アルプスの雄大な風景を眺めながら歩いた。

途中、ダイモンジソウや野菊などの山野草にも目をやる人や、眺めのいい場所で休憩をとり、記念撮影する人の姿もあった。

最も参加者が多かった林道の下りを歩いた橋爪勝利さん(61)美鈴さん(64)夫妻は「天気も良かったし、初めての参加だったが気持ち良く歩けた」と感想を話していた。 -

通学路の安全確保へ

長谷村溝口で27日、交通安全総点検があった。歩道設置要望が出ている長谷小学校から南へ約400メートル区間の国道152号を「歩行者の立場に立った視点」で歩いた。交通の安全確保を目指し、交通安全に対する意識の向上も図った。

溝口区は役場、小中学校、郵便局、公民館などの公共施設が集中する村の中心地。同区間は小中学校の通学路となっているが、歩道が一部なかったり、幅員が狭いうえ、大型車の通行も多く、危険を伴うため、別のルートを設け、迂回(うかい)させている。「道路改良で緊急を要する個所」(宮下村長)。

地元区民、学校関係、上伊那建設事務所、伊那警察署から約20人が2班に分かれて点検。歩道や車道の拡幅の必要性や境界ブロックの破損の有無などを確認し、安全確保のために意見を出し合った。 -

伊那消防組合が箕輪町十沢橋で集団災害救急救助訓練

伊那、辰野、箕輪、高遠消防署でつくる伊那消防組合は30日、恒例の集団災害救急救助訓練を箕輪町の十沢橋周辺で開いた。各署から85人が参加、救助工作車3台、救急車2台などが出動。各署が通常の出動体制では対処できない事案に対し、連携をとって救急・救助活動を実践した。

マイクロバスと乗用車2台の衝突事故が十沢橋上で発生し河川へ転落、要救助者25人の救助を必要とした想定で訓練した。

マイクロバスと乗用車1台は橋のすぐ下に転落していて、署員らがダミー車両の天井にエンジンカッターで穴を開け、工作車のクレーンを使って橋下から救助。あとの1台については、下流500メートルまで流されたとし、県消防防災航空隊のヘリコプターが捜索し、要救助者2人を助けた。

実際の災害に対応できるようここ数年は、署員らには訓練内容を事前に知らせず実施。署員らは緊迫した状況の中で、現場状態を確認しては指揮本部へ伝達し指示を受けるなど、迅速、正確な対応を取った。

同組合消防本部の早川正行消防長は「自分の知識、技術をいかんなく発揮するには、いかに率先し行動するかが重要。事前の打ち合わせのない訓練で珍プレー、好プレーがあったと思うが、各署で反省会を開き実際の災害に生かせるようにしてほしい」と訓辞した。 -

高齢者の事故防止徹底へ

高遠地区の高齢者交通安全リーダーの委嘱式と研修会が28日、町文化センターであった。高遠町と長谷村の各交通安全推進協議会、伊那警察署、高遠地区交通安全協会が連盟で35人を任命した。

県警が01年、「高齢者交通安全リーダー制度」を設置。高齢者の交通事故防止活動を推進するため、交通安全に対する意識の高揚を図る。

町、村の各地区の老人クラブから2人(杉島地区1人)で、町内22人、村内13人。任期は2年で、それぞれの老人クラブの行事などで啓発したり、交通安全の指導をする。

式で町交通安全推進協議会長の伊東町長は「一人ひとりの交通安全の意識の高揚を図り、悲惨な事故が限りなくゼロになるよう防止に努めたい。事故が起こらないように啓発をお願いしたい」とあいさつ。

また、村の同協議会長の宮下村長は「高齢になるにつれ、考えと行動が伴わないため、互いに目配りし、悲惨な事故が起きないようにしてもらいたい。さらに、知識や経験が豊かな分、子どもたちを守ってほしい」と協力を求めた。

研修は高遠交番所の岩井智明所長が死亡事故の事例を挙げ、「健康であっても、運転中の判断力の低下や反射神経のおとろえを受け入れてもらい、安全運転にを心掛けてほしい」と呼びかけた。

岩井所長によると、伊那署管内の今年の人身事故件数(27日現在)は456件で、うち死亡事故が2件(高遠町内1件)。高齢者の事故や夜間事故が目立っている。 -

孫の姿笑顔で参観

「敬老の日」に合わせて長谷村の長谷中学校は20日、村内のお年寄りに学校を開放した。県のコモンズ支援金を活用した「特色ある学校づくり事業」の一環として初めての試み。生徒の祖父母を中心に30人余が訪れ、授業を参観したり、生徒と一緒に給食を囲んで歓談した。

生徒とお年寄りがふれあうことで、生徒が知恵などを学び、心豊かな人間に育ってほしい、お年寄りにはふれあう楽しさや喜びを味わってもらう狙い。

給食は「県産100%食材の日」にちなんだメニュー。村内で採れたインゲン、伊那市西箕輪のダチョウや美篶の卵を使用した「ダチョウのそぼろ丼」、村内のキャベツを漬けた「天菜漬け和え」などを味わいながら、学校での取り組みや生徒の夢などの話をした。

お年寄りは給食後に授業を参観したり、生徒とゲームして交流を深めた。1年生に孫がいる、伊藤杉子さん(70)=非持=は「生徒の日ごろの姿を見られるとあって、喜んでこさせてもらいました。生徒とふれあうことはあまりないし、みんな孫のようにかわいいね。授業内容もわかり、とてもいい機会で、今後も続けてほしいです」と話していた。 -

湖で水難レスキューに挑戦

総合学習で手作りカヌーによる水辺の自然を学ぶ伊那市の伊那小学校5年智組(北澤夏樹教諭、33人)が22日、長谷村の中央構造線公園近くの美和湖で水難レスキューに挑んだ。

安全に対する意識を高め、突発事故の際に冷静に対応できる力を身につける。小学校のプールを利用して訓練を積んでいるが、実際の湖では初めて。

訓練は2艇一組になり、沈没したカヌーをもう1艇が引き上げ、排水してカヌーを復元。沈没して湖面に投げ出された船員らが復元されたカヌーに乗り込む「クロスレスキュー」に挑戦。「足がつくプールと、水深のある湖では全く違う状況」(北澤教諭)に戸惑う児童たちもいたが、カヌービルダーの蓑口健二さんの指導で、迅速に対応した。

五十嵐理人君(10)は「実際の湖では難しくて大変。実際に事故が起こったときには、パニックにならないよう訓練を積み重ねたい」と話した。

智組は4年時からダンボール製と木製のカヌーづくりに挑戦し、美和湖を中心に伊那谷の川や湖沼でカヌーを利用した自然学習に取り組む。今年度は美和湖の地形や地質、植物などを観察調査。6月には国土交通省天竜川ダム統合管理事務所から「美和湖探検隊」に任命されている。 -

米寿迎える10人に祝い金を贈る

「敬老の日」に合わせて長谷村で21日、高齢者訪問をした。中山晶計助役が村内の米寿を迎える10人宅を訪ね、長寿を祝った。

「マツタケ採りの名人」として知られる、非持の中山千里さん宅では、近年のマツタケの収穫状況などの会話をし、中山助役は「これからも健康で長生きを」と声をかけ、祝い金を手渡した。

中山さんの趣味は、ほかにも釣りなど多彩で、最近は車の運転が楽しみという。「何でも食べて、体を動かすことで長生きできている。成人祝いなら喜ぶけど、もうこんな歳になっちゃって」と笑顔をみせた。

村によると、9月1日現在で村内の65歳以上は、男性332人、女性502人の計834人。最高齢者は103歳の非持の女性。 -

秋の全国交通安全運動が始まる

「あぶないよ 昔とちがう からだと道路」をスローガンに掲げた秋の全国交通安全運動が21日、全国一斉に始まった。30日までの10日間、夕暮れ時の歩行中と自転車乗車中の交通事故防止、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、重大事故につながる飲酒運転の撲滅窶狽^動の重点に、住民の交通安全意識の高揚を図っていく。

初日早朝、伊那警察署、上伊那地方事務所、伊那交通安全協会など約120人が伊那市下新田の市役所前の道路、環状南線(通称・ナイスロード)で、啓発チラシ、ティッシュなどを信号待ちのドライバーに配布=写真。参加者たちは「秋の交通安全週間です。お気をつけて」と呼びかけ、啓発運動を展開した。

市、伊那安協、地方事務所の3台の広報車も伊那署管内をそれぞれ回り、交通安全運動を呼びかけた。

伊那署管内での交通事故発生数(20日現在)は、448件で昨年同期と比べて4件増。南信地区の6つの警察署で発生件数が減っているなか、唯一増えている。

発生状況は、高齢者が関わる事故が前年同期比24件増の125件で最も増加数が多く、女性が第1当事者の事故が昨年同期比22件減の149件で最も少ない。 -

長谷村商工会が親ぼくマレットゴルフ

長谷村商工会は18日、村マレットゴルフ場で恒例の親ぼくマレットゴルフ大会を開いた。会員のほか、金融機関、行政、議会から36人が参加、4人ずつのグループで18ホール、パー72のコースを回った。

マレットゴルフは年にこの日だけという参加者もおり、一打目から、いきなり立ち木に当たったり、勢い余ってコース外に出たりと苦戦。4打のコースを8打打っても終わらない参加者も少なくなく「あれ、どうして入らないの。調子が悪いな」と話しながら、和気あいあいとプレーを楽しんだ。

終了後は、一緒に豚汁などを味わった。 -

長谷小学校で運動会

長谷小学校(三澤久夫校長、92人)で17日、運動会があった。紅白に分かれ、100メートル走や綱引きなど25種目で熱戦を繰り広げた。

今年は30回の節目の大会。特に変った種目はないというが、全校児童が参加する男女のリレーや、長谷村伝統の民謡「ざんざ節」の踊りが特徴という。

来入児8人を迎えた「はたひろい」で三澤校長は「学校に入学するまでみんなで仲良く遊んで、来年元気な姿できてください」と園児にメッセージを送った。

来年3月に伊那市・高遠町の市町村合併を控え、最後の運動会を満喫した。 -

長谷中が大臣賞推薦校

県など主催の秋の学校花壇審査「フラワー・ブラボー・コンクール」で、長谷村の長谷中学校が昨秋に続いて特別賞の大臣賞推薦校に、宮田村の宮田中学校が優良賞に選ばれた。

コンクールには、小学校83校、中学校49校、養護学校3校の計135校が参加。長谷中が大臣賞に選ばれるのは春と秋を合わせて5回目となる。

「夢・希望の大きな輪」をテーマに、生徒全員の夢や希望がかなうようにと願いを込めデザイン。赤、白、青色の3種のサルビアとマリーゴールド、アゲラタムの5色を配し、左右対象を崩して、あらゆる角度から異なる表情が出るように工夫した。

管理してきた造園委員会の北原ゆみ委員長は「毎日作業してきたので、高い評価を得られてうれしい」と喜びを語った。 -

伊那消防組合消防本部に「ドクターヘリ」導入

全国で10番目のドクターヘリ事業となる「信州ドクターヘリ」制度が15日、伊那消防組合消防本部に導入された。伊那中央病院へリポートでシミュレーション訓練があり、伊那消防組合員、同病院職員など約80人が参加。救急搬送に伴う傷病者引き継ぎ訓練などを実施した。

シミュレーション訓練は6月下旬から県下の広域消防本部、計14署を順番に回り、伊那消防組合消防本部は7番目。運用は7月1日から佐久総合病院救急救命センターで始まり、各消防本部ごと訓練を終え次第導入している。

信州ドクターヘリは救急率向上を目的とした国と県の補助事業。医師、看護師などを乗せたヘリコプターが現場に向かい、処置をほどこした後、収容先病院へ搬送する。ヘリコプターは佐久総合病院救急救命センターに1台が常駐し、県下の広域消防本部からの要請で出動する。

伊那消防署の早川正行署長は「消防、ドクターヘリ、病院が一体となって、救命率向上のために力を合わせていきたい」と話した。 -

風力発電 事業化に可能性

高遠町と長谷村地域への風力発電による電力供給を視野に入れ、入笠牧場と鹿嶺高原で風況調査をしている総合商社・丸紅と村黒河内に水力発電をもつ、同社の100%出資会社・三峰川電力は、入笠牧場の12月から8月までの調査で、発電に必要な平均最低風速基準値(6・5メートル)を上回る平均6・7メートルを記録したことから、「事業化の可能性がでてきた」と、15日の村議会全員協議会で報告した。

事業化に向けては両調査地の1年分のデータが必要だが、入笠山と鹿嶺高原には同質の風が吹いているため、入笠山の11月までの調査結果で、鹿嶺高原の風況を推定し、年内か年明けを目途に取りまとめ事業化を決定する。

風力発電は入笠山から鹿嶺高原まで南北にのびる尾根伝い約11キロに、高さ100メートルほどの風車を30本建てる構想で、総発電規模は1万世帯分にあたる3万キロワットに上る。事業化されれば、最短で09年春にも風力発電による電力供給が実現する。

丸紅は北海道や鹿児島県、愛媛県など海に面した地域5カ所で風力発電事業を展開。今回の事業が実現すれば、過去に例のない形となる。 -

伊那防火管理協会 消火通報コンクール

伊那市などの6つの市町村内の事業所でつくる伊那防火管理協会は13日、今年度の消火通報コンクールを伊那市市営プール駐車場で開いた。2種目に11事業所から18チームが参加し、日ごろの訓練の成果を披露した=写真。

消火器と屋内消火栓を正しく取り扱い、災害発生時に活用できる操作を身に付けると共に、正確な119番通報の習得を目指す。今年度で14回目。

競技は、木箱とオイルパンからの出火に対し、消火器を用いて消火する「消火器操法」と、ホースを伸ばし、放水によって標的を倒す「屋内消火栓操法」。どちらの競技も119番通報の動作が含まれていて、時間や操作の正確さを競う。

消火器操法では用意した2本の消火器のうち、1本だけで消火するチームや、完全に消せないまま終えるチームなど、それぞれの訓練の成果がはっきり出た。

上位入賞したチームは次の通り。

【消火器操法】(1)石川島カメさん(石川島汎用機械)(2)中部電力伊那営業所(中部電力)(3)伊那バス

【屋内消火栓操法】(1)石川島とらさん(石川島汎用機械)(2)中部電力伊那営業所(中部電力)(3)ファイヤーエンジェルス(伊那市役所) -

遭難救助隊が見る自然の変化聞く

国土交通省三峰川総合開発事務所と長谷村教育委員会「入野谷講座」が主催する、第9回新「三峰川講座」が4日、市野瀬の生涯学習センター「入野谷」であった。

三峰川に関する自然や文化などを学ぶ講座。今回は南アルプス北部地区山岳遭難救助隊長の西村和美さんが、救助時の状況や遭難者の傾向などを語った。

西村さんによると、遭難者の約70%が40代縲・0代の中高年で、「自分に合った山を選ばず、安易な気持ちで山に入る登山者が多い」「山は自己責任。地図やコンパスの使い方を学び、必ず常備して登山をしてほしいもの」と訴えた。

救助ヘリの利用や登山者のマナーのほか、「雷鳥やカモシカを目にすることがなくなったとの声を聞くが、山小屋にひんぱんに荷揚げするヘリの音の影響で逃げているだけではないかと考える」など、西村さんが43年前に入隊した当時から現在までの移り変わりなどを話した。

講座は00年で終了したが、再開を望む声が多かったため翌年から、三峰総と村教委の「入野谷講座」が共催で、年2回ずつ開いている。 -

自分たちの地域を守ろう

自分たちの地域は自分たちで守ろう窶狽ニ、長谷村職員互助会と村職員労働組合は3日、毎年恒例の地域奉仕活動に取り組んだ。村職員35人が村内の道路沿いや河川のごみ拾いなどに汗を流した。

職員らは6、7人ずつ5班に分かれて作業。2時間ほど、非持山から非持地区にかけての道路沿いや、三峰川上流のごみ拾いのほか、中央構造線公園などの草刈りをした。

たばこの吸い殻や空き缶などが目立ち、「ごみを捨てないでと呼びかけているのにもかかわらず、なぜ普通に捨てていけるのか。環境保全への意識を高めてほしい」と話す職員もいた。

222/(日)