-

伊那消防組合 資機材搬送車導入

伊那消防組合は13日、本年度予算で整備した資機材搬送車両=写真=の入魂式を伊那消防署で開き、組合長や本部、各消防署職員ら約20人が出席した。

車両は昨年12月、「長野いすゞ」の創立60周年記念の一環で寄贈を受けた2トントラック。同組合はパワーリフト、赤色回転灯、サイレンアンプなどの積載品を取り付けるなどして、組合初となる緊急車両としての資機材搬送車を導入。整備費は250万円。

パワーリフトが整備され、コンテナや資機材の積み下ろしを迅速、安全、確実に行うことができ、関係者は「効率よく作業ができる」と話している。 -

高遠、高遠北、長谷の3小学校2年生交流

伊那市の高遠北小学校で12日、2年生による同校を含む高遠、長谷小学校3校の交流会があった。遊びなどの交流を通じて、校外での友だちの輪を広げる目的。年間3回を企画していて、初回のこの日、子どもたちはドッチボールなどをして楽しんだ=写真。

交流会に高遠小41人、高遠北小10人、長谷小7人の計58人の児童が参加した。フォークダンスを一緒に踊ったり、各児童が作った自分の名刺を新しい友だちに配ったりして交流。名刺には自分の好きな食べ物や遊びを記入するなどの工夫があった。

高遠小学校の林千尋ちゃん(8)は「一緒に遊べておもしろかった。ちょっとだけ友だちも出来た」と話していた。

今後の予定としては、プレゼント交換や各学校の紹介などのイベントを開き、交流を深めていく。 -

県少年友の会連合長表彰

伊那署で3日、県少年友の会連合会長表彰の伝達表彰があり、伊那市長谷の農業西村久子さん(72)が小嶋惣逸署長から表彰状を受け取った=写真。

西村さんは、同署が委嘱する伊那少年友の会員として約20年間活動。毎月の計画的な実施のほか、高遠城址(し)の観桜期などにも街頭補導を実施したり、地区女性部で防犯啓発チラシを配布したりと積極的に取り組んでいる。

また、年十数回、地域の老人ホームで「入浴サービスボランティア」をするなど少年育成に限らず、幅広く活動している。

少年非行防止活動に尽力し、少年の健全育成に貢献したことが称えられた西村さんは「これからも犯罪のない明るい街づくりに貢献したい」と話した。 -

南アルプス開拓者をしのび、安全登山誓う

南アルプスの開拓者、竹沢長衛翁をしのび、安全な登山を誓う第49回長衛祭(実行委員会主催)が30日、北沢駒仙小屋横であった。

碑前祭の祭文で、小坂市長は、山小屋の新設や遭難救助などに当たった長衛翁の業績を思い起こし、南ア世界自然遺産登録に向けた運動に触れ「国家的資源である南アルプスを幅広い視野で安全確保、自然保護に努めなければならない」と述べ、登山客の安全を祈った。

アトラクションで、アルペンダンスや弦楽四重奏の演奏があった。

アルペンダンスでは、民族衣装を着た長野市のアルペンダンス愛好会メンバー22人がチロル地方の踊りを披露。参加者も輪に加わり「アルプス一万尺」を楽しんだ。

30日は、日帰り希望者5人が仙水峠(標高2264メートル)へ登り、1日は日本百名山の一つ、東駒ケ岳(標高2967メートル)への記念登山がある。市境を歩く「平成の大検地」を兼ね、地元を中心に、長野市や東京都など82人が参加する予定。 -

花ろまん(18)バラ(下)

かつて16世紀のフランスのバラの詩人、ロンサールは「恋びとよ、見にゆかん 花薔薇(そうび)けさ紅に 陽に解きし その衣 くれないの 重なりも」と歌い、ボードレールはバラは「美しくあれ、そして悲しくあれ」と言った。アイルランドのトマス・モアが生と滅びを表現した「夏の終りの薔薇」の哀愁を帯びたメロディーは、日本では「庭の千草」で知られている。蕾から開ききるまで、刻々と姿を変え、絢爛豪華に咲けば、咲くほどに、文学に登場するバラは、悲哀と滅びを内包し、見る者のロマンをかき立てる。今回は高地に咲くバラの特集、伊那市の高遠しんわの丘ローズガーデン、長谷のみらい塾、山荘ミルクを取材させていただいた。(大口国江)

##(中見出し)

「アンネのバラ」から修景バラまで108種類、4380本が咲き競うしんわの丘ローズガーデン

花の丘公園西側、標高800メートルに位置し、6月1日にグランドオープンした。直立性や株立などの大輪、土手を利用した這性のバラ、修景バラなど。花びらが幾重にも重なるロゼット咲き、包みこむカップ咲き、剣弁高芯咲き、半八重咲き、一重咲きと様々な花が見られ、さながらバラの見本園のようだ。

明日への希望を抱きながら、非業の死を遂げた、少女、アンネ・フランクのために作られたバラ「スヴニール・ドゥ・アンネ・フランク」。上品な雰囲気の「プリンセス・ド・モナコ」。花びらの重なるフリルがかわいい「ほのか」。

房状で花色は白から次第に淡緑色に変わる「緑光」。輝く黄色「サプライズ」、ピンク色で裏白の花が波のような「ケアフリーワンダー」。

真紅の大輪、存在感のある「オクラホマ」。黄色から赤色に変わる「栄光」-など色々楽しめる。

##(中見出し)

有機堆肥「あきら」で1・5倍の大輪に、珍しい咲き分けもある長谷蔵の宿、みらい塾(市ノ羽幸子さん経営)

伊那市長谷黒河内にある蔵の宿みらい塾は標高900メートルに位置し、今、数10種類400本のバラが見頃を迎えている。

市ノ羽さんが1番好きな花というアンネ・フランクのバラは40本植えて、小道を作る。花色は赤から黄色と変化しつつ、晩秋まで咲き続ける。

花弁数50枚、下向きに咲く、上品で優雅なピエール・ド・ロンサールもお気に入り。

個性的なのは、白地に濃いローズの縞が入る、カップ咲きからロゼット咲きに変化するボローニャ。今年は咲き分けで濃いローズ1色の珍しい花が咲いた。「昨年、新品種として発表されたばかり」とか。

レモンのような香り、剣弁高芯咲きの「ブルームーン」゜壁面いっぱいに鮮やかな花をつける「カクテル」などのほか、色とりどりの木立性大輪や、垣根に這わせた修景バラもあるが、いずれも、花の大きさが通常の1・5倍ほどある。その秘密は、幸子さんの夫で、アルストロメリア栽培の晧さんが開発した有機堆肥「あきら」にあるとか。

「バラは早朝から夜まで、1日中見ていても飽きない。バラの香りに包まれてティータイムを」と喫茶も営業する。

このほか予約で食事も提供、蔵で宿泊もできる。詳細は(TEL98・2168、email miraijuku1038@yahoo.co.jp)

##(中見出し)

自然と融合するバラたち 横山山荘ミルク向山美絵子さん。

標高千メートル、緑の里山をバックに1万平方メートルの広々としたフィールドに立つ、山荘ミルク。サルの食害に遭い、野菜からバラに切り替えた。前庭はモダンローズ、畑側はオールドローズ、山際はイングリッシュローズとエリアを決めて植栽した。ホールから庭、玄関前、庭の入口など効果的にアーチを配し、スタンダード仕立てで高低差をつけた。

淡いピンク、クラシカルな花形の「シーザー2005」のアーチ。青みを帯びたピンクの花びら、わずかな風にも揺らぐ「ディンティー・ベス」。紫系の一重、和のテイストを持つ「たそがれ」。真紅で存在感のある「ウィンショッテンアンティーク」など。

四季折々色とりどりの花をつける宿根草、明るいグリーンから深緑、美しい斑入りなど百種類余のギボシがバラを引きたてている。「標高が高いため、朝夕の寒暖の差が大きく、花色が冴えている。葉の色がいいとお客様にほめられる」と笑顔を向けた。

山荘ミルクは月、火曜日定休。営業時間午前11時縲恁゚後5時(夜、休日は予約のみ)(TEL72・9990) -

伊那消防組合 規律訓練

伊那、高遠、辰野、箕輪消防署でつくる伊那消防組合は26日、伊那市の市民体育館、県伊那勤労者福祉センター体育館で規律訓練をした。訓練は26、27日の両日、組合署員約120人が実施。各署員らは、日ごろの消防業務に生かすため規律の保持と迅速的確な行動を訓練で学んだ。

初日は、組合署員66人が参加。30人ずつの小隊編成・隊列整とんとして、行進間、停止間の動作や敬礼方法などを指揮者の指示に従がって訓練した。署員らは真剣な表情で取り組み、律心の向上を目指した。

あいさつに立った伊那消防組合消防本部の登内正史次長は「それぞれの動作を確認しながら、年一回の訓練で大きな声と汗をかいてもらいたい」と呼び掛けた。

小隊編成の訓練に取り組む組合署員ら -

伊那まつりのポスター決まる

伊那市の「第35回伊那まつり」ポスター原画審査会は15日、市役所であり、市内の中学2年生から募った作品から最優秀賞1点、優秀賞6点、佳作33点が決まった。最優勝賞はに、市イメージキャラクターの「イーナちゃん」と竜、花火を独自のセンスで描いた高遠中学校の伊藤理図さんの作品が選ばれた。

「イーナちゃん」や新市の市章などを題材にした作品を中心に全6中学校から388点が集まった。原画は、伊那まつり実行委員会総務広報委員、教育長ら約20人が意見を交わしながら審査した。

審査員の一人の高遠高校美術科教諭の北原勝史さんは、最優秀賞作品について「イーナちゃん、竜、花火を題材にした作品が多い中で絵画的に描かれているのがよい。工夫しているし、申し分ないおもしろさがある」と評価した。

最優秀賞、優秀賞に選ばれたのは次の皆さん。

▽最優秀賞=伊藤理図(高遠中学校)▽優秀賞=久保村佳音(伊那)伊藤里美(伊那東部)菊島諒奈(春富)塚越涼太(西箕輪)長谷川道華(高遠)西村ひかり(長谷)

伊那まつりポスター最優秀賞・伊藤理図さんの作品 -

伊那防犯協会連合会が定期総会

伊那防犯協会連合会(会長=小坂樫男伊那市長)の定期総会が15日、伊那公民館であり、07年度事業計画、予算などを原案通り可決した。総会前には防犯活動に貢献し、県防犯協会連合会賞などを受賞した6人、2団体を表彰した。

本年度は「安全・安心を実感できる地域社会づくり」を目標にかかげて活動。防犯意識高揚のための事業、防犯ボランティア活動に対する支援事業、少年の健全育成に対する支援事業竏窒ネど5事業を計画重点とした。

表彰された個人、団体は次の皆さん。

【県防犯協会連合会功労】▽個人=山下末廣(伊那防協連合会)

【伊那防犯協会連合会功労】▽個人=堀田弘子(伊那市防協)赤羽要(美篶地区防協)唐沢千春(高遠地区防協)池上啓子(伊那エンジェルス隊)福沢秀美(伊那エンジェルス隊)▽団体=箕輪東小学校みまもり隊(代表・丸山全二)箕輪南小学校みまもりたい(代表・中村喜男) -

高遠消防署が水難救助訓練

伊那市の高遠消防署(蟹沢昭二署長)は6日、高遠ダム湖の海洋センター付近で水難救助訓練を実施した。川遊びなどのレジャーシーズンを迎え、水難事故防止を図るためボートを使用した救助訓練に全署員の18人が参加した。同訓練の実施は、新市誕生後初めてとなる。

高遠ダム、美和湖などの湖を管内に有する同署独自の訓練。水難事故が発生したと想定し、救助隊が伊那消防署から現場に到着するまでの間の初動救助体制の確認を目的としている。また、市町村合併の人事異動により、経験の少ない署員の育成のため実施した。

ゴムボートの組み立てなどの取り扱い方法を中心に訓練。5人1組でボートに乗り込み、要救助者に見立てた目標物に向かって操船し、地上で待機している救急車に救助者を受け渡す動作を確認した。夜間を想定し、湖岸からは現場をライトで照らしたりもした。

蟹沢署長は「高遠ダム湖などの湖を持っている同署では、水難事故が発生する可能性がある。有事の際、迅速な対応ができるよう訓練を続けていきたい」と呼びかけた。

水難救助訓練でゴムボートから救助者を地上へ移動させる署員ら -

秋葉街道 道普請隊を募集

伊那市の人材バンク「南アルプス自然体験ネットワーク」の「秋葉街道・道普請隊」は16日、長谷を南北に貫く古道、秋葉街道の復旧整備に当たる。13日まで、隊員50人を募集中。

作業区間は黒河内縲恍・フ約3キロで、街道の石をどかしたり、崩落個所を通行できるようにしたりと歩行者の安全を確保する。体力や能力に応じて作業を分担するため、家族での参加も可能。

当日は長谷総合支所駐車場へ集合し、午前8時半縲恁゚後3時、作業する。

参加料は500円(保険代含む)。持ち物は昼食、水筒、軍手など。

希望者は、申込書に住所、氏名など必要事項を記入し、長谷総合支所産業振興課内ネットワーク事務局(TEL98・3130)へ申し込む。

主催者は「先人が歩んだ古道を整備しながら、江戸時代から続く歴史に触れてみませんか」と参加を呼びかける。

市は散策に必要な看板などを設ける計画で、整備終了後は街道を歩くイベント開催を考え、観光資源に生かす。

秋葉街道は、静岡県の秋葉神社参拝に使われた道。昨年2月、「秋葉街道発掘調査隊」を発足させ、江戸時代の絵図などをもとに、1年かけて調査して道筋を確認した。 -

山菜採りで行方不明の男性見つかる

6日午前7時28分、伊那市長谷の尾勝谷(三ツ石山)に山菜採りに出掛けたまま行方不明になっていた、宮田村の会社員宮下肇さん(53)の安否が確認された。

伊那署の調べによると、宮下さんは友人と2人で5日午前8時から、山菜採りのため入山していたが同日午後3時ごろ、仲間と離れたまま所在が分からなくなっていた。

届け出を受け、6日午前6時40分から捜索していた隊員らが、自力で下山してきた宮下さんを発見した。 -

浦国有林でクリーン活動

南信森林管理署は6日、伊那市長谷の浦国有林の林道沿線でクリーン活動を展開した。職員や同署事業関係請負事業者など約25人が参加。林道の入り口から延長17キロの区間でごみ拾いや巡視をした=写真。

国有林内でのごみ拾いはしばらく行っていなかったが、登山や山菜取り、釣りなどを目的とする一般の人が国有林内の立ち入り禁止区域まで入り、不法投棄するケースも増えているため、不法投棄防止の呼びかけの意味なども含めてクリーン活動を行うことにした。

参加者は4班に別れ、それぞれが約4キロの区間を点検。入り口付近にはブルーシートや銅線などといった大きなものからペットボトル、空き缶などの一般ごみまで散乱しており、参加者はそれらを分別しながら丁寧に拾い集めた。

職員の一人は「ここから立ち入り禁止となっているので、ここまで来て捨てて行く人も多いのだと思う」と話していた。 -

伊那署協議会 委員委嘱

伊那警察署協議会の委員委嘱式が1日、同署であった。委員の任期(2年)満了に伴う式で、再任7人、新任8人の計15人に対し、県公安委員会の委嘱状を小嶋惣逸同署長が受け渡した=写真。

同協議会は、警察が住民の声に基づいて行動するような仕組みを確立するため、01年6月に発足した制度。委員委嘱した地域住民の警察に対する要望や意見を反映させながら業務運営を改善するなどの目的がある。

委嘱式の後、本年第1回目の協議会を開催。「大量退職時代を迎えての優秀な人材の確保と若い警察官の育成」について、住民の意見を聞いた。協議会は年間4回あり、その都度、テーマを設けて話し合う。 -

長谷でシコクビエの機械栽培開始

昔ながらの雑穀で地域おこしを竏秩B伊那市長谷のレストラン経営・吉田洋介さん(39)と農業・春日孝徳(72)などが4日、イネ科の雑穀・シコクビエの本格栽培を開始した=写真。移植作業から脱穀、除草まで各工程で既存の機械を用いることで省力化を実現。増加する高齢農業者にも取り組み易い作物となっている。また、水田をそのまま利用することができるため、遊休農地の解消や転作田の有効活用にもなると期待している。

取り組みは健康志向の広まりとともに付加価値が高まっている“雑穀”に着目したもの。今は途絶えてしまった在来の雑穀を復活させるとともに特産品化を図り、地域振興につなげていこう竏窒ニ、信州大学農学部の井上直人教授の研究室とともに昨年から試験栽培を進めてきた。

その結果から本年度は、機械化し易く、有害鳥獣被害もなかったシコクビエを本格的に栽培していくことになった。

この日は約12アールの水田にシコクビエの苗を田植え機で移植。井上教授によると、シコクビエはビタミンやミネラルが豊富なほか、肌の代謝に有効なパントテン酸も多く含まれているという。そのほかにも今年はモチアワ、アマランサスなどを栽培する。

一方、販路拡大は今後の課題となるが、吉田さんは「現在日本国内に出回っているシコクビエのほとんどが輸入品。需要はあるが供給が追いついていない状況にある」と期待を示す。

当面は吉田さんが経営するレストランで調理に用いたりホームページを通じて販売していく。

収穫は10月下旬の見込み。 -

伊那市観光基本計画のまとめを市長へ報告

伊那市の観光基本計画策定委員会(秋山智弘委員長)は31日、総合産業としての観光振興を目指すため、このほどまとめた市観光基本計画の内容を小坂樫男市長へ報告した。秋山委員長や藤沢秀敬副委員長、アドバイザーの森田芳夫氏ら4人が市役所を訪れた=写真。

計画は、新市発足に伴い、観光振興の基本理念や展開方策などを明かにする目的。「パノラマ伊那市」を表示理念とし、同市の立地、観光特性を端的に表現するとともに観光施策の展開を目指すため、委員らが約50時間かけて策定した。

掲げた基本方針は▽新市にふさわしい観光のまちづくり▽多彩なニーズに対応した魅力ある観光地づくり▽市民参加型の観光体制の構築▽観光客受け入れのための環境整備竏窒フ4点。

観光基本計画の概要は市報7月号の配布に合わせ、市民に周知する予定。今後は6月中旬を目標に同策定委員を中心とした構成で観光計画推進協議会を立ち上げ、年次ごとの実施計画をつくっていく。

小坂市長に観光基本計画の内容を報告する秋山委員長(右)ら -

伊那交通安全協会 総会

伊那交通安全協会は23日、伊那市役所1階の多目的ホールで、第47回定期総会を開いた。交通事故防止の活動に長年携わった功労者、事業所、団体などの伝達表彰のほか、本年度事業計画などを決めた。

表彰は山崎喜美夫さん(72)=南箕輪村=に関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰を贈ったほか、県警察本部長・県交通安全協会長連名表彰などを伝達した。

本年度の事業計画によると、活動の重点推進事項は▽高齢者の交通事故防止対策の推進▽後部席を含むシートベルト・チャイルドシート着用の徹底▽飲酒運転の根絶・夜間の交通事故防止対策の推進竏窒ネどとした。

受賞者は次の皆さん。

▽関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰=山崎喜美夫(南箕輪村)

▽関東交通安全協会連合会長表彰=山崎雅子(南箕輪村)

▽県警察本部長・県交通安全協会長連名表彰=イトウ電産(伊那市)笠原シルバークラブ(同)沢保育園交通安全クラブ(箕輪町)大明化学工業(南箕輪村)

▽伊那警察署長・伊那交通安全協会長連名表彰=御園老人クラブ(伊那市)大萱保育園(同)上古田長寿クラブ(箕輪町)ジェルモ(南箕輪村)

関東管区警察局長などの表彰を受け取る山崎さん -

伊那防火管理協会定期総会

伊那消防組合管内の事業所や危険物製造所などで組織する伊那防火管理協会の定期総会は23日、伊那市狐島のJA上伊那本所フラワーホールであった。会員約50人が出席し、役員改選案などを承認した。

任期(2年)満了に伴う役員改選は会長に唐沢可昭氏(伊那中央石油)を新任。副会長2人は小口宏氏(中部電力伊那営業所)、今福光雄氏(石川島汎用機械)を再任した。

同会は防火管理の向上と会員相互の親ぼくを図り、火災予防に努める目的で組織。本年度も危険物取扱者を対象とした保安義務講習会や会員による消化通報コンクールなどの事業を計画している。

総会では表彰もあった。

各表彰を受賞したのは次の皆さん。

【関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰】

▽事業所=オリンパスイメージング辰野事業場

【県危険物安全協会長表彰】

▽事業所=キッツ伊那工場▽優良取扱者=赤坂昭典(扇屋石油)、丸田茂(伊那燃料)、伊藤秀次(ENEOSフロンティア長野Dr・Drive辰野店)、竹入修二(北山ラベス箕輪生産場)、山本和市(同)

【伊那防火管理協会長表彰】

▽優良者=征矢直人(上伊那農業協同組合)、春日保(同)、宮下修一(伊那市観光仙流荘)、伊藤政子(いたや伊藤燃料店)、河西良明(オリンパスイメージング辰野事業場)、熊谷暢宏(北山ラベス箕輪生産場) -

高遠、長谷中で不審者対応訓練

伊那市の高遠中学校(唐沢正吉校長、182人)と長谷中学校(西巻健史校長、50人)は16日、不審者侵入を想定した対応訓練を開いた。伊那署の協力を得て訓練を実施。生徒や教員らは対処方法などを確認し、緊急時に備えた。

高遠中では、授業中、2階の教室に同署職員が扮(ふん)する不審者が侵入した想定で実施。摸造の刃物を振りかざした不審者を担任の男性教諭が椅子などで動きを止めている間、生徒らは避難した。その後、3階へ逃げた不審者は、連絡を受けて駆け付けた他の男性職員らによって取り押さえられた。その間に全校生徒は体育館に避難した。

反省会で高遠町交番の岩井智昭交番所長は「不審者はどこから侵入してくるか分からないので臨機応変な対応をして。不審者の行動には決まりがない」と注意。唐沢校長は「自分の命は自分で守るための方法を普段の生活の中で、いつでも対応できるように意識し、考えることが必要」と話した。

本年の4月末現在、同署管内で発生した児童・生徒が被害を受けた犯罪の認知件数は7件(前年比同)で、そのうち声掛け事案は3件(同2件減)、わいせつ行為は4件(同2件増)。校内への侵入事件は発生していない。

##(写真)

不審者をサスマタなどを使って取り押さえる職員ら(長谷中学校) -

こだわりみそパッケージ・ツアーを企画

伊那市長谷の気の里入野谷郷の宿「入野谷」は6月、1泊2日の「こだわりみそパッケージ・ツアー」を初めて企画した。「長谷の良いとこ」を詰めたツアーで、長谷ファンを作る。定員25人で、31日まで参加者を募集している。

地元の食材を使い、加工品などを製造・販売する「気の里工房」とタイアップ。地元のみそ造り体験を柱に、長谷の伝統文化や自然を満喫し、心身をいやせるようなメニューとした。

ツアーは6月9縲・0日。昔ながらのみそ玉づくりをはじめ、長谷の民話「孝行猿」(切り絵紙芝居)、太鼓グループ「創龍会」の演奏などを組んでいる。鹿嶺高原で南・中央アルプスの眺望も楽しむ。食事には、気の里工房で作ったこんにゃく、天菜漬け、地元の玄米や野菜を使った料理を用意する。

参加費は1万5千円。宿泊は入野谷で3食付き。

主催者は「四季折々のすばらしさを見ていただき、長谷を好きになってもらいたい」と話し、施設の利用者増加にも期待する。

問い合わせは、入野谷(TEL98・1030)へ。 -

南ア林道沿いでシナノコザクラ見ごろ

伊那市長谷の南アルプス林道沿いで、紅紫色のシナノコザクラが見ごろを迎えた。開花は例年より1週間遅く、25日ごろまで楽しめる。

シナノコザクラは、南ア林道バスの「歌宿」から5キロほど下った唐沢トンネル付近(標高約1400メートル)で、1キロ余にわたって見られる。石灰岩の岩地に点々と株があり、直径1・5センチほどの花が咲く。

南ア林道バス営業所によると、大型連休から、開花情報の問い合わせが来ているそうで、県外や近隣市町村から写真を撮りに訪れる人が目立つ。

林道沿いでは、ピンク色のホテイランがひっそりと咲き始めたほか、ムシトリスミレやヤマシャクヤクも続く。 -

こだわりみそパッケージ・ツアーを企画

伊那市長谷の気の里入野谷郷の宿「入野谷」は6月、1泊2日の「こだわりみそパッケージ・ツアー」を初めて企画した。「長谷の良いとこ」を詰めたツアー。定員25人で、31日まで参加者を募集している。

地元のみそ造り体験を柱に、長谷の文化や自然を満喫し、心身をいやせるようなメニューとした。地元の食材を使い、加工品などを製造・販売する「気の里工房」とタイアップ。ツアーの取り組みによって、施設の利用者増加にも期待する。

ツアーは6月9縲・0日。昔ながらのみそ玉づくりをはじめ、長谷の民話「孝行猿」(切り絵紙芝居)、太鼓グループ「創龍会」の演奏などを組んでいる。鹿嶺高原で南・中央アルプスの眺望も楽しむ。食事には、気の里工房で作ったこんにゃく、天菜漬け、地元の玄米や野菜を使った料理を用意する。

参加費は1万5千円。入野谷に宿泊し、3食つく。

問い合わせは、入野谷(TEL98・1030)へ。 -

南アルプス鹿公園廃止を検討

伊那市長谷にある南アルプス鹿公園の継続が厳しい状況になっている。維持管理に経費がかかり、採算が取れないことから、市は07年度の廃止を検討している。

長谷地域協議会で10日夜、市の考えを示し、委員の意見を聞いた。今後も引き続き、継続できる方策を探ることにした。

鹿公園は85年、長谷村民からシカ2頭が贈られ、鹿牧場として始まった。89年、シカが村獣指定され、名称を鹿牧場から南アルプス鹿公園に変更。現在、広さ2ヘクタールで約60頭が飼育されている。シカは人に懐きやすく、休日には子どもたちが訪れている。

年間15縲・0頭の子ジカが生まれ、頭数が増える一方。希望者に出荷しているが、有料のため、引き取り手がほとんどいない。管理委託や飼料など年間230万円がかかる。

委員から「当時は人気があったが、今ではシカの有害鳥獣被害で困っている人がいる。おしまいにしても差し支えない」との意見も出たが、規模縮小や「食肉としての活用を検討してからでも廃止は遅くない」など継続に向けた取り組みを求める声が目立った。

今後、産業や観光面から、シカの肉や皮、角の活用法などを検討していく。

市は新年度予算の有害鳥獣対策として、シカなどを食材として有効活用するため、流通・加工などの調査研究を盛り込んでいる。 -

伊那市の同報無線がデジタル方式で一元化に

伊那市は3市町村合併に伴い、旧市町村で個別に整備していたアナログ同報無線を統合接続し、新市庁舎から市内全体に防災情報を伝達するデジタル方式によるシステムを構築した。10日、市役所で総務省信越総合通信局より無線局免許状が小坂樫男市長へ手渡され、同システムの運用が同日から始まった。

市消防防災課によると、合併特例法期限内に合併した市町村内ではデジタル方式の同報無線システムを構築したのは同信越総合通信局管内(長野県、新潟県)で初めて。「(合併特例法期間内で)1番最後に合併し、最初にデジタル方式を取り入れた」(関係者)ことになるという。

今後、計画される各アナログ同報無線のデジタル化更新へのスムーズな移行を目指すため、デジタル方式による通信方法を採用。旧市町村役場の既設アナログ親局を運用しながら新庁舎のデジタル親局を用いて各アナログ親局間を接続した。

これまでは、各旧市町村の親局からそれぞれの地区の屋外スピーカー(伊那地区147本、高遠町地区12本、長谷地区15本)へ防災情報などを流す方法のみのため新庁舎から情報を伝える場合は電話やFAXで高遠町、長谷地区の旧役場へ情報内容を連絡していた。通信方法を一元化しことにより、電話で内容を伝えるなどの手間が省けたため迅速な情報の共有が可能となった。

システムの構築は06年事業で、総額約6千400万円(うち95パーセントは合併特例債を使用)。事業費には、接続工事費のほか、既存のアナログ親局がデジタル波を受けるための装置や、デジタル親局の遠隔制御装置(伊那消防署と防災対策本部へ設置)の費用などが含まれている。

新庁舎に設置したデジタル親局の使用方法を確認する職員 -

ひまわりの里づくり 園児が種まき

伊那市長谷総合支所と国土交通省などが取り組む「ひまわりの里」づくりが8日、長谷杉島の三峰川沿いにある休耕田であった。長谷保育園の園児や関係者約40人が集まり、ひまわりの種をまき、大きく育つことを願った。

「水源地花いっぱい運動」の一環として、上下流域の交流と水源地の大切さをアピールすることが目的。美和ダム、戸草ダム周辺を花でいっぱいにしよう竏窒ニ1992年から取り組みは始まった。

地域住民が所有する約500平方メートルの休耕田を借りて実施した。園児たちは種をバケツに入れ、職員らとともに用意した2千粒の種を約30センチ間隔で2粒ずつまいていった。

年中の河手愛香ちゃん(4つ)は「大きなヒマワリが咲くのが楽しみ」と胸を膨らませながら作業を楽しんだ。園児たちは種に優しく土を被せると、念入りに水をまいて、種が成長するのを期待した。

ヒマワリの種は上下伊那の小中学校、高校、各市町村庁舎などに配布し、栽培を呼びかけ、「水源地花いっぱい運動コンクール」で大きさや高さ、見栄えなどを審査する。

関係者によると、8月中旬には花が咲きそろう予定。

コンクールについての問い合わせは、伊那市長谷総合支所建設水道課(TEL98・3120)へ。 -

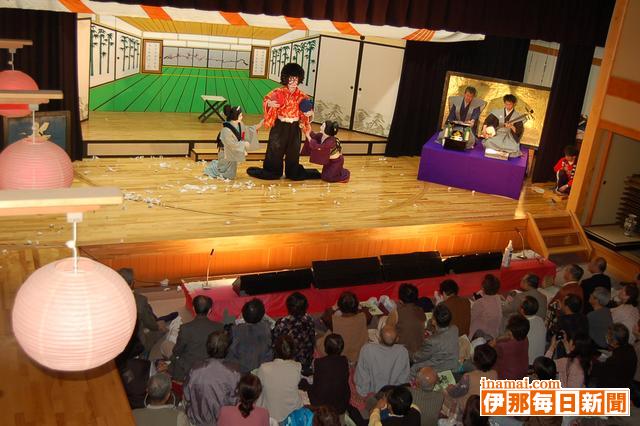

中尾歌舞伎の春季公演

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会(西村篝会長、30人)の春季定期公演が29日、文化伝承施設「中尾座」であった。県内外から約300人が詰めかけ、会員の熱演に見入った。

演目は、4年ぶりとなる「御所桜堀川夜討弁慶上使の段」。弁慶が自分の娘を刺し殺し、主君である源義経に忠誠心を見せる話。

浄瑠璃と三味線に合わせ、弁慶が娘を身代わりにしたことを悔やんで男泣きしたり、偽者と疑われないために源義経の正室「卿(きょう)の君」の守役・侍従太郎が切腹したりと迫真の演技を見せた。

見物人から、盛んにかけ声やおひねりが飛んだ。

旧長谷村出身者でつくる「東京長谷人会」のメンバー18人も鑑賞。

大羽繁会長(74)は「延々と築いてきた文化に触れ、感動した。さらにふるさととのきずなを深めていきたい」と話した。

中尾歌舞伎は市無形文化財指定。江戸時代からの歴史があり、一時、戦争で自然消滅したが、86年に復活。例年、春と秋に定期公演を開いている。 -

長谷非持山地区の基盤整備完了で記念碑除幕

伊那市長谷の非持山地区基盤整備事業が完了し、28日、現地で記念碑の除幕式があった。地権者、市関係者ら約100人が集まった。

非持山地区は、農業後継者不足などの問題を抱える。荒廃や放棄地の拡大を防止しようと地域の農業振興整備計画の検討を重ね、99縲・6年度、基盤整備事業に取り組んだ。

地権者は86人で、ほ場面積は30ヘクタール。農業機械の通行が円滑になるなど安全で効率的な農作業環境が整った。事業費は5億4600万円(国県補助77%)。

除幕式で、基盤整備委員会の北原幸彦委員長は「農耕地の基盤整備が整い、責務の大きさを痛感している。地域住民が結束し、悠久農地であることを願う」と述べた。

記念碑には「潤豊穣」と記され、北原委員長らが除幕。台座を含めた高さは3メートルで、安山岩などを使用した。

式後、地元の集会所に場所を移し、しゅん工式を開いて事業完了を喜んだ。 -

山本勘助の名が記された下知状を公開

武田信玄の家臣・山本勘助が実在したことを証明する下知(げち)状が、伊那市の長谷公民館内収蔵庫に保管されている。NHK大河ドラマ「風林火山」が放映中で、地域住民らの関心を集めそうだ。

下知状(1556年)は、武田が長谷の名家黒河内八郎右衛門にあてたもの。神野峯城(現飯田市)を攻めるため、山本勘助を大将に、浪人を集めて戦う用意をしろという内容。山本勘助の案内役も務めるように添えられ、文面から山本勘助の名がはっきり読み取ることができる。赤い判が押されていることから、朱印状とも呼ばれる。

伊那古文書研究会長の久保村覚人さん=伊那市荒井=が解読し、27日夜にあった第1回入野谷講座(長谷公民館主催)で複写した下知状を公開した。

久保村さんは「高遠城にも『勘助曲輪(ぐるわ)』が残っている。山本勘助が実在したという貴重な古文書である」と話した。 -

美和ダム洪水調節施設完成記念

伊那市長谷の美和ダム洪水調節施設完成に伴い、27日、分派堰(せき)北側の国道152号線沿いで記念植樹があった。美和ダム周辺の環境整備として、高さ3メートルほどのイロハモミジ29本を植えた。

工事に携わった業者31社が旧長谷村の木であるモミジを寄贈。市・三峰川総合開発工事事務所関係者、施工業者ら30人余が作業に当たった。

小坂市長は「日本風景街道に手を挙げている。植樹は有意義な事業で、楽しみながら歩けるようにしたい」とあいさつ。

そのあと、参加者は8メートル間隔で植えられたイロハモミジに、スコップで土をかけた。

全市を桜の里にするため、美和湖側にも桜を植えていく。

美和ダムは、洪水調節や電力発電、農業用水の配水などの目的を持つ。予想以上に土砂が流入したため、再開発事業として分派堰、貯砂ダム、洪水バイパストンネルの洪水調節施設を整備、05年5月に完成した。 -

山岳観光シーズンへ

中央アルプスの開山式が25日、県内山岳観光地のトップを切って駒ケ岳千畳敷の駒ケ岳神社であった。

千畳敷一帯は朝からあいにくの雨だったが、観光関係者など約20人が出席。祭壇に向かって拝礼し、玉ぐしをささげるなどして入山者らの安全を祈願したほか、山で亡くなった遭難者らに黙とうをささげた。

アトラクションとしてスイスの民族衣装に身を包んだ「アルプホルン駒ケ根」の8人が『やまびこ』など数曲の演奏を披露。のどかな音色を千畳敷カールに響かせた=写真。

開山式に合わせて訪れた約100人の観光客は「宝剣岳も何にも見えないね」と話し合い、みぞれ混じりの小雨が舞う霧の空を恨めしそうに見上げながらもアルプホルンの演奏を楽しんでいた。

神社前の積雪は約2メートルで、拝殿の屋根と鳥居の頂部がわずかに頭をのぞかせている状態。 -

中尾歌舞伎 29日に春季公演

伊那市長谷の中尾座で29日午後1時から、中尾歌舞伎保存会(西村篝会長、30人)の春季定期公演がある。演目は「御所桜堀川夜討(ごじょざくらほりかわようち)弁慶上使(じょうし)の段」で、4年ぶり。本番に向け、けいこは最終段階に入っている。

あらすじは、源義経の正室・卿(きょう)の君が平家一族、平時忠の娘であるため「卿の君の首をはねて渡せ」と頼朝が弁慶を卿の君の守役・侍従太郎の館へ向かわせる。弁慶は卿の君の身代わりを立てるが、それが自分の娘だと知る。父親と名乗りたい気持ちを抑え、殺してしまう。弁慶が忠誠心を見せる場面が見どころ。上演時間は70分。

会員は2月中旬から、けいこを開始。週2回集まって台本の読み合わせ、立ちげいこ、ステージ上での通しげいこをこなし、完成度を高めている。

平日の夜は2時間程度、役者らがそろい、浄瑠璃と三味線に合わせ、本番さながらの演技を見せる。

合併を機に、ゲスト出演する市職員細谷誌帆さん(28)は、伝統文化に触れる機会を喜びつつ「せりふが独特の節回しで、まねするのも難しい」と苦戦。「舞台を壊さないように、できる限りのことをしたい」と初舞台に臨む。

公演は入場無料。

252/(水)