-

伊那市となって初めての入学式、高遠、長谷で

旧高遠町・長谷村の小学校3校、中学校2校で6日、新伊那市となって初めての入学式があり、新入生と共に新たな一歩を踏み出した。

長谷小の新入生は8人。一人ひとり、原孝壽校長から名前で呼ばれ、元気よく「はい」と返した。原校長は「みなさんはもう、長谷小学校の一員。うるわしき長谷の自然の中、頑張ってください」と激励。児童会長の白川翼君は「全校で集まる楽しいイベントもある。悲しいこと、困ったことがあったら相談してほしい」と新入生を温かく迎え入れた。

PTA会長の中山和文さんは「伊那市となった長谷小がスタートし、不安な声も聞かれるが、長谷小は村だった時から教育に対しては格別の思いで取り組んできた。そういう思いがある限り、長谷小は大丈夫なので安心してほしい」と新入生の保護者に呼びかけた。 -

高遠城址公園さくら祭り開幕

全国有数の桜の名所、伊那市高遠町の高遠城址公園で6日、公園開きがあり、新伊那市として初めての「さくら祭り」が開幕した。関係者約120人が式典に出席し、権兵衛トンネル開通などによる一層のにぎわいを期待した。

1500本のタカトオコヒガンザクラのつぼみも膨らみ、開花を待つばかり。長野地方気象台の開花予想は9日、見ごろは14日前後とみている。今季は木曽谷にPRするなど誘客に力を入れ、昨季を上回る32万人の人出を見込む。

式典で伊東義人伊那市長職務執行者は「新市誕生にふさわしいさくら祭りとし、観桜客にまた来たいと思われるようにしたい」とあいさつ。高遠町3保育園の年長児約50人を先頭に参列者が桜雲橋を渡り、問屋門をくぐって公園開きを告げた。

さくら祭りは5月5日まで。期間中は高遠ばやしの巡行、高遠町商工会女性部による桜茶のサービス、高遠まんじゅう大食い大会などの催しを予定している。

また、これまでは入園券で無料入館できた町歴史博物館は今年から割引の別途料金にしたことから、サービスの低下を補うため、高遠閣に大型モニターを設置し、開花前に訪れた観桜客に対して満開時の様子を上映している。

さくら祭りは83年の有料化以降、24年目。「天下第一の桜」とうたわれ毎年、全国の花見客を魅了。有料入園者数は初年度の13万5千人を皮切りに、昨年度で600万人を突破した。 -

伊那市交通指導員委嘱式 交通事故のない市へ

交通安全指導などの啓発活動に取り組む伊那市交通指導員の委嘱式が4日、市役所1階多目的ホールであった。指導員数は3市町村合併により、高遠地区5人、長谷地区1人を加えた22人。それぞれが伊東義人市長職務執行者から委嘱状を受け取った。

伊東市長職務執行者は「道路交通におけるモラルについて呼びかけ、市民の交通安全マインドを向上させてほしい。新市に交通事故が発生しないような、活発な活動となるよう期待する」とあいさつした。

伊那市交通指導員会の内山寿会長(71)=同市山寺区=は「伊那市に交通事故を無くすよう、痛ましい交通死亡事故がなくなるよう、市民の交通安全意識の高揚、推進を図っていきたい」と宣言した。

同指導員は全国の交通安全運動を中心に、月2回の地域啓発などで交通事故防止を呼びかける。6日の「春の全国交通安全運動」が本年度の初出動となる予定。 -

伊那市消防団任命式

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新たな伊那市消防団(田畑安彦団長)は1日、市民会館で、新入団員73人と階級移動者ら計281人の任命式をした=写真。

3月31日、伊東義人市職務執行者から任命を受けた田畑団長(旧市消防団長)は「皆さんは7万4千余人の生命、財産を守る使命がある。全団員が一団となれるよう、いっそうの精進が必要となる」と訓辞した。

伊東市職務執行者は「団長を中心に団員が一致団結して任務を遂行してほしい。仕事を持ちながら昼夜を問わず任務に取り組む皆さんに敬意を表わす」と激励した。

新市消防団の定員は1156人。新しい制度として、特定の活動や役割のみに参加する機能分団体制として、長谷地区の地元消防団経験者でつくる「長谷機能分団」などを組み入れた。

各地域の分団は伊那地区8分団、高遠地区5分団、長谷地区2分団(機能分団含む)の計15分団の構成。分団名は以前の数字表示から地域名称に変更された。

任命された事務主任以上の皆さんは次の通り。

◆副団長 福澤利雄、伊藤仁、伊澤修、宮下充永

◆本部長 三井栄二

◆分団長▽伊那分団=竹村勤▽竜東分団=桜井健一▽富県分団=小松由和▽美篶分団=小山博▽手良分団=石倉健一▽東春近分団=北原功▽西箕輪分団=白沢延幸▽西春近分団=三澤方彦▽高遠分団=中山政宏▽長藤分団=伊藤一彦▽三義分団=原一穂▽藤沢分団=伊藤岩雄▽河南分団=竹内政宏▽長谷分団=高坂武▽長谷機能分団=宮下由紀夫▽喇叭(ラッパ)長=北原清治

◆音楽隊▽音楽隊隊長=小林明彦▽音楽隊副隊長=後藤洋一▽音楽隊班長=吉田明弘

◆副分団長▽伊那分団=網野郁夫▽竜東分団=黒河内哲也▽富県分団=下島政志▽美篶分団=北野正幸▽手良分団=春日保▽東春近分団=伊藤太▽西箕輪分団=有賀政人▽西春近分団=吉原勝巳▽高遠分団=中山敏也▽長藤分団=伊藤信重▽三義分団=北原康弘▽藤沢分団=北原友二▽河南分団=山川栄▽長谷分団=中山勝司▽副喇叭長=登内正樹

◆事務主任▽伊那分団=唐木芳樹▽竜東分団=篠田貞行▽富県分団=春日靖成▽美篶分団=森田英和▽手良分団=酒井重和▽東春近分団=城倉一夫▽西箕輪分団=伊藤隆▽西春近分団=城倉三喜生▽高遠分団=池上政史▽長藤分団=久保田政志▽三義分団=北原善昭▽藤沢分団=伊澤紹次▽河南分団=飯島勝▽長谷分団=中山保 -

新伊那市 新たな船出

伊那市・高遠町・長谷村が31日に合併し、新伊那市が発足した。上伊那で唯一の合併。伊那市役所で開市式(市役所開庁式)、高遠町総合支所と長谷総合支所で開所式をそれぞれ開き、新たな船出に気を引き締めた。

開市式には本庁職員、高遠町と長谷の課長以上ら約400人が出席。

市役所正面玄関で、市長職務執行者を務める伊東義人氏(前高遠町長)ら13人が「新伊那市誕生」のくす玉を開き、門出を祝った。

伊東職務執行者は「望んでいた新しいまちが誕生した。それぞれの特色を生かし、個性が光るまちづくりの実現に向けたい」と述べ「奉仕者として、市民のための行政をやることを忘れずにやっていきたい」と職員に呼びかけた。

高遠町、長谷の両総合支所の開所式は職員や前理事者らが出席。それぞれ庁舎の館名板を除幕し、地域自治区事務所の看板を掲げた。また、高遠町はだるまに目入れ、長谷はくすだま開きをして歴史の幕開けに決意を新たにした。

伊東職務執行者は「住民の声が届く行政で地域振興につなげていくことが重要。3地域がそれぞれの特色を生かし、個性あるまちづくりを推進するとともに、住民のニーズに応えられるよう市民のための行政を目指して良い合併となるように尽力いただきたい」と述べた。

職員数は930人。本庁754人、高遠町総合支所105人、長谷総合支所63人。

組織は総務、市民生活、産業振興など6部、まちづくり対策室、子育て支援課、税務、社会福祉、農林振興、建設など36課を設けている。

初日、伊東職務執行者は06年度の一般会計予算をはじめ、規則141件、条例制定220件を専決処分したほか、部長級以上や教育委員などに辞令交付した。

窓口業務に混乱はなかった。

新市の人口は7万4千人で、県内で7番目に多い。面積は668平方キロメートル。 -

きょう 新伊那市が発足

31日、伊那市・高遠町・長谷村が合併して新伊那市が発足する。午前8時に伊那市開市式(市役所開庁式)、10時45分に長谷総合支所開所式、11時半に高遠町総合支所開所式をそれぞれ開く。

新市長が決まるまでの間、職務執行者を務める伊東義人氏(前高遠町長)が06年度の一般会計予算や条例制定などを専決処分するほか、部長級以上などに辞令交付する。

新市には、市役所(本庁舎)、高遠町総合支所、長谷総合支所、富県や美篶など6支所を置く。窓口の開設は午前8時半縲恁゚後5時15分(高遠町のみ月曜日は7時まで証明書交付する)。届け出・登録申請の受け付けは外国人登録申請などは市役所のみとなる。

新市は面積668平方キロメートルで、県内3番目の広さ。世帯数は2万6300戸で、人口7万4千人。

【経過】

03年12月、伊那市・高遠町・辰野町・箕輪町・南箕輪村・長谷村の任意合併協議会が解消となり、04年2月、高遠町・長谷村から伊那市に合併研究の申し入れがあった。南箕輪村にも申し入れ、4月に4市町村による合併研究会が発足した。7月の住民投票の結果、南箕輪村は反対が6割を占め、研究会が解散。9月に伊那市・高遠町・長谷村合併協議会を設置し「新設合併」など基本的な協議事項9項目に加え、住民生活に影響のある各種事業の取り扱い、新市建設計画などの協議に当たった。

◆ ◆ ◆

新伊那市発足を前に、30日、伊那市で閉市式、高遠町・長谷村で閉庁式がそれぞれあった。

●伊那市

伊那市では、歴代市長や議長、各種行政委員、市職員の部課長以上ら約120人が出席。

小坂市長は、54(昭和29)年の6町村合併からの歴史を振り返り「困難な問題を克服し、伊那市を築き、上伊那、南信の行政、経済、文化の中心的な役割を担ってきた」と感謝し、31日の新市発足に当たって「合併してよかったといわれる伊那市に育て上げることが全市民の義務であろうと思う」と述べた。

そのあと「伊那市の歌」を3番まで歌い、小学生代表4人が伊那消防署員の指揮に従って市旗を降納。

前市長原久夫さんの音頭で万歳三唱し、新市の発展を願った。

●高遠町

高遠町は職員や町議会議員ら約150人が見守るなか、伊東義人町長らが町旗を降納し、庁舎の館名板「高遠町役場」を取り外した。

伊東町長は町の歴史を振り返り「町民がより暮らしやすく、高遠を誇りと思える施策に取り組んできた。庁舎はなくなるわけではなく、高遠町総合支所として新たにスタートするが、さらなる発展に向けた次へのステップととらえ、地域住民のための庁舎として気軽に立ち寄れる場所であってほしい」と述べた。

また新市発足にあたり「合併は最終目標ではなく、それぞれの地域の特性を生かし、互いに尊重し合って、より暮らしやすいまちづくりを一日も早く築くことが大切」とし、職員に向けて「良い合併となるよう地域を愛する思いをもった活躍を願う。市民のための行政を目指して、常に公正の立場で地方自治進展に尽くしてもらいたい」と期待した。

●長谷村

長谷村では、職員など約70人が見守る中、宮下市蔵村長らが村旗と役場看板を降納した。

式辞で宮下村長は「合併は長谷村の将来のため、どのように進んでいくか考えたときの苦汁の選択で決めた。合併は決してゴールでない。これを契機に新しい街づくりに向けて、住民の皆さまと出発してほしい」と式辞を述べた。 -

新伊那市議選に長谷村の現職出馬を表明

伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新伊那市議会議員選挙(4月23日告示、30日投開票)で、長谷村の現職・北原幸彦氏(74)=無所属、非持=が出馬を表明した。これにより長谷選挙区は定数の3人が顔をそろえた。

-

合併記念で三峰川沿いに桜

伊那市、高遠町、長谷村は26日、合併を記念してそれぞれ三峰川沿い3カ所にタカトオコヒガンザクラを植樹した。

三峰川について考え、活動する市民団体「三峰川みらい会議」提案の3市町村をつなぐ三峰川沿いでの日本一の桜のまちづくりに向けた取り組み。伊那市は東春近の榛原河川敷公園、高遠町は下山田の浄化センター前の河川敷、長谷村が非持の南アルプス公園広場に、高遠町から寄贈された2竏・メートルの苗木を3本ずつ植えた。

長谷村は理事者や議員、保育園児らが参加。園児たちは「早く大きくなって、きれいな花を咲かせてね」と丁寧に土をかぶせていた。 -

長谷村閉村記念事業でタイムカプセル埋設

長谷村は26日、伊那市・高遠町との合併による閉村記念事業として、村公民館の敷地にタイムカプセルを埋めた。

カプセルには村民から集まった手紙や、村が取り組んだ各種事業の報告書、村旗など約500点を入れた。参加した理事者や村議員、小中学生、保育園児らはカプセルまで列をつくって、未来に向けたさまざまな思いを込めながら1点1点手渡しで納めた。30年後の同日に開ける。

自分への手紙と自分自身を描いた絵を入れたという伊藤汐里ちゃん(6)は「大人になって見るときに、恥ずかしくないように上手に書いた。開けるときが楽しみ」と笑顔で話していた。

村は1989(平成元)年にも村誕生30周年を記念し、20年後の09年に開ける予定で埋設したタイムカプセルがあり、今回新たに埋めるために24日に掘り起こしている。

カプセルには手紙やアルバム、雑誌や新聞、小学校の教科書、ワインや日本酒など、当時を思い起こさせる懐かしいものが入っていた。村公民館で約1カ月間展示しながら本人に返していく。 -

風力発電などに対する要望書提出

伊那市西箕輪地区の区長会、ふるさと景観住民協定者会、みはらしファーム運営会議は27日、長谷村の鹿嶺高原などで計画する風力発電事業と権兵衛峠道路沿いに建設を計画する休憩所「地域情報発信交流施設」について、慎重な検討を求める要望書を伊那市長に提出した。

新伊那市となる高遠町・長谷村の入笠山、鹿嶺高原で民間2社が計画する風力発電事業が今のまま進行すれば、高さ約100メートルの風車50基以上が、南アルプスの稜線(りょうせん)に並ぶ。

3者は、これらが西箕輪地区から望む眺望を阻害することを強く懸念し「クリーンエネルギーということでむやみに反対できないが、『眺望』という財産を考えると広域的問題。現地の人を加えた検討委員会で十分配慮してほしい」と訴えた。

地域情報発信交流施設については▼みはらしファームとの競合▼ごみ捨て場・駐車場となってしまうわないか▼類似施設の乱開発竏窒ネどの懸案事項を示し「民間調査機関の答申には住民の声がどのように反映されているか分からない」と不満をぶつけた。

小坂伊那市長は「判断材料として民間に依頼しただけで最終的には市が判断する。みはらしと競合する施設ではない」とし、南箕輪村とも協議しながら検討を進めるとした。

風力発電については、上伊那地方事務所長にも要望書を提出。牛越所長は「県としては市町村、住民の十分な理解のうえ、進めていくべきという姿勢をとる」と十分な配慮を約束した。

風力発電については、事業者側に「許可要件を満たせばできる」という認識もあるという。一方、景観についてはいまだに行政力が弱く、住民サイドからの働きかけ、事業者との兼ね合いが重要となる。 -

南アルプスむらリニューアルオープン

長谷村の道の駅「南アルプスむら長谷」が27日、リニューアルオープンした。パン工房「パンや」販売スペースを広げたほか、地場農林産物の直売所「ファームはせ」、食事処「野のもの」を新たに加え「長谷の顔」が見える施設として、活用に期待した。

リニューアルオープンに当たり、村や商工会関係者、地元区長、施工業者らが出席。

施設入り口で、代表者6人がテープカットしたあと、宮下村長は「地のものを提供し、山村としての顔をみなで育て上げたい」とあいさつした。

道の駅は地場産物や木工製品の直売所、食の提供施設、パン販売、多目的利用施設の4エリアからなる。木造平屋建てで、建築面積1290平方メートル。増築や改修の工事は920平方メートル。事業費は1億1600万円。

「ファームはせ」にはニンジンやダイコン、ジャガイモ、アルストロメリア、南アルプス産竹炭などが並び、早速、買い求める人の姿があった。

出品者でつくる長谷生産者組合は約60人が登録し、今後も増やしていく。

また「野のもの」は、米や雑穀、野菜、山菜など村産の食材を使って「食」を提供。メニューに、日替わりランチ(800円)、野菜たっぷりカレー、季節のサラダなどを用意している。

各店舗の営業時間は次の通り。

▽パンや=午前9時縲恁゚後5時半、定休日火曜日▽野のもの=午前9時半縲恁゚後5時半、木曜日▽ファームはせ=午前9時縲恁゚後5時半(12縲恬tN3月は午後5時)、無休(火曜日) -

長谷村閉村記念式典

伊那市・高遠町との合併による長谷村の閉村式典が26日、長谷中学校体育館であった。関係者約300人が出席し、新市における長谷地域のさらなる発展に向けて思いを新たにした。

映像で村の歩みを振り返った後、宮下市蔵村長は「長谷村の自治体が消えることに一抹の寂しさはあるが、三峰川がとりもつ縁を大事にし、3市町村が一つとなって地方自治に取り組む」と式辞。村の発展に尽力・貢献した功労者78人、12団体を表彰した。

村内の小中学生5人が意見発表し、「長谷は自然がいっぱいで空気もおいしい。合併するといいところがもっと増えると思う」「雄大な自然を守り、長谷の伝統文化を継続していってほしい」「合併しても長谷はなくならない。大人になって、古里は長谷と誇りをもって言いたい」などと、村への思いや新市への期待を語った。

最後に「ふるさと」を全員で斉唱し、宮下村長が村旗を降納。長谷中生徒による南アルプス太鼓の演奏で締めくくった。

長谷村は1959(昭和34)年、美和村と伊那里村が合併して誕生。新市発足に伴い30日をもって、自然災害や過疎化など幾多の困難に直面しながらも、乗り越えてきた47年間の歴史に幕をおろす。 -

合併後は伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更

伊那市など6市町村で構成する伊那消防組合議会の3月定例会が24日、同市役所であり、11億9900万円の06年度一般会計予算案、同組合の情報公開、個人情報保護条例の設置についてなどの9議案を原案通り承認、可決した。

3市町村合併後の伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更。高遠消防署は高遠町地区と長谷地区の全域のほか、現伊那市の美篶地区(うち芦沢、笠原、南割、横町、上大島、上原、末広)手良地区(うち中坪、野口)富県地区(うち新山)を管轄。伊那消防署は新伊那市の高遠消防署管轄地区を除く地域と、南箕輪村の全域とした。

アスベスト対策と林野火災予防のため、伊那消防組合火災予防条例の一部改正。林野火災予防については、火災警報発令中は山林、原野などにおいて喫煙をしないこと竏窒ニした。条例違反に対する罰則規定はないため「一般住民が個々に気を付けてほしい」とした。

合併により構成市町村は6から4へ削減。組合議員定数も現20人から16人(内訳新伊那市8人、辰野町3人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、矢ヶ崎克彦町長が職務代理者に選任される。 -

長谷村役場庁舎玄関完成

長谷村が老朽化に伴って改修工事を進めていた役場庁舎の玄関が完成した。

伊那市・高遠町との合併による閉村記念事業の一環として玄関正面に設置していた村民憲章碑を玄関西側に移動したのに併せて、雨漏りするなどしていた玄関の風除室を改修。合併後に宿直体制が変更することもあって、宿直室と夜間通用口も設けた。

改修した玄関はこれまで風除室両側からだった出入り口を正面にし、玄関横に身体障害者用の駐車場(1台分)と玄関までのスロープを設置した。 -

公金横領職員・横領金額10年間で返済へ

伊那市・箕輪町・高遠町、南箕輪村、長谷村で構成する伊那中央行政組合の議会定例会が22日、伊那市役所であった。15億4565万円の06年度一般会計当初予算案、伊那中央衛生センター横領事件の専決処分、組合定数条例の一部改正などの11議案を原案通り承認、可決した。

同センターの元庶務係長による公金横領事件について、組合長の小坂樫男伊那市長は冒頭のあいさつで「住民の皆さまに多大な迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と陳謝した。

同日、定例会前にあった理事者会では、被害額約2600万円を元庶務係長や親族が組合に対して31日から、月々22万円の10年間返済することを組合内で確認。返済金分は毎年度の構成市町村が支払う、センター運営費の負担金から減額する。

本年度予算の収入見込みについては、横領による05年度減収分(約600万円)を見込みから削減し、減った分を経費削減や予備費などで調整した。

31日の伊那市・高遠町・長谷村の3市町村合併に伴い、構成市町村が5から3へ削減。議員定数も現20人から15人(内訳新伊那市10人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、平澤豊満箕輪町長が職務代理者を務める。 -

保育園の思い出忘れません

長谷村保育園(北原洋子園長)の卒園式が23日あり、8人の年長児が小学校生活への希望に胸を膨らませ、喜びいっぱいに園を巣だった。

保護者や保育士、関係者ら大勢が見守るなか、卒園児たちは緊張した面持ちで晴れの式に臨んだ。園児一人ひとりに向けて担任が「小学校へ行っても堂々と何にでも挑戦してください」などとエールを送り、北原園長が卒園証書を手渡した。

北原園長は「何ごとにも一生懸命に取り組み、心も体も大きくなったね。小学校に行っても最後まで諦めない心、友達を大事にする心を忘れないで」と述べ、思い出の詰まったアルバムも贈って卒園を祝った。

在園児たちも「一緒に遊んでくれてありがとう。一年生になっても頑張ってください」と大きな声で歌をプレゼントした。

卒園児たちは園生活を振り返り「長谷村保育園として最後の卒園。保育園での思い出は忘れません」と全員で合唱。園内に元気いっぱいの歌声を響かせると、我が子の成長に涙をみせる保護者の姿もあった。 -

山村特有生かした健康づくりへ食文化研究

長谷村は21日、食と健康を考える集いを非持の気の里ヘルスセンター栃の木で開いた。

村は山村特有の食材を生かした健康づくりを目指して本年度から3年間を目途に食文化を研究調査し、「雑穀などを使った健康によい料理レシピの作成や、食の提供につなげて他地域に発信していけたら」と計画している。

調査には村内で食と健康について活動している3団体が協力。集いは会員らの事前講習会の一環。調査を指導する信州大学農学部の井上直人教授の講演「食と健康 雑穀による穀物革命」を聞いた。

井上教授は「欧米化して栄養バランスが崩れている国民の食生活のなかで救世主として注目されはじめた」雑穀の栄養成分や、老化抑制との関連性など雑穀がもつ機能をさまざまなデータを基に紹介。参加者はメモをとるなどして熱心に耳を傾け、今後の調査活動の参考にした。 -

市長選・市議選まで、あと1カ月

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新伊那市発足に伴う市長選挙、市議会議員選挙が4月23日告示、4月30日投開票の日程(予定)で行われる。告示まで、あと1カ月となった。

市長選は、今のところ、伊那市長小坂樫男氏(70)=無所属・小沢=が出馬表明しているのみ。

市議選は、初回に限り、各市町村を単位とした選挙区が設けられるが、長谷を除く選挙区ではすでに定数を超え、選挙戦は確実だ。

【市長選】

市長選は、伊那市長小坂氏が出馬表明しているのみ。新人擁立の動きはあるものの、具体名が挙がるまでに至っていない。

新人擁立に動く共産党は「いつの段階で、結論が出るのかは未定」という。

市民有志は「市民の声を聞き、市政に反映できる」人材を求めて動いているが、選挙日程が市議選と同じであることから、人材確保など擁立が難しい状況。次期選挙も踏まえ、あきらめず何とか選挙戦に持ち込みたいとする。

市民の中には「新しいまちが立ち上がるとき。無投票でなく、市民の審判を受けるべき」という声もある。

1月中旬、正式に出馬表明した小坂氏は「7万4千人の市民が『合併してよかった』と思えるように最後の努力をしたい」と述べ、主な施策に▽自主財源の確立▽権兵衛トンネル開通に伴う観光▽少子化対策竏窒唐ーている。

【市議選】

市議会の議員定数は26で、伊那市18、高遠町5、長谷村3。

◆伊那市

出馬表明しているのは現職18人、元職1人、新人2人。

元職は会社役員飯島尚幸氏(60)=公明党・西春近、新人は前女性団体連絡協議会長竹中則子氏(64)=無所属・手良、NPO法人「クローバーコミュニケーション信州」代表野溝直樹氏(40)=無所属・東春近=。竹中氏は市女団連OB有志らでつくる「明日を担う女性の会」が「女性を政策決定の場へ送り出したい」と擁立。野溝氏は「NPO活動などの経験を生かし、建設的、実効的な施策を打ち出せる市議として役に立ちたい」と出馬を決めた。

現職引退は、無所属の北原斉=手良(1)(当選回数)、小林光豊=西箕輪(3)、高沢勝=中央(3)、藤島雄二=西春近(3)、共産党の小林和人=西箕輪(6)、公明党の赤沼利光=西箕輪(8)=の6氏。

西箕輪地区は、現職5人のうち3人が引退することから「地区内で何とか立てたい」と新人擁立に動いている。

東春近では、現職2人に加え、新人1人が立ち、激戦区となりそうだ。

党派は無所属16、共産党3、公明党2。共産党は現職1人が引退するが、3人が続投を、公明党は現職1人が引退、元職1人が出馬し、現有2議席の確保をそれぞれ目指す。

合併を機に、協働のまちづくりなどを掲げ、地元に限らず、市内全域から支持を集めたいとする立候補予定者も目立つ。

30代女性を推す動きもあったが、本人の意思が固まらなかった。

3月2日現在の有権者数は、4万9361人。

◆高遠町

現職7人、新人1人が出馬を表明。西高遠からは現職5人が立ち、混戦を極めそうだ。

現職はいずれも無所属で、西高遠の飯島進(52)、伊東實(70)、春日嗣彦(51)、原浩(68)、下山田の野々田高芳(69)、藤沢の伊藤明由(66)、共産党で西高遠の関森照敏(65)の各氏。新人は、前高遠町観光協会事務局長の農業・平岩国幸氏(68)=無所属・上山田=が名乗りを上げている。

引退表明はいずれも無所属の小松晃氏(69)=上山田、前林賢一氏(69)=小原、松井教一氏(50)=山室。

◆長谷村

羽場好美氏(47)=無所属、宮下金典氏(55)=共産党=のいずれも溝口の現職2氏が出馬を表明。非持地区からも現職の出馬が濃厚だ。

無所属の窪田清彦(66)=黒河内、中山達得(73)=非持、吉田由季子(38)=同、の3氏が引退を決めていて、そのほかにも年齢などを理由に退く考えの現職も数人いる。 -

伊那中央病院 一般病床増床工事が終了

伊那中央行政組合が運営する伊那中央病院で22日、昨年6月から進められてきた一般病床の増床工事が終了したことを祝う竣工式が開かれた。満床状態が続く、救急患者の受入が困難な状況を改善するための工事終了で、病床数は344床から46床増え、390床となった。

増床部分はこれまで資料置き場や会議室として使っていた3階西病棟の「トリアージスペース」を改修。工事は病院北東にある駐車場に、同じ機能がある別棟(鉄骨3階建て、延床面積約1500平方メートル)と、カルテ倉庫(鉄骨平屋建て、同約230平方メートル)を昨年11月末までに建設し、着手した。総事業費は約5億8600万円。

増床分は1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床。このうち6人部屋は重症患者治療用の「高度治療室」(HCU)として使用。増床病棟は4月1日から一般病棟として使われるが、将来的には46床中24床をリハビリ病棟などに活用する計画もある。

式典で小川秋実院長は「ハード面では理想的な状態となったが、これからは医師の確保などのソフト面を充実していきたい。また、上伊那地区の病院とも連携を取り合って、一つの病院として医療に取り組んでいきたい」とあいさつした。 -

伊那市立図書館が3市町村合併記念企画

伊那市立図書館で29日まで、伊那市・高遠町・長谷村の市町村合併記念企画「図書館ウォークラリー」が開かれている。中学生以下を対象とした、館内に隠された合併にかんする問題を解いて楽しむイベント。期間後に答え合わせをして、正解上位者にはイーナちゃんグッズを賞品として送る。

新伊那市についてもっと理解を深めてもらおう竏窒ニ計画された合併記念企画第1弾。壁や本だななどに掲示された問題は、館内1階の児童室内に10問、2階の一般図書室内に5問の計15問。掲示場所が分からないときは、図書館職員が手引きしてくれる。

問題は「新伊那市は県内の中で何番目に広い市になるか」「高遠城址(し)の桜は何という種類か」「長谷村にある大きなダムの名前は何」竏窒ネど。子どもたちには難しい問題が多いため、1階児童図書室入口にヒントが書かれた紙が張り出されている。

解答用紙の受け渡し、回収は児童室カウンターまで。問題の答えは31日、児童室内に掲示。上位10人には伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のクリアファイル、シールなどを送る。

合併記念企画第2弾「おはなしのひろばスペシャル」は25日、午前10時30分から、同図書館1階エントランスホールである。3市町村の読み聞かせボランティアによる、絵本や紙芝居の朗読、手遊びを楽しむ。

27、28日は休館日。午前10時縲恁゚後7時。 -

日本野鳥の会伊那支部、風力発電の予定地で視察を兼ねた観察会

日本野鳥の会伊那支部(星野和美支部長)は19日、風力発電の事業計画がある高遠町の入笠山、芝平地区などで、現地視察を兼ねた探鳥会をした。

同支部は、民間企業が長谷村、高遠町の鹿嶺高原や入笠山で計画している2つの風力発電事業に反対しており、今回は、計画地周辺の実情を把握するための視察を実施。事業計画がある尾根の谷間から入笠山へと上がり、どのような動植物が生息しているかなどを確認した。

案内役を務めた地元山室の自然愛好家・春日光史さんは、さまざまな野生動物が残した痕跡などから、同地は鳥類だけでなく多くの動植物のすみかとなっていると指摘。また、富士見・茅野方面を見渡せる金沢峠は、野鳥が郡境を越えて通過するルートになっており「近隣に風車ができれば巻き込まれる危険性もある」と語った。

風力発電で最も大きな影響を受けると考えられているのが、高速で飛ぶ大型のワシ・タカ類で、これらは風車に衝突して命を落とすことが多いという。入笠山では、ノスリ、ハチクマなどの大型ワシ・タカ類の生息を確認しており、高冷地には絶滅危惧(ぐ)種のクマタカなどがいる可能性もある。

春日さんによると、入笠山での事業計画を進める青木あすなろ建設(本社・東京都)は、候補地の一部の民有地で、部分的な土地買収を進めているという話もあるという。 -

長谷村閉村記念事業でごみ拾いと植樹

長谷村で19日、閉村記念事業「クリーン・キャンペーン」と記念植樹があり、村民は各地区ごと、ごみ拾いなどに励んだ。

長谷村は例年、道路愛護活動として側溝の泥処理などに各地区で取り組んでいるが、今回はそれと同時に、閉村記念事業の一つである「クリーン・キャンペーン」を実施。種類別に分けながらごみ拾いもした=写真。

非持地区(池上栄一区長)は、午前8時に地域住民約100人がスコップを持って集合し、ごみ拾いと側溝の清掃に取り組んだ。

その後、記念植樹も実施。村から配布された桜と楓の苗木、それぞれ5本ずつを同地区内にある駐車場脇など3カ所に植樹した。 -

東部営農支援センターが総会

高遠町と長谷村でつくる「東部営農支援センター」の総会が20日、高遠町小原のJA上伊那東部支所であった=写真。運営委員ら約40人が出席し、伊那市との合併後の組織などについて話し合った。

議事の前に、前会長の伊東義人高遠町長があいさつ。「農業を取り巻く環境は厳しく、農業従事者の高齢化、有害鳥獣被害など多くの課題を抱える。合併に伴った今後の支援センターのあり方についても、東部地区の農業が持続発展できるよう、慎重な協議を願う」とした。

東部営農支援センターは伊那市との市町村合併を機に、同市農業振興センター内の組織「東部地区農業振興推進委員会」として事業展開することを確認した。

新伊那市では現在の伊那市7地区での構成に加え、高遠町・長谷村を包含した計8地区となる。

新組織の東部地区農業振興推進委員会の委員長に、塩原重一さん(上伊那農業協同組合東部地区代表理事)が就任。副委員長2人については、高遠町総合支所長、長谷総合支所長が受け持つことを決めた。 -

高遠町山室~長谷村非持間開通

県が01年度から改良工事を進めていた一般県道芝平高遠線の高遠町山室と長谷村非持間の290メートル工区が完成し15日、現地で開通式があった。

同工区には沢があり、既存道路はそれを避けるために山側へ大きく迂(う)回。幅員も狭く、冬場は凍結するなど交通に支障をきたしていたため、橋梁(筒張沢橋・橋長98メートル)を新設することで解消を図った。完成道路は幅員8メートル(車道6メートル)の2車線で、総事業費は約7億3千万円。

式典には県や両町村の関係者ら約150人が出席。テープカットやくす玉割り、渡り初めなどをして完成を祝った。期成促進同盟会長の伊東義人高遠町長はあいさつで「地域にとって欠くことのできない生活道路。地域振興のいしずえとなり、合併後の地域の活性化につながれば」と期待した。 -

長谷村 ボランティア連絡協が総会

長谷村のボランティア連絡協議会の年一回の総会が12日、村保養センター「仙流荘」であった=写真。今年度事業の報告のほか、正副会長の選出があり、伊那市・高遠町との合併による3市町村の社会福祉協議会合併(10月)までの任期として、加藤二葉会長と伊藤博子副会長が再任した。

村内のボランティアグループ9つなどから約70人が参加。加藤会長はメンバーの一年間の功労に感謝。上伊那ブロックボランティア研修会で災害ボランティアの立ち上げ訓練に参加した教訓として「村にいつ災害が発生するか分からないので、日ごろから心がけて」と呼びかけた。

各ボランティアグループの代表が公園の除草作業、花壇づくり、トイレ清掃などの今年度の活動内容の報告、来年度事業の計画などを話し合った後、メンバー同士の交流を深めるためレクリエーションもあった。 -

宮下村長が中学3年生に講話

長谷村の長谷中学校で10日、宮下市蔵村長が卒業を間近に控えた3年生25人に向けて講話し、「これからの人生は前途洋々としている。理想を掲げ、それに向けて努力してほしい」とメッセージを送った。

宮下村長は両親や家族を大切にしていくことを訴え、「中学生活は思い出の原点であり、友人は財産。心豊かな人間になってほしい」とし、「これから先、失敗することもあるかと思うが、原点に戻り、再出発していくことを考えなければならない。荒れ果てても、その心を直してくれるのが古里。堂々と帰ってきてもらいたい」と語りかけた。

宮下亜由美さん(15)は「いつでも帰ってこれるすてきな村があり、家族や友人を大切にしながらこれからの人生を頑張っていこうと改めて感じることができた」と話していた。

村を巣立つ生徒に古里の大切さを感じてもらおうと、学校側が毎年村長に依頼している。 -

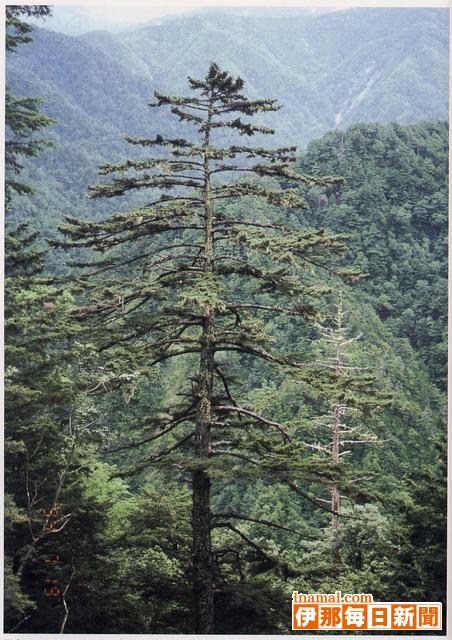

絶滅危惧(ぐ)種・ヒメバラモミ、国有林・村有林で62本確認

中部森林管理局は、南アルプス北西部などに生育する常緑針葉樹・ヒメバラモミ(マツ科、トウヒ属)の保護管理調査事業の今年度報告書をまとめた。

ヒメバラモミは、絶滅の危険性が極めて高い環境省の植物版レッドリスト(00年作成)の絶滅危惧(ぐ)IB類に指定されており、同管理局は昨年度からの6カ年事業で生育個所を把握し、保存や増殖を目指している。

自生のヒメバラモミから穂木を採取して台木に接ぎ木し、その成苗から増殖のための種を採取する採種林や、広く紹介するための見本林を長谷村の国有林に造成する計画。本年度は社団法人林木育種協会に委託し、昨年11月に南アルプス北部地域で、採穂候補木や生育状況などを調査した。

長谷村から大鹿村にかけての国有林、村有林で62本を確認し、それぞれ位置、樹高、胸高直径などを調べた。最大木で樹高45メートル、胸高直径109センチあった。

ヒメバラモミの分布地は南アルプス北西部と八ケ岳南西部のみとされ、自生母樹の総本数が数百本程度と言われている。昨年度は八ケ岳山ろくの4町4村で66本を確認、調査した。

今後は今年秋か、来年度末に採穂する予定という。 -

新市「伊那市」誕生で消防団も新組織に

伊那市消防団は31日、新市誕生と共に新たに発足。高遠町、長谷村の団員を合わせた定員1156人(合併以前と同じ)の新組織となる。幹部は団長1人、副団長4人、分団長19人竏窒ネどが選出される。

新しい制度として、特定の活動や役割のみに参加する機能分団体制を導入。現在の伊那市消防音楽隊を団員に格上げし、団員の少ない長谷地区に地元消防団経験者でつくる「OB分団」(村内の火災のみ出動)を組み入れる。

伊那地区8分団、高遠地区5分団、長谷地区2分団(OB分団含む)の計15分団の構成。各分団名は以前の数字表示から地域名称に変更される。 -

高遠町、長谷村、西春近の3商工会が連携調印

高遠町、長谷村、伊那市西春近の3商工会は9日、合併・統合に向けて来年度から連携するための調印を交わした。

県は商工団体の補助金抑制で、1市町村に1商工団体を原則としている。07年度から小規模事業者数が300未満の商工会に対して補助金を50%削減する方針を示している。

商工団体の統合が確実であれば補助金の減額幅が少なくなる。3商工会の小規模事業者数はそれぞれ高遠町が270、長谷村が90、西春近が220であり、さらに3月31日の新市発足に伴い、1商工会議所3商工会を一組織にするのは容易ではないことから、広域連携して07年度の3商工会の合併、09年度に伊那商工会議所と統合をしたいとしている。

連携で経営改善普及事業を一本化し、各地区の小規模事業者に対して連携して指導する。06年度は町商工会が監事を務める。また、07年度の3商工会合併に向けて、各商工会の事業内容や会費が異なるため、委員会を月1回開いて調整していく。

式は高遠町商工会館で開き、3商工会の職員や関係者約50人が出席。町商工会の森本光洋会長は「3商工会の連携により、それぞれが肩を組み、良いところを吸収して、会員の信頼を得ていきたい」とあいさつした。 -

食、体操、講演、表彰…「健康」を考えるまつり

長谷村の健康まつりが4日、非持のまちづくり拠点施設「気の里ヘルスセンター栃の木」であった。子どもからお年寄りまで多くの村民が訪れ、健康測定やヘルシー料理の試食、講演会などを通じて、健康について考えた。

チューブを使った健康体操では、いすに座ったまま足にかけたチューブを引っ張ったりするなどして肩こりや腰痛を予防・解消する運動をした。

薬草研究会と食文化研究会による健康料理などの試食もあり、糖尿病予防になるといわれるヤーコンや体内に滞留した汚水物を排出するはと麦などの健康茶、大豆を使ったまめどうふや凍み大根の煮物といった料理が並んだ。食文化研究会は「食文化が変わり始めているが、若い人たちにきちんと昔からの料理を残していきたい」と話していた。

むし歯ゼロと献血功労者の表彰、栄養相談やお灸(きゅう)体験などもあったほか、村鍼灸(しんきゅう)施療所の酒井さや香さんが「健康のツボ!」、美和診療所副所長の清水正之さんが「これからの長谷の健康づくり」と題して講演した。

252/(水)