-

保育園2園制含めて検討

宮田村の清水靖夫村長は13日の村議会一般質問で、中央保育園の耐震改修の見通しに関連して「(村保育園の)2園体制も含め検討しなければならない」と述べた。村教育委員会は「選択肢の一つとして視野に入れながら、今後議論を深めていく」と説明する。

村が運営する保育園は3園体制だが、築31年と老朽化が進む中央保育園の現状など踏まえて、05年度に策定した村の集中改革プランは2園体制の検討を盛り込んでいる。

その後の議論は深まっていないが、中央保育園は96年度の耐震診断で補強の必要性も示されており、村教委は「改修にしても費用がかかる。避けて通れない課題で、保護者ら関係者も交えながら検討していきたい」と見解を示す。

この日の一般質問で清水村長は、先月大田切地区で供用開始した県単農道沿線の土地利用についても答え、「駒ケ根インターに近い地理的優位性から企業誘致も考えられる。村の土地利用計画など整合性を図りながら検討したい」と述べた。 -

小田切さんに知事表彰

宮田村議会議員の小田切敏明さん(63)=南割区=が、地方自治功労で知事表彰を受けた。1976(昭和51)年の同村議選に初当選以来、現在まで9期務め、村の発展、自立に寄せた多大な功績が認められた。「良い村にしようと、がむしゃらにやってきた30年。多くの皆さんの支えがあればこそ」と話す。

6日に県庁で表彰式があり、11日に開会した村議会6月定例会冒頭で受賞を報告した。

「着実に村は発展して今は自立の道を進むが、住民がみんなで育んできたからこそ」と小田切さん。

今後も暮らしや福祉の部分に目を配っていきたいと話した。

同表彰は全県で90人が受賞。上伊那地方からは小田切さんのほか、地方自治功労で小林伸陽県議(箕輪町)、伊東義人前高遠町長(伊那市)、宮下市蔵前長谷村長(同)、体育功労で県弓道連盟会長の山川茂樹さん(同)、山岳遭難救助功労で南アルプス北部山岳遭難救助隊長の西村和美さん(同)が受けた。 -

観光振興で村としての行動計画も

住民有志らによる研究会で検討が進む宮田村西山山麓の観光活性化策について12日、清水靖夫村長は研究会の最終報告を受けた後に村としての行動計画をつくり対応していく考えを明らかにした。村議会6月定例会一般質問で答弁。JR宮田駅前周辺の中心市街地活性化についても答え、住民との意思疎通を図って専門的な研究も深めたいと示した。一部区間が中止状態のまま大田切地区に開通した県単農道については「中止区間の整備は必要」との認識を示した。

観光誘客の道を探る西山山麓と、暮らしや福祉の面で重視される宮田駅前は、住民も巻きこみながら振興策が模索される点で共通する。

この日の一般質問答弁で清水村長は西山山麓について、実際に行動に移す実行組織が立ちあがれば可能な範囲内で協力すると説明。

村施設の利活用も含めた支援のあり方を考えているとも示した。

希少な動物保護の観点から広域農道西側331メートル区間が中止となった大田切地区県単農道については、新たな補助事業の研究を含め当初の計画通りルートがつながるよう要望など継続すると説明。

中止の原因となったオオタカの営巣については、事業化に向けては再度調査、確認する必要性があるとの認識も示した。

定例会一般質問は3月の改選後初めて。この日は2人の新人議員も質問に立った。13日も午前9時から行う。 -

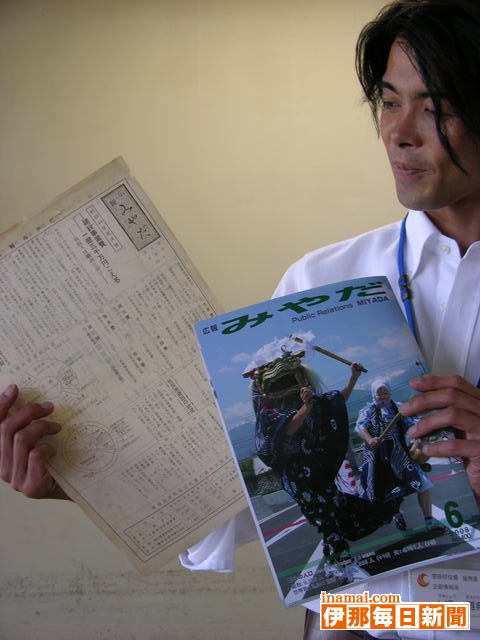

広報みやだ400号、紙面刷新さらに充実

宮田村の広報紙「広報みやだ」が13日配布の6月号で、400号の節目を迎えた。1970(昭和45)年10月の創刊から足かけ38年。時代の移りかわりとともに内容や体裁も変わってきたが、村内全戸に配り必要な情報を届けてきた。6月号からは紙面を大幅に刷新。情報を一方的に伝えるだけでなく、村の出来事や村民の声を紹介するコーナーも新設し「問題提起もしていけたら」と村の担当者は意気込む。

創刊号は1枚の紙の裏表を使った2ページ仕立て。1974(昭和49)年5月号からは現在のように冊子で毎月発行の形となった。

今までは編集を印刷とともに外注していたが、今年の4月号からは村総務課企画情報係の担当者が自主編集。コストを減らすなかで、毎号カラー化、ページ数増を実現して紙面改革が始まった。

増えたページの活用も含め紙面内容に知恵を絞るのが担当の上條雅典さん。「多くの村民の皆さんが登場でき、まずは手にとってもらえる広報にしたい」。

記念すべき6月号の巻頭を飾るのは、豪雨災害を乗り越えて2年ぶり再開の宮田高原特集。

「そうだ!宮田高原に行こう」の見出しも踊り、写真をふんだんに盛りこんだ。

ビジュアル的に興味をひきつける一方、同高原の観光振興の現状を掲載。関係者の声もまじえ、読み物としての充実ぶりも目立つ。

「次のページをめくってもらえる。そんな紙面にしていきたいですね」。上條さんの声が弾んだ。 -

「夢ぽっけ歌謡教室」教室寄付

伊那市、駒ケ根市、南箕輪村などで7教室を開く「夢ぽっけ歌謡教室」(久保田陽子代表、宮田村)は12日、発足20周年を記念して伊那市に10万円を寄付した。師範の久保田代表と、教室の生徒らでつくる後援会の会員6人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に寄付金を手渡した。

久保田さんは「20周年記念の発表会には多くの人に来てもらい、身に余るご祝儀をいただいた。感謝の気持ちとしてその一部を寄付したい。ボランティアで市内の老人ホームなどの施設に慰問に行くととても喜ばれるので、できれば社会福祉に使ってほしい」と述べた。

20周年記念発表会は6月1日に高遠さくホテルで開かれた。小坂市長も夫妻で出席し、祝辞を述べた。

「夢ぽっけ歌謡教室」は久保田さんが伊那市荒井の実家で20年前に始めた。徐々に生徒数が増え、現在約80人が在籍。久保田さんは3年前、腎臓病で倒れたが、生徒らの励ましもあってその後教室を再開している。 -

地域エネルギービジョン策定へ

宮田村は今年度、地域エネルギービジョンを策定し、自然エネルギーの積極的活用、導入促進や住民の意識啓もうなどを進める。関連予算770万円を11日開会の村議会6月定例会に上程した。

同事業は独立行政法人・新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)の100%補助で行うもの。

策定委員会を8月にも設置する予定。専門のコンサルタントの調査など入れて、地域特性にあったエネルギーを掘り起こし、村民の知識や意識も高める。

村の担当者は「太陽光や水力、バイオマスと様々なエネルギーが注目されている。活用できるものを探りながら、地域として理解を深めていきたい」と説明する。 -

一度は減額の税収が・ス復活・ス

徴収率低下を懸念していったんは3月村議会で2500万円の減額補正した宮田村の07年度の村税収入が、予想以上の伸びを示し逆に3660万円を専決処分で予算に増額補正したことが11日、村議会6月定例会への報告で明らかになった。地方交付税の伸びなど重なり、村の貯金にあたる財政調整基金に1億9500万円を積み立て。同基金残高は07年度末現在5億300万円で、前年同期に比べ1億2900万円増えた。清水靖夫村長は収納対策の効果などもあげ「厳しい財政を前面に出し取り組んだ成果」と説明する。

厳しい見込みが結果的には好転した格好だが、法人村民税は減少し始めており税収は将来的にも不安定な要素を抱えたまま。

本年度から始まった小学校の耐震補強工事に続き、中学校や役場庁舎などの公共施設も事業の必要性に迫られているほか、老朽施設の改修なども今後予想される。

清水村長は「今後も厳しく、決して楽観できるものではない。必要な部分について大胆な予算措置を講じたい」と議会に説明した。 -

エコシャンプーで環境推進に一役

宮田村町三区の美容室スピックサロン駒ケ原店は5月に、従来品よりも節水できる環境にやさしいシャンプーを提供する「エコシャンキャンペーン」を展開。客に意識の啓もうを図りながら、売り上げの3万円を環境推進活動にと同村へ寄付した。経営するアトリエシミズの清水光枝社長、清水博行同店長は「少しでも多くの人に環境について考えてもらうきっかけになれば」と話した。

2人は11日に村役場を訪れ、清水靖夫村長にキャンペーンの取り組みを報告。「マイバックの普及など環境推進に役立てて」と、売り上げを手渡した。

今回用いたシャンプーは本来、首に負担をかけず頭皮にもやさしいとして開発されたもの。使用する水の量を最小限にできる特徴があり、清水店長は中越地震の時に被災地でシャンプーボランティアをした実績もある。

そのような経験から「エコシャンプーとして環境面の取り組みにもなるのでは」と同店が独自に着眼。

売り上げは地元の環境推進に役立てることを念頭に、5月の約20日間を特別価格のキャンペーンで提供した。

「我々の業界も環境は避けて通れない。地域とともに意識を高め、協力していきたい」と清水社長ら。

排水などが課題のパーマの環境対策にも乗り出しており「温暖化の中でドライヤーのことなども考えたい」と話す。 -

東保育園交通安全教室

宮田村東保育園は6日、交通安全教室を開いた。保護者会の主催で、佐川急便が社会貢献の一環として行う出前講座を活用。横断歩道の正しい渡り方など学び、園児たちが仲良く意識を高めた。

佐川急便伊那店の従業員が講師となり、交通のプロの視点から正しいルールを子どもたちに伝授。

園庭に設置した模擬の横断歩道を使って、実際に園児一人ひとりが正しい渡り方を体験した。

「右見て左見て、さらに右見て・・」。大きく手をあげて渡る子どもたち。

さらに運送トラックを用いて車のまわりには危険がいっぱい潜んでいることも学んだ。

保護者会交通安全係の安田優子さんは「普段も保護者が教えているはずだが、仲間と一緒にやることで気を付けなければという意識が子どもたちに高まると思う」と話した。 -

宮田大昭クラブ・スお父さんの甲子園・スに今年も、15回目の夏熱く

宮田村の中高年世代でつくる野球チーム「宮田大昭クラブ」は7、8日、上田市などで開かれた全日本生涯野球大会に出場した。3年ぶりの優勝は逃したが、遠征した15人全員が出場。・ス球友・スともに熱い戦いを繰り広げた。

「お父さんの甲子園」とも呼ばれ、20回目を迎えた同大会。全国各地173チームにまじって、大昭クラブも15回目の出場となった。

50歳以上の部門で、望月マスターズ(長野)、遠州クラブ(静岡)、松阪OBクラブ(三重)と対戦。

3勝全勝すると優勝だったが、惜しくも力負け。2005年大会以来の金星とはいかなかったが、最高齢70代の選手たちもハツラツプレーで沸かせた。 -

ティービーエムが村に100万円寄付、小学校などにプロジェクター購入

伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に新工場が完成した発電用タービンブレードなど製造のティービーエム(山田益社長)は10日、本社がある宮田村に100万円を寄付した。宮田小学校と村民会館にプロジェクター各1台購入し、善意は教育振興に使われる。

山田社長らが役場を訪問。清水靖夫村長に目録を手渡し「多いに活用してもらえれば」と話した。

プロジェクターは画像などを大画面に再生する機器で、今回の寄付で導入したのは高照度の最新機種。

清水村長は「子どもたちをはじめ村の教育に活用でき本当にありがたい」と感謝した。 -

エコアクション学ぶセミナーに23事業所参加

宮田村と村商工会は9日、中小企業を主な対象にした環境経営システム「エコアクション21」の認証取得推進を図ろうと、初の合同セミナーを役場で開いた。村を含め製造業や建設業など村内23事業所が参加。審査に携わる専門家から制度の仕組みや取り組み方法の説明を受け、先行導入する村内の製造業者から経緯や課題など聞いた。村は「環境保全は避けて通れない課題。行動に移すきっかけにしたい」と期待する。

エコアクションは環境省が策定し、ISO14001などに比べて初期投資や維持コストが抑えられる。

村は地球的環境配慮の面から推進を重点施策に掲げるが、商工会工業部会に実施したアンケート調査では、取得に関心がある一方で制度そのものの理解が図られていない現状も浮き彫りになった。

セミナーでは審査人の丸田安尉さん=伊那市=が、制度の概略やメリット、費用面を含めた認証登録までの流れを解説。

村内で唯一、認証登録を受けるキョーシン精工(新田区)の長崎紀夫社長は、環境が社会的な要件となり導入したことを説明し、取り組み状況にふれた。

会場ではエコアクションの地域事務局を務める県産業環境保全協会の職員も加わり、個別相談にも応じた。

村などは今後、取得希望の事業者が複数あれば集団コンサルティングなども活用して推進を図りたい考え。

住民福祉課の担当者は「単独では難しくても数社が集まれば負担も減らせ情報交換もできる。一緒に取り組んでいければ」と話す。 -

08年度春季スポーツ大会、

生涯スポーツ人口の増加と体力向上、地域づくりを目指す宮田村の「08年度春季スポーツ大会」が8日、宮田球場など4会場であった。ソフトボール、バレーボールに新たにグランドゴルフ、フットサルを加え、4種目の各区対抗で優勝を目指した。

結果は次の通り

◇ソフトボール(宮田球場)▽優勝=新田(2)北割(3)町3、南割

◇バレーボール(農業者トレーニングセンター)▽優勝=大田切(2)町3(3)新田、大久保

◇グランドゴルフ(中央グランド)▽優勝=大久保(2)大原(3)北割・つつじ

◇フットサル(つつじが丘グランド)▽Aリーグ1位=新田▽Bリーグ1位=町3 -

ビオトープ作業

)

宮田村の自然を呼び戻す会(加藤一彦会長)は8日、会員ら20人が参加し、南割の休耕田に整備したビオトープでゾーンの区分作業に精を出した。

約15アールのビオトープは「スイレン」「メダカ」「金魚、フナ、ドジョウ」「稚魚の養殖場」の4ゾーンに分け、木製の境界杭を打ち、網を張り、アヤメやショウブなど、水辺の植物を植栽した。

ビオトープで育てた金魚は8月の村商工会の「夏の夜店」で販売し、活動資金を得るほか、9月には村内の園児らをドジョウつかみやメダカ取りに招待している。 -

悪質落書き、子どもたちの想いふみにじる

宮田村役場近くの国道153号を横切る地下歩道で5日朝、側壁にスプレー塗料で落書きされているのが見つかった。5月末にも同様の落書きがあり、管理する県は悪質と判断し6日、駒ケ根署に被害届を提出。落書きされた近くには、地元の宮田小学校児童が描いた絵なども飾ってあり、関係者は「子どもたちの想いもふみにじる行為」と憤っている。

5日に見つかった落書きは、先月28日と同じ赤色の塗料。稚拙な印象も強く、同一人物の可能性も高い。

地下歩道には2001(平成13)年度の宮田小卒業生が絵を飾り、以来快適に通行してほしいという願いは後輩の子どもたちにも受け継がれてきた。

絵などに落書きはされなかったが、県伊那建設事務所の竹村喜由管理係長は「このような行為に子どもたちも悲しむ。せっかくきれいにしようと取り組んでくれているのに」と絶句する。 -

宮田小3年2組、今年もツバメを観察

宮田村宮田小学校3年2組は今年も、村内に飛来して巣づくりしたツバメの調査を行っている。学校近くの軒先で観察を続けており、「あっヒナがいた」と歓声が飛んだ。

同学級は1年生の時からエサ場を校内に設けるなど野鳥に親しんでおり、昨年はツバメも観察。

「今年もヒナを見たい」と子どもたちから声があがり、巣を探すことに。学校のすぐそばに発見し、先月末から通う日々が始まった。

「なかなか動かないね」「本当にヒナいるのかな」と双眼鏡をのぞきこむ子どもたち。

「いたよ、いた」「どこどこ」。さっそくスケッチブックに様子を書きこむ姿も。ヒナが巣立つまで観察は続ける予定だ。 -

インドネシアの若者が祇園祭阿波踊りに参加

伝統ある宮田村津島神社祇園祭を華麗に彩る「阿波踊り信州みやだ連」に、同村内の企業で研修しているインドネシアの20代男性4人が参加している。7月19日の本番にむけて、地元の人たちとふれあいも深めながら練習を続けている。

3年目の参加となるスプリ・ヨノさんが、同じ職場のアグス・ヒダヤドさん、ファフル・ロジさん、ヘルディアナ・ムフラムさんに声をかけ一緒に踊ることに。

みやだ連のメンバーとともに、5月末から週1回の練習に励んでいる。

先輩が踊っているの見たのが阿波踊りとの出会いだったというスプリ・ヨノさん。「日本の文化を知るきっかけにもなった。今年もみんなで一緒に踊りたいと思って」。

研修を終えるため今年が最後の祇園祭となるが「子どもたちも元気に踊っている。難しいけど、本当に楽しい」と汗を流す。

指導する小木曽広子副連長は「みんな飲み込みも早く、すじもいい。連の子どもたちも大喜びで、仲良くやってますよ」と話した。 -

宮田中生徒が、学校のシンボル梅を収獲

宮田村宮田中学校は5日、校内に植えてある52本の梅の収獲を行った。学級ごとに、日ごろから管理するそれぞれの木に分かれて作業。代々の先輩が受け継いできた伝統も感じながら、大地の恵みに歓声が沸いた。

同校のシンボル・ス梅並木・ス。1975(昭和50)年に、当時の生徒たちが5カ月の準備を経て竜峡小梅を中心に植樹した。

以来、各学級と緑化委員会が丹精込めて育てあげ、毎年6月には収獲の喜びを味わっている。

この日も、生徒たちが緑に輝く小梅を丁寧にもぎ取り。昨年よりも20キロ多い293・3キロを収獲した。

校内では収獲量の予想クイズを行うなど、別の楽しみも盛り込んでにぎやかに。

梅は学校の給食に使うほか、一部は販売。地域のお世話になった人たちにも配る。 -

宮田高原牧場2年ぶり再開

一昨年7月の豪雨災害の影響で閉鎖を余儀なくされた宮田村宮田高原牧場は5日、2年ぶりに再開して8頭の牛が入牧した。標高1650メートルの高原に広がる7・5ヘクタールの涼しい牧草地に、夏場の4カ月間放牧する。頭数は閉鎖前を下回り、飼育農家減少などで将来的な見通しも厳しいが、運営する村の産業建設課は「高原の環境維持や観光面でも牧場は欠かせない」と存続したい意向を示す。

「牧草の状態を心配したが大丈夫。元気に育ってもらえれば」と村農政係の担当者。

8頭の牛はいずれも2歳までの子牛で、駒ケ根市と箕輪町の飼育農家5戸が託したもの。うち7頭はメスで、成長して乳牛となる。

約70年の歴史を誇る同牧場はかつて、村内農家の牛も含め30頭以上の放牧があったというが、近年は頭打ち。3年前は16頭、閉鎖前の2年前は9頭にまで減った。

採算ベースにするには20頭ほどを確保しないと難しく、存廃の論議対象にもあがる。

平沢正典村産業建設課長は「放牧だけを考えると厳しいが、高原全体の観光もとらえて考えたい。のどかな牧歌的な雰囲気は残したいのだが」と話す。

一昨年の豪雨で、唯一通じる寺沢林道の崩落により閉鎖が続いた宮田高原。7月からはキャンプ場も本格オープンし、災害を乗り越えて新たなシーズンが始まった。 -

宮田村農業委員選挙7月1日告示、同6日投開票で

宮田村選挙管理委員会は4日、村農業委員選挙の日程を7月1日告示、同6日投開票と決めた。

委員定数は12人でそのうち団体と議会推薦を除く選挙による定数は8人。前回3年前は定数削減したが、今回変更はない。

立候補予定者説明会は20日午後7時から。26日に届出書類の事前審査を行う。

4月1日現在の基準を満たした選挙人名簿登録者数は768人。同選挙は無投票が続いている。 -

名水地ビール「伊勢滝の風」仕込み始まる

宮田村の酒販店7店が共同企画した名水地ビール「伊勢滝の風」の仕込み作業は3日、同村新田区の南信州ビールで行った。2年ぶりの復活に向けて準備は順調。採水したばかりの中央アルプス山系の名水を用いて約1000リットルを限定醸造し、7月初旬に発売する。

麦芽を名水に入れて麦汁に。酵母を入れて発酵させ、タンクで3週間ほど寝かせる。

企画した村酒販店活性化委員会の細田健一委員長は「いよいよっていう感じだね」と、作業に立ち会った。

「伊勢滝の風」は、標高1900メートルにある村内で評判の湧水を使用。昨年は一昨年の豪雨災害の影響が残り、採水ができず販売を断念した。

3シーズン目の採水作業は2日に行い、酒販店に加えて村民有志でつくる村おこし実行委員会なども協力した。

発売開始は7店のみで7月4日ころを予定し、330ミリリットル瓶で500円。夕陽をイメージした赤味がかかった金色のビールが、愛飲者ののどを潤す。

問い合わせなどは入田細田酒店(85・2105)まで。 -

ど根性ザクラすくすくと

宮田村町二区の中心商店街仲町モールの歩道アスファルトのすき間から、一本の木が育っている。サクラとみられるが、近所の一部の人たちは「ど根性ザクラ」とネーミング。葉も青々と元気で「いつかは花も咲くのかな」と見守っている。

このサクラがあるのは、小田切時計店前の歩道。交通標識と寄り添うように伸びて、高さは1メートル50センチほどに。

「知らないうちに、こんなに育った。数年にはなったと思うよ」と同店主の小田切康一さん。

「誰も植えていないのに。標識を設置した時に、一緒にどこからか飛んできた種でも混ざったのかねぇ?」と、首をかしげる。

付近の通行に支障が出ない程度に芽を切ったり手を入れているが、花は今までに咲いたことがないという。

「せっかく育ったのだから。街路樹のひとつになればとも思うね」。地域の人たちのやさしさにも見守られ、葉の青さも心なしか増してみえた。 -

駅前にホタルの乱舞を

宮田村のJR宮田駅前広場「輪苑」のせせらぎに、ホタルを舞わせたいと、広場の整備に取り組む住民有志らの地道な活動が続いている。昨年放流したホタルが育つ過程でエサとなるカワニナが着実に根づき始めており、数年後の光の乱舞に期待は高まるばかりだ。

きっかけは荒廃状態だった駅前を、花壇が連なる憩いの広場に再生させた周辺住民でつくる「一輪の会」。

井戸を掘りせせらぎも設けたことにより、ホタル生息も条件的には可能に。

昨年、ホタルの復活に実績がある「自然を呼び戻す会」がカワニナを放流し、両グループは地域と一緒になってさらに駅前の環境整備を進めている。

「カワニナも棲みつき、期待が持てるかもしれない」と呼び戻す会の加藤一彦会長。

車窓からのぞくホタルの光に夢は広がるばかりだが、一輪の会の小沢常明会長は「駅前の環境を良くしようと、輪は広がるばかり。ホタルが舞ったら最高だね」と、仲間とともに作業に汗した。 -

公用車をボランティアでピッカピカに

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」は31日、利用する機会が多い村の公用車をボランティアで洗車した。協力して作業する姿に、村の担当者は「本当にありがたい」と目を細めた。

水洗いでせっせと作業。車体をきれいにみがきあげ、汚れを落とした。

「普段なかなか洗車する機会がなくて」と村住民福祉課の女性職員。車内の清掃も進み、ピッカピカに生まれ変わった。

洗車ボランティアは4年前から継続。メンバーの酒井保美さんは「いつもはボランティアを受ける身だが、このような機会を通じて感謝の気持ちを伝えていければ」と話していた。 -

宮田小2年4組がサツマイモ栽培

宮田村宮田小学校2年4組は今年度、村内農家の協力も得ながらサツマイモの栽培に取り組んでいる。村学校給食を育てる会の後藤寛さんの指導で苗を植え、成長に期待を寄せた。

苗植えするために、石拾いをして土を耕すなど準備してきた子どもたち。

この日は、保温や雑草対策の効果がある「マルチ」と呼ばれる黒いビニールシートを土のうえにかぶせ、作業を進めた。

前日降った土の感触に「やわらかい」と歓声も。「結構大変だ」と言いながらも、大地を踏みしめて心地良い汗を流していた。 -

夏まつり夜開催に慎重意見

18回目を迎える宮田村のみやだ夏まつり(7月20日)に向けて2日、実行委員会が開かれた。村の若者でつくる「おまつり青年隊」が初めての夜開催を提案したが、区長や学校側などからは、子どもたちの参加や防犯上の観点などを考慮するなかで「もう少し時間を早めるべき」と慎重な意見が出された。まつりの企画立案に携わる青年隊と事務局の村商工観光係は、時間帯も含め改めて検討し、次回の実行委員会に再提案する。

従来の夏まつりは昼間に開いてきたが、青年隊は活性化も図ろうと、午後5時半開始を提案。会場も県道から中央グラウンドに移し、花火や屋台なども計画するなかで「祭りムードを盛り上げ、より一体感を出したい」と説明した。

実行委員会の議論では、終了時間が8時過ぎになることを懸念する声が。前日の祇園祭も夜間に行われることから「2日連続で夜に及ぶのはリスクも大きい」と指摘もあった。

「1時間繰り上げるべき」「みんなが無理なく参加できるのが大前提」という意見もあったが、なかには「1回夜にやってみて様子をみては」とする声もあった。

この日は結論に至らず、6月18日前後に開く2回目の実行委員会で再度検討を深める。 -

エコアクションセミナー9日に

宮田村と村商工会は9日午後1時半から、環境経営システム「エコアクション21」についてのセミナーを役場で開く。村は今年度の重点施策に環境配慮の面からエコアクションの推進も盛り込んでおり、企業、事業所単位の意識醸成を重視。負担軽減を図りながら、潜在的な掘り起こしも進めようと参加事業所を募っている。

ISO14001などに比べ、中小企業にも取り組みやすい環境経営システムだが、宮田村内で認証登録を受けているのは現在までにキョーシン精工の1社のみ。

村が商工会工業部会に実施したアンケート調査では、取得に関心を持つ企業が多い反面、制度そのものについて理解が図られていない現状も浮き彫りになった。

セミナーでは審査担当者が認証登録の概要やISOとの違い、取得手続き、費用面などを解説。希望者に対して個別相談も行うほか、キョーシン精工の長崎紀夫社長が取り組んだ経過など事例発表も行う。

「環境保全は経営の効率化にもつながる。このような機会を通じて制度の理解を深め、地球的な環境問題に官民一体となり取り組んでいきたい」と、村の担当者は参加を呼びかけている。

締め切りは4日。問い合わせは村住民生活係85・5861へ。 -

夏山ひかえてヘリ荷揚げ

夏山シーズンを控え中央アルプス駒ケ岳にある3つの山小屋(山荘)へ物資をヘリコプターで運ぶ・ス荷揚げ・ス作業が2、3日、行われている。

ふもとの宮田村黒川平のヘリポートから荷揚げし、ヘリが往復。食糧や燃料など1回に1・4トンほどの荷物を山小屋へと運んだ。

3つの山小屋は同村観光開発が運営。吉川覚支配人は「運搬する物資の量は例年並み」と話した。

2日は昼ころからガスが広がり始めたが、天候の様子を見ながら計6便を運行。3日も5便ほどを予定している。 -

エコアクションのセミナー9日に

宮田村と村商工会は9日午後1時半から、環境経営システム「エコアクション21」についてのセミナーを役場で開く。村は今年度の重点施策に環境配慮の面からエコアクションの推進も盛り込んでおり、企業、事業所単位の意識醸成を重視。負担軽減を図りながら、潜在的な掘り起こしも進めようと参加事業所を募っている。

ISO14001などに比べ、中小企業にも取り組みやすい環境経営システムだが、宮田村内で認証登録を受けているのは現在までにキョーシン精工の1社のみ。

村が商工会工業部会に実施したアンケート調査では、取得に関心を持つ企業が多い反面、制度そのものについて理解が図られていない現状も浮き彫りになった。

セミナーでは審査担当者が認証登録の概要やISOとの違い、取得手続き、費用面などを解説。希望者に対して個別相談も行うほか、キョーシン精工の長崎紀夫社長が取り組んだ経過など事例発表も行う。

「環境保全は経営の効率化にもつながる。このような機会を通じて制度の理解を深め、地球的な環境問題に官民一体となり取り組んでいきたい」と、村の担当者は参加を呼びかけている。

締め切りは4日。問い合わせは村住民生活係85・5861へ。 -

名水地ビール「伊勢滝の風」2年ぶりに復活へ、標高1900メートルで採水作業

宮田村の標高1900メートルに達する山奥にひっそりと湧く中央アルプスの名水を使った地ビール「伊勢滝の風」が7月、2年ぶりに復活する。村内の酒販店7店が企画販売し、地元の南信州ビールが醸造協力、村観光協会と村おこし実行委員会も支援。2日は8人が参加して現地で採水作業を行い、約1600リットルをバケツリレーで汲み上げた。往復の道のりで約2時間、採水も労力を要したが「村の大切な資源を活かすことに意義がある」と完成を心待ちにした。

「伊勢滝の風」は05年に夏季限定で醸造を始めたが、昨年は06年夏の豪雨災害の影響で採水ができず販売できなかった。

2年ぶり、3シーズン目となるが、企画する村酒販店活性化委員会の細田健一委員長は「飲みやすく好評。多くの人の協力で復活できて楽しみ」と期待を寄せる。

この日の採水作業は一般車両は通行できない林道を、許可車にひたすら揺られて伊勢滝近くの現地に到着。

コンコンと湧き出る水を人かい戦術で汲みあげ、トラックに乗せた。

超軟水が特徴で、南信州ビールの竹平考輝さんは「不純物がなく透明度も高い。非常にすっきりとしたビールができる」と太鼓判。

価格は以前と同じ330ミリリットル瓶500円で3千本の限定醸造。7月上旬から村内7店のみで販売する。

問い合わせなどは入田細田酒店85・2105まで。

2412/(水)