-

全国高校ラグビー出場報告

12月27日に開幕する全国高校ラグビー大会に出場する箕輪町出身の選手2人が26日平澤豊満箕輪町長に出場の挨拶をしました。

全国高校ラグビー大会に出場するのは岡谷工業高校2年の井澤治樹君と丸山大輝君です。

2人は中学時代、野球部に所属していて、高校からラグビーを始めたということです。

岡谷工業は飯田高校を15対14で破り2年ぶりの花園出場を決めました。

平澤町長は「町民も応援している。ぜひ頑張ってきてください」と話していました。

組み合わせ12月1日に決まることになっています。 -

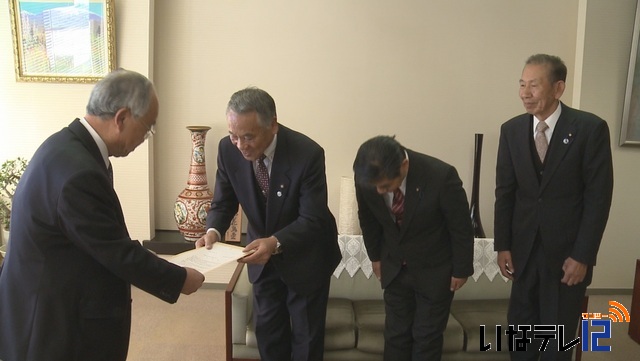

保育料引き下げ審議会に諮問

箕輪町の平澤豊満町長は、来年度の保育料の見直しについて26日、箕輪町保育園運営審議会に諮問しました。

26日は、箕輪町役場で第2回目の審議会が開かれ、平澤豊満箕輪町長に保育料引き下げ案を審議会に諮問しました。

現在、町では所得税などを基準に9階層に分け、各世帯の保育料を決めています。

案によると引き下げ幅は月額500円から4,000円としています。

2階層の3歳以上と7階層から9階層の3歳未満以外はすべての階層で引き下げとなります。

また、所得税が27万2,500円以上の9階層を上限としている現行から所得税が41万3,000円以上の10階層を新たに設けます。

昨年度、町全体の保育園運営費はおよそ7億2千万円。

そのうち保護者は3割にあたるおよそ2億1千万円を負担しています。

審議会では年内には町長に検討結果を答申したいとしています。 -

宮坂組 3か所に太陽光発電設置

南箕輪村に本社を置く建設会社宮坂組は、グループ会社が運営する箕輪町の複合型福祉施設ケアセンターふれあいの里など3か所に太陽光発電システムを設置します。

このうち、ケアセンターふれあいの里では27日から発電が始まり、システムについての説明会が現地で開かれました。

太陽光発電システムが設置されるのは、ケアセンターふれあいの里の他、南みのわふれあいの里、宮坂組の倉庫のあわせて3か所です。

設置にかかる費用は3か所あわせておよそ5,000万円で、1年間の電力量は、およそ12万キロワットアワーです。

これは4人家族の一般家庭30戸分の電力を賄うことができるということです。

発電した電力は中部電力に全て売電するということで、年間およそ600万円を見込んでいます。

宮坂組では「公共事業が減る中、他の事業で業績をあげられるよう取り組んでいきたい」と話します。

発電は、設置が完了次第順次行っていくということです。 -

箕輪町議会 伊那松島駅無人化阻止を

箕輪町議会は、JR伊那松島駅の無人化計画に反対し、駅舎周辺の利活用について検討するよう27日平澤豊満町長に要請しました。

下原甲子人副議長らが要請書を平澤町長に手渡しました

た。

要請書では、飯田線は、沿線住民の大事な生活路線であり、中学生や高校生にとっては主要な通学手段で、高齢者などの交通弱者にとっても欠く事のできない移動手段だとして、無人化に強力に反対すること、県や上下伊那の広域連合と連携し取り組むこと、駅舎とその周辺のJRが所有する土地の利活用の方策を検討すること、町民との協同も視野に入れ、無人化しない努力をすることを求めています。

これを受け平澤町長は、「JR東海の合理化は、しかたがない部分もあるが、地域のために駅舎や周辺土地の無償開放をJR側に求めていきたい」と話しました。 -

ふれあい昔の遊び

子ども達と地域の人たちが昔ながらの遊びを通じてふれあう「ふれあい昔の遊び」が25日箕輪町の木下公民館で行われました。

25日は150人ほどが参加し、メンコや折り紙など、昔ながらの遊びで楽しみました。

ふれあい昔の遊びは、子ども達に昔ながらの遊びを伝え、地域の人とふれあいの場を持ってもらおうと木下区青少年健全育成会などが毎年行っているものです。

調理室では昔のおやつ「やしょうま」を作りました。

やしょうまは、米の粉と砂糖をこねたおやつです。

食紅で色を付けたものを細長く伸ばし、順番に並べて模様をつくります。

ある子どもは、「綺麗な模様ができてすごいと思った。和菓子みたいな味でおいしかった」と話していました。 -

守屋さん復活 伊那6年ぶり優勝

今年60回の節目となった上伊那郡縦断駅伝競走大会が25日行われ、伊那が6年ぶり7回目の優勝を果たしました。

大会には、上伊那8市町村からオープン参加も含め16チームが参加し、初冬の伊那路を駆け抜けました。

午前9時、駒ヶ根市役所をスタートし、竜東地域を北上、ゴールとなる辰野町役場までの6区間、38.1キロを6人でタスキをつなぎました。

伊那は、2時間9分55秒で6年ぶり7回目の優勝、2位は、駒ヶ根で2時間12分16秒、3位は、飯島で2時間16分30秒でした。

今回の上伊那縦断駅伝競走大会は、一つの復活劇がありました。

伊那チームで6区を走りアンカーでゴールした守屋智春さんは、2年ぶりのレースに興奮気味でした。

大会を4日後に控えた21日、伊那市陸上競技場には、もくもくと練習に励む守屋さんの姿がありました。

53歳の守屋さんは、伊那チームの中核メンバーとして毎年走っていましたが、右ひざのけがで去年は出場できませんでした。

今年4月に手術をし、7月から本格的に走り始めました。

今日最終区の6区をアンカーとして走った守屋さんは、トップでタスキを受け取るとそのままゴールへ。

これまで5連覇していた駒ヶ根を破り、6年ぶりとなる伊那チーム優勝に貢献しました。

2年ぶりの実戦に手ごたえを感じたようです。 -

長野県ミニバス選手権大会1日目

長野県ミニバスケットボール選手権大会が、24日から伊那市の勤労者福祉センター体育館で始まり、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3チームが25日の準決勝に駒を進めました。

大会には県内各地区の予選を通過した男女32チームが出場しました。

大会はトーナメント方式で行われ、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは男女6チームが出場しました。

このうち伊那市のダイヤモンドツインズ女子は1回戦、長野湯谷と対戦し、50対5で勝利しました。

この日の試合の結果、女子の伊那ダイヤモンドツインズと箕輪健全、男子の伊那ダイヤモンドツインズが、25日行われる準決勝に駒を進めました。

この大会のベスト8進出チームには、全国大会の長野県選抜大会への出場権が与えられ、試合の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では4チームが出場を決めています。 -

クリーンセンター八乙女 修繕費用約9千100万円

箕輪町のクリーンセンター八乙女を管理運営する、伊北環境行政組合の臨時会が、22日に開かれ、先月の火災で焼けた設備の修繕費用、約9千100万円を追加する補正予算案が可決されました。

この日、箕輪町役場で伊北環境行政組合の臨時会が開かれ、クリーンセンター八乙女の修繕費用9千107万7千円を追加する補正予算案が可決されました。

修繕費のうち町村の分担金は、辰野町が約950万円、箕輪町が約1,100万円、南箕輪村が約650万円となっていて、約6,300万円を火災保険からまかなう見込みです。

クリーンセンター八乙女は先月15日の火災で、アルミ選別機や、ベルトコンベアなどか焼け、ごみの直接搬入を一時見合わせていました。今月12日から受け入れを再開していますが、まだ、仮復旧の状況です。

伊北環境行政組合長の平澤豊満町長は「住民の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、早期の完全復旧を目指したい」と話していました。 -

信州みのわそば打ちの会 みなみみのわふれあいの里でそばを振る舞う

箕輪町上古田のそば打ち愛好者でつくる信州みのわそば打ちの会は、22日、南箕輪村の特別養護老人ホームみなみみのわふれあいの里を訪れ、利用者にそばを振る舞いました。

この日は、信州みのわそば打ちの会のメンバー3人がみなみみのわふれあいの里を訪れ、そば打ちを実演しました。

利用者に打ち立てのそばを味わってもらおうと、箕輪町上古田に住む職員がそば打ちの会に依頼しました。

そば粉は、会のメンバーが今年8月に種をまき、10月に収穫した上古田産のそばです。

メンバーは、そば粉と水を混ぜる「水回し」という作業で失敗するとそばが切れてしまうので一番気を使うこと、生地をのばす時は、均一にきれいな円になるように伸ばすことなどを利用者に話しながらそばを打っていました

そば打ちの会代表の柴市雄さんは、「普段見る機会が少ないそば打ちを見て、気分転換をして楽しんでもらいたい」と話していました。

そばは、全部で100食用意され、昼食の時間に味わったということです。 -

絵本作家の藤本ともひこさん 歌や遊びを紹介

絵本作家の藤本ともひこさんによる歌や新聞紙を使った遊びを楽しむイベントが18日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。

このイベントは、絵本作家を招いて話を聞こうと住民有志が年に1回開いているものです。

藤本さんは、主に乳幼児向けの絵本を描いている他、NHK教育テレビへの遊び歌の提供も行っています。

18日は、訪れた親子およそ90人に自身が作詞作曲した歌を披露していました。

他に、新聞紙を使った遊びを紹介し、細かく切った新聞紙が舞い上がると子ども達は歓声を上げていました。

藤本さんは「日々子育てに追われて大変なこともあると思うが、幼児期はあっという間に終わってしまう。今を楽しんで下さい」と話していました。 -

ミスズ工業箕輪工場来年3月閉鎖へ

諏訪市に本社のある株式会社ミスズ工業は、業績悪化に伴う事業の構造改革の一環として、箕輪町沢にある箕輪工場を来年3月に閉鎖します。

ミスズ工業は電子部品の製造等を行っていて、箕輪工場では主に家電向けの部品を作っています。

工場の敷地面積は、およそ1万500平方メートルで、40人が働いているという事です。

ミスズ工業によりますと、「液晶や半導体市場の急激な低迷により経営環境が悪化していて、工場の閉鎖は、今後の業績回復に向けた事業の構造改革の一環の取組だと」いう事です。

箕輪工場については、生産機能を本社工場と岩手工場に分散・集約し、来年3月に閉鎖する方針で、跡地利用については現在検討を進めている段階だという事です。

ミスズ工業では、不採算事業からの撤退に伴い人員の適正化を図るため、箕輪工場の閉鎖の他、社員300人を対象に130人程度の早期退職者の募集を行っています。 -

保育園の建設用地取得の議案可決

箕輪町議会臨時会が19日、箕輪町役場で開かれ仮称東箕輪保育園の建設用地取得にかかる議案が可決されました。

建設用地は箕輪東小学校の北東に位置する農業地などで、面積はおよそ6,700平方メートル、費用はおよそ9,400万円となっています。

地権者4人と仮契約が済まされていて、議会で議決されたことから町では本契約を結ぶ予定です。

長岡保育園とおごち保育園を統合して新しくつくる保育園については箕輪東小学校に隣接するJAの所有地とする計画がありましたが、住民の反対があり、今回の場所に変更された経緯があります。

箕輪町では今後新しい保育園の建設を進めるための関係者の協議の場を設ける考えです。 -

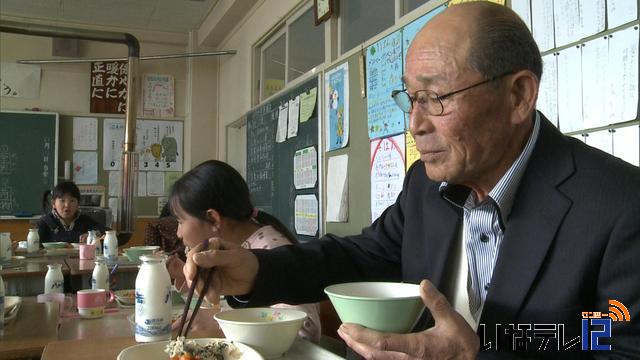

学校に食材を提供する農家などが給食を試食

箕輪町の箕輪中部小学校の給食に野菜を提供している農家などが19日、児童と一緒に給食を食べました。

19日は町内の農家や直売所から8人が訪れ、児童と一緒に給食を試食しました。

学校給食試食会は給食に野菜を納入している生産者などにどのように食材が使われているか見てもらい、給食について理解を深めてもらおうと、学校の栄養士や町などでつくる学校給食地域食材利用推進会議が開いたものです。

19日の給食に使われた野菜のうち、にんじんやだいこんなどは町内で生産されたものだということです。

児童は、「作物はどうやって出荷するのか」「作物にはどういう虫がつくのか」などと生産者に質問をしていました。

生産者は、「作ったものが使われている現場を実際に見ることができ、やりがいを感じた」と話していました。 -

今年もお菜洗い場オープン

箕輪町のながたの湯近くの駐車場に、今年も温泉のお湯を利用したお菜洗い場がオープンしました。

17日朝は雨が降る中2人が訪れ野沢菜を洗っていました。

お菜洗い場は野菜を温かいお湯で洗ってもらおうと箕輪町が毎年無料で提供しています。

洗いたての野沢菜からは、湯気が立っていました。

箕輪町は、ゴミの持ち帰りなどマナーを守って利用してほしいと呼びかけています。

お菜洗い場は12月9日まで開かれていて、毎週火曜日は休みとなっています。 -

地域の風景が図柄に「い縲怩セに切手」完成

伊那青年会議所が提案している、伊那谷地域のブランドフレーズ「い縲怩セに」をPRする、地域の景観をテーマにした切手が完成し、16日にお披露目されました。

この日は伊那商工会館で伊那青年会議所11月例会が開かれ、完成した切手がお披露目されました。

青年会議所では、地域のブランド化を目指し、ブランドフレーズ「い縲怩セに」をPRしようと、今回初めて切手を作りました。

切手は、1シート10枚で、それぞれ伊那谷の景観をテーマにした絵や写真が印刷されています。

切手のデザインは、地域の高校生、85人から寄せられた写真や絵画の中から選ばれたもので、この日は採用された高校生に表彰状が手渡されました。

切手は、辰野町から宮田村までの21郵便事業所で、1シート1200円で16日から販売されています。

3か月の限定販売で、向山賢悟理事長は「この期間内に多くの人に切手を使ってもらい、伊那谷のブランドフレーズを県内外にPRしていきたい」と話していました。 -

赤そばの収穫

箕輪町上古田金原にある赤そばの里で15日と16日に収穫作業が行われました。

広さ4.2ヘクタールの赤そばの里は、9月末に見ごろを迎え、今は、そばの実が茶色く実っています。

収穫したのは、地元上古田の赤そばの会で、2台のコンバインで刈り取っていました。

今年は、実のつきがよく、去年より若干多い1,350キロの収穫を見込んでいます。

収穫した赤そばの実は、すべて箕輪町に納められ、生産を拡大するための種などとして使われることになっています。 -

広域連合 今後ごみ増えると予測

上伊那広域連合は、16日の廃棄物政策審議会で今後ごみの量は、増加傾向になるとの見通しを示し、見直しを進めているごみ処理基本計画の基礎データとすることが承認されました。

ごみが増加するとの予測は、今後10年間の人口推計によるものです。

広域連合では、上伊那8市町村の現在19万1,239人の人口は、10年後の平成35年度には、17万8,492人に減ると予測する一方で、世帯数は、現在の7万124世帯から7万1,820世帯に増加すると試算しました。

世帯数が増加しだした平成22年度頃からごみの量も増えていることと環境省の世帯の構成人数が少なくなるほどごみの量は増えるとの見解から、今後はごみの量が増加傾向になると予測しました。

16日の審議会では、ごみの量の推移をより正確に把握しようと今後は、可燃ごみ・不燃ごみの組成分析を行う調査を年4回全ての市町村で行うことや、年代や家族構成、ごみの出し方などについて聞くアンケート調査を3,000世帯で行うことを決めました。

広域連合は、こうした調査をふまえ、ごみの排出目標などを定めたごみ処理基本計画を来年12月をめどに策定したい考えです。 -

グリーンツーリズム 赤そば収穫体験

箕輪町長岡の花の広場で11日、赤そばの収穫体験会が開かれました。

この日は、町内や関東、中京方面から3家族、8人が参加し赤そばの収穫をしました。

赤そば収穫体験は、箕輪町が行っている都市と農村の交流事業・グリーンツーリズムの一環で行われたものです。

参加した人たちは、15センチほど伸びたそばの茎を、根元から刈り取り、コンテナに入れていました。

この日は、もみ殻や草を風の力で飛ばし、そばの実と分別をする唐箕の実演も行われました。

箕輪町では、平成22年度から、健康ツアーと農業体験ツアーを始め、3年目となる今年度の参加者は、のべ、280人余りと、初年度の131と比べ、2倍以上に増える見込です。 -

次期森林税 11事業素案説明

平成29年度までの延長が決まった、森林づくり県民税の事業素案の説明会が14日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

説明会には、南信地域の市町村や森林組合などの関係者、およそ50人が出席しました。

この日の説明会では、来年度から森林税を活用する、新規・継続合わせて11の事業についての素案が示されました。

新規事業としては、水源林保全の為市町村が主体となり行う「水源林の公有化の支援」。

地域が主体となり、搬出間伐材を使った事業を企画提案し、森林資源を持続的に活用する「信州の木を活かすモデル地区創生」。

里山を活かした地域づくりを進める人材育成のための「信州フォレスト コンダクターの育成」などとなっています。

出席者からは、「森林税を公平に活用できるような仕組みづくりや制度の適用について柔軟に対応してほしい」などの意見が出されていました。

森林税は、今年度で終了が予定されていましたが、9月県議会で、一部条例が改正され、平成29年度までの延長が決定しています。

計画では、里山の間伐を1万5千ヘクタール、間伐木材の搬出を2万立方メートル実施する計画です。 -

KOA感謝祭 社長が活動を報告

箕輪町に本社を置く電子部品メーカーKOA株式会社が、10日木下のKOAパインパークで感謝祭を行い、向山孝一社長が一年の活動などを報告しました。

会場では、お菓子が配られたり工作教室が設けられるなど、訪れた人でにぎわいました。

KOA株式会社は、日ごろの感謝の気持ちを伝えようと株主や地域住民などを招いて感謝祭を行っています。

活動報告をした向山孝一社長は、今年新しい工場「七久里の杜」が竣工したことなどを報告し、あわせて「社会の考え方が拡大から循環へと変化している。社員と一緒になり、知恵を出して大きな変化に対応できるよう会社を強くしていきたい」と話していました。 -

「一方的に幕を下ろすことなく・・・」

9日長野市で開かれたリニア新幹線建設促進長野県協議会の総会で、上伊那地区期成同盟会の会長として出席した白鳥孝伊那市長は、飯田線の駅の無人化計画を進めるJR東海に対し「一方的に幕を下ろすのでなく、地域の意見を聞く姿勢をもってもらいたい」と要望しました。

長野市で開かれた長野県協議会の総会には、来賓としてJR東海の宇野護常務執行役員が招かれ、飯田線の駅の無人化は、「飯田線を維持するうえでやむを得ない」とあいさつしました。

阿部知事は、冒頭のあいさつで、「リニア建設は地域の理解が不可欠。飯田線に関しても真摯な対応をお願いしたい」とJR側に求めました。

白鳥市長は、宇野常務執行役員に対し、飯田線の駅の無人化について一方的に幕を下ろすのではなく、地域の意見を聞いて知恵を出し合う姿勢を持ってほしい」と要望しました。

JR東海では、来年4月から伊那北駅・沢渡駅・伊那松島駅など飯田線の県内12ある有人駅のうち9駅を無人化する方針を打ち出しています。 -

大槻博一さんワラで縁起物作り

箕輪町南小河内の大槻博一さんは、来年の干支へびのワラ細工づくりを行っています。

8日も、自宅の一室に置かれた作業机で、大槻さんが作業を行っていました。

作っているのは、とぐろを巻いたへびの縁起物です。

ワラやイグサ、水引きの紐などを使って細工を作っていきます。

大槻さんは、小学生のころからぞうりなどを作り始めましたが、平成10年に、古田人形芝居保存会の依頼を受けて、人形の衣装など、本格的に細工を作るようになりました。

11年前の午年から、干支の縁起物を作るようになり、今回のへびで12の干支全てがそろいました。

作った細工は、地域の神社や寺のほか、近所の人などに毎年配っています。

縁起物は、1日に2つまでしか作れないということですが、今日までに50個ほど完成しています。

大槻さんは、南小河内にある普済寺の2年参りで、先着15人に、このへびをプレゼントしたいとしています。 -

(仮称)東箕輪保育園 用地取得予算案 可決

箕輪町議会臨時議会が、8日開かれ、町が建設を計画している仮称・東箕輪保育園の用地取得などを盛り込んだ1億1130万円を追加する補正予算案が可決されました。

箕輪町が用地取得を予定しているのは、箕輪東小学校の北東、南小河内公民館に隣接する畑、田んぼなど6700平方メートルです。

保育園は、長岡保育園とおごち保育園を統合し、新たに建設するものです。

保育園の建設については、去年8月に、箕輪東小学校の隣のJA所有地で建設するとの方針が示されましたが、敷地面積が狭いことや交通量が多く危険などとして、住民から反対の声があがり白紙撤回されました。

町では、今年4月から、用地選定委員会を開いて建設候補地を絞り込み、今回の場所での建設について、地元の長岡、南小河内、北小河内区から内諾を得てきました。

今回、地権者から内諾を受けたことから、用地取得や測量・設計費などを盛り込んだ、1億1130万円を追加する補正予算案を議会に提出しました。

箕輪町議会は、今年6月に、新しい保育園建設に対して調査・研究を行う特別委員会を設置していて、議会と住民との懇談会が16日に予定されています。

そこでの話し合いの前に、採決を行うのはおかしいとして、補正予算案の採決を2人の議員が棄権しましたが、議案は、賛成多数で可決されました。

また、8日開かれた箕輪町議会全員協議会で、JR東海が飯田線の伊那松島駅を無人化する考えを町に伝えた事について、報告されました。

議員からは、「JR側は話しあいに応じる考えはあるのか」「中学生が登校に使用しているが町としてはどのように対処する方針か」といった質問が出されました。

平澤豊満町長は、「一方的なことについては遺憾であるが、経営合理化を図らなければならないという意味で責められないところもある。飯田線を使ってどのように地域を活性化するか、前向きに広域的に、検討したい」との考えを示しました。 -

瑞宝単光章 小林 政美 さん

3日に発表された秋の叙勲。受章者の喜びの声を、シリーズでお伝えしています。

7日は、瑞宝単光章を受章した、箕輪町木下の有限会社和光重機社長の小林政美さんです。

小林さんは、昭和51年23歳の時にクレーンの運転士となり、平成2年に、有限会社和光重機を先代の社長から引き継ぎました。

小林さんは、運転士として36年間、経営する会社でも20年余り無事故で仕事をしてきた事などが評価され、瑞宝単光章を受章しました。

「クレーンオペレーターの仕事は緊張の連続。気を抜けるのは休憩の時、時計を見て時間の経つ速さを感じる。現場では、社長としてトップに立つ人間として、荷物を揺らす事も、ましてや事故を起こすことも絶対にできない一日の仕事が終わり、クレーンのエンジンを切り始めてほっとする」

36年間の運転士としての仕事を振り返り、特に思い出に残っている出来事は、平成18年の豪雨災害と話します。

実家が土石流により被災し、また娘さんの出産も重なりましたが、天竜川の決壊を食い止めコンクリートブロック積み込み作業の為大鹿村へ向かいました。

「天竜川の護岸が崩れる様子がテレビ放送されるのを見て、孫の誕生や実家も大事だが、クレーンの運転士の使命としてブロックの積み込み作業をするのが大切と感じた」

若い運転士について、技術と共に安全意識をより高くもつよう指導していくとこが大切と言います。

「働かされているという意識から、一人ひとりが、自分が会社をしょってたち、盛り立てていく意識を育てる事が大切。これからは、県内の企業で安全教育を徹底し、クレーの事故が一つでも少なくなるよう、協力していきたい」 -

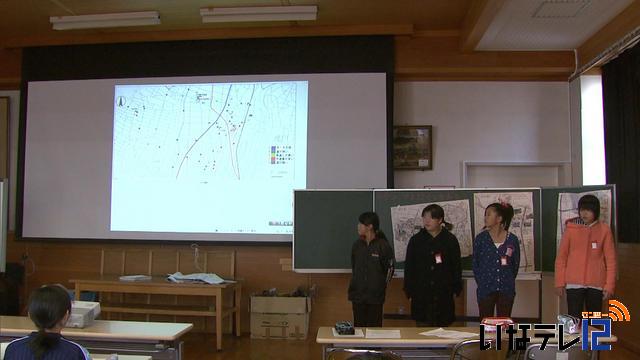

デジタル版安全マップ完成

箕輪町の箕輪北小学校の6年1組の児童は、通学路などで危険と感じる場所を、コンピュータを活用しまとめたデジタル版安全マップを完成させました。

6日は、町の関係者や町内の他の小学校の教諭の視察を兼ね、完成した安全マップの披露が行われました。

デジタル版安全マップでは、危険個所をデータ化する事により、情報の蓄積や、クラスや学校の枠を超え共有、写真なども簡単に地図上に表示できる仕組みとなっています。

マップの作成は、箕輪町が進めるセーフコミュティの一環で行われたものです。

子どもたちは、7月から製作をはじめ、信州大学の協力を得て、データ化をしました。

子供たちはグループ毎に分かれ、交通量が多い場所や、見通しが悪い場所など、マップ上にまとめた、50か所余りを発表していました。

町では、子どもの視点から見た危険個所と、大人が考える危険個所を比べ、今後の安全対策に活用していきたいとしています。 -

箕輪町来年度予算編成方針「チャレンジ」

箕輪町役場で6日、来年度予算の編成方針説明会が開かれ、平澤豊満町長はチェンジをキーワードにしつつ新たに「チャレンジ」を加え編成するよう指示しました。

来年度の予算方針説明会には、町の職員60人が出席し、担当課から説明を受けました。

平澤町長は、来年度の重点施策について、ひと味ちがう箕輪の子ども育成事業やセーフコミュニティの展開など5つを柱に取り組んでいきたいと述べました。

さらに、こうした施策を推進するため平成24年度に引き続きチェンジをキーワードにしつつ、新たにチャレンジを加え、常に「何のため、誰のため」といった目的意識を持ってメリハリのある予算編成を行うよう職員に呼びかけました。

箕輪町の来年度、平成25年度予算案は年内に編成作業が始まり、年明けに理事者による査定があり2月に公表される予定です。 -

クリーンセンター八乙女が12日から直接搬入再開

先月15日の火事の影響で現在ごみの直接搬入を停止している箕輪町のクリーンセンター八乙女は、12日に受け入れを再開する予定です。

伊北環境行政組合が管理運営するクリーンセンター八乙女は、15日の火事でごみを選別するベルトコンベアなどが使用不可能になっています。

現在はごみを処理するための仮復旧作業を行っています。

6日から機器の点検と試運転を始め、12日月曜日から、粗大ごみと不燃ごみの直接搬入の受け入れを再開するということです。

今回は、完全に復旧していない状態での再開になり、作業の一部を手作業で行うということです。

クリーンセンター八乙女は、箕輪町、辰野町、南箕輪村の粗大ごみと不燃ごみ、資源ごみを扱っています。

クリーンセンター八乙女では、年度内には完全に復旧したいとしています。 -

みのわダム もみじ見ごろ

みのわダム上流にあるもみじの景勝地が見ごろを迎えています。

関係者は、こんなにきれいな紅葉はこれまでになかったと話しています。

もみじの景勝地は、みのわダムから2キロほど上流の地点で、4,000本が植えられているということです。

農業で地域活性化を図ろうと結成されたもみじ湖夢クラブは、3日、箕輪ダム下のイベント広場でもみじ湖夢まつりを開きます。

箕輪ダムの水で育った東箕輪産の新米の炊きたてが無料でふるまわれるほか、東日本復興支援として、三陸の海産物の直売などもあります。

代表の根橋英夫さんは、「もみじを見たついでに楽しんでいってもらいたい」と話しています。

もみじ湖夢まつりでは、もみじちゃんとじゃんけんして勝つと200円分のお楽しみ券がもらえます。

もみじちゃんは、手の形からパーしか出せないということです。 -

JR東海が伊那北駅・沢渡駅 無人化伝える

JR東海は、2日伊那市役所を訪れ、来年4月から伊那北駅と沢渡駅を無人化する方針を伝えました。

白鳥市長は、上伊那広域でどう対処するか検討する意向を示しました。

2日は、JR東海名古屋本社などから5人が市役所を訪れ白鳥市長に、来年度から伊那北駅と沢渡を無人化する方針を伝えました。

駅の無人化は、乗車数の減少に伴うものだということです。

伊那北駅は、平成元年度の1日平均の乗車人数は、1,424人だったのに対し、昨年度は、1,054人で元年度比74パーセントに落ち込んでいます。

一方、沢渡駅は、元年度の517人に対し昨年度は、512人でほぼ変化はありません。

来年4月から無人化される方針の駅は、伊那北、沢渡のほかに上伊那では、駒ヶ根駅、飯島駅、箕輪町の伊那松島駅です。

箕輪町には、1日の午後、JR東海から説明があったということです。

JR東海は、駅がある地方自治体に対し、無人化を避ける対応をとる場合、駅舎と切符販売の端末機などは無償で貸し出すが、人を配置する場合は、自治体独自で負担するよう求めているということです。

箕輪町では、1人配置した場合、年間400万円ほどかかるものと見ています。

JR東海は、12月末までに回答を求めているということです。 -

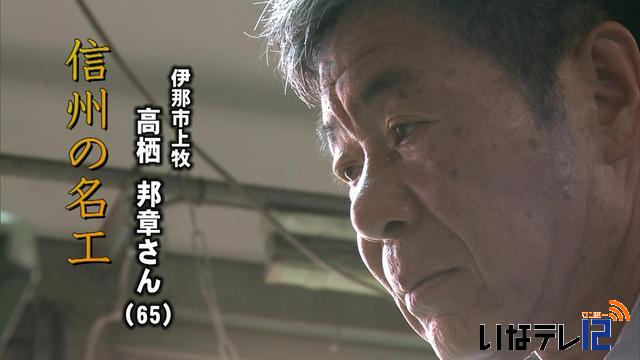

「信州の名工」高栖邦章さん

「自分でもびっくりしている。これまで一生懸命仕事をしてきたこと、会社が推薦してくれたことが受賞につながった」

伊那市上牧の高栖邦章さん65歳。

中学卒業後、岡谷工業高校に通いながら岡谷市内の機械加工会社で技術を習得。昭和51年に現在の中村製作所に入社しました。

202/(金)