-

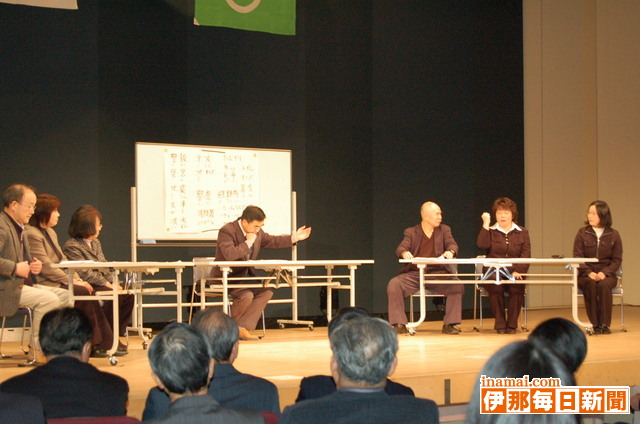

箕輪町社会福祉大会

箕輪町ボランティアセンター運営委員会と町社会福祉協議会は17日、第18回箕輪町社会福祉大会を町文化センターで開いた。約400人が集い、「一歩足を踏み出して!縲怩セれもが暮らしやすい豊かな町づくり縲怐vをテーマに、町内小・中学生の福祉活動の実践報告や分散会、手話劇を通して、町づくりのために何かに取り組むきっかけや豊かな町づくりを考えた。

箕輪中学校、箕輪北小学校、箕輪西小学校が実践報告をした。箕輪中はヒューマンタイムという総合的な学習での施設訪問や福祉体験について発表。施設訪問でお年寄りと触れ合い、人の温かさを感じ、それを伝えていくことで「世界は優しさであふれるはず」という思いを伝えた。

北小児童とミニデイサービス「いきいき塾」のお年寄りとの交流では、「『長生きしてください』と言ったら、『頑張って長生きするね』と言ってくれてすごくうれしかった。また、おばあさんたちに会ったら、名前を聞いてお友達になりたい」と感想を発表した。

ボランティア登録して10年以上、社会福祉事業に貢献してきた団体の表彰では、「虹の会」(原ちず子代表)と「箕輪町ボカシ研究会」(上田明勇代表)に表彰状を贈った。共同募金協力団体13団体も表彰した。 -

輪南小学校で薬物乱用防止学習会

箕

箕輪町の箕輪南小学校は13日、北原こどもクリニックの北原文徳院長を講師として招き、5、6年生を対象にした「薬物乱用防止学習会」を同校で開いた。

北原院長は黒板を使い、薬物の危険性などを説明。「ドラッグとは何か」「タバコとアルコールが、ほかのドラッグと違っているところはどこか」など、児童たちにさまざまな質問をしながら、その依存性や体におよぼす害などを教えた。

また薬物を勧められたときの対処法として「話題を変え、相手に自分がドラッグに関心がないことを伝える」「お母さんにしかられるから、など下を向き悲しそうな顔で、何度も同じ言葉を繰り返す」「だって(下を向く)、でも(しゃがむ)、どうして(後ろを向く)、を順番を変えながら繰り返す」などを提示した。「それでもしつこく誘ってくる場合は、道の広い方、明るい方へ逃げること」と北原院長。

児童たちは真剣な顔で北原院長の話を聞いていた。 -

箕輪中部小学生が消防署見学

箕輪町の箕輪中部小学校の3年生(135人)が12日、社会見学で箕輪消防署を訪れた。クラスごと交代で消防車両や救急車、署内を見学。児童たちは目を輝かせ、署員の説明を聞いていた。

消防署員がタンク車やポンプ車のシャッターを開き、中から車両に装備されたホースが現れると児童たちは「すごい」と歓声をあげた。「ホースを持って見たい人」と署員が聞くと児童たちは一斉に手をあげた。

救急車両の中に入った児童たちは、「これは何ですか」と署員に質問。興味津々と車内を見まわしていた。 -

子育て学級代表者会

07年度のまとめ

箕輪町の各地区で活動する子育て学級の代表者会が15日、町文化センターであった。07年度まとめの会合で、活動内容や課題などをを報告し合った。

町内15地区のうち本年度は13地区に12組の子育て学級があり、1組が休会している。残り2地区のうち1地区は新年度発足に向け準備中で、もう1地区は地域内で検討している。

活動の主なものは、イチゴ狩りやブドウ狩り、公民館での室内遊び、リトミック、運動あそび、救急講習、講演会、地区の文化祭での作品展示など。

「年度途中から人が集まらなくなり、他地区と合同で活動し助かった」「夕食に何を作るかという話から初めてレシピ集を作った」「区の文化祭に初参加し、屋号と名前を紹介してステージで踊った」などの報告のほか、「人が減少し存続の危機だが、名前は残していく」という学級もあった。

会員集めの方法として、地区内放送や回覧の利用なども紹介した。

町子どもセンターでは、「人数の少ないところは合同開催も計画し、町中で子育てできれば」と話し、地域の分館との関わりを深めるため情報発信していくことや、活動で町の出前講座の利用なども提案した。 -

箕輪町08年度予算案

「前向き積極型」予算

一般会計83億4900万円、0・3%の増額箕輪町は14日、08年度当初予算案を発表した。一般会計は83億4900万円で、前年度当初比0・3%、2100万円の増額になった。7つの重点施策のうち、一味違う箕輪の子ども育成事業と安心して子育てできる環境整備、健康づくりの推進、グリーンツーリズムを活用した農業・観光の振興に特に重きを置いた予算編成で、平沢豊満町長は、「前向き積極型の予算。ハード事業は少なくなってきているので、子育てや健康づくりなどソフト面に力を入れた」と説明している。

子育てに関連した新規事業では、「読育」の導入で図書購入費の増額や、保育園をこども園的な内容に転換するためのカリキュラム策定、子育て支援センターの開設などがある。保育園事業の充実を図るため、臨時職員である一般保育士の待遇改善で賃金の3302万円増額も盛り込んだ。保育士の正規職員と臨時職員は約70人ずつ。待遇改善について町長は、「十分とは言えないと思うが気持ちは汲んでほしい」と話した。

一般会計は、長期債を繰り上げ償還し同額を低利の資金に借り替える予算額2億2300万円と、全額県補助金を財源とし町を通してJAに補助するリンゴ選果機購入費補助金1億125万円が含まれるため、実質の予算規模は約80億2500万円になる。

歳入は、町税が36億8589万5千円で前年度当初比8950万8千円の増額。増額の主なものは固定資産税の増収見込み8632万3千円。地方交付税は13億3千万円で6千万円の減額。国庫支出金は4億9974万2千円で1億3581万7千円の増額、県支出金は3億8751万7千円で1億1033万6千円の増額。国県支出金の主なものは地域介護・福祉空間等整備交付金1億6500万円、園芸特産事業補助金1億125万円など。町債は6億2470万円。

歳出は、義務的経費の人件費は18億3799万1千円で4254万円の減額。扶助費は5億4557万2千円で児童手当費の増額などにより4724万6千円の増額。公債費は11億7672万円で1億8031万4千円の増額だが、繰上償還金2億2376万9千円を計上してあり、長期債償還金(通常分)は4354万4千円の減額。投資的経費は普通建設事業費が7億9753万2千円で、1億8044万9千円の減額。補助費等では、後期高齢者医療事業費1億9567万3千円を計上。

歳出の主なものは、保育士の臨時職員の待遇改善のため賃金を3302万円増額、保育園での読育用図書購入費60万円。みのわ健康アカデミーなどの運動・健康のデータベースを作り総合的な管理を可能にする新規のウエルネス事業1493万円。グリーンツーリズム関係経費として拠点施設整備等にかかる委託料500万円、集落農道整備工事費等に520万円、土木費で十沢橋より東の交差点への信号機設置に伴う用地取得と整備で6394万5千円増額。商工費でかやの山荘補修工事費217万8千円など。

特別会計を含む総額は144億5113万3千円で前年度当初比11・3%(18億4448万1千円)の減額。08年度末の起債残高は84億1千万円の見込み。 -

郷土のひな人形展示

箕輪町郷土博物館で、土びなや押しびななど郷土のひな人形を展示している。

人形はすべて博物館の寄贈資料で、御殿びなは昭和20年代後半の作、土びなは昭和5年の作。押しびなは大正時代のもので、内裏びなのほかに「桃太郎」などの昔話や「高砂」、「義経と弁慶」などがある。

桃の節句ころまで展示する予定で、博物館では、「展示したひな人形は豪華ではないが素朴さがある。この地域では昔は子どもが家々を回ってひな人形を見て歩いたと聞く。そのように気軽に見に来てほしい」と話している。 -

【記者室】もうすぐ1年生

小学校で、今春入学する園児たちの1日入学があった。1年生のお兄さん、お姉さんに迎えられ、教室で一緒に工作をしたり、体育館で遊んだり。「早く1年生になりたい」とワクワクしているのが伝わってきた▼小学校に興味津々の来入児。5時間目というものを知り、「5時間目があると長いの?」と質問した。すると1年生は「長いよ。だって学校に5時間もいるんだよ」。その答えに「ふーん」と驚いたようにうなずいた。なんともかわいいやりとりだった▼来入児は入学式の日を指折り数えて楽しみにしているのだろう。桜咲く春までは、まだもう少しある。園で、お友達との思い出をたくさん作り、その楽しい思い出を胸に、小学校の門をくぐってほしい。(村上裕子)

-

上古田スケート場利用状況まとめ

箕輪町教育委員会は、上古田スケート場の07年度利用状況をまとめた。今季は全面結氷しないなどリンクの状態が整わず滑走は朝、ナイターを合わせ20回の利用にとどまった。

開場期間は1月5日から2月3日までの30日間。予定通り5日にオープンしたが、気温が高く氷面が溶け1月中旬まで全面結氷せず、さらに雨のため全面解氷し再結氷は18日で12日間も利用中止が続いた。

滑走日数は朝12回、ナイター8回の計20回。06年度は33回だった。

利用者数は一般利用者が朝977人、ナイター524人の計1501人。箕輪西小学校授業利用は215人、上古田保育園利用は274人。総計は1990人で前年度より1621人少なかった。貸しスケート靴利用は794足だった。

今季はジュニアスケート大会、親子スケート教室共に中止。実施できた行事は町郷土博物館による下駄スケート体験会のみだった。 -

「げんきセンター南部」一般開放

箕輪町の新しい介護予防拠点施設「げんきセンター南部」で12日から、一般開放が始まった。住民が施設を見学したり、トレーニング機器を体験している。

心肺持久力向上や筋力アップのトレーニング機器を備え、一般開放による高齢者筋力向上トレーニング事業や転倒予防教室などの介護予防事業に利用する施設で、8日に開所した。

トレーニング用のバイク5台、トレーニングマシン6台などがあり、訪れた人は運動指導士や、みのわ健康アカデミー卒業生の「ウエルネスサポーター」に機器の利用方法などを教わり、無理せず各自のペースでトレーニングを体験している。

住民の関心は高く、初日は21人が訪れた。2日目の13日は、一般住民のほか施設に隣接するデイサービスセンターゆとり荘の利用者も体験した。

2日連続で体験に訪れた女性は、「病後でリハビリをしたいと初日に来た。自分でもできそうだなという感じがしたので、思い切ってリハビリのために通いたいと思っている。いい施設ができてうれしい」と話していた。

施設は3月31日まで無料で一般開放する。時間は午後1時縲・時。土日祝祭日は休館。対象は町内在住の20歳以上の人。事前申し込み不要。 -

箕輪町国民健康保険運営協議会

国保税改正を答申

箕輪町国民健康保険運営協議会の中谷健治会長は12日、平沢豊満町長から諮問のあった08年度の保険税改正について、低所得者の負担増の激変に配慮しつつ検討した保険税を答申した。

国保税改正は05年度以来。今回は、08年度の医療制度改革施行に伴い、国保税の賦課基準が従来の医療分と介護分に後期高齢者支援金分を含む3本建てになることなどから改正をする。

医療分保険税は、被保険者の変更などにより税率を改正。総額では引き下げになる。所得割額100分の4・6(現行100分の6・5)、資産割額100分の12(100分の30)、均等割額2万1千円(2万円)、平等割額は据え置きの2万円。応能応益割合は応能59・2対応益40・8(現行61対39)。

後期高齢者支援金は1億4千万円を新たに確保する税率の設定で、所得割額100分の1・6、資産割額100分の5、均等割7千円、平等割6500円。

介護分保険税は介護納付金に対する収入不足の是正をする改正で、均等割を400円値上げし8千円とする。そのほかは据え置く。

改正の実施時期は08年4月1日。実施にあたって、医療分保険税の応益割合(均等割・平等割)は、低所得者に対する軽減措置と税の公平性の双方の観点から適正な案分率の審議の必要性を申し添えた。

協議会は11人の委員で構成。7、8日の2日間の協議を経て答申した。

平沢町長は「町民の目線でご審議いただいた。十二分に尊重させていただく」と答えた。 -

そよかぜ、チャリティーバザー

箕輪町のグループ「そよかぜ」は10日、チャリティーバザーを同町の貸しスペース「ぷち・らぱんどぅ」で開いた。衣類や電動自転車、パソコン、米などメンバーやバザーを知った人が寄付した品およそ3千点を販売した。

「そよかぜ」は今回のバザーのために結成したグループ。収益金でベトナムのホーチミン市の小学校に通う子どもたちに教科書やペンなどを贈ろうと、地域住民の有志15人が集まった。

メンバーの高橋敏さんは「今回、目的を明確にしたことでたくさんの人が協力してくれた。みんなと話し合って何かできることがあれば今後もやっていきたい」と話している。

午前10時から始まったバザーは大盛況。午前中だけで10万円ほどの売り上げがあった。

16日にはメンバー6人が現地を訪れ、バザーの収益金で買った品ものを直接渡すとのこと。 -

箕輪中部ヤンキース創立30周年記念式典

箕輪町の少年野球チーム「箕輪中部ヤンキース」の創立30周年記念式典が9日、町内の伊那プリンスホテルであった。チームのOBや選手、保護者など約120人が参加した。

箕輪中部ヤンキースは創立以来、「ろうきん杯」長野県学童軟式野球選手権大会優勝など数々の戦暦を残している。OBは315人で、甲子園を経験している選手もいる。

来賓として出席した平沢豊満箕輪町長は祝辞で「歴史と伝統のあるすばらしいチームだと思う」とたたえた。

式典後には28年間にわたって箕輪中部ヤンキースを指導してきた後藤袈裟之監督に町からスポーツ功労表彰状が贈られた。

平沢町長から表彰状を受け取った後藤監督は「28年間みんなに支えられてきた。次の節目を迎えるまでがんばりたい」と謝辞を述べた。 -

下古田公民館 上棟式

箕輪町の下古田公民館の上棟式が11日、現地であり、槌打の儀や散餅銭の儀などの儀礼に地域住民約70人が集まった。新公民館は、現在の公民館の老朽化に伴った介護予防拠点施設建築本体工事。5月までに完成する予定だ。

国の06年度地域介護・福祉空間整備事業の交付金を受けて建設。新施設は現施設の50メートル東側の県道与地辰野線沿い。建築面積約350平方メートルの木造平屋建てで、機能訓練室や健康相談室、ボランティア作業室、研修室などを設ける。総工費約6千万円。

同地区は高齢化が進み、65歳以上の住民は地区全体の30パーセント。大槻正光区長は「新しい公民館は、外光を多く取り込み室内は明るい。区民が気持ちよく過ごせるような場所になってくれれば」と期待する。

現公民館は1957(昭和32)年の建築物。町内では最も古い公民館だという。 -

箕輪町国民健康保険運営協議会

国保税率を町長が白紙諮問箕輪町国民健康保険運営協議会は7日夜、町役場で開き、08年度の保険税率について平沢豊満町長が白紙諮問した。

平沢町長は、「保険税は所得割、資産割などいろいろな条件があり、国保そのものにもいろいろな層の方が加入している。町民の立場という観点から検討いただきたい」と諮問した。

協議会の中谷健治会長は、「本当に難しい問題だが、十分検討したい」と話した。

協議では、町が医療制度改革全般について示し、保険税が従来の医療分と介護分の2本建てから高齢者支援金分を含む3本建てに変更されることなど制度改正を説明。委員は、改正の考え方として応益割合などの説明を受け、応能・応益割合や所得割と資産割の率、均等割と平等割の金額を協議した。

町長への答申は12日を予定する。 -

箕輪町介護予防拠点施設「げんきセンター南部」開所式

箕輪町が三日町のデイサービスセンターゆとり荘南側に建設した介護予防拠点施設「げんきセンター南部」で8日、開所式があった。心肺持久力向上や筋力アップのトレーニング機器を備えた施設で、今後、一般開放による高齢者筋力向上トレーニング事業や転倒予防教室などの介護予防事業に利用していく。

06年度地域介護・福祉空間等整備事業。高齢者のための生活支援、生きがい活動支援、寝たきり予防知識の普及などを図り、高齢者の自立、生活の質を確保し介護予防を推進する。併せて高齢者の筋力向上トレーニングなどの指導普及を図る。

同施設では、みのわ健康アカデミー卒業生のボランティアが、「ウエルネスサポーター」として運動指導士の指導のもとで一般利用者をサポートする。

式で平沢豊満町長は、「大変すばらしい機能を備えた機器を配備している。健康アカデミーの成功事例をこれからも普及したい」とし、「ウエルネスサポーターが町中の皆さんの先頭に立って、町中が健康で明るく楽しく前向きに生きられるように健康づくりを進めてほしい」とあいさつした。

施設名は公募で決定。命名者の柴億一さんに感謝状の贈呈もあった。

建築面積は241・60平方メートル、鉄骨平屋建て。事業費は5287万9480円(国庫補助4914万円)。

トレーニングルーム、受付・事務室、トイレ、更衣室(男・女)、休憩スペース、倉庫があり、床暖房になっている。トレーニング用のバイク5台、トレーニングマシン6台などがあり、体組成の測定をする高度大成分分析システム機器1台も近々配備する。

施設は12日から3月31日まで無料で一般開放する。時間は午後1時縲・時。土日祝祭日は休館。対象は町内在住の20歳以上の人。事前申し込み不要。 -

箕輪町職員海外派遣研修報告会

箕輪町は6日夜、人材育成で海外派遣研修に参加した職員3人による研修報告会を町役場で開いた。職員のほか、町の女性懇話会と婦人教育推進協議会も出前講座として聴講した。

海外派遣研修は、職員が自己負担も伴いながら自発的に参加するもので、07年度は定員枠いっぱいの3人が参加した。報告会は参加職員にとってのまとめの場でもあり、聴講する職員と情報を共有しあい互いに学ぶ場として位置付けている。

研修先とテーマは▽デンマーク・スウェーデン「児童福祉・少子社会について」▽イギリス・ドイツ・フランス「欧州地域振興・地域の活性化」▽ドイツ・スイス「環境行政・環境を意識したまちづくり」-。

欧州の地域振興と活性化について研修した鈴木清次さんは、ドイツ・ローデンブルグの歴史的景観の保全が、法律による規制、住民参加による計画策定、住民の町に対する愛着精神と誇りによって進められてきたことを挙げ、「町に対する住民の帰属意識が高く、住民の一致した協力に支えられたまちづくり」と紹介。「自分たちのまちは自分たちで守るという意識を持ちたい。住民だけでは難しい。行政も意識を変えないといい方向にはいかない」と話した。 -

箕輪町特別職報酬等審議会が答申

町長5%に減額幅縮小

副町長、教育長、議員は据え置き箕輪町特別職報酬等審議会(中村昭吾会長)は7日、平沢豊満町長から白紙諮問を受けた08年度の特別職報酬等の額の改正について、町長は減額幅を縮小し現行の10%から5%に、副町長と教育長は5%減額のまま据え置き、議員報酬額についても据え置きとする答申をした。平沢豊満町長は、「額を前提に、執行にあたっては質的向上を図り、町民の皆さんに貢献できるよう努めたい」と話した。

審議会は、徹底した行財政改革による歳出の抑制など財政力指数も07年度で0・678と堅調に推移し町の財政状況が好転してきていること、近隣では執行機関の給料額の減額幅を一律にしている市町村が多いことなどから、執行機関の給料額抑制の減額幅は一律とすることが適当-とした。議員報酬は、07年度に本則の報酬月額を改正しているため現行のまま据え置くとした。

町長については、1期目は公約を尊重し最高で25%減額の抑制措置をし、2期目の07年度は審議会の答申を尊重し10%の減額をしている。08年度に答申どおりの減額抑制措置をした場合、給料月額は78万8500円になる。 -

伊那署 少年指導委員ととも立ち入り補導活動

伊那署は2日夜、同署管内の少年指導委員5人とともに管内のパチンコ店と飲食店の計4店で立ち入り補導活動を行った。少年らの健全育成に障害を及ぼす行為を防止するためで、委員らが営業者に対して適切な指導をした。

パチンコ店や飲食店で抜き打ちの立ち入り補導をした。パチンコ店では、店内外に18歳未満・高校生の入店を禁止することを示した掲示があるかなどを確認。飲食店では未成年の立ち入りがあるかなどを指導した。

少年指導委員は無報酬。非行少年などの補導、営業者、成人などによる少年の健全育成阻害行為に対する注意や助言などの協力要請などを目的に活動する。

パチンコ店で指導活動を展開する委員ら -

男の料理教室

最終回は魚に挑戦

箕輪町公民館の「男の料理教室」は6日、10人が参加して町保健センターで開いた。テーマは魚料理で、サンマの三枚おろしに挑戦した。

6回講座の最終回。これまで煮物、炒め物、揚げ物などに挑戦してきた。最後は魚料理で献立は、しめサンマ、とん汁、エノキのわさび和え。町内でゆうづき食堂を営む小林浅男さんが魚のおろし方を指南した。

小林さんの手本を見たあと、参加者は1人1匹ずつサンマと格闘。「いやぁ、難しい」と話しながら、頭を落とし、腸を取り除き、中骨に沿って包丁を入れ上身と下身に切り分けた。

料理教室は各回ごとに参加者を募って開いたが、全て参加したという男性は、「家ではなかなか出来ないが、教室で皆でやると楽しい。いろいろ勉強になった」と話していた。 -

チームそよかぜ

「ベトナムの小学校に教科書を届けよう」プロジェクト

チャリティバザー(10日)に向け準備

「ベトナムの小学校に教科書を届けよう」プロジェクトに取り組む箕輪町の住民を中心とした有志の組織「チームそよかぜ」(15人、戸田真理子プロジェクト長)が、資金集めのため10日に開くチャリティバザーに向け、販売品の仕分けや陳列など準備に取り組んでいる。

第1回プロジェクトは、ホーチミン市に日本人が設立した「セント・ビンソン・チャリティ小学校」に教科書を届ける。生徒130人分の教科書代8万円を目標に支援金を集め、目標額を超えた場合は、遠方から通う児童が利用する自転車(1台4千円程度)も贈りたいと考えている。

チャリティバザーではニット製品を中心に販売。このほか学生用ワイシャツ、洗剤、シャンプー、タオル、シーツ、こんにゃく、乾めん、米など個人や企業から寄付のあった品物を販売する。

支援金は16日からメンバーによる訪問団が直接ベトナムに届け、現地の子どもたちと日本の協力者との心の交流を図る。プロジェクト長の戸田さんは、「ぜひチャリティバザーに足を運んでほしい」と話している。

チャリティバザーは10日午前10時縲恁゚後5時、松島仲町の雑貨店隣り「ぷち・らぱん どぅ」。オークション、ベトナム写真展、ビデオ放映もある。当日は買い物袋持参の協力も呼びかけている。問い合わせは戸田さん(ぷち・らぱん内TEL70・8001)へ。 -

箕輪町郷土博物館「気軽に美術講座」

箕輪町郷土博物館は3日、「気軽に美術講座」を開いた。小学生から大人までの10人がろうけつ染めを楽しんだ。

染色体験を通して身近な芸術に親しみ、郷土の芸術への理解を深めてもらうねらい。箕輪町在住の現代工芸美術家協会会員で染色家の吉田冴子さんを講師に、13センチ×18センチの布にろうけつ染めを施し、飾って楽しめる額を作った。

今回は吉田さんのデザインを使い、白とほかの4色で、下図に色鉛筆で各自が好きな色を塗って色のバランスを決めた。布の白の部分にローを置き、一番薄い色を最初に塗って乾かした後、色を残したい所だけローで伏せる。2番目に薄い色を塗り同じ作業をし、4色塗り終わるまで繰り返した。

ろうけつ染め初体験という町内の太田玲子さんは、「自分の思っていたものと違う形になってきているけど、できていく過程が楽しい」と熱心に取り組んでいた。

講師の吉田さんは、「色鉛筆で塗ったものとは絶対同じにならない。色の重なりを楽しんでほしい」とし、体験を通してろうけつ染めを知り興味を持つ人が増えることに期待していた。 -

箕輪町「メール配信システム」を改修

保育園・子育て情報のメール配信追加

5日から登録受付開始箕輪町は、現在運用中のメールマガジンや緊急情報を配信する「メール配信システム」を改修し、新たに町内9つの各保育園情報と子育て情報のメール配信サービスを追加した。5日に登録受付を開始し、保護者会理事会への説明を終えた22日以降に本格的な情報発信を始める。

メール配信システムは02年度に整備し現在、緊急メール、メールマガジン、学校向けメールの3分類18項目で運用している。

保育園用メール配信は、06年度に松島保育園保護者会が、メールによる連絡網の是非などを調査し約8割が「賛成」「おおむね賛成」という結果を得て町にシステム整備を要望。町は、有効活用が期待できる-として07年度事業で取り組んだ。

県の「地域発元気づくり支援金」の事業採択を受けて整備。保育園・子育て情報の10項目を追加し、情報発信する職員側にも保育園ごとの設定や標準のフォーマットを用意し運用しやすくした。事業費は82万8450円(うち元気づくり支援金予定額82万8千円)。

配信内容は▽連絡網としての活用(行事の決行・中止の連絡、雪かきなどの作業の連絡)▽保育園での日々の出来事など▽インフルエンザなど感染症の状況や予防の注意喚起▽災害時などの登園や帰宅のお知らせ▽子育てに関する制度、手続き方法や子育てに関する情報-。情報の作成・発信は主に各保育園と保健福祉課子育て支援係で行う。

メール配信サービスは町ホームページからだれでも登録でき、すでに利用している人は登録情報の修正で選択項目を追加し利用できる。

町総務課広報係は、「保育園などで保護者に十分説明し、多くの保護者に登録していただき、有効活用したい」と話している。

今後、運用中の学校向けメール配信についても、現在の教育委員会主体から各学校で情報発信できるよう運用を拡大し、今月中に開始する予定という。 -

箕輪町自衛隊協力会特別記念事業

防衛講演会&箕輪ふれあいコンサート

箕輪町自衛隊協力会(市川治実会長)は3日、特別記念事業「防衛講演会&箕輪ふれあいコンサート」を箕輪町文化センターで開いた。会場は満席で、観客は自衛隊の活動の話や音楽隊の演奏を楽しんだ。

講演は、長野地方協力本部長で一等陸佐の田上健吾さんが「防衛省の諸活動」を話した。92年からカンボジアやモザンビーク、インドなどで国際平和協力活動、国際緊急援助活動をし、自衛隊員24万人のうち3万人が海外で活動していることを紹介した。

イラク人道復興支援のエピソードでは、ご近所プロジェクトでサマワで演奏をしたり、ユーフラテス川の護岸強化という任務外の活動をしたことや、5月5日に200匹のこいのぼりを飾り、その翌日にサマワの住民が日本の自衛隊基地を守ろうとデモをしてくれたことなどを話した。

イラク人道復興支援の成果として「国際貢献することで自衛隊の活動が世界で評価され防衛に役立っている」と話し、「安全保障を考えるとき、敵を作らず世界から見捨てられないことが大事」と述べた。

演奏会は、陸上自衛隊東部方面音楽隊が、「威風堂々」「双頭の鷲の旗の下に」など10プログラムですばらしい演奏を披露した。 -

みのわ営農第1期総会

箕輪町の農事組合法人みのわ営農(市川隆男理事長)は2日、第1期総会を松島コミュニティセンターで開いた。06年12月に発足し初の通常総会で、07年度の事業報告と会計決算報告、08年度の事業計画と会計予算計画などを承認した。

07年度(1月11日縲・2月31日)の事業は、米販売、作業受託、研修・視察など。米販売はコシヒカリ、あきたこまちなどで合計61万1942キロ。箕輪町支所管内の米出荷量に対するみのわ営農の米出荷量の割合は51・8%だった。

07年12月の理事会では、11年を目途に作業受託組織(コンバイン作業班)を一本化し、コンバインなどを購入し効率的運営を図ること、農業経営基盤強化準備金の積み立てをし将来に備えることなどを決めている。

決算は、資産合計3414万8千円、負債合計108万2千円、純資産合計3306万6千円。当期末処分利益金は2902万7千円で、利益処分額は法定利益準備金300万円、農業経営基盤強化準備金550万円、従事分量配当2207万9千円。次期繰り越し利益は155万2千円のマイナスになる。

08年度事業計画は、特定農作業受託・農産物生産が水稲で135ヘクタール、受託販売数量は受託米10200俵、大豆50俵。会計予算計画は、収入は1億8807万7千円で前年比2375万2千円の増。本年度は新たに大豆販売額とナラシ対策交付金が加わる。支出は1億7540万2千円で前年比1370万円の増。 -

箕輪町交通安全祈願祭

箕輪町交通安全協会と町交通安全推進協議会は2日、交通安全祈願祭を伊那プリンスホテルで開き、約140人が神事に参列して今年1年の交通安全、交通事故撲滅を祈願した。

町安協、町、県議、町議、伊那警察署、消防団、区長会、教育委員会、学校など関係者が出席した。

町安協の小林交石会長は、「箕輪町では事故防止、死亡事故0を目指して活動してきた。昨年は死亡事故0で、今年1月26日に死亡事故『0』500日を達成し素晴らしい年になった。交通事故も負傷者も減少した」と話し、「素晴らしい結果は安協、推進協、会員一人ひとりの意識のたまもの。交通事故防止の重要性を認識し合い、会員自らが交通マナーやルールを遵守し、交通事故撲滅を誓う」と誓いの言葉を述べた。 -

ながた荘で第3回明日葉の会

箕輪町社会福祉協議会は31日、今年度最後となる「明日葉の会」を同町「ながた荘」で開いた。町内の65歳以上の一人暮しの高齢者93人が参加した。

「明日葉の会」は、一人暮しの高齢者の生きがい増進を目的としており、年3回開かれている。今年度は、6月に「木曽バスハイク」を夏には「花ずし作り」を行っている。

箕輪町社協の柴財埜会長は「みなさん、楽しみにしていただいているようで、ありがたい」と話す。

参加者たちは西箕輪公民館の城取茂美館長の講演や民生委員の余興など、途中に会食や入浴を挟みながら楽しんだ。

参加者たちは「久しぶりに会える人がいるから楽しみにしてる」「家で一人でいるよりいい」「木曽に行ったのが楽しかった」と「明日葉の会」の感想を話す。また会でしてみたいことは「会数を減らしてもいいから1泊旅行がしてみたい」「お金がかかってもいいからバスで遠出してみたい」との声もあれば、「あまり遠くに行くと体調を崩すから」と話す参加者もいた。また「カラオケが好き。歌の会のようなものがいい」との声もあった。 -

みのわ祭り検討委員会第4回

箕輪町のみのわ祭り検討委員会(唐沢修一委員長)は31日夜、第4回委員会を町役場で開き、テントの設置やイベントについて協議した。

区のテント設置についてはこれまでに賛否あり、委員会として、祭り会場のメーンストリートは露店やイベント参加の人向けにし、区のテントは別の場所への設置を検討することに決定した。

イベントは、従来通り祭りに参加する団体やサークルがやり、新たにイベント広場を設けて重複してイベントをしていくことも決めた。

第3回までの委員会では、会場はバイパス、開催時期は例年通り7月最終週とし、みのわ祭り正副会長会に提言することを決めている。運営方法は第5回でさらに協議する。

委員会の協議内容については、町の「もみじチャンネル」、文字放送、ホームページで報告することも全会一致で決めた。広報紙への掲載も予定する。 -

子育て学級で折り紙のこま作り

箕輪町公民館の子育て学級は31日、町文化センターで折り紙のこま作りをした。お母さんたちが熱心にこまを作り、子どもたちも一緒に折り紙を楽しんだ。

違う色の折り紙3枚を組み合わせて作る椿の花の形をした「椿ごま」。少し難易度が高く、お母さんたちは「難しい」と話しながら保育士の手本を見て折った。お母さんの隣りで子どもたちも挑戦。折り紙を半分に折って長方形にするなど、できるところは自分でやり、三角に折るなど難しくなってくると手伝ってもらいながら作っていた。

こまが出来上がると、すぐにこま回しが始まった。くるくると回るこまは色もきれいで、子どもたちは歓声を上げながら何回も何回も回して遊んだ。 -

文化財防火デーパトロール

文化財を火災、震災などの災害から守るため全国的に文化財防火運動に取り組む「第54回文化財防火デー」(1月26日)の一環で、箕輪町文化財保護審議会などは1月31日、町内6件の文化財をパトロールし文化財や文化財保管施設の防火対策などを確認した。

毎年、町の文化財64件のうち有形文化財32件を数カ所ずつ巡回し建物、電気配線や電気機器の漏電点検、火災報知器や消火器の点検などをすると同時に、文化財の確認もする。

今年は上古田の正全寺仁王像、北小河内の無量寺阿弥陀如来坐像、聖観音菩薩立像、地蔵菩薩立像、阿弥陀堂、北小河内の五社権現本殿が対象。審議会委員、箕輪消防署員、町教育委員会生涯学習課文化財係職員の5人が見回った。

無量寺では、国重要文化財の阿弥陀如来坐像などを安置した放光殿に入り、文化財や建物、設備の確認をした。消防署員から、「施設はしっかりしているので、『火気厳禁』など拝観者に徹底できるような表示があるとよりいい」などの指摘があった。 -

【記者室】探検で防災を考える

箕輪町のガールスカウト長野県第34団ジュニア部門が、小学生のぼうさい探検隊マップコンクールで「わがまち再発見賞」を受賞した。06年7月豪雨災害をテーマに、災害の復旧工事現場などを探検した結果をマップにまとめた▼探検は好きだから-と楽しんで活動したジュニア部門の6人。改めて災害の怖さを知り、防災について考え、「スカウトからのお願い」として、日ごろからの避難訓練参加、災害時の声の掛け合いと助け合い、地区ごとの防災マップの活用を地図に書き込んだ▼今回のように子どもたちが楽しみながら、身近な問題として防災を考えることは重要に思える。さらに、子どもの目線から見た防災について広く住民に報告できる機会があるといい。(村上裕子)

192/(木)