-

みのわ手筒会 打ち上げ練習

みのわ祭りで手筒花火を披露する箕輪手筒会は17日、箕輪中学校のグラウンドで打ち上げ練習をした。

この練習には、子ども達にも楽しんでもらおうと3年前から松島保育園の園児が招待されている。

箕輪手筒会は地域の活性化を目的に平成14年に発足、毎年みのわ祭りで手筒花火を披露するほか、全国各地でも活動をしている。

本番より規模は小さいものの、手筒花火を間近で見た園児たちはその迫力に大きな歓声を上げていた。

手筒会の唐澤修一会長は、「練習の成果を子ども達に見てもらえた。本番ではさらに感動してもらえるような煙火を揚げたい」と話していた。

25日のみのわ祭りでは、午後8時30分からみのわ天竜公園で手筒花火や仕掛け花火が披露される。 -

箕輪南小で皆既日食観察へ準備

太陽が月の影に隠れる皆既日食が22日に起きる。日本の陸地では46年ぶりに観察が可能となる。

箕輪町の箕輪南小学校では、日食現象を観察しようと準備が進んでいる。

1年生の教室では17日、担任の元島智子教諭が、子どもたちに太陽が欠けて見える日食現象について説明した。

また学校の一室では、町の職員がコンピューターやプロジェクターの準備をした。

南小では、22日に全校児童で日食の観察を行うほか、インターネット回線を使い、東京・日比谷公園の観察会とライブカメラで結び、500人の子どもたちと交流する。

またインターネットを活用し、中国の上海や鹿児島県の奄美大島など国内外5カ所での日食も観察する。

町の職員は、「貴重な自然体験を肌で感じてほしい。あとは、当日晴れることを祈るだけ」と話していた。 -

中体連など壮行会

箕輪町の箕輪中学校で17日、中学校体育連盟の長野県大会などに出場する選手の壮行会が行われた。

箕輪中学校からは、県大会に5つの運動部、全国大会にフェンシング部、南信大会に吹奏楽部と合唱部が出場する。

生徒代表の市川沙綾さんは、「出場は誇らしいことです。皆さんの健闘を祈っています」と激励の言葉を送った。

選手を代表して女子バスケットボール部部長の田辺夢佳さんは、「悔いが残らないように精いっぱいがんばってきます」とあいさつした。

大会は18日から始まる。 -

みのわTMOネットワーク

空き店舗対策に取り組みへ

箕輪町の中心市街地活性化に取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は、15日開いた会議で、今年度は年間を通して空き店舗対策などに取り組むことを確認した。

この日の会議では、今年度の事業説明が行われた。

TMOはこれまで、イルミネーション事業を中心に活動してきた。

空き店舗対策は、イルミネーションの期間中に行っていたが、今年度は年間を通して取り組む計画。

中心市街地の空き店舗に事務所を設けて、イベントや情報発信の場として町民に利用してもらうという。

この事務所は、7月20日に開所を予定している。

またイルミネーションは、過去3年間の集大成として凝縮した形で行うという。

期間は11月14日から来年1月9日までの予定。

TMO代表幹事長の原敏章さんは、「活力ある、人が集まる街づくりのために協力して活動していきたい」と話している。 -

新聞紙で買い物袋作り

箕輪町消費者の会は15日、リサイクルに役立ててほしいと、新聞紙で買い物袋を作る講習会を町地域交流センターで開いた。

リサイクル運動に取り組んでいる同会では、ごみを少しでも減らすために今回の講習会を計画した。

箕輪町を中心に約30人が参加して、買い物袋作りに挑戦した。

袋は新聞紙5枚を使い、袋の形に折って糊づけしたあと、同じく新聞紙で作った持ち手をつけて出来上がった。

参加者は、カラー刷りした新聞紙を使って袋作りを楽しんでいた。

参加したある女性は、「身近なもので手軽に作ることができるので、とてもいいと思います」と話していた。 -

みのわ祭りポスター表彰式

箕輪町で今月25日に行われるみのわ祭りのポスターコンクール表彰式が14日、町役場で行われ、祭り実行委員会の唐澤修一会長が入賞者に表彰状と副賞を贈った。

ポスターの図案に採用されたのは箕輪北小学校6年の勝野紗瑛さん。「バックの花火をいろいろな形にしたり、カラフルにして工夫した。皆に見てもらえるのがうれしい」と話した。

うちわの図案に選ばれたのは箕輪北小学校5年の下平杏奈さん。「もみじちゃんを工夫して男の子にした。皆がうちわを持って踊ってもらえるのがうれしい。自分も持ってあおぎたい」と話した。

唐澤会長は、「2人の絵が祭りに活気をつけてくれている。盛り上げて頂いて感謝しています」とあいさつした。

今年のコンクールには、小学生を中心に昨年より18点多い66点の応募があった。ポスターは千部、うちわは4500本作られている。 -

箕輪町南宮神社例大祭で鹿頭行列

鹿の頭の形をした飾りをかぶり雨乞いをする伝統行事鹿頭行列が12日、箕輪町南宮神社の例大祭で行われた。

400年以上昔、日照りに苦しんでいた旧箕輪郷の人々が雨乞いが叶ったお礼に鹿の頭を奉納したことが始まりといわれている。

鹿頭行列は、昔箕輪郷だった地区を天竜川の東と西に分け、その中で地区名にめでたい文字を含む地区によって1年交代で行っている。

今年は西側にある伊那市西箕輪の大泉新田、大萱、箕輪町の富田、南箕輪村の大泉の4地区が行った。

年長から小学2年生までの稚児が踊りを奉納した。

鹿の頭は3キロほどあるということで、子どもたちは親に支えられながら太鼓に合わせて歩いていた。

来年は、天竜川の東側の箕輪町の福与と伊那市の福島が行う。 -

高齢者訪問アドバイザー委嘱式

高齢者の交通安全に対する意識向上を図ろうと伊那警察署で13日、高齢者訪問アドバイザーの委嘱式が行われた。

各地区の交通安全協会のメンバー37人が集まり、依田公雄署長から委嘱状を受け取った。任期は2年。

今回伊那署が新たに設けた高齢者訪問アドバイザーは、直接高齢者宅を訪問して交通安全の知識を伝える。

伊那署ではこれまでも、高齢者クラブで交通安全教室を開いてきたが、クラブに所属しないお年寄りも増えていることから今回の制度を設けた。

アドバイザーの一人、中村喜男さんは、「それぞれの地域で高齢者の事故がなくなるよう努めたい」と話した。

今年に入ってから7月12日までに、伊那署管内では235件の交通事故が発生していて、内95件が高齢者による事故となっている。 -

ミノワオールスター

全日本一般男子ソフトボール大会に出場

箕輪町のソフトボールチーム「ミノワオールスター」が、8月に山梨県で開かれる全日本一般男子ソフトボール大会に出場する。

チームの代表3人が13日、箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場あいさつをした。

ミノワオールスターは、長野県大会で優勝し、全日本大会の出場権を獲得した。

同大会への出場は3年連続4回目。

メンバーは30代から40代を中心にした31人で、全日本大会のために、箕輪町早起きソフトボールリーグの所属チームの中から集まっているという。

全日本では過去3回ベスト8になっていて、今年の大会では「ベスト4に入りたい」と話していた。

全日本一般男子ソフトボール大会は8月8日から10日まで山梨県で開催。ミノワオールスターは8日、高知県代表と京都府代表の勝者と対戦する。 -

子どもたちが乗馬に挑戦

箕輪町松島地区の子供たちが11日、乗馬に挑戦した。

この日は松島地区の子供およそ30人が乗馬などを体験できる町内の「パカパカ塾」を訪れ、協力し合いながらポニーに乗った。

この催しは、子どもに野外でさまざまな体験をしてもらおうと箕輪町公民館松島分館が企画したもの。

初めて馬に触る子どももいたが、パカパカ塾に通う子どもから馬との接し方などを教わり、乗馬を楽しんだ。

催しでは他に子どもたちが一晩、パカパカ塾にテントを張って泊まり、野外での夕食作りなどを体験した。 -

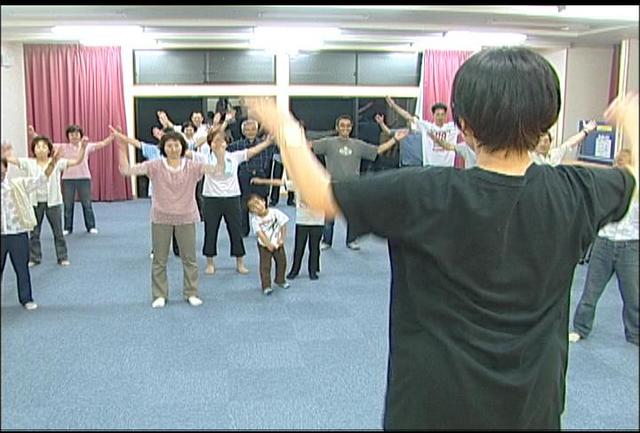

みのわ祭り 踊り一体化で講習会開催要望2倍に

みのわ祭りまであと2週間。今年は、ワクワクソングと天竜音頭が一体化されることを受け、去年の2倍、のべ50回の踊り講習会が各地区で開かれている。

9日夜は、富田公民館で講習会が開かれ、区民30人が集まり、インストラクター3人から指導を受けた。

これまでみのわ祭りでは、若い人がワクワクソング、中高年が天竜音頭と、踊りにより参加者の年齢層が分かれていた。

実行委員会では、世代を超え、祭りを楽しんでもらおうと、踊りの時間を区切っていたこれまでのスタイルから、全参加者が2つの踊りを交互に踊るスタイルに変更する。

踊りを一体化する方針が決まってから、実行委員会には、参加団体から講習希望の問い合わせが寄せられ、10日現在、講習会は昨年の2倍、のべ50回開かれる計画だ。

富田区の踊り連は、昨年まで、天竜音頭だけ参加していた為、急遽、ワクワクソングの講習会を開いた。

殆どの人が、わくわくソングを踊るのが初めてで、一連の動きや全体の振り付けや、踊りのコツを教わっていた。

実行委員会では、13日に午後7時半から町民体育館で踊り講習会を開催する他、祭り前日の24日まで、箕輪町専用チャンネルで、講習ビデオを放送する計画。 -

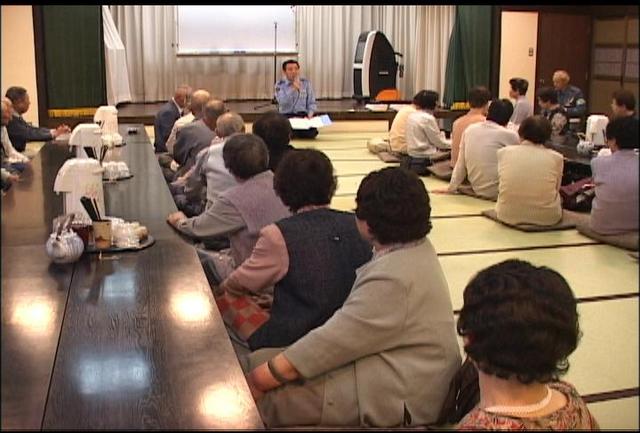

相田みつを美術館長相田一人さん講演会

書家で詩人だった相田みつをさんの長男、相田一人さんの講演会が9日、箕輪町の箕輪中学校で開かれた。

社会を明るくする運動青少年健全育成推進大会として開いたもので、全校生徒と保護者、地域住民らおよそ千人が講演を聞いた。

相田一人さんは、相田みつを美術館の館長を務めている。

講演では、父・相田みつをさんが作った詩「いのちの根」を紹介し、父親の人生観について話した。

相田さんは、「うまくいかないことのほうが多いのが人生。詩の中には何度も耐えるという言葉が出てくる。耐えることで命の根が深くなるというのが父の人生観」と話した。

さらに、「最近はキレるという言葉の時代になったと思う。これでは命の根は深くならない」とも話していた。 -

南宮神社例大祭に向け鹿頭踊り練習

箕輪町木下の南宮神社例大祭に奉納する鹿頭踊りの練習が8日夜、今年の当番地区になる南箕輪村大泉で行われた。大泉の西部地区館に役員ら15人が集まり、太鼓や踊りを練習た。

鹿頭踊りは、450年続く雨乞いの踊りで、箕輪町の無形文化財に指定されている。

天竜川の東西地区が1年ごとに交代で担当し、布などで作った鹿頭をかぶった子どもたちが、役員と一緒に太鼓の音に合わせて境内を3度回る。

練習では太鼓の打ち方や、行列を作って部屋の中を回り歩く速さなどを確認していた。

役員らは、「いい世の中になるように一生懸命奉納したい」と話していた。

今年の鹿頭踊りには25人の稚児が参加を予定している。

南宮神社例大祭は12日に行われる。 -

町公民館庭木の剪定講座

箕輪町公民館が主催する庭木の剪定講座が8日、町産業会館前で開かれた。

受講者30人が参加し、1級造園施工管理技士の小松和彦さんら4人から説明を受けた。

この講座は、自分で剪定をして庭木がきれいになった時の喜びを味わってもらおうと、箕輪町公民館が開いた。

小松さんによると、剪定は木を美しくするだけでなく、日のあたり方、水の循環など、木の健康のためにも重要な作業だという。

松の場合、葉に日をあてやすくするために混雑している部分を切るなど、参加者は木の特徴に合わせて剪定の方法を教わっていた。

ある参加者は「これまで自己流でやってきたが、教わると仕上がりも違う。参加して良かった」と話していた。 -

草木染め体験会

身近に生えている雑草を使った草木染め体験会が5日、箕輪町郷土博物館で開かれた。

体験会は公民館活動として開かれたもので、会場には20人が集まった。

草木染めはどこにでもある雑草をお湯で煮て、そこに白地の布を入れて染めるもので、自然な色合いに仕上がるのが特徴。

体験会では赤系の色に染めることができる「アカソ」と、黄色系に染める「ヒメジョオン」が用意され、参加者は好みの色にハンカチを染めた。

草木染めは化学染料と違い色やガラに味があり、同じものができないのが魅力だということで、参加者は「自分だけの個性ある模様になった。家でもいろんな植物で試してみたい。」と話していた。 -

各地で消防団のポンプ操法大会

伊那市消防団のポンプ操法、ラッパ吹奏大会が5日、伊那市役所であった。各分団の消防団らが、日頃の訓練の成果を競い合った。

この日は、ポンプ車操法の部に9チーム、小型ポンプの部に25チーム、ラッパ吹奏の部に5チームが出場。それぞれ技術を競い合った。

大会の結果、ポンプ車操法は竜東分団第2部が、小型ポンプは手良分団第1部がそれぞれ優勝した。 -

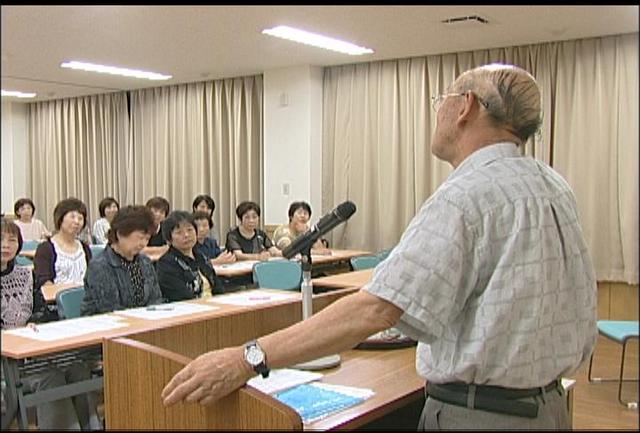

上伊那建労箕輪分会 認知症を学ぶ

上伊那建設労働組合箕輪分会の組合員は4日、認知症について学んだ。

この勉強会は、自分の健康について見直してもらう機会にしようと、建設労働組合箕輪分会が毎年開いている健康づくり教室の一環。

組合員約40人が参加し、町の保健師鈴木道代さんから認知症に関する知識を学んだ。

鈴木さんによると、日本人の65歳以上で8%が、85歳以上では27%が認知症の患者だという。

適度な運動、バランスのとれた食事、人とのふれあい、ゲームなどが認知症の予防につながるという。

鈴木さんは、「自分だけでなく、周りの人が認知症になった時に対処できるよう理解を深めてほしい」と話していた。 -

箕輪東小学校で音楽会

箕輪町の箕輪東小学校で3日、音楽会があった。合奏や合唱など16曲が披露され、訪れた保護者などを楽しませた。

一年生は、散歩に出かけた時の様子を発表。リズムに合わせ体を動かした。

箕輪東小では本年度「子供たちの声が響く学校」を学校目標にしており、特に歌については力を入れている。

全校やクラスで週に4回練習をしているほか、外部から講師を招き、教諭も子どもの指導方法を学んでいるという。 -

箕輪町健全育成推進協議会

箕輪町の健全育成推進協議会が1日夜、町文化センターで開かれ、本年度の事業計画を確認した。

本年度最初の会議で、会長の平澤豊満箕輪町長が委員を委嘱した。

協議会は、学校長や連合PTA会長、町内15地区の子ども会育成会の役員ら25人で構成している。

本年度は、社会を明るくする運動・青少年健全育成推進上伊那北部地区大会を9日に箕輪町が当番地域として開催することになっている。

また夜間巡視や高校生の登校時間に合わせた啓発活動などにも取り組むという。 -

笑いと健康講座開講

不景気や苦難を笑いで吹き飛ばし、健康づくりに役立てようという講座が30日夜、箕輪町の地域交流センターで開かれた。

「笑いと健康」講座は、箕輪町公民館が町民からの要望を受け1年ぶりに開いた。

初回は約40人が集まり、伊那市在住の笑い療法士城取茂美さんから笑いの持つ魅力などについて話を聞いた。

城取さんは、「笑いには、病気を抑え脳を活性化させる力がある」と話し、「笑いは人間にだけに与えられたもの。普段の生活から会話を楽しみ、笑顔のある家庭を作って下さい」と呼びかけていた。

会場に集まった人達は、城取さんのユーモアある話に笑顔で耳を傾けていた。

講座は11月まで毎月1回開く予定で、落語やマジックショーなどを楽しむ。 -

箕輪町議会臨時会

約1億3千万円の補正予算案可決箕輪町議会臨時会は30日開き、町が提出した一般会計補正予算案が可決された。

今回の一般会計補正予算は、国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金などの決定によるもので、予算総額に約1億3千万円を追加する。

主な事業は、沢保育園と三日町保育園の改修工事に1190万円、プレミアム付き商品券発行の補助金に1300万円、人工肛門などを持っている人が利用できるトイレの整備も含む役場庁舎のトイレ改修工事に2800万円、町専用チャンネル(もみじチャンネル)などのシステム整備改修に3千万円などとなっている。 -

長田配水池が完成

箕輪町の沢、大出に箕輪ダムの水を供給する長田配水池が完成し29日、竣工式があった。

式で平澤豊満町長は、「今後の人口増化にも対応できる素晴らしい施設が完成した。新しい配水池から安全な水を供給できるよう、管理を徹底していきたい」とあいさつした。

長田配水池は、箕輪町北部の配水池で発生している容量不足を解消し、より安定した水の供給ができるようにと平成19年から建設が進められてきた。

敷地面積は4200平方メートルで、総事業費は約4億7千万円。

1日に3千トン、約1万2千人分の水を供給することができる。

供給先は主に沢、大出など箕輪町の北部地域で、将来的には北小河内、南小河内にも供給する予定。

長田配水池は、7月上旬から稼働し始めるという。 -

上古田で赤ソバの花咲く

箕輪町の上古田地区で、住民有志が栽培している赤ソバの花が咲き始めた。

赤ソバは、上古田地区の「これからの農業・林業を考えるEグループ」が育てている。

町の観光資源の一つである赤ソバを観光客に味わってもらいたいと、今年からおよそ60アールの遊休農地を利用して栽培を始めた。

8月上旬に収穫し、秋に「赤そばの里」を訪れる観光客にふるまう計画。

Eグループでは「きれいに咲いて、皆さんに見てもらえるとうれしい」と話している。

赤そばの花は7月中旬頃まで楽しめるという。 -

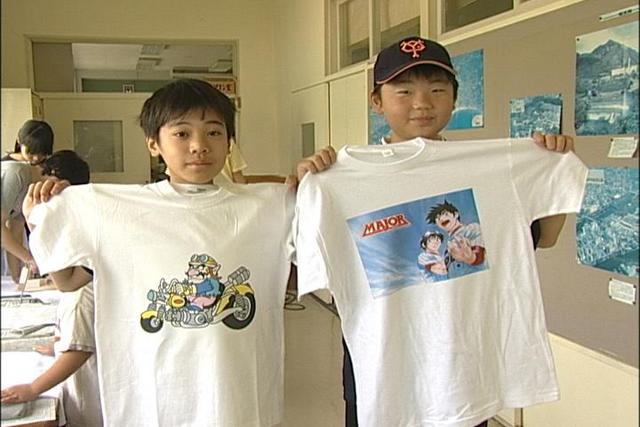

松島区民オリジナルTシャツ作り

箕輪町松島区の子ども達は27日、パソコンを使ってオリジナルTシャツを作った。

この日は松島区内に住む子どもや親子連れなど、13人が参加した。

Tシャツ作りは、子ども達に楽しみながらパソコンの使い方を覚えてもらおうと、箕輪町公民館の松島分館が開いたもの。

子ども達はまず、パソコンを使って好きなアニメキャラクターや写真などにデザインを加え、特殊な用紙に印刷した。

印刷が終わると、好きなサイズに切り取って、アイロンでTシャツに転写した。

親子で参加したある父親は「子どもと一緒にTシャツ作りをして、良いコミュニケーションの機会になった。」と話していた。 -

箕輪町死亡事故ゼロ1000日達成

箕輪町が6月9日に交通死亡事故ゼロ1000日を達成し、長野県交通安全運動推進本部から表彰された。

26日、上伊那地方事務所の宮坂正巳所長から、平澤豊満箕輪町長に表彰状が手渡された。

宮坂所長は、「事故防止対策に取り組み、死亡事故ゼロが一日も長く続くよう努力をお願いします」とあいさつした。

平澤町長は、「今後も町民をあげてがんばりたい」と話した。

箕輪町では平成18年9月13日に、広域農道の松島地籍で自動車同士の衝突事故により1人が亡くなっている。

それ以来、死亡事故はなく、25日までで死亡事故ゼロは1016日になったという。

上伊那では現在、箕輪町が最も長く死亡事故ゼロを継続している。 -

箕輪町で工場爆発

箕輪町松島の帯無工業団地内にある有限会社岡谷ダイカストで25日午前8時10分ころ、工場火災があった。工場で爆発が起こり、当時作業中だった社長が軽いやけどを負った。

岡谷ダイカストは、アルミ加工をしている。

伊那警察署によると、午前8時18分頃に爆発が起こり、爆風により鉄骨プレハブ一部2階建ての建物の窓ガラス約30枚と屋根の一部が破損し、段ボールなどが燃えたという。

当時作業中だった牛山泰秀社長が軽いやけどを負った。

伊那署では、溶鉱炉のアルミが漏れ出し、水とアルミが反応して水蒸気爆発が起きたのではないかと見て原因を調べている。 -

箕輪エコエコ研究会

光のドームに太陽光パネル設置

箕輪町の異業種の経営者などでつくる「箕輪エコエコ研究会」が23日、太陽光発電で電飾を灯そうと、箕輪消防署東側に設置している光のドームに太陽光パネルを取り付けた。

箕輪エコエコ研究会は、自然エネルギーを活用した新商品の開発を目指して今月発足した。

作業した光のドームは、研究会の前身となるグループが去年11月に設置した。

新組織になり、低価格の太陽光発電システムなどを開発した技術を生かし、地球環境に優しいドームにしようとパネルを設置したという。

会では、「今後もエコを考えた研究をしていきたい」としている。

光のドームは日没から夜10時ころまで点灯するという。 -

箕輪南小児童が初泳ぎ

夏本番を前に、箕輪町の箕輪南小学校で24日、プール開きが行われ、子ども達が初泳ぎを楽しんだ。

全校児童89人が、今年最初の水泳の授業をした。

まず6年生がプールの入り方の見本を見せ、それに続いて5年生、4年生と順にプールに入った。

23日夜から朝にかけて降った雨の影響はなく、水温は26度と泳ぎやすい温度になった。

子ども達は、今年初めてのプールで元気良く水の感触を楽しんでいた。

同小では8月の下旬まで水泳の授業を行い、授業の最後には水泳記録会も予定している。 -

長岡長寿クラブで交通安全教室

高齢者の交通事故が多発していることから、箕輪町の長岡長寿クラブは22日、交通安全教室を開いた。

教室では、箕輪町警部交番の岡田清一所長が話をした。

箕輪町内では今年になってから人身事故が51件で昨年同時期より2件多く、負傷者は63人で7人増加している。

伊那警察署管内では人身事故、負傷者ともに減少しているが、箕輪町では増加しているという。

岡田所長は、人身事故51件のうち34件は交差点で発生しているため、「左右をよく確認して細心の注意を払ってください」と呼びかけていた。

箕輪町交通安全協会の中村善男会長は、飲酒運転を絶対にしないように呼びかけた。

また、交通事故が薄暮時に多いため、夜光反射材を着用して歩くように呼びかけ、町交通安全協会から参加者に夜光反射材もプレゼントした。 -

箕輪町プレミアム商品券発行

箕輪町は8月2日から、プレミアム率20%のプレミアム商品券を発売する。

箕輪町役場で22日、記者会見が開かれ、平沢豊満町長と箕輪町商工会の黒田重行会長から内容が報告された。

商品券は発行総額8400万円で、千円券12枚つづりのセットを1万円で販売する。購入限度額は1人3万円まで。

箕輪町商工会では、平成16年から毎年8月に10%引きのプレミアム商品券を販売してきたが、経済不況の中、さらに10%上乗せした20%引きプレミアム商品券の発売を決定した。

プレミアム分の1400万円のうち1300万円は町が、残りの100万円は商工会が負担する。

町負担分の1300万円については、国からの地域活性化・経済危機対策臨時交付金をあてる。

8月2日から11月30日まで箕輪町産業会館での販売を予定している。

利用可能な店舗は、商工会員640社のうち協賛する店舗で、今後募集する。

227/(火)