-

木下北保育園で収穫祭

箕輪町の木下北保育園は16日、野菜づくりでお世話になった地域の人を招いて収穫祭を開き、収穫した大根を使った給食を一緒に味わった。

同保育園は毎年、園近くの井上武雄さんの畑3アールを借り園児が野菜栽培を体験している。本年度はジャガイモ、サツマイモ、大根を作り、畑を耕したり、苗の植え方を教えたり、肥料などの管理まで南部営農組合、上伊那農協、町役場産業振興課が協力した。

収穫祭は、お世話になった人への感謝の気持ちを込めて、未満児から年長児までが昨年12月の生活発表会でやったリズムダンスや鉄棒、縄跳びなどを元気いっぱいに披露した。

給食は、大根が入った煮物、大根の漬物のほか、ごまときなこのおはぎ、ギョウザ、サラダ、イチゴの特別メニュー。年長児が地域の人と一緒のテーブルでお昼を食べた。園児は、畑のことなどを話ながら「おいしい」「楽しい」と笑顔だった。

南部営農組合の柴正人組合長は、「毎年、収穫祭を開いて招待してくれる。園児の発表を見ていると童心にかえったようでいいね」と話していた。 -

箕輪北ミニバス教室女子

北信越大会で県勢過去最高の3位入賞

箕輪町の箕輪北ミニバスケットボール教室女子チームが、第25回北信越ミニバス大会(7縲・日、新潟県上越市リージョンプラザ上越)で、長野県女子チームで過去最高成績となる3位入賞を果たした。16日、選手が町役場を訪れ、平沢豊満町長、小林通昭教育長に喜びの報告をするとともに、今月末の全国選抜長野県大会への意気込みを語った。

8日の予選リーグで優勝候補の加賀(石川)に59対34、松浜(新潟)に75対26で快勝し9日の決勝トーナメントに進出。大形(新潟)と対戦した準決勝で前半は3点リードで折り返したが後半シュートミスからペースを崩し42対55で敗れた。3位決定戦は速攻がさえ、優位に試合を進め泉野(石川)を53対40の大差で破った。

北信越大会は過去、県勢の女子はベスト4以上がなく、「メダルをとるのが目標だった。うれしい」と喜びを語った。

箕輪北は28、29日の第17回全国選抜長野県大会(長野市)に出場する。選手は「ミスを少なくして金メダルをとり、全国に行きたい」と力強く話した。

町長は「健康づくりが大切。ベストコンディションで臨み、高い目標を達成できるよう頑張って」、教育長は「全国は1点差の世界。1点を守れるかは練習次第。練習に励んでいい成果を残して」と激励した。

唐沢茂コーチは「リバウンドを取ること、ゾーンディフェンスをうまく攻めることが課題。全国選抜は、得意の速攻を出し、失点を少なくして前半で決まるような試合にしたい」と話している。 -

中部電力が箕輪東小で電気出前教室

箕輪町の箕輪東小学校6年生は17日、中部電力の出前教室「電気実験教室」で、磁石とコイルを使って電気を作る仕組みを楽しく学んだ。

出前教室は、地域貢献、学校教育への協力を目的とした中電の事業の一つ。東小は、6年生が理科の「電流のはたらき」という単元を学ぶ導入にしよう-と申し込んだ。

中電伊那営業所のスタッフが講師を務め、家庭にある電気製品を考えながら、電気の役割「動力・熱・情報・光」を学んだ。

電気を作ってみよう-と、磁石とコイルを使った「ブランコ実験」で、実際に磁石の中でコイルを動かし、電気を起こした。児童は検流計をのぞき込み、針が動き電気が起きたことが分かると「すごい」「動いた」と話し、磁石のS極とN極を反対にしたり、磁石の代わりに鉛筆やはさみを試して楽しんでいた。

手回し機器の実験でハンドルを回して発電し豆電球を点灯させ、早く回すと光が強く、弱く回すと光が弱いこと、発電所では水力、火力、原子力で発電していること、電気は蓄えることができないため今使っている電気は今作っていることなども学んだ。

丸山友花さんは、「実験は知らないことばかりで面白かった。細かいところまで教えてくれたので楽しかった」と話していた。

出前教室は中電伊那営業所では今年が初。南箕輪小学校ですでにあり、高遠小学校でも今後予定している。 -

箕輪町国際交流協会新年会

箕輪町国際交流協会は14日、新年会を町文化センターで開いた。会員や日本語教室の外国人生徒ら約60人が、鍋を囲んで歓談した。

恒例の新年会。日本語教室の講師らが準備した鍋のほか、寿し、オードブルなどがテーブルに並び、生徒らは寒い冬にぴったりの日本の味「鍋」をたん能し、会話も弾んだ。

「人間すごろく」などゲームにも熱中。「真剣勝負」は、じゃんけんで勝った人が丸めた新聞紙で相手の頭をたたき、負けた人はたたかれる前にヘルメットをかぶるゲーム。母国ごとの中国、インドネシア、ブラジルの各チームや子ども、先生、会員の計6チームが勝ち抜きで対戦し、中国チームが優勝。攻防のやりとりが笑いを誘い、楽しく盛り上がった。 -

箕輪南宮神社祈年祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社の祈年祭が14、15日、境内であった。宵祭りの14日は、今年の作物の吉凶と世の中を占う「御筒粥(おつつがゆ)」の神事があり、占いの結果、今年の世の中は7分2厘だった。境内には山車(だし)飾り保存会(蟹沢廣美会長)が町無形民俗文化財の「山車飾り」を奉納し、参拝者でにぎわった。

本祭りの15日は祭儀や厄払い祈願祭があり、町無形民俗文化財「中曽根の獅子舞」の奉納舞や山車飾り見学会もあった。

山車飾りは、大きな舞台が「安寿と厨子王」「孝女白菊」「曽我兄弟の仇(あだ)討ち」、子どもたちのスマイル山車くらぶによる「花咲かじいさん」、神苑池に「犬の踊り子」、商工会・コミュニティセンター前に「犬のごあいさつ」を飾った。舞台によっては舟や犬が動く仕掛けになっており、参拝者は、人形や背景など丁寧に作られた舞台を興味深く眺めていた。

「御筒粥占」の結果は次の通り。

▽苗代=中▽早生大麦=上々▽大麦=上▽早生小麦=上々▽小麦=中▽早生稲=上▽中生稲=極上▽晩生稲=上▽ソバ=中下▽大豆=中▽モロコシ=上▽アワ=下▽小豆=下▽たばこ=上々▽サツマイモ=中▽ジャガイモ=上々▽ニンジン=上▽ゴボウ=下▽大根=中▽カブナ=中下▽ナス=上々▽キュウリ=上▽トマト=下▽ネギ=中下▽タマネギ=極上▽白菜=下▽キャベツ=極上▽蚕=下▽クリ=中上▽リンゴ=上▽ナシ=下▽カキ=下▽春気候=上▽夏気候=上▽秋気候=下▽冬気候=中 -

山車クイズ抽選会

箕輪南宮神社初祭り祭典実行委員会は、14、15日の祈年祭で山車飾りにちなんだクイズをした。16日、神社の祭典準備室で抽選会があった。

クイズは、スマイル山車くらぶの「花咲かじいさん」から、「花咲かじいさんに出てくる犬の名前は?」。3択問題で、正解は「しろ」。

応募総数は583。正解者数は471、不正解109、無効3。箕輪町内や郡内のほか飯田市、上田市、佐久市、岡谷市からも応募があった。初祭り実行委員長、山車飾り保存会長、商工会木下支会長ら役員が正解者の中から抽選で20人を選んだ。当選者には山車飾り6舞台の写真を添えて記念品を送る。

当選者は次の皆さん。

◇箕輪町=岡芳範(木下)三井利宣(木下)大賀誠充(木下)藤田正人(中箕輪)こうのひとし(松島)宮坂陽子(松島)鳥山亮介(木下)木下元義(木下)岡亮輔(木下)小松夏弓(木下)木下正明(木下)浦野正恵(東箕輪)日野しろう(上古田)志賀太樹(木下)◇南箕輪村=中山富美子(神子柴)◇伊那市=清水道子(西箕輪)山来笑美子(西箕輪)酒井八千代(御園)宮下澄子(西春近)◇岡谷市=舩坂あつみ(長地) -

箕輪町交通安全祈願祭

箕輪町交通安全協会(小林交石会長)と町交通安全推進協議会(会長・平沢豊満町長)は14日、交通安全祈願祭を伊那プリンスホテルで開いた。神事を行い、今年1年の交通安全と事故抑止を誓った。

交通事故の撲滅を願い、町安協の役員、町、町議会、県議会、警察、商工会、区、消防団、学校など関係団体の代表ら約130人が神事に参列し、玉串奉てん、献杯をした。

小林会長は、「気持ちを引き締め、事故防止の重要性を再確認しあい、会員自らが正しい交通ルール、マナーに努め、一致協力して英知を集結し、交通事故撲滅の努力を誓う」と述べた。

05年の町内の交通事故は126件、負傷者数158人で、ともに04年より減少。10月24日には、交通死亡事故ゼロ500日を達成し県交通安全運動推進本部の市町村顕彰を受けた。 -

箕輪消防署まとめ05年火災件数・救急出動件数

箕輪消防署は05年の火災件数、救急出動件数をまとめた。04年に比べ火災件数は2件減、救急出動件数は27件増だった。

火災件数は14件。過去3年で最も少ない件数だった。月別は1月1件、3縲・月各2件、6月1件、7月2件、8月3件、11月1件。内訳は建物(倉庫含む)6件、その他8件。原因はたき火の飛び火が多く、不審火は2件。工場製品の異常加熱や電気工具の加熱などもあった。

救急出動件数は840件。最も多いのは急病で470件。火災1件、水難2件、交通事故116件、労働災害12件、運動競技3件、一般負傷104件、加害2件、自損行為8件、転院搬送67件、医師搬送1件、資機材2件、その他2件。

消防署では、「冬は空気が乾燥して火災が発生しやすい。家庭内でも暖房器具を使うが、使用の“慣れ”が一番怖い。取り扱いに気を付けて」と注意を呼びかけている。 -

箕輪消防署の宮川崇さんが最優秀賞に

第20回伊那消防組合職員意見発表会が12日、伊那市役所であった。同組合管内の4消防署員7人が、日ごろの消防・救助活動などで感じたことなどを発表した。伊那消防組合消防本部の主催。

箕輪消防署の宮川崇さん(29)が「大規模災害時の情報収集と指揮」と題して話し、最優秀賞に決定。優秀賞は、伊那消防署の加藤史明さん(28)と、宮島国臣さん(30)が選ばれた。

入署して11年目、後輩たちから目標とされる好青年竏窒フ宮川さんは、県緊急消防援助隊員として新潟中越地震で活動した実体験を披露。情報の収集や伝達が重要となる災害現場で、思うような活動ができなかったことに対して、「情報収集や伝達・指揮方法について実践的な訓練をして、対応できるように」と呼びかけた。

宮川さんは「実際は待機している時間が長く、現地にいるのに何が起こっているか把握できない状態」と振り返り、「災害地の状況は想像以上に悲惨。助けを求める被災者のために効率良く活動できるよう、訓練で補っていきたい」と訴えた。

最優秀賞者の宮川さんは2月16日、木曽郡上松町で開かれる県消防職員意見発表会に出場。「2度目の県発表会なので、今回こそは最優秀賞を取りたい」と意気込みを述べている。 -

【記者室】地域通貨で目指すものは

地域通貨の活動に取り組む「みのりんぐ箕輪ねっと」が、「生しぼり えごま油」を発売した。健康にいい-と聞くとつい関心を抱いてしまうが、青じそ好きとしてはシソの香りが広がるエゴマ油は気に入った。何にでも気軽に使えるという点もいい▼地域経済の活性化を目的とする地域通貨だが、「みのりんぐ-」は経済効果に加えて健康貢献も考え、“恵の輪”の広がり、“楽しさ”を発信。信州みのわエゴマのブランド化、遊休農地の有効活用のためベテラン農家と新規就農希望者の橋渡しなど事業拡大を目指す▼自由な発想とチャレンジ精神。楽しめることが大前提という活動。確かに楽しくなければ続かない。地域を変える原動力になるか。住民パワーに期待。(村上記者)

-

みのりんぐ箕輪ねっと

地域通貨普及活動の一環

「生しぼり えごま油」販売へ

箕輪町、南箕輪村、伊那市西箕輪で地域通貨を普及させ、地域経済の活性化を図る「みのりんぐ箕輪ねっと」(寺平秀行代表、20人)は、目に見える地域通貨流通の一手段として本年度取り組んだエゴマ栽培で商品化した「生しぼり えごま油」を13日から本格販売する。

「みのりんぐ-」は03年8月、住民有志で発足。地域通貨が流通しにくい現状を解消するため、労働力だけでなく生産性も考え食用油を作ろうとエゴマ栽培を計画。福島県田村市にある「日本エゴマの会」から種を購入し、箕輪町富田に借りた畑13アールで栽培。10月に92キロを収穫し、78キロを搾油。150ミリリットルビンで159本できた。

草取りや収穫など会員の労働時間を地域通貨「みのり」に換算。本年度は帳簿管理のみで紙幣は発行していないが、「みのり」に応じて会員13人に59本を分配した。

残り100本は一般に限定販売する。1本1980円。国産のエゴマ油は希少で、販売価格は市場より約2割ほど安い。売り上げ金は運営資金にあてる。

エゴマはシソ科植物で、生活習慣病や成人病などに有効といわれるα-リノレン酸を60%以上含む。エゴマ油はさらっとして、シソの香りがある。熱に弱いため、ドレッシングなど生食向きという。

取り扱い店は、箕輪町内かしわや、立石、金星、伊那市内エコショップワン、あびえんと、南箕輪村内ファーマーズマーケットあじーな。

「みのりんぐ-」は06年度、「一反帰農で身の丈農業」をテーマに▽エゴマの信州在来品種の発掘、信州みのわエゴマとしてのブランド化▽生産過程の機械化▽ドレッシングや料理など新商品開発▽遊休農地の有効活用▽地域通貨の本格普及-などに取り組む予定。

問い合わせは寺平代表(TEL70・5728)へ。 -

箕輪町福祉輸送サービス事業検討委員会設置

箕輪町は11日、福祉輸送サービス事業検討委員会を立ち上げ、事業実施要領策定に向け町役場で協議した。

福祉有償運送は、公共交通機関の利用が困難な要介護者や身体障害者ら移動制約者を対象に、安価な利用料でボランティア的にする自動車での送迎サービス。

30年ほど前からボランティアとして始まったが、「自家用自動車は有償で運送の用に供してはならない」とする道路運送法第80条の抵触が黙認されてきた。03年度、構造改革特区で10自治体が福祉有償運送を試行。04年度から、国のガイドラインにより運送主体団体は第80条の許可が必要になり、重点指導期間(準備期間)が終わる本年3月までに、許可を取得しなければならない。

町内では、第80条の許可を申請すると思われる運送主体はNPO法人など4団体の見込み。

町は事業実施要領を決めるため委員会を設置し、民生委員、町社会福祉協議会、移動困難者、地域住民、タクシー事業者、運送主体団体などの代表12人を委員に委嘱。福祉有償運送について説明し、実施要領の素案を示した。次回の会議で要領を検討する。

要領決定後は、指針などを決め運送主体団体の申請を協議する福祉有償運送協議会を設置する予定。

検討委員会の委員長は黒河内将裕さん(木下区長)、副委員長は加藤寿一郎さん(民生・児童委員協議会副会長)。任期は07年3月31日まで。 -

和紙のちぎり絵サークル作品展

箕輪町公民館の文化系サークル「和紙のちぎり絵サークル」は31日まで、アルプス中央信用金庫箕輪支店ロビーで作品展を開いている。

サークルは発足から18年近くになり、会員は15人。発足当初から続けている人、入会3年目くらいの人などちぎり絵歴はさまざまだが、松島在住の岡田美智湖さんの指導で月2回、松島コミュニティセンターで和気あいあいと学んでいる。

今回の作品展は、緑が美しい「樹の下にて」、かやぶきの家に雪が積もった「冬晴」、水面に夕日が映る「諏訪湖夕映」など風景作品を主体に16点を展示。和紙特有の柔らかな風合いがあり、景色を切りとってきたかのように美しく表現した作品に、関心が集まっている。

岡田さんが指導するちぎり絵は、見たままを絵に表現する自然(じねん)流。いろいろな和紙を選び、重ね、自分の出したい色を表現する。「重ね張りした美しさや雰囲気、和紙の毛羽を生かした表現などを見てほしい」と話している。 -

高齢者の事故増える

伊那署は05年に管内で発生した交通事故状況をまとめた。人身事故は618件で前年と比べて29件(4・5%)減、死者は5人で同1人(16・7%)減、けが人は785人で同37人(4・5%)減竏窒ニ減少傾向。しかし、高齢者の関わる事故が全体の約3割を占める181件で、22件増加した。

死亡事故の特徴は5件ともすべてが車両単独による路外逸脱で、事故原因の多くは、わきみ運転、速度超過など、基本的な運転行為を怠っていた。また、悪質な運転ともいえる飲酒がらみの事故が17件で、前年と比べて7件増加した。

第一当事者が女性の事故、夜間の事故、交差点内の事故が前年と比べて減少。交差点内での事故については、道路管理者と連携を取り、安全対策を実施した効果が減少につながったと考えられる。

市町村別の人身事故の発生状況は、伊那市が371件で前年比12件(3・1%)減、箕輪町が126件で30件(19・2%)減、長谷村が2件で4件(66・7%)減少。一方で高遠町が20件で7件(53・8%)増、南箕輪村が98件で9件(10・1%)増加した。

伊那署の下里幸巳交通課長は高齢者の事故防止対策について「小人数でも構わないので、出前的な高齢者の交通安全講話教室を開くなどして、交通事故に対しての注意を呼びかけていきたい」と話している。 -

十沢線交通安全対策路面表示修繕工事終わる

箕輪町は、十沢橋東側の東西に走る十沢線と南北に走る農免竜東線との交差点の交通安全対策として、センターラインを太くするなど路面表示の修繕工事をした。

工事をした交差点は、出会い頭の事故が多く、伊那署によると04年は11件、05年は減少したものの年末に連続して事故が起きている。

町は、地元要望もあり、県などとも協議。今回、町ができる範囲で対策を講じた。

優先道路の十沢線を走行するドライバーにも注意を促すため、中心線を30センチ幅66メートル、交差点マークを45センチ幅8・4メートルで従来より太い線で引き直し、新たに減速帯30センチ幅160メートル、ドットマーク30センチ幅79・2メートルを設置した。 事業費は18万9千円。昨年12月20日に着工。工期は1月13日までだが年末に完了した。

「あと数秒、安全確認をすることで事故は防げる。無理な走行はせず、安全運転を心がけてほしい」と話している。 -

箕輪町木下の牧草地で火事

10日午後1時8分ころ、箕輪町木下一の宮の牧草地で火災が発生、枯れ草と牧草のロール26個を焼き、午後2時1分に鎮火した。

箕輪消防署によると焼失面積は約1300平方メートル。原因はたき火の不始末と見られる。

署は、「たき火は絶対に火のそばを離れず、確実に火が消えたことを確認してほしい。飛び火の危険もある。風の強い日はたき火をしないように」と注意を呼びかけている。 -

18歳少年 器物損壊の疑いで逮捕

伊那署は10日、器物損壊の疑いで、上伊那郡内に住む、無職の少年(18)を逮捕した。

調べによると少年は、昨年12月18日午後8時44分ころ、箕輪町内の大型店1階出入り口の自動ドアのガラス1枚(損害額約4万2千円)を、足蹴りして割ったもの。被害届を受けた伊那署は、目撃者等の捜査から少年の犯行であることを確認し、逮捕した。

伊那署によると、少年は友人と同店を訪れた際、警備員から万引きの疑いをかけられ、腹いせに自動ドアのガラスを蹴り割ったと思われる。犯行は店を後にする時、内側から蹴ったという。 -

箕輪町公民館武道関係専門部鏡開き式

箕輪町公民館武道関係専門部の鏡開き式が9日、町民武道館であった。恒例の5部合同式で、部員は寒さに負けず初けいこに取り組んだ。

柔道、県道、空手道、なぎなた、フェンシングの部員が一堂に集まり、鏡開き式で今年1年けいこに励み、心と技を磨き精進することを誓った。

武道館と町民体育館に分かれての初けいこは、白い息を吐きながら元気に声を出し、素振りや型の練習に励んだ。

けいこの後は、保護者らが用意した温かいおしるこを味わった。 -

箕輪南宮神社山車飾保存会

箕輪南宮神社祈年祭に奉納する山車(だし)飾り。100年以上もの歴史がある山車飾りを、木下区民有志でつくる箕輪南宮神社山車飾保存会(会員47人)が守り、受け継いでいる。

歴史上の有名な人物や物語の場面を、人形を作り舞台に再現する山車飾り。始まりは明治初期で、高遠から箕輪郷木下に移り住んだ青年が、「高遠の鉾持神社の例祭に古くから山車が飾られ、参詣者の足を止めている。南宮神社の祭りにも飾ったらどうか」と提言したものという。

神社境内や商店、町内各所に計30余もの山車が飾られた時代もあり、昔は商店や常会、青年会などで作っていた。78年に保存会が発足。88年7月、山車飾りが箕輪町民俗無形文化財の指定を受けたのを機に新たに保存会を組織し、一般区民のほか区会議員も参加する現在の形になった。

「物作りが好きだということが基本にある。その気持ちがあるから続いているのでは」と蟹沢廣美会長。会員は友達で誘い合ったり、区会議員で参加しそのまま残ったり。モーター仕掛けで人形を動かすための技術者が必要で「会に入れられちゃった」と笑う人も。

保存会は「材料が何もないゼロからのスタート」だった。町や木下区の補助を受け、人形の頭や着物の生地など材料を少しずつ買いそろえ、今では頭を70個所有。「財産が増えた」。

「今は前に使ったものを補修してできるから楽になったけど、最初から作るのはえらいこと」「鎧の着せ方も分からずに会に入って、最初は前からいた人に教わった。難しいもんだなと思ったけど、あれがいい勉強になっている」

衣装作り、機械操作など、各自が過去の職業や得意分野を持ち寄って制作に携わる。

祈年祭の舞台決めは夏ころから始まる。昨年は、穂高神社の研修視察で頭や手、胴体などの作り方を学び、9、10月に保存会独自の工夫を加えて胴体を作った。11月末からは日曜日を除く毎晩、人形作りや舞台の組み立て作業に精を出した。

「仕上がって飾ったときは立派にできたなと思う。その時はやっぱりうれしい」「自分ではまだ足りないと思うけど、素晴らしいと言ってくれるとほっとした気持ちになる」

完成したときの喜びに加え、「歴史的な面白さ」もある。「歴史に関心がうとかったが、作り出すと歴史を再検討するような勉強になる会」と話す会員もいる。

毎年異なる舞台を作る大変さがあるが、「続けていかにゃいかんという責任感」で、皆が団結。後継者育成のため02年に発足した子どもたちの「スマイル山車くらぶ」の指導にも力を注ぐ。

今年の祈年祭は14、15日。「安寿と厨子王」「孝女白菊」「曽我兄弟の仇(あだ)討ち」、干支(えと)にちなんだ「犬の踊り子」「犬のごあいさつ」、スマイル山車くらぶの「花咲かじいさん」を奉納する。二年参りには、一足早く「犬の踊り子」を披露した。

祈年祭が終わると例年、町役場や文化センターにも山車を展示。木下区民文化祭にも飾る。

祈年祭まで1週間と迫り、「どんな批評があるかな。大勢来てくれるかな」と、そんな思いを抱きながら、今は舞台への飾り付け作業を進めている。 -

年末ジャンボ宝くじ

箕輪のジャスコチャンスセンターで1等前後賞3億円の大当たり

昨年12月31日に抽選のあった第498回年末ジャンボ宝くじで、箕輪町のジャスコチャンスセンターから1等前後賞3億円の当たりが出た。売場には「大当たり 3億円」のチラシが張り出されている。

県内で出た1等3本の一つ。同センターでは、02年10月に「LOTO6」の1等2億円が出ているが、ドリーム・サマー・年末の3大ジャンボ宝くじで1億円以上の高額当選は過去5年出ていないという。当選くじは「バラ券なので、当選は恐らく1等2億円、前後賞の各5千万円に分かれるのでは」と話している。

中南信では、1等が松本駅前チャンスセンターでも出たほか、2等が茅野市内の茅野オギノ、松本市内のカタクラモールチャンスセンターで各1本出ている。 -

放火が前年比6件増

伊那消防組合は05年に管内で発生した火災状況をまとめた。火災件数は92件(前年比18件増)で、死者は8人(同6人増)、負傷者は5人(同4人減)、被害総額は1億4425万2千円(同4719万4千円増)。火災原因のなかで最も増加した「放火・放火の疑い」は、前年に比べて6件増の15件だった。

内訳は「建物」が45件(同10件増)、「林野」が6件(同1件減)、「車両」が6件(同1件減)、「その他(廃材・土手焼き)」が35件(10件増)。焼損面積は、建物が3023平方メートル、林野は115アール、車両は6台。焼損棟数は全焼が22棟など合計59棟で30世帯、97人が被災した。

原因は、「放火・放火の疑い」(15件)、「たき火」(11件)、「枯れ草焼き」(9件)、「コンロ・てんぷら火災」(8件)の順で多い。

市町村別の火災発生数は、伊那市43件、南箕輪村18件、箕輪町14件、辰野町10件、高遠町6件、長谷村1件だった。

同消防組合によると、全国的に火災原因は放火、たばこ、コンロなどが増加しているという。「家の周りに燃えやすい物を置かないことや、隣近所での声掛けなど、放火のしにくい環境づくりを心がけてほしい」と呼びかけている。 -

箕輪町特別職報酬等審議会

町長が白紙諮問箕輪町特別職報酬等審議会は6日、町役場で開き、平沢豊満町長が06年度の町長、助役の給料額、町議会議員の報酬額などを白紙諮問した。

審議会委員に10人を委嘱。会長は北沢喜恵治さん、職務代理は原幸喜さん。

町長は、「町の実態をご覧いただき、近隣市町村の状況、町の立場などを見ながらご審議いただきたい。活力あるまちづくりに向けての検討をお願いする」と白紙諮問。任期中の町長給料の20%相当額減額を選挙公約にしていること、町議会から「現在の5%削減から3%削減にしていただけないか」との要望がきていることも話した。

05年度は、04年度と同じく町長25%、助役15%、教育長15%、町議会議員5%の削減をしている。 -

【記者室】天然スケートリンク

上伊那に残る天然スケートリンクの一つ、箕輪町の上古田スケート場がオープンする。滑走出来るか否かはお天気次第だが、キラキラと光る子どもたちの笑顔が、今年もまたリンクにあふれるだろう▼昔は、町内の各小学校で校庭にリンクを作った。スケートクラブもあり随分活発だったというが、校庭リンクは次第に姿を消した。町営のスケート場が始まったのは87年。今年で19年目を迎えた▼天然リンクは管理の大変さがある。過去に運営中止になるのでは-との噂が流れたこともあった。深夜の水まき、雪かきなど影で支えて下さる方々のご苦労があって運営できていることに感謝しつつ、天然リンクに子どもたちの歓声がいつまでも響いてほしいと願っている。(村上記者)

-

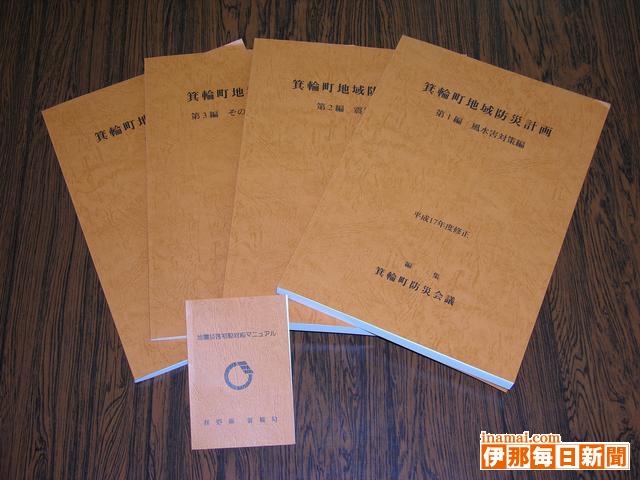

箕輪町地域防災計画(05年度修正)策定

箕輪町が策定していた町地域防災計画が完成し、05年度修正版の冊子が出来上がった。

町は、地域防災計画を98年に策定。その後、法改正や東海地震防災対策強化地域の指定などがあり、時代に即した計画にしようと04年11月から見直しをしてきた。

計画は、▽風水害対策編▽震災対策編▽その他事故災害対策編▽資料編-に分かれる。計画には、航空災害対策、鉄道災害対策、危険物等災害対策を新たに盛り込み、住民とのワークショップや各課から出された課題なども反映した。

冊子はA4版。各編20部作成。町防災会議の委員や、町と防災協定を結んでいる東京都豊島区などに配る。役場や各区の差し替え用は130部作成した。

今回、町職員向けの「地震災害初動対応マニュアル」も作成。すみやかに初動体制を確立し災害対策活動ができるよう、地震発生時に外部から役場に参集するまでの状況把握や情報伝達、災害対策本部の活動などをまとめている。常時携帯できるようにポケットサイズで300冊作った。 -

小野工業が箕輪町にLED(発光ダイオード)照明寄贈

小野工業(本社・辰野町小野、檀原隆宣社長)は5日、箕輪町にLED(発光ダイオード)照明16個を寄贈した。

03年12月から、建設業に加えて太陽光発電や風力発電など自然環境にやさしい事業展開をしている同社は、LED照明の販売元になっている。今回、省エネルギーのLED照明を実際に地域の人に見てもらおうと町に寄贈を申し入れた。

新エネルギーの普及啓発に取り組む町は、寄贈を受け、新エネルギーと省エネルギーの両方を併せ持つLED照明を、住民が夜間利用する機会が多い公民館に活用して町全体で“環境にやさしいまちづくり”の実現を目指したい考え。希望のあった木下、下古田、中曽根、大出、沢の5区の各公民館で外灯に使う。

LED照明は100ボルト、約2・5ワットの低消費電力。寿命は5万時間以上と長く、一般の白熱電球の平均寿命の約50倍長持ちする。頻繁にスイッチの入り切りをしても寿命に影響しないほか、玉切れ、劣化がなく、外灯や常夜灯に向いているという。

檀原社長は、「LEDをもっと身近に感じてもらいたい」と話し、今後モニターアンケートも予定している。

平沢豊満町長は、「使い始めると住民の意識も変わってくると思う。有効に使わせていただく」と感謝した。 -

箕輪町営上古田スケート場7日オープン

箕輪町営の天然リンク、上古田スケート場の7日オープンに向け、リンク整備が進んでいる。

昨年12月中旬にグラウンドに水を引き入れ年末までに結氷。氷の上に雪が積もった状態になっていた。4日、町教育委員会の職員が雪かき、リンク作りに取りかかり、夜に水をまいた。天然リンクのため天候に左右されるが、いい氷の状態でオープンしたいと作業に精を出している。

一般滑走の使用時間は平日午前6時縲・時半(リンク清掃午前7時半縲・時50分)、夜間午後6時縲・時半(清掃午後7時半縲・時45分)、日・祭日・長期休業午前6時縲・時(清掃午前8時縲・時15分、午前9時縲・時15分)。清掃は利用者全員でする。リンクに赤旗が出ているときは滑走禁止。

スケート場利用は2月5日まで。無料。無料の貸し靴もある。

問い合わせは上古田スケート場(TEL79・0152)、町教委生涯学習課(TEL70・6602)へ。 -

箕輪町商工会初夢チャンスカード抽選会

箕輪町商工会の年末年始大売出し初夢チャンスカード当選番号抽選会は4日、商工会館であった。小林紀玄会長ら商工会3役、商業部役員、消費者代表の立会いのもと、厳正な抽選を行い、当選番号を決めた。

初夢チャンスカードは、昨年12月15日から今年1月3日までに町内の商店会加盟店で500円の買物ごとに進呈した。総発行数は14万枚。

賞品は初夢賞・商品券3万円28本、1等・商品券1万円56本、2等・商品券5千円140本、3等・商品券千円840本。賞品総額294万円。

抽選は、消費者代表として町消費者の会正副会長、商工会役員が箱の中から数字を書いたピンポン球を引いて当選番号を決めた。

当選番号は▽初夢賞(各組共通下4桁)=2506、5665▽1等(各組共通下4桁)=0244、3828、6496、7577▽2等(各組共通下3桁)=363▽3等(各組共通下3桁)=056、280、585、744、898、939-。

賞品引換期間は6日から20日まで。

賞品引換場所は町商工会(土・日・祝日休み)、井口モータース、藤乃園ピュア店、かどや時計店、ふとんショップいとう、平林商会、ミクロスタンプ、若林酒店。町内大型店はピュア・ジャスコ、ベルシャイン伊北店、ビーワンみのわ店の各サービスカウンター。 -

箕輪町協働による廃食用油リサイクル推進事業4月本稼働

BDFで「みのちゃんバス」走る

箕輪町は4月、04年度に策定した「箕輪町地域新エネルギービジョン」に基づき進めている「協働による廃食用油リサイクル推進事業」を本稼働する。

町内の各家庭から廃食用油を収集・回収し、町共同作業の家でバイオディーゼル燃料(BDF)に精製。町が購入し、町内巡回「みのちゃんバス」や公用車に使用する“地球・環境にやさしいリサイクル”事業。町が掲げる新エネルギー導入構想の4プロジェクトの一つ「みのちゃんバスBDF事業」を、住民協働の事業に位置付けている。

精製したBDFをバスに利用するのは県内初。町は、バスに使うことで、“ごみ”は“ごみ”でなく、“資源”として生まれ変わることを普及・啓発。住民の環境問題・環境保全への意識を高めたいとする。また、地球にやさしいBDFを使い軽油使用料を削減、地球温暖化防止を図る。

廃食用油は植物性油に限り、各家庭と町内小・中学校の給食室から回収。家庭からは資源(缶・びん・ペットボトル)回収日に各地区の資源収集ステーション38カ所で集める。

回収により期待される効果は、可燃ごみの資源化が年間6111リットル(うち小・中学校4911リットル)、二酸化炭素の削減が年間14トン。バスの消費燃料年間3万リットルのうち2割の6千リットルをBDFでまかなう計画という。

昨年11月、BDF精製作業場が完成。装置は、100リットルを6時間で精製する導入例の多い機種。10、11月に試験的に初回収した廃食用油1500リットルを使い、週1回のペースで精製。11月23日の初の試運転は、BDF使用で力不足の異常や運転後の故障などの問題はない-とする伊那バスの報告を受けている。

住民は、「今まで廃食用油は可燃ごみで出していたので回収は助かる」と好意的な声が多く、事業の一環で廃食用油回収をしてきた町女性団体連絡協議会も、「今後も皆で協力したい」と応援する。

町は1月15、22日、2回目の廃食用油試験回収をする。精製するBDFを検査し、冬期間のBDFと軽油の比率を検証。再度試運転をして導入に備える。4月以降は、定期的に廃食用油を回収し、週1、2回精製。精製の翌日には給油し、在庫を作らない体制にしたい考えで、先進事例も参考に本稼働までに回収システムとBDF推進体制を構築する。 -

わら細工で冬景色

箕輪町南小河内の大槻博一さん(72)が手作りしたわら細工の「冬景色」が、東箕輪郵便局ロビーに飾られている。

飛騨高山の合掌づくり、雪靴、栄村の雪ん子、わらを保管するために積み上げたものなど、一つひとつ丁寧に作り上げ、綿帽子をかぶった箕輪町のキャラクター「もみじちゃん」も仲間に加えた。

昨年は干支(えと)の12支を作り、同局に届けた。今年は何にしようかと考えた末、田園風景を表現したという。

「米のありがたさ、わらの尊さを感じる」とわら細工にこだわり、わら草履や動物の飾りなどを制作。「ぼけ防止と健康のためにもなる。わら細工が縁で、皆さんがわらを持ってきてくださったり、人とのふれあいがうれしい」と話す。

大槻さんの作品を見るためにわざわざ訪れる人もいて、局は冬の間ずっと飾るという。 -

箕輪町男女協働参画プラン

ダイジェスト版発行

箕輪町は男女共同参画プランのダイジェスト版「共に活き活き 男女共同参画社会の実現を目指して」を発行し、1月の広報と一緒に全戸配布した。

町は、96年3月「人権尊重の町」宣言をし、あらゆる差別のない町を目指している。99年3月には「みのわ女性プラン」を作成。男女が家庭・地域社会・労働の分野の活動に平等な立場で参画し、共に責任を担うことができる社会の実現に向け、推進協議会を通じて行政主導による活動の輪を広げた。

今回、国・県の行動指針や条例との整合性を確認。箕輪町第4次振興計画の中に位置付け、「箕輪町男女共同参画プラン」に名称を改め、具体的な取り組みを要約して全町民の意識高揚と行動の支援に努めようと、町男女共同参画プラン策定委員会が編集し、A4版ダイジェスト版を1万部作った。

「男女共同参画社会のすがた」として▽人権の尊重▽平等な参画機会の確保▽パートナーシップの確立-を挙げ、家庭、学校、地域社会、職場、子育て、介護のそれぞれのすがたを示している。

目標は(1)共に認め合う意識づくり(2)共に担う環境づくり(3)共に築く生活づくり-。目標ごとに取り組みも挙げた。

ダイジェスト版は、カラー印刷で町内在住者によるイラストなども多く使い、見やすく、だれにでも気軽に手に取ってもらえるよう工夫したという。

2012/(土)