-

浜松市庄内地区から卒園する箕輪町の園児に花束届く

箕輪町と友好交流している静岡県浜松市庄内地区から、あす卒園を迎える園児全員分の花束が23日に届けられました。 浜松市庄内地区の交流協会のメンバー3人が町役場を訪れ、町内に8つある保育園の園長に花束を届けました。 庄内地区特産のガーベラ3本とフリージア2本をセットにしたもので、卒園する園児と保育士に合せて550本が贈られました。 庄内地区からは毎年花束が届けられていて、保育園のほかにも、先日卒業式が行われた小中学校にも750本が贈られています。 交流協会の石塚喜代登顧問は「地元の農家が心を込めて育てた花です。あすの卒園式で子供たちに渡してください」と話していました。 8つの保育園を代表して木下北保育園の山下いち子園長は「子供たちの喜ぶ顔が目に浮かびます」と感謝していました。 箕輪町の保育園の卒園式は24日に全園一斉に行われます。

-

西光寺 延命地蔵尊例祭

箕輪町沢の西光寺で、延命長寿や安産にご利益があるとされる「延命地蔵尊」の例祭が、20日に行われました。 延命地蔵尊は、今からおよそ260年前に高遠町の石工、向山重左衛門が作ったもので、箕輪町の有形文化財に指定されています。 延命長寿をはじめ、安産や病気平癒、五穀豊穣などあらゆる福徳が得られるとされています。 例祭では法要が営まれ、仏教会のメンバーが御詠歌を奉納しました。 西光寺の竹花祐栄住職は「お地蔵様は庶民の悩みを救うためにあります。これからも町の宝として守っていきましょう」と話していました。

-

3市町村結ぶ「伊那本線」試乗会 4月1日から運行開始

伊那地域定住自立圏の取り組みとして4月1日から伊那市、箕輪町、南箕輪村を結ぶ新しいバス路線「伊那本線」の運行が始まります。 22日は行政関係者や地域住民を対象にした試乗会が開かれました。 この日午前9時から午後5時30分までの間に5本のバスが運行され、市町村長や地元区長、地域住民など90人ほどが試乗しました。 伊那地域定住自立圏の取り組みの一つとして4月1日から、伊那市、箕輪町、南箕輪村を結ぶ新たな路線「伊那本線」の運行が始まります。 午前9時に伊那バスターミナルを出発したバスは伊那市街地、伊那中央病院などを経由し、午前9時25分に南箕輪村役場に到着しました。 その後、箕輪町の国道153号バイパスを通り商業施設などを経由したバスは、午前9時50分に箕輪町役場入口に到着しました。 伊那本線は、伊那市西春近の「赤木駅前」停留所から、箕輪町大出の「ベルシャイン伊北店」停留所までを結ぶ片道1時間15分の路線です。 経済や生活の結びつきが強い3市町村全体で必要な生活機能を確保し、圏域内の移動、交流を促進するため、通院、通学、買い物などでの使いやすさを考慮しています。 来年度1年間の事業費は4,540万円で、8割を国の特別交付税でまかないます。 伊那本線は4月1日から5年間の試行運行が始まり、平日は伊那方面行き、箕輪方面行きがそれぞれ9便です。 料金は一部の区間を除き初乗り200円で、最大運賃は350円となっています。 また、運行開始を記念して3月31日と4月1日は全便無料で乗車できます。

-

住宅地 商業地とも下落

国土交通省は平成29年1月1日現在の地価公示価格を21日発表しました。 県内の平均は、住宅地で20年連続、商業地で25年連続の下落となりましたが下落幅は縮小しました。 地価公示は、不動鑑定士が1平方メートルあたりの価格を判定したもので、一般の土地の取引価格の指標や、公共事業用地の取得価格算定の基準となります。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市荒井の商業地が1平方メートルあたり51,100円でマイナス3.2%、上新田の住宅地が30,600円でマイナス0.7%となっています。 箕輪町では、松島の商業地が、31,500円でマイナス3.7%、同じく松島の住宅地が27400円でマイナス2.5%。 南箕輪村では、沢尻の住宅地が18,900円でマイナス1%となっています。 調査は、県内の43市町村、332地点で行われました

-

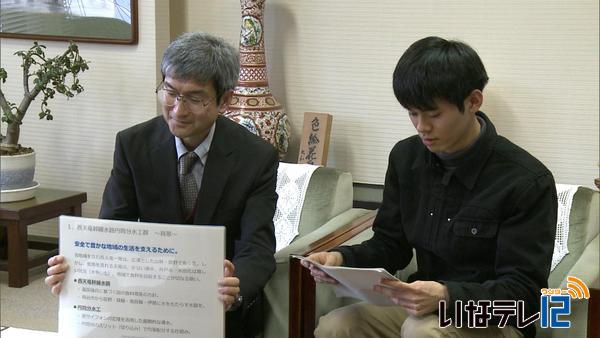

長野高専の学生 西天の円筒分水工調査結果を報告

西天竜幹線水路の円筒分水工の測量調査を行った長野市の長野工業高等専門学校の3年生は、21日箕輪町の白鳥政徳町長に調査結果を報告しました。 この日は、長野高専3年の鶴田尚吾さんと柳沢吉保教授が町役場を訪れ、調査結果をまとめた報告書を白鳥町長らに手渡しました。 長野高専環境都市工学科の3年生は去年11月、西天竜幹線水路の円筒分水工の測量調査を行いました。 土木遺産として価値があり、長野県の農業と深く関係している点に着眼しました。 円筒分水工は、流れてきた水が中央部分から吹き出し、縁から放射状に流れる仕組みになっていて、およそ25キロの幹線沿いに30個あります。 今回は、箕輪町内にある6つを調査しました。 構造を細かく調べたり水の量を計るなどしてデータ化し、報告書にまとめました。 白鳥町長は「農業と関わりのあるものに目を向けていただきありがたい」と感謝していました。 報告書は、200部つくられ、上伊那の各図書館に寄付されます。

-

箕輪町人事異動内示 52人小規模

箕輪町は、4月1日付けの人事異動を、21日に内示しました。 異動は52人の小規模で、課長級の昇任は2人です。

-

箕輪町子育て支援アプリ「みのむし」お披露目

箕輪町は、子育てに関する情報がわかる子育て支援アプリ「みのむし」を制作し、18日お披露目されました。 箕輪町の子育て支援アプリ「みのむし」です。 予防接種の日程がわかるほか、スケジュール管理や、町の子育て情報を見ることができます。 若い母親に町の子育て情報を発信していこうとアプリを制作しました。 18日は見本の機器が用意され、訪れた人たちが職員から話を聞いたりアプリを試していました。 アプリは27日に公開予定で、無料でダウンロードすることができます。 箕輪町は、女性活躍の機運を高めていこうと、今日、輝く女性フェスティバルin箕輪を町文化センターで初めて開き、アプリのお披露目のほか、マッサージや工作など、女性や親子連れが楽しめる催しが行われました。 ほかに人気お笑いタレントのライブやパネルディスカッションなども行われ、訪れた人でにぎわいました。

-

箕輪町の県天然記念物の樹木保存へ

長野県の天然記念物に指定されている箕輪町中曽根のエドヒガンと木下のケヤキの保存作業が現在行われています。 16日は、中曽根のエドヒガンザクラで作業が行われていました。 エドヒガンは、木の高さは13メートル、根元の周囲は8.2メートルあり、樹齢の推定は千年です。 平成15年度の作業から13年が経過し、補修や処置が必要となったため今回作業が行われました。 幹の空洞部分はモルタルで閉鎖されていましたが、それを取り払い、根が伸びるのを助けるほか、剪定や支柱の設置などを行います。 県と箕輪町の補助金を受けて所有者が実施するもので、町内の保存樹木を診断している樹木医の粂野 勝さんが作業計画を立て、飯田市の造園業・伍福園が実施しています。 木下北保育園内にある推定樹齢千年のケヤキも今回作業を行う予定です。 県天然記念物の保存作業は、20日までを予定しています。

-

大正大学の学生が調査報告会

東京都豊島区の大正大学の学生が、移住者目線で箕輪町の魅力や課題について行った現地調査の報告会が、16日、町地域交流センターで開かれました。 報告会には、白鳥政徳町長のほか役場職員や町議会議員など50人ほどが参加し、学生の発表に耳を傾けました。 大正大学の学生は、今年2月12日から15日にかけて、箕輪町内を回り、住民に聞き取りを行うなど調査を行いました。 大正大学の地域創生学部は、今年度創設された学部で、学生は全員が1年生です。 調査には6人が当たり、移住者の視点で、町の魅力や課題をまとめました。 生かし切れていない地域資源について発表した学生は、「ながたの湯は、つるつるの泉質で町外からも来客しているが、滞在時間が短いのが問題だ。」と発表していました。 UIターンについて発表した学生は、「UIターンのきっかけのほとんどが人との縁との調査結果が出たが、それならば、人と人とのつながりを促進させる取り組みが重要になる」と話していました。

-

伊那市・箕輪町・南箕輪村 小中学校の卒業式始まる

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校10校で卒業式が15日に行われ、卒業生が学び舎を巣立ちました。 このうち、伊那市の伊那中学校では、3年生127人が卒業を迎え、武田育夫校長から卒業証書を受け取りました。 今年度の生徒会では、みんなでつながってひとつになろうと「糸」をテーマに活動したことから、卒業生は、それぞれが作った組紐の花飾りを制服につけて式に参加していました。 向山謙志郎君は答辞で、お世話になった人たちへ感謝の気持ちを述べました。

-

藤澤古實に学ぶ会 発足

昭和42年に亡くなった箕輪町出身の歌人で彫刻家の藤澤古實をもう一度見直そうと、学ぶ会が12日、発足しました。 藤澤古實は箕輪町三日町出身の歌人で彫刻家です。 50代の頃箕輪中学校に勤務していた関係で町内に多くの教え子がいます。 また、箕輪町の歌や上伊那の小中学校の校歌なども作詞しています。 12日は、箕輪町文化センターで藤澤古實に学ぶ会の発足総会が開かれ、関心のある人や教え子など50人が参加しました。 平成14年までは、短歌や彫刻の作品展、読書会などが箕輪町で行われていましたが、その後、活動が途絶えていました。 没後50年を機に会を発足することを決めました。 今年の1月から有志で準備を進め、事業計画などを協議し「藤澤古實短歌賞」を設け作品の募集を行ってきました。 12日は、41人113作品の応募があった短歌の入選者に表彰状などが贈られました。 会長の井澤通治さんは「郷土が生んだ藤澤古實の短歌や彫刻を根付かせていきたい」と話していました。 今後、2か月に1度、勉強会などを開いていく計画です。

-

町観光協会フォトコンテスト展示

箕輪町観光協会主催のフォトコンテスト入賞作品の展示が箕輪町役場玄関ホールで行われています。 玄関ホールには、コンテストの入賞作品14点が展示されています。 最優秀賞の推薦には、箕輪町の小平充宏さんの作品「桜の福与城址」が選ばれています。 コンテストは「箕輪町の魅力を伝える写真」がテーマで、46人から158点の応募がありました。 展示は16日まで町役場玄関ホールで行われます。 17日~27日はイオン箕輪店、27日から4月7日まではながたの湯で展示されます。

-

ルビコン会長 登内英夫さんの葬儀しめやかに

2月7日に99歳で亡くなった元県議会議長で、ルビコン㈱会長の登内英夫さんの告別式が、11日に箕輪町でとり行われました。 箕輪町の伊那プリンスホテルで一般会葬と社葬が行われました。 午前10時から午後2時半まで行われた一般会葬には、地域住民のほか企業や政界の関係者など約2千人が訪れたという事です。 訪れた人たちは献花をして手を合わせ登内さんの冥福を祈っていました。 登内さんは、伊那市西箕輪に本社を置くコンデンサーメーカー、ルビコンを創設しました。1967年から8期連続県議会議員をつとめ、県議会議長などを歴任しました。 宮下一郎衆議院議員は「親子2代に渡って大きな御恩を頂いた。経済界、政治の世界でもまさに師と仰ぐべき方だった」、長野県議会の向山公人議長は「去年の秋に誕生祝いをやろうと話した時はお元気な姿だったので大変さみしいが、登内さんの遺志を地域の発展のためにつくしていかなければいけないと感じた」、白鳥孝伊那市長は「手をあわせるといろいとな思い出が頭をよぎった。登内さんには大変お世話になりました」と話していました。 午後3時から行われた社葬には、商工会議所や県議会、企業の関係者のほか、役員OB、友人、親族など200人が参列したという事です。

-

箕輪北小学校1年2組 ヤギとの生活を劇で発表

箕輪町の箕輪北小学校1年2組の児童は、8日、お世話になった地域の人たちを招き、クラスで飼ってきた2匹のヤギとの1年間の生活を劇で発表しました。 1年2組の児童はオスとメスのヤギを飼っています。 伊那市のグリーンファームで出会ったヤギで、自分たちで飼ってみたいと2頭を借りる事にしました。 この日は、ヤギのエサとなる草や野菜を分けてもらった地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと発表会を開きました。 劇では、小屋づくりをした事や当番を決めて掃除やえさやりをした事など1年間の活動を発表しました。 冬場は特に、エサとなる草を探すのに苦労したという事です。 箕輪北小学校では来年度の児童数によっては現在の1年生のクラス替えがあります。 2組の児童は話し合いをして、来週ヤギをグリーンファームに返す事にしたという事です。

-

箕輪町地域おこし協力隊 3人が卒業

箕輪町の地域おこし協力隊の報告会が5日文化センターで開かれました。 4人の隊員のうち3人が今月で任期を終えます。 3年の任期を終えるのは東京都出身の橋本浩基さん、千葉県出身の廣瀬桃子さん、千葉県出身の関口悠子さんの3人です。 橋本さんはかやの山荘の運営サポートや町内の自然や生き物について学んでもらうイベントの開催に取り組んできました。 廣瀬さんは、農産物加工所を拠点に農産物のPRや販路拡大に向け物産展などへ参加しました。 関口さんは、移住定住促進に向け希望者の相談や情報発信などを行なってきました。 任期終了後も3人は箕輪町に住み、橋本さんは任意団体を立ち上げ環境に関するイベントの開催、廣瀬さんは伊那市の保育園に、関口さんは役場に就職するという事です。 箕輪町では、退任する3人に変わり4月から新たに2人を任命する事にしています。

-

箕輪町の東部診療所 「1年程度で方向性示す」

6日の一般質問で白鳥町長は、現在休診となっている南小河内の東部診療所の今後の在り方について1年程度で方向性を決めたいとの考えを示しました。 東部診療所は、患者数の減少などから、去年4月から休診となっています。 白鳥町長は、「町内にない耳鼻科や皮膚科を前提に、施設を貸し出す方法で医師を探していきたい」と話しました。 ただ、医師確保が難しかった場合は訪問介護や療育施設としての活用も視野に入れ、1年程度で今後の在り方の方向性を示したいとしました。

-

箕輪町木下保育園の建設予定地 北城で交渉進める

箕輪町の白鳥政徳町長は、木下北保育園と木下南保育園を統合して新しく建設する木下保育園の建設予定地として、北城団地西側の農地の取得に向け地権者と交渉を進めている事を明らかにしました。 6日に開かれた町議会一般質問で議員の質問に答えたものです。 建設予定地は木下南保育園の北側にある北城団地西の農地です。 用地取得にむけ、今年1月から地権者8人との交渉を始め先月末までにおおむね同意を得たという事です。 今月中には隣接する土地の所有者への説明を終える予定で、来月から木下区民への説明会を開き、具体的な建設予定地を公表するとしています。 北城団地西は、地元の木下区から提案のあった場所です。町ではH30年度中に用地取得に関する県への申請を行う予定で、取得には2~3年ほどかかるものとみています。

-

信濃雪割草愛好会 展示会

信濃雪割草愛好会の展示会が、5日まで箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。 会場には、7人が育てた250点が展示されています。 雪割草は、同じ花からとった種をまいても違う色や形に育つということです。 色の重なりが楽しめる「三段咲き」や、多くの花びらが重なった「千重」などがあります。 会員が交配させて作ったものもあります。 会場では苗の販売も行われ、訪れた人たちが買い求めていました。 信濃雪割草愛好会の展示会は明日まで松島コミュニティセンターで開かれています。

-

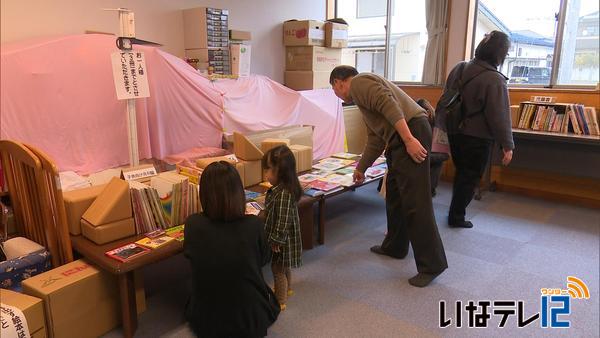

読まなくなった絵本 譲渡会

読まなくなった絵本の譲渡会が2日から、箕輪町松島の子育て支援センターいろはぽけっとで始まりました。 会場には、およそ420冊の絵本が並びました。 絵本の譲渡会は、幼い頃から多くの本に親しんでもらおうと毎年この時期に箕輪町が開いています。 箕輪町役場、文化センター、図書館の3か所に絵本ポストが設置され、1年間で集まった本を譲渡しています。 持ち帰ることができるのは1人3冊までで、訪れた親子は手にとって選んでいました。 ある母親は「子どもが1歳になり、お気に入りの本はボロボロになるくらい毎日読んでいます。こうした機会は、新しい本と出会えてありがたいです」と話していました。 絵本の譲渡会は4日(土)まで箕輪町の子育て支援センターいろはぽけっとで開かれていて、時間は午前9時から午後4時までです。 本が無くなり次第終了となります。

-

箕輪健全 全国大会出場を報告

箕輪町と南箕輪村の小学生が所属するミニバスケットボールチーム「箕輪健全育成」は3月28日から東京都で開かれる全国大会に初めて出場します。 2月28日はチームのメンバー14人と監督などが、箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会出場の報告をしました。 箕輪健全は、1月に開かれた県大会で優勝し全国大会への出場を決めました。 全国大会を決める最終戦では、駒ケ根市のチームと対戦し、後半に逆転し勝利しました。 チームの中心は15人中9人いる6年生です。 5年生の時から公式戦に出場し、攻撃・守備とも一対一の能力を高めてきたという事です。 選手たちは、「全国でも優勝したいです」「県代表として、他のチームの分まで頑張りたいです」などと目標を話していました。 箕輪健全が出場する第48回全国ミニバスケットボール大会は28日から東京都で開かれます。

-

箕輪町の住民満足度調査 7割が「満足」

箕輪町が去年10月に行った住民満足度調査で、約7割が箕輪町での生活に満足していると回答しました。 24日、町地域交流センターで、みのわ未来委員会が開かれアンケート結果が報告されました。 去年10月、町内の20歳以上の男女1,500人を対象にアンケートを行い、888人から回答がありました。 「箕輪町での生活に満足しているか」との問いには、6.6%が「かなり満足している」と回答し、「まあまあ満足している」が63.2%で、全体では69.8%の住民が「満足している」と回答しました。 一方で20.9%が「不満だ」と回答していて、理由は、医療環境が整っていないが38.7%で最も多く、次いで、買い物など日常生活に不便を感じる、飲食店や娯楽施設がないなどとなっています。 調査は箕輪町の第5次振興計画の周知と、町の取り組みについて住民の評価を把握しようと2年に1度行っています。

-

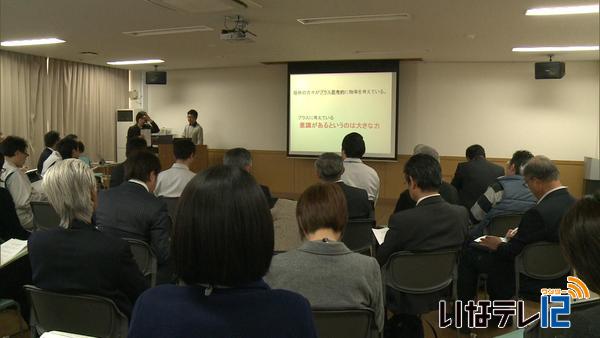

チーム箕輪チャレンジ政策研究発表会

箕輪町の職員による、将来を見据えた住みよいまちづくりに向けての政策研究会、「チーム箕輪チャレンジ」の政策研究発表会が24日地域交流センターで開かれました。 発表会では3つのプロジェクトチームが政策を提案しました。 このうち若者のまちづくり参加のプロジェクトは、「若者活躍条例の制定」を提案しました。 高校1年生から35歳までを対象に、若者の活動を支援するものです。 イベント会場や打ち合わせ会場を無料・安価で提供するといった支援を想定しています。 政策研究会は、第5次振興計画の重点プロジェクトの達成に向け、去年8月に設置されました。 去年11月の中間発表を受け、提案の一部が新年度予算案に盛り込まれています。 若者活躍条例については、条例制定を検討するための50万円が盛られました。 このほか、「間伐材などを薪やチップに処理する施設の整備」、「フェンシングの金メダリストを招いたイベントの開催」などが提案され、新年度予算案に計上されています。 町では、来年度以降もプロジェクトを設置し、政策研究をしていきたいとしています。

-

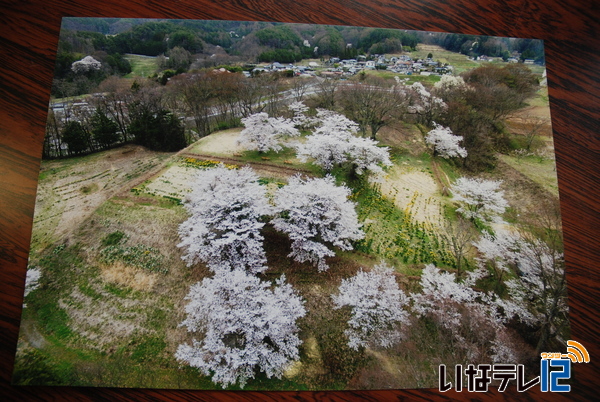

箕輪町フォトコンテスト 推薦に小平さんの作品

箕輪町観光協会主催のフォトコンテストの審査会が14日役場で開かれ、最優秀賞の推薦に、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品が選ばれました。 最優秀賞の推薦に選ばれた、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品「桜の福与城址」です。 福与城跡を上空から撮影した作品で、今までにない視点でありのままの春の風景をとらえた点が評価されたということです。 コンテストのテーマは「箕輪町の魅力を伝える写真」で、県内外の46人から158点の応募がありました。 入選した作品は、町のパンフレットやHPなどに活用されるということです。

-

親子で簡単にできるおやつ作り

箕輪町の子育て支援センターいろはぽけっとで24日、親子で簡単にできるおやつ作りが行われました。 町内の親子、9組20人が参加し、杏仁豆腐とパンケーキを作りました。 苦手な子どもが多いニンジンを細かく刻み、豆乳と一緒にパンケーキに入れて焼きました。 子育て支援センターでは「親子で楽しみながら、家庭でもいろいろな野菜を入れて作ってみて欲しいです」と話していました。

-

特別養護老人ホームみのりの杜 打ちたての蕎麦味わう

伊那市東春近の特別養護老人ホームみのりの杜で、普段とは違った雰囲気で食事を楽しんでもらおうと、15日、利用者に打ちたてのそばが振る舞われました。 施設で暮らしている入居者やその家族がホールに集まり、打ちたてのそばを味わいました。 そばを提供したのは、箕輪町大出のそば店「水車家」の2代目、齋藤和志さんです。 入居者には食事として無料で提供し、家族には700円で販売しました。 みのりの杜では、普段外出できない入居者に地域を身近に感じてもらえるような行事を定期的に行っていて、この日もその一環です。 利用者は、久しぶりの家族との食事を楽しんでいました。 齋藤さんによるそば打ちの実演も行われました。 みのりの杜では「寒い時季はなかなか外に出られないので、施設の中でも本格的なお店の味を楽しめる行事として、これからも続けていきたい」と話していました。

-

箕輪中の生徒が町長に提案や質問

箕輪中学校の2年生による模擬議会が、20日、町役場で開かれ、生徒たちが、白鳥政徳町長に、提案や質問をしました。 生徒たちは、緊張した様子で議場に入場しました。 模擬議会は、町政に関心を持ってもらおうと町議会が毎年開いています。 議長や議会の進行も生徒が務め、11人が質問しました。 このうち赤羽陸君は「多くの人に箕輪町に興味をもってもらうため町内の観光スポットを巡るマラソンイベントを企画したらどうか」と提案しました。 白鳥町長は「今後、町内でランニングイベントの開催を考えている。コース設定の中で意見を十分に参考にしたい」と答弁しました。 他に、「箕輪町の観光をPRする案内看板を駅前に設置してはどうか」「少子化対策として子どもと高齢者が交流できるイベントを行ってはどうか」と言った提案もありました。 白鳥町長は、「町民が主役のまちづくりを進めています。みなさんもぜひまちづくりに参加してほしい」と呼びかけていました。

-

息子を装った不審電話相次ぐ 警察が注意呼びかけ

19日午後6時頃から、南信地域の一般住宅に息子を装った不審電話が相次いでいます。 伊那警察署では、特殊詐欺の手口とみて注意を呼び掛けています。 伊那警察署の発表によりますと、19日午後6時から午後9時45分までの間に、伊那署、岡谷署、茅野署、諏訪署の4署で息子を装った不審電話が11件確認されているということです。 電話がかかって来ているのは、箕輪進修高校と岡谷南高校の卒業生宅だということです。 伊那署では、風邪をひいてしまったなどの電話はオレオレ詐欺を疑うこと、必ず名乗った親族に直接連絡して確認することなど注意を呼び掛けています。

-

底辺拡大へ 低学年対象の野球教室

上伊那地域の少年野球チームの低学年を対象にした野球教室が19日、箕輪町の長田ドームで開かれました。 この日は、上伊那地域の少年野球チーム3チームから、およそ40人が参加しました。 教室では、キャッチボールやバッティング、ミニゲームなどが行われ、子どもたちが楽しみながら練習をしました。 この教室は、去年初めて開かれた上伊那ベースボールサミットをきっかけに、野球人口の底辺を拡大していこうと初めて企画されました。 低学年のうちから野球の楽しさを知り、友達の輪を広げてもらおうというもので、箕輪町の少年野球チーム「S-Japan」の指導者の呼びかけで開かれました。 指導にあたったS-Japanの柴仁志監督は「みんなで練習して楽しんだことが重要だと思う。今後取り組みを上伊那の他のチームにも広げていきたい」と話していました。

-

箕輪町郷土博物館がガイドボランティア認定

箕輪町の竜東5地区の名所をつなぐ信州みのわ東山山麓歴史の道のガイドボランティア認定式が17日箕輪町文化センターで行われました。 ガイドボランティアに認定されたのは箕輪町郷土博物館の研修会や学習会に参加した10人です。 17日は認定証のほかガイドを行うさいに着用するベストや名札が渡されました。 東山山麓歴史の道は箕輪町の北小河内、南小河内、長岡、三日町、福与の竜東5地区にある史跡や名所をつなぐ道で新日本歩く道紀行100選に認定されています。 ポイントごとに看板が設置されルートなどが分かりやすいようになっています。 ガイドボランティアは町郷土博物館の公認ガイドとして希望者とともにコースを散策しながら詳しい説明をします。 町郷土博物館ではガイドの追加認定や地元の農産物を販売する休憩場所を設けるなど、ガイドボランティアを地域活動として定着させていきたいとしています。

-

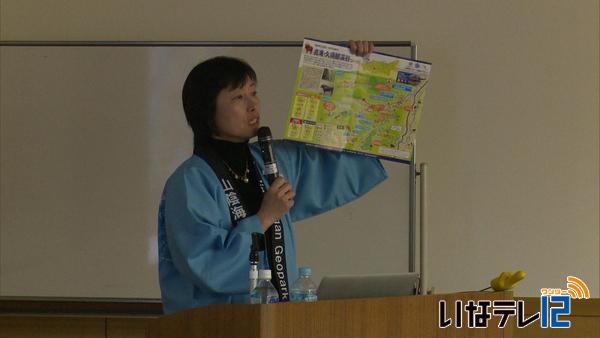

中ア ジオパーク認定に向け理解を深める

中央アルプスの日本ジオパーク認定に向け、理解を深め、認識を共有しようと16日、箕輪町の地域交流センターで講演会が開かれました。 会場には、上伊那地域の自治体職員などおよそ50人が集まりました。 この日は、京都府、兵庫県、鳥取県の3府県にまたがる「山陰海岸ジオパーク」の公認ガイド・今井ひろこさんが「ジオパークで地域を元気に!」と題して講演しました。 山陰海岸ジオパークは、日本列島がユーラシア大陸から分かれた際にできた貴重な地質や地形が残っていることから、2010年に世界ジオパークに認定されています。 「ジオの恵み」と銘打った海産物の提供や特殊な地形の海岸を活用したカヌー体験など、ジオパークを観光資源として利用した様々な取り組みが行われているということです。 ジオパーク認定に向け重要な点について今井さんは「地域の人たちが地域資源を知り、活用できるかが課題です。地域の盛り上がりが必要です」と話していました。 また、「地質や地形など、地域の宝について説明できるということが大切です。それが観光や防災、地域活性化につながっていく」と説明していました。 講演会は、上伊那地域の自治体や団体事業者など60の組織でつくる「中央アルプスジオパーク構想推進協議会」が、理解を深め、認識を共有しようと開いたものです。

272/(金)