-

アルプス男声 「琵琶湖周航」コンクール3位

上伊那を中心に男性合唱愛好者が参加するアルプス男声合唱団は、23日(日)に滋賀県高島市で開かれた、琵琶湖周航の歌音楽祭合唱コンクールで、3位入賞を果たしました。

27日は、アルプス男声合唱団の北澤 理光団長ら2人が伊那市役所を訪れ、酒井茂副市長に、受賞の報告をしました。

アルプス男声合唱団は、2007年に発足、35人の団員が所属し、月2回の練習に励んでいます。

これは、定期公演で、アルプス男声合唱団が、琵琶湖周航の歌を歌った様子です。

「琵琶湖周航の歌」は、大正6年に、現在の京都大学の水上部員がボートで琵琶湖を周航しているときに、クルーにいた岡谷市出身の小口(おぐち)太郎(たろう)が曲にあわせて詩を発表した事から、学生の間で広まったとされています。

作詞者の小口が長野県出身であり、定期演奏会で歌ってきたことで、団員にとってなじみの深い歌であることから、今回初めてコンクールに参加しました。

コンクールには、関西を中心に少年少女から女声グループまでさまざまなメンバー構成の19グループが出演したなか、初出場のアルプス男声合唱団が、声の柔らかさなどが評価され3位入賞しました。

酒井副市長は、自身も京都大学出身なことから、「大変懐かしい。学生時代はよく歌いました」と話していました。 -

長岡保育園 もみじちゃんからごみの分別を学ぶ

箕輪町の長岡保育園の園児が町のイメージキャラクターもみじちゃんから26日ごみの分別について学びました。

26日は長岡保育園の未満児から年長までの40人ほどがもみじちゃんや町の職員からごみの分別やリサイクルについて学びました。

ごみの分別教室は保育園から依頼を受け、箕輪町が初めて行ったものです。

職員は、資源プラスチックに表示される“プラ”の識別マークを見せ、「このマークは捨てたらダメマークと覚えて、リサイクルに出しましょう」と指導していました。

もみじちゃんから園児にレジ袋の変わりに使うことができる「エコふろしき」がプレゼントされました。

御子柴芳美園長は、「今回聞いたことを保育園だけでなく家でもできるようになっていってほしい」と話していました。 -

伊那まつりにゴスペル 初練習

8月3日の伊那まつりの日に開かれる伊那市出身のソウルシンガー湯澤かよこさんのコンサートで一般の参加者が一緒にゴスペルを歌います。

23日は伊那市のいなっせで初練習が行われました。

練習には上伊那から20人が参加しました。

講師は諏訪市出身で県内を中心にゴスペルの指導を行っている小松チヒロさんです。

1回目の23日は、腹式呼吸や発音の仕方などを練習しました。

この企画は伊那市生涯学習センターの10周年を記念して、生涯学習センターとNPO法人クラシックワールドが行うものです。

練習する曲は映画で歌われたゴスペルソング「Oh Happy Day」で、参加者は小松さんのあとに続いて歌っていました。

小松さんは「今思っていることや感じていることをすべて声に出すつもりで歌ってほしい」と指導していました。

練習はあと4回計画されています。

湯澤かよこさんのコンサートは8月3日土曜日午後2時からいなっせで開かれます。 -

伊那ビデオクラブ コンクール表彰式

ビデオ愛好者が集う伊那ビデオクラブの今年度のコンクール表彰式が23日伊那市西箕輪の羽広荘で行われました。

伊那市長賞には、箕輪町の市川東明さんの作品「さわやか就農家族」が選ばれました。

作品は、東京から箕輪町に移住して農業を始めた家族を紹介しました。

伊那ケーブルテレビジョン賞には、伊那市の吉沢豊さんの作品「すみやきえんか 焼きの章」が選ばれました。

作品は、富県のたかずや炭の会の活動を紹介しました。

後藤監督賞には、北安曇郡池田町の河野ひさしさんの作品「秋の詩織」が選ばれました。

作品は、高原の紅葉を詩情豊に表現しました。

ほかに伊那ケーブルテレビで放送している作品の放送部門では、南箕輪村の北原正さんの作品が地域文化賞に、武田忠芳さんの作品がシャッターチャンス賞に選ばれました。

受賞者を代表して伊那市長賞を受賞した市川さんは、「作品を撮りながら移住した家族に感動した。その感動を受け止めていただけたことに感謝している。」と喜んでいました。

今回のコンクール入賞作品は、順次放送を予定しています。 -

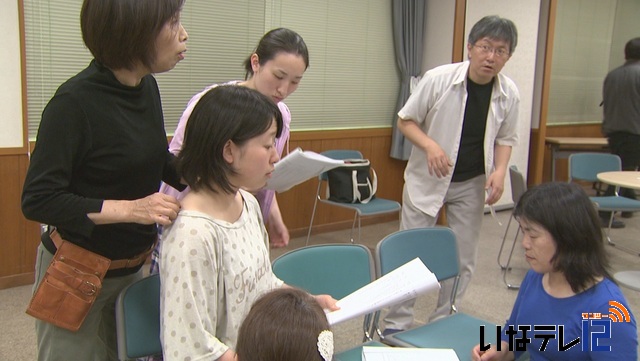

創立10周年記念公演へ稽古に励む

今年創立10周年を迎える、箕輪町文化センタ―付属「劇団歩」は、来月の記念公演に向け、連日、稽古に励んでいます。

18日は、箕輪町の松島コミュニティセンターで稽古が行われました。

劇団歩は、文化センターが完成した翌年、演劇を通して青少年の健全育成を図ろうと、2003年に、団員12人でスタートしました。

創立時から残るメンバーの一人、堀口沙耶さんは、小学6年生で入団し社会人になった現在も団員として活動を続けています。

演出を務めるのは、東京で活躍し約15年前に箕輪町に移住した飯島岱(たかし)さんです。

飯島さんは、「誰もが役者を楽しみ、少しでも上達できる劇団作りを心がけてきた」と話します。

劇団歩では、今年、創立10周年を記念し、今回の作品を含め、地域で活動する作家の新作、3作品を上演する計画です。

第一段として上演するのは「幸福都市」です。

この作品は、記憶喪失の男を通して、時代や社会、他人との関係について問いかける作品となっています。

公演は、7月13日と14日に、箕輪町文化センターで行われる事になっています。 -

ガラス工芸作家 江副行昭さん作品展

伊那市長谷のガラス工芸作家、江副行昭さんの作品展が、長谷ガラス工房で開かれていまず。

会場には、花入れや食器など170点が展示されています。

江副さんは、昭和57年に高遠町に工房を構え、平成5年に活動の拠点を長谷に移し今年で20年になります。

1年の半分は長谷の工房で作品を作り、半分はニューヨークや上海などの海外も含め全国各地の大手百貨店で展覧会を開いています。

今回の作品展では、願い事が叶うとされる、宝珠(ほうじゅ)が90点展示されています。

土を材料にした溶壌(ようじょう)ガラスと砂を材料にした窯吹(ようすい)ガラスの2種類があります。

どちらも土や砂を1450度の高温で溶かして作るもので、それに含まれる銅や鉄などの金属成分により、様々な色合いを表現しています。

江副行昭さんの溶壌、窯吹展は25日(火)まで、伊那市長谷のアートヴィレッジ信州内にある、長谷ガラス工房で開かれています。 -

指揮者、柳澤寿男さんが高遠高校で講演会

東ヨーロッパの国コソボで、音楽を通して平和活動を行っている下諏訪町出身の指揮者、柳澤寿男さんの講演会が、20日、伊那市の高遠高校で開かれました。

高遠高校で年に1回行われている人権学習の一環で、1年生から3年生300人が参加しました。

柳澤さんは、2007年に、東ヨーロッパのバルカン半島にある国コソボで、バルカン室内管弦楽団を設立しました。

戦争による民族間の対立が今も続く中、音楽を通して人々をつなげようと、指揮者として活動しています。

柳澤さんは、「今、もし戦争が始まったら楽器を銃に持ち替えて戦いに行く」と言っていた現地の音楽家がコンサートで拍手をもらった後、「争いはいけない」と考えを改めたエピソードを紹介し、「音楽というものが言葉を抜きにして彼の心に入っていったのだと思う」と話していました。

バルカン室内管弦楽団は、多民族の音楽家で構成されています。

柳澤さんは、「日本人は規律や時間を守るので現地でも信頼され、民族間の接着剤のような役割を果たす事ができる。皆さんも、スポーツや文化など、何かで世界に出てほしい」と、生徒たちに呼びかけていました。 -

東京芸術大学の学生が吹奏楽部員に演奏指導

東京芸術大学の学生が伊那市内の中学校の吹奏楽部の生徒に16日演奏指導を行いました。

16日は伊那市のいなっせで東京芸術大学音楽学部の学生35人が市内5つの中学校の吹奏楽部員251人に演奏指導をしました。

これは、東京芸術大学初代校長を旧高遠町出身の伊澤修二が務めた縁で生の音楽にふれてもらおうと伊那市が毎年行っているものです。

生徒たちは楽器や熟練度ごとグループにわかれ、正しい姿勢やきれいな音の出し方などを教わっていました。

ある生徒は「指導を受け、音が変わったのがわかった。これからの練習に生かしていきたい」と話していました。

講習会では芸大生による演奏も行われ、生徒たちは本格的な音色に聞き入っていました。 -

春富中で西駒山荘トイレ説明会

来月集団登山を予定している伊那市の春富中学校で、休憩時に立ち寄る西駒山荘のトイレの使い方説明会が開かれました。

17日は2年生150人が西駒山荘管理人の宮下拓也さんから説明を聞きました。

春富中学校では7月23日と24日に集団登山を予定しています。

今年は建て替えのため西駒山荘は休業していますが、集団登山時にはトイレの利用が可能です。

宮下さんは、山でのし尿処理の歴史や袋式トイレの使い方を説明しました。

西駒山荘では袋式トイレが使われていて、洋式トイレにかぶせて使います。

宮下さんは、「トイレのみでなく、山での行動一つ一つが環境へ与える影響を考えてほしい」と話していました。 -

高遠町出身の小説家 島村利正の講演会

伊那市高遠町出身の小説家、島村利正に関する講演会が15日高遠町総合福祉センターやますそで開かれました。

文芸雑誌「新潮」の元編集者で、昭和46年から十年間島村利正の担当を務めた岩波剛さんが島村利正について話しました。

島村利正は明治45年高遠町に生まれ、昭和56年に亡くなりました。

昭和32年の「残菊抄」は芥川賞候補となりました。

高遠町の情景が登場する作品を残しています。

現在はほとんどが絶版となっていて、作品は高遠町図書館などで読むことができます。

講演会は、高遠町公民館の公民館講座「高遠町桜大学」の一環で開かれたもので、130人ほどが訪れました。

岩波さんは、「島村さんのモチーフは故郷と戦争。明治から昭和まで大変な時代を小説家として生き抜いた人物だった」と話していました。 -

「はるかのひまわり」富県小で種まき

伊那市の富県小学校の6年生は、東日本大震災の被災地、岩手県大船渡市の吉浜中学校からもらったひまわりの種を14日校庭西側にまきました。

ひまわりの種は、富県小が贈った本のお礼にと吉浜中学校からもらいました。

児童たち20人が校庭西側の花壇にまきました。

富県小の今の6年生は、震災被災地を支援しようと自分たちで育てた米を売って吉浜中学校の生徒が希望する本を購入。

今年2月、市役所の職員に本を届けてもらいました。

吉浜中学校の村上洋子校長。

村上校長の自宅は、岩手県陸前高田市にありましたが、震災で家を流されました。

そんなとき、一冊の絵本と出会います。

「はるかのひまわり」。

阪神・淡路大震災で亡くなった子どもと明るく咲いたひまわりの姿を重ねた作品で、実話に基づいています。

作者の指田さんから村上校長に絵本とともにそのひまわりの種が届けられたのです。

富県小学校に届けられた種は、阪神淡路大震災・東日本大震災の2つの大災害を経験しました。この種は、日本各地に広がっています。

ひまわりが咲く7月末頃、富県小の6年生は、夏休みを利用して吉浜中学校を訪れることにしています。 -

今シーズン最高の32度 暑い1日

14日の伊那地域の最高気温は今シーズン1番となる32度まであがり真夏日となりました。

伊那市の手良小学校では、今年初めての水泳の授業が行われました。

手良小学校では、気温20度、水温22度以上で水泳の授業を実施します。

今朝は7時の時点で気温24度水温23度となりました。

5時間目の授業では、6年生24人が水の感触を確かめながら初泳ぎを楽しんでいました。

長野地方気象台によりますと、あすは雨が降りやすく気温はあがらないということですが、来週の半ばにかけて30度以上の日が続くとみています。 -

伊那西高3年3組 文化祭で地元野菜のカレー提供

伊那市の伊那西高校3年3組は、7月に行われる文化祭で地元の野菜を使ったカレーセットを提供します。

10日は東京調理師専門学校の講師からカレーの作り方を教わりました。

3年3組は、去年の文化祭で東京調理師専門学校と協力し、みはらしファームのいちごを使った手作りのジャムを販売しました。

それがきっかけで、今年も専門学校と協力し、地元の野菜を使ったカレーを提供します。

これまでに生徒の中でメニューのオーディションを行った結果、カレー、サラダ、ゼリーのセットを提供することになりました。

地元野菜の味を生かし、低カロリーに仕上げるため、なるべく市販の調味料を抑え、ルーから手作りします。

生徒は数種類のルーを作り、味を比べていました。

伊那西高校の文化祭は来月6日と7日に行われます。 -

南箕輪中 全日本学校関係緑化コンクール 準特選

南箕輪中学校は全日本学校関係緑化コンクール・学校林等活動の部で準特選を受賞しました。

12日は体育館で校長講話が行われ、柴俊春校長が生徒に受賞の報告をしました。

南箕輪中学校は、大芝高原森みんなの森内の4.8ヘクタールを学校林としています。

昭和22年の開校以来、生徒とPTAがカラマツおよそ1万5千本、ヒノキおよそ3万本を植林してきました。

現在は、毎年1年生が5月の宿泊体験で森林の整備作業を行っています。

全日本学校関係緑化コンクールは公益社団法人 国土緑化推進機構が行っているもので、各都道府県で選抜された12校中南箕輪中は準特選2校の中に選ばれました。

柴校長は、「大芝の森は南箕輪村の大切な財産。学校林をこれからも守り育て、木と共に皆さんも成長してほしい」と話していました。 -

村年長園児歩行数一日平均8,201歩

南箕輪村運動遊び推進委員会が10日役場で開かれ、昨年度初めて実施した万歩計調査の結果5つの園の一日の平均は8,201歩で、村外の平均を上回っていることが報告されました。

会議には、運動遊びを考案した松本短期大学教授の柳澤秋孝教授など関係者およそ20人が出席しました。

南箕輪村は、運動遊びを取り入れて今年で8年目となります。

村では、園児の活動量を把握しこれからの運動遊びのヒントにしようと、村内5つの保育園で年長園児の保育園での1日の歩数を昨年度初めて調べました。

その結果、1番多かったのは南原保育園の9,997歩で、5つの園の平均は8,201歩でした。

この結果について柳澤教授は「南信地域の他の園では5千歩、都市部の松本市では3千歩という結果が出ている。8千歩は10年前の平均的な値で、概ね良好な数値」とみています。

柳澤教授は「運動を生活週間に位置付けることが保育の中でできていると感じる」と話していました。 -

工作 宮原君、絵画 佐々木君 金賞

伊那市西箕輪の登内時計記念博物館で開かれている「こんな時計があったらいいな!アイデア展」の入賞作品の表彰式が9日、行われました。

アイデア展は、子供たちが考える「夢の時計」をテーマに絵や工作を公募したもので、今回で4回目の開催となります。

作品は、上伊那の小学生や保育園児を中心に絵画171点。工作12点の、合わせて183点の応募がありました。

この日は、その中から選ばれた13点の入賞作品の表彰式が行われました。

工作で最高賞となる金賞には2年連続で伊那市の宮原直雄君の作品が選ばれました。

タイトルは「へんしんロボットとけい」で3時になると、メガネと時計をかけ、銃や剣をとり、変身するというユニークな作品です。

絵画では金賞に駒ヶ根市の佐々木智野君の作品が選ばれました。

タイトルは「ルフィー時計」でマンガワンピースに出てくる旗からイメージし作ったものです。

登内時計記念博物館では、「作品で描いたアイデアを大切に、将来はそれが、現実となるよう夢を持ち続けてほしい」と話していました。

「こんな時計があったらいいな!アイデア展」は6月30日まで登内時計記念博物館で展示されています。 -

東春近小4年生りんごの摘果体験

総合的な学習の一環として、りんごの栽培体験を行っている伊那市の東春近小学校の4年生が10日、摘果の作業を行いました。

東春近小では、毎年4年生が東春近田原の伊藤一路さんのりんご園で栽培をしていて、今年で19年目です。

4月に摘花作業を行い、10日は中心の実を残して他の実をハサミで摘む摘果作業を行いました。

4月に発生した凍霜害による被害は、伊藤さんが7日間ほどりんご園でたき火をしたので、ほとんど無かったということです。

今後は、10月に葉摘みを行い、11月中旬に収穫をすることになっています。 -

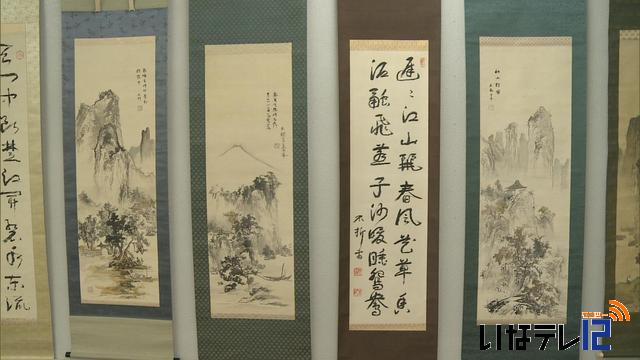

没後70周年記念「中村不折の世界展」

70年前に亡くなった高遠ゆかりの画家であり書家の、中村不折の命日に合わせ、6日から伊那市のはら美術で「中村不折の世界展」が始まりました。

会場には、不折の書や日本画など51点が展示されています。

幕末に東京で生まれた中村不折は、幼少期に母の故郷、高遠に移り住みました。

36歳でフランスに渡り油絵も習得しました。今回は、希少とされる不折の油絵2点も展示されています。

これは、大正15年の帝展に出品された作品の下図で、実際に出品されたものは空襲で焼けてしまったのではないかということです。

不折は、森鴎外や夏目漱石、正岡子規など、当時を代表する文化人との親交があり、作品の挿絵も手掛けました。

はら美術では、10年ほどかけて東京や県内各地から不折の作品を集めてきたということで、「洋画、日本画、挿絵、書と多彩な芸術活動を展開してきた巨匠を、見つめなおすきっかけにしたい」と話していました。

没後70周年記念 中村不折の世界展は、18日(火)まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。 -

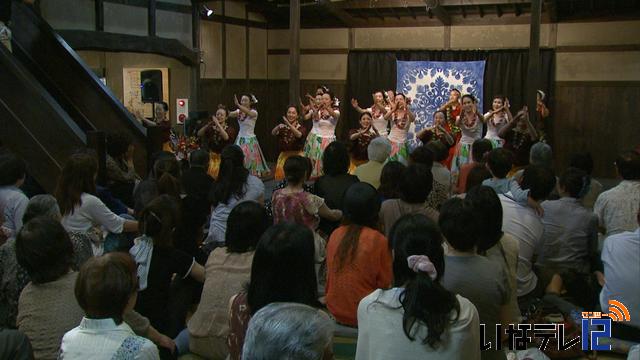

古民家で海外の伝統舞踊楽しむ

伊那市西町の旧井澤家住宅で、フラダンスやベリーダンスといった海外の伝統舞踊を楽しむ催しが、9日初めて開かれました。

300年前に建てられたとされる井澤家住宅の中の、かつて馬を飼っていた厩と土間には、特設ステージが設置され、上伊那のフラダンスやベリーダンス愛好者が、踊りを披露しました。

フラダンスはハワイに、ベリーダンスは中東地域に伝わる伝統舞踊です。

この催しは、古民家を使って伝統文化を継承していこうと活動している、伊那部宿を考える会が、海外の文化にも目を向け理解を深めていこうと初めて開きました。

この日はこのほかに、カラオケ大会も開かれ、参加者は自慢ののどを披露していました。 -

竜東保育園仮設園舎を花で彩る

新築工事により現在仮設園舎となっている伊那市の竜東保育園で8日園児と保護者が花の苗を植えました。

8日は竜東保育園の園児とその保護者50人ほどが仮設園舎に飾るひまわりやマリーゴールドなどの苗350株を植えました。

竜東保育園は伊那東保育園と統合することから現在新築工事が行われていて、園児は来年2月末頃まで伊那市役所近くの仮設園舎で過ごします。

苗を植えると、プランターを運び、一列に並べていました。

山岸加代子園長は、「とてもありがたい。きれいな花が咲いてほしい」と話していました。 -

振り万灯継承 子ども達が大麦の刈り取り

南箕輪村神子柴の子どもたちは8日、お盆の伝統行事、振り万灯に向けて、大麦の刈り取り作業をしました。

この日は、神子柴の8アールほどの畑で収穫の時期を迎えた大麦を、地域の子どもや保護者などおよそ20人が刈り取りました。

これは、子ども達の休日の居場所づくりや伝統の継承などを目的に活動する、かま塾が行ったものです。

かま塾のメンバーによると、振り万灯には、丈が長く、燃やすと良い音が出ることから、大麦が使われているということです。

子ども達は指導を受けながら、色づき始めた大麦を刈り取っていました。

神子柴区では、毎年、迎え盆の8月13日と送り盆の16日に振り万灯をしています。

今回刈り取った大麦は、2週間ほど干した後、脱穀して万灯にするということです。 -

孤軍高遠城伝承会 東京で踊りを披露

伊那市高遠町の住民などでつくる孤軍高遠城伝承会は、9日に東京都新宿区で開かれる民謡大会で初めて踊りを披露します。

7日は、9日の本番を前に伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで最後の全体練習が行われました。

孤軍高遠城は、武田信玄の5男・仁科五郎盛信と織田軍との戦いを表現した舞です。

伝承会は、高遠の歴史を後世に伝えようと去年10月に発足しました。

新宿区では、1年に1回開かれている民謡大会に友好都市である伊那市から三味線や日本舞踊などの団体を毎回呼んでいて、今回は初めて伝承会が招かれました。

新宿区民謡大会は、9日日曜日に新宿文化センターで開かれます。 -

中尾歌舞伎保存会 知事表彰受賞

江戸時代から伝わる地芝居、中尾歌舞伎の継承や地域活性化に功績があったとして、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会が、知事表彰を受賞しました。

6日、中尾歌舞伎保存会の指導者、西村清典さんと、西村寿会長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

中尾歌舞伎は、江戸時代に旅芸人が中尾の神社で演じたのが始まりとされています。戦前まで地区の有志で演じられてきましたが、戦争や人口減少により衰退しました。

その後、昭和61年に、青年会の有志が復活させ平成元年に保存会が設立されました。

西村清典さんは、現在95歳。昭和の始め16歳で初舞台に立った西村さんは、昭和61年の復活以来、27年間、指導にあたっています。

中尾歌舞伎保存会は、現在、会員数30人で、これまで、約60回の公演を行ってきました。

伝統文化の保存、継承や地域の活性化への功績が認められ、今回、学術芸術文化功労団体として表彰されました。 -

手良小児童がプール清掃

伊那市の手良小学校の児童はプール開きを前に5日プールの清掃をしました。

5日は1,2年生が小プールを、3年生から6年生が大プールを掃除しました。

1,2年生はスポンジやぞうきんを使ってプールの床や壁をこすり、汚れを落としていました。

伊那地域の5日の最高気温は29度で、7月下旬並みの暑さとなりました。

手良小のプール開きは13日に予定されています。 -

職場体験前に事前学習

伊那市の高遠中学校の2年生は4日、職場体験学習を前に地域の人を学校に招き、仕事についての話を聞きました。

4日は、美容師や自衛隊員、飲食店経営者など9人を招きました。

これは、今月2日間の日程で行われる職場体験学習を前に、働くということについて事前に学んでもらおうと、キャリア教育地域支援有志団体ワンプラスなどが企画したものです。

会場には9つのブースが用意され、2年生51人はそれぞれ講師の話を聞きました。

生徒らは、2人1組になって感想を話していました。

高遠中学校の職場体験学習は、26日と27日の2日間行われます。 -

伊那北吹奏楽部 定期演奏会

伊那北高校吹奏楽部の定期演奏会が2日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

演奏会は、日頃の練習の成果の発表の場として、毎年この時期に開かれています。

この日は、コンクールの課題曲や映画音楽など8曲を披露しました。

吹奏楽部では、23日の文化祭でコンサートを開き、その後は8月に開かれるコンクールに向け、練習を行っていく事にしています。 -

高遠小学校で30周年記念運動会

伊那市高遠町の高遠小学校で統合開校30周年記念運動会が1日行われました。

1日は全校児童231人が23種目を行いました。

高遠小学校は、昭和59年に旧高遠小と旧河南小が統合し、現在の場所で開校して今年で30周年になります。

毎年秋に運動会を行っていましたが、記念式典を秋に行うことから、今年度は初めてこの時期に開催しました。

30周年にちなんだ「台風30号」という種目には3.4年生が出場し、竹の棒を持って精一杯走っていました。

小池眞利子校長は、「全校が心を一つにして練習し、精いっぱい取り組むことができた。この行事を皮切りに一年間を記念の年として盛り上げていきたい」と話していました。 -

銭娜さん 二胡コンサート

岡谷市などで中国伝統の楽器「二胡」の指導をしている銭娜さんのコンサートが26日箕輪町地域交流センターで開かれました。

コンサートでは日本の歌謡曲など8曲を演奏しました。

銭娜さんは中国出身で、岡谷市や諏訪市など県内5か所で二胡の教室を開いています。

訪れた人たちは、二胡の音色に耳を傾けていました。

コンサートの後、二胡の体験レッスンも行われました。

二胡には弦が2本あり、その間に弓を入れて音を奏でます。

訪れた人たちは弓の持ち方や音の出し方などを教わっていました。

銭娜さんは、「二胡の美しい音色聴いてもらうことでこの楽器をもっと広めていきたい」と話していました。 -

台湾の高校生と弥生生が交流

台湾の高校生は28日、教育旅行で伊那市の伊那弥生ヶ丘高校を訪れ、生徒と交流しました。

伊那弥生ヶ丘高校を訪れたのは、台湾の生徒36人です。

歓迎会では、台湾の高校生が日本のアニメやポップスにあわせダンスを披露しました。

歓迎会の後、生徒らは英語を使った自己紹介のゲームをしました。

最初は緊張した面持ちだった生徒達でしたが、身ぶりや筆談を交え会話していました。

県によりますと、台湾からの教育旅行生は今月だけで22団体792人が訪れたということです。 -

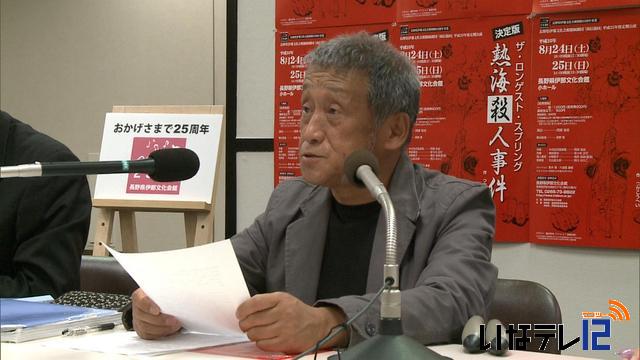

南信協同代表阿部さんが車いすで舞台復帰

伊那文化会館付属劇団「南信協同」は8月24日と25日に「熱海殺人事件」を上演します。

その中で、代表の阿部裕吉さんが3年ぶりに役者として舞台に立ちます。

南信協同代表の阿部裕吉さん65歳は2010年に交通事故に遭い、左足などに障害がのこり、現在は杖か車椅子で生活しています。

事故以降、舞台を降りていた阿部さんですが、今回車椅子で舞台に復帰します。

29日は、伊那文化会館で記者会見が開かれ、舞台の概要が示されました。

熱海殺人事件は、つかこうへい作で、殺人事件を取り調べていく中で登場人物の人間模様が浮かびあがっていくという話です。

2000年にも上演され、今回は再上演となります。

阿部さんは、以前と同じ木村伝兵衛という刑事の役柄を車椅子で演じるということで、「前回は消化不良だった。リベンジを果たしたい」と話します。

今回は伊那文化会館開館25周年を記念し、上下伊那の演劇部に所属する高校生など100人を招待します。

劇団南信協同定期公演「熱海殺人事件」は8月24日と25日に伊那文化会館小ホールで上演されます。

前売り券は一般900円、高校生以下500円となっています。

212/(土)