-

箕輪西小でデジタルカメラ教室

箕輪町の箕輪西小学校(湯本明雄校長)で5日、カメラメーカー「キャノン」(本社・東京都)が主催するデジタルカメラ教室「ジュニアフォトグラファーズ」があり、3年生以上の児童77人が野外で実際に撮影を体験した。

カメラ撮影を通じて子どもの感性を育むとともに、環境保全への意識の高揚を図るプロジェクトで、3年目。これまでは同社グループやNPO法人を通じて各地域で開いてきたが、今回初めて全国の小中学校を対象に募集した。

児童たちは社員らからカメラの基本操作について学び、一人一人に貸し出されたデジタルカメラを使って、近くを流れる深沢川周辺に広がる自然を撮影。草花や木々、遠望の山々、花のみつを吸う昆虫や水たまりで泳ぐオタマジャクシなど、思い思いにカメラを向けた。

被写体を上下左右あらゆる視点からとらえるなど工夫してシャッターを切る児童の姿もあった。

カメラ撮影が初めてという4年生の上野香音さん(9)と牧田愛香さん(9)は「ぼやけたりしてなかなか難しいけど、光の差し込み加減や、撮る位置によって写す物が違って見えるから楽しい」と夢中になっていた。

撮影した写真はプリントし、お気に入りの1枚に付けたフレームの余白にタイトルやコメントを記してオリジナル作品に仕立てた。

児童たちの写真は、11月に都内で予定している、プロジェクトへの参加者全員の作品を飾る展示会で紹介される。また、同校では12月に町文化センターに並べて披露する。 -

ハッチョウトンボ観察会

世界最小のトンボ「ハッチョウトンボ」の観察会が3、4日、繁殖地の駒ヶ根市南割公園で開かれた。親子連れなどで賑わい、羽化したばかりの体長2センチに満たないトンボに目を凝らした。

羽化の時期にあわせ、地元のハッチョウトンボを育む会(小川周次会長)が開いたもの。

今年は1週間ほど成育が遅いというが、3日朝で65匹が羽化。

4日はそれ以上の個体数になったが、訪れた人たちは草かげにとまる最小トンボを凝視した。

会メンバーの解説もあり、親子で熱心に目と耳を傾ける姿も。「あんな所にいた」「本当に小さい」など歓声をあげていた。 -

生活全般を見直そうと、宮田中で頭髪集会

宮田村の宮田中学校生徒会生活委員会(大下直人委員長)は2日、身だしなみやや原則自由の髪型を考える「頭髪集会」を開いた。同校では11年前の生徒が議論して頭髪が自由になった経緯があり、普段の生活についても幅広く見つめ直した。

各学年の代表者が作文を発表。石倉みか副委員長は「個人のおしゃれというが、集団で生活していることを忘れないで」と呼びかけた。

小松陵太君(1年)福村悠君(2年)田口奈美さん(3年)も「宮田中の名前に恥じない身だしなみにしよう」と話した。

同校は1995年まで男子は丸刈り、女子は肩までと髪型を規定。当時の生徒会が1年かけて議論し、「生活に適した清潔的で活動的な髪型」に変更した。

以来、頭髪集会を年2回実施。新津吉明校長は「改めて先輩の願いを受け止めなければ。外見も内面も進歩するよう期待しています」と話していた。 -

「現代の虚無僧たち」

竹竹の会が大芝の湯でコンサート

尺八奏者の集まり「竹竹の会」による「現代の虚無僧たち」コンサートが3日、南箕輪村大芝高原の日帰り温泉施設大芝の湯ロビーであった。出演は尺八だけという全国でも珍しい演奏会で、訪れた人たちは尺八の音を聞き、温泉にも入り、のんびりと過ごしていた。

竹竹の会は、尺八の好きな人が流派を超えて自由に集い、年1回県内を巡回して演奏会をしている。今年で13回目。今回は、県内外から24人が参加し、伊那谷在住の外国人も演奏した。

演奏曲は古典から現代曲、自作曲とさまざま。第5回演奏会のときに作曲した三重奏「ダイヤ菊」を6人が演奏してコンサートが始まった。二重奏、三重奏もあるが独奏が主で、奏者によって音色も雰囲気も異なる演奏が魅力的で、ロビーに集まった人々は尺八の音色を楽しみくつろいでいた。

虚無僧の支度をした奏者の1人が吹くと、もう1人がそれに答えて吹くよび竹うけ竹という「虚無僧のひびき」、初企画の音出しチャレンジのコーナーもあった。 -

上伊那母親コーラス交歓会

第33回上伊那母親コーラス交歓会が3日、駒ケ根市文化会館で開かれた。上伊那各地で活動する母親らのコーラスグループなど18団体が集まって代わる代わるステージに立ち、それぞれが日ごろ練習を重ねた美しいハーモニーを1縲・曲ずつ披露し合った=写真。

各グループともやや緊張気味の表情でステージに登場したが、指揮棒に合わせて歌い出すと少しずつ表情も和らぎ、クライマックスではつやのある伸びやかな歌声を大ホールに響かせていた。 -

サツキと山野草展

盆栽の愛好クラブ「一鉢会」(飯田光晴会長)は「第8回サツキと山野草展」を駒ケ根駅前ビル・アルパ3階多目的ホールで4日まで開いている。約20人の会員が展示会に合わせて咲かせたサツキや、丹精込めて育てたさまざまな山野草の鉢植えなど約60席を展示=写真。訪れた人たちのため息を誘っている。会員らは「今年のサツキは咲くのが例年より少し遅かった。来週ぐらいがちょうど見ごろ」と話している。

会場ではチャリティ販売も行っている。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

かんてんぱぱで「磐城流つまみ絵朱千恵会展」

色とりどりのつまみ絵が並ぶ「磐城流つまみ絵朱千恵会展」が6日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。花や鳥などをテーマとしたものや、それぞれの個性が生きた創作作品まで約160点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

つまみ絵は、さまざまな大きさの布をピンセットで折り、その張り合わせによって1枚の絵を描く伝統的な手工芸の一つ。近年は、平面的に張り付けるだけでなく、立体的につくることもできるようになっている。

作品は飯島町の伊井島美千恵さん(56)が教える伊那教室、飯島教室の60、70代の女性を中心とした11人が手掛けたもの。色や大きさの異なる布と、2種類のつまみ方を使い分け、人の服や鳥の翼、花びらの質感などをさまざまに表現している。

伊井島さんは「つまんだ布でこんな作品ができるんだと感じてほしい」と話していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

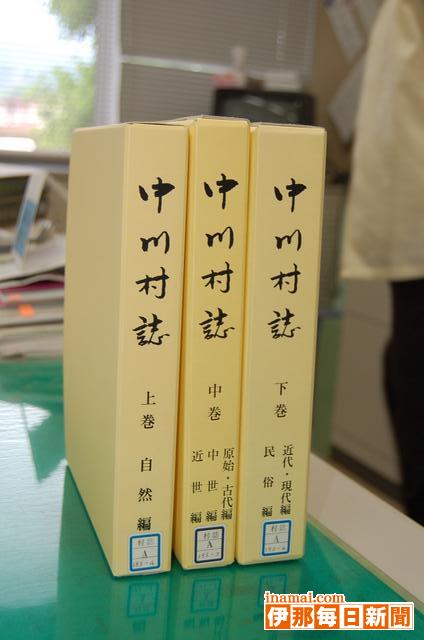

村誌全巻完成を祝う

中川村誌の中巻「原始・古代編、中世編、近世編」が発刊され、既刊の上、下巻に合わせ全3巻そろい、喜びの完成祝賀会が1日、中川文化センターで開かれた。執筆や編集に携わった関係者ら50人が出席し、苦労話に花を咲かせながら、村の文化資産の誕生を祝った。

刊行委員会会長の曽我村長は「中川村誌は記録として高い価値があるだけでなく、読むほどに、おのずと郷土を愛し、誇りとする気持ちが沸き起こってくる。若い人も村誌を読んで、古の人々の暮らしに思いを馳せ、郷土への愛と誇りを育てて」とあいさつ。

編集委員長の松村隆さんは経過報告の中で執筆者のうち、友野良一さん、米山真一さん、湯沢千秋さんの3人が刊行を待たず、逝去されたことに触れ「お3人の霊前に供え、ご冥福を祈ります」と述べた。

中川村の村誌編さん事業は97年に着手、03年12月に上巻「自然編」を、05年5月に下巻「近代、現代編、民俗編」を、今年5月25日に中巻「原始・古代編、中世編、近世編」を発刊した。

中巻はB5判473ページ。原始・古代編は「村の考古学研究の歩み」から「縄文」「弥生」「奈良・平安」まで7章。中世編は「鎌倉」から「戦国時代」までの3章。近世編(江戸時代)は、「村の支配」「近代への歩み」まで9章で構成。カラー写真を多用し、中学生でも分かるように、平易な文章で記述した。発行部数千部、上・中・下3巻セットで1万2千円。 -

手作り絵本巡回展

飯島文化館で4日まで、「手づくり絵本巡回展」が開かれている。手づくり絵本三県連絡会が主催し、25回目。

会場には長野・岐阜・愛知の3県18地区の世界にたった1つの手作り絵本、150点がずらり。

布製や点字、飛び出すもの、ページを開くとオルゴールが鳴る仕掛けなどのほか、パッチワーク仕立ての「わなげビンゴ」「さかなつり」「かるた」など遊べる絵本も。

テーマは我が子の成長記録やかわいい動物、花、旅の思い出などいろいろ。手に取って、ページを開くと作者の思いや手の温もりが伝わってくる。

駒ケ根地区の大久保真由美さんは「世界に1つ、自分だけの本。手を掛けた分愛着がわく」と話していた。 -

伊那北高吹奏楽部がポップスなどを演奏

伊那市の駅前再開発ビル「いなっせ」入り口で3日、軒下コンサートがあった。本年度のトップバッターは伊那北高校吹奏楽部。観客約50人を前に、マーチやポップスなどを演奏した。

11日、県伊那文化会館で開く定期演奏会の宣伝を兼ねて出演。部員75人のうち希望者30人が集まり、金管楽器のファンファーレや「竹田の子守唄」などを演奏した。

太陽が傾き、会場に心地よい風が吹く中、道行く人なども足を止め、息の合った演奏に耳を傾けた。

3年目を迎えた軒下コンサートは、中心商店街のにぎわい創出などをねらいにした取り組み。9月まで週1回のペースで、おおむね午後7時から開く。市内を中心に17団体が申し込み、合唱や鍵盤ハーモニカ合奏、落語などを繰り広げる。

出演希望者を受け付け中。問い合わせは、市生涯学習センター(TEL78・5801)へ。 -

西春近北小学校3年かしわ組(北原秀子教諭・20人)

かしわ組は2年生の時から絵手紙に取り組んでいる。1枚の紙の中に花や収穫した作物などを児童それぞれが個性的に描き、大人では考えつかないような着眼点で感想を一言添えている。季節を伝えるそれらの作品が飾られた教室は、和やかな雰囲気に包まれている。

取り組み始めたのは5月。飲料水メーカーが開発した花「サフィニア」の無料配布の募集に当選したのを機に、苗を植えて花を育てる過程を絵手紙にして記録を取った。

鉢植えの時は小さな苗を画面いっぱいに描いて「きれいにさいてほしいな」などと言葉を書き加え開花を期待し、赤紫色の花が咲けば作品を自宅へ持ち帰り、家族に見せて知らせたりした。

その後は近くにある寺のアジサイや、北原教諭が持ってきたアケビ、校庭の紅葉、収穫したサツマイモなどを描いては、消しゴムで作った落款(らっかん)を押し、オリジナル作品を作り続けている。

学習のポイントは児童らの絵や言葉の表現力、観察力を養うことにある。また、図工の時間が年々減ってきている学校教育で、短時間に描ける絵手紙は好都合。

北原教諭は特に、子どもたちの言葉の表現力の向上に力を注いでいる。絵に文章をただ添えるだけでなく、描いた作品に合う言葉を選ばせ、誰に伝えたいかを考えさせている。

「大きい、きれいという当たり前の言葉を使わずに様子を伝えるには、どういう言葉を使えばよいかを考えることで、言葉の表現力を養ってほしい」(北原教諭)

サツマイモの絵は「絵を描いているだけでおなかがすいちゃう」、パックリと口を開いたアケビは「バナナみたいなあじなのかな」などとユニークに表現。作品が出来上がる度に、周りの大人たちは「本当に3年生が描いたの」と驚く。

学校の畑にジャガイモ、赤カブ、ヒマワリなどの種をまき、収穫や開花を待ち望む児童たちは本年度も絵手紙の製作を続ける。「絵がへたでもいいじゃん。それぞれが素直に表現していることが素敵」との北原教諭の思いにこたえ、子どもたちは自由に筆を走らせている。 -

中沢小で炭出し

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)の全校児童は2日、同校に設置してある炭焼き窯で今年度最初の炭出しをした。炭の取り出し口の前に1列に並んだ児童らは1人ずつ中に入り、うれしそうな笑顔を見せながらこんがりと焼き上がった炭を大切そうに持ち出した=写真。

炭焼きを指導した宮下秀春さん(72)は「いい炭に仕上がっている」と満足そうな笑顔を見せ、児童らは「心配だったけどうまく焼けていてよかった」とほっとした表情で話していた。

5月19日に原木のコナラ約1500キロを児童らが窯に入れ、火をつけた後は職員らが交代で温度管理を行ってきた。焼き上がった炭は各学年で教材として使うほか、バザーなどで販売される。

同小は児童らに中沢の伝統産業である炭焼きを受け継いでいってほしい竏窒ニ92年に窯を設置し、総合的な学習の時間などを利用して毎年炭焼きを行っている。05年にはPTAが中心となって新しい窯を製作した。 -

はら美術で安川博さんの個展

フランスで水彩画、油絵などの製作活動を続けている伊那市出身の画家・安川博さん(73)の個展が6日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。緑豊かな草原に囲まれたノルマンディー地方や、見渡す限りに広がるエーゲ海の深い青さを描いた作品50点が、訪れた人たちを魅了している。

多摩美術大学卒業後、フランスへ渡り絵を学ぶ傍ら、フランス国内だけでなく、国際展などにも数々の作品を出展してきた安川さんは、国内各地でも個展を開いており、はら美術での個展は4年ぶりとなる。

菜の花、麦畑、牧草など、四季折々に変化するノルマンディー地方の風光をありのままに描いた作品には、その地にある心地よい空気まで感じられる。

エーゲ海をテーマとした作品は、色を塗り重ねにより、印象的な青さと透き通る透明感を実現し、四季の移ろいを巧みに表現している。

安川さんは「絵と会話をしながら見てほしい」と話している。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

信州流木工芸工房「きむ」

木村紀雄さん(66)

ランプ、花台、置物、家具、時計竏秩B朽ち果てる運命だった流木がさまざまな形に生まれ変わり、新たな命を得て息づいている。

「落ちているだけならただの朽木。だけど拾ってきて少し手を加えれば命を吹き込むことができる。そこが魅力だね。まあ、ささやかな自然への恩返しというところかな」

◇ ◇

東京生まれ。会社勤務を経て退職後「駒ケ池に逆さに映った宝剣岳の素晴らしさに魅せられて竏秩v終(つい)のすみかと決めた駒ケ根に2年前移り住んだ。

ある日、太田切川の川原に落ちている流木を見て「面白い形の木があるもんだなあ」と思って家に持ち帰り、興味を持ってインターネットで「流木」をキーワードに検索したところ「流木工芸教えます」のサイトが目に留まった。

「子どものころから絵や工芸はまったく駄目。木工に少し興味がある程度だったが、流木にはなぜか強くひかれるものを感じた」早速申し込み、1週間の個人指導を受けた。

その後は暇さえあれば流木を拾って来ては制作に取り組んだ。

「何を作ろうと思って探しに行くのではなく、川原で面白いと思った流木を拾って来て家で一日中眺める。長い時には半年もじっと見ているだけ。そうすると、どんな物にしようかだんだん構想が決まってくる。何しろ同じ物は二つとないからね」

腐ったり傷ついた部分を取り除き、自作の竹べらで皮をむいてサンダーなどで形を整える。耐水ペーパーで磨いて乾かしたら仕上げにかかる。ニスなどは使わず、ガラスや竹べらなどを使って磨く根気の要る作業だ。

「こうすることで自然のつやが出る。できるだけ元のままの味を損なわないようにしたいから」

◇ ◇

昨年自宅に工房を構え、本格的に制作に打ちこんでいる。当初困ったのは値のつけ方。

「もともとそんなつもりで作り始めたんじゃないし、ほとんど原価がないようなもんだからね。ついつい安くしちゃうんだよ。でも『あんまり安くしてはいけない。売ることで責任や張り合いが生まれ、もっと良い作品ができるんだから竏秩xと助言してくれる人もいたから、ああそうかなと思ってね」

「これに出合ってなかったら毎日いったい何をやっていたかね。何もしていなかったかもしれないな。今は一日1回でも木に触らないといられないくらい。本当に楽しいよ。これからも機会をみて展示会を開いていきたいね」

(白鳥文男) -

ブナの観察会、東小2年

ブナの木に会いに来ました-。中川村中川東小学校2年生(原正彦教諭32人)は29日、沢入山に出掛け、村天然記念物の推定樹齢600年、丸尾のブナを観察した。

同学級は生活科で今村葦子の童話「ブナの木シリーズ」を読み進める中で、中川村にも大きなブナの木があることを知り「ブナに会いに行きたい」と、観察会を計画した。

陣馬形林道沿いでマイクロバスを下りた児童らは山道を登り、樹高14・5メートル、目通り6・45メートル、東西22メートル、南北20メートルと枝を広げたブナの巨木に対面。子どもたちは「すごいなー」「めちゃすごい」

と感動。幹を観察し「こぶだ、こぶがある」「小さなブナの赤ちゃんもある」と大喜び。 この後、思い思いブナの周りに陣取り、ブナを見つめて写生。画用紙を何枚も継ぎ足して、大木を表現した。

このブナは1469年、丸尾村の宮沢播磨源宗良が、御神木と定め、根元にほこらを建立し、諏訪神社からなぎかまのご神体を受け祭った。00年4月に村の天然記念物に指定された。

原教諭は「子どもたちは真剣にブナと向き合い、600年のブナが発する気を感じているのでは」と話していた。 -

高原美術館で小学生ワークショップ

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は30日、南箕輪村の南部小学校6年生を対象にしたワークショップを同館で開いた。児童らは学芸員の案内で館内の展示作品を見学した後、それぞれ抽象画の制作に挑戦した。

松井君子副館長が与えたテーマは「動くもの」。児童らは「何を描こうかな」と首をひねりながらも画用紙に向かい、水彩絵の具やクレヨンを使って人物や動物、虫などを描き始めた。40分間で仕上げなければならないとあって中には「間に合わないよ」と口にする児童も見られたが、全員が時間内に絵を完成させた。

完成した絵は全員の前で松井副館長の講評を受けた=写真。「よく描けている」「完成度の高い絵」「ある有名な作家の作品と共通したものを感じる」などのコメントを聞いた児童らは、照れくさそうな笑顔の中にも満足そうな表情を見せていた。 -

「現代の虚無僧たち」

竹竹の会in南箕輪3日

尺八奏者の集まり「竹竹の会」は3日午後1時半から、演奏会「現代の虚無僧たち」を南箕輪村大芝高原の日帰り温泉施設大芝の湯ロビーで開く。

竹竹の会は、尺八の好きな人が流派を超えて自由に集い、年1回県内を巡回して演奏会をしている。今年で13回目。尺八だけの演奏会は全国でも珍しく、毎回好評を博している。今回は、県内外から24人が参加。伊那谷在住で尺八を吹く外国人3人も出演する。

演奏曲は古典から現代曲、自作曲まで幅広く、独奏が主で、二重奏、三重奏もある。初企画で尺八30本を用意し、音出しチャレンジのコーナーもある。

29日夜は、北殿公民館で三重奏などの練習があり、本番に向け練習にも熱が入っている。会では、「お風呂に入って、お酒を飲んで、尺八を聞いてリラックスしてほしい。古い歴史のある楽器だが、とても魅力ある演奏いっぱいなのでぜひお出かけください」と呼びかけている。

午後1時半縲・時半。入場料・入浴料500円。 -

日本墨絵展1日から

日本墨絵会(吉沢玉昌会長)の第9回日本墨絵展が1日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まる。公募展で153点を展示。墨の濃淡で描く世界が広がる。

公募展になって4年目。飯田市、駒ヶ根市、伊那市、諏訪市、山梨県甲府市の吉沢さんの教室で学ぶ会員と一般が応募。年々応募数は増加し、今年は一般の応募が多かった。昨年に比べ40号から60号の大作が増え、風景画が多い。回を重ねるごとに作品のレベルも上がっているという。

技術力はもちろんのこと、作品に心が入っているか、生きた作品かどうか-を基準に審査し、県知事賞は竹村愛子さん(飯田市)の「夜の貴婦人」が受賞した。伊那毎日新聞社賞は堀米渓石さん(伊那市)の「映峰気韻」。

展示は1日縲・日午前9時半縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

箕輪西小3年総合的な学習で花作り

箕輪町の箕輪西小学校3年生(17人、上野平和教諭)は本年度、総合的な学習で花作りに取り組んでいる。このほど、児童玄関前の花壇やプランターに花苗を植える作業に精を出した。

花苗はガザニア、サルビア、バーベナの3種類。3年生の保護者が寄贈した。

事前に黒土、牛ふん、腐葉土を混ぜて準備していた土をプランター10個に入れ、バーベナを8株ずつ色合いを見ながら並べて植えた。ガザニアは、6年生がマリーゴールドを育てる予定の花壇の縁に植えた。

各学年の教室も花で彩ろうと、すでにガザニアを鉢に植えて3鉢ずつ教室に配っている。

児童は、1年生のときから花がら摘みや肥料運びなど児童会活動の花栽培を手伝ってきたため、花作りに関心があるという。今後は、水やりなどの管理のほか、学校裏の3メートル四方の畑で切り花も育てたいと計画している。 -

リトミック教室開講

中川村公民館の親子で楽しむリズム体操「リトミック教室」が27日、文化センターで開講、3月17日まで全9回開く。

初日は2-5歳までの親子20組50人が参加、田中絵理さん(中田島)の指導で、音楽に合わせ体を動かし、親子のふれあいを深め、乳幼児期の運動能力を高めた。

まず、親子が向き合って座り「おかあさんとこんにちわ、手を合わせてトントン」と歌いながら「あいさつ」。次いで、だっこしたり、おんぶして走ったり、歩いたりと、子どものペースに合わせて体操した。

幼児らはキャーキャーと大騒ぎしながら、お母さんやお父さんと一緒の体操を楽しんだ。

講師の田中さんは「異年齢集団での友だちづくりや、体操を通して、想像力を培うことになるのでは」と体操の効果に触れた。 -

中学校写生会

宮田村の宮田中学校は30日、全校参加の写生会を開いた。学年ごと3カ所に分かれ、村内の風景を描写。絵にすることで地元の良さを見つめ直した。

2年生は学校敷地内で写生。普段慣れ親しんでいる校舎や園庭などだが、愛着ある場所や意外な構図など題材を自由に選び、想い想いに筆を走らせていた。

1年生は津島神社、3年生は姫宮神社まで足を運び、キャンバスに向っていた。

描いた絵は秋に開く文化祭「梅樹祭」で展示する。 -

一緒に遊び、喜ばせたい

3年3組は西保育園へ

宮田小3年3組は本年度の総合学習で、保育園児と遊ぼうと計画。30日に西保育園で初めて交流した。様々な遊びを用意していったが、園児の興味を思うようにひけず、悔しい思いをした児童も。教えたり、ふれあうことの難しさも感じながら、新たな経験を積んだ。

同学級の児童は事前に、園児たちを喜ばせたいと、各種の遊びを用意。

大縄とびやドッジボール、読み聞かせ、折り紙づくりなど9つのグループに分かれ、準備してきた。

園児は興味を持ったグループの所へ自由に行き、一緒に遊ぶ光景が見られたが、なかには「全然来てくれない」と嘆く児童の姿もあった。

「初めてで自分たちの思い通りに行かない状況もあったが、回数を重ねていくなかで、どのように変わっていくか楽しみ」と担任の清水貴美子教諭は話していた。 -

1年3組は東保育園とふれあい深め

宮田村内では小中学生と保育園児の交流が盛んになっている。30日も宮田小1年3組が東保育園、同3年3組は西保育園に出かけ、園児とふれあった。少子化などで・スたてのつながり・スが希薄になったといわれて久しいが、世代、学校、保育園の枠を超えた連携で、子どもたちは手探りの中から多くのことを学ぼうとしている。

宮田小1年3組と東保育園の年長園児は本年度、落花生の栽培などを通じて1年通して交流。

保育と学校教育のつながり・ス保小連携・スを研究するものだが、関係者は「活動を通して子どもたちの良い面が引き出せるはず」とあわせて期待を寄せる。

30日は種植えに挑戦。1年生が園児に植え方を教え、一緒に汗を流した。

作業しながら学校生活や遊び、テレビの話題など、日常会話する姿も。新たな絆が生まれた。

同学級の原毅教諭、同保育園の飯島千恵子園長らは「園児にとっては知ることで小学校にスムーズに溶け込むことが期待できる。子どもの違った側面も引き出され、保育や教育に広がりが出るのでは」と話した。

今後も月に1、2回程度交流を深める予定。10月末には保育園や小学校の関係者らが集まる上伊那幼年教育研究会で、交流の様子を公開する。 -

【記者室】阪神タイガーズ?

駒ケ根市には開発途上国の発展のために尽くそうという熱意に燃えた若者を訓練する青年海外協力隊訓練所がある。時間の大半は外国語の訓練に費やされるが派遣国では思うように通じず、隊員は苦労するらしい▼テレビや新聞には業界で統一された表記があるが、外来語に実際の発音とは明らかに違うものがある。例えば大リーグのヤンキースはヤンキーズと濁るのが正しい。阪神タイガースも英語ならタイガーズだ。正確さを本分とする報道機関にしてこのありさまである▼会話はまず耳で聞き、それをまねて話すことの繰り返しで身についていくものだ。間違った発音を子どものころから聞かされ続けていては日本人が英語を話せないのも無理はないのかもしれない。(白鳥記者)

-

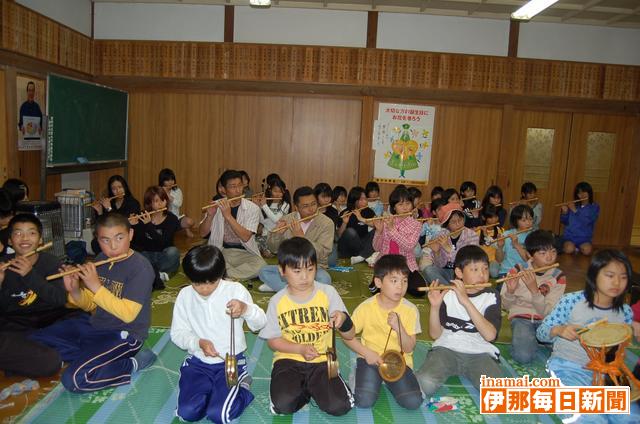

祇園祭に向け始動

あばれみこしで有名な宮田村津島神社の祇園祭を運営する祭典委員会組織が決まり、28日夜、同神社社務所であばれみこしを仕切る「2年祭典委員」と、祇園囃子の屋台巡行を手掛ける「1年祭典委員」の合同会議があった。

会には両委員合わせて25人が出席、それぞれ当日(7月15日宵祭、16日本祭)までの準備計画を固めた。

2年祭典委員会は▽6月3日から「おんたけやま」の練習▽7月2日=みこしロープ張り、1・2年合同中間慰労会▽9日=みこし奉仕者との顔合わせ、Tシャツ・パンツ配布▽14日=サカキ配布▽15日=宵祭、大人みこし▽16日=神事、なおらい-など。

1年祭典委員会は▽6月11日=参加者集計、Tシャツデザイン検討▽7月1日から=屋台おどり練習▽2日=灯篭と市松修理、1・2年合同中間慰労会▽7日=PTAとの子どもみこし編成最終確認▽7月8日=Tシャツ、灯篭、丸扇配布▽8日=まつり全体会議▽14日=屋台用杉の葉切り▽15日=宵祭

また、会議に先立ち、祇園囃子の初練習もあり、小学生から高校生まで約50人が参加。祇園囃子の長老から、横笛や鉦、太鼓、鼓などの手ほどきを受け、「のぎすだれ」「越後獅子」「あげは」「華囃子」など4曲を練習した。 -

中川西小「さつき給食」

##(見出し(1))

##(見出し(2))

五月晴れ、青葉、若葉の校庭で30日、中川村の中川西小学校は「さつき給食」、中川東小学校は「青葉給食」を行った。

この日の献立は、野外で食べやすいようにと、主食は「おにぎり」。ウィンナーや鶏肉、キュウリ、運びやすいようにと、牛乳は紙パック、デザートは子どもたちに人気のゼリーなど。

それぞれ、仲良し班で桜の木の下にシートを敷いて、給食を囲んだ。班長の「いただきます」のあいさつで、一斉に食べ始めた。

子どもたちは緑豊かな景色、おいしい空気と一緒に、給食を味わった。 -

父と子の冒険隊でもちつき

飯島町中央公民館の「父と子の冒険隊」の開講式ともちつき大会が29日、上の原のアグリネーチャーいいじまであった。来年2月8日まで全9回開き、川探検や基地づくり、そば打ち、料理、雪遊びなど自然の中でダイナミックに活動する。

9組25人の参加者を前に、宮脇館長は「今、父親の役割が問われている。年代的に忙しいと思うが、今の時期の子どもとの触れ合いは大切。父親の目で、男の目線で子どもを見て、子どもの生きる力を育てて」と開講あいさつ。

この日は御岳の笠松登山を予定していたが、雨のため中止し、もちつき大会。3キロを父子で協力し合ってつきあげ、きなこもちとあんこもちに調理し、触れ合いを深めながら、会食した。 -

伊那北高校吹奏楽部演奏会

宮田村の伊那北高校同窓会宮田支会(田辺道人会長)は28日、村民会館で、伊那北高校吹奏学部を招き、演奏会を開いた=写真。

県下でもレベルの高い同校の吹奏楽部の演奏を聞きたいという会員からの要望を受け、ホールの広さに合わせ、30人編成で演奏、会員を中心に百人が吹奏楽を楽しんだ。

なじみの「里の秋」でオープニング。軽快なマーチ「ARSENAL」、京都地方の民謡をアレンジした「竹田の子守り歌」パーカッションのリズミカル演奏が特徴の「コパカバーナ」で余韻を残して、演奏会の幕が下りた。 -

東小5年が田植え体験

総合的学習で米づくりを進める中川村東小学校5年生(小林久雄教諭、28人)は25日、学校南側の水田4アールで、保護者の手を借りながら、手植えによる田植え体験をした。

腰にびくを着けて、田の畦に集合した児童らは、児童の祖父、小川清美さん(美里)から「3、4本ずつ、12-13センチ間隔で、深植えしないように」と指導を受け、びくに15センチ前後に生育した「モチヒカリ」の中苗を入れ、田に引かれた線に沿って植えはじめた。

児童らは「足が抜けない」「水が濁って、線が見えない」などとにぎやかに作業を進めた。

今後、水管理は保護者と児童らが協力して行い、秋には稲刈りを楽しみ、収穫した米でもちをついて収穫祭を行う計画とか。 -

七久保小全校で飯ごう炊さん

飯島町七久保の七久保小学校は26日、千人塚公園で、全校児童163人が縦割りの21班に分かれ、恒例の飯ごう炊さんをした。

豊かな自然や人にかかわり、思いやりや協力する心を育むことがねらい。

この日は学校から歩いて同公園へ。公園では班ごと桜の木の下に陣取り、昼食づくり。

穴を掘って、かまどを作り、飯ごうに洗った米と水を入りて、火に掛けた。火は勢いよく燃え、児童らは後ずさりしながら、火の番をした。

献立はシーチキンカレーライス。児童らは火の通りをよくするために、ジャガイモやタマネギ、ニンジンを小さく切るなど工夫した。それぞれ、隠し味にチョコレートやチーズ、トウガラシ、ソースを加えるなど変化を持たせた。

児童らは「チョコレートを入れると甘くなる」「チーズ味のカレーにしよう」などと話ながら、高学年はリーダーシップを発揮し、班をまとめ、食事づくりを手際良く進めた。 昼食後は高学年は公園内のごみを拾い、マレットゴルフもした。低学年は川遊びを楽しんだ。

42/(水)