-

持続可能な教育について考えるワークショップ

自然体験教室を通して子どもの健全育成、地域活性化などを目指すNPO法人・自然学校ふる里あったかとお(丸山宏一理事長)は13日、「持続可能な開発のための教育」(ESD)について学ぶワークショップを総合福祉センターやますそで開いた。スタッフや地域住民など約15人が参加し、未来をつくる教育をそれぞれの個人がどう実践していくかを考えた。

環境、農業、経済など、さまざまな分野で「持続的な発展」が求められる中、ESDへの関心も高まっており、身近な例からESDを学ぼう竏窒ニ企画した。講師には、あったかとおの理事でESDの推進に取り組むNPO・ESD竏谷の理事、森良さんを迎えた。

参加者はまず、自分の考える「今のままでは続けられなくなること」を一つずつ掲示。それを続けていくためにはどうすべきかを話し合った。

森さんは、最終的な解決方法はそれぞれ関連があることを示し「自分が主体となって問題に向き合うことが基本。しかし、それぞれの問題は本質的には関連しており、協力し合って解決を目指すのが個人にとってのESD」と参加者に語った。 -

西小、片桐区有林で植樹作業

中川村の中川西小学校5、6年生約60人は14日、中川村片桐田島の片桐区有林で、ヒノキの植樹をした。

同校に備品などを寄付している片桐区(大場英明区長)に何かお手伝いができないものかと、西小が申し入れた。区役員ら約20人と児童は協力し合い、約1ヘクタールに、ヒノキの3年生苗千本を植え付けた。

現場は斜面で、切り株もあり、足元に注意しながら、区役員が直径30センチ、深さ20センチほどの植え穴を掘り、児童らが2人ひと組になって、苗を真っ直ぐ立て、周りの土を寄せ、植えた後はしっかり根元を踏みつけるなどの一連の作業を手際よく進めた。

作業に先立ち、大場区長は「ヒノキは用材として最高の木。利用できるまでに60-70年掛かる。70年後、みなさんの孫に胸を張って、,自分たちが植えた,と言えるように、しっかり植えて」と呼び掛けた。

児童らは60-70年後、見事に成長したヒノキの美林を夢見ながら、作業に精を出した。 -

地域の力で子どもを育む

新年度も学校週5日制対応講座がスタート宮田村教育委員会が学校週5日制に対応しようと開いている講座が、今年度も新たなメンバー、メニューを盛り込んで始まった。新講座の「みんなで楽しくキンボール」も人気。休日に子どもたちが集まり、元気に走り回ったり、歓声をあげている。

キンボール講座には小中学生25人と、その保護者も登録。毎月第1土曜日に村体育館に集まり、ゲームを楽しむ。

大きなボールを落とさないよう、追いかけるキンボール。誰もが楽しめるニュースポーツとして近年注目を浴びている。

同村内でも公民館が6年前から各種講座などで行い、底辺拡大も進む。指導する上條雅典さんは「細かいルール抜きにして楽しめる。気軽にスポーツに親しんでいければ」と話した。

週5日制対応講座は、キンボール含め手芸や将棋、お茶など全10講座を用意。

得意分野を持った住民有志が講師を務めるのが特徴で、地域の力で子どもたちの休日を支えている。 -

きょうまで 山野草大展示会

上伊那の山野草愛好者でつくる「信州伊那山野草会」(飯島隼人会長、35人)は13、14日、伊那スキーリゾートで第15回大展示会を開いている。県内の山野草を中心に200種、430点余が並び、初日から多くの人でにぎわった。

展示会は「南信随一」といわれ、会員が丹精込めたアツモリソウ、サンカヨウ、シラネアオイなどがそろう。なかなか手に入らないという白色の花が咲くゴゼンタチバナ、キヌガサソウもある。

会場の一角では、会員が株分けなどして増やしたヤマシャクナゲやトガクシショウマなど約50種を販売。市価より安いとあって人気を集めた。

また、身近な植物を描いた細密画作家野村陽子さんの作品展示(原画を含め34点)や、地元農産物販売などもある。

14日は午前8時縲恁゚後5時。入場無料。 -

太鼓教室開講

宮田村公民館の太鼓教室が11日夜、村民会館で開講した。園児から大人まで初心者が参加し、宮田太鼓の北原健一さんらが丁寧に指導。7月の祇園祭、みやだ夏祭りに出演を予定しており、10回に渡って稽古を積む。

初めてバチを持つ参加者が大半だったが、「とにかく楽しくみんなで一緒にやろう」と北原さんらが激励。

さっそく口でリズムをとりながら「ドン、ドン、ド、ドン」などと思いっきり叩いた。

もともと宮田太鼓は青少年健全育成と地域活性化を兼ねて10数年前に発足。教室を巣立った人たちが、同太鼓のメンバーになるケースも多い。

この日も教室出身者の中学生と高校生が指導のお手伝い。世代が近いこともあり、初心者の子どもたちを懇切丁寧に教えていた。

引き続き教室参加者も募集している。問い合わせは同公民館85・2314まで。 -

宮沢梅径さんが刻字を伊那市生涯学習センターに贈る

伊那市山寺の書家宮沢梅径(本名・敏行)さん(74)は12日、伊那市生涯学習センターに「破草鞋(はそうあい)」と禅語を刻んだ刻字を寄贈した。

「破草鞋」は、わらじがすり切れるまで師のもとへ通い詰める意味。カツラをノミで彫り、てん書の文字を浮き上がらせた。下地を茶色に塗り、文字に金ぱくをはった。縦90センチ、横180センチ。

宮沢さんは県内中・南信の刻字グループ「崇嶺(しゅうれい)会」の創設者。作品は正月に制作し、3月末、伊那市生涯学習センターで開いた第26回刻字展に出品した。生涯学習センターの目的と一致することから、寄贈を申し出た。5階ロビーに展示され、多くの人の目に留まることを喜んだ。

小坂市長らは、4作目の寄贈に感謝した。 -

【登場】手良小学校校長 植木行雄さん(57)

「高学年の子どもが下の子どもたちの面倒をみれることは、大きな学校では持続できない。自立する力を自然と身に付け、思いやりの心を育てている」

校長職を初めて任された。全校児童156人の同小学校のような小規模校への転入は約20年振り。素直で素朴な人のつながりが身近にある、小さな学び舎の・ス良さ・スを改めて実感している。

教員生活は35年目。1972年、小県郡真田町の本原小で教べんを取りはじめて、東伊那、伊那、辰野西などの上伊那の学校を中心に教職に就く。県総合教育センターでは3年間、自立教育部で働いていた経験もある。

「子どもは本来、自分の思いを持って生きている」。

自ら追求して、自分自身をつくりあげている児童たち。失敗した経験を生かして、判断していく力を養っていける支援の場を提供することが教育理念だ。

児童を信じて「任せて、やらせてみる」。失敗は回り道になる可能性となるが、子どもが自分の力で得た経験は、教師が教える何倍もの学習になるという。

「自分で決定したことの失敗は本人にとっては苦にはならない。失敗しないようにレールを引くのではない。行き詰まった時の壁を乗り越える力を育てたい」

趣味は自宅でパンジーなどの花を育てたり、海や渓流で釣りをすること。パンジー栽培に至っては20年以上前から続く。例年、まざまな色の花が60鉢、玄関に並ぶという。

駒ヶ根市赤穂在住。両親、妻と4人暮らし。 -

佐藤正一さん写真展

駒ケ根市の昭和伊南総合病院の1階アートギャラリーで「写遊人」佐藤正一さんの写真展「憧憬・四季の風景パート3」が6月9日まで開かれている。田植えや祭り、サクラなど、佐藤さんが撮影した伊那谷の四季折々の風物を15枚の展示作品で見ることができる=写真。3回目の開催。

佐藤さんは家族を都会に残し、駒ケ根での単身生活を始めて18年目。持ち前の豊かな感性で自然や人の表情を見つめ続けている。

午前8時30分縲恁゚後5時。土・日曜日、祭日は休み。入場無料。 -

フクロウさんと友達に、宮田小1年の野鳥教室

愛鳥週間が10日から始まったが、宮田村宮田小学校1年生は11日、県野生鳥獣救護ボランティアの小口泰人さん=駒ヶ根市福岡=を招き「野鳥教室」を開いた。小口さんが保護しているフクロウのヒナを見せてもらい、自然界には弱い鳥から強い鳥まで様々な鳥類が共存していると学習。接することで、命の尊さ、やさしさ、思いやりの気持ちも育んだ。

大型連休中に伊那市新山で保護したフクロウ。羽化後30日ほどのヒナで、間近に見た97人の子どもたちは歓声をあげて喜んだ。

「目がビーズみたいできれい」「おとなしいねぇ」「さわりたい」。感想を口にしながら、目を輝かせた。

「みんなはフクロウと友達になった。これからはもっと多くの野鳥とも友達になって」と小口さん。

学校や家庭の庭に、エサ場をつくってみてと提案し「弱くても強くても、鳥にはいろいろな習性がある。まず静かに観察してみよう」と呼びかけた。

野鳥が落としていった羽毛の標本も展示し、子どもたちが見たり、さわったり。熱心に質問する姿もあった。

予想以上の関心の高さに、小口さんや1年主任の原一彦教諭は「この目の輝きを、もっと引き出していければ」と話していた。 -

珍品中の珍品、山ツツジの白の八重が咲いた

駒ケ根市福岡の小出八十二さん(55)=造園業=宅では、珍品の山ツツジの白花の八重が9日開花した。

山ツツジは一般的には赤花だが、まれに白花があり、白の八重は珍品中の珍品とか。

趣味で野生ツツジを育種、栽培する小出さんは、新しい花を求め、山採りの白花山ツツジの種をまき、大切に育て、その中から斑入りや復輪など珍しい花を選別した。斑入りや復輪はマニアの間では流通しているが、八重咲きの白花は全く流通していない。

「1箱種をまいても、芽が出るのは数本と発芽率は悪く、開花までに最低6年掛かる。それだけに突然変異で、見たことがない花が咲くと感激する」と笑顔を向けた。 -

宮田小クラブ発足会

宮田村の宮田小学校は9日、クラブ発足会を開いた。今年度は運動系、文化系あわせて15のクラブを開講。学年、学級の枠を超えて、1年間打ち込む。

クラブは4年生以上の高学年全員が加入。アウトドアやドミノ、ビーズクラフトなど、一風変わったクラブもあり、児童は自由に選択して決めた。

この日は、メンバーが初顔合わせ。女子ばかり23人が入った手芸クラブも全員で自己紹介し、目標や活動内容などを決めていた。 -

【記者室】不審者も疲れる竏猪h犯訓練

2年前の5月10日、駒ケ根市の東伊那郵便局に強盗が押し入る事件が起きた。犯人は近くの東伊那小に逃げ込んだが、住民らに追い詰められて自殺。同小では毎年この日に防犯訓練を行っている▼ある学校の侵入者対応訓練でのこと。日本刀(もちろん模擬刀)を持って教室に押し入り「どけ!」「殺すぞ!」などと怒鳴りながら暴れる不審者役の教諭が突然「ちょっと待って…」と言ってへたり込んだ。息が上がって動けなくなったのだという▼その場に居合わせた職員らは、なるほど、暴れるというのはそんなに体力を消耗するものか、と思い至った様子で大きくうなずいていた。疲れるのは自分だけではない、むしろ侵入者だ竏秩B真剣な訓練で得た思わぬ収穫だった。(白鳥記者)

-

東伊那小防犯訓練

駒ケ根市の東伊那郵便局強盗事件が起きたあの日からちょうど2年竏秩B犯人が逃げ込んだ東伊那小学校(小川清美校長)は事件の教訓を生かそうと10日、校内への侵入者に対する防犯訓練を行った。警察官扮(ふん)する不審者が校舎2階にある3年生の教室のベランダから日本刀を持って侵入すると同時に児童らは一斉に廊下に逃げ出し、担任教諭は侵入者に児童らの後を追わせまいと教室内の机やいすなどで必死に防戦。駆け付けた数人の職員らとともにさすまたや木刀などを手に侵入者と対峙(たいじ)した=写真。が、間合いが近過ぎて日本刀の餌食に…。見守っていた駒ケ根署生活安全刑事課の署員らが止めに入り「正面に立っては危険」「自分の方から向かって行ってはいけない」などと助言した。教諭らは警察官の指導を受けながら何回も訓練を繰り返した。

同小は事件発生を機に毎月15日を防犯安全の日と定め、児童らが携帯する防犯ブザーの点検などを行っているほか、毎年5月10日には全校防犯訓練を行うことにしている。

事件は04年5月10日午後5時ごろ、東伊那郵便局に強盗が押し入って現金を強奪。同小の敷地内に止めてあった車の中で包丁で胸を刺して自殺した。児童らは既に全員が下校していたため、犯人と遭遇する事態は免れた。 -

シルクミュージアムで銘仙展

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムは第11回特別展「大正・昭和前期の心華やぐおしゃれ着 銘仙」展を6月4日まで開いている。栃木県の着物収集家川田穣さん所蔵のコレクションのほか、市民らから寄せられた銘仙約50点を展示。華やかな着物の数々が訪れた人たちのため息を誘っている。当時の有名美人画家の手になる銘仙を描いた絵画やポスターなども併せて展示している。

銘仙は大正から昭和初期にかけて流行した平織りの普段着。明るく、美しい模様と、軽く優れた着心地で庶民らを中心に長く愛用された。

午前9時縲恁゚後5時。水曜定休。入館料は小・中学生100円、高校生以上300円(団体割引あり)。問い合わせはシルクミュージアム(TEL82・8381)へ。 -

赤穂東小春の交通安全教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は9日、3・4年生を対象に春の交通安全教室を開いた。駒ケ根警察署員3人を講師に招き、児童らに自転車の安全な乗り方などを指導した。

自宅から自転車を持ち込んだ児童らはヘルメットを用意してグラウンドに集合し、署員らの説明を受けた。「一番大切なのは交差点で急に飛び出さないこと。自転車のサイズが体に合っているか、ブレーキやハンドルは正常かについてもよく確認すること」と注意を受けた児童らは1人ずつ学校周辺の道路に出て実践訓練=写真。交差点など道路の要所に立った警官や教諭らに指導を受けながら安全運転のポイントを学んだ。中には自転車が大きすぎて両足が地面に着かず、注意される児童もいた。

1・2・5・6年生の交通安全教室は12日に行われる予定。 -

中沢小春の遠足

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は9日、春の遠足を行った。1・2年生は東伊那のふるさとの丘、3・4年生は赤穂の共楽園を目指してそれぞれ元気に学校を出発。前日に続いての夏のような陽気の中、日差しを浴びながら列になって一路目的地を目指した。汗だくになりながら歩き続け、ようやくの思いで到着した児童らはグループごと、思い思いの場所に敷物を敷いて陣取り、楽しみにしていた弁当に早速かじりついた=写真。

お腹がいっぱいになると友達同士で歓声を上げて追いかけっこをしたり、ブランコや滑り台などの遊具で心行くまで遊ぶなど、明るい春の一日を思い切り楽しんでいた。 -

中川図書館が文部科学大臣表彰

中川村図書館(杉沢かおり館長)は子どもの読書活動の実践で文部科学大臣表彰を受賞。9日、役場で曽我村長に報告した。

杉沢館長は「村の図書館としてコミュケーションを大切に、地道な活動が認めらてうれしい。お話会など積極的に協力していただいているボランティアのみなさんのお陰」と笑顔。

同館は乳幼児、児童への読書啓発活動として、団体・個人のボランティアによるお話会やリズム。ブックスタート事業(乳幼児読書事業)、小・中学校、保育園へのコンテナによる図書のまとめ貸出などのほか、公民館と共催し、幅広い参加を願い、組織の枠を外した「元気っこ講座」など特色ある活動が認められた。

受賞式は先月26日、代々木オリンピックセンターで、「子ども読書フォーラム」に合わせ行われ、図書館、小・中学校、障害児学級の5部門で各県1館(校)ずつ選ばれた。 -

伊那市の手良小「仲良し週間」で紙飛行機大会

伊那市の手良小学校(植木行雄校長、156人)で9日、「仲良し紙飛行機大会」があった。1縲・年生が入り混じった8グループで競技。児童たちは学年の枠を超えた仲間同士で、一つの目標に向かって協力した。同小学校児童会の主催。

全校児童のふれあいを目的とした「仲良し週間」(8竏・2日)の一環行事。競技は各グループの学年代表ごとに飛ばした飛行機の中で、遠くまで飛行したトップ機の数を争そった。

グループ内では上級生の男子らが、1、2年生に紙飛行機の作り方を教える微笑ましい光景が広がった。6年生の石倉果歩ちゃん(11)は「1年生も楽しんでくれたと思う。この週間中は、学年や男女関係なく楽しめる週間にしたい」と話していた。

児童会では仲良し週間中の8日、図書委員会による紙芝居の読み聞かせをした。11日には大縄飛び大会、12日には仲良し給食を企画している。 -

図書館おはなし会

宮田村図書館はこのほど、おはなし会を開いた。読み聞かせや体を使ったゲームもあり、親子で本の楽しさにふれた。

職員やボランティアが協力。子どもたちは遊び感覚で、物語の世界へ。

静かにじっくりと朗読に聞き入る。楽しい場面などでは身を乗り出す姿もあった。

合間には手足を動かすなど、簡単なゲームも。ふれあいながら、笑顔も広がっていた。 -

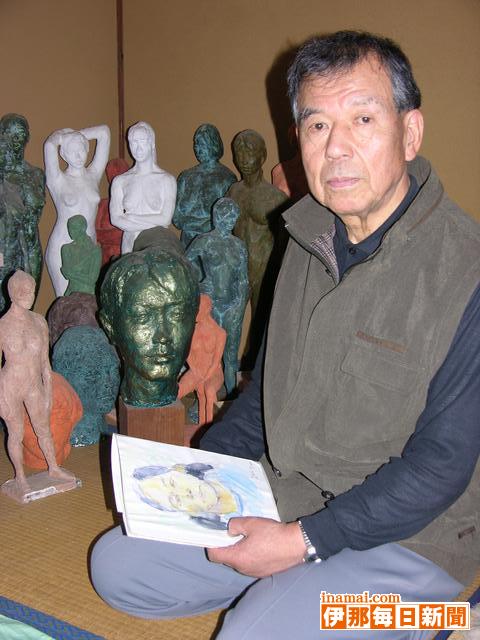

彫塑歴40年余

南箕輪村 小倉孝一さん

「彫塑をやってると夢中になる。何もかも忘れてね」

自宅には、これまでに制作した立像や首の作品が所狭しと飾られている。

美しいものを見ること、絵を描くことが好きで、教員時代は美術研究会によく出席していた。最初は絵を描いていたが、ある時、彫塑作品の少女の首を見て強くひかれた。「見るものに訴える生き生きとしたものを感じた。立体のほうがおもしろいぞと思って…そのときが分かれ目かな」。彫塑の会に入会。粘土を入れた重いリュックを背負って電車で通い、勉強を始めた。

「見たり、聞いたり。何回作ってもうまくいかないんだよ。一生懸命作るんだけど、間違えたものは後から気付くんだよね」。熱心に制作を続け、彫塑との出合いから40年余が過ぎた。

「彫塑は量感、重みが魅力」。石こう像とブロンズ粘土による2つの手法で、児童の首や女性の立像を制作する。首は人間性がにじみ出る、立像は動きや流れ-とそれぞれ異なる魅力があるという。

「モデルからにじみ出る人間性、人柄を自分がどう感じ、どう表現するか。モデルの生き方が表情、顔にあると思う。形だけでなく生き生きとしたその人のなりを量感で出す。そこにバランスがとれれば美しい作品になる」

鼻だけを一生懸命作っても作品に生命は宿らない。全体の流れと力関係が一緒になって初めて美しさが出るのだという。

彫塑にはデッサン力が必要で、これまでにデッサンしてきたスケッチブックが、部屋に高く積み上げられている。物を見る目を養うためでもあるが、「例えば田の水に山が映っていたら、うんと美しさを感じる。これを絵に描いたらいいなと思う」と、楽しみでもある。

楽しみは、彫塑だけにとどまらず、書道、ハーモニカ、マレットゴルフなどいろいろある。一つひとつは異なる趣味のようでも、すべてはつながっている。「チャンスがあれば取り入れる。何をやるにも勉強しないといけないけど、せっかく縁があって好きならやってみるか、とね。やれば自分が向上し、自分がうれしければさらに感動し、いい心持ちになる。自分が心よい生き方ができる」と考えるからだ。

伊那美術協会員で、県展などに出品し、各種の賞を受賞している。近年は出品目的ではなく、自分が今まで培ってきたものを出して作りたいという心境だという。

「知らん間に40年経った。人に見せるようにやってきたけど、それではうまくいかない。人がなんと言おうと、基準が自分の心にないとだめ。外に基準を置いたり、気を取られていたら、それはまね。自分が出ない。自分が好きでやるから好きなようにやるのが一番と思えてきた。デッサンして見たもの、感じたものを表現できたらと思う」

年年歳歳、咲く花を見て心動かされる。新しい気持ちになる。「心動かされるのは楽しいじゃんかね。それが彫塑にも通じるんじゃないかね」。そう言って窓の外を見つめた。

(村上裕子) -

南信さくらそう展示会

伊那谷のサクラソウ愛好家でつくる「南信さくらそう会(小林章吾会長)」は7日まで、飯島町の飯島成人大学センターで「南信さくらそう展」を開いている。引き続き、12日縲・4日まで駒ケ根文化センターで開く。

サクラソウの魅力を広め、会員の成果を披露する同展に、会員9人が丹精込めた120種類170鉢がずらり=写真。

新品種では白花でピンクの縁取りが可れんな「笹鳴」。花びらの切りこみが深い「鶴亀」。大ぶりな白花の「満月」など、銘花、珍花が並んだ。小輪から中、大輪、色も白、ピンク、紫、赤(紅)と多彩、咲き方も上向き、横向き、下向きとさまざま。

小林会長は「今年は天候不順で開花がそろわず、鉢数も少ない。日本さくら草は洋花のような派手さはないが、品のある花色、花の形の面白さ、葉とのバランスもよい」と魅力を。

なお、駒ケ根会場では期間中の13日午前10時から、信濃さくら草会の総会、引き続き、日本のさくら草の第一人者、鳥居恒夫さん(東京都小平市)の記念講演を予定する。 -

駒ケ根市立赤穂南小学校長

下平達郎さん(57)

赤穂南小はJR飯田線の沿線にある。十数年前、通勤する電車内から校舎の建設の様子を眺めていた。

「ここに新しく素晴らしい学校ができるんだなあ竏窒ニ思って見ていたが、まさか自分がその校長として来ることになるとは思わなかった」と笑う。

小学校のころから教師にあこがれ、いつかは自分も竏窒ニ考えながら成長した。夢をかなえての初任校は岡谷市の神明小。「私はどちらかといえばじっくりと人間関係をつくっていくタイプ。だが、同僚の中にはすぐに子どもたちに溶け込む先生もいた。そんな様子を見て『私が先生になって良かったのかなあ…』と思うこともあったが、周りの先生方に励まされ、助けてもらいながら何とかここまでやってきました」と謙虚に語る。

東御市の祢津小学校で初めての校長。3年間を過ごした後、4月から赤穂南小学校長に着任した。

教育の重点にあいさつを掲げる。「あいさつは心の窓を開く鍵。人生のあらゆる場面で必要なのが、しっかりしたあいさつだ」

毎朝子ども委員の児童らとともに校門に立ち、登校してくる児童らに「おはようございます」と声を掛けるのが日課だ。

「ここの子たちはあいさつもしっかりできるし、明るくて元気ですね。そんな良い点をこれからもぜひ伸ばしていってほしい」

「教師の一番の仕事は子どもたちに生きる力をつけること。それは昔も今も変わらない。地域の人たちの力を借りて、さらに素晴らしい学校にしていきたいですね」

中川村片桐在住。

(白鳥文男) -

裏千家淡交会南信分会が「春の茶会」

駒ケ根文化会館で7日、茶道裏千家淡交会南信分会(浦野宗光会長)の「春の茶会」があった。あいにくの雨の中、上・下伊那、諏訪地方の30社中の会員や他流派から約500人が来場し、心静かに茶の湯を楽しんだ=写真。

会場には立礼、濃茶、点心の3席が用意された。

20脚ほどいすが並んだ立礼席では、釜の湯のたぎる音に耳を澄まし、亭主の見事なお手前を見ながら、作法通り、干菓子を味わい、正面を避けて、お薄をいただいていた。

点心席では季節感のある料理が出され、見て楽しみ、味わって楽しんだ。

浦野会長は「忙しい時代だからこそ、生活に一服のお茶を」と話していた。

) -

建立35周年の宮田観音で例大祭、5年に1度の稚児行列と恒例子ども相撲でにぎやかに

宮田村北割区の真慶寺(赤尾義道住職)は5日、宮田観音例大祭を開いた。観音建立35周年で、5年に1度の稚児行列を催行。27回目を迎えた奉納子ども相撲大会も賑やかに行った。チビッコを主役に、健やかな成長、地域の安全などをみんなで祈った。

51人が参加した稚児行列。化粧して着飾った園児や児童らが、寺から観音まで数百メートルを列をつくって歩いた。

法要にも出席。頭のてっぺんから災いを取り除く洒水(しゃすい)と呼ばれるお清めも受けた。

稚児行列は今回が5回目。子どもたちに観音様との縁を深めてもらおうと、節目の年に開いている。

恒例の相撲大会は観音横の土俵で開催。小学生32人が出場した。

家族や観音様が見守る前で、・ス豆力士・スたちは闘志満々。女子の参加も多かったが、男子に負けず劣らず力強い取り組みで、会場を沸かせていた。

「毎年例大祭を5月5日に開くのも、子どもたちに仏事に親しんでもらおうという考えから。今日もたくさん参加してもらえて良かった」と赤尾住職は話していた。

相撲大会の上位成績は次の通り。

【1年】(1)浦野和大(2)大野勇斗(3)三浦龍【2年】(1)池上和人(2)小田切楓(3)馬場隆夫【3年】(1)横山芽以美(2)本田峻太(3)小田切みのり【4年】(1)馬場信介(2)本山柾成(3)向山椋太【5年】(1)小林由佳(2)森田勇希(3)小田切団檀【6年】(1)横山利輝 -

中越区で男女共同参画を考える人権学習会

宮田村中越区でこのほど、男女共同参画を考える人権学習会が開かれた。村公民館と同区分館の主催。伊那市女性のための相談室の馬場よし子さんを講師に迎え、良きパートナーとしての男女の関係を見つめ直した。

男女の役割や分担を既成概念で決めつけることに、大きな間違いがあると馬場さんは指摘。

夫婦がお互いに「お父さん」「お母さん」と呼び合うことも、役割的な発想だと語り「夫として妻として、これからは互いに名前で呼び合ったください」と話した。

「女性は家政婦であってはならない。歳をとっても男性が自立できるよう、事前に生活能力を身につけておくことが大切」とも続けた。 -

新技術で安全、楽しくラジコン飛行機の飛行会

駒ケ根工業高校は5日、同校体育館で、最新テクノロジーを駆使した電動小型ラジコン飛行機の飛行会を開いた。南信地区の愛好者らが自作の愛機を持参し、急上昇、急降下、旋回などアクロバット飛行やホバリング(空中停止)、トルクロール(空中停止し、旋回する)などテクニックを駆使し、ラジコン飛行を楽しんだ。

学力向上拠点形成事業を導入する同校は、クリーンエルネギーで飛行する飛行ロボットとしての利用を視野に、遠隔制御の最新技術の公開の場として実施した。

一般のラジコン飛行機は危険で騒音もあり、広い飛行場所が必要だったが、新技術で機体は軽量のEPP(発泡トリプルピリン)を用い、小型軽量モーター、リチウム電池を搭載した、安全で手軽、インドアでも、自由自在の飛行を可能にした。

愛機5機を持ち込んだ飯田市の小林章さんは「機体をできるだけ軽くなるように工夫した。自分で作った飛行機が意のままに操縦できるとうれしい」。

担当の竹内浩一教諭は「自分でデザインし、自分で制作した飛行機を飛ばすことで、ものづくりの楽しさをアピールしたい」と話していた。 -

千人塚祭りにぎやかに

飯島町七久保の千人塚公園で5日、恒例の千人塚まつりがにぎやかに開かれた。

好天に恵まれ、町内外からどっと家族連れが訪れた。

城ケ池周辺には、たこ焼きや焼きそば、だるま、昔懐かしい飴細工、わた飴、リンゴ飴など約20軒が軒を並べた。

午後には、池に張り出した特設ステージでは演芸会。アルプスホルンやおめでたい秋田大黒舞、趣味のグループの踊り、カラオケなどが舞台を飾り、最後は千人塚音頭、もち投げで盛り上がった。 -

運動あそび箕輪町内小学校1、2年生に導入

箕輪町は本年度、町内保育園に取り入れている運動あそびを小学校の1、2年生まで拡大し導入する。

保育園の運動あそびが3年目を迎え、効果をさらに高めるために小学校の2年生まで対象を広げる。町は、現代の子どもたちに不足している運動能力を楽しく遊びながら身に付けると同時に前頭葉の発達を促し、子どもが本来持っている生きる力を育てたいとする。

各クラス年4回。8日から始まる。体育の授業ではなく、運動あそびの基本の形を確認し、ゲーム的要素を取り入れながら体を動かすことを楽しむ内容で、町運動保育士の唐沢由紀さんが指導する。事業費は280万円。

町保育園出身の児童の場合、2年生は保育園の年長、1年生は年中、年長で運動あそびを経験している。今回の導入に向け町は2月に各小学校で試行したが、児童は抵抗なく取り組めたという。

町保健福祉課によると、保育園での運動あそびは、参観した保護者から「子どもの運動の発達が見られるのでよい」「集中して先生の話が聞ける」「継続してほしい」などの感想が寄せられている。担任も「自分なりにやろうとする姿がうれしい」「楽しく意欲的に取り組む姿が見られた」など高い評価をしているという。 -

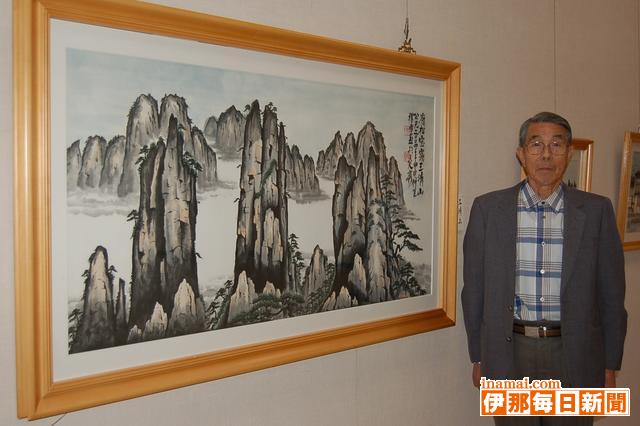

伊藤環雪さんが中国画展

伊那市日影区在住の伊藤環雪(本名常良)さんによる中国画展が6日、県伊那文化会館で始まった。四季を通じた中国の風景(山水画)を中心に、新作130点が並ぶ。16日まで。

伊那文での個展は01年以来5度目。今回は喜寿の祝いを兼ねた。

伊藤さんは65歳のとき、中国の上海師範大学へ留学し、3年間、中国画を学んだ。中国画最高峰である中国一級芸術委員の称号を持つ。今でも年5回ほど中国に滞在。スケッチしたり、写真を撮ったりして、帰国後、イメージが残るうちに絵を書き上げている。

作品は、標高3千メートル級の岩山を描いた江西省の「三清山」をはじめ、朝日で染まる空をバックに、漁舟が浮かぶ「滴江朝陽」や「紅白梅」「美人画」など。

伊藤さんは「日本にない風景。スケールの大きさ、また筆の腹を使って描く勢いある中国画にひかれる」と話し、墨と自らが調合した岩絵の具で描き出す。

開館時間は午前10時縲恁゚後6時半(最終日正午)。8、15日休館。 -

箕輪東小で春の交通安全教室

箕輪町立箕輪東小学校(宮沢義人校長)は1日、春の交通安全教室で正しい道路の歩き方や自転車の乗り方を学んだ。

1、2年生は正しい歩行や横断の仕方、3、4年生は校庭で、5、6年生は一般道で自転車の乗り方を練習。町交通安全協会役員と箕輪町警部交番の所長が指導し、「基本を守り、事故にあわないよう気を付けて」と話した。

3、4年生は、校庭に道路や横断歩道を書いたコースで、発進や交差点での後方、左右の安全確認を重点に訓練。▽自転車は左側から乗る▽自動車などが来ないか後方を確認し右足からこぎ始める▽横断歩道の手前では自転車から降り手を上げて左右の安全を確認する-など注意点を学び、一人ずつ自転車でコースを走った。

自転車が体に合っていない児童もいて、交番所長は、サドルの高さ、ブレーキの位置や効き具合など家で確認してもらうよう指摘。宮沢校長は、「自分の命は自分で守る。だれも守ってくれない。ルールを守って楽しく過ごしましょう」と話した。

242/(火)