-

伊那ケーブルテレビ FTTH化4月から

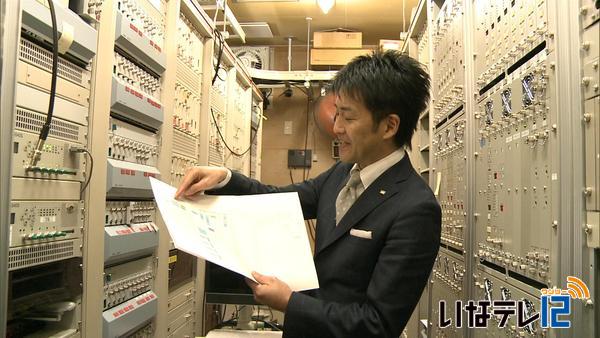

伊那市西町の伊那ケーブルテレビジョン㈱は局舎から加入世帯までの全てを光化するFTTH化工事を4月から始めます。 24日は、向山賢悟社長や施工業者などが、坂下神社で工事の安全を祈願しました。 伊那ケーブルテレビは、伊那市、箕輪町、南箕輪村の2万6000世帯が加入していて、加入率は65%です。 伊那ケーブルテレビの現在のセンター設備です。 光ケーブルと同軸ケーブルを組み合わせたシステムでサービスを行っていますが、設置から15年を経過するものもあり、FTTH化を行うことになりました。 FTTHは、ファイバー トゥー ザ ホーム の略で、局舎から加入世帯までを繋ぐすべてを光化する工事です。 これにより、BS放送がパススルーで見られるようになり、高速インターネットが提供できるようになるほか、2018年に実用放送が予定されている高精細の4K放送にも対応が可能となります。 FTTH化の工事は、4月から旧伊那市エリアを皮切りに、2019年まで順次行われ、早いところでは、今年の秋からサービスをはじめます。 事業費は30億円を見込んでいます。 FTTH化に伴う料金の値上げなどは予定していません。 なお、県内で、エリアを全面的にFTTH化するのは伊南エリアのエコーシティ・駒ヶ岳に続いて、伊那ケーブルテレビジョンが2例目となります。

-

高遠城址公園 桜の開花予想4月6日

日本気象協会は6回目の全国の桜の開花予想を23日に発表しました。 それによりますと高遠城址公園の開花は4月6日と予想されています。 日本気象協会では、今年の開花は去年より1日遅く、平年より6日早い4月6日と予想しています。 満開は去年より3日遅く平年より5日早い4月12日と予想しています。 日本気象協会は、今週から来週にかけての冷え込みで少し開花が足踏みするが、それでも平年より早く開花するとコメントしています。

-

木の魅力を発信 体験施設オープン

地元産の木の魅力や文化を発信する体験施設「ウッドクラフト木棲舎」が伊那市西箕輪のみはらしファーム内に4月1日にオープンします。 場所は、空き店舗となっていたそばの家名人亭前の建物です。 発起人で代表を務める加納義晴さんです。 西春近に工房を構え木製のオカリナ「ユカイナ」などを制作しています。 ウッドクラフト木棲舎は、地元産の木を素材として製作したオリジナルの木製品を広域的に発信しようと、工芸家など3団体7人で組織しています。 およそ18畳のスペースは、木彫り作品を展示販売します。 8畳のスペースは木工体験ができる場所として利用するということです。 また、外では燻製づくり体験なども予定しています。 開館時間は午前10時から午後4時までとなっていて定休日は火曜日です。 ウッドクラフト木棲舎では、作品の素材の説明やワークショップなどを行い、木の魅力を発信したいとしています。 オープンに向け、手作りの看板も完成していて26日には外観のペンキ塗りや作品などの搬入が行われる計画です。

-

列車に自転車を乗せ サイクルトレインツアー

自転車をJR飯田線の貸し切り列車に乗せてサイクリングを楽しむ、サイクルトレインツアーが19日行われました。 JR飯田線の伊那北駅に、自転車を乗せた貸し切り列車が到着しました。 サイクルトレインツアーは、飯田駅から駒ヶ根駅間の最寄り駅から伊那北駅まで貸し切り列車に自転車を乗せて移動します。 その後、伊那北駅から西箕輪のみはらしファームまで、往復16キロのサイクリングを楽しむもので、ツアーには5歳から72までの20人が参加しました。 飯田線の利用促進につなげようと、JR飯田線活性化期成同盟会が企画したもので、県の地域発元気づくり支援金を活用しました。 みはらしファームでは、参加者がいちご狩りやそば打ちをして楽しみました。 飯田線活性化期成同盟会では、今後も飯田線を使ったイベントを企画していきたいとしています。

-

フェンシング丼が箕輪町の名物料理に認定

箕輪町の学校給食で出されている、「フェンシング丼」が箕輪名物料理研究会に町の名物料理として、認定されました。 フェンシング丼は、箕輪町で毎年10月に開催されるフェンシングの全国大会を盛り上げようと、2012年に町の小中学校の栄養教諭らが考案した料理です。 うずらの卵をフェンシングのマスクに、千切りの野菜と揚げた春雨をサーベルに見立てています。 味付けは信州みそをベースにした中華風のピリ辛味です。 16日に箕輪町文化センターで商工会などで作る箕輪名物料理研究会が審査を行ない、箕輪町の名物料理として認定されました。 フェンシング丼はさらに改良を加え、4月より箕輪町の長田の湯食堂、とざ和、やる樹家、燈花、ごぉまる、赤から箕輪店で販売される予定で、値段は600円から1、000円程になるということです。

-

い~な伊那プレミアム商品券 経済効果5億円

去年、国の地方創生交付金を活用し行われた、い~な伊那プレミアム商品券発行の経済波及効果は5億1千万円になることがわかりました。 これは18日伊那市役所で開かれた市議会全員協議会で報告されたものです。 総額4億3千万円のプレミアム商品券は去年7月から10月まで販売されました。 プレミアム率20%の商品券は3786人が、半額の子育て応援プレミアム商品券は2610世帯が購入し回収率は99.8%となっています。 使った実績では大型店が44・1%と最も高く、次いでJAでの使用が13%となっています。 市では経済波及効果が5億1千万円と試算していて十分な消費刺激効果があったと分析しています。

-

第10回みなみみのわフォトグランプリ最優秀賞に藤澤さんの写真

南箕輪村の風景や伝統行事を撮影した写真コンテスト「第10回みなみみのわフォトグランプリ」の最優秀賞に、藤澤進さんの作品が選ばれました。 最優秀賞に選ばれたのは、南箕輪村田畑の藤澤進さんの作品「新緑のセラピーロード」です。 写真は、去年4月に大芝高原のセラピーロードで撮影されたものです。 村観光協会によりますと、林の緑の綺麗さや、奥行きを感じさせる点が評価されたということです。 コンテストには県内外から84点の応募がありました。 今回入賞した作品は、村のHPやパンフレットなどに使い、観光のPRに繋げたいとしています。

-

ゲストハウス開業で中小企業庁長官賞受賞

中小企業庁が行っている創業スクールの受講者によるビジネスプランの中から優れたものを選ぶ全国創業スクール選手権で伊那市の埋橋幸希さんが中小企業庁長官賞を受賞しました。 埋橋さんは伊那市東春近で伊那市初の本格的なゲストハウス赤石商店を開業します。 ゲストハウスは宿泊費の安い宿で赤石商店は相部屋、素泊まり3500円から利用できます。 高校卒業後、東京に、進学、就職した埋橋さんは去年地元に戻り、人が交流できる場をつくりたいとの思いからゲストハウスの経営を決めました。 埋橋さんは経営者としてのノウハウを学ぼうと中小企業庁が行っている創業スクールに通い、その中からビジネスプランの優れたものを選ぶ全国創業スクール選手権にエントリーしました。 結果はスクールの受講者3050人中3人が入賞しそのうちの1人に選ばれた埋橋さんは優秀賞にあたる中小企業庁長官賞を受賞しました。 赤石商店は3月中のオープンを予定していて埋橋さんは「宿泊者や地域の人たちが交流できる場所にしていきたい。」と話しています。

-

伊那飲食店組合 新春大会

伊那市と南箕輪村の飲食店でつくる伊那飲食店組合の新春大会が7日に開かれ、組合員どうし親睦を深めました。 年に一度の交流会を兼ねた新春大会で、毎年この時期に開かれています。 挨拶で、伊那市中央のレストランしらかばの北原英之組合長は「賑やかな街づくりのお手伝いができるよう協力をお願いします」と話しました。 大会では、平成25年度、26年度の組合長など役員を退任したメンバーに感謝状が贈られました。 伊那飲食店組合は、春富、高遠町、長谷地区を除く伊那市と、南箕輪村の飲食店280店舗で組織され食品の安心安全な提供につとめています。

-

伊那市桜守の会 設立

日本一の桜の里づくりを目指す伊那市は、地元の桜を管理する地域桜守でつくる伊那市桜守の会を1日、設立しました。 1日は、市役所で設立総会が開かれました。 伊那市桜守の会は、各地域で市民による桜の管理体制づくりを推進し、技能の向上を図ることを目的に設立されました。 会長には、地域桜守で伊那市美すずの丸田旭雄さんが選任されました。 アドバイザーは、長年にわたり高遠城址公園の桜守を務めた稲辺謙次郎さんです。 会では、地域内の桜の維持管理や指導、後継者の育成などを行います。 伊那市では桜による滞在型の観光を目指そうと日本一の桜の里づくりを進めています。 市の調査によりますと市内には高遠を中心とするおよそ2000か所に合わせて1万2000本を超える桜があるということです。 伊那市振興公社の桜守だけでは市内全域の桜の管理ができないため平成23年度から地元で管理してもらおうと地域桜守の育成を行っています。 年に6回の講習を受け技術を習得すると地域桜守として認定されます。 地域桜守は平成26年度末現在で31人いて今年度は8人が認定されることになっています。 桜守の会では来年度、研修会などを開いて技術向上を図っていくとしています。

-

国、県、市の支援制度 伊那商工会館で説明会

伊那市は、企業に対する補助や支援制度を実施している国や県、公共職業安定所など、異なる機関から一か所で説明を受ける事ができる説明会を、22日、伊那商工会館で開きました。 伊那市を中心に、製造業や金融機関、個人商店から約80人が参加しました。 伊那市は、去年、国、県、市が実施する補助金や支援制度を一度にまとめて紹介するワンストップの説明会を開き好評だった事から今年、2回目の説明会を開きました。 経済産業省からは、中小企業対象の「ものづくり補助金」について説明がありました。 毎年制度改正が行われているという事で補助金を受けるための申請が年2回から1回になった事などの注意点を説明していました。 ほかに、伊那公共職業安定所からは人材育成に対する支援制度について、伊那市からは、省エネ設備の導入に対する支援制度などについて説明がありました。 伊那市では、それぞれの企業の実態に合わせて有利な制度を利用してもらいたいとしています。

-

インドネシアの旅行関係者いちご狩り

インドネシアの旅行会社の関係者が、24日、伊那市を訪れ、西箕輪のはびろ農業公園みはらしファームでいちご狩りを楽しみました。 24日は、インドネシアの主要な旅行会社の7社から7人がみはらしファームを訪れました。 一行は、イチゴの大きさに驚きながら、味わったり写真を撮影したりしていました。 これは、インドネシアからの誘客をすすめる、中部地方の9県や経済団体などでつくる中部広域観光推進協議会の事業で、伊那市観光協会が受け入れました。 協議会が6つのルートを選定していて、長野県を通るのはノスタルジックルートです。 一行は、20日から日本を訪れていて、中部地方を回っています。 いちご狩り体験は好評で、参加者は商品として客に勧めたいと話していました。 インドネシアの一行は、26日まで滞在します。 その後、今回の視察を受けて、ツアー商品を作るということです。

-

マイナス金利 一般生活への影響は?

日本銀行はマイナス金利の政策をきのうから導入しました。 八十二銀行の林恒弘さんに、このマイナス金利が与える一般生活への影響について話を聞きました。 八十二銀行の林恒弘さんです。 林さんは、八十二銀行が開催する個別相談会やセミナーで相談員や講師を務め、マイナス金利が及ぼす影響について説明しています。 最初に、個人が銀行に預けている預貯金への影響については「一般の個人口座については、今の段階ではマイナス金利はおこらない」と話します。 しかし大口の法人口座については「一部の銀行で口座管理料をかける動きがある」と話します。 林さんは、デメリットとして「ATMの手数料や振り込み手数料のコストが上がりる可能性がある」と話し、メリットとしては「住宅ローンの金利が下がり、今までより低いコストで資金を借り入れる事ができる」と話します。 最後に、マイナス金利はいつまで続くのか、その見通しについては「通常であれば景気が回復する2~3年位が一つの目途になるが、マイナス金利を先行して実施しているヨーロッパの景気が回復していない現状をみると長期化する可能性も否定できない」と話していました。 八十二銀行伊那支店では、3月9日午後1時30分からマイナ金利に関する金融経済・資産運用セミナーを開催します。

-

伊那市の農家民泊受け入れ好調

伊那市観光協会が小中学校の教育旅行や海外の学生などの受け入れを行っている農家民泊が好調です。 伊那市観光協会では、若い人たちに伊那の自然や文化に触れてもらおうと平成24年度から農家民泊を行っています。 今年度は、初めて修学旅行の中学生を受け入れた他、海外からの学生や家族の受け入れにも力を入れています。 国内の小中学校は、15日までに5校700人が訪れていて、昨年度より2校400人増となっています。 ニュージーランドや中国、台湾など海外からの受け入れは155人増で、合わせて555人増となっています。 伊那市観光協会のアンケート調査の結果から、水や食事が美味しく、受け入れ農家の人たちが親切にしてくれることなどが増加の要因だということす。 伊那市の農家民泊は、安心安全を重視していて受け入れ農家は県の簡易宿舎の許可を得ているのが特徴です。 現在は、市内の37軒が登録しています。 伊那市平沢で農家民泊の受け入れをしている是石里美さんは、「多くの方に受け入れて欲しいです」と話していました。 伊那市観光協会では、農家民泊のDVDを制作し、誘客に力を入れていく考えです。

-

中ア国定公園化研究部会 初会合

中央アルプス県立自然公園の国定公園化について研究する部会の初会合が伊那合同庁舎で9日、開かれました。 中央アルプス国定公園化研究部会は、国定公園化について研究し、観光振興や山岳観光などの推進を図ろうというものです。 中央アルプス周辺の上下伊那、塩尻、木曽の自治体や観光連盟などで組織する中央アルプス山岳観光協議会が設置したものです。 部会では、中央アルプス県立自然公園の現状や課題について意見を交わす他、国定公園化することのメリットやデメリットなどについて研究を行います。 部会長には、駒ヶ根市の産業部の萩原浩一部長が選任されました。 来年度県は、中央アルプス一帯の動植物や地形地質、観光客数などの調査をし、研究部会に報告していくとしています。 9日は、東京農工大学教授の土屋俊幸さんが国定公園についての講演を行いました。 次回の研究部会は5月下旬に開かれることになっています。

-

権兵衛トンネル開通 きょう10年

伊那と木曽を結ぶ国道361号権兵衛トンネルが開通して、4日で10年となりました。 平成18年の2月4日。権兵衛トンネルが開通しました。 開通により、50分で伊那と木曽を行き来できるようになり、塩尻を経由していた時と比べ70分時間が短縮されました。

-

立春~寒ざらしそば引きあげ

伊那市の高遠そば組合は、大寒に長谷の川に投入した寒ざらしそばを、立春の4日、引きあげました。 この日は、伊那市長谷市野瀬の粟沢川から、さらしていたそばを引き上げました。 大寒の先月21日に投入しました。さらしていたのは90キロでおよそ600食分になります。 そばをトラックに積んで、高遠町西高遠の旧高遠第一保育園に移動しました。 そこで、管理しながら1週間ほど乾燥させます。 湿っているため夜は凍り、昼は溶けるのを繰り返しながら乾燥するということで、それにより甘みが増すということです。 乾燥させたそばは冷蔵庫で保管し、7月16日、17日、18日の3日間限定で、1食1200円で提供する予定です。 提供店は、壱刻、華留運、ますや、楽座紅葉軒の4軒です。

-

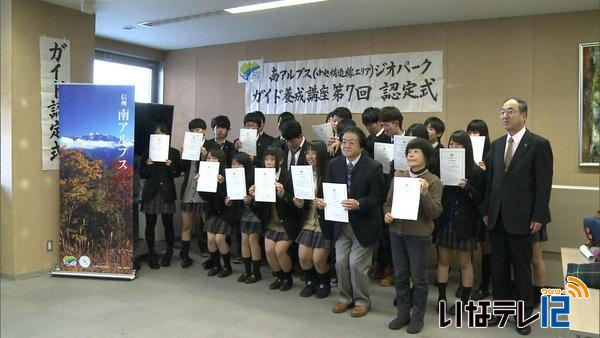

南アルプス ジオパークガイド認定式

南アルプスジオパークの魅力を発信するジオパークガイドに新たに26人が認定されました。 3日は認定式が伊那市役所で行われ、今年度の講座の受講生に認定証が手渡されました。 認定されたのは、一般4人と高遠高校の2,3年生22人です。 高遠高校では「地域の科学」の授業の一環で講座を受講しています。 2年生は、来年度、地域に出向きツアーガイドなどを行う予定です。 ジオパークガイド養成講座は南アルプスジオパーク協議会が開いているもので、5年目となります。 南アジオパーク協議会会長の白鳥孝市長は、「ほかの地域にはない素晴らしい景観や自然環境を発信していってください」と話していました。 これまでに認定されたジオパークガイドは96人となりました。 今後は現地ツアーのガイドやジオサイトの整備、勉強会に参加するなどの活動をしていくということです。

-

竹ストーブ実演 竹林整備促進へ

竹林整備で出た竹を有効に活用してもらおうと、伊那市長谷の株式会社山匠は竹を燃料に使えるストーブを開発しました。 3日はその実演会が伊那市の産直市場グリーンファームで行われました。 竹ストーブは本体から斜めに出た部分に竹を入れ燃料にします。 このストーブは、長谷で山林整備や農業支援をしている株式会社山匠が開発したものです。 山匠によりますと、竹は薪に比べ燃焼効率が良く短時間で部屋を暖めることができるということです。 6ミリの鉄板を使い、竹の燃焼熱にも耐えられる構造となっています。 竹の他に、薪やペレットも使用できるということです。 竹ストーブは、産直市場グリーンファームで販売されることになっていて、本体価格は8万円から13万円位になるということです。

-

ピスコ 工業用地5,200㎡南箕輪村から取得

工場の自動化機器を製造する株式会社ピスコは、南箕輪村から工業用地5千2百平方メートルを1億2千9百万円で取得しました。 27日は、株式会社ピスコで工業用地の引き渡し式が行われました。 取得した工業用地は、南箕輪村塩ノ井の5千2百平方メートルで価格は1億2千9百万です。 ピスコでは、食品や医療など新規分野の開拓や製造拠点増強に向け工場敷地内に新たな工場を年内に建設します。 工場建設により、駐車場スペースが不足することから今回南箕輪村から用地を取得しました。 引き渡し式で、唐木一直村長は「工業用地取得により新たな雇用確保や人口定着につながるよう期待している」と話していました。 ピスコの山崎清康会長は「国内でのモノ作りに挑戦し続け、社会や地域に貢献していきたい」と話していました。

-

イナリサーチ離職予定者 再就職支援協議

伊那地区雇用対策推進協議会が27日ハローワーク伊那で開かれ、伊那市のイナリサーチの離職予定者の再就職支援などについて協議しました。 協議会は、上伊那の市町村や商工団体などで組織し、雇用情勢の実態や関係機関との情報交換の場として開かれています。 会議は冒頭のみ公開されました。 今回は、イナリサーチが業績の悪化により希望退職者40人を募ったことを受け開かれました。 希望退職には社員の2割にあたる38人が申し出て、2月に離職することになっています。 ハローワーク伊那とイナリサーチによりますと、希望退職する38人のうち再就職支援を受けるのは35人で、伊那市が19人、箕輪町が4人、南箕輪村が5人となっています。 現在は、会社が本人の希望を聞き、再就職先を見つけているということです。 ハローワーク伊那の百瀬晃所長は「本人の状況を聞きながら、専用の窓口の設置や、管内企業によるミニ面接会など対応していきたい」と話していました。

-

アルプス中央信用金庫 景況調査

アルプス中央信用金庫が行った中小企業の景況調査によりますと、去年10月から12月までの業況について「新興国経済の減速の影響などがみられるものの、穏やかに回復しつつある」としています。 景況調査は、上伊那を中心とした取引先210社に対しアンケートを行ったものです。 景気が良かったとする企業は18.6%、悪かったとする企業は40.4%で、好転から悪化を差し引いた業況判断指数はマイナス21.8となりましたが、前期より3.1ポイント改善しています。 来期の業況判断指数は、マイナス36.9となっていて、今期より15.1ポイント悪化するとみています。 また、今年1年の経営見通しについては、良いと答えた企業の割合は13.9%、悪いと答えた企業の割合は半数以上の51.9%となっています。

-

「ゼロ磁場の秘水」気の寺弘妙寺で祈願

伊那市長谷でミネラルウォータの販売を行っている株式会社プラーナ零磁場は大寒に合わせて、21日、気の寺とされる高遠町の弘妙寺で年頭祈願を行いました。 伊那市長谷の分杭峠直下からくみ上げた「ゼロ磁場の秘水」です。 商品を仏前に備え、田中勲雄住職が読経を行いました。 ゼロ磁場の秘水には、「大願成就」「恋愛成就」などと書かれたタグがつけられています。 以前はパワースポットとして知られる分杭峠までタグを持っていき社員のみで願掛けを行っていましたが、3年前からは弘妙寺で行っています。 この日は、プラーナ零磁場の社員7人が、田中住職の読経に合わせて商品を購入する人達の健康などを祈願しました。 取締役の木下護さんは「水を飲んで体調を整え、それぞれの願いを叶えてほしい」と話していました。 タグのついた「ゼロ磁場の秘水」は、長谷のプラーナ零磁場の店頭や、インターネットで販売しているという事です。

-

南箕輪村ご当地メニュー審査会 グランプリ決定

南箕輪村観光協会は、地元の食材を使ったご当地メニューの審査会を11日、村保健センターで開きました。 グランプリには、中村光宏さんが考案した「リンゴと洋なしのガレット」が選ばれました。 グランプリを受賞した中村光宏さんが考案した「リンゴと洋なしのガレット」です。 地元でとれたりんごと洋ナシを、パイ生地で固め焼き上げたものです。 季節に合わせた地元の果物を使い、簡単に作れる点が評価されたということです。 南箕輪村観光協会は、村を代表するご当地メニューの商品化を目指して、去年10月から2か月間レシピを募集しました。 村内外13人から33点の応募があり、審査を経て9人の10点で最終審査が行われました。 最終審査では、考案者が料理の説明をし、唐木一直村長など10人が審査しました。 村観光協会会長の唐木村長は「それぞれ工夫を感じるレシピ。今後、地元事業者と話し合い料理の商品化を進めていきたい」と話していました。

-

みはらしの湯で設備故障 臨時休業

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯で、15日濾過タンクと循環ポンプが故障し、現在臨時休業となっています。 復旧のめどはまだついていないということです。 みはらしの湯を運営する伊那市観光㈱によりますと、きのう午後4時頃から濾過タンクと循環ポンプが故障したということで、施設は現在臨時休業となっています。 復旧の見通しはたっておらず、早くても19日以降になる見込みだということです。 なお、羽広荘と温泉スタンドは通常通り営業しています。 伊那市観光㈱では「お客様にご迷惑をかけてしまい、大変申し訳ありません。早く再開できるよう準備を進めたい」と話していました。

-

よしもと新喜劇 伊那で2月20日に公演

伊那市商工会議所青年部は、2月20日の2月例会でよしもと新喜劇による公演を企画しました。 16日にはチケットの先行販売が行われます。 13日は伊那商工会議所青年部の交流委員会のメンバーが伊那商工会館で記者会見を開きました。 青年部では、毎年2月に笑いをテーマにした例会を開いています。 交流委員会の清水功委員長が新喜劇のファンだったことから今回初めて新喜劇を招きました。 新喜劇には8人の座員が出演するほか、バラエティーショーでは4組のお笑い芸人によるコントなどが披露されます。 公演は、20日(土)の午後1時からと午後4時半からの2回伊那文化会館で行われます。 16日午前10時から、伊那商工会館大ホールで座席指定ができるチケットの先行販売があります。 一般販売は17日からで、伊那商工会館や青年部の各事業所、チケットぴあで購入できます。 SS席が5,000円、S席が4,500円などです。

-

伊那木材センターで初市

長野県森林組合連合会 伊那木材センターで、住宅などに使われる木材の初市が13日行われました。 伊那木材センターの敷地には、上伊那や諏訪地域で伐採されたヒノキやアカマツなど1700立方メートルが並べられました。 初市には、建築業者や製材業者など30社が参加し入札前には木材の太さやフシなどを確認していました。 中には、辰野町の生産森林組合の役員も訪れ販売されている木材の樹種や太さなどを調べていました。 13日は正午から入札が行われ、参加した業者はお目あての木材の順番になると価格を書き入れた紙を担当者に手渡していました。 初市は約250件の入札が行われ、落札額は去年並みだったということです。

-

上伊那の企業で仕事始め

上伊那地域の企業の多くが5日、仕事始めとなりました。 仕事始め式ではトップが訓示し新たな1年のスタートを切りました。 伊那市東春近に本社を置くビル総合管理業の株式会社BISOでも5日、仕事始め式が行われました。 式では正社員およそ50人を前に吉澤文男社長があいさつしました。 吉澤社長は「今年は前進できるよう物事をプラスに考えて躍進する年にしてほしい」と呼びかけました。 式では他に各部門長などがそれぞれ今年1年の目標を発表していました。 BISOでは、今年一年「住みよい環境づくり」をテーマに信頼される企業を目指していきたいとしています。

-

伊那スキーリゾート 27日にオープン

雪不足のためオープンが延期となっていた伊那市西春近の伊那スキーリゾートが一部滑走可能となり、27日、今シーズンの営業が始まりました。 雪不足のため今月18日のオープンが延期となっていましたが、20日前後にスノーマシーンで雪を作り、ゲレンデの一部で滑走可能となりました。 例年は20日頃にオープンしていて、1週間ほど遅い営業開始だという事です。 雪は少なめですが、愛知や大阪から団体客も訪れ久しぶりの雪の感触を楽しんでいました。 現在は第二リフトの運行とナイターの営業は見合わせていますが、今月30日をめどに全面営業を行いたいとしています。

-

通算60回の伊那まつりに向け検討

平成29年に、伊那まつりの前身勘太郎まつりから通算60回を数える伊那まつりに向けて、名称や企画などを検討するプロジェクトチームの初会合が17日、伊那市役所で開かれました。 17日は、各種団体の代表者ら23人が出席しました。 2年後の平成29年に行われる伊那まつりは、これまで通りいけば45回ですが前身の勘太郎まつりの15回を加算すると60回となります。 平成26年の伊那まつり委員会で、2年後の伊那まつりを通算60回とすることを決めています。 これを受け、記念事業などを検討するプロジェクトチームが設置されたものです。 プロジェクトチームのリーダーに、伊那まつり事務局長の小池真一さんが選任されました。 次回1月21日の会議で、まつりの名称やコンセプト、テーマ、記念事業などについて意見交換をすることになっていて、一般からの委員も公募する計画です。

262/(木)