-

つくしんぼ保育園 シクラメン販売

伊那市御園の認可園「つくしんぼ保育園」は、園の運営資金に役立てようとシクラメンの販売を、3日、4日の2日間、日影のベルシャイン伊那店で行いました。

店内の一角には、色とりどりのシクラメンが並んでいました。

つくしんぼ保育園は、昭和44年から保育を行っています。

働きながら子育てをする保護者を支援しようと0歳児から受け入れ、早朝から夜7時までの延長保育にも長年取り組んでいます。

しかし、国や自治体からの補助金だけでは十分ではないため、運営費に充てるため30年以上前からシクラメンの販売をしています。

シクラメンは1鉢1300円で、花もちが良いと評判だということです。

ベルシャイン伊那店での販売は4日で終了ですが、シクラメンの販売は11月末まで、つくしんぼ保育園で行うということです。(お問い合わせ 電話78-4157)

-

小さな親切運動車いす寄贈

公益社団法人「小さな親切運動」上伊那支部は、南箕輪村社会福祉協議会に車いす1台を1日に寄贈しました。

この日は、小さな親切運動上伊那支部の馬渕務支部長が南箕輪村社会福祉協議会を訪れ、金井健会長に車いすを寄贈しました。

贈られた車いすは、軽量で折りたたみができる最新型のものです。

公益社団法人「小さな親切運動」は、「できる親切はみんなでしよう、それが社会の習慣となるように」を目標に、昭和38年から活動している全国規模の組織です。

主に小中学生を対象にした「親切」をテーマにした作文コンクールの開催やあいさつ運動などを行っています。

高齢者や障がい者が地域社会で安心して暮らせるように、15年以上前から車いすを上伊那各地の社会福祉協議会に送っています。

村社協の金井会長は「息の長い活動に感謝している。利用者の皆さんも喜んでくれると思う」と話していました。 -

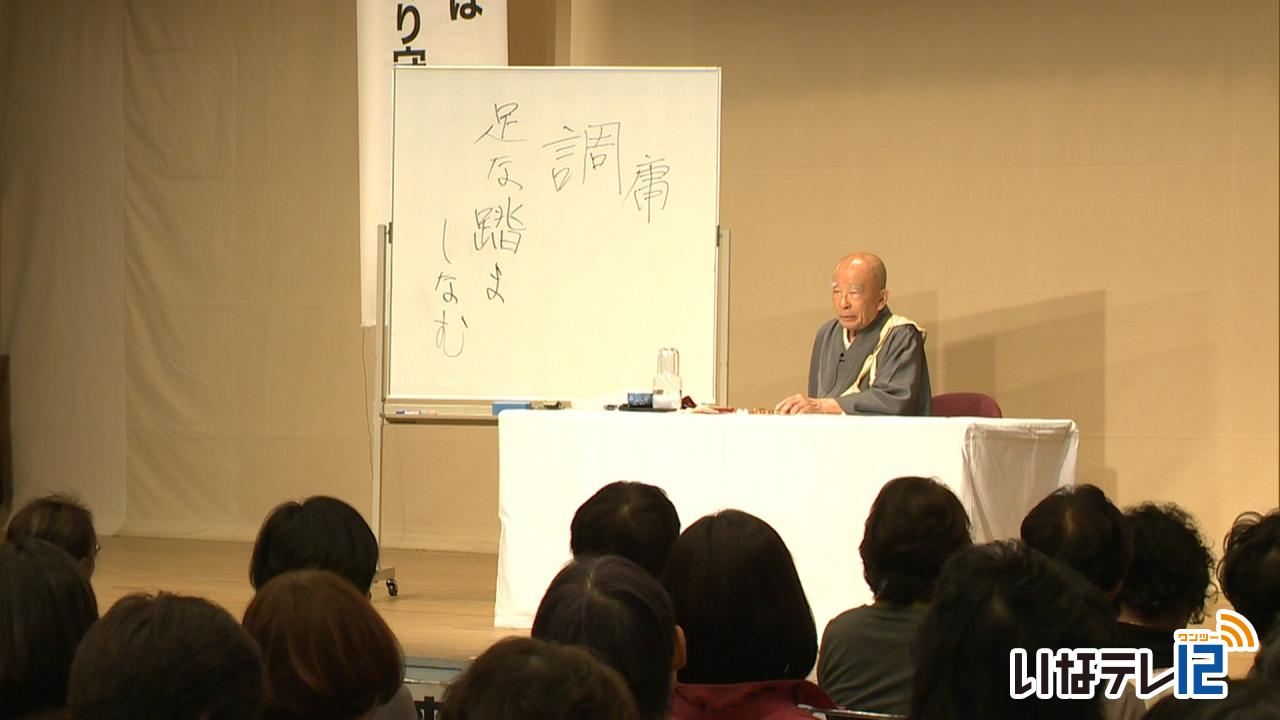

保健補導員研修会 心の健康学ぶ

地域の健康増進や病気の予防活動をしている保健補導員の上伊那支部研修会が30日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

研修会では、奈良に本山を置く薬師寺の長老で、蓼科山聖光寺住職の松久保秀胤さんが「足踏ましむな 履著け我が夫」と題して講演しました。

松久保さんは墓石で表されている五輪塔について「下から「地」が骨、「水」が体内の水分、「火」が熱、「風」が呼吸を表していて、その全てを司るのが「空」、心です。心と物質の二つが両立して人間は元気に生活ができます」と話していました。

演題の「足踏ましむな 履著け我が夫」について松久保さんは「1,300年前に切り株だらけの道を通って奈良まで行く夫の身を案じて妻がうたった詩です。情けをかける、人に心を送る、気を配ってあげることが心をいきいきさせていく」と話していました。

研修会は、各地域持ち回りで毎年開かれていて、会場にはおよそ300人が訪れました。 -

脳研究プログラム 南箕輪で実施

自然や子どもとの触れ合いを通じて、脳がどのように変化するかの情報を収集する、国の脳研究プログラムが、12月に南箕輪村で行われます。

脳研究プログラムのデータは、脳の老化予防などの研究に活用されます。

30代から60代の元アメリカンフットボール選手らを被験者に、自然や子どもとの触れ合いが、脳にどのような影響を与えるかを、MRIを使って検証します。

南箕輪村が、アメリカンフットボールに近いルールで、タックルなどがないフラッグフットボールに力を入れていることから、会場に選ばれました。

元アメフト選手らは、村内の子どもにフラッグフットボールや基礎トレーニングなどを指導したり、セラピーロードを歩いたりして、その結果を検証します。

地域おこし協力隊の藤城栄文さんは「南箕輪村の子どもたちにとっては一流のアスリートから学ぶことのできるチャンスだし、アスリートのみなさんが来ることにより交流人口の増加にもつながる」と話していました。

基準となるMRIの初回の測定は今週初めに終わっていて、元アメフト選手は12月初めに南箕輪村を訪れる予定です。 -

12月1日に中心商店街で子どもカフェ

子どもの居場所づくりに取り組んでいる上伊那地域子ども応援プラットフォームは、12月1日に伊那市の中心商店街で子ども食堂や遊びの場を提供するイベントを行います。

29日夜には、伊那市通り町のコミュニティーカフェ・セジュールで実行委員会が開かれ、当日に向けた準備の状況を確認しました。

12月1日のイベントは、伊那まち丸ごと子どもカフェ。

中心商店街のシマダヤの1階が子ども食堂になります。

200人分のカレーライスとサラダが提供されます。

2階は、遊びの広場で、段ボールでまちをつくったり、体を動かして楽しむゲームが計画されています。

このほかに、通り町1丁目商店街では、お店を探検しながらのビンゴ大会やセントラルパークでは、クリスマスのオーナメントづくりをして飾り付けをします。

主催する上伊那地域子ども応援プラットフォームは、上伊那各地で子どもに関わる活動をしている団体が連携した組織で、楽しみながら、あたたかな人と人のつながりを築こうと、このイベントを計画しました。

代表運営委員の古畑克己さんは、「大人も一緒に楽しみながらつながりをつくりたい」と話しています。

イベントの実行委員会では、子ども食堂で提供される野菜の寄付や遊びのコーナーなどでお手伝いしてもらえるスタッフを募集しています。

お問合せは、NPO法人子ども・若者サポートはみんぐ(電話/FAX 76-7627)までお願いします。 -

ふれあいの里 創業祭

デイサービスやグループホームなど高齢者福祉のサービスを行っている箕輪町木下のケアセンターふれあいの里は、施設を1日開放して地域住民に感謝する創業祭を、20日に行いました。

創業祭では職員が企画したステージ発表が行われ、利用者や地域住民が楽しみました。

ケアセンターふれあいの里は平成17年10月に創業し、毎年この時期に創業祭を行っています。

今年は「一笑健明(いっしょうけんめい)」をテーマに4月から職員で実行委員会を立ち上げ準備をしてきたという事です。

地元、木下一の宮の保育園児と小学生13人は花笠踊りを披露しました。

利用者は手拍子をして楽しんでいました。

踊りが終わると子ども達全員にお菓子が手渡されました。

東孝雄施設長は「地域に育てて頂いた施設なので、これからも地元の方たちの要望に応えていけるよう努力していきたい」と話していました。

ケアセンターふれあいの里は、デイサービズ、ショートステイ、グループホームなど高齢者福祉に関する16事業を行っていて、1日平均80人が利用しているという事です。

-

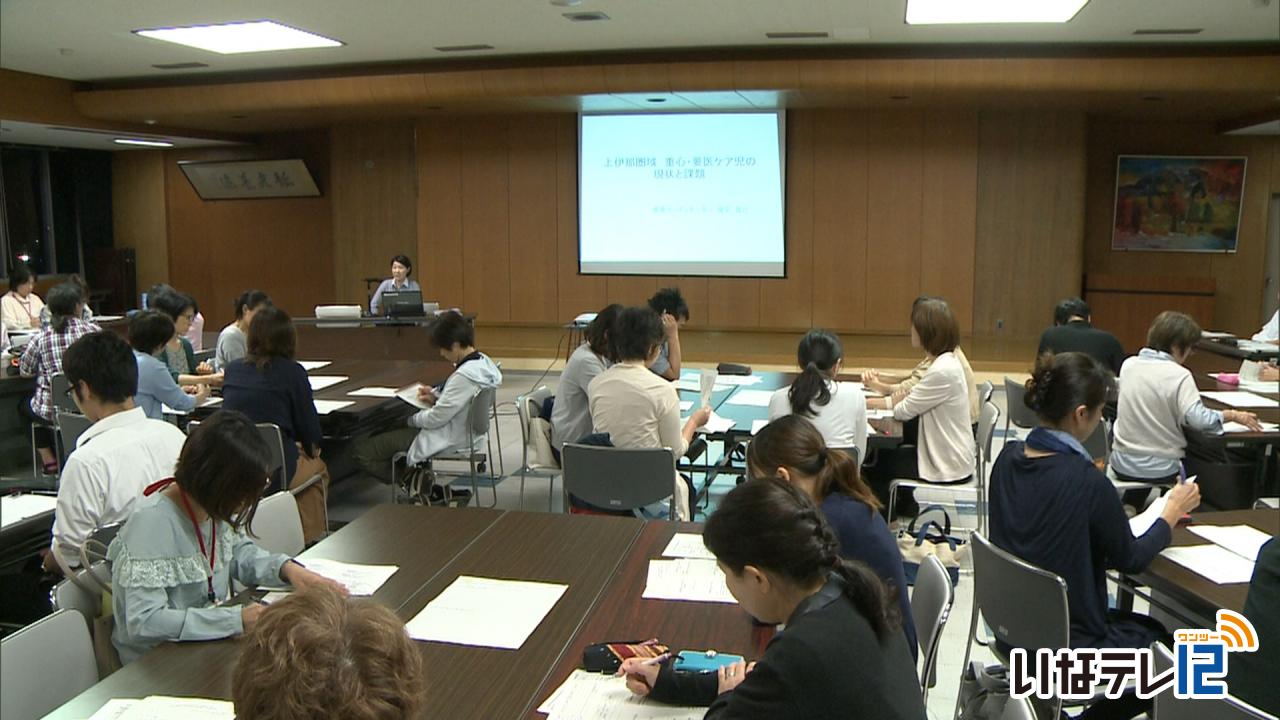

医療ケア児童連絡会

病気により人工呼吸器やペースメーカを取り付け日常的な医療ケアが必要な子ども達の在宅医療を支援する上伊那地区の連絡会が9月20日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

小児在宅医療支援連絡会は、病院や福祉施設、行政関係者などで構成され、昨夜の会議にはおよそ60人が出席しました。

伊那保健福祉事務所の調査によりますと、上伊那には日常生活で医療ケアが必要な子どもはおよそ20人いるという事です。

病院や福祉事業所では、通所や短期入所、訪問介護サービスを行っていますが、ニーズに追いついていないという事です。

連絡会では、病院、福祉施設、行政の連携をはかり、子ども達の居場所をつくり、在宅介護を支えていこうと毎年会議を開いています。

上伊那圏域障がい者支援センターの塚平真己さんは「上伊那では訪問看護のニーズが高いです。

医療ケアが必要な子供達の専門に行う看護師の育成が必要だ」と話していました。

-

春富ふくじゅ園で秋祭り

伊那市西春近のデイサービスセンター春富ふくじゅ園の秋祭りが、8日に行われました。

伊那市西春近にあるデイサービスセンター春富ふくじゅ園です。

園内は、華やかに飾り付けられ、地区住民や利用者の家族などが集まりました。

綿あめや輪投げなどの手作りの出店が並び、来場者が楽しんでいました。

これは、春富ふくじゅ園が、利用者や家族、地域の人たちに楽しんでもらうとともに、施設の様子を知ってもらおうと行っているものです。

手作りのスナックは、利用者が育てた野菜で作りました。

途中、美篶の中県長持ち保存会も駆けつけ、園内で長持ちを披露しました。

春富ふくじゅ園の今井 ちずる所長は「自分で秋祭りに行くのは難しくなった利用者が多いが、祭りの雰囲気と、地域の人たちとの交流を楽しんでもらいたい」と話していました。

-

春富ふくじゅ園で秋祭り

伊那市西春近のデイサービスセンター春富ふくじゅ園の秋祭りが、8日に行われました。

園内は、華やかに飾り付けられ、地区住民や利用者の家族などが集まりました。

綿あめや輪投げなどの手作りの出店が並び、来場者が楽しんでいました。

これは、春富ふくじゅ園が、利用者や家族、地域の人たちに楽しんでもらうとともに、施設の様子を知ってもらおうと行っているものです。

手作りのスナックは、利用者が育てた野菜で作りました。

途中、美篶の中県長持ち保存会も駆けつけ、園内で長持ちを披露しました。

春富ふくじゅ園の今井 ちずる所長は「自分で秋祭りに行くのは難しくなった利用者が多いが、祭りの雰囲気と、地域の人たちとの交流を楽しんでもらいたい」と話していました。

-

第12回ふれあい広場

伊那市の福祉のお祭り、第12回ふれあい広場が、23日、市福祉まちづくりセンターで開かれました。

伊那市内の福祉施設やボランティアサークルなどのべ53団体が参加し、趣向を凝らしたブースを出店したり、ステージ発表をしました。

このうち、伊那市狐島にある知的障害者の共同生活援助を行うほっと上伊那はダンスを披露していました。

伊那養護学校は、ブースを出店し、手作り小物などを販売しました。クッキーは特に人気で、販売開始からすぐに売り切れそうになっていました。

伊那小学校6年仁組は、学習してきた点字についてのブースを出しました。4年生の時から学習をすすめ、この日のために準備を進めてきました。来場者は子どもたちが作った点字のクイズを表と照らし合わせながら解いていました。

ふれあい広場は、伊那市社会福祉協議会が開いている福祉のお祭りで、会場では、さまざまなブースを回りスタンプを集めると豪華賞品が当たるスタンプラリーなども行われていました。

-

RUN伴(とも)IN上伊那

認知症についての理解を呼びかけながら全国をリレーでつなぐ「RUN伴」が、23日、上伊那を縦断しました。

オレンジ色のTシャツに風船。

RUN伴のイメージカラーです。伊那市駅前を出発し、伊那北駅までを、たすきでつなぎました。

上伊那のスタートを切るランナーは、伊那市の唐澤 幸一さん87歳です。

妻を8年前に亡くし、1人で生活していましたが、3年前から南箕輪村のサービス付き高齢者住宅・みなみみのわふれあいの里で暮らしています。

唐澤さんは、スタッフなどと一緒に商店主にチラシを渡すなどして認知症への理解を呼び掛けていました。

RUN伴は認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して北海道から沖縄までを横断し、全国をタスキでつなぐ活動です。

上伊那が参加するのは今年で3年目です。

唐澤さんは、伊那市駅からセントラルパークまでを歩き、伊那市山寺のグループホーム愛の家の利用者、木村澄子さん(82歳)にたすきを渡しました。

そのあと一行は、伊那北駅まで歩き、電車に乗って岡谷のメンバーにたすきをつないだということです。

-

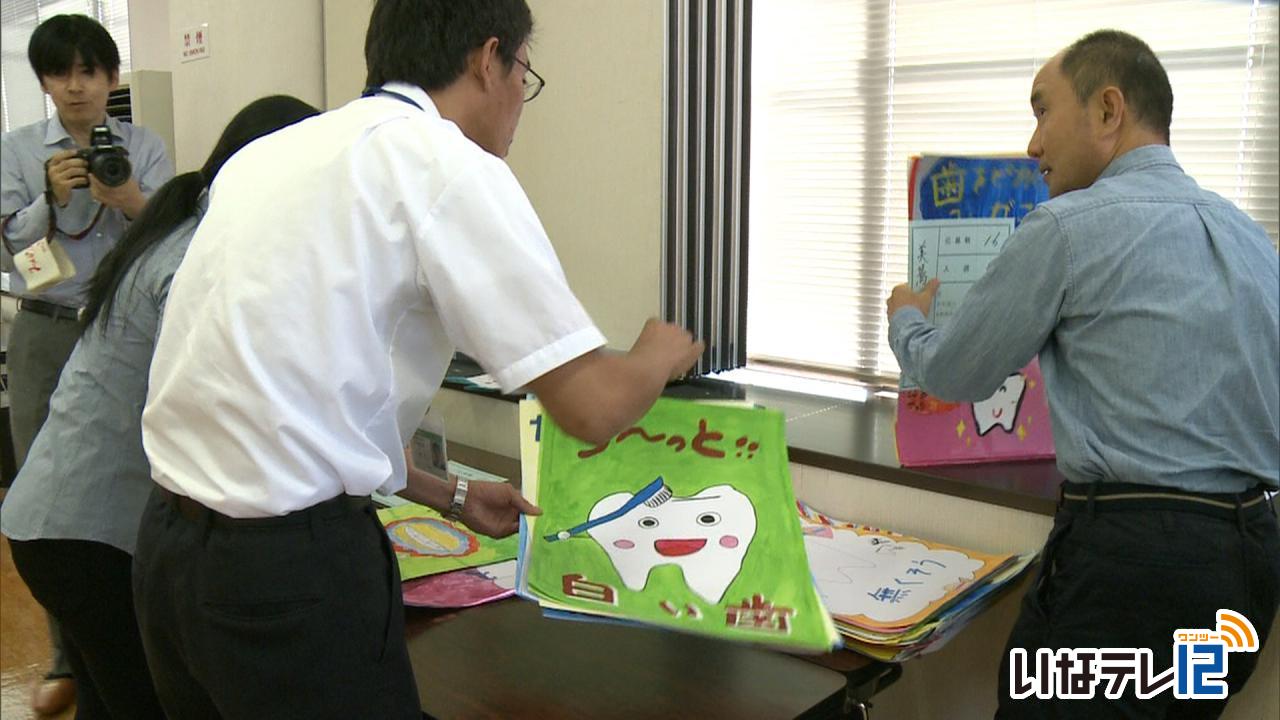

歯の衛生ポスター審査会

上伊那歯科医師会が小中学生を対象に募集した歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールの審査会が19日に開かれ、最優秀賞5点が決まりました。

N伊那ケーブルテレビ放送エリア内で最優秀賞に選ばれたのは小学校高学年の部で南箕輪小学校5年の田畑カンナさんと、西箕輪小学校5年の鈴木悠聖君、中学校の部で箕輪中学校2年の宮下実桜さんの作品です。

歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールは、上伊那歯科医師会が毎年行っているもので、今年で66回目になります。

今年は34校から670点の応募がありました。

最優秀作品、優秀作品は、県のコンクールに提出されます。

-

被災地の北海道へ照明車派遣

北海道で最大震度7を観測した胆振東部地震を受け、国土交通省天竜川上流河川事務所は、被災地に照明車1台を今日派遣しました。

7日は天竜川上流河川事務所で出発式が行われました。

派遣する照明車は地上10メートルの高さでLED照明が点灯し、100メートル先で新聞が読める明るさで照らすことができるということです。

車両は7日駒ヶ根市を出発し、京都府の舞鶴港からフェリーで北海道へ運ばれます。

現地までの運転は飯田市の建設業者が務めます。

椎葉秀作所長は、「事故なく北海道まで車両を届け、被災地の復興の一助としてほしい」と話していました。

照明車は9日から救助活動などで使われることになっていて、期間は未定だということです。

-

地域福祉支援計画 意見交換

県が策定を進める地域福祉支援計画についての意見交換会が4日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

意見交換会には上伊那8市町村の担当者ら20人が出席しました。

長野県は、暮らしを支え合う地域共生社会の実現を目指して、地域福祉支援計画を今年度新たに策定する予定です。

計画に意見を反映していこうと8月から県内10圏域で意見交換会を開いています。

出席者からは「障がい者が地域に溶け込んで暮らせるように支援をしてもらいたい」

「社協やケアマネジャーなどが集まり、顔が見える機会を増やしてもらいたい」などの意見が出ました。

県の地域福祉支援計画の案は来年1月をめどにまとまり、パブリックコメントを募集して、今年度中に策定する予定です。

-

町民ゴルフ大会 義援金届ける

8月19日に開かれた箕輪町町民ゴルフ大会の実行委員会は、西日本豪雨の義援金を、町役場に29日に届けました。

山口健雄実行委員長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に、義援金3万5,785円を手渡しました。

町民ゴルフ大会は、8月19日に伊那市内で開かれ、222人が参加したという事です。

表彰式の会場に募金箱を設置し寄付を呼び掛けたという事です。

義援金は町役場から日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。

-

箕輪町民生・児童委員が被災地へ義援金

箕輪町の民生委員・児童委員協議会は、西日本豪雨の被災地で役立ててもらおうと義援金を、町に寄託しました。

この日は、民生委員・児童委員協議会の小松和彦会長ら3人が役場を訪れ白鳥政徳町長に5万9千円を手渡しました。

協議会の会員59人全員から一人1000円ずつ集めました。

協議会では、熊本地震の際など、国内で大災害が発生するたびに、義援金を送る活動を続けています。

箕輪町は寄託された義援金を、日本赤十字社長野支部に送金するということです。

また、町役場の玄関ホールでも募金箱を設置しています。

7月17日から今日現在までに10万円を超える義援金が集まっているということです。

-

箕輪町長寿者訪問

今年88歳以上の高齢者を訪問し長寿を祝う箕輪町の長寿者訪問が20日から始まりました。

20日は、白鳥政徳町長が箕輪町沢の中澤ちづるさん宅を訪れ祝いの品を手渡しました。

中澤さんは、昭和3年10月生まれの89歳で息子夫婦と3人暮らしです。

中澤さんは、友人と出かけることが楽しみの一つだと話します。

白鳥町長は「これからも健康に気をつけてお元気で」と呼び掛けていました。

箕輪町では今年88歳以上となる高齢者は今月1日現在820人いて、去年より27人多いということです。

最高齢者は、男性が99歳、女性が103歳です。

箕輪町では、年内に88歳、90歳、95歳、100歳以上になる高齢者52人に祝いの品を渡す予定です。

-

ボランティア 受け入れ訓練

伊那市で災害が発生した際、全国から訪れるボランティアを取りまとめる「災害ボランティアセンター」の受け入れ訓練が12日、伊那市の西箕輪公民館で行われました。

この日は市社協や市の職員、地域住民などおよそ50人が参加しました。

災害ボランティアセンターは、全国から訪れたボランティアと、被災地のニーズとを結びつけ、適した場所に適度な人数のボランティアを派遣するための場所です。

スタッフは、センターを訪れたボランティアの手続きをした後、注意点や活動内容を説明します。

社協、行政、住民が合同で訓練を行うのは今回が初めてです。

伊那市社協の矢澤秀樹さんは「訓練を通じて、社協、行政、住民が協力してやっていける体制をつくっていきたい」と話していました。

センター設置の第1候補は社協のある福祉まちづくりセンターですが、施設の耐震化などが整っていないことから、今回、第2候補の西箕輪公民館で訓練が行われました。 -

民間病院ベッド数調査へ

長野県や医師会、市町村などでつくる上伊那医療圏地域医療構想調整会議は団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、民間病院の病床数についてアンケート調査を実施します。

2日は伊那市内で会議がひらかれ上伊那の病院のベッド数の見込みなどが報告されました。

上伊那の公立病院も含めた病床数は2015年度・1186床あり、手術直後の急性期用が764床で長期的な慢性期用は210床、回復期用は80床でした。

6年後の2023年度には急性期用が521床、慢性期用が317床、回復期用が259床となる見込みです。

調整会議では団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて効率的な連携を図っていこうと民間病院の病床数について、今年度アンケート調査を行います。

対象は入院ができる上伊那の民間病院で、伊那市の仁愛病院と田中病院、駒ケ根市の前澤病院、箕輪町の上伊那医療生協病院の4か所です。

来月、アンケート調査を行い、年内にとりまとめ、協議を行うとしています。

-

アオギリ2世の前で黙祷

伊那市山寺の高尾公園に植えられた、広島の原爆投下に耐えたアオギリの2世の前で7日、伊那中央ロータリークラブのメンバーが黙祷を捧げました。

この日は、クラブのメンバーおよそ15人が黙祷を捧げました。

アオギリの木は、昭和20年の広島への原爆投下の時に、樹皮の半分が焼けてえぐられたものの、現在も枯れることなく成長し続けています。

高尾公園にあるのは原爆に耐えたそのアオギリの2世にあたる木で、平和を願って全国各地に苗分けされたものです。

唐澤稔会長は「今年は国内で大きな災害があった。平和を願うとともに、被災者のみなさんの冥福を祈りましょう」とメンバーに呼びかけていました。 -

社会福祉貢献で表彰

地域での助け合い意識を高める伊那市社会福祉大会が20日伊那市の伊那文化会館で開かれ社会福祉に貢献した14の個人と団体が表彰されました。

表彰者のうち大会には9の個人と団体が出席しました。

表彰されたのは上の原の酒井君江さん。

山寺の湯沢文象さん。東春近社会福祉協議会。

南福地送迎ボランティアの会。美篶の雨宮邦子さん。

ボランティアグループ熱田。荒井線路東高齢者クラブ。

下新山さくらの会。日影ボランティアグループ友善会です。

受彰者を代表して湯沢さんは「福祉のネットワークのおかけで活動することができた。このネットワークをさらに細かく強いものにしていきたい」とあいさつしました。

大会は住民同士の支え合いについて理解を深めようと伊那市社会福祉協議会が開いたもので会場には150人が集まりました。

-

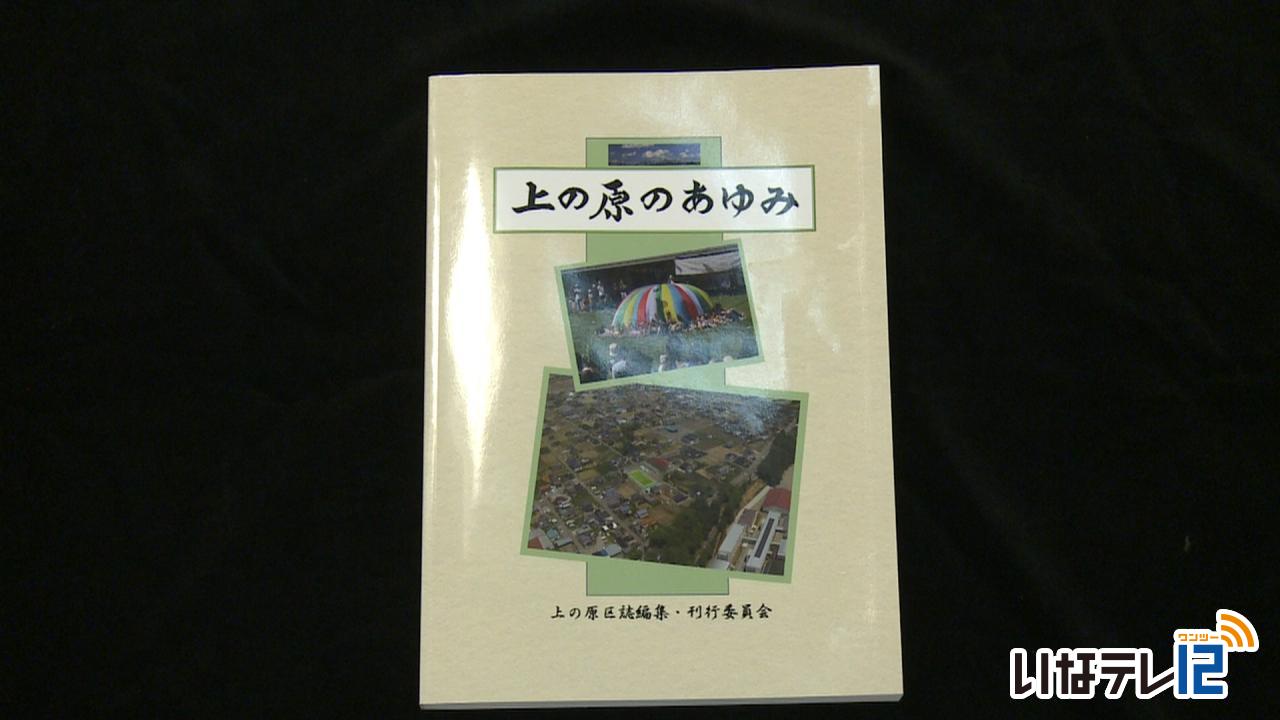

5年かけ上の原区誌完成

伊那市の上の原区が区発足20周年を記念し編纂に取り組んできた区誌「上の原のあゆみ」が完成しました。

15日は上の原公民館で区の役員や編集委員など40人が出席し記念式典が行われました。

区誌の制作は平成25年から始まり編集委員や歴代の区の役員など30人が発刊に携わってきました。

完成した区誌「上の原のあゆみ」は189ページのカラー印刷で、資料集めや構成は委員が行いました。

上の原の地形の成り立ちや陸軍伊那飛行場の遺構、農業用水確保の歴史などを紹介する全8章となっています。

上の原区では区誌を1000部作り、区内の全ての住宅およそ650戸に配付する事にしています。

また、発刊した区誌を用いた学習会も今後開く予定です。

-

仁愛病院 新外来・病棟上棟式

伊那市西町の仁愛病院で新たに建設が進められている外来・病棟の上棟式が15日行われました。

上棟式には病院や工事関係者などおよそ30人が出席し、神事が行われました。

式では仁愛病院の小松大介理事長が木槌で柱をたたき、竣工後も建物が無事であることを願いました。

新たな外来・病棟は鉄筋コンクリートの4階建てで、延べ床面積はおよそ4千平方メートルです。

1階は外来や検査室、2階は手術室、3階と4階は病室などが設置される予定です。

上棟式の後、福投げが行われ地域の人達などおよそ80人余りが集まりました。

仁愛病院の小松理事長は、「利用する人が満足できるよう心掛け、困ったときに使いやすい病院にしていきたいです」と話していました。

仁愛病院の新しい外来・病棟は11月に完成する予定です。

-

県内初 社会福祉法人連絡会議

伊那市内の社会福祉法人が、連携して情報を共有し、より広域的な課題に対応していこうと3日、県内初の社会福祉法人連絡会議が発足しました。

この日は初めての会議が伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

連絡会議には市内の高齢者福祉施設や保育園、児童養護施設などの運営団体となっている社会福祉法人8団体から14人が参加しました。

初めての会議では、連携のあり方についてそれぞれ意見を出し合いました。

このうち、下校後に行き場のない子ども達の居場所として高齢者福祉施設などを開放してはどうかとの提案について、「子ども達が寄って勉強をしたり実習をしたりするぐらいなら対応できるが、型をつくってしまうとマンパワーが足りない」「怪我をしたときに誰が責任をとるのかなど難しい問題がある」などと各施設の担当者が意見を出し合っていました。

社会福祉法人法の改正で、地域福祉の広域化を進めていくことが求められるようになり、情報の共有や人材育成で互いに協力しようと市社協が市内の団体に提案したものです。

三井真理子事務局長は「連携をすることで情報を共有して、さらにそれぞれの業務を充実させられるような組織になっていけばうれしい」と話していました。

長野県によると、市町村単位で福祉法人の連絡組織が発足するのは県内では初めてのことだということです。 -

小児リハビリテーション施設完成

伊那中央病院の本館1階に、小児リハビリテーション施設が6月22日に完成しました。

小児リハビリテーションは、理学療法や作業療法などのリハビリにより運動面や行動面の発達を促す他、保護者や子どもに対しカウンセリングを行う施設です。

北棟の完成により空きスペースとなっていた本館1階に設けられました。

大小2つのプレイルームをはじめ、リハビリ室6室があります。

総事業費は、2,500万円です。

伊那中央病院では、年間延べ400人ほどの子どもが施設を利用しているということで、「保育園や小学校と連携をとりながら、引き続き支援していきたい」としています。 -

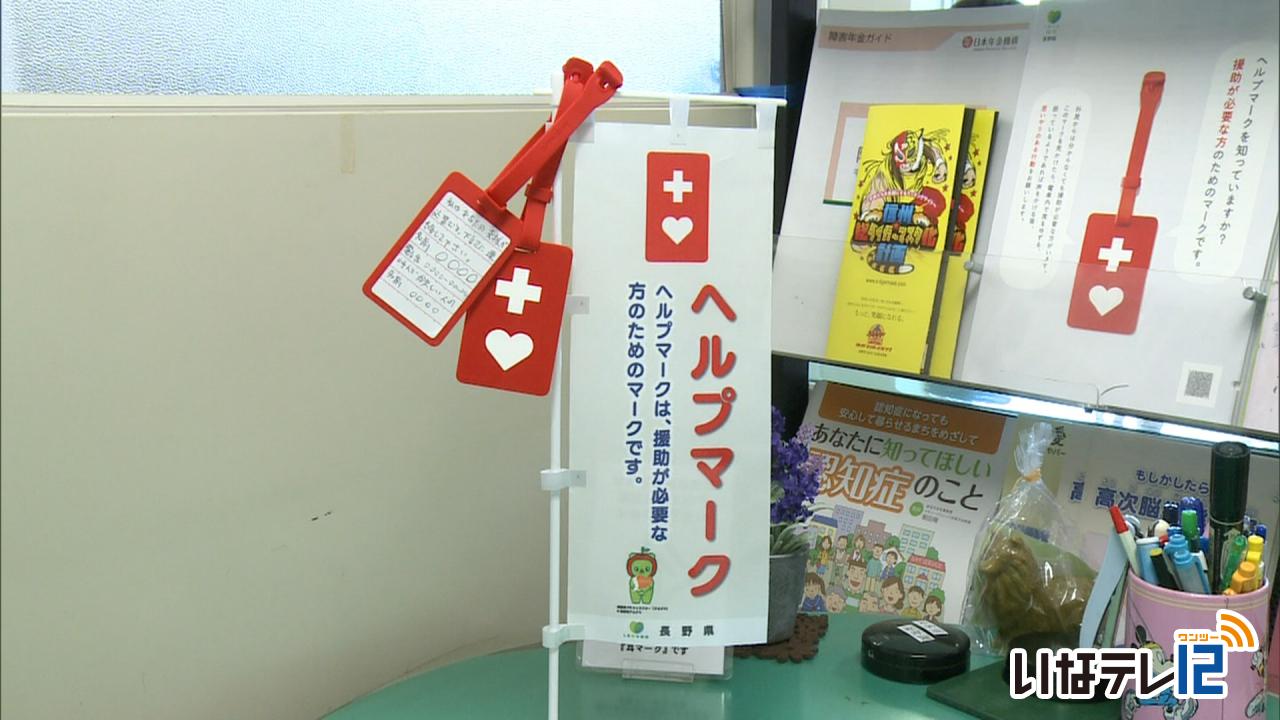

ヘルプマーク配布始まる

長野県は、優先席の優遇や多目的トイレの利用など、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」の配布を、2日から始めました。

ヘルプマークは、縦8.5センチ、横5センチで、2日から各市町村の福祉担当窓口で配布が始まりました。

ヘルプマークは、人工関節を使用している人や妊娠初期など、外見からは分からなくても配慮を必要としている人が援助を受けやすくするためのものです。

さらに付属のシールを貼れば、どんな援助を必要としているかを知らせることができます。

平成24年に東京都が初めて導入し、今年5月末までに23都道府県に広がっています。

今年度中に、長野県を含めて新たに9県が導入予定だということです。

配布は、各市町村の福祉担当窓口で行っています。 -

歯科医師会がアンサンブルで健診

上伊那歯科医師会のメンバーは伊那市西箕輪の知的障がい者就労支援施設アンサンブル伊那を20日訪れ利用者の歯科健診を行いました。

伊那市と南箕輪村の歯科医師3人がアンサンブル伊那を訪れ、利用者の歯科健診を行いました。

上伊那歯科医師会の地域保健部は障がい者の口腔機能の維持・向上をサポートし、自立支援につなげようと2007年から毎年アンサンブル伊那での歯科健診を行っています。

この日は18歳から40代までの利用者90人に対して、虫歯はないか、歯茎が腫れていないかなどをチェックしました。

自分自身で口の中のケアをしづらい利用者もいるという事で、アンサンブル伊那では「普段目が行き届かない部分を見てもらえるので助かっています」と話していました。 -

歯科医師会が障がい者の歯科健診

上伊那歯科医師会のメンバーは伊那市西箕輪の知的障がい者就労支援施設アンサンブル伊那を20日訪れ利用者の歯科健診を行いました。

伊那市と南箕輪村の歯科医師3人がアンサンブル伊那を訪れ、利用者の歯科健診を行いました。

上伊那歯科医師会の地域保健部は障がい者の口腔機能の維持・向上をサポートし、自立支援につなげようと2007年から毎年アンサンブル伊那での歯科健診を行っています。

きょうは18歳から40代までの利用者90人に対して、虫歯はないか、歯茎が腫れていないかなどをチェックしました。

自分自身で口の中のケアをしずらい利用者もいるという事で、アンサンブル伊那では「普段目が行き届かない部分を見てもらえるので助かっています」と話していました。 -

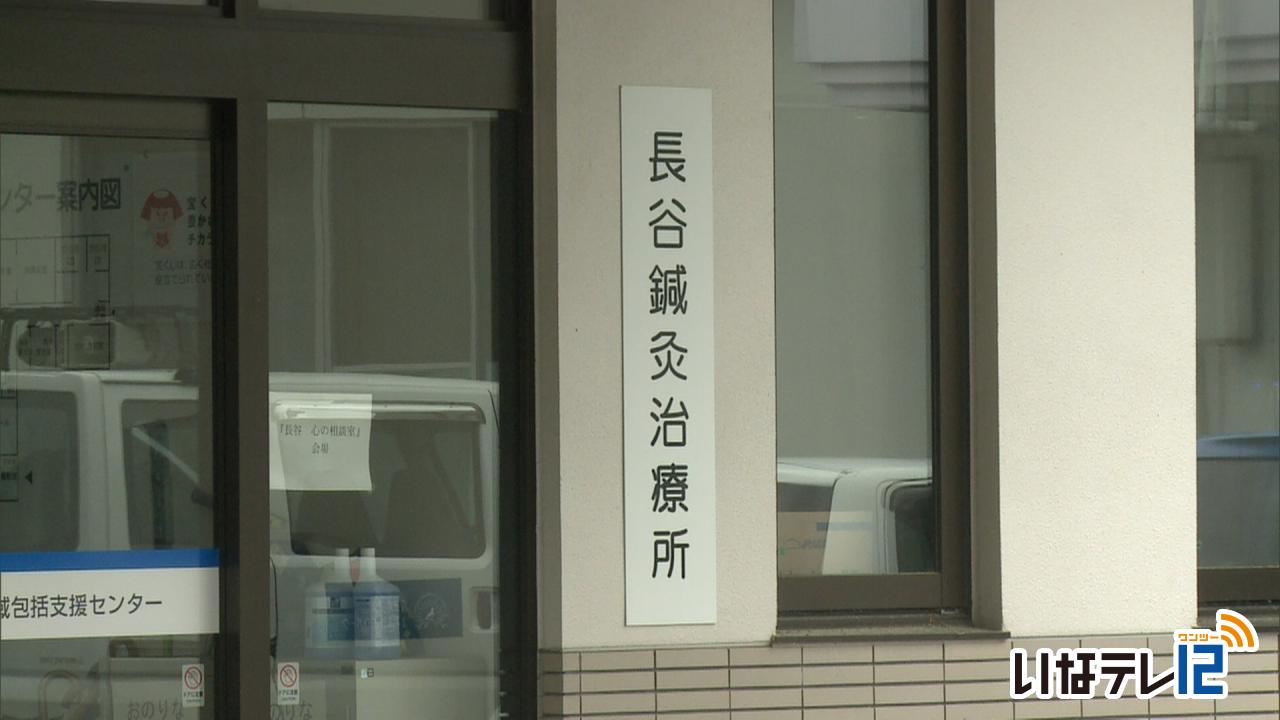

長谷鍼灸治療所 閉所検討へ

伊那市は長谷鍼灸治療所を閉所する方向で検討を進めています。

これは15日開かれた市議会6月定例会で白鳥孝市長が議員の質問に対し答えたものです。

白鳥市長は「最終決定ではない」としながらも「閉所の方向で動きたい」と答えていました。

長谷鍼灸治療所は平成16年に旧長谷村が村営で開所し、合併後も市営として運営してきました。

伊那市では毎年赤字が続いている事や、市内に同様な鍼灸所が20業者ある事などから閉所の検討を進めています。

平成29年度の利用者数は1,331人で、収支は470万円の赤字でした。

伊那市では、次回開かれる長谷地域協議会で意見を聴き、検討を進めたいとしています。

-

伸和コントロールズ たかずやの里応援チャリティコンサート

伊那市高遠町上山田に長野事業所がある伸和コントロールズ株式会社は、東春近の児童養護施設たかずやの里を応援するチャリティコンサートを、2日に信州高遠美術館で行いました。

地域貢献の一環として、しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りに合わせてコンサートを毎年行っています。

今回は児童養護施設たかずやの里を応援するためコンサートの売り上げの全額を寄付する事にしました。

会場には募金箱も設置されました。

コンサートでは、東京を拠点に全国で活動するプロの音楽家7人が、クラシックなどを演奏しました。

伸和コントロールズは、毎年たかずやの里に寄付を行っているという事で「コンサートを通してより多くの人たちに施設を知ってもらいたい」と話していました。

500円で販売された約140人分のチケット代と募金は、6月末までにたかずやの里へ届けられるという事です。

22/(月)