-

伊那市の境区応急手当普及員会が初の体験型講習会

火傷や骨折など大けがをした際の応急手当の方法を指導している伊那市境区の応急手当普及員会は、災害時に備え地域住民を対象にした体験型講習会を14日に初めて開きました。 境区の組長58人と区の役員が参加し、骨折した際の固定方法や止血方法など応急手当ての講習を受けました。 去年9月に発足した「境区応急手当普及員会」が初めて企画したものです。 これまで上伊那広域消防本部の応急手当普及員として個別に活動してきましたが、今回初めて区の組長を対象にした講習会を企画しました。 講習会は地域のリーダーに正しい状況判断能力や対応力を身につけてもらい災害に備えようと開かれました。 この他、正しく情報を伝えるための伝言ゲームなども行いました。 境区には507世帯約2千人が暮らしているという事です。 普及員会では、今後、全ての区民が参加できるよう、組ごとに普通救命講習会などを開いていく計画です。

-

福祉施設でボランティアコンサート

松本市出身のシンガーソングライター葦木美咲さんのコンサートが7日、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で開かれました。 葦木さんは1985年生まれの30歳で県内を中心に活動しています。 複合福祉施設みぶの里利用者の家族からの紹介によりボランティアでコンサートを開きました。 コンサートでは下諏訪町木遣保存会会員作詞で葦木さん作曲の「御柱」を披露し会場は一体感に包まれていました。 みぶの里には利用者と一般およそ100人が集まり葦木さんの歌を楽しんでいました。

-

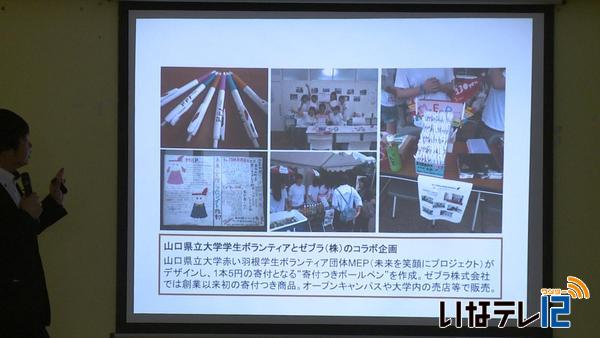

企業活動を募金に還元する仕組みづくり考える

伊那市社会福祉協議会は企業活動と社会貢献を結びつけ、企業の利益の一部を赤い羽根共同募金に還元する取り組みを始めます。 企業が利益の一部を赤い羽根共同募金に寄付するとともにそれを売上アップにつなげようというセミナーが11日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 セミナーは赤い羽根共同募金の業務委託を受けている伊那市社会福祉協議会が開いたものです。 講師は社会貢献と企業の売上アップの相乗効果について研究している地域福祉ファンドレイジングネットワーク代表理事の久津摩和弘さんが務めました。 久津摩さんは文具メーカーのゼブラ株式会社と大学のボランティアグループの共同企画を例にあげ「1本買うと5円の寄付となるボールペンを大学内で販売した。購入者はボールペンを買うことで社会貢献ができメーカーも販売により社会貢献ができる。また福祉事業者はそれを活用資金にあてることができるので相乗効果につながる。」と話していました。 セミナーには民間企業や福祉関係者などおよそ20人が集まり、講師の話しを熱心に聞いていました。 セミナーを開いた伊那市社協では企業活動を赤い羽根共同募金に還元する仕組みづくりに取り組みたいとしています。

-

シニア世代活躍支援 マッチングイベント

活動の場を求めるシニア世代と受け皿となる地域の団体が参加する地域づくり出会いの広場が12日伊那市で開かれました。 地域づくり出会いの広場は、長野県長寿社会開発センター伊那支部などが初めて開きました。 活動の場を求めるシニア世代は、150人、その受け皿となる団体や企業は上伊那を中心に県内各地から33にのぼりました。 おおむね60歳以上のシニア世代がボランティア活動などで積極的に社会参加できるよう、希望する人とその活動を求める人のマッチングをはかろうというものです。 参加したシニア世代の人たちは、積極的にそれぞれのブースをまわり活動内容などを聞いていました。 各団体のプレゼンテーションでは、「野菜づくりの好きな人を求めています。」「子どもが好きな人を求めています。」などとそれぞれが必要とする人物像を紹介しました。 主催者は、「シニア世代が社会参加するにあたり、情報が少なくうまく機能していない。何かを始めたいと考えている人のきっかけづくりにしてほしい。」と期待していました。

-

県がインフルエンザ警報発令

長野県は先週1週間の1医療機関あたりのインフルエンザ患者数が30人を超えたことから10日、インフルエンザ警報を発令しました。 上伊那地域でも30人を超え警報レベルとなっています。 県によりますと今月1日から7日にかけて県内87か所で2941人の患者が確認され1医療機関あたりの患者数が33.8人となったことから警報を発令しました。上伊那地域でも1医療機関あたり31.25人で警報レベルを超えました。 上伊那地域ではすでに複数の学校などで学級、学年閉鎖がおこなわれています。 県では在宅療養中に家族の間で感染すると流行が職場や地域全体に拡大することが予想されるとしてこまめな手洗いや早めの医療機関への受診を呼びかけています。

-

伊那市地区・地域社協 研修会

地区・地域社会福祉協議会の役員を対象にした研修会が2日伊那市役所で開かれ、地域社協の活動が報告されました。 研修会は、地域福祉活動の必要性を理解してもらおうと、伊那市社会福祉協議会が開いたものです。 この日は2つの地区の代表者が活動の報告をしました。 このうち、美篶笠原地区地域社協の桜井準会長は、平成26年から取り組んでいる「あったかご近所ネット」について話しました。 あったかご近所ネットは、日常生活で手助けを必要としている人に代わって近所の住民がボランティアを行うもので、笠原地区では「雪かき」をテーマに活動してきました。 課題として、1軒の家の敷地面積が広く人の力では手が行き渡らないことや、ボランティアが日中は仕事に行っていることなどが挙げられました。 取り組みの中で、除雪範囲を決めたり、区のトラクター組合に協力を依頼するなどして課題解決に至ったということです。 区内には、去年12月1日現在108世帯が暮らしていて、このうち36世帯が高齢者で齢化率は42.7%となっています。 桜井会長は「小さなことでも1つ1つ丁寧に対応し、住みよい地域づくりに貢献できるよう今後も続けていきたい」と話していました。

-

ゆめわーくと高齢者「新年お茶会」

伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センター「ゆめわーく」と地域の高齢者クラブのメンバーが煎茶を楽しむ「新年お茶会」が29日、福祉まちづくりセンターで開かれました。 煎茶道方円流長野県支部伊那地区日影教室に通うメンバー11人が、お茶を用意しました。 このお茶会は20年以上続いている伝統の行事です。 用意されたお茶は「大福茶(おおふくちゃ)」と呼ばれるもので、梅・結び昆布が入った湯呑に焙じた番茶を注ぎます。 新年を祝うお茶で、飲むと無病息災でいられるということです。 お茶会には、障害者社会就労センターゆめわーくの利用者と、地元の山寺白山クラブの高齢者が参加し、それぞれ、茶菓子と一緒にお茶を楽しんでいました。 方円流日影教室では、「年の始まりのおもてなし。皆さんに喜んでいただけたら嬉しい」と話していました。

-

この冬初 全県にインフルエンザ注意報

長野県は27日全県にインフルエンザ注意報を発令しました。 県では今月18日から24日にかけて1医療機関あたりの患者数が12.67人となり、基準となる10人を上回ったことからインフルエンザ注意報を発令しました。 伊那保健福祉事務管内でも13.88人で基準を上回っています。 県では対策として手洗いをこまめに行い、人ごみへの外出を控えるようにするほか、具合が悪ければ早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。

-

上伊那医療体制維持に向け公立3病院連携必要

伊那市の白鳥孝市長は20日開かれた定例記者会見で上伊那の医療体制の維持に向け、「公立3病院が連携していかないと堅持できない」との考えを改めて示しました。 伊那中央病院、昭和伊南総合病院、町立辰野病院の経営の一本化について白鳥市長は「財政面などで課題があると」答えました。 しかし、上伊那全体の医療体制の維持に向けては、相手があることとしたうえで、「産婦人科や小児科など医師確保が難しい診療科では、公立3病院で医師の応援など連携が必要」と話していました。

-

翁長希羽ちゃんの渡米に目途 林麻希さんが報告

重い心臓病で移植手術が必要な沖縄県の翁長希羽ちゃんを助けるため箕輪町の林麻希さんらが取り組んでいた募金活動が、目標の3億2千万円に達しました。 6日は、林さんが箕輪町文化センターを訪れ、チャリティー教室の会場として場所を提供してもらったお礼と目標を達成したことを、唐澤義雄教育長らに報告しました。 希羽ちゃんは、心臓移植が必要な「拡張型心筋症」と診断され海外で手術を受ける必要があります。 渡航費などを含め3億2,000万円が必要で、沖縄を中心に募金活動が行われていました。 希羽ちゃんの両親と親交のある沖縄県出身の林さんは、上伊那でも支援の輪を広げようとチャリティーダンス教室を8回開いた他、上伊那の公共施設やドラッグストアーなどおよそ30か所に募金箱を設置しました。 林さんの呼びかけで集まったおよそ70万円の他、全国各地から寄せられた募金を合わせて3億5,500万円となり、渡米の目途がたったということです。 希羽ちゃんは、1月下旬にも渡米し、ドナーが見つかるのを待つということです。

-

㈱サーチ 伊那市社協に車椅子を寄贈

伊那市や箕輪町などでパチンコ店を経営している㈱サーチは、21日、社会貢献の一環で伊那市社会福祉協議会に車椅子1台を寄贈しました。 この日、㈱サーチの天野博夫参与が福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社協の伊藤隆会長に車椅子を贈りました。 ㈱サーチは伊那市で2店舗、箕輪町、南箕輪村でそれぞれ1店舗パチンコ店を経営しています。 アルミ缶を店や従業員の自宅から回収し、リサイクルで換金した約8万円で車いす1台を購入しました。 社会貢献活動として毎年行っていて今年で8年目になります。 車椅子は座面が広く、乗り降りがしやすいよう 肘掛けや足を置く部分が可動式になっています。 市社協では、この車椅子を長谷のデイサービスセンターで使う事にしていて伊藤会長は「地域の皆さんが安心して暮らせるように使わせて頂きます」と感謝していました。

-

特別初診料 値上げへ

伊那中央病院は、紹介状をもたずに受診する特別初診料を1,000円から2,000円に引きあげます。 25日開かれた伊那中央行政組合議会定例会で条例改正案が可決されました。 引きあげ時期は、来年4月を予定しています。 地域医療支援病院として、地域内の医療機関との役割の分担を進める目的です。 飯田市立病院も今年9月から2,000円に引きあげています。 伊那中央病院には、来年1月1日から内視鏡を使った高度な手術を行う消化器外科が設置されます。

-

小松実治さん ミツロウで作った来年の干支、申の置物贈る

伊那市御園で養蜂園を営む小松実治さんは、ミツロウで作った、来年の干支、申の置物を市内の障がい者社会就労センターの利用者に贈りました。 小松さんが伊那市の障がい者社会就労センターゆめわーくを訪れ、施設の利用者に置物をプレゼントしました。 置物は、蜜蜂の巣の成分、ミツロウを溶かして3種類の型に流し込み、4色のクレヨンで色づけして作ったものです。 全部で180個作り、ゆめわーくのほか、輪っこはうす・コスモスの家、さくらの家の利用者全員に贈りました。 ゆめわーくでは、蜜蜂の巣箱作りを受注していて、小松さんはそのお礼にと毎年干支の置物を贈っています。 現在83歳の小松さんは来年年男だという事で、「嫌な事やわざわいが去る年にしたい」と話していました。 干支の置物は市役所や伊那市駅前交番などにも届けたという事です。

-

米倉颯音さんがたかずやの里に歌のプレゼント

伊那市東春近の児童養護施設たかずやの里で19日クリスマス会が開かれ、 伊那市在住の歌手米倉颯音(はやと)さんが子どもたちに歌をプレゼントしました。 19日は米倉さんがたかずやの里を訪れ、アニメソングや歌謡曲など7曲を披露しました。 富県出身の米倉さんは、地元の施設などで歌を披露していて、今回は子ども達に楽しんでもらおうと初めてたかずやの里で歌のプレゼントをしました。 子ども達は、歌に合わせて手拍子をしたり、口ずさんだりしていました。

-

上伊那地域包括医療協議会 机上訓練

上伊那医師会や消防、市町村などで作る上伊那地域包括医療協議会は、大規模災害を想定した訓練を6日伊那市の上伊那広域消防本部で行いました。 訓練は、上伊那地域に震度6強の地震が発生したとの想定で行われました。 上伊那医師会長を本部長とする上伊那地域災害医療本部が設置されました。 訓練では災害現場や避難所、病院などの持ち場に別れ、負傷者を搬送します。 災害発生時の連携体制の整備・促進を図るため行われていて、上伊那地域の病院や消防、市町村、警察などが参加しました。 上伊那地域包括医療協議会では、大規模災害時の医療救護 マニュアルを平成25年に策定していて、今回はそのマニュアルに基づいて訓練が行われました。 本部では、病院や避難所と連絡を取りながら、搬送の指示をだしていました。 協議会では、今回の反省をもとにマニュアルの改善を行っていくとしています。

-

長野中南信いずみ会が南箕輪村に車いす寄付

住宅設備の総合商社株式会社小泉中部の取引企業などでつくる長野中南信いずみ会は17日、南箕輪村に車椅子を寄付しました。 17日はいずみ会の西村徹二会長ら役員5人が南箕輪村役場を訪れました。 長野中南信いずみ会は山梨県にある㈱小泉中部取引業者でつくるもので、中南信地域の水道関連会社76社が参加しています。 地域に貢献しようと、去年から車椅子を寄付していて、今年は安曇野市、茅野市、南箕輪村に贈りました。 車椅子はアルミ製で、6万円相当のものです。 西村会長は、「地域密着の方針のもと、これからも続けていきたい」と話していました。 唐木村長は、「車椅子はいくつあってもたりない。村としてもうれしい」と感謝していました。

-

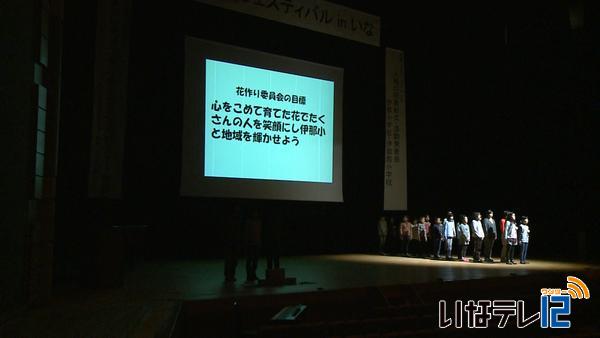

人権フェスティバルinいな

人権フェスティバルinいなが6日伊那市の伊那文化会館で行われました。 この催しは、伊那市と伊那市教育委員会が、人権について考える機会にしてもらおうと行ったものです。 今年度「人権の花」運動に取り組んだ伊那小学校と伊那西小学校の児童に感謝状が贈られました。 人権の花運動は、花を育てることで思いやりの心を育んでもらおうというものです。 人権擁護委員や法務局などでつくる伊那地域人権啓発ネットワーク協議会が伊那小と伊那西小に花の種を贈りました。 伊那小学校の花づくり委員会は、プランターに植えた花を地域の公民館に配布しました。 伊那西小学校では、3年生が学校のロータリーや近くの土手に花を植え、育てました。 児童は、「地域の人が花をきれいだと言ってくれて、育てて良かったと思いました」と発表していました。 このほかに、アイヌ人として差別を受けながらも飯田線の開通工事に尽力した川村カネトの人生をテーマにした合唱劇も披露されました。

-

伊那市 訪問・通所介護サービスH29年度から新事業に移行

伊那市は、日常生活で支援が必要とされる人に対する介護サービスを、再来年度から市独自の内容に移行する方針を、15日に示しました。 この日、伊那市役所で開かれた市議会社会委員会協議会で報告されたものです。 報告によりますと、現在日常生活で支援が必要とされている人に対する訪問介護と通所介護のサービスを、再来年度から、利用者に合わせた市独自の内容に移行するということです。 現在、訪問・通所介護サービス、は全国一律で利用料や時間などが決められていますが、国の方針に基づいて平成29年4月までに自治体毎に決めるとしています。 伊那市によりますと、サービスを行う側の資格制限を緩和することで、住民主体による支援など、多様なサービスの利用促進に繋げたいとしています。 料金単価などの決定は、来年度の給付実績を見て決めるということです。

-

伊那市理容組合が保育園に図鑑寄贈

伊那市理容組合は市内7つの保育園に生き物や宇宙について分かりやすく書いた図鑑を寄贈しました。 7日は伊那市理容組合の組合員4人が伊那市の竜東保育園を訪れ園児に図鑑を贈りました。 これは組合の地域貢献事業として行われたもので、組合に加盟している54件から集めた歳末募金およそ4万円で購入したものです。 内容は魚に関するもののほか、宇宙、鳥の3冊です。 園児たちはうれしそうに図鑑を見たり内容について質問したりしていました。 組合青年部長の丸山明彦さんは「新しい図鑑を見ることで子どもたちにいろんなことに興味を持ってもらいたい。」と話していました。

-

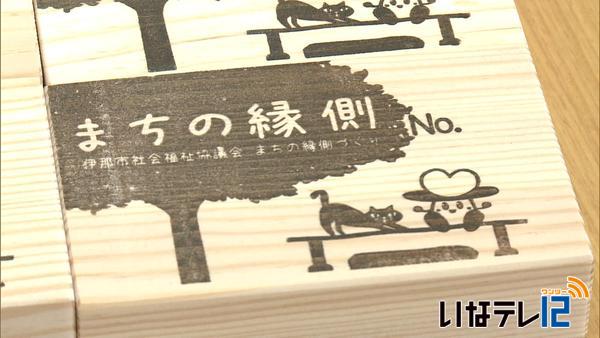

伊那市社協が進める「まちの縁側」事業 登録順調

伊那市社会福祉協議会が進める少人数が日常的に集う場「まちの縁側」が、順調にその数を増やしています。 3日は、伊那市のふれあい~なで登録された縁側に贈るための「看板」づくりが行われていました。 看板は、ますみヶ丘で間伐したアカマツから作られたもので、一つ一つ丁寧に、スタンプを押していました。 伊那市社協では、今年7月から、「まちの縁側」づくり事業に取り組んでいます。 日常的に人が集まる場所を認定することで、すでにある自然に生まれた住民同士のつながりを評価するとともに、日常的なコミュニティを再構築しようというものです。 これまでに個人の庭や離れ、商店の店先など15か所が登録されていて、順調に数を伸ばしています。 取り組みに呼応して、伊那市の中心市街地では、多くの商店が「まちの縁側」に登録しようという動きが出ています。 すでに縁側に登録している店の他に、伊那まちの再生やるじゃん会が中心となり、20店舗ほどに声がかけられています。 伊那市社協ではまず100か所の登録を目指したいとしています。 公民館、学校、自宅、神社の森、お店の中など、あらゆる場所が縁側の候補になるとしています。 問い合わせ 伊那市社協 電話73-2541

-

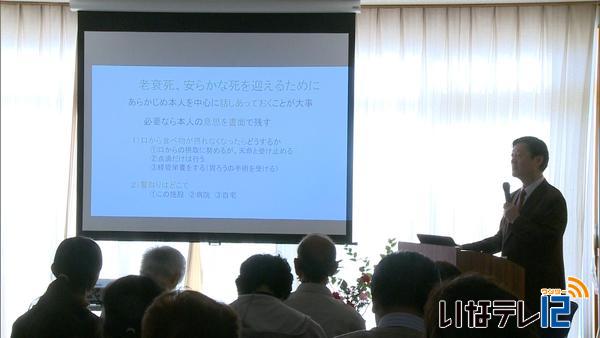

さくらの里で医師が看取りについての講演会

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里で、嘱託医で北原内科医院の北原敏久院長が「特別養護老人ホームの看取り」と題して21日に講演しました。 講演会には利用者の家族などおよそ40人が参加しました。 北原院長は、さくらの里の嘱託医として利用者の回診などを行っています。 さくらの里では医師が回復不可能と判断した場合、本人あるいは家族に説明し、看取りの場所や延命治療を受けるかどうかを確認しています。 延命治療は本人ではなく家族の希望で行うことがほとんどだということです。 北原院長は「食事ができなくなったときに延命治療を受けるかどうか、看取りはどこを希望するかを、あらかじめ本人を中心に家族で話し合うことが大事。必要なら書面で残しておくとよい」と話していました。

-

ケアマネジャーとリハビリ専門職との意見交換会

介護サービスのプランを建てるケアマネジャーと理学療法士などリハビリ専門職との意見交換会が11日伊那市役所で開かれました。 市内のケアマネジャーとリハビリ専門職およそ80人が参加し、グループごと意見交換をしました。 伊那市は市内のケアマネジャーを対象に毎月連絡会を開いていて、今回は地域包括ケアシステムの構築に向け、ほかの職種との連携を深めようと行われました。 ケアマネジャーの「認知症の人のリハビリはどうしたらいいか」といった問いに対し、理学療法士からは「その人が過去に好きだったことを一緒にやるとよい。良くしようとするのではなく、寄り添う気持ちで行うことが大事です」と話していました。

-

成年後見制度を「講談」でわかりやすく

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になってしまった人をサポートする成年後見制度についてわかりやすく紹介するセミナーが、19日、伊那文化会館で開かれました。 セミナーは、伊那市社会福祉協議会と上伊那成年後見センターが開きました。 広く一般にも制度について知ってもらおうと、講談師の神田 織音(おりね)さんが、成年後見制度について講談しました。 講談では、知的障害のあるよしこさんと、よしこさんの近くに住む兄、アメリカに住む弟の3人の間に起きた金銭トラブルを紹介しました。 よしこさんの貯金が急に減っていることを聞いた弟が急きょ帰国すると、兄が、よしこさんの貯金を勝手におろして借金の返済に使っていることがわかり、トラブルをなくすために成年後見制度を利用するというストーリーです。 認知症や、障害者の貯金を勝手に使うことは虐待にあたることや、判断能力に応じて利用する制度が選べることなどが紹介されていました。 伊那市社協の伊藤隆会長は、「制度を必要とする人々にとって安心して生活できる地域にしていきたい」と話していました。 なお、上伊那では、郡内8市町村からの委託を受け、平成23年度に上伊那成年後見センターが設立されました。 センターの受任件数は、平成23年度は6件だったものが、27年度では46件と、年々増加しているということです。

-

箕輪町社協に車イス寄贈

公益社団法人「小さな親切」運動上伊那支部はその活動の一環で9日、箕輪町社会福祉協議会に車イスを寄贈しました。 9日は小さな親切運動上伊那支部の山田益支部長が箕輪町のデイサービスセンターゆとり荘を訪れ車イス1台を贈りました。 車イスは軽量で折りたたみ式になっていることから車の積み下ろしも楽にできるタイプとなっています。 小さな親切運動は昭和38年からはじまり作文コンクールや青少年育成事業など、「できる親切をみんなでしよう」をスローガンに活動する全国組織です。 上伊那支部には72の事業所が加盟していて福祉施設へ車イスを贈る活動などを行っています。 車イスを受け取った町社協の平井克則会長は「大変ありがたく思います。有効に活用させていただきます。」と感謝していました。

-

郷土食を味わいながら交流

地域住民が郷土食を味わいながら交流する南福地ふれあいの会が8日伊那市富県の南福地公民館で開かれました。 ふれあいの会は南福地社会福祉協議会が開いたもので公民館にはお年寄りから子どもまでおよそ70人が集まりました。 子どもたちに、ふるさとの味を知ってもらおうと10年以上続いている行事です。 会では地元で採れた米を使った五平餅がつくられ集まった子どもたちが、おいしそうにほおばっていました。 また地元のそば打ち名人による打ちたてのそばも振舞われました。 南福地社協の宮下知夫会長は、「今は家庭で五平餅を食べる機会も少なくなってきている。子どもたちに郷土食の味を知ってもらいたい。」と話していました。

-

箕輪町の福祉施設合同音楽会

箕輪町内の福祉施設合同の音楽会が10日、町文化センターで開かれました。 音楽会には、町内にあるデイサービスやデイケアなど、8つの事業所からおよそ170人が参加しました。 町内の福祉施設でつくる箕輪町福祉施設事業所連絡会が、利用者や職員同士の交流の場を設けようと開いたもので、隔年で行われています。 利用者が輪になり、童謡や歌謡曲などを披露しました。 中には小道具を使ったり、手話を交えて発表する施設もありました。 連絡会では、「利用者や職員が顔を合わせ、楽しめる場を作っていきたい」と話していました。

-

上伊那で働く外国人を対象に救命救急講習

大規模災害や緊急時に備えて、上伊那で働く外国人を対象にした心肺蘇生法などの講習会が1日、伊那市の上伊那広域消防本部で開かれました。 これは、大規模災害時や緊急時に災害弱者となりやすい外国人に防災意識をもってもらい、救命処置の方法を知ってもらおうと伊那青年会議所が初めて開いたものです。 ブラジルやフィリピン、中国などから来て上伊那で働いている外国人16人が参加し、伊那消防署の署員が講師を務めました。 胸骨圧迫では、両手を重ねて胸の間に置き、1分間に100回のテンポで深く押し込みます。 伊那青年会議所では、いざという時に助けてくれる仲間を作り、外国人も安心して暮らせる地域を作っていきたいと話していました。

-

統合の高遠保育園 移転新築へ

来年4月に計画されている伊那市の高遠第1保育園と第4保育園の統合で、伊那市は新しい園舎を建設する方針を昨夜開かれた審議会で示しました。 29日夜市役所で開かれた審議会に伊那市は、後期保育園整備計画の素案を提出しました。 高遠保育園については、当面は、第1保育園を必要最低限の改修で対応しますが、新しい園舎の用地の選定確保と既存施設の後利用の検討を同時に進めながら移転新築するとの方針を示しました。 当初は、第1保育園の園舎を改修し周辺環境を整備して、引き続き今の施設を利用することを中心に地元と協議を進めてきましたが、地域住民からは、園舎移転新築を望む声が多く寄せられていました。 伊那市は、新築時期については未定としています。 白鳥孝市長は、「子育てにはこれまで以上に力を入れて、成長した時にふるさとを思い戻ってくる循環を生み出していきたい」とあいさつしました。

-

体を動かす介護予防講演会

伊那市内の介護予防活動をさらに推進しようと、体操を取り入れた講演会が、29日、伊那市役所で開かれました。 講演会に先立ち、いきいきサポーターによる体操が行われました。 いきいきサポーターは、伊那市内の各地で、体操や運動を通して介護予防を推進しています。 今年3月には、しあわせ信州ご当地体操コンテストで1位となる優秀賞を受賞しています。 音楽に合わせて、参加者も一緒に隣の人の肩をたたくなどの体操を行いました。 そのあと、長野県健康づくり事業団の健康運動指導士 五十嵐 宏美さんが講演しました。 長野県では、平成25年度に、ずくだすガイドというガイドラインを作りました。 長野県の方言「ずく」を使って、日常生活よりも10分多く、体を動かすことを促すものです。 講演では、五十嵐さんの指導で、参加者も体を動かしました。 ひじから腋にかけて、やさしく何度かさすり、二の腕をつかむようにして往復すると、参加者からは首を回すのが楽になったとの声が上がっていました。 伊那市内には、9月1日現在、65歳以上の高齢者は2万255人いて、高齢化率は29%です。2年後の平成29年には、30%を超える見込みだということです。

-

上伊那地区賛助会 傾聴ボランティア伊那が発表

シニア大学伊那支部のOBなどでつくる「上伊那地区賛助会」の今年度の集いが27日、伊那市のいなっせで開かれました。 賛助会は、それぞれの趣味や生きがいを大切にしながら、社会貢献に繋げようと活動しています。 この日は17のグループのうち、4つのグループが日ごろの活動を発表しました。 福祉施設などで傾聴活動をしている「傾聴ボランティア伊那」は、認知症の症状の1つ“物とられ妄想”のやり取りを実際に披露しました。 「財布がない。誰かにとられたかもしれない」と騒ぐ姑に、嫁はどのような対応をしたらいいのかという内容を発表しました。 メンバーは「最初から指摘すると自分の事を否定されたと思ってしまう。まずはしっかり受け止めてあげることが大切」と話していました。 上伊那地区賛助会は、シニア大学のOBを中心におよそ300人が会員となって活動しています。

122/(木)