-

福祉の祭典 各種団体が集う

伊那市の福祉の祭典、第6回ふれあい広場が26日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

市内の各種団体やバザーの手伝いをするボランティアなど65団体が参加し、ステージ発表や作品の販売などを通して交流しました。

この日は、好天に恵まれ、昼ごろになると会場は多くの人たちで賑わっていました。

このうち、伊那手話サークルのブースでは、訪れた人達が自分の名前や簡単な挨拶を教わっていました。

サークルのメンバーからは、「手だけでなく、口もいっしょに動かす事。相手の表情を見ながら手話をすると、より気持ちが通じ合えるようになります」と、アドバイスしていました。

ステージでは、参加団体による歌や踊りの発表のほか、家電製品や旅行券などが当たる抽選会が行われ、会場は盛り上がっていました。

実行委員長の伊藤真次さんは、「多く人が交流する事で、福祉についてより身近に考えてもらうきっかけになれば」と話していました。 -

上伊那年金受給者協会が草刈りで社会貢献

地域の年金受給者らでつくる上伊那年金受給者協会は28日、伊那市の伊那中央病院周辺の草刈りを行いました。

この活動は、地域の人に喜んでもらおうと、年金受給者協会が行ったもので、会員およそ45人が集まりました。

参加者は、病院周辺の芝生や生垣などの雑草を手分けをして刈りました。

上伊那年金受給者協会の吉川大吉協会長は、「炎天下の中、高齢者が一生懸命作業に当たり、地域のために貢献ができてよかった」と話していました。 -

南箕輪村の「たけのこ園」一般公開

児童発達支援事業所として10月に開所予定の、南箕輪村の「たけのこ園」を広く知ってもらおうと一般公開が行われています。

22日、村内の保育園児などが見学に訪れ、遊具を並べて作ったコースを回りながらバランス感覚などを養う「サーキット遊び」を体験しました。

たけのこ園は、南箕輪村の西部保育園東に建設され、今年

10月に開所を予定しています。

言葉や社会性などの発達に支援が必要な子供とその保護者が一緒に通園する施設で、対象はおおむね2歳から小学校入学前までです。

たけのこ園では、遊びや生活を通して子供の発達支援を行い、保護者の相談にも応じます。

サーキット遊びは、開園後の毎日のプログラムに組み込まれていて、専門家や保育士が指導にあたります。

たけのこ園の一般公開は、9月4日、5日、19、20日にも行われ、時間は午前9時から午後5時半となっています。

また、8日には、子育てに関する講演会も予定されています。 -

若者参加のまちづくり拠点 来月オープン

不登校などの悩みを抱えた若者と地域を繋げる拠点施設、コミュニティ・カフェ・セジュールが9月16日、伊那市荒井の通り町にオープンします。

コミュニティ・カフェ・セジュールは通り町の空き店舗を改装してオープンするもので県の新しい公共の場づくりのためのモデル事業として1千万円の補助を受けています。

セジュールは悩みを抱えた若者を支援する上伊那子どもサポートセンターなど16団体で構成する若者参加のまちづくり協議会が運営するものです。

1階はケーキやドリンク類を提供するカフェで3人ほどのスタッフが対応します。

また絵画など作品が展示できるスペースも設けます。

2階は学習支援や地域の人たちとの交流スペースとして活用されます。

協議会の櫻井裕記会長と、事務局長の戸枝智子さんです。

櫻井会長は、元教諭で伊那弥生ヶ丘高校の校長などを務めました。

退職後に上伊那子どもサポートセンターで学習支援スタッフとして活動してきました。

戸枝さんは、上伊那子どもサポートセンター発足当初から10年間、事務局をまた協議会では事務局長を務めています。

協議会を構成する上伊那子どもサポートセンターでは毎年、年間40人前後の若者の支援にあたっていて、そのうちの半数が高校生、ほかは中学生や二十歳前後の若者だということです。

オープンにあたり協議会ではボランティアスタッフを募集しているほか、寄付も募っていて継続的な運営を目指すとしています。

問い合わせ76-7627 -

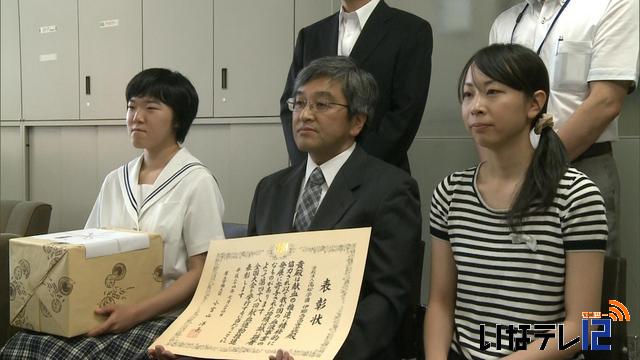

伊那西高が厚生大臣表彰

長年にわたり学校一丸となった献血への取り組みが評価され、伊那西高校に厚生大臣からの表彰状が10日伝達されました。

伊那保健福祉事務所で行われた伝達式には、出野憲司校長や保健委員長で3年生の伊東梓紗さんらが出席し、寺井直樹所長から表彰状や記念品を受け取りました。

伊那西高校は、開校以来約30年にわたり保健委員会の呼び掛けで、文化祭にあわせて生徒や保護者が献血を行っています。

昨年度までの3年間で164人が献血していて、毎回全校生徒の約1割が協力しているということです。

今回の平成24年度厚生労働大臣表彰は、全国で100件、そのうち高校は8件、県内では、伊那西高校が由一の受賞となりました。

寺井所長は、「若年層の献血が低下している中、学校をあげての協力は大変ありがたい」と感謝していました。

出野校長は、「少しでも貢献できたらという思い。今後も継続していきたい」とあいさつしました。

伊東さんも「できるだけ多くの生徒に参加してもらえるよう促していきたい」と話していました。 -

点字で災害支え合いマップ

伊那市社会福祉協議会と、点訳に取り組むボランティアサークルは、視覚障害者の災害時支えあいマップの作成に今回初めて取り組みます。

9日は、伊那市福祉町づくりセンターで災害マップ作成の1回目の会合が開かれました。

会合に参加したのは、伊那市山寺八幡町に住む視覚障害者の萩原 俊さん、佳代子さん夫妻、点訳ボランティアグループの六星会のメンバー、地元八幡町の関係者、市社協の職員です。

六星会が、視覚障害者に対しアンケートを行なったところ、防災マップの点訳版を作って欲しいとの声があがったことから、今回、市社協と点字防災マップの作成に乗り出しました。

9日は、地域で氾濫しやすい川や、どこに避難するのがよいのかなどを話し合いました。

話しあいの中で、大雨にしても地震にしても、状況が分からず外に出るのは危険だとして、隣組が声をかけるまで自宅で待機してもらうこと、自宅にいるかそれとも避難したかがわかるように、災害時には玄関に札を下げることなどが確認されていました。

9日話し合われた意見を参考に、六星会がマップの作成を始めます。

現在は、絵などを点字にする新たな技術が開発されていて、それを応用してマップを作ります。

萩原さんのほかに、点字の防災マップの作成を希望している視覚障害者は、現在市内に5世帯あるということで、六星会のメンバーや地元と協力しながら、それぞれにマップの作成を行います。

伊那市社会福祉協議会では、12月末までに6世帯それぞれの点字災害マップを完成させたいとしています。 -

公衆衛生専門学校 模擬患者実習成果発表

長野県公衆衛生専門学校の3年生は、模擬患者を通して実習した成果を、2日に発表しました。

2日は、3年生17人が、2月下旬から6月まで取り組んだ模擬患者実習の成果を発表しました。

この実習は、身内などの模擬患者に対して、口腔内の健康を保つため、検査や指導などをおこない、どのように改善したか、課題が残ったのであれば、どこに問題があったかなどをまとめ発表するものです。

会場には、1・2年生や保護者などが出席し発表を聞きました。

会では、「患者の意思を大切にした指導が大切だと分かった。患者の生活や考え方など情報収集をしっかりしなければならないと思った」などの発表がありました。

発表が終わった後は、会場から、工夫されている点などに対して意見が出されたほか、歯科医師や歯科衛生士からのアドバイスも送られていました。

長野県公衆衛生専門学校では、この実習を臨床の現場で生かしてもらいたいとしています。 -

伊那ロータリークラブ 被災地へユニフォーム

伊那ロータリークラブは、被災地支援として、福島県相馬市の小学生女子サッカーチームに、ユニフォームを送ります。

2日は、伊那ロータリークラブの例会が、伊那市内で開かれ、会員に、ユニフォームが披露されました。

伊那ロータリークラブは、昨年度から、被害の大きかった相馬市に支援金137万円を送るなどの支援を行っています。

松下正博会長らが、5月に相馬市を訪問したところ、相馬市の小学生の女子サッカーチーム「エステレーラ相馬」に加盟する20人のうち5人ほどが被災し、ユニフォームが流されてしまったことを聞きました。

ユニフォームがそろっていないと、公式試合ができないことから、ユニフォーム上下と、ソックス20人分・40万円相当を届けることにしました。

今回送るのはホーム用のユニフォームで松下会長ら、4人が、今月4日に相馬市に出向き贈呈する予定です。

なお、伊那ロータリークラブでは、アウェイ用のユニフォームも、秋ごろに送りたいとしています。 -

長谷社協が買い物支援へ

長谷地区社会福祉協議会は、ボランティア移送サービス事業として、これまでの通院に加え買い物の支援も行うことを決めました。

長谷社協は今年10月から高遠町のスーパー、ニシザワ高遠食彩館への送り迎えを実施します。

送迎サービスボランティアが長谷地区内の利用希望者宅まで軽乗用車で送り迎えをするもので、原則として、毎週水曜日、当初は1人につき月1回のサービスとしています。

対象は、概ね65歳以上の高齢者のみの世帯で、バスなど公共交通機関が利用できず乗り降りに介護を必要としない人としています。

伊那市の地区社協で買い物支援を実施するのは、西春近についで2例目となります。

長谷社協では、巡回バスに影響がでない範囲で、きめ細かい住民サービスを実施していきたいとしています。 -

上伊那医師会准看護学校実習室 安全祈願祭

上伊那医師会が運営する、伊那市狐島の准看護学院実習室の増設工事の安全祈願祭が24日行われました。

安全祈願祭には、関係者20人ほどが参加しました。

実習室の増設は、上伊那医師会が、上伊那地域医療再生計画の一環として、看護師不足の解消のため行うものです。

保健師助産師看護師法により准看護学校では、実習の際生徒4人につきベッド1床という基準がありますが、上伊那医師会付属准看護学院は40人に対し6床しかありませんでした。

新しい実習室は鉄骨平屋建てで、床面積は189平方メートル、基準を満たす10床のベッドを配置し、事業費は約6千万円で、全額が国の補助金でまかなわれます。

工事期間は11月30日までで、12月半ばからの使用を予定しています。

准看護学院への応募者は増加傾向にあるということで、今年度は定員40人に対し71人の応募がありました。

近年子育てを終えた主婦などの応募が増えているということです。

上伊那医師会の北原敏久会長は、「応募者が増えている中、生徒が実習に取り組むことのできる設備が整いうれしく思う」と話していました。 -

久保田陽子さん 栄村へ義援金10万円

南箕輪村で歌謡教室を開いている久保田陽子さんらが24日役場を訪れ、栄村への義援金10万円を唐木一直村長に手渡しました。

久保田さんは、南箕輪村南原で夢ぽっけ歌謡教室を開いていて、毎年6月にチャリティーコンサートを開催しています。

今年は6月4日に伊那市のいなっせで行い、来場した280人に募金を呼びかけました。

24日は、久保田さんらコンサートの実行委員6人が役場を訪れ、10万円を長野県北部地震により被害を受けた栄村へ寄付しました。

久保田さんは、「被災地の高齢者の笑顔のために同じ趣味を持つ仲間で助け合いができれば」と話していました。

寄付された10万円は職員が31日に栄村役場に直接届けるということです。 -

伊那市社会福祉大会 在宅介護している人などを表彰

伊那市社会福祉大会が、伊那市の伊那文化会館で開かれ、長年在宅介護を続けている人などに25日、表彰状が贈られました。

25日は、在宅介護をしている人や、地域福祉の向上に努めた人など20人に、表彰状が贈られました。

福祉大会は、地域の福祉に関心を持ってもらおうと、伊那市社会福祉協議会が毎年開いているもので、会場には民生委員や地域社協の役員などが集まりました。

受賞者を代表して六波羅知晴さんは「ボランティアをした後の心地よさは何物にも代えがたいものがある。今後も自分達の生きがいのために活動していきたい」と受賞を喜びました。

挨拶で伊那市社協の小池孝行会長は「愛され信頼される社協を目指し、今後も住民の皆さまと力をあわせて取り組んでいきたい」と話していました。 -

園児が手作り包帯を預ける

伊那市の高遠第2・第3保育園の園児は、災害時に利用する園児や保護のがメッセージが書き込まれた手作りの包帯を、近くの藤沢駐在所に18日預けました。

この日は、保育園の全園児26人が、去年の11月に作った包帯を手に駐在所を訪れました。

園児らは、「地震あった時使います、包帯を預かって下さい」と話し、藤沢駐在所の大和康樹巡査部長に手渡しました。

この包帯は、シーツを細長く切った物に「いつも笑顔で」といったメッセージや園児の描いた絵が書き込まれています。

いざという時には包帯として使うほか、ロープのようにつかまって避難の誘導にも使えるということです。

避難した時、子供たちの不安な気持ちを少しでも和らげたり、集まった人たちの心のよりどころになればと、地域の防災の拠点でもある駐在所で預けました。

唐澤はる代園長は「災害では、パニックになる事が一番怖い。いざという時には、包帯をみる事で落ち着いて行動できれば」と話していました。 -

南箕輪ゴルフ大会実行委がたかずやの里に寄付

南箕輪村の村民ゴルフ大会実行委員会は、8日に開いた大会での募金を児童養護施設たかずやの里の移転改築費用にあててもらおうと13日南箕輪村に寄付しました。

13日は、村ゴルフクラブ会長の山口守夫さんらが役場を訪れ、唐木村長に現金7万5千円余りを手渡しました。

8日に信州伊那国際ゴルフクラブで開かれた第9回村民ゴルフ大会でチャリティーホールを設け、参加者153人に募金をよびかけたものです。

山口さんは、「たかずやの里の移転改築整備に活用してください」と唐木村長に現金を手渡すと、村長は、「建設には、多額な資金が必要なのでありがたい。

これを機に、他の皆さんへの波及効果に期待したい」と話していました。

児童擁護施設たかずやの里は、老朽化などにより来年度の着工を目指しています。

移転改築を支援している上伊那広域連合では、3,000万円を目標にした基金を創設し、広く協力を呼び掛けています。 -

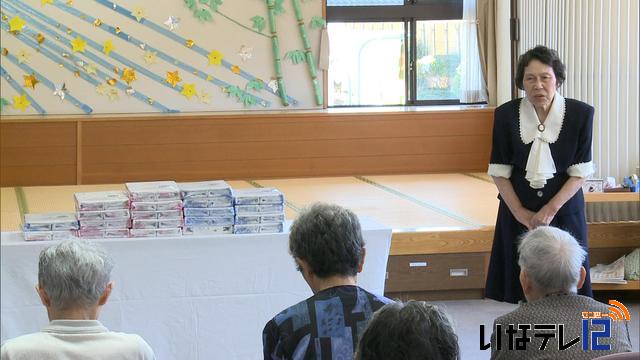

デイサービスに毛布カバー寄贈

伊那市高遠町在住の赤羽光子さんが9日、伊那市デイサービスセンターくつろぎの家に毛布カバーを寄贈しました。

9日は、高遠町長藤にあるくつろぎの家で贈呈式があり、赤羽さんが、くつろぎの家の佐藤雅子所長に毛布カバーを手渡しました。

くつろぎの家への寄贈は赤羽さんの夫で今年事故により亡くなった清さんがこれまでに5回ほど行っていました。

清さんは地元の施設を利用している人たちに喜んでもらおうとカラオケセットなどを贈っていて、今回はその遺志を継いだものです。

赤羽さんは、「利用者の皆さんが少しでも快適に過ごせてもらえればうれしいです。」と話していました。 -

御園区とみその園 災害時応援体制協定締結

伊那市社会福祉協議会と伊那市の御園区は11日、災害時の協力応援体制に関する協定を締結しました。

この日は、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長と御園区の宮下武区長が協定書を取り交わしました。

協定は、社協が御園区で運営する「デイサービスセンターみその園」で、火災や地震などの災害が発生または、発生するおそれがある際に、相互に協力して必要な対応をとることなどを決めています。

災害時には協定に基づき、地区住民が施設の利用者の避難誘導や、非常持ち出し物資の搬出を行います。

社協の小池会長は「地元の協力の下、利用者の安全確保を図り、地域と、社協ともに向上していきたい」と話していました。

宮下御園区長は「明日災害が発生しても混乱しないよう、社協と協力しマニュアルを作っていきたい」と話していました。 -

INA国際交流フェスタ

地域に住んでいる外国人を支援しているNPO法人伊那国際交流協会は、INA国際交流フェスタを8日伊那市のいなっせで行いました。

伊那国際交流協会は、今年で20周年になります。

国際交流フェスタには、ブラジルやフィリピンなどおよそ10か国から270人ほどが訪れました。

会場では、日本語コンテストが行われ、インドネシア出身で箕輪北小学校3年のアンサ・コルトン・ナディさんは作文を発表し、校歌を歌いました。

1階の広場では、踊りや音楽の発表が行われました。

飛び入り参加もあり、参加者が音楽に合わせて踊り、盛り上がりを見せていました。

伊那国際交流協会理事長の小池美樹ルシアさんは、「20年の節目を迎え、たくさんの方の支えに感謝を忘れずこれからも活動していきたい」と話していました。 -

チャリティー募金を寄付

伊那市体育協会ゴルフ部は、市民ゴルフ大会参加者から集めたチャリティー募金を伊那市に寄付しました。

2日は、ゴルフ部部長の鈴木一臣さんと副部長の鈴木恭一郎さんが伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に寄付金およそ7万2千円を手渡しました。

市民ゴルフ大会は、1日に信州伊那国際ゴルフクラブで開かれおよそ200人が参加しました。

ショートホールでワンオンできなかった人が1人500円を寄付したほか、有志も寄付したということです。

鈴木さんは、市の体育施設整備などに活用してほしいと話していました。 -

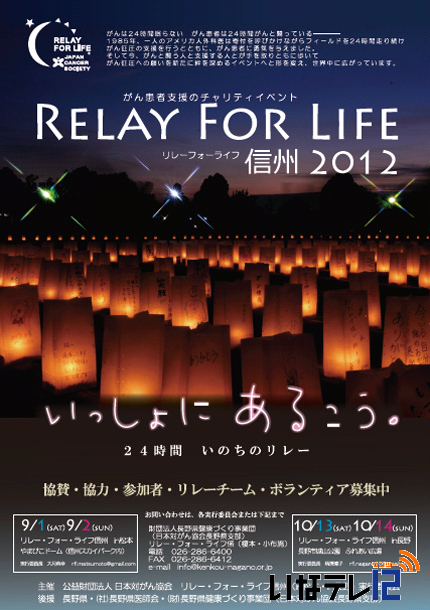

【カメラリポート】 がん患者支援イベント リレー・フォー・ライフ9月に松本で

がん患者を支援するためのチャリティーイベント・リレー・フォー・ライフ。県内で初となるリレー・フォー・ライフが今年9月、松本市で開かれます。

がんは24時間眠らない。がん患者は24時間闘っている。だから24時間歩き続ける・・・。患者と、支援する人達が歩いてつなぐ命のリレー。リレー・フォー・ライフ。 -

小型ポンプは西春近分団2部、自動車は竜東分団1部

伊那市消防団のポンプ操法大会が24日市役所で開かれ、小型ポンプ操法の部で、西春近分団第2部が、自動車ポンプの部は2年連続で竜東分団第1部が優勝しました。

市役所西側駐車場で開かれた大会には、小型ポンプ操法の部に25チーム、自動車ポンプの部に10チームが出場しました。

大会は、毎年この時期に開かれていて、各チームとも4月中旬から練習を重ねてきました。

中には冬から準備をしたチームもあったということです。

消防団のポンプ操法は、いざというときのために安全・確実・迅速が大きなテーマで、審査のポイントもスピードや規律、安全性に置かれています。

競技の結果、小型ポンプの部で、西春近分団第2部が、自動車ポンプの部は、2年連続で竜東分団第1部が優勝し上伊那大会出場を決めています。 -

たかずやの里と伊那市富県南福地の児童が交流

伊那市の児童養護施設たかずやの里の児童と富県南福地の児童が、16日たかずやの里で交流しました。

16日は、小学1年生から6年生までのたかずやの里の児童11人と南福地の児童22人が交流しました。

交流会は、南福地公民館が毎年開いています。

16日は雨のため、たかずやの里の体育館でレクリエーションを行いました。

児童らは○×クイズやお菓子のつかみ取りなどで交流しました。

お昼には、全員でカレーを食べました。

南福地公民館の北澤正宏さんは、「たかずやの里の東春近への移転の話がでているが、これからも交流を続けていきたい」と話していました。 -

上伊那保育協会 栄村に義援金

保育士や栄養士らで組織する上伊那保育協会は、南箕輪村を通じて長野県北部地震の被災地栄村に義援金3万7000円を送ります。

15日は、上伊那保育協会の小沢睦美会長らが村役場を訪れ、唐木一直村長に現金3万7,000円を手渡しました。

上伊那保育協会が5月26日に南箕輪村内で開いた総集会で会員400人ほどから寄付を募りました。

小沢会長は、「絵本やおもちゃの購入資金として活用してほしい」と話していました。

唐木村長は、「栄村はまだ復興途中。こうした善意はありがたい」と喜んでいました。

上伊那保育協会は、去年から総集会開催地の市町村を通じて栄村を支援しています。 -

高遠小学校 福祉体験会

伊那市の高遠小学校の児童は、車いすや点字などについての福祉体験を12日、行いました。

12日は、3年生から6年生までの児童およそ150人が、車いすや点字、手話など、希望する内容を学びました。

高遠小の福祉体験は、身近に行われている福祉活動について理解を深めようと10年以上前から行われています。

車いす体験では体育館内に段差や坂道などのコースが設けられました。

児童らは、「動く時や段差を登る時は、乗っている人に必ず声をかけてあげてください」などと伊那市社会福祉協議会の職員からアドバイスを受けていました。

高遠小学校では「体験を通し、福祉を実践しようとする力と、お互いに思いやる心を育んでほしい」と話していました。 -

自分にあった子育てを

幼い子どもを持つ母親が子育てについて話し合う講座が15日からスタートしました。

主催者は、子育てに関して様々な価値観に触れてほしいと話しています。

講座は、飯田市のNPO法人が県の元気づくり支援金を活用して行うものです。

12人の定員のところ、10人が申し込んでいて、講座初日の今日は伊那市などから8人の母親が参加しました。

講座は、講義ではなく、母親同士が話し合い、子育てについてさまざまな価値観に触れ、良いアイディアを活かしていくというカナダ生まれの子育て支援プログラムで進められていきます。

15日は、「この場所で話したことは、他で話さない、自分と違う考えを否定しない」などのルールづくりなどをしました。

講座を主催するNPOでは「仲間づくりをして、様々な価値観と出会い、自分にあった子育てを見つけてほしい」と話しています。

講座は、8月まで8回計画されていて、次回からテーマに沿った意見交換がスタートします。

この講座は、秋にも計画されています。 -

ボランティアで学童クラブの施設修繕

上伊那建設労働組合、西春近分会は、10日ボランティアで西春近南小学校学童クラブの網戸や壁板などの修繕作業を行いました。

作業には組合員8人があたり、網戸や壁板の修繕のほか、駐車スペースへの砂利敷きなどを行いました。

このボランティアは、全国建設労働組合が住宅デーに定めた6月25日近辺で毎年行われています。

住宅デーに合わせたボランティアは地域の人たちに建設業の仕事やその技術を知ってもらおうと、1978年昭和53年に始まりました。

作業を行った西春近南小学童クラブは元は教員住宅で築30年以上が経過しています。

痛んだ所が次々と修繕され作業を見守っていたクラブの担当職員も喜んでいました。

組合では「建物が古いので修繕の必要な所がかなりありました。ここを使う子どもたちが、気持ちよく過ごせてもらえればうれしいです。」と話していました。 -

箕輪町福祉施設対抗風船バレー大会

箕輪町内の福祉施設対抗風船バレー大会が7日、箕輪町の長田ドームで開かれました。

風船バレー大会には町内にある8つの福祉施設が出場しました。

大会はゲームを通じて他の利用者との交流を深め、生きがいづくりにつなげてもらおうと、福祉施設の職員らで作る箕輪町福祉施設事業所連絡会が開いたものです。

1チームは利用者10人と職員2人の合計12人で、テニスネットをはさんで椅子に座ります。

30センチほどの風船を床につけないようにトスをして相手チームに返します。

1ゲームは5分間で5点先取したチームが勝利です。

出場した利用者らは今日に向けて1か月ほど練習をしてきたということです。

ベンチではおそろいの鉢巻やハッピなどを着て、自分のチームを応援していました。

箕輪町福祉施設事業所連絡会代表の関眞知子さんは、「大勢の参加があり、とても盛り上がった。利用者の方もイキイキとした表情で楽しんでいてよかった」と話していました。 -

伊那消防組合 消防救助技術大会激励会

16日に長野市で開かれる県消防救助技術大会の激励会が、7日、伊那消防署で行なわれました。

大会には、引揚救助に伊那消防署が、ほふく救出訓練に高遠消防署が出場します。

7日は、伊那消防組合長の白鳥孝伊那市長らが見守る中、訓練が披露されました。

伊那消防署が出場する引揚救助は、5人一組となり、8メートルの塔の上から空気呼吸器を背負って塔の下に降り、要救助者を塔の上に引き揚げるという種目です。

タイムや、技術が優れた署員を選抜し、4月から厳しい練習に励んできたということです。

去年は東日本大震災の影響で、大会が中止となりましたが、一昨年、伊那消防署は、この種目で優勝しています。

高遠消防署は、ほふく救出に出場します。

激励会では、6日の訓練の様子がビデオ上映されました。

白鳥組合長は、「日頃から、万が一に備えての努力に感謝する。一秒でもタイムを縮めて、立派な成績で帰ってきて欲しい」と激励しました。

伊那消防署救助副隊長の前田隆裕さんは、「消防署の代表として最高の成績を残したい」と答えていました。

県消防救助技術大会は、長野市の県消防学校で、16日に開かれます。 -

ガールスカウト入団式・退任式

ガールスカウトの伊那支部にあたる長野県第26団の平成24年度入団式と、木部則子前団委員長の退任式が2日伊那市山寺の福祉まちづくりセンターで行われました。

入団式では保育園の年長にあたるテンダーフットに6人、小学校低学年にあたるブラウニーに1人が入団しました。

新入団者はそれぞれリーダーからスカーフを受け取りました。

退任式では、16年間第26団の団委員長を務めた木部則子さんに、長野県連盟奉仕賞として盾が贈られたほか、団員から花束や記念品が贈呈されました。

木部さんは「ガールスカウトの活動を通して元気をもらいました。これからも積極的に活動に取り組んでいってください」と話しました。 -

たかずやの里移転候補地「東春近東原工業団地内」

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の改築支援について協議する、上伊那広域連合の検討委員会は、東春近の東原工業団地内にある伊那市の所有地を移転改築の候補地とする方針をまとめました。

5日は、上伊那8市町村や施設を運営するたかずや福祉会、地元住民など委員14人が出席し、伊那市内で3回目の会合を開きました。

移転改築の候補地としては、富県の3か所と東春近の1か所、合わせて4か所が示されていて、通学や通院など送迎の負担軽減や、富県地区とのつながりへの配慮など4点を基に選定が行われました。

協議の結果、富県の3か所は用地面積が狭いことや取得が難しいことから、東春近の東原工業団地内にある市有地を候補地とする案をまとめました。

たかずやの里では、移転後、子供たち数人が共同生活する、小規模なグループケアを行う計画をしています。

そのため委員会では、施設整備のプランでは、子供たち8人が一組となり共同生活する建物5棟と、相談室などを兼ね備えた管理棟1棟等を建てる案を検討しています。

今後は、財源や市町村負担などについてシュミレーションをし、次回の委員会では改築事業の素案をまとめたいとしています。

次回の委員会は、6月下旬に開かれる予定です。 -

二十四節季「芒種」 エゴマの種まき

今日は二十四節季のひとつ「芒種(ぼうしゅ)」です。

穀物の種を撒く頃とされています。

伊那市長谷の障害者就労センターさくらの家の利用者らが5日、エゴマの種まきを行いました。

さくらの家近くの畑で、伊那ライオンズクラブのメンバーと一緒にエゴマの種を撒きました。

エゴマは10月頃収穫し、来年4月の桜まつりで販売するということです。

2412/(水)